築年数の古いマンションを見学した際、「カビ臭い」「なんとなくジメジメする」といった不快感をもってしまうと、物件の印象が悪くなり、本当に購入していいものかと不安になりますよね。

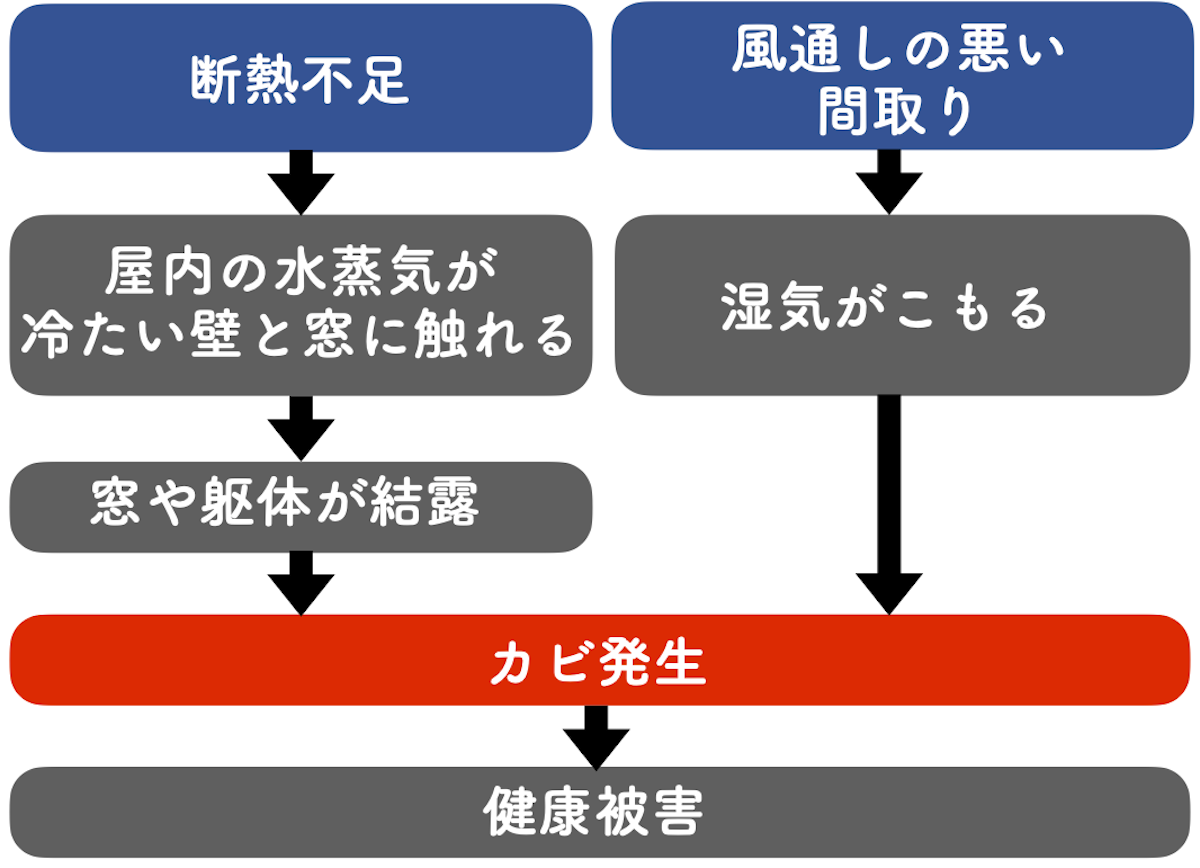

これらの不快感は、実は「断熱不足」と「風通しの悪い間取り」が原因である、ということをご存知でしょうか。

「断熱」や「風通し」は単に築古だから不十分とは限らず、最上階や角部屋といった個々の部屋の位置によっても状況が異なります。

そのため、古い物件だからカビっぽい、カビ臭いというわけではないのです。

断熱や風通しが不十分だと窓や壁に結露やカビが発生し、木部の腐食や劣化を促進し、ひいては健康被害を及ぼす可能性もあります。そのため、見た目の古さや築年数だけで判断するのではなく、住戸の位置などにも注目しながら見極める必要があるのです。

この記事では

- 築古マンション特有の不快感とその原因

- 住み心地を上げる住戸位置別の効果的な断熱方法

- 風通しがよくなるリノベーションのポイント

などについて解説していきます。

中古物件を購入するなら、使いやすい間取りやデザインはもちろん、住まいの土台となる性能も効率よく上げて、本当に心地よい住まいを手に入れてください。

中古マンション販売サイト「スムナラ」なら、

感覚ではなく数字と根拠で、後悔しない住まい選びができます。

世田谷区

世田谷区

空間がゆるやかに繋がる専用庭付きリノベーション住宅「祖師ヶ谷大蔵センチュリーマンション」1階

5,180万円

世田谷区

世田谷区

都会的な利便性と豊かな自然が調和するリノベ済み物件「尾山台リバーサイドハイデンス」1階

4,580万円

千葉市

千葉市

都内へ好アクセスな都市と自然が共存する暮らし「エヴァーグリーン千葉中央」4階

2,680万円

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

約90㎡のゆとりと明るいリビングが魅力の3LDK「コスモ茅ヶ崎プレシオ」9階

1,980万円

横浜市

横浜市

緑豊かな住環境と広々とした3LDK「三保ガーデン」

3,580万円

北区

北区

築浅で最新の設備が満載!駅チカ2LDK物件「プレシスヴィアラ田端」9階

7,870万円

1.古い物件はなぜカビ臭いことがあるの?

中古マンションを見学していると、中には、部屋に入るとカビ臭いと感じる物件があるかもしれません。実際に目でカビを確認できるケースもあるでしょう。

室内にカビが発生したりカビ臭くなるのは、実は単に古いマンションだからという理由ではなく、物件の「断熱不足」と「風通しの悪い間取り」が原因です。

図のようにマンションがカビ臭い理由を辿っていくと、実は物件の「断熱不足」と「風通しの悪い間取り」によって、窓や躯体に結露が発生したり、湿気がこもってしまうことが根本的な原因であることがわかります。

逆にいえば、この「断熱」と「風通し」こそが室内の結露やカビ発生を抑制できるかどうかのカギを握っているといっても過言ではありません。

結露は、冬場、外の空気が冷え切っているときに、暖房で温められた室内の水蒸気が冷たい窓や壁につき、水滴に変わる現象です。結露をそのままにしておくと、水滴ですから部屋に湿気をもたらし、カビ発生の原因になります。カビが繁殖して胞子が空気中に漂うようになると、それを人が吸い込むことで、呼吸器系の疾患を引き起こすなど、健康被害のもとになると言われています。

また湿気の多い場所やこもりやすい場所はダニも好みます。ダニもやはり健康被害のもとになりますね。こうなると結露はただの水滴だとあなどれないのです。

カビやダニ発生の根本的な原因を解決するためには、結露を防ぐための「断熱」と、空気がこもらないための「風通しのよい間取り」が大切だといえます。

中古マンションに適した断熱については2章から、風通しのよい間取りについては5章で、詳しく解説していきましょう。

2.断熱不足かどうかの判断は、4つの項目をチェック

カビやダニの原因となる結露を防ぐには、外の冷気が冷たいまま屋内の水蒸気に触れないようにする、つまり断熱をして、屋内の空気に接する窓や壁の冷たさを和らげればいいということになります。

しかし、内覧した中古物件でカビ臭いなどの不快感を感じた場合、目には見えない断熱状況を正確に把握するのは難しいものです。

とはいえ、データや内覧時に判断の手がかりになる情報はあります。以下、購入時に自分でも確認できる4つのポイントについて、詳しく解説していきましょう。

- 築20年以上は「断熱不十分」、築40年以上は「無断熱」のケースあり

- 北側の部屋の窓&壁は目視チェックを

- 外気に触れる窓ガラスやサッシまわりを確認

- 押入れやクロゼットを開けてみる

2-1 .築20年以上は「断熱不十分」、築40年以上は「無断熱」のケースあり

1つ目のチェックポイントとして、築20年を超えているものは断熱が不十分である物件も多く、さらに築古になると、無断熱の物件もあります。そのため、築年数による傾向を覚えておきましょう。

住まいの断熱は省エネ基準に沿って行われてきましたが、基準は建築時に義務付けられているわけではありませんし、現在から見ると昔の基準は不十分な基準です。

ただ1989年には当時の公庫融資の条件に断熱が含まれ、2000年には住宅の性能を客観的に評価し表示する「住宅性能表示制度」ができたので、それ以降はマンションの断熱化も進み、基準も改正され内容も改善されてきました。

また、マンションの場合は、隣や上下の住戸が断熱層となり、まわりを全て外気に接する戸建てと比べるとそもそも断熱性が高いという前提があります。

そのため、断熱が不十分とわかった場合でも、ポイントを押さえて必要な断熱を施せば、十分断熱効果を上げることができます。

2-2.北側の部屋の窓&壁は目視チェックを

冬場や夜間に冷えやすい北側の部屋は結露が発生しやすい場所です。

物件の内覧時には、窓(ガラス・サッシ)に結露が発生していないか、窓まわり、外気に接する壁にカビが生えていないかをチェックしましょう。

壁紙の表面にカビがついていたら、その下地の石膏ボード、さらにコンクリートの躯体にもカビが付いている可能性があります。

この場合は壁紙だけ貼り直しても、後でまた必ずカビが発生します。躯体の内側に断熱工事をしないと問題は解決しないため、その分の費用を予算に組み込んでおくとよいでしょう。

部分的なリフォームを考えている場合も、北側の部屋にカビを見つけたら、北側の壁や窓だけでも断熱を検討しましょう。

なお内装のリフォーム済み物件も中にはあるので注意が必要です。表面的にきれいだと思っても、断熱していないと住んでいるうちにカビが出ることもあるからです。

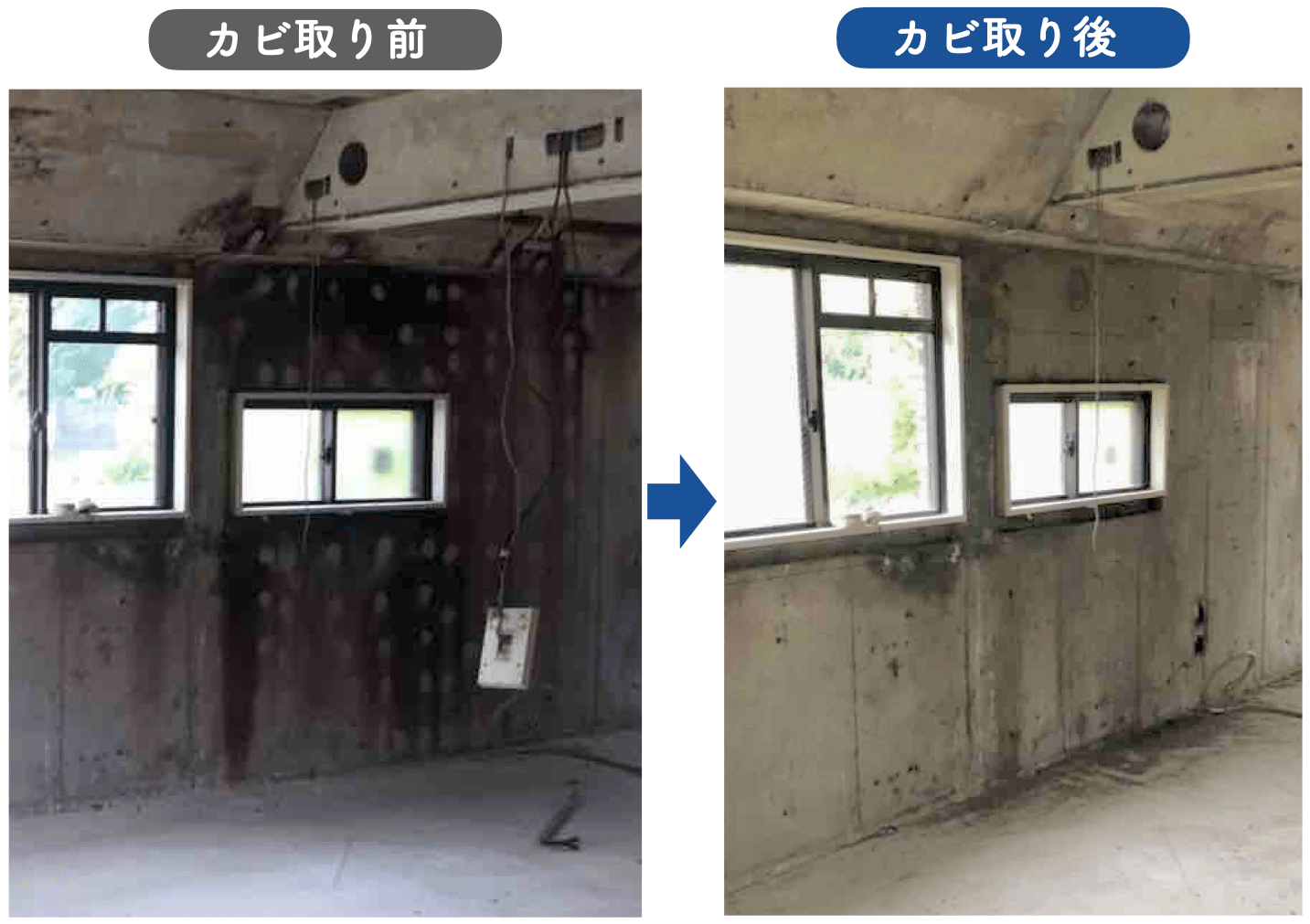

見えないコンクリートの躯体のカビ(左)。躯体のカビを除去して断熱材を入れることで本質的な改善に

2-3.外気に触れる窓ガラスやサッシまわりを確認

窓まわりは北側の部屋に限らず、サッシ周辺にカビや腐食がないかをよく見ておきましょう。売り主に直接、「結露はどうですか?」と聞いておくのもいいと思います。

カビや腐食を発見した場合は、窓まわりの断熱不足の可能性があるため、内窓をつける、窓まわりの壁に断熱材を入れるなどを検討しましょう。

窓まわりのカビは断熱不足のサイン

2-4.押入れやクロゼットを開けてみる

収納の中は空気が動かず湿気がこもりがちです。中にカビが生えていることがあるので、売り主の許可を得て中を見せてもらいましょう。

北側の収納はとくに注意すべき部分です。

カビは断熱不足でなくても発生する

北側の部屋だけでなく、南側の部屋などにもカビが生えることがあります。

この場合、断熱の問題というより、暖房器具にガスファンヒーターや石油ストーブなど水蒸気が大量に発生する器具を用いていることが原因であることが多いです。あるいは洗濯物の室内干しをすることが多いということも考えられます。

この場合は暖房器具をエアコンなど水蒸気の出ないものに変える、室内干しはなるべく避けるなどをすれば解決しますので、とくに断熱工事は必要ありません。

3.【物件別】断熱不足を解消する効果的な対処法

ここからは、具体的にどういう物件の場合にどのような断熱をすれば改善できるのか、

- 2つの断熱方法

- 中住戸の効果的な対処法

- 角住戸の効果的な対処法

- 最上階の効果的な対処法

- 1階または階下がピロティなどの効果的な対処法

について詳しく見ていきましょう。

費用については「4.断熱リノベにかかるお金」で解説します。

3-1.断熱方法は大きく分けて2つ

まず、住戸の断熱方法は、

- 壁・天井・床のスラブに断熱材を装填する

- 窓に内窓を取り付けて二重にする

2つの方法があります。

<壁・天井・床のスラブに断熱材を装填する>

コンクリートスラブに断熱する場合は、壁紙と下地の石膏ボードをはがしてスラブをむき出しにした上で、発泡プラスチック系断熱材を装填したり、発泡ウレタンを吹き付けたりします。断熱したら石膏ボードと壁紙で再仕上げを行います。

なお既存の断熱材がすでに入っている場合は、カビの発生が見られなかったら、既存をそのまま生かして大丈夫です。

発泡プラスチックの断熱材を躯体に装填した例

<窓に内窓を取り付けて二重にする>

2つ目の方法は既存の窓に内窓を取り付けて、二重窓にするという方法です。

窓の場合は、マンションでは共用部分であるサッシは交換できませんから、シングルガラスのサッシの内側にもう一つ窓(内窓)を設けて、二重窓にします。

既存の窓と内側の窓の間に空気層ができるので、部屋が暖かくなり結露もほぼ防止できます。内窓のサッシがプラスチックや木製だとサッシ部分の結露も防止できます。

内窓設置は工事も比較的簡単で、手軽にできる断熱方法です。後付でも無理なく設置でき、マンションの場合は、それだけでもかなり断熱効果が期待できます。

既存の窓に内窓を取り付けて、二重窓にした例

3-2.中住戸の効果的な対処法

中住戸は上下左右を他の住戸に囲まれているので、比較的断熱性のよい住戸といえます。

ただ窓がシングルガラスだと結露しやすいので、その対策が必要なケースがあります。また、北側の部屋にカビが生えているときは、壁の断熱が必要な場合があります。

3-3.角住戸の効果的な対処法

角住戸は3面が外気に接しているので、外気温の影響を受けやすい住戸です。

築年数が古く断熱が不十分、あるいは無断熱のマンションなどの場合は、できればフルリノベーションを行い、外気にふれる壁3面+窓断熱を行うのがオススメです。

3-4.最上階の効果的な対処法

最上階は天井から熱気が伝わります。

そのため、屋上に断熱が行われていない物件の場合は、天井断熱を検討するのがいいでしょう。

3-5.1階または階下がピロティなどの効果的な対処法

1階の住戸は下からの冷気や湿気が伝わりやすく、床スラブや床付近の壁に結露が発生してカビの原因になることがあります。

床下に断熱が行われているかどうかを施工図で確認してもらい、断熱していないようでしたら、床断熱を検討しましょう。

断熱する際の注意点

断熱するメリットは多いですが、注意したいこともあります。それは、マンションは本来気密性が高く、隙間風の入る余地が少ないため、断熱材を装填し窓を二重にすることでさらに気密性が高くなってしまうことです。

気密性が上がりすぎると、化学物質に過敏に反応する人にとってはシックハウス症候群を引き起こす可能性があったり、排水口からニオイを引っぱってきたり、レンジフードの吸い込みが悪くなったりすることがあります。

この場合の解決法は換気をよくすることなので、換気口は閉じないで空けておく、レンジフードを使うときは窓を開けるなど併せて対策する必要があるでしょう。

4.断熱リノベにかかるお金

ここでは具体的に断熱リノベを考える際の費用の目安を紹介しましょう。

4-1.中住戸の場合

中住戸で断熱の検討が必要な箇所は、ベランダ側と外廊下側の壁と窓です。

壁の断熱費用が約20万円、窓(4か所の場合)が45万円~50万円、合わせると約65万円~70万円※が目安となるでしょう。

※専有面積約70㎡の場合、内装下地の石膏ボードも含む

4-2.角部屋で最上階の場合

角部屋で最上階の物件は、必要な断熱を検討すべき箇所が最も多くなる住戸です。

外気に接する壁3面と天井断熱を合わせると断熱費用は約120万円、内窓を6箇所全てに設置して約70万円、合わせると約190万円※になります。

※専有面積約70㎡の場合、内装下地の石膏ボードも含む

これは角部屋1階でも同様です。

最上階や1階の角住戸で断熱が不十分な物件の場合は、通常のリノベ費用に断熱分が200万円近く追加になる可能性があることを念頭においておきましょう。

なお、壁などの断熱工事は、既存の内装を解体するところから始めますから、フルリノベの際に一緒に工事を行うのがオススメです。

5.「通風リノベ」もセットで快適性はさらにUP

カビやダニが大好きな湿気がこもらないようにするためには、断熱に加え、風通しのよい間取りにすることも検討しましょう。

そのためのポイントを紹介します。

5-1.風や人が回遊できる行き止まりのない間取りに

古いマンションにありがちな間取りとして「田の字型」が挙げられます。ベランダ側に2室をとってDKをその奥に配置するようなパターンです。これだと日差しも風も仕切りの壁やドアによって遮られ、奥のDKは暗く湿気のこもりやすいスペースになってしまいます。

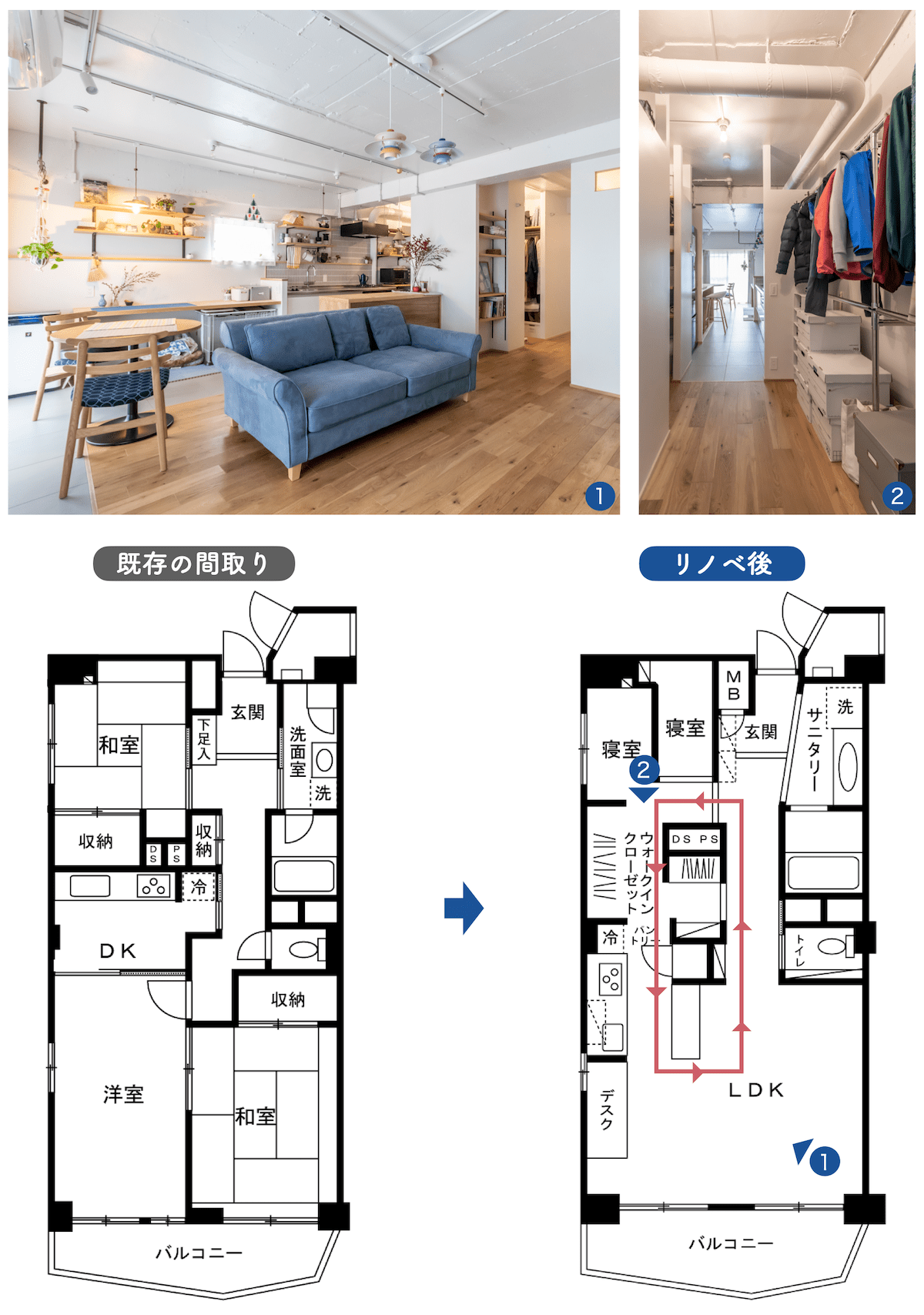

この場合、下記の事例のように行き止まりのない回遊できる間取りに変えることで風通しがよくなり換気しやすくなります。

事例は、もともとは壁で細かく仕切られ、風通しが悪く、湿気がこもりがちな間取りでした。

リノベーションによって、なるべく仕切りを撤去し、新たに設けた壁には各所に開口を設け、行き止まりのない間取りに。風と光が室内全体を巡り、家事や生活動線もスムーズになっています。

5-2.欄間や室内窓の工夫で風通しをよくする

部屋数を確保しつつ風通しや日差しを得る方法としては、

- 室内の上部に欄間(らんま)を設ける

- 室内窓を設ける

などがあります。

欄間(らんま)のように上部に室内窓を設ける

欄間(らんま)とは、日本の伝統的な建築様式のひとつで、天井と、鴨居(かもい)や長押(なげし)との間に、通風・採光のために、格子や透かし彫りが取り付けてある部分です。

写真の事例は、LDK横の寝室のプライバシーを守りつつ、風や光の流れが途切れないよう、上部に欄間のような開閉可能な室内窓を設けています。

洗面室に室内窓を設ける

上記の事例は、湿気がこもりがちな洗面室をリビング横に設け、室内窓により風通しをよくしています。ブラインドを開閉すれば、リビングからの直接的な視線を避けることができ、明るさも確保できますね。

6.調湿、消臭機能を備えた素材を使ってさらに心地よく

カビやダニが大好きな湿気から、室内を守るためには、内装材に調湿効果の高いものを使用するのも効果的です。

たとえば、漆喰や珪藻土などの塗り壁材は、調湿効果に加えて消臭効果もあり、部屋の空気を爽やかに保ってくれます。

ただしビニールクロスよりはコストアップになります。

例えば70㎡程度の住戸の全ての壁・天井に漆喰を塗るとビニールクロスに比べて、約80万円~100万円のコストアップになります。

また、既存の壁下地やビニールクロスを活かして、その上から塗る場合は、解体費が省けるので2~3割はコストダウンできます。DIYが得意なら自分で塗れば、材料費だけですみますね。

天井は個人で塗るのは難しいですが、壁なら比較的簡単に塗ることができます。自分で塗る場合は、4、5畳程度の部屋に塗っても材料費だけなら2万円程度です。

7.まとめ

中古物件のカビ臭さや湿気の原因と解消法について述べてきましたが、いかがでしたか?

目に見えない不快感の根本的な原因は「断熱不足」と「風通しの悪い間取り」であり、それは住戸の位置など個々の物件により状況が異なるため、築年数が古い物件が必ずしも該当するとは限りません。

もしカビなどの不快感が気になる物件に出合った場合は、断熱性を向上させたり、間取りを変えるなど適切なリノベーションを施せば、快適な住み心地の住まいへと生まれ変わります。

リノベーションを視野に入れることで、必要以上に築年数に敏感にならずに物件を探すことができるため、選択肢をグッと増やせますね。

目の前の印象だけにとらわれることなく、イメージを膨らませることで、ぜひ素敵な物件に出合ってください。

スムナラでは、建築士監修のもと、中古物件を買う前に知っておきたい注意点や、中古を買ってリノベする際のポイントやアイデアを紹介しています。リノベーションに構造や管理規約の制約はつきもの。制約を味方につけ、アイデアの幅を広げましょう。

紹介事例/ゼロリノベ