首都圏の中古マンション価格は過去10年で約1.7倍に上昇しているのをご存知でしょうか。そんななかでも「そろそろマンション価格、下落するのでは?」「今は買い時じゃないのかも…」と不安を抱く人は少なくありません。

とはいえ、このテーマに「絶対の正解」はありません。

だからこそ、重要なのは、相場の上下に振り回されるのではなく「どのようなマンションをどのタイミングで買うか」を自らの視点で見極めることです。価格下落リスクはゼロではありませんが、条件の良い物件を選べば、資産価値の大きな目減りや、将来の売却で損をするリスクを避けられる可能性は十分にあります。

さらに「誰に相談するか」も大切なポイントになります。中古市場は、新築よりも制度が複雑で物件の見極めに高度な知識が必要です。実際、担当者の知識や経験の差で、同じ物件でも、満足度が大きく変わる現実があります。

本記事では、過去の価格推移や資産価値が下がりにくい物件の条件、適正価格の見極め方について解説します。価格下落リスクへの備えに役立つ知識を身につけ、満足度の高い不動産取引を目指しましょう。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

大学卒業後、金融機関、生命保険会社での勤務を経て、不動産賃貸会社で20年以上勤務している。また、ライターとしても活動しており、特に不動産・相続・法律(離婚関係)・債務整理に関するテーマを得意とする。不動産や相続分野での実務経験を活かし、専門性と一般の方にも分かりやすい情報提供を心がけている。

本記事の内容は2025年8月28日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。

無料オンラインセミナー

中古マンションを購入検討の方必見!

【セミナーの内容】

- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化

- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法

- 築年・立地・管理の3視点で探す

- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説

- 初心者歓迎・家族参加OK

- セールスなしで安心参加

中古マンション価格推移

中古マンションの購入を検討する際「今が買い時かどうか」を判断する手がかりになるのは、過去の価格推移です。価格の変動を知っておけば、将来のリスクやチャンスを冷静に見極めやすくなります。

東日本不動産流通機構(レインズ)の「年報マーケットウォッチ2023年」によると、首都圏の中古マンション価格は過去10年間で大幅に上昇してきました。以下の表は、2014年度から2023年度までの平均価格と㎡単価の推移をまとめたものです。

| 年度 | 平均価格 (万円) | ㎡単価 (万円/㎡) |

|---|---|---|

| 2014年度 | 2,789 | 43.41 |

| 2015年度 | 2,932 | 45.94 |

| 2016年度 | 3,078 | 48.43 |

| 2017年度 | 3,253 | 50.63 |

| 2018年度 | 3,354 | 52.00 |

| 2019年度 | 3,478 | 53.95 |

| 2020年度 | 3,668 | 56.14 |

| 2021年度 | 3,949 | 61.36 |

| 2022年度 | 4,343 | 68.55 |

| 2023年度 | 4,700 | 73.67 |

出典:東日本不動産流通機構「年報マーケットウォッチ2023年・年度」

2014年度の平均価格は約2,789万円でしたが、2023年度には4,700万円に達し、この10年でおよそ1.7倍に上昇しました。㎡単価も43.41万円/㎡から73.67万円/㎡へと大幅に上昇しています。

このように首都圏の中古マンション価格の平均値としては、右肩上がりで推移しています。ただし、この傾向がすべてのエリアにおいて同様に続くとは限りません。「そろそろマンション価格が下落に転じるのでは」と危惧する声も増えています。

今後の市況は一律ではなく、「大吉 = 上昇が続く」「中吉 = 上がるが鈍化」「凶 = 下落」

三極化が進むでしょう。だからこそ、限られた「大吉・中吉」をどう見極めるかが大切になります。

また、このような状況の中で、中古マンションを買うのであれば、価格の動きだけで判断するのではなく、自分のライフプランや適正な予算をもとに考えるのが大切です。

宮永

宮永中古マンションの市場では、相場の読み方や購入判断には専門的な知識が欠かせません。経験豊富な担当者に相談しながら進めると、安心した取引ができるでしょう。

参考:東日本不動産流通機構「年報マーケットウォッチ2023年・年度」

資産価値が下がりにくい物件の条件

中古マンションを購入するなら「買ったあとに資産価値が下がりにくい物件」を選ぶことが、将来的な後悔を防ぐポイントです。

近年は、同じ築年数であっても、物件によって価格の下落幅に差が出やすくなっています。どのような物件を選ぶかによって資産価値に大きな違いが出ます。

ここでは、価格が下落しにくいマンションの特徴を確認していきましょう。

資産価値が下がりにくい物件は「利便性・耐震性・管理」がポイント

資産価値が下がりにくい物件には、いくつかの共通した特徴があります。特に 利便性・耐震性・管理体制 の3つは重要なポイントです。

交通利便性:駅から徒歩10分以内や複数路線が利用できるなど、交通の便が良い物件は需要が安定しており、値下がりしにくい傾向があります。

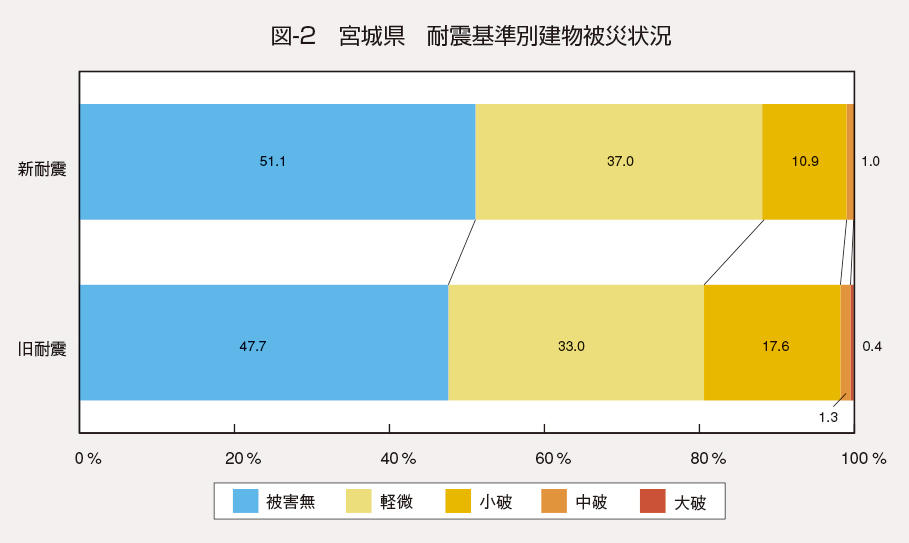

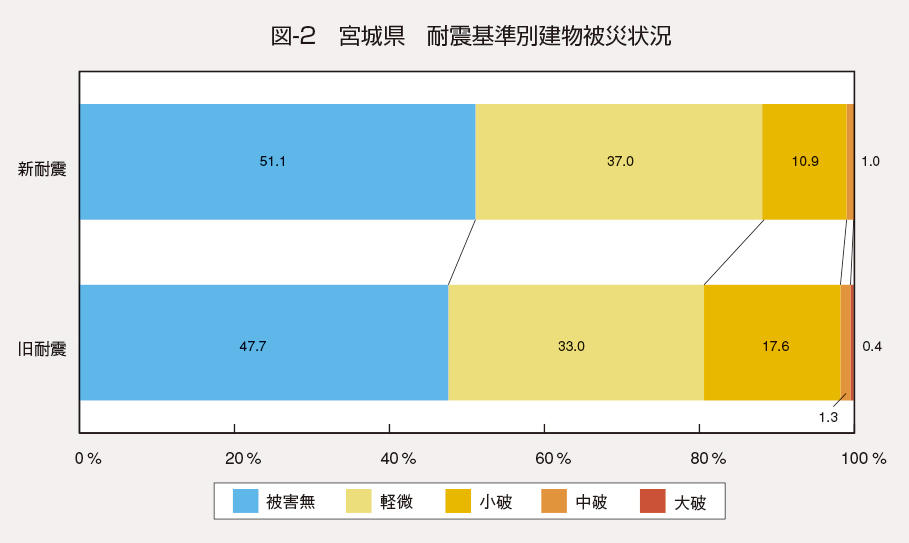

耐震性:耐震性能が高く、安心して暮らせる構造かどうかも重要です。定期的な大規模修繕や補強工事が行われているかを確認すれば、築年数に関わらず安心材料となります。

引用元:https://www.kantei.ne.jp/report/disaster/216/

大震災のデータを見てもわかるとおり、「新耐震=安心、旧耐震=危険」ではありません。耐震性は基準や築年数だけでは語ることができないので、物件ごとに確認することが大切です。

管理レベルの高さ:共用部の清掃が行き届いていたり、長期計画に従って、きちんと修繕が実施されていたりするなど、管理状態の良さも資産価値が落ちないポイントです。

さらに、教育環境や商業施設に多い人気エリアの物件は、築年数に関わらず一定の需要が見込めるため、資産価値を保ちやすくなります。

物件選び次第で将来の価値が大きく変わる

中古マンション市場では、物件によって価格の下がり方に差が出やすくなっています。これは、新築と異なり、立地や管理状態の差がストレートに資産価値へ反映されやすいからです。

例えば、再開発エリアや教育・利便性に優れた人気エリアでは、築年数に関わらず比較的高値で取引されます。一方、利便性や管理体制が良くない物件は買主が見つかりにくく、価格が大きく下落する可能性も否定できません。

だからこそ、築年数だけで判断せず、立地・管理・修繕・調査など多くの観点から、将来も価値を保ちやすいかどうかを総合的に見極める姿勢が大切です。

参考:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」

参考:国土交通省 住宅局「令和6年度住宅市場動向調査報告書」

参考:東日本不動産流通機構 「レインズデータライブラリー」

無料オンラインセミナー

中古マンションを購入検討の方必見!

【セミナーの内容】

- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化

- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法

- 築年・立地・管理の3視点で探す

- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説

- 初心者歓迎・家族参加OK

- セールスなしで安心参加

適正価格の見極め方

中古マンションを検討するとなれば「この価格は高過ぎないか」「今買って損しないか」といった不安を抱くのは自然なことです。将来的な価格変動を正確に予測するのは困難ですが、以下の3つの視点から判断すれば、価格の妥当性を見極めやすくなります。

- 周辺相場と比較する視点

- 長期目線で考える視点

- 将来の売却可能性に注目する視点

ただし、これらの視点を持っていたとしても、すべてを個人で判断するのは難しいものです。不安な部分はプロに相談すれば、より安心した取引に繋がります。

周辺相場と比較する視点

適正価格を見極める際は、周辺エリアの相場と比較する視点が欠かせません。

「不動産取引価格情報」などの公的データに加えて、個人でも利用できる相場情報サイト「レインズ・マーケット・インフォメーション」も活用できます。不動産会社に依頼すれば、より詳細な「レインズ成約事例」を確認することも可能です。

実際に比較する場合は、築年数・面積・駅までの距離など、条件が近い物件を基準にすると良いでしょう。

相場より極端に高い場合は、価格設定の根拠を売主や仲介会社に確認した方がいいかもしれません。一方、割安に感じる場合にも、以下のような「見えにくいマイナス要因」が隠れているかもしれないので、注意が必要です。

- 室内に雨漏り跡がある

- 配管が古く水漏れのリスクがある

- 修繕積立金が極端に少ない

「割安だからお得」とは限りません。表面的な価格にとらわれず、建物の状態や管理体制なども合わせて慎重に確認することが大切です。

不安があれば、地域事情に詳しい不動産会社へ相談することをおすすめします。

長期目線で考える視点

購入後すぐに売却する予定がないなら、価格だけでなく「住み続けることで得られる価値」にも目を向けた長期的視点が大切になります。

賃貸は一生家賃を払い続ける必要がありますが、マンションを購入すれば、ローン完済後は住居費が大幅にさがります。また、自分好みの住まいにリフォームできる自由度も魅力です。

短期的な価格変動に一喜一憂せず、10年・20年後を見据えた選択をすれば「買ってよかった」と実感できる場面も多くなるでしょう。

将来の売却可能性に注目する視点

将来的に住み替えや相続などで売却を考える可能性があるなら「売却のしやすさ」も注目すべき視点です。

駅から遠い、管理が行き届いていないといった物件は、いざ売ろうとすると価格が下がったり、売却に時間がかかったりするおそれがあります。一方で、築年数が経っていても魅力的な立地で管理状況が良好な場合、一定のニーズを保ち続ける物件も存在します。

購入の時点で将来の売却を意識しておけば、長期的に見て後悔の少ない選択に繋がるでしょう。

参考:不動産情報ライブラリ 「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」

参考:東日本不動産流通機構 「レインズ・マーケット・インフォメーション」

参考:公益財団法人マンション管理センター「マンションでの快適な暮らしを実現するために」

安心のマンション購入を支えるプロを活用するポイント

中古マンションの購入は、多くの人にとって初めての経験です。価格や住宅ローン、将来の価値など検討すべき要素が多く、1人で決めるには負担も大きいでしょう。

安心してマンションを購入するために、特に意識したいのは次の2つのポイントです。

- 中古マンション購入に精通した専門家の意見を活用する

- 信頼できる不動産会社や担当者を選ぶ

以下では、それぞれを詳しく解説します。

中古マンション購入に精通した専門家の意見を活用する

中古物件は築年数や管理状態など、素人には見えにくい要因があります。だからこそ、中古マンション購入に精通した専門家の視点を取り入れることが冷静な判断に繋がります。

例えば、不動産会社の担当者からは地域相場や価格の妥当性について、ファイナンシャルプランナー(FP)からは家計全体を見据えた資金計画について、助言を受けられます。

また、金利や税制が変化するなかで、最新情報をもとに合理的な判断ができるのも専門家の意見を活用するメリットの1つです。

信頼できる不動産会社や担当者を選ぶ

どんなに知識が豊富な専門家でも、信頼関係が築けなければ十分な助言は受けられません。特に中古物件では担当者の対応が購入後の満足度に直結します。

例えば、次のような点は信頼性を見極める重要なポイントになります。

- 物件のデメリットも正直に伝えてくれる

- 資金計画や将来的な売却までを見据えた提案がある

- 質問へ丁寧に回答する

一方、メリットばかりを強調し根拠のない提案を繰り返したり、質問をはぐらかしたりするような担当者は避けましょう。特に、購入後をイメージして物件を見極めてくれるかどうかは担当者を見極める非常に大切な観点です。

迷った時は複数の担当者に相談して、比較検討するのもおすすめです。

さらに、宅地建物取引士の資格があるかどうか、これまでにどの地域でどれくらいの売買実績があるかといった点を確認すれば、担当者の信頼度をより客観的に判断できます。

参考:国土交通省「建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

参考:日本FP協会「FPとは」

スムナラのサポートで「失敗しない物件探し」

中古マンションを購入する際に大切なのは、価格の変動に一喜一憂するのではなく、資産価値が下がりにくい「大吉」「中吉」以上の物件を適正な価格で選ぶことです。しかし、その判断をマンション購入の素人が1人で背負い込むのは、決して容易ではないでしょう。そのような時に頼りになるのが、スムナラのサポートです。

スムナラは「安心して暮らせる中古マンション」だけを厳選して紹介している専門サイトです。相場観を持ったナビゲーターが1つひとつの物件を丁寧にチェックし、将来の資産価値まで見据えた提案を行っています。

スムナラ独自のリノベーションによって潜在価値を引き出す視点や「購入後も安心が続く」サポート体制で、購入後の後悔や思わぬトラブルをできるだけ少なくするお手伝いをしています。専門家を活用すれば、値崩れしにくい物件の見極めがしやすくなるだけでなく、自分では気づきにくいリスクにも事前に気づくことができます。

不安や迷いを抱えたまま物件探しを進める必要はありません。信頼できる専門家と協力しながら理想の住まいを見つけていきましょう。

まずはスムナラで、理想の住まい探しを始めませんか。