マンションは、人生でもめったにない大きな買い物です。だからこそ「買った後に価値が下がって後悔したくない」と考え「資産価値が落ちにくい街」を重視して物件の場所を選ぶ人が増えています。しかし、ランキングや駅名だけで判断してしまうと、期待外れになることもあります。物件選びで後悔しないためには、表面的な数値やエリア名にとらわれず「本当に価値が落ちにくい物件」を選ぶ視点が大切です。

この記事では、首都圏の資産価値が落ちにくい街ランキングをもとに、本当に価値が落ちにくい街や物件の見極め方や、注意すべきポイントをプロの視点から解説します。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

元不動産営業のWEBライター。不動産会社で店長や営業部長として12年間勤務し、売買仲介・賃貸仲介・新築戸建販売・賃貸管理・売却査定等、あらゆる業務に精通。その後、不動産Webライターとして大手メディアや不動産会社のオウンドメディアで、住まいや不動産投資に関する記事を多く提供している。不動産業界経験者にしかわからないことを発信することで「実情がわかりにくい不動産業界をもっと身近に感じてもらいたい」をモットーに執筆活動を展開中。

本記事の内容は2025年8月28日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。

無料オンラインセミナー

中古マンションを購入検討の方必見!

【セミナーの内容】

- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化

- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法

- 築年・立地・管理の3視点で探す

- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説

- 初心者歓迎・家族参加OK

- セールスなしで安心参加

【首都圏】資産価値が落ちない街ランキングTOP5

東京カンテイの「2024年 中古マンションのリセールバリュー(首都圏)」では、2024年のリセールバリュー(価格維持率)が高かった首都圏にある駅のランキングを発表しました。(築10年の中古マンションについてのリセールバリュー値)

2024年 中古マンションのリセールバリューランキング(首都圏)

| 駅名 (路線名) | リセール バリュー | |

|---|---|---|

| 1位 | 半蔵門駅 (東京メトロ半蔵門線) | 337.9% |

| 2位 | 六本木一丁目駅 (東京メトロ南北線) | 325.4% |

| 3位 | 新御茶ノ水駅 (東京メトロ千代田線) | 322.5% |

| 4位 | 東池袋駅 (東京メトロ有楽町線) | 317.7% |

| 5位 | 赤羽橋駅 (都営地下鉄大江戸線) | 260.1% |

参考:東京カンテイ「2024年 中古マンションのリセールバリュー(首都圏)」

リセールバリューとは、購入した物件を再び売却する際の価値を表す用語で、以下の計算式で算出されます。

| 中古で流通している価格 リセールバリュー(%)=- ————————————— × 100 新築時の価格 |

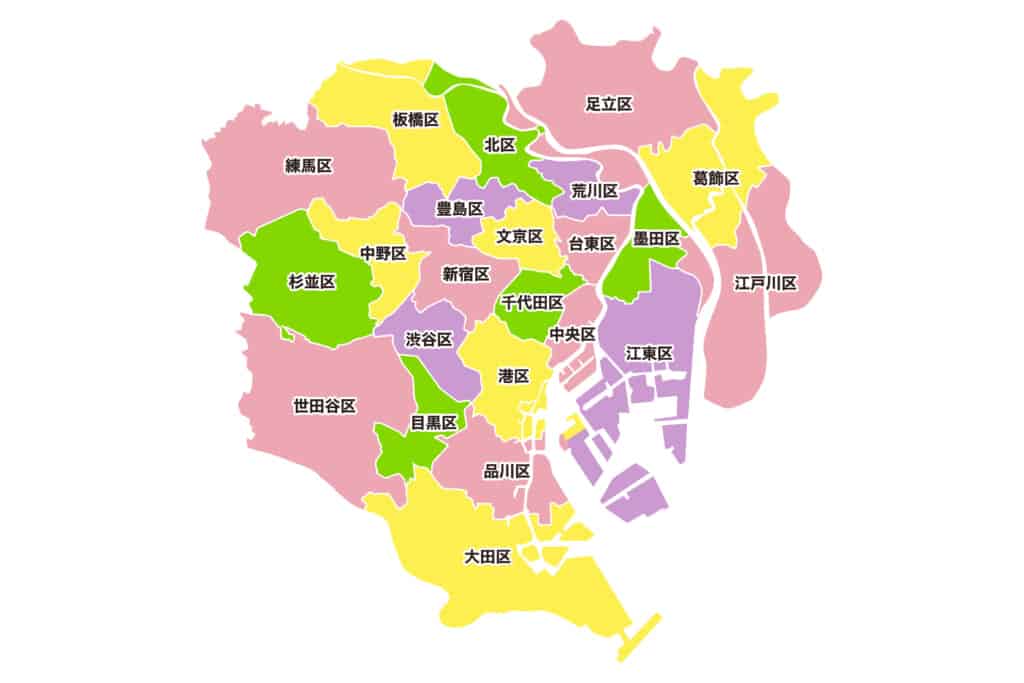

リセールバリューの数値が高い程、資産価値は上がります。つまり、リセールバリューが1位の半蔵門駅では、築10年が経過した中古マンションの売却額は、新築時に比べて約3.3倍以上になっています。今回の調査では、首都圏のリセールバリューランキング上位30位までの駅は、すべて東京23区内でした。

杉山

杉山このことからも、東京23区では特にマンション価格が値上がりしていることがうかがえます。

資産価値が落ちにくい街の条件

家の資産価値が落ちにくい街には、いくつかの共通点があります。リセールバリューや利便性といった表面的な数値だけではない、街の特性や将来的なニーズをふまえた、プロの視点から見た資産価値が落ちにくい街の条件を紹介します。

街の特性と物件がマッチしている

不動産の資産価値が落ちにくい街は、街の特性と物件がマッチしています。例えば、教育環境が整ったエリアでは、単身向けのワンルームマンションよりもファミリー向けマンションの方が安定した需要が見込めるでしょう。

不動産の資産価値は「街の人気」だけでなく、そのエリアに合った間取りや規模かどうかについて総合的に評価されます。

資産価値が落ちにくい物件かどうかを判断するには、街のブランド力や利便性だけでなく、周辺の住民層やライフスタイルとバランス良く調和した間取りかどうかを見極めなければなりません。

将来的なニーズが高まる見込みがある

資産価値は、将来の需要にも左右されます。将来的なニーズが高まる見込みがある街は、資産価値が下がりにくい傾向があります。例えば、以下のようなエリアは、今後ニーズが上昇しやすいと考えられます。

- 子育て支援や学校環境が充実し子育て世帯が集まりやすい

- 駅周辺の再開発が進行している

- 新しい商業施設や公共インフラの整備が予定されている地域

一方で、人口が減少傾向にある街や新しい開発計画がないエリアは需要の先細りや、資産価値が下がるリスクがあります。

資産価値が下がりにくいエリアを選ぶためには、将来のライフスタイルや社会の変化を見据え、今後も選ばれ続ける街かどうかを見極めましょう。

管理体制が良好な中古マンションが多い

資産価値が落ちにくいエリアには、管理状態の良い中古マンションが多いという共通点もあります。築年数が経過していても、管理組合が良好に機能しており、定期的な修繕や清掃が行われていれば、

建物の状態は維持しやすく、結果的に資産価値の下落を防ぎやすくなります。

例えば、エントランスや共用部分が清潔に維持され、長期修繕計画が明確なマンションは、購入希望者からの信頼を得やすく、好条件で売却できる傾向にあります。逆に、管理費や修繕積立金が不足し、管理組合がうまく機能していないマンションは、建物の劣化やトラブルが発生しやすく、資産価値も下がりやすくなります。

このように、エリアの資産価値を見極める際は、「立地」や「築年数」だけでなくマンションの管理体制も調べるのがおすすめです。

とはいえ、管理状況などはわかりにくい部分もあるため、不動産のプロと一緒にチェックする方が安心でしょう。

無料オンラインセミナー

中古マンションを購入検討の方必見!

【セミナーの内容】

- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化

- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法

- 築年・立地・管理の3視点で探す

- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説

- 初心者歓迎・家族参加OK

- セールスなしで安心参加

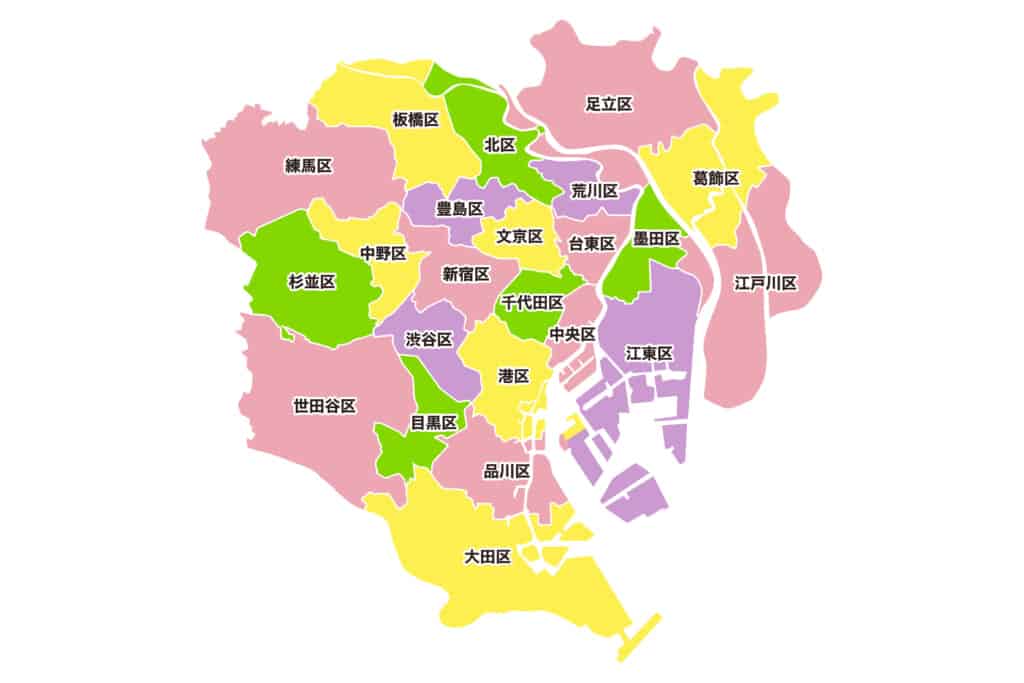

東京23区の中古マンション価格相場の傾向

近年、東京23区の中古マンション相場は、平均して上昇傾向が続いています。ここでは、価格上昇の背景やエリアごとの特徴について詳しく解説します。

東京23区の中古マンション価格はここ数年で大きく上昇している

東京カンテイが公表しているデータによると、東京23区における70㎡あたりの中古マンションの売り希望価格は、2019年1月には5,457万円でしたが、2025年5月には1億88万円に上昇しています。

参考:東京カンテイ「三大都市圏・主要都市別/中古マンション70m価格月別推移 5月」

マンション価格上昇の背景には、国による低金利政策の継続や共働き世帯の増加、都心回帰の志向が強まっていることなどが挙げられます。さらに、円安による海外投資マネーの流入や新築マンションの供給減も中古市場の価格を押し上げる要因だと推測されます。

今後、中古マンション価格は都心部を中心に堅調な推移が予想されていますが、物件選びはエリアごとの動向を見極めて慎重に行う必要があります。

エリアによって価格の上がり方には差がある

ひとくちに東京23区内といっても、エリアによって中古マンションの価格相場は異なります。都心6区(千代田区・港区・中央区・新宿区・文京区・渋谷区)では、2025年5月の平均価格が1億6,000万円を超え、前年同月比より37%上昇しています。このエリアでは、富裕層や海外投資家の需要が強いうえ供給数が限られるため、中古マンションの価格は高止まりしていると考えられます。

城南・城西6区(品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区)では、2025年5月の平均価格は前年同月比20.6%アップの8,475万円となりました。このエリアでは再開発が進められている街が多く、ファミリー層にも根強い人気があります。

上記以外の区の2025年5月の平均価格は6,572万円で、前年同月比23.1%となっています。

このエリアの中古マンションは、比較的購入しやすい価格ですが、城南・城西6区よりも価格の上昇傾向は高くなっています。

参考:東京カンテイ「三大都市圏・主要都市別/中古マンション70m価格月別推移 5月」

マンション価格が値下がり・下落する要因

資産価値が落ちにくい街や物件の条件を見てきました。 一方で、資産価値が下がりやすい要因を知っておくことも、失敗を避けるためには大切です。特に、中古マンションの場合には、物件や管理の状態によって、資産価値に大きな差が出ることもあります。 下落リスクを事前に知っておけば、後悔のない選択がしやすくなるでしょう ここからは、マンション価格が下落する主な理由について解説します。

不十分な管理体制

マンション価格の下落を招く要因として、まず挙げられるのは、不十分な管理体制です。築年数が経過していても、適切に管理・修繕されていれば建物の状態は良好に保たれ、資産価値を維持しやすくなります。逆に、築年数が浅くても管理体制が不十分な場合は、早期に劣化が進み、価格が下落しやすい傾向があります。管理体制が不十分なマンションの主な特徴は次のとおりです。

- 管理費・修繕積立金の不足または滞納が発生している

- 理事会の人手不足や固定化で管理組合が機能不全に陥っている

- 外壁のひび割れや屋上防水の劣化が放置されている

- エントランスや廊下の清掃が行き届いていない

- 設備の点検や部品交換などの業務が後回しにされている

このようなマンションは、住民の満足度が低下しやすく、購入希望者からも敬遠されやすくなります。

結果的に、資産価値が下がりやすく、好条件で売却するのが難しくなるでしょう。

少子高齢化の進行による人口減少

少子高齢化の進行や人口減少も、マンション価格の下落に繋がります。特に、住宅を購入する若年層の人口が減少すれば、需要そのものが縮小しやすくなります。

厚生労働省の「将来推計人口(令和5年推計)の概要」によると、今後日本の人口は、2020年の1億2,615万人から、2070年には8,700万人に減少すると予想されています。

参考:厚生労働省「将来推計人口(令和5年推計)の概要」

団塊世代の高齢化によって、相続や住み替えで売却物件が増える一方、購入希望者が減ると、需給バランスが崩れ、物件の価格は下がりやすくなります。

ただし、東京23区などの都心部では、人口の流入が続いてマンションの資産価値が上昇するケースも考えられます。

しかし、日本全体で人口減少が見込まれる現状を踏まえると、「人が集まり続ける街かどうか」という視点でエリアを選ぶ重要性は、より高くなると予想されます。

空き家の増加

空き家の増加も、マンション価格に影響する要因の1つです。空き家が増え、マンションが供給過多になると、価格競争が激化し、資産価値が下がりやすくなるのです。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」では、2023年10月1日現在、空き家の数は過去最多の900万戸(空き家率13.8%)で、2018年から51万戸増加していると発表されています。

特に、管理状態の悪いマンションやエリアの特性とマッチしていないマンションは、購入希望者から敬遠され、売却期間が長くなったり価格が下落したりすることになるでしょう。今後も空き家問題が深刻化すれば、その地域全体のマンション価格にも影響が及ぶ可能性もあります。

物件を選ぶ際は、そのマンション単体だけでなく「周辺の空室率」や「地域全体の活気」にも目を向ける必要があります。地元の不動産会社や専門家に相談するのも有効な手段です。

まとめ

この記事では、資産価値が落ちない街の条件や東京23区の価格相場傾向、マンション価格の下落要因について解説しました。

資産価値を意識した物件選びには、街の特性と物件がマッチしていることや将来的なニーズ、管理体制の良さなど、複数の視点をバランス良く判断することが求められます。東京23区では中古マンション価格が上昇を続けている一方で、管理の不備や人口の動き、空き家増加などの価格の下落要因も無視できません。

「資産価値が落ちない物件を選びたいけど、専門的な見極めには自信が持てない」という方は、スムナラのサポートをご活用ください。スムナラでは、東京23区の相場や将来的な価格動向を日々リサーチしている担当者が、資産価値といった長期的な視点から将来も安心できる物件選びをお手伝いします。買う時だけでなく売る時も安心できるマンション選びをしたいとお考えの方は、ぜひスムナラまでお気軽にご相談ください。