「一般媒介契約書とはどんな契約書なのか?」

「一般媒介契約書にサインをする前に見るべき点はどこなの?」

初めての不動産売却で、あまり目にしない書類を見て不安に感じているのではないでしょうか?

一般媒介契約書とは物件を売却するときに交わすもので、不動産会社の売却活動や物件の売却価格、仲介手数料など具体的な契約内容を明確に記した書類のことです。

売却を不動産会社に依頼する際は書面を通して契約を締結することが義務づけられているため、売却時には必ず必要になる書類ですが、内容をしっかりと理解して契約しないと後々後悔してしまうかもしれません。

この記事では、初めて一般媒介契約書を目にする場合でも損をしない契約を交わせるよう以下の内容をまとめました。

- そもそも一般媒介契約書とは?

- サインをする前にチェックすること

- 一般媒介契約書の作成に必要になるもの

- 一般媒介契約書を交わした後にやるべきこと

契約書に記載されている文章は一見難しく感じてしまいがちですが、分かりやすく解説しているこの記事を読めば、契約を交わすときのポイントが分かるでしょう。

後悔する契約を交わさないためにもぜひ最後まで目を通していただき、理想の売却活動に活かしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.一般媒介契約書とは?

一般媒介契約書とは、不動産会社に売却活動の依頼をするという契約を交わすときに目にする書類です。

しかし、不動産を売却する人すべてが一般媒介契約書にサインするわけではありません。

では「一体どのような売主が一般媒介契約書にサインするのか」「どのようなタイミングでサインを求められるか」など、疑問が出てきますよね。

一般媒介契約書の概要について、まずはご説明いたします。

1-1.一般媒介契約を締結する書類

一般媒介契約書とは、『一般媒介契約』を締結するときに不動産会社と売主が取り交わす書類のことを指します。

そもそも、物件の売却を依頼する際には“媒介契約”を結びますが、媒介契約には以下の3種類があります。

- 一般媒介契約

- 専任媒介契約

- 専属専任媒介契約

一般媒介契約は媒介契約の1つであるということです。

売主は「どの媒介契約で依頼するか」を選択することができ、一般媒介契約書は一般媒介契約を結ぶときに登場します。

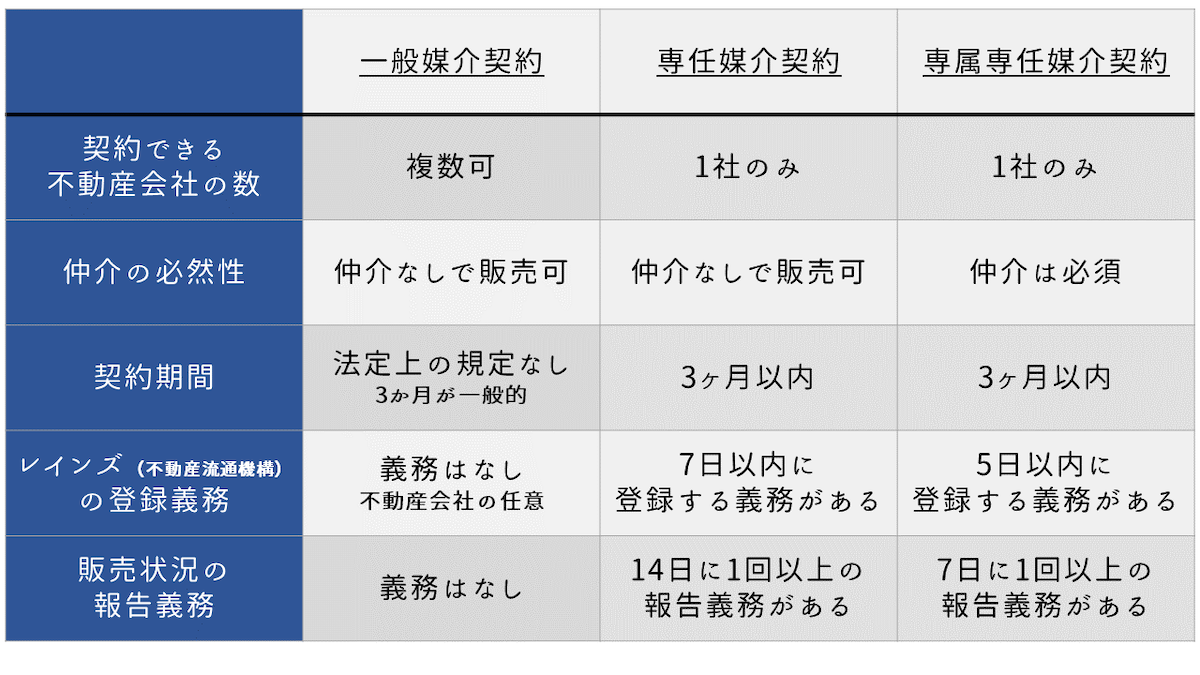

ちなみに、それぞれの媒介契約の特徴は以下のようになります。

一般媒介契約についてのより詳しい解説はこちらの記事をお読みください。

1-2.契約する不動産会社ごとに交わす

一般媒介契約書は契約する不動産会社ごとに取り交わします。そのため、2社の不動産会社と契約を交わすなら契約書は2通になりますし、10社と契約をするなら契約書も10通になります。

というのも、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約することが認められている媒介契約です。

『専任媒介契約』や『専属専任媒介契約』を選択して売却活動を進める場合、どちらも1社のみに依頼できる契約であるため、契約書も1社だけと交わすことになります。

一方、一般媒介契約は契約できる不動産会社数に制限はありません。一般媒介契約をすでに他の不動産会社と交わしていても、依頼したい不動産会社があれば契約することが可能ということです。

契約書を交わすことは依頼したことを正式かつ確実なものにする効果があります。

契約書を省くことはできないので、一般媒介契約書は契約する不動産会社ごとに交わすということをおさえておきましょう。

1-3.仲介業務を正式に依頼するタイミングで締結する

一般媒介契約書は売主が正式に売却活動を依頼するときに契約を締結することが原則です。

なぜなら、契約書は売却活動の内容や仲介手数料の金額、契約の解除についてなど、契約内容について細かく定めている書類だからです。

売却に向けて契約の内容を明確化し、具体的に動き出すことを正式にするものなので、売主は依頼することを決めてからサインするようにしてください。

もしも締結した後になって売主の都合で契約書とは異なる行動をした場合にはトラブルに発展する可能性もあります。

違約金や物件の宣伝にかかった費用を請求されることもあるため、依頼することを正式に決めてから契約を締結するようにしましょう。

2.一般媒介契約書にサインする前にチェックしたい10のこと

一般媒介契約書には、売却活動に関する内容が記載されています。

金銭に関わる内容も含まれているので、サインをする前には注意深くチェックしましょう。

チェックしたい10のポイントは以下のとおりです。

- 一般媒介契約書であるか

- 国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいた契約書であるか

- 売却希望価格

- 契約形態について

- レインズの登録について

- 仲介手数料の金額と支払うタイミングについて

- 売主の義務や禁止事項について

- 不動産会社に依頼する業務内容と義務について

- 契約の更新と解除について

- 反社会的勢力との関わりがないか

それぞれのチェック内容を具体的にご紹介いたします。

2-1.一般媒介契約書であるか

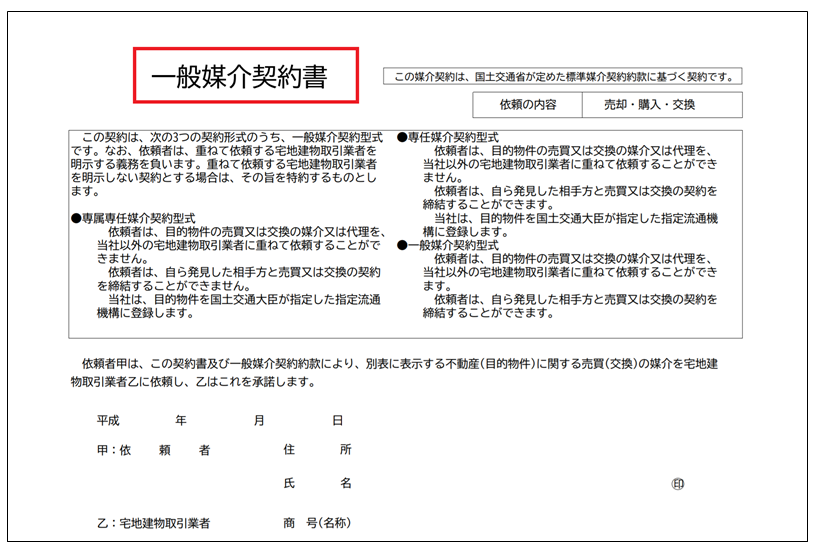

まずは契約書が『一般媒介契約書』であるかを確認しましょう。

なぜなら、媒介契約には3つの種類があり、契約書には『専任媒介契約書』や『専属専任媒介契約書』も存在するからです。

複数の不動産会社と契約することを目的に一般媒介契約を選んだつもりでも、交わした契約書が『専任媒介契約書』や『専属専任媒介契約書』であれば他の不動産会社と契約することは認められないので注意しましょう。

媒介契約書は各不動産会社が作成しますが、一般的にはタイトルを見れば媒介契約の種類がわかります。

例)

契約書の種類に注目し、『一般媒介契約書』であるかを確認してください。

2-2.国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいた契約書であるか

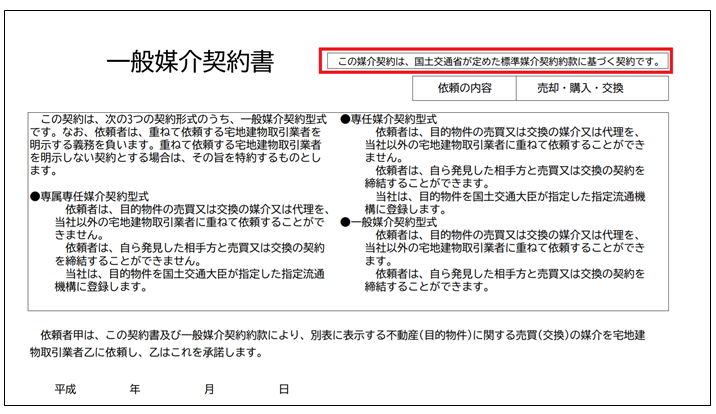

不動産会社から提示された契約書が、国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいているかを確認してください。

なぜなら、標準媒介契約約款に基づいた契約であるかどうかを契約書に明記することは法律で義務づけられているからです。

そもそも標準媒介契約約款とは、不動産の売買についての専門的な知見を持ち合わせていない売主を保護するために存在しているものです。

不利な状態になることを避けるべく、宅地建物取引業法のガイドラインとして存在しています。

契約書の作成は不動産会社に委ねられているため、提示された契約書が標準媒介契約約款を基にして作成されているかを確認しましょう。

例)

確認する際は上記のような文言があるかどうかもポイントですが、国土交通省が定めている標準媒介契約約款と見比べて比較をするとよいでしょう。

国土交通省が定めている標準媒介契約約款はこちらでご確認いただけます。

もしも、漏れや、標準媒介契約約款にはない条項があった場合は、作成した不動産会社に確認して理由を問い、売主にとって不利な内容になっていないかを確認してください。

2-3.売却希望価格

媒介契約書には売却価格も記載します。事前に不動産会社と話し合った売却価格で記載されているかどうかも確認してください。

というのも、売却価格は契約前の査定で算出された価格を基に、相場やニーズを考慮して、不動産会社と売主で合意した価格で打ち出すことが通常です。

契約書の記載が合意した売却価格になっているかの確認を怠らないようにしてください。

2-4.契約形態について

一般媒介契約には『明示型』と『非明示型』の2種類があるため、どちらの契約形態になっているかの確認も行いましょう。

というのも、国土交通省が定めている標準媒介契約約款は『明示型』であることを条件にした内容になっています。『非明示型』での売却活動を望んでいるのであれば、“特約”を付けて非明示型に変更しなければなりません。

明示型は、そもそも明示型であることの記載がない場合もあるため、契約書で確認できない場合は不動産会社へ直接質問してみることがおすすめです。

「そもそも明示型と非明示型が分からない」という方に向け、簡単にそれぞれの特徴について解説します。

2-4-1.明示型

明示型とは、契約を交わした不動産会社にライバル会社の存在を伝える義務が生じる契約形態のことを指します。

たとえば、A社と契約を交わしたあとにB社とも一般媒介契約を締結したとしましょう。この場合、A社に連絡してB社と契約を交わしたことを伝え、B社にもA社と契約を交わしていることを公表しなければなりません。

明示型にすることにより、不動産会社はライバル会社の存在が明確になるため売却戦略が立てやすくなり、活発的な売却活動が期待できるという効果が生まれます。

よって、非明示型にしなければいけない理由がない限り、明示型で契約することがおすすめです。

2-4-2.非明示型

非明示型は複数の不動産会社と契約しても、他の不動産会社の存在を伝える義務が生じない契約です。

契約するたびに各不動産会社へ連絡する必要がないため、売主にとっては手間がかからないというメリットがあります。

一方、不動産会社から見ると販売状況の把握がしづらいため、売却活動が消極的になりやすい傾向にあるという特徴があります。

2-5.レインズの登録について

一般媒介契約にはレインズへの登録義務はありません。しかし、希望すれば登録してくれるため、希望する場合にはレインズの登録について契約書に記載があるかを確認してください。

レインズとは、物件情報を閲覧できるシステムです。国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営しており、不動産業界が共通して活用しています。

このシステムは基本的に一般の人はアクセスできないようになっているのですが、不動産会社は物件情報を確認するために日々レインズをチェックしています。

そのため、レインズに物件情報が載っていると買主が見つかりやすくなるので、売却活動に有利に働く効果が見込めるでしょう。

一般媒介契約であってもレインズへの登録を行ってもらいたい場合は、不動産会社に契約書への記載を依頼することがおすすめです。

また、レインズは一般の人は閲覧できないと説明しましたが、媒介契約をした売主はレインズにアクセスする権利を与えられます。

よって、売り出したい物件がレインズに登録されているかの確認ができるのです。契約書でレインズへの登録について約束を交わした後は登録されているかの確認も行いましょう。

2-6.仲介手数料の金額と支払うタイミングについて

仲介手数料の金額と支払うタイミングについては確認をしておきましょう。

仲介手数料の金額の確認方法と支払うタイミングの注意点についてそれぞれ解説します。

2-6-1.仲介手数料の金額

仲介手数料は不動産会社が独自で設定することが許されています。

しかし、売主にとって不利な契約にならないよう法律で設定されている上限額があるということはおさえておきましょう。

仲介手数料の上限額は、400万円超の物件の場合以下の速算式で算出します。

売買価格×3%+6万円+消費税

たとえば、3,000万円の物件の場合は上記の計算式に当てはめると以下のような計算式で仲介手数料額は算出できます。

3,000万円×3%+6万円+9万6000円=105万6,000円

一般媒介契約書で提示されている仲介手数料の金額は上限内におさまっているとは思いますが、念のために確認しておくと安心です。

2-6-2.仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料を支払うタイミングは注意深くチェックしてください。

なぜなら、支払うタイミングが必ずしも売却で得た現金が手元にあるタイミングとは限らないからです。

というのも、支払うタイミングが売買契約の締結と同じタイミングだった場合、買主から支払われた手付金程度しか手元にないということもあり得ます。

物件を引き渡すとき、つまり買主から売却代金を全額受領したタイミングで仲介手数料を支払う場合や、売買契約締結時に半額、物件の引き渡し時に半額というケースもあります。

いつ・どれくらいの金額が必要になるのかの確認は欠かさないようにしてください。

2-7.売主の義務や禁止事項について

媒介契約書には売主の義務や禁止事項について記載があるため、こちらも注意して見ましょう。

というのも、媒介契約書は売主にはもちろん、不動産会社にとっても不利な状況にならないような約款になっています。

たとえば一般媒介契約書なら、

「他の不動産会社にも依頼している場合は名称と所在地を伝える(明示型の場合)」

「不動産会社から紹介された買主の場合、仲介を必須とする」

「他の不動産会社の仲介によって売買契約が成立した場合は通知する」

などです。

これらは不動産会社に売却活動を依頼する売主の義務であり、もし違反すると違約金を支払わなければいけないことにもなります。

トラブルに発展させないためにも、売主の義務は確認しましょう。

2-8.不動産会社に依頼する業務内容と義務について

不動産会社に依頼する業務内容と義務についての内容も確認しましょう。

たとえば、

「宣伝活動の内容」

「売却価格を引き下げ・引き上げするときは必ず売主の承諾を得ること」

「売主が買主を見つけた場合は直接取引を認めること」

などがあります。

契約を結ぶ前に不動産会社と話をしているとは思いますが、契約書に記載があることで口約束よりも効力があるものになります。

宣伝活動が行われないと理想の売却ができない場合もあるため、契約書にて活動内容の確認を行いましょう。

2-9.契約の更新と解除について

契約の更新と解除についての確認も注意して行ってください。

というのも、更新には自動更新があったり、解除には違約金が発生したりする場合があるからです。

国土交通省が定めている標準媒介契約約款では「自動更新」や「違約金が発生する解除」の記載はありませんが、特約として付け加えることは可能です。

これらの更新や解除の方法は、通常であれば売主の希望によって追記されるものですが、不動産会社が加えているケースもあるため、念のためにも確認しておきましょう。

2-10.反社会的勢力との関わりがないか

一般媒介契約書を確認するときは、反社会的勢力との関わりがないことを記しているかも確認してください。

なぜなら、不動産の売買をきっかけにして反社会的勢力との関わりを持ってしまうと、トラブルに発展する可能性が高いからです。

不動産業界では反社会的勢力を排除する動きが普及しており、媒介契約書にそのための条項を盛り込むことが一般的になっています。

記載がない場合は追記してもらい、反社会的勢力との関わりがないことを明確にしてから契約を結ぶようにしましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.トラブルを未然に防ぐために設定したい“特約事項”

一般媒介契約は売主にとっても、不動産会社にとっても制限が少ない契約です。

だからこそ生まれるメリットももちろんありますが、売主にとって理想的ではない売却活動になる恐れもあるため、特約事項を設定してトラブルを未然に防ぐことがおすすめです。

設定したい特約事項についてご紹介します。

3-1.宣伝活動の内容について

不動産会社に行ってもらう宣伝活動を明確にしたい場合は、特約として宣伝活動の内容を盛り込んでもらうことがおすすめです。

というのも、不動産の宣伝活動には以下のようにさまざまな媒体が使われているからです。

- チラシや新聞折込などの紙媒体

- 住宅情報誌、フリーペーパーなどの情報誌

- 不動産ポータルサイトや、不動産会社のホームページ

- 物件の現地や周辺に設置する看板

媒体によって費用も拡散方法も異なります。また、売却することを近所の人や親戚に知られたくないという場合もあるでしょう。

宣伝活動の内容を契約書に記載してもらえると、認識のズレをおさえる効果が期待できるため、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

3-2.不動産会社への連絡義務について

不動産会社へ連絡する手間を少しでもなくしたいのであれば、特約で『非明示型』の契約とする旨を記載してもらいましょう。

というのも、一般媒介契約には『明示型』と『非明示型』があり、非明示型にするには特約で追記してもらう必要があるからです。

明示型で契約を交わした場合、契約したことを契約済みの不動産会社へ報告する義務が売主に課せられます。売主は契約するたびに不動産会社へ連絡を入れなければいけないということです。

もしも連絡を入れなかった場合、売主に対して印象が悪くなり、不動産会社から売却活動に力を入れてもらえなくなる可能性があります。関係が悪化するだけでなく、違約金が請求される可能性もあるでしょう。

明示型の方が売主にとってメリットが多い契約ではありますが、不動産会社に対応する余力がない場合は非明示型で契約を交わすようにしましょう。

3-3.レインズへの登録について

2-5章でも解説した通り、一般媒介契約にはレインズへの登録義務がありません。不動産会社の任意に委ねられるため、登録してもらうことを必須とする契約にしたいのであれば、レインズに登録をするという特約を付けてもらいましょう。

レインズは物件情報を登録することで不動産業界に物件情報を拡散できるというシステムです。日本全国共通のシステムなので、どの不動産会社も物件情報を閲覧でき、買主に紹介することが可能です。

スムーズな売却活動を目指すのであれば、レインズへの登録について特約を付けてもらうことをおすすめします。

4.一般媒介契約書の作成において準備するべきもの

一般媒介契約は、準備するものはさほど多くありません。

一般媒介契約書の作成時に準備するもの

- 所有者の身分証明書

- 登記済証または登記識別情報通知書

- 印鑑

一般媒介契約を交わすときに求められるものについてご紹介します。

4-1.所有者の身分証明書

売却を希望する人と所有者が同一であることを証明するために物件所有者の身分証明書が求められます。

身分証明書はコピーなどで渡す必要もなく、提示するだけで認められます。

もしも売却を希望する物件の所有者が複数人いる場合には、所有者全員の合意がなければ契約できないので注意しましょう。

4-2.登記済証または登記識別情報通知書

不動産を取得した際に法務局から発行された『登記済証』または『登記識別情報通知書』を用意しましょう。

なぜ2種類あるのかというと、従来は不動産の取得時に登記済証が発行されていましたが、平成17年以降は登記識別情報に順次変わっていったからです。

平成17年から登記識別情報一択になったのではなく、徐々に登記識別情報に変わっていったため、平成17年以降に取得したからと言って必ず登記識別情報であるとは限りません。

登記済権利証は物件の情報が記載されています。一方、登記識別情報は12桁の符号で管理されているものです。

売却する物件が確実に売主のものであることを証明する書類なので準備をしておきましょう。

もし見当たらない場合は司法書士が対応してくれますが、まずは不動産会社に相談してみてください。

4-3.印鑑

一般媒介契約書を取り交わす際は押印も必要になるので、印鑑も用意しましょう。

一般媒介契約書に押印する印鑑は実印である必要はありません。認印も使用できます。ただし、シャチハタは認められていないため注意しましょう。

不動産の売買では実印や印鑑証明書が求められる印象がありますが、これらは売買契約を交わすときに必要になります。

5.一般媒介契約書を交わした後に行うべき対応

一般媒介契約書を交わした後、売主にはどのような対応が求められるでしょうか?

ここからは一般媒介契約書を交わした後に対応するべきことについて解説します。

5-1.不動産会社への報告

明示型か非明示型かにかかわらず、他社で売買が成約した場合は契約した不動産会社すべてに報告を行わなければなりません。

また、明示型の場合は他社と契約を交わすたびに報告することが義務づけられています。

売却活動を依頼している以上、物件の動きがあったら報告をするようにしましょう。

5-2.売却活動の問い合わせ

売主は、売却活動の状況について問い合わせを行うようにしましょう。

なぜなら、一般媒介契約の場合、不動産会社には報告義務がないため不動産会社の任意に委ねることになるからです。

不動産会社によっては義務でなくても売却状況についての連絡が入ることもありますが、一切連絡をくれない不動産会社もあるでしょう。

売却状況の把握は売却のための戦略を考える重要な要素になるため、こまめに確認を取るようにすることがおすすめです。

もしも、問い合わせが少なかったり、内覧の予約が入らなかったりする場合は、より売却活動に力を入れてくれる傾向にある『専任媒介契約』または『専属専任媒介契約』への切り替えを検討したり、売却価格が相場に見合っているか他の不動産会社へ見積もりの依頼をしたりするなど、対策を取る必要があります。

理想とする売却を実現させるためにも、売主自らが問い合わせをして売却状況について確認を取ってください。

5-3.“囲い込み”をされていないかの確認

不動産業界には“囲い込み”と言われるタブーが存在します。

もしも売却を依頼している物件が“囲い込み”されていた場合、売れるチャンスを逃してしまうことになるため注意が必要です。

そもそも“囲い込み”とは、売却を依頼した不動産会社が他の不動産会社に仲介させないように、物件情報を隠したり、紹介しないようにすることを指します。

なぜ、このようなことを行うかと言うと、買主も自社で見つけることによって、買主と売主の両方から仲介手数料を取れるからです。

故意に物件を独占する行為は売主を不利な状況にするものです。

このような囲い込みを防ぐためにできることは、そもそも信頼をおける不動産会社に託すことではありますが、契約後は売却物件の情報がレインズに登録されているかを確認しましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.まとめ

一般媒介契約書は一般媒介契約で不動産会社と媒介契約を結ぶときに登場する書類です。

一般媒介契約は複数の不動産会社と締結することが認められているため、複数の不動産会社から契約書のサインを求められるでしょう。

一般媒介契約書を作成するのは各不動産会社なので、不動産会社によって書式は異なるかもしれませんが、以下の10のことを確認すればトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

- 一般媒介契約書であるか

- 国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいた契約書であるか

- 売却希望価格

- 契約形態について

- レインズの登録について

- 仲介手数料の金額と支払うタイミングについて

- 売主の義務や禁止事項について

- 不動産会社に依頼する業務内容と義務について

- 契約の更新と解除について

- 反社会的勢力との関わりがないか

不利な状況にしないためにも、分からない点は不動産会社に質問しましょう。

また、特約は売主から伝えないと基本的に追記することはないので、希望する旨もしっかり伝え、納得できる内容であることを確認してから契約を締結するようにしてください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。