マンションの売却が決まったとたんに、不動産仲介会社から抵当権の抹消をするように依頼を受け、

「抵当権の抹消って何のこと?どうやるの?やらなきゃいけないの?」

と戸惑ってしまうことも多いのではないでしょうか。

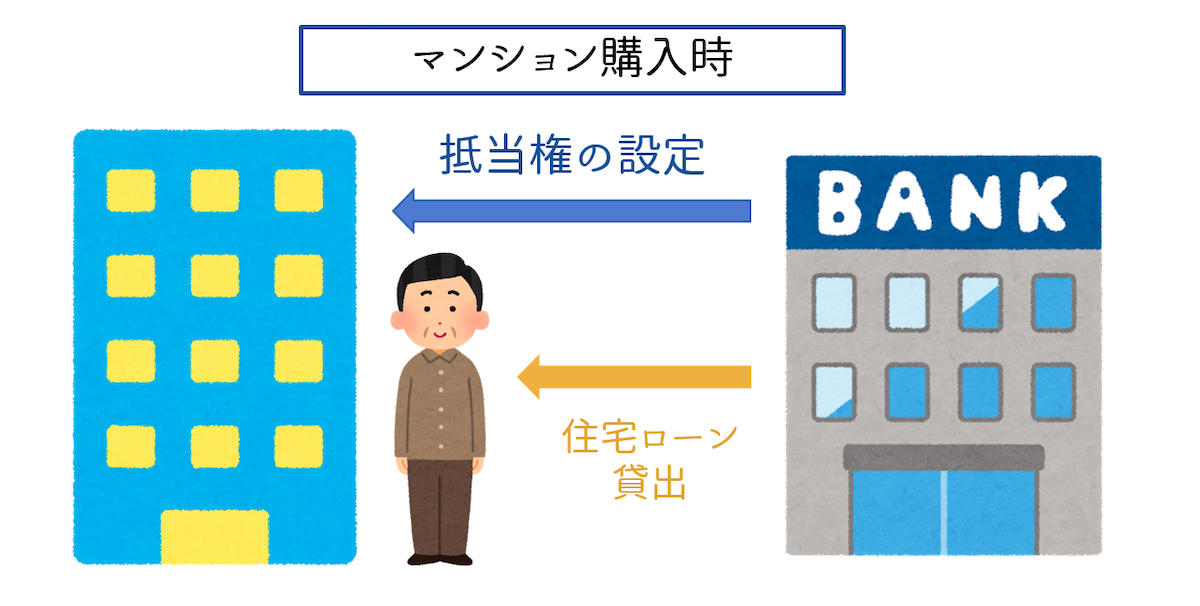

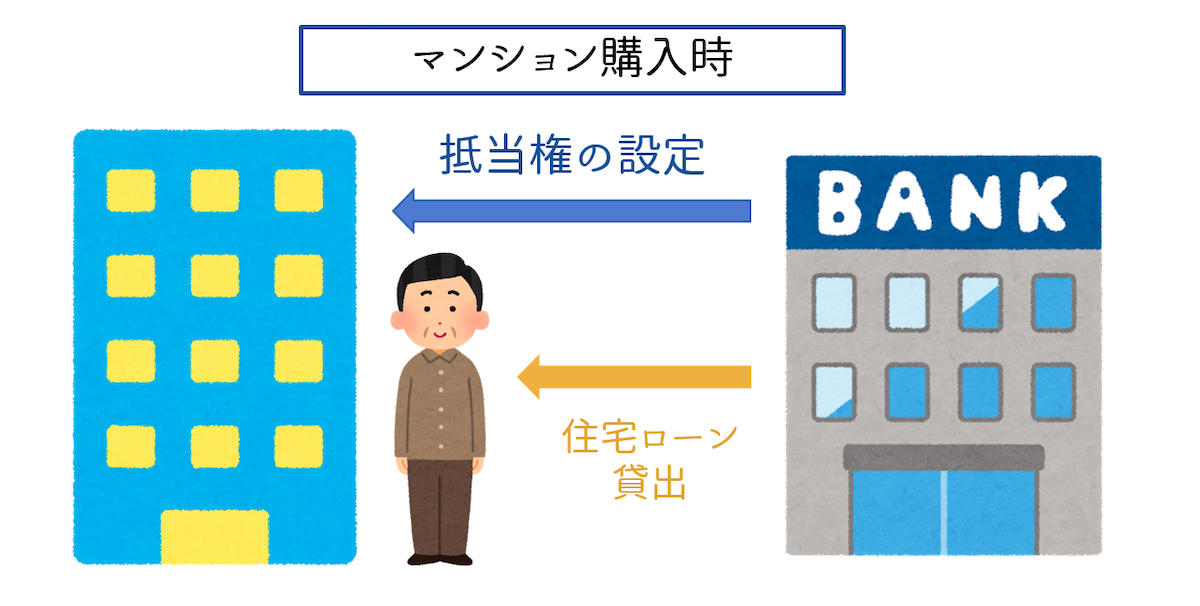

抵当権とは、売却したい不動産で住宅ローンを組んでいる場合や、不動産を担保にしたローンを組んでいる場合に、銀行などの金融機関が貸出の担保としてマンションの登記簿に設定する権利のことです。

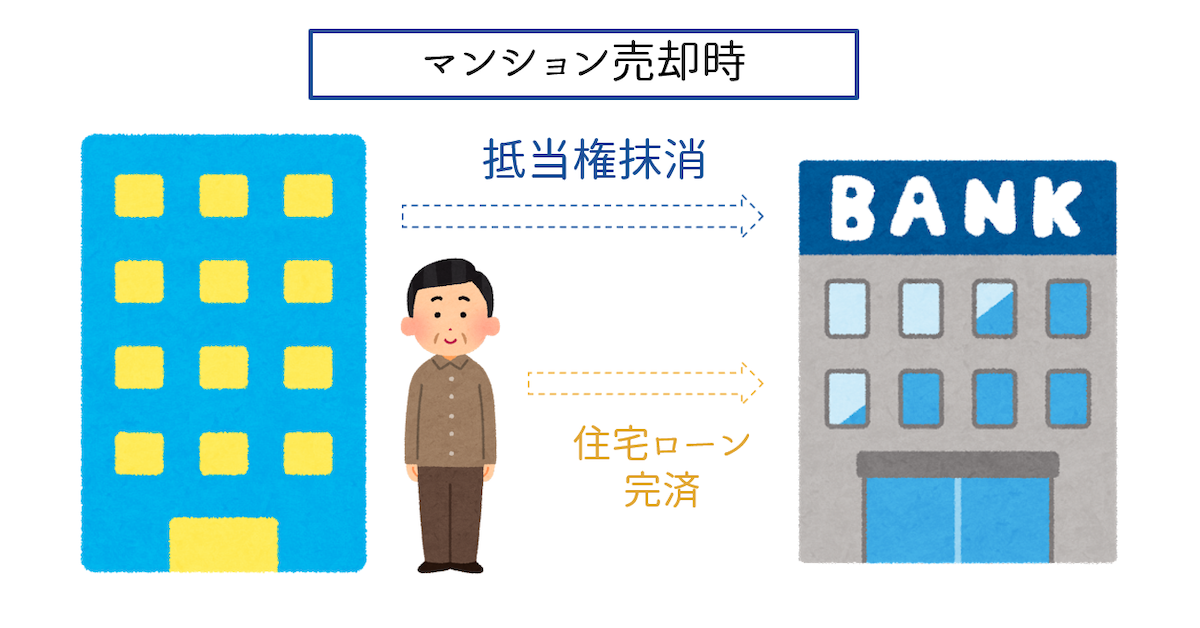

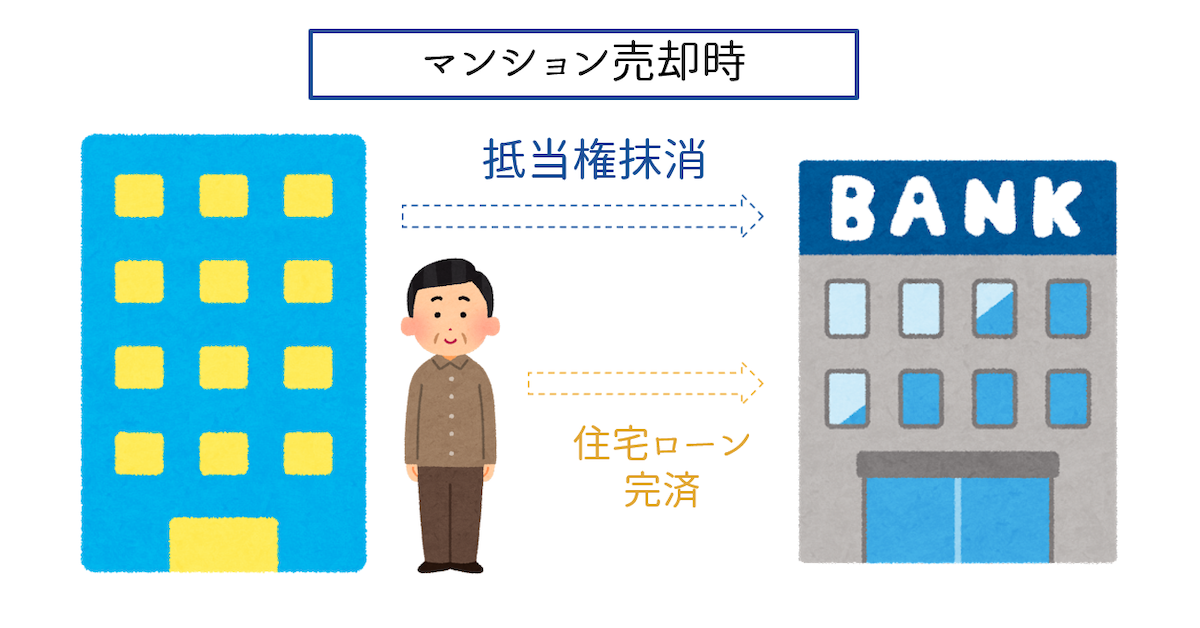

マンションを売却するには、ローンを完済した上で、「抵当権を抹消する」ことが必須となります。抵当権の抹消とは、金融機関がマンションに設定した抵当権を登記簿から外すことです。

通常は、売却を依頼した不動産会社が抵当権抹消のやり方やタイミングなどサポートしてくれます。しかし、抵当権の抹消の手続きを行わないと、マンション売買契約において契約不履行となるといった支障が出るため、適切に行う必要があります。

また、抵当権の抹消手続きについては、自分で行うことも可能ですが、手間がかかったりミスが許されないなどさまざまなデメリットがあるため、専門家に依頼することをおすすめします。

具体的な手続き方法については、本文で詳しく紹介します。

▼この記事で分かること

- マンション売却における抵当権の抹消とは?

- マンション売却の抵当権抹消を行うタイミング

- マンション売却の抵当権抹消手続きの流れ

- マンション売却の抵当権抹消手続きにかかる費用

- 抵当権抹消を司法書士に依頼すべき理由

- 自分で抵当権抹消を行いたい場合の方法

これらの記事を読むことで、マンション売却における抵当権の抹消の手続きの必要性や手続きの流れ、費用について理解し、実際に手続きを行うことができます。

ぜひ最後まで目を通し、マンション売却をスムーズに進めるために役立ててください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.マンション売却における抵当権の抹消とは?

冒頭でも触れた通り、マンションを売却するには、ローンを完済した上で抵当権を抹消する必要があります。

抵当権を抹消しないとマンション売却に支障が出ることもあるため、抵当権抹消の必要性についてしっかりと把握しておきましょう。

そこで本章では、

- 抵当権とはなにか

- マンション売却において抵当権の抹消が必要になる理由

について解説します。

1-1.抵当権とは

抵当権とは、銀行などの金融機関が、マンションの購入者に住宅ローンを貸す際に、担保としてマンションの登記簿に設定する権利のことです。もし、住宅ローンの支払いが滞った際には、銀行は、抵当権を使ってマンションを売却し、ローンの残金を回収することができます。

この抵当権は、仮に住宅ローンを完済したとしても、自動的に抹消されるわけではありません。ローンの借り手が、抵当権の抹消の手続きを取らない限り、マンションの登記簿謄本には銀行の設定した抵当権が残ったままとなります。

このため、マンションを売却する際には、売主は、ローンを完済するとともに、マンションの登記簿謄本から金融機関の抵当権を抹消する手続きを行うことになります。

1-2.抵当権の抹消が必要な理由

抵当権の抹消が必要な理由は、抵当権が設定されたままのマンションは、買主に売却したとしてもその後、債権者である銀行によって競売にかけられる可能性があるためです。

抵当権の付いたままの物件を売ることは法律上不可能ではありませんが、買い手の所有権が阻害されることがあるため、買いたがる人はいないと言えるでしょう。抵当権を設定したままでは、物件の買い手がつかなくなります。

また一般的に、不動産の売買契約では、売主が物件の抵当権を抹消することを義務付けています。抵当権を抹消しないと契約違反となるため、抵当権の抹消は必要な手続きと言えます。

2.マンション売却の抵当権抹消を行うタイミング

マンションの売却において抵当権の抹消が必要だと分かったものの、「実際にいつ行えばいいの?」と思う人もいるのではないでしょうか。

抵当権の抹消を行うタイミングとして考えられるのは以下です。

- 住宅ローンを完済したとき

- マンション売却の決済日(物件の引き渡し日)

住宅ローンを完済していれば、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が届くため、いつでも抵当権抹消の手続きを行うことができます。

しかし、一般的には、マンション売却時に住宅ローンを完済している人は少なく、マンション売却で得た資金をローンの返済にあてる人がほとんどです。

そのため、一般的にマンション売却における抵当権の抹消のタイミングで多いのは、マンション売買の決済日(引き渡し日)と言えます。マンション売買の決済日に買主から売却代金を受け取りそのまま住宅ローンを完済し、その日に抵当権抹消の手続きを行いましょう。

特にマンション売却時には抵当権を抹消しておかないと、買主にとっては、本当に売主のローンが完済されているかどうか分からず、銀行に物件を差し押さえられるという不安が残ります。また、買主が住宅ローンを利用してマンションを購入する際には、新たな抵当権の設定がなされるため、売主のローンの抵当権は抹消しておかなければなりません。

このため、マンションの売却の決済日には、抵当権の抹消手続きを行うようにしましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.マンション売却における抵当権抹消手続きの流れ

実際のマンション売却時における抵当権抹消の手続きの流れを紹介します。抵当権抹消の手続きをスムーズに進めるためにも流れを把握しておきましょう。

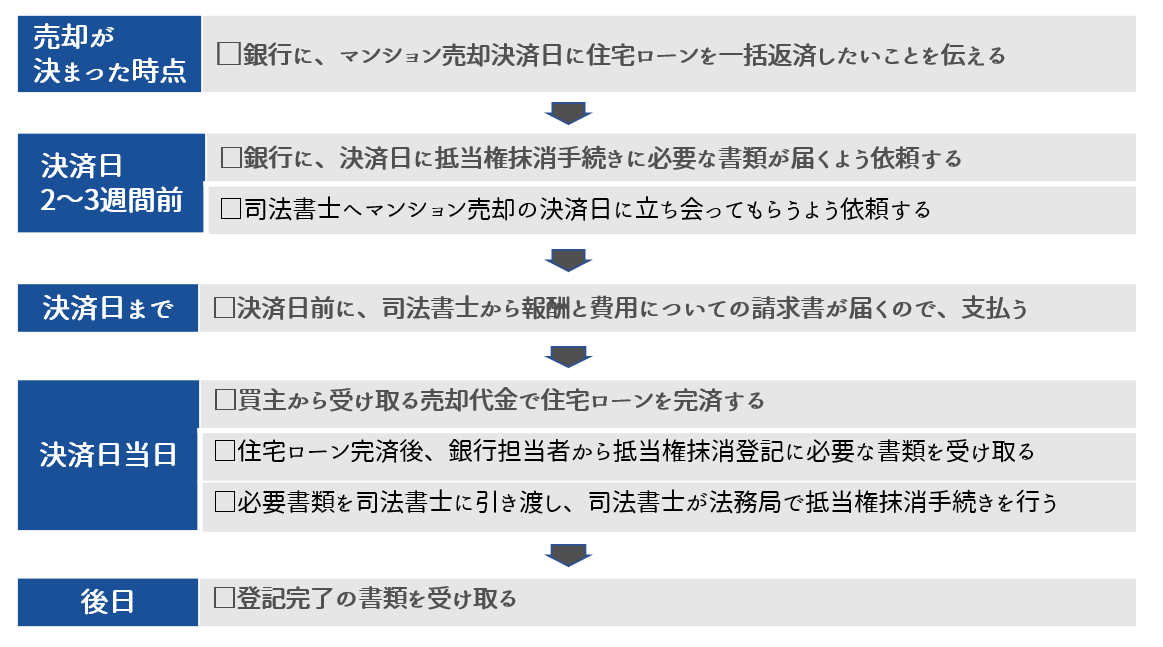

マンション売却の決済時に抵当権抹消手続きを行う場合の手続きの流れは次の通りです。

▼抵当権抹消の流れ:すべきことのチェックリスト

次に詳しく見ていきましょう。

3-1.売却が決まった時点で銀行に返済の連絡をする

マンションの売却が決まった時点で、銀行に、マンション売却の決済日に住宅ローンを一括返済したいことを伝えましょう。ローンの一括返済の手続きに時間がかかるため、銀行には早めに伝えることが大切です。

マンション売却による収入だけでローンを完済できない場合には、預貯金から補填したり、次の住宅ローンに上乗せして完済資金を借りたりするケースが想定されます。そうした場合に銀行に相談する時間も必要となるため、売却が決まれば銀行に返済について早めに連絡するようにしましょう。

3-2.銀行に必要書類の準備を依頼する

決済日の2~3週間前には、銀行に決済日当日に抵当権抹消手続きに必要な書類を届けてもらうよう依頼しましょう。抵当権抹消手続きには、銀行から必要書類をもらう必要がありますが、銀行が必要書類を作成するのに2週間ほどかかるため、2~3週間前には連絡するようにします。

3-3.司法書士に決済日の立ち合いを依頼する

前項と同じ決済日の2~3週間前に、抵当権抹消手続きをお願いする司法書士に連絡を取り、マンション売却の決済日に立ち会ってもらうよう依頼しましょう。

司法書士は抵当権抹消手続きについて事前に確認する作業があるため、決算日が分かり次第、早めに連絡するとよいでしょう。

3-4.司法書士に報酬と費用の支払いをする

決済日より前に、司法書士から報酬と費用についての請求書が届くため、指示に従って支払うようにしましょう。

決済日前に、司法書士の方で書類を取り寄せて確認するなどの準備が必要となるため、費用は前払いとなります。

3-5.住宅ローンの返済と抵当権抹消手続きを行う

決済当日は以下の3つの段取りがあります。

- 買主から受け取る売却代金で住宅ローンを完済する

- 住宅ローン完済後、銀行担当者から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取る

- 必要書類を司法書士に引き渡し、司法書士が法務局へ出向き抵当権抹消手続きを行う

住宅ローンを完済すればすぐに抵当権抹消手続きに入ります。手続きは司法書士が代行するケースがほとんどです。

3-6.登記完了の書類を受け取る

後日、司法書士から登記完了の書類が届きます。これで手続きは完了です。法務局による抵当権抹消手続きが完了するまでには、2週間ほどかかります。

以上が、抵当権抹消手続きの流れとなります。

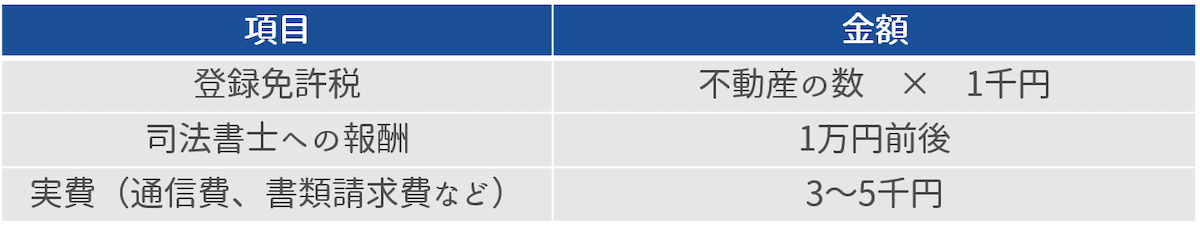

4.マンション売却の抵当権抹消手続きにかかる費用

3章では、マンションの売却における抵当権抹消の手続きの流れについてお伝えしましたが、実際に行う上で、どれくらい費用がかかるか気になりますよね。

ここでは、抵当権抹消手続きにかかる費用について解説します。

結論からお伝えすると、費用の相場は2万円ほどです。

この抵当権抹消手続きについての費用の内訳には次の2つが含まれます。

- 登録免許税

- 司法書士手数料(司法書士への報酬)

上記で示した額はあくまで相場で、実際にはお住いの場所によって異なります。以下に詳しく見てみましょう。

4-1.抵当権抹消の登録免許税の支払い

1つめの費用は、登録免許税の支払いです。

登録免許税とは、登記内容を変更する際、国に対して支払う税金です。法務局の窓口で、抵当権抹消手続きを行う際に支払います。

金額は以下の通りです。

- 登録免許税:不動産の数1つにつき1,000円

マンションで土地と建物に抵当権が付いている場合、土地と建物はそれぞれ1つの不動産とカウントされるため、抵当権登録抹消費用は以下の通りとなります。

登録免許税 = 1,000円(土地) + 1,000円(建物) =2,000円です。

マンションによっては土地(敷地権)は1筆とは限りません。複数の敷地の上に建つマンションも多くあるため実際には登記簿の「土地の符号」(マンションの敷地が数筆から構成される場合に、筆ごとに付ける番号)などを確認するか、分からない場合は不動産仲介会社の担当者に相談するようにしましょう。

4-2.司法書士への支払い報酬の相場

2つめの費用は司法書士手数料(司法書士への報酬)です。

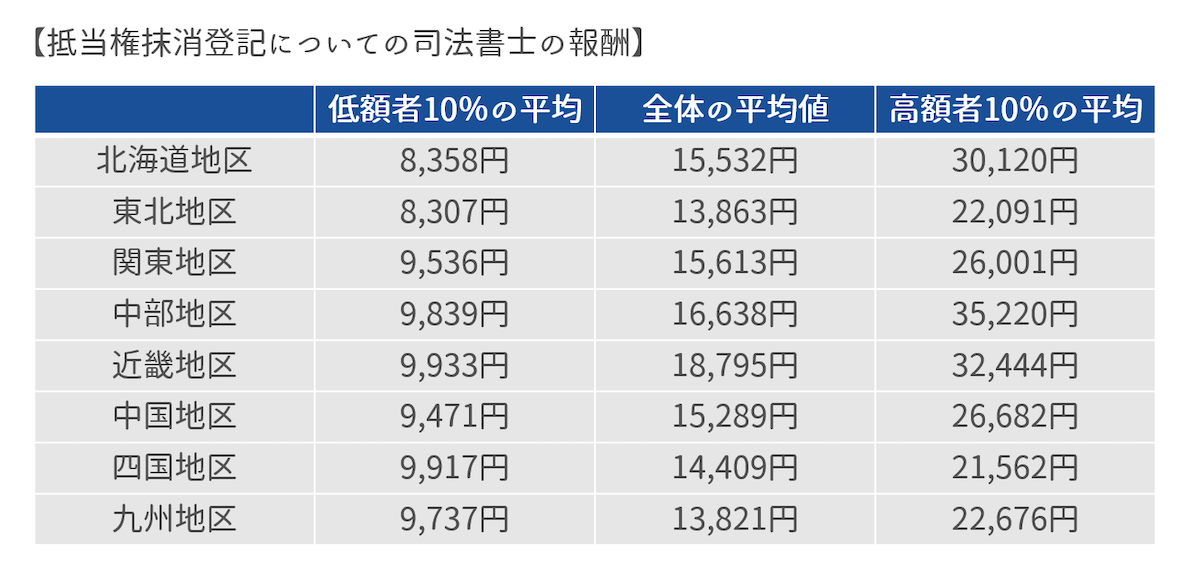

司法書士に、抵当権抹消手続きを代行してもらう場合には、司法書士への報酬が発生します。抵当権抹消手続きにおける司法書士への支払い報酬の相場は1万円強です。

ちなみに、日本司法書士連合会の「報酬アンケート結果(2018年(平成30年))1月実施」によると

抵当権抹消手続きにおける司法書士の報酬相場は下記の通りとなります。

出典:日本司法書士連合会「報酬アンケート結果(2018年(平成30年))1月実施」

地域によって金額が上下するため、マンションのある地域の相場を参考にしてください。

5.抵当権抹消は基本的には司法書士に依頼すべき

抵当権抹消手続きについては、基本的に自分では行わず司法書士に依頼するのがおすすめです。その理由を次に解説するので参考にしてください。

5-1.司法書士に依頼すべき理由

抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するべき理由としては主に下記の点が挙げられます。

- マンション売却の決済日には3つの登記手続きを行う必要がある

- 買い手側が司法書士へ依頼することを希望することが多い

- 費用が2万円前後ですむ

5-1-1.マンション売却の決済日には3つの登記手続きを行う必要がある

マンション売買の決済日には、抵当権の抹消手続きをはじめとした3つの登記手続きを同時進行させなければならないため、手続きは司法書士に依頼した方がよいと言えます。

売り手が行う登記手続きは「抵当権の抹消」手続きだけですが、買い手側では同じ日に「所有権移転」と住宅ローンを借りるための「新たな抵当権の設定」の手続きを行います。

この3つの手続きを滞りなく進めるため、正確に手早く手続きを行うことが求められます。手続き上のミスや遅延が認められないため、素人が行うことは実質的に難しいと言えます。専門の司法書士に依頼するようにしましょう。

5-1-2.買い手側が司法書士へ依頼することを希望することが多い

買い手や買い手に住宅ローンを貸し付ける銀行が、抵当権抹消の手続きについても司法書士が行うことを強く希望することがよくあります。

特に買い手側の銀行は、売り手の抵当権抹消の手続きがミスなく行われることを希望するため、専門家に依頼することを望みます。

物件の売却をスムーズに進めるためにも、司法書士に依頼した方がよいと言えるでしょう。

5-1-3.費用が2万円前後ですむ

司法書士への支払い総額の相場は2万円ほどで、抵当権抹消の手続きが行えるのであれば、決して高い値段とは言えません。

手続きにかかる手間や時間を考えると1~2日の作業はかかってしまうのではないでしょうか。手続きを正確に滞りなく行うために、またマンション売却をスムーズに進めるためにも、無理に自分で手続きをせず、司法書士に依頼することをおすすめします。

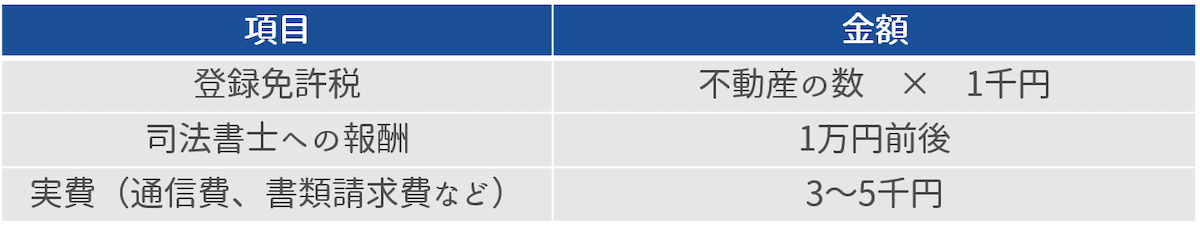

5-2.司法書士に依頼した場合にかかる費用総額

先にも触れましたが、司法書士に抵当権の抹消手続きを依頼する場合の相場は2万円前後です。これは司法書士への報酬と諸費用の合計についての相場です。

具体的には、下記の費用が必要となります。

司法書士に依頼する際には、「登録免許税」と「司法書士手数料」がかかり、加えて事前調査での書類請求費用や通信費などの実費で3~5千円かかります。

このため、合計で2万円程度の費用が発生します。

5-3.司法書士への依頼方法

司法書士への依頼方法については、マンション売買を仲介する不動産会社が紹介してくれるケースがほとんどです。

売り手あるいは買い手の住宅ローンの金融機関から紹介してもらうケースも少なくありません。

自分で探す際には、近くに事務所を構え、相場の2万円前後で依頼できる司法書士をインターネット等で探すようにしましょう。

例えば、下記の全国司法書士会一覧にある各地域の司法書士会のサイトから、司法書士を検索するとよいでしょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.自分で抵当権抹消を行いたい場合の方法

抵当権抹消の手続きについては、基本的に司法書士に依頼することをおすすめします。

しかし、ローンをすでに完済済みの場合など、どうしても自分で手続きを行いたい場合は、メリット・デメリットを踏まえた上で、手続きをされることをおすすめします。手順も合わせて紹介するので参考にしてください。

6-1.自分で手続きを行う際のメリット・デメリット

抵当権の抹消手続きを自分で行う際のメリットは、司法書士に支払う報酬(相場1万円前後)を支払わずにすむことです。

一方デメリットは、手続きには銀行から受け取る必要書類以外にも追加でそろえなければならない書類があったり、それなりの法律知識が必要であったりすることです。

追加でそろえなければならない書類とは、住民票や印鑑証明書などです。平日にそうした書類を役所まで取りに行く手間がかかります。

また、手続きに必要な登記申請書を自分で記入する際には、登記事項証明書(登記簿謄本)などで確認して記入する箇所もあり、法律に慣れていないと内容を理解するのが難しいといった面もあります。

以上をふまえて自分で行うかどうか判断しましょう。

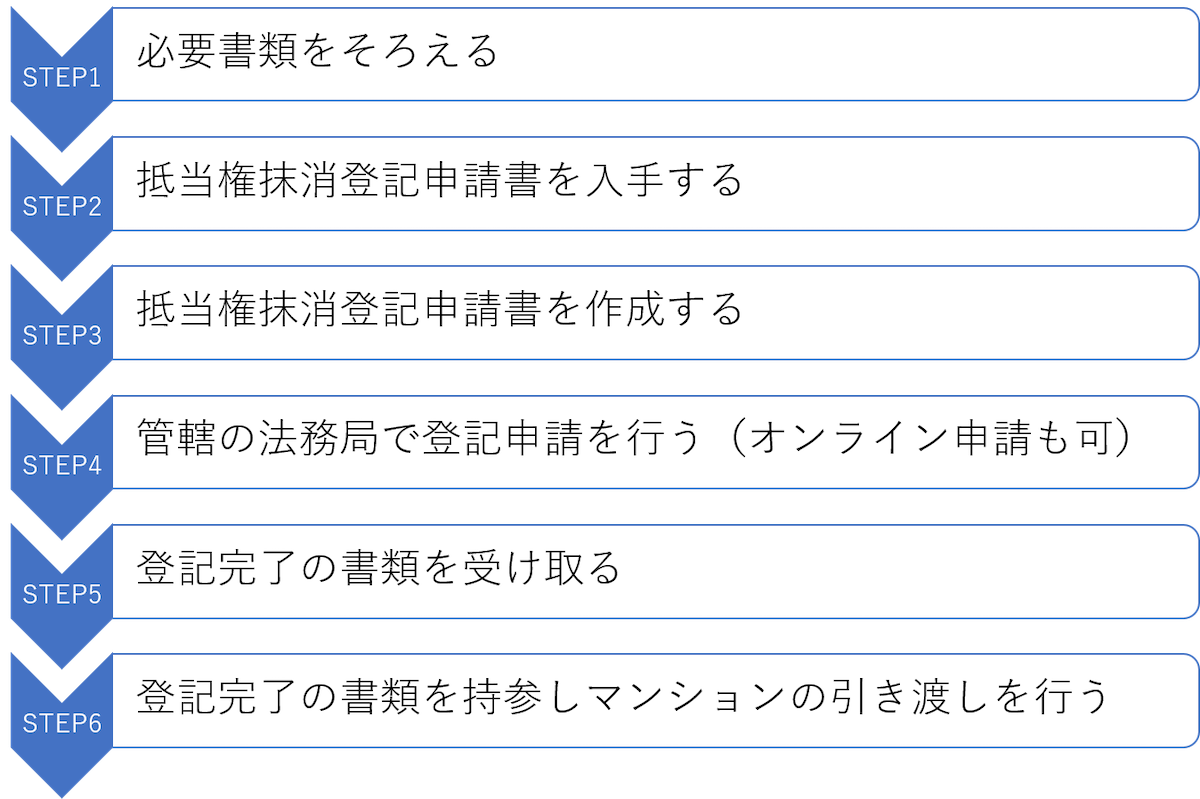

6-2.手続きの流れ

抵当権の抹消手続きを自分で行う際の手続きの流れは以下の通りです。

詳しく見てみましょう。

6-2-1.必要書類をそろえる

金融機関から送られてくる書類のほか、自分で、住民票、印鑑証明書などを揃える必要があります。必要書類については、次の「6-3. 自分で用意する書類」を参照してください。

6-2-2.抵当権抹消登記申請書を入手する

必要書類の1つでもありますが、抵当権抹消登記申請書を入手しましょう。これは管轄の法務局の窓口で入手するか、法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。

6-2-3.抵当権抹消登記申請書を作成

抵当権抹消登記申請書について、記載例や登記事項証明書(登記簿謄本)などを確認しながら、作成しましょう。

記載例は、上記、法務局「抵当権抹消登記申請書」ダウンロードページから見ることができます。

6-2-4.管轄の法務局で登記申請を行う

抵当権抹消登記申請書の作成が完了したら、管轄の法務局に必要書類と申請書を持参し、申請手続きを行いましょう。なお、ICカードリーダーがあるなど特定の環境が整っていれば、オンラインでの申請も可能です。

6-2-5.登記完了の書類を受け取る

抵当権抹消登記の申請手続き後、書類内容などに問題がなければ、後日登記完了の書類が届きます。マンション決済日(引き渡し日)に必要となるため、なくさないように大切に保管しましょう。

6-2-6.登記完了の書類を持参しマンションの引き渡しを行う

マンション売買の決済日(引き渡し日)に、抵当権抹消の登記完了について買い手と不動産会社に報告をします。抵当権抹消手続きが無事に完了したことを証明するために、登録完了の書類を忘れずに持参しましょう。

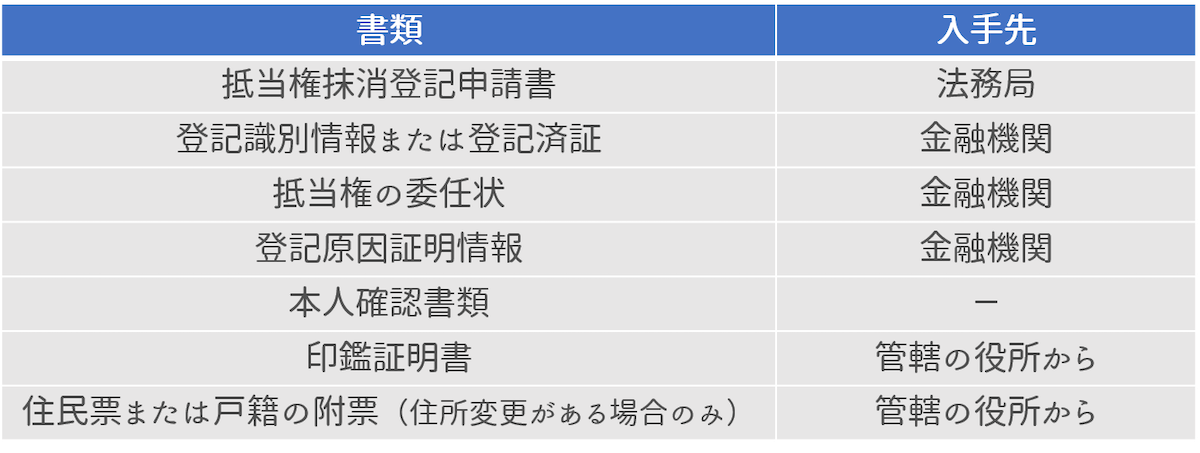

6-3.自分で用意する書類

抵当権抹消手続きを自分で行う場合に必要となる書類は下記の通りです。

金融機関から入手する書類については、住宅ローン完済後に金融機関から送付されるため、こちらから請求する必要はありません。金融機関から送付されてきたら、手続きが終わるまでなくさないように気を付けて保管しましょう。

抵当権抹消登記申請書は、近くの登記所(管轄の法務局、支局、出張所)で入手するか、ホームページからダウンロードするようにしましょう。

印鑑証明書や住民票などについては、住民登録がある市区町村の窓口で請求します。請求時には印鑑登録証や本人確認証が必要となります。マイナンバーカードがある場合は、コンビニでも交付を受けることが可能です。

7.まとめ

抵当権の抹消とは、金融機関が設定した抵当権について登記簿から抹消することで、マンション売却前に必要な手続きであることを紹介しました。

抵当権抹消の手続きは、下記の理由などから、司法書士に依頼することをおすすめします。

- 「抵当権抹消」「所有権移転」「新たな抵当権の設定」の3つの手続きを同時に進める必要がある

- 買い手と買い手に住宅ローンを貸し出す銀行が、司法書士に依頼することを望むケースが多い

司法書士に手続きを依頼する際にかかる合計費用の相場は2万円程度で内訳は下記の通りです。

抵当権抹消の手続きは、自分で行うことも可能なため、メリット・デメリットを踏まえて手続きを行うようにしてください。

【抵当権抹消手続きを自分で行う場合のメリット・デメリット】

- メリット:司法書士への報酬を支払わなくてよい

- デメリット:抵当権抹消登記申請書を自分で作成しなければならない。法律に慣れていないと難解。

以上の内容を、ぜひマンションの売却をスムーズに進めるために役立ててください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。