「不動産登記って何をするものなの?」

「不動産登記ってどうすればいいの?」

不動産登記とは、簡単に言うと、家や土地などの不動産が自分のものであることを、国が管理する帳簿に記載してもらう手続きのことです。

土地や建物の不動産が誰のものなのか、どこまでが誰のものなのかを、国は管理してくれています。

管理する帳簿のことを「登記簿」といいます。

この登記簿に「どこにある土地・建物か」「どんな大きさか」「どんな建物か」「誰のものか」が記載され、管理されることで、不動産の所有者がはっきりするのです。

もし、あなたが土地や建物を買っても、登記簿に所有者として記載されていなければ、あなたのものであるということは証明できません。

例えばあなたが購入した不動産を、売主がもう一人の買主に二重に売却したとします。

あなたが登記簿に自分のものであると登記する前に、もう一人の買主が自分のものだと登記してしまえば、いくらお金を支払っていても不動産はあなたのものとは認められないのです。

登記簿は、その土地や建物が誰のものであるかを国が保障してくれるため、あなたの財産を守るためにとても大切なものなのです。

不動産登記をきちんとするには、正しい手続きを行う必要があります。

手続きには様々な書類や、登録料が必要です。

また、不動産登記は不動産を新しく手に入れた時だけでなく、苗字が変わったり、住所変更があったときにも手続きを行わなくてはなりません。

不動産登記について知識がないまま進めてしまうと、必要な手続きや書類が欠けてしまい、きちんと登記ができなかったり、行わなくてはならない手続きができないままになってしまいます。

最悪の場合は、あなたのものであった不動産が、他の人のものとされてしまうこともあるのです。

そこでこの記事では不動産登記について詳しく紹介します。

- 不動産登記とは

- 不動産登記が必要になる6つのケース

- 不動産登記の期限

- 不動産登記を行う費用

- 不動産登記を行う方法

- 不動産登記に必要な書類

不動産登記について正しく知ることで、間違いなくスムーズに必要な手続きを行い、しっかりと不動産登記を行うことができるでしょう。

間違いなく不動産登記を行うことで、大切なあなたの財産を守ることにもつながります。

この記事があなたの不動産登記の手助けになれば幸いです。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.不動産登記とは

不動産登記とは、そもそもどんなものなのでしょうか?

結論から言うと、不動産登記とは、不動産の持ち主や場所、大きさなど不動産に関する権利関係の情報を公的な帳簿に記載することです。

土地と建物の登記簿はそれぞれ別で管理されています。

不動産登記に記載される内容など、不動産登記についてより詳しく紹介していきましょう。

1-1.不動産登記は土地や建物の持ち主を明らかにするもの

不動産登記とは、土地や建物の持ち主を明らかにして、公的な帳簿に記載しておくことです。

- 不動産の持ち主

- 不動産がどこにあるのか

- 不動産の広さ

- 不動産の抵当権はどうなっているのか

などがわかるように記載されます。

これらの情報が記載された公的な帳簿を「登記簿」といいます。

もともとは紙で管理されていましたが、現在では電子化されています。

登記簿に情報を載せること、書き換えることを「登記」といいます。

法務局に土地や建物についてきちんと申請し、登記しておくことで、不動産の権利を公的に認めてもらうことができるのです。

1-2.土地と建物の登記は別々に行う

不動産登記では、土地と建物の登記はそれぞれ別で行います。

土地は地番、建物は建物番号で管理されており、それぞれ別の登記簿を作成します。

一戸建ての場合は、2種類の登記簿を申請する必要があることを覚えておきましょう。

マンションの場合は、自分が所有する一室分の登記を行います。

マンションの土地については、所有者はマンションを所有する人全員で権利を分ける形になります。

そのため、マンションで敷地権がある場合には、部屋の登記簿に例外として敷地権について記載されることがあります。

部屋の登記簿に敷地権が記載されますので、土地の登記簿は作らず、建物の登記のみを行いましょう。

1-3.登記簿に記載される内容

登記簿には大きく分けて

- 表題部

- 権利部

の2つがあります。

表題部には、不動産がある場所や、大きさ、建物の種類、所有者について記載されます。

どんな不動産なのかがわかるのが表題部です。

権利部は、不動産の権利について書いてあります。

所有者の名前、住所、いつ不動産を取得したのかということや、抵当権などについても記載されています。

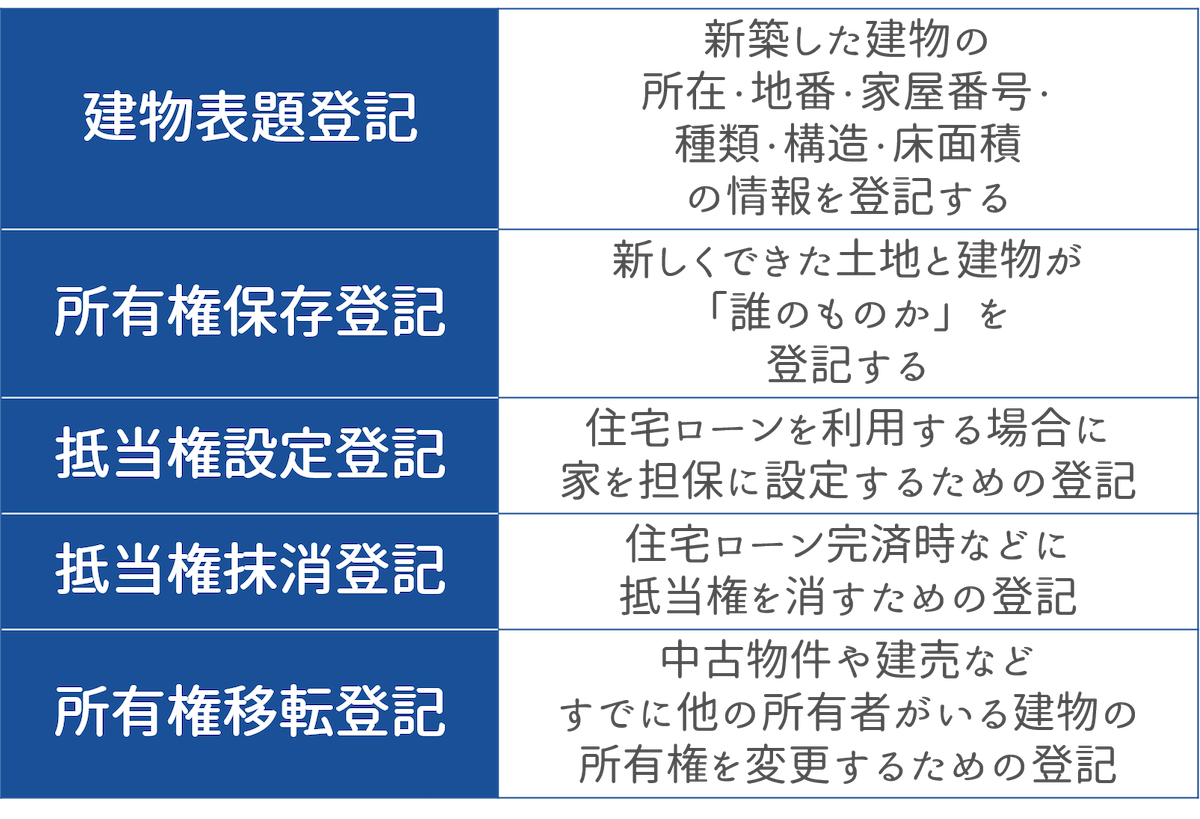

1-4.登記の種類

不動産登記は、登記する内容によって多くの種類があります。

登記と言うと、不動産を買ったり、売ったりしたときに必要になるイメージがあるかもしれません。

しかし登記とは「登記簿に情報を書き加えたり、消したりすること」です。

例えば所有者の住所を書き換えたり、名前を書き換えたりすることもすべて登記になります。

そのため、登記の種類は多岐にわたるのです。

さまざまな登記があり、それぞれ費用や必要書類が異なります。

どんな時に登記が必要になるのかは「2.不動産登記が必要になる6つのケース」で詳しく紹介します。

1-5.登記簿の内容は誰でも閲覧可能

登記簿に記載されている内容は、法務局や登記所、ネットなどで公開されており、第三者も閲覧することが可能です。

また、第三者であっても登記内容が記載された「登記事項証明書」を入手することもできます。

第三者が見ることができるというと抵抗を感じる方もいるかもしれません。

しかし、誰でも閲覧し、確認できる状態にすることで、不動産取引の安全性が高まります。

例えば、自分のものではない土地を自分のものだと偽って売却する詐欺を持ちかけられた場合、登記簿を確認すれば本当の持ち主を調べることで、被害を防ぐことができるのです。

とても大切なものですから、不動産を手に入れた場合はきちんと登記を行いましょう。

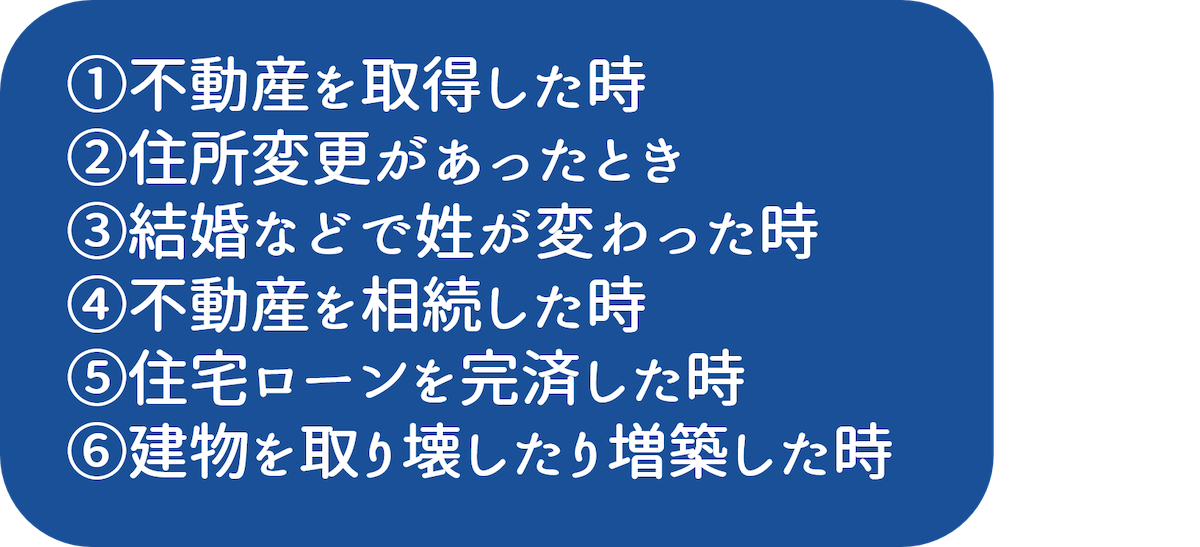

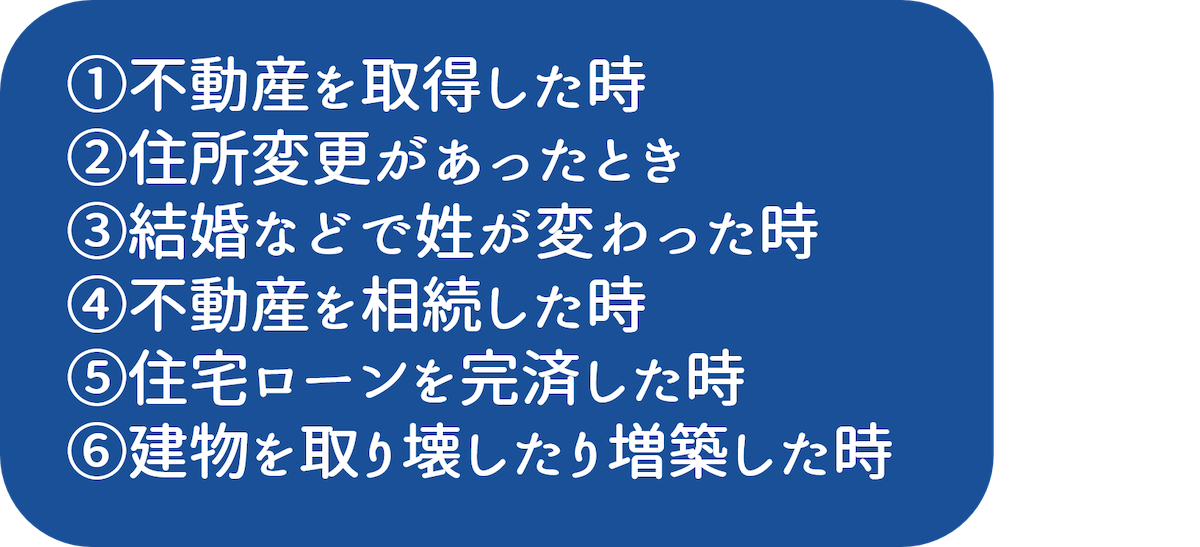

2.不動産登記が必要になる6つのケース

不動産登記が必要なのは、不動産を取得した時だけではありません。

不動産登記では、不動産の正しい情報を正確に記載する必要があるため、取得した後不動産について変更があった場合は、登記内容を変更するための登記が必要となるのです。

不動産登記が必要になるのは、次の6つのケースです。

それぞれのケースについて詳しく紹介していきます。

2-1.不動産を取得した時

不動産を購入した時は、必ず登記を行って所有者を自分に変更する必要があります。

登記を行わなければ、不動産の所有者は前の所有者のままになってしまうのです。

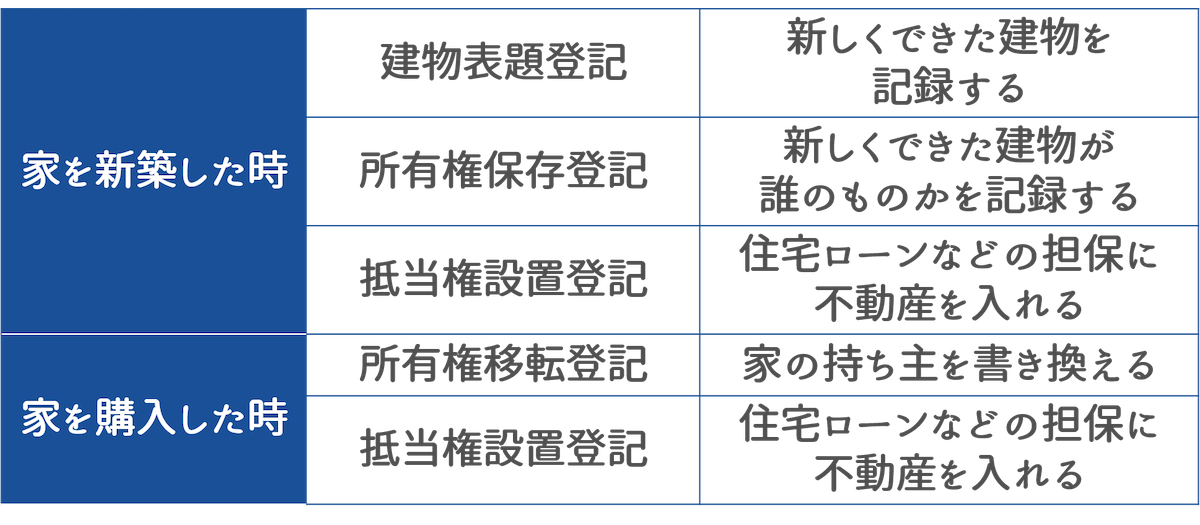

不動産を取得した時には、状況に応じてそれぞれ以下のような登記を行います。

家を新築した時は、まず新しく建てた建物を「建物表題登記」で登録し、次にその建物が誰のものかを「所有権保存登記」で登録します。

「建物表題登記」は完成から1ヶ月以内に行わなくてはいけません。

マンションや中古物件など、すでに登記されている不動産を購入した時に行うのは「所有権移転登記」です。

2-2.住所変更があった時

所有者の住所が変わった時は、登記簿に記載されている所有者の住所も変更しなくてはいけません。

例えば複数の家やマンションなどの不動産を所有している人が引っ越しをした場合、所有する不動産すべての登記簿の所有者の住所を、引っ越し後のものに変更する必要があるのです。

なぜ住所変更が必要なのかと言えば、住民票や印鑑証明の住所と、登記簿上に記録されている所有者の住所が一致しなければ、所有者として認められないからです。

例えば渋谷区に住んでいたAさんが引っ越しをして、豊島区に住み始めたとします。

Aさんが所有している土地には、渋谷区在住のAさんのものと登記されています。

この状態で現在豊島区に住んでいるAさんが土地を売ろうとしても、売ることはできません。

なぜなら登記簿では、渋谷区に住むAさんと豊島区に住むAさんは別人として扱われるからです。

土地を売却するには、渋谷区に住むAさんと豊島区に住むAさんは同一人物であり、現在は豊島区に住んでいることを証明しないといけないのです。

これを証明できるのが、住所変更登記です。

住所変更登記を行わないまま、複数回引っ越してしまうと、登記簿に記載されている所有者が自分であることを証明することが難しくなります。

2-3.結婚などで姓が変わった時

結婚などで所有者の姓が変わった時も、登記の変更手続きが必要です。

住所変更と同じく、姓が変わったことを登記しておかなければ、不動産の所有者が自分であることを証明できないからです。

「氏名の変更登記」を行いましょう。

2-4.不動産を相続した時

不動産を相続で取得した時も、登記を行わなくてはなりません。

相続で不動産を取得した場合は「所有権移転登記」を行い、所有者を変更します。

相続で不動産を受け継いだ場合、所有権移転登記を行わないケースが多発していました。

そのため、2024年には相続で受け継いだ不動産の登記が義務化されます。

正当な理由なく登記を怠った場合は10万円の過料もありますから、必ず登記を行うようにしましょう。

2-5.住宅ローンを完済した時

住宅ローンを完済した時は、抵当権抹消登記を行い、抵当権を外す登記が必要です。

住宅ローンを完済しても、銀行は抵当権を外す手続きを行ってくれません。

完済後に、所有者が自分で手続きを行わなくてはいけません。

住宅ローンを完済すると、金融機関から完済の証明書などが送られてきます。

その書類を使って抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記を行わなくても、住宅ローンを完済していれば抵当権を行使されることはありません。

しかし抵当権がついたままだと、売却ができない、不動産を担保に融資を受けられないなどの不都合が発生します。

抵当権抹消登記には期限はありませんが、時間がたつと必要な書類の発行に時間がかかることもあります。

住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権抹消登記を行いましょう。

2-6.建物を取り壊したり増築した時

建物を取り壊した時や、増築した時にも登記を行います。

登記が必要になるのは

- 増築や減築で床面積が変更になった

- 屋根の吹き替えなどで構造が変更になった

- 店舗から住宅へ用途変更した

など建物についての変更があった場合です。

変更があれば必ず登記を行っておきましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.不動産登記の期限

不動産登記で登記の期限が定められているのは、現状では新築した建物の「建物表題登記」です。

新しく建物を建てた場合、完成から1ヶ月以内に表題登記を行い、所有者が誰であるのかという「所有権保存登記」を行います。

1ヶ月の期限を過ぎても登記は出来ますが、10万円の過料を支払わなくてはならなくなります。

また不動産を相続で取得した場合は2024年から、住所変更があった場合は2026年からなど登録が義務化され、期限内に登記を行わなければ10万円の過料を支払わなくてはならなくなります。

それ以外の登記に関しては、いつまでに登記しなくてはいけないという期限はありません。

しかし、不動産の登記は、不動産の所有者が誰かを示すためにとても大切なものです。

登記は厳格に管理されており、住所や名前が違えば、自分の不動産であることを認められず、売却などはできなくなってしまいます。

自分の権利を守るためにも、登記を行う必要があるケースに当てはまる場合は、早めに登記を行いましょう。

4.不動産登記を行う費用

不動産登記を行うには費用が必要です。

不動産登記にかかる費用は主に

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

- 土地家屋調査士への報酬

の3つがあります。

それぞれについて詳しく紹介します。

4-1.登録免許税

登録免許税とは、不動産登記にかかる税金です。

登記の種類によって税額が異なります。

登録免許税の税率が定められているのは

- 所有権保存登記

- 所有権移転登記

- 抵当権設定登記

の3つです。

その他、氏名変更や住所変更、抵当権抹消など登記簿に記載されている内容を変更する登記は、変更一件につき1,000円の登録免許税がかかります。

新築時の建物表題登記は登録免許税がかかりません。

登録免許税の税率は以下の通りです。

ここで注意したいのが、税率をかけるのは評価額であるということです。

評価額とは不動産の固定資産税を算出する時に使われる固定資産税評価額のことです。

これは不動産がある市町村が査定して決定します。

固定資産税評価額は、既に決まっている場合は前年度の課税明細書を確認すればわかります。

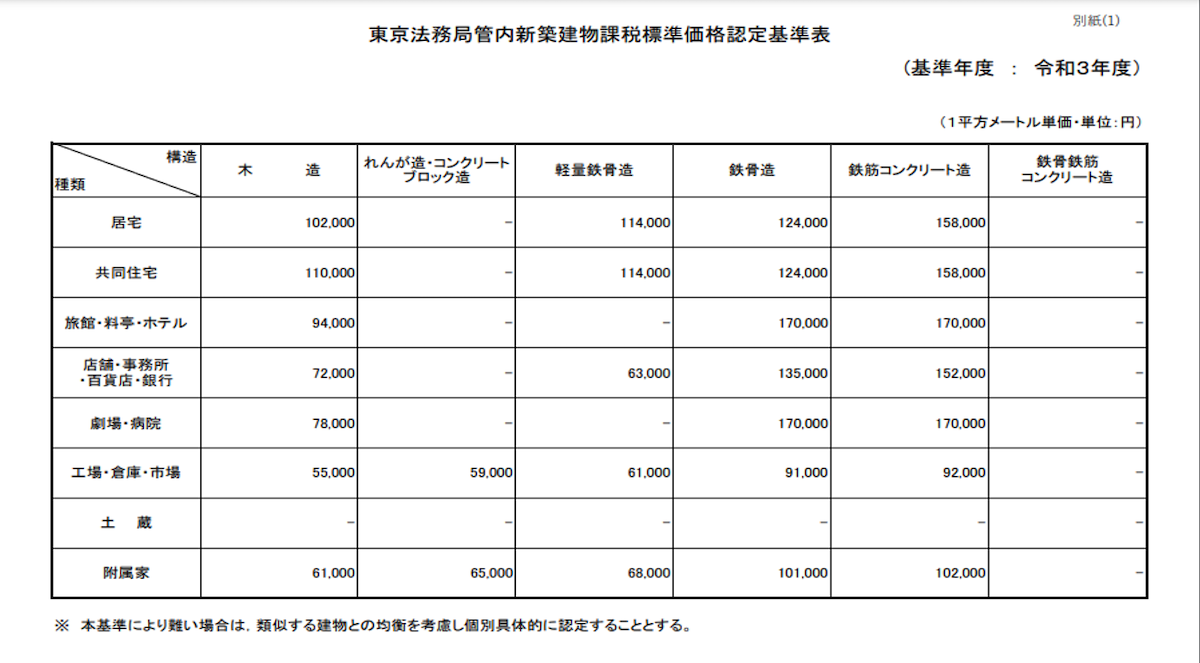

新築時に所有権保存登記を行う場合は、まだ固定資産税評価額は決まっていません。

その場合は、各都道府県が年度ごとに決める「基準」によって決まります。

例えば令和3年度の東京都の基準は以下の通りです。

基準額に建物の場合は延べ床面積を掛けて価値を算出します。

基準額は都道府県と年度によって異なりますから、あらかじめ不動産がある都道府県の法務局で基準額を調べて計算しましょう。

例えば東京都の木造一戸建て90平米の場合、新築時の価値は

10万2,000円(基準額)×90(延べ床面積)=918万円

となります。

この額を元に所有権保存登記の登録免許税を計算すると、

918万円×0.4%=36,720円

となります。

4-2.司法書士への報酬

司法書士への報酬は、登記を司法書士へ依頼して行った場合に発生します。

司法書士への報酬額は、依頼した登記の内容ごとにそれぞれの司法書士事務所が設定しています。

そのため、地域や司法書士事務所によって報酬額は異なります。

司法書士への報酬の相場は以下の通りです。

場合によっては報酬とは別に、交通費や書類の作成費用などの実費が別途必要になります。

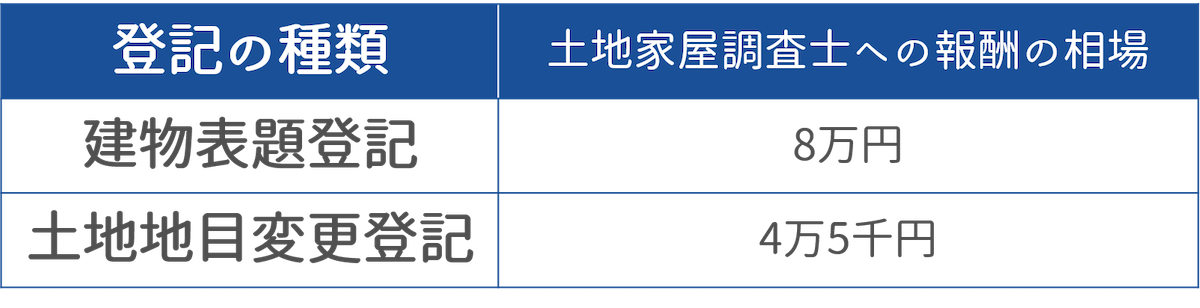

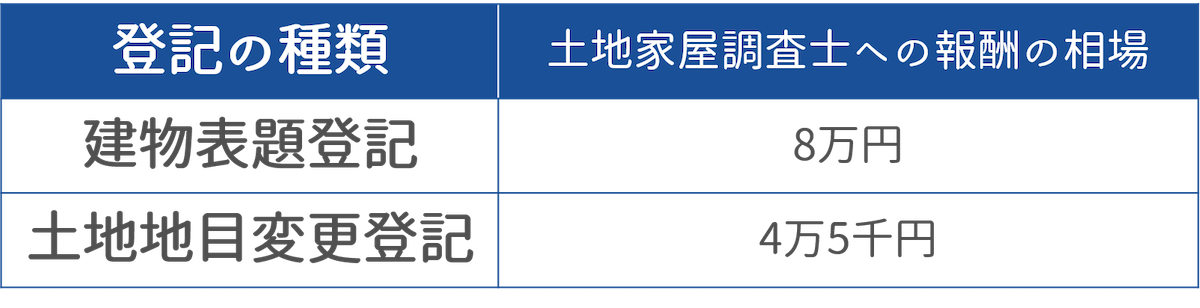

4-3.土地家屋調査士への報酬

土地家屋調査士は、表示のために不動産の調査を行ったり、測量や申請のための書類の作成、図面の作成を行います。

新築の物件の表示を行ったり、改築・減築などを行った場合の表示登記を行う場合は土地家屋調査士にお願いします。

土地家屋調査士の報酬も事務所によって異なりますが、相場は以下の通りです。

土地家屋調査士も司法書士と同様、場合によっては交通費などの実費が別途必要です。

5.不動産登記を行う方法は2つ

不動産登記を行う場合、

- 司法書士に依頼して不動産登記を行う

- 自分で不動産登記を行う

の2つの方法があります。

不動産登記は、登記所に自分で行き、必要な書類を提出すれば自分で行うことも可能です。

しかし、自分で行うにはデメリットもあります。

それぞれの方法について詳しく紹介します。

5-1.司法書士に依頼する

不動産登記は司法書士に依頼して行う場合が多いものです。

司法書士は専門的な法律の知識を元に、登記や供託などの法律事務を行う資格です。

そのため、必要な書類や手続きに精通しており、安心して登記を任せることができます。

ただし、司法書士に依頼した場合は報酬が必要になります。

5-2.自分で不動産登記を行う

不動産登記は自分で手続きを行うことも可能です。

必要書類を用意し、登記所に提出することができれば登記ができます。

その場合の費用は、登録免許税と必要書類などを申請する実費のみです。

例えば住所変更登記を行うなら、登録免許税1,000円と住民票を出すのにかかる約300円の合計1,300円で済みます。

ただし、物件を購入する不動産会社や借入する金融機関によっては、トラブル防止のために必ず司法書士をつけて登記を行って欲しいと求められる場合もあります。

以下のようなケースは比較的自分でも登記を行いやすいので挑戦してみてもいいでしょう。

- 住所変更登記

- 氏名変更登記

- 抵当権抹消登記

5-3.不動産登記は司法書士に任せるのが安心

不動産登記は自分でもできるものですが、物件を購入した時や新築時の登記は司法書士に任せるのがおすすめです。

司法書士の報酬は次の表を参考にしてください。

例えば売買時の所有権移転登記には、4万5千円から6万5千円がかかります。

この金額をみると、できれば支払わずに自分で手続きをしたいと思うかもしれません。

しかし、司法書士はただ書類を作成するだけでなく、売主が本物の売り主か、取引に違法なところはないかなど法律のプロとしてチェックを行っています。

そのため、取引に対する安全性が高まるのです。

自分で登記を行う場合、相手について見極めることができず、偽の取引を持ちかけられてしまう可能性もあります。

例えば2017年に起きた「積水ハウス地面師詐欺事件」では、大手不動産会社である積水ハウスが偽の所有者に騙されて売買契約を結んでしまい、55億円もの大金をだまし取られてしまっています。

ここまで大掛かりな詐欺事件とはいかないものの、取引がきちんと法律に基づいて正しく行われているかを見極めるには、司法書士といったプロの力を借りる必要があるのです。

また書類に不備がある場合、不動産登記ができない場合もあります。

特に抵当権設定登記は、登記ができないと融資が遅れる可能性があり、不動産購入ができなくなることもあるのです。

そのため、抵当権設定登記は金融機関が自分で登記を行うことを認めない場合がほとんどです。

融資を受ける人が同じ司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、どうしても自分で行いたい場合は金融機関の了承を得る必要があります。

不動産売買は、大きなお金が動くものです。

安全性や確実性はとても重要になります。

なるべく不動産登記は司法書士にお願いし、お任せするようにしましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

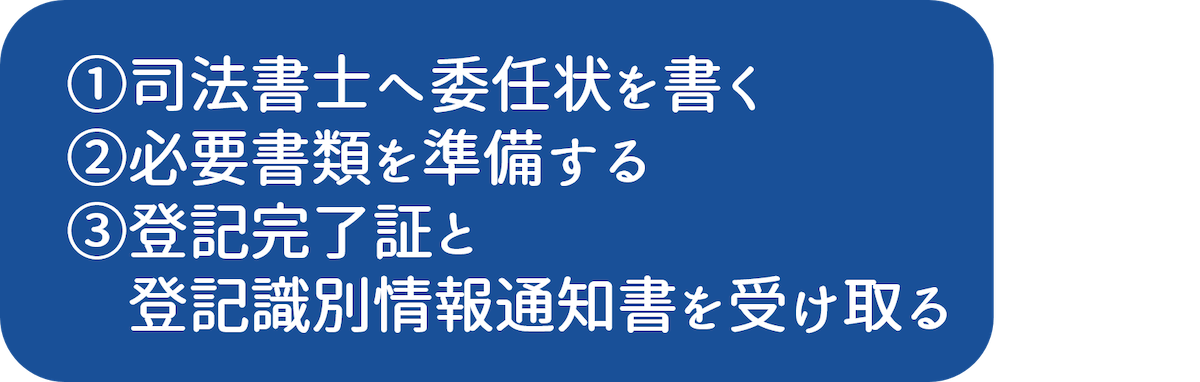

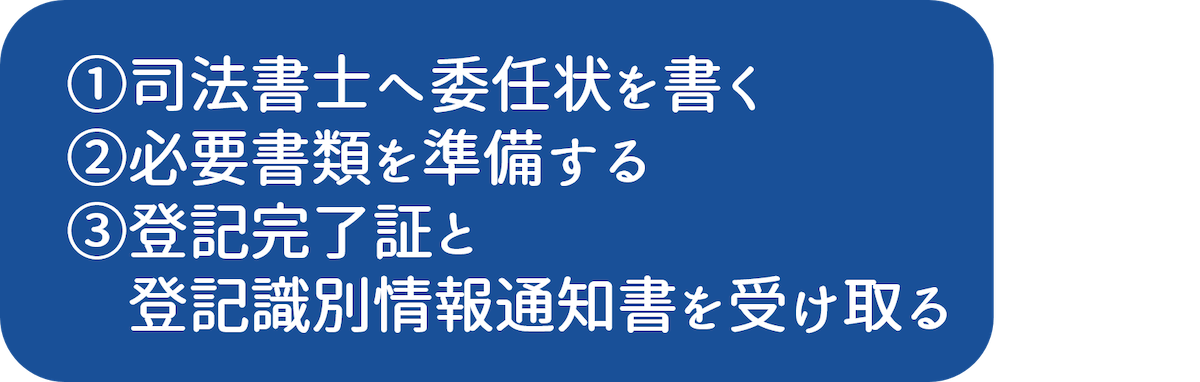

6.司法書士に依頼した時の流れ

司法書士に依頼して登記を行う場合は以下のような流れで登記を行います。

それぞれについて詳しくみていきましょう。

6-1.司法書士へ委任状を書く

司法書士に登記を依頼する場合、まずは司法書士に登記を一任する委任状を書きます。

これで司法書士がその人の代理として登記所などでの手続きを行うことが出来るようになります。

委任状の書面は司法書士が作成してくれるので、所有者は署名・捺印を行うだけで大丈夫です。

6-2.必要書類を準備する

登記に必要な書類の中には、印鑑証明書など所有者しか手に入れることができない書類もあります。

必要な書類は司法書士が教えてくれるので、役所などに足を運び必要な書類を準備しましょう。

必要書類は登記の内容によっても異なります。

不動産会社に用意してもらうもの、新築の場合は建築会社に用意してもらうもの、金融機関から送付されるものなど入手方法も異なりますから、間違えないようにしましょう。

入手方法についても、司法書士に依頼した場合は司法書士が教えてくれます。

準備できた書類は司法書士に渡します。

書類が揃えば、司法書士が登録所に提出して登記手続きを行ってくれます。

6-3.登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知書を登記所が作成します。

申請書類を提出して登記が完了するまでは、登記所によっても異なりますが、おおむね1週間から2週間ほどです。

作成された登記完了証と登記識別情報通知書は司法書士が後日登記所で受け取ってきてくれます。

司法書士から書類を受け取り、確認したら登記は終了です。

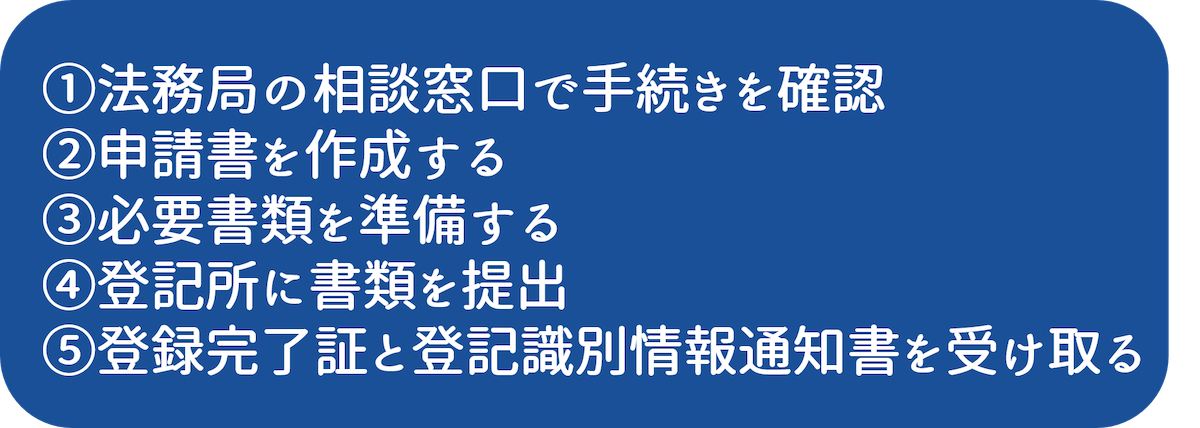

7.自分で不動産登記を行う時の流れ

不動産登記は司法書士に依頼せず、自分で行うことも可能です。

自分で不動産登記を行う場合の流れは以下の通りです。

自分で登記を行うには、司法書士に依頼するよりも様々な手続きを行う必要があります。

手続きに不備があると登記がきちんと行えませんから、漏れなく行えるよう確認しておきましょう。

7-1.法務局の相談窓口で手続きを確認

自分で登記を行う場合は、申請書の作成や必要書類の準備など、様々な手続きが必要となります。

まずは法務局の登記所に設置されている相談窓口に行き、自分が行う登記にどのような手続きが必要なのかを確認しておきましょう。

登記所の窓口では、登記に必要な書類や書類の作成方法などを教えてもらえます。

相談は電話でも受付可能です。

まずは不動産を管轄する法務局に問い合わせてみましょう。

自分がどの法務局に問い合わせればいいのかは、「法務局 管轄のご案内」で調べることができます。

あらかじめインターネットで情報を得たい場合は「法務局 不動産登記申請手続」に手続き方法などが詳しく紹介されていますから、こちらも確認してみましょう。

7-2.申請書を作成する

登記を行うには、登記のための申請書を作成して提出しなくてはいけません。

申請書は登記所で貰える他、法務局のサイトでダウンロードも可能です。

記入は手書きまたはパソコン上で入力して作成もできます。

ダウンロード、および申請書の記入例は法務局「不動産登記の申請書様式について」を確認してください。

7-3.必要書類を準備する

印鑑証明書など、登記に必要な書類を準備します。

必要書類は登記の内容によって異なりますから、あらかじめ相談窓口で確認しておき、抜けがないようにしましょう。

書類は地方自治体の窓口で交付されるもの、不動産会社から貰うもの、建築会社から貰うものなどがあります。

それぞれの入手方法も合わせて確認しておきましょう。

7-4.登記所に提出

必要な書類が揃ったら、法務局の登記所に書類を提出し、登記を申請します。

提出は窓口に足を運んで直接提出する他、郵送、オンライン申請も可能です。

郵送の場合は封筒に「不動産登記申請書在中」と記入した上、書留郵便で送ります。

オンライン申請は法務局の「登記・供託オンライン申請」から行いましょう。

7-5.登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

提出書類に問題がなければ、法務局が登記完了証と登記識別情報通知書を発行します。

発行された登記完了証と登記識別情報通知書を受け取れば登記は完了です。

受け取り方法は窓口で受け取るほか、郵送で受け取ることも可能です。

郵送での受け取りを希望する場合は、本人限定受取郵便を利用します。

郵送料として「書留料金+150円」の郵券が必要です。

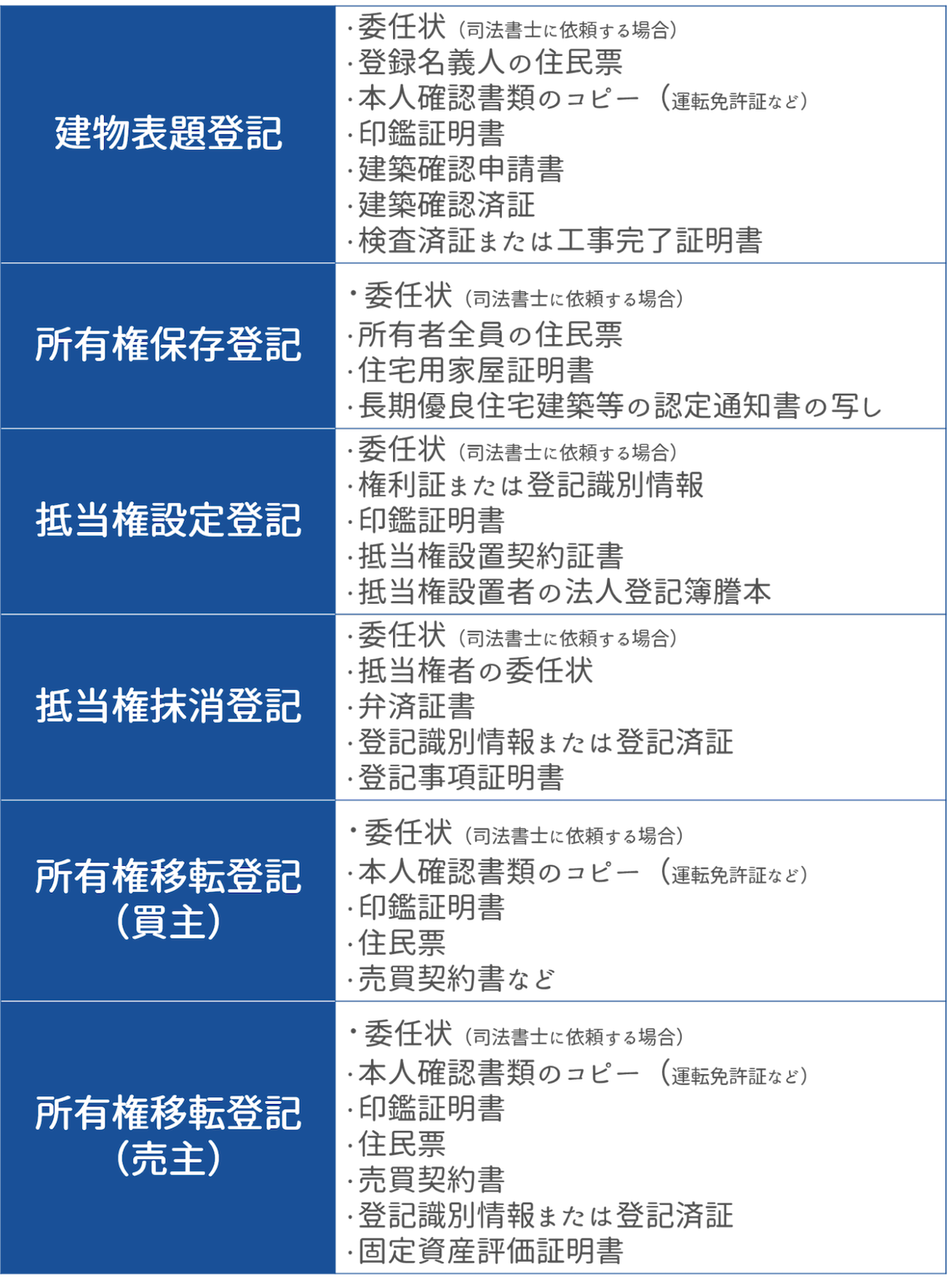

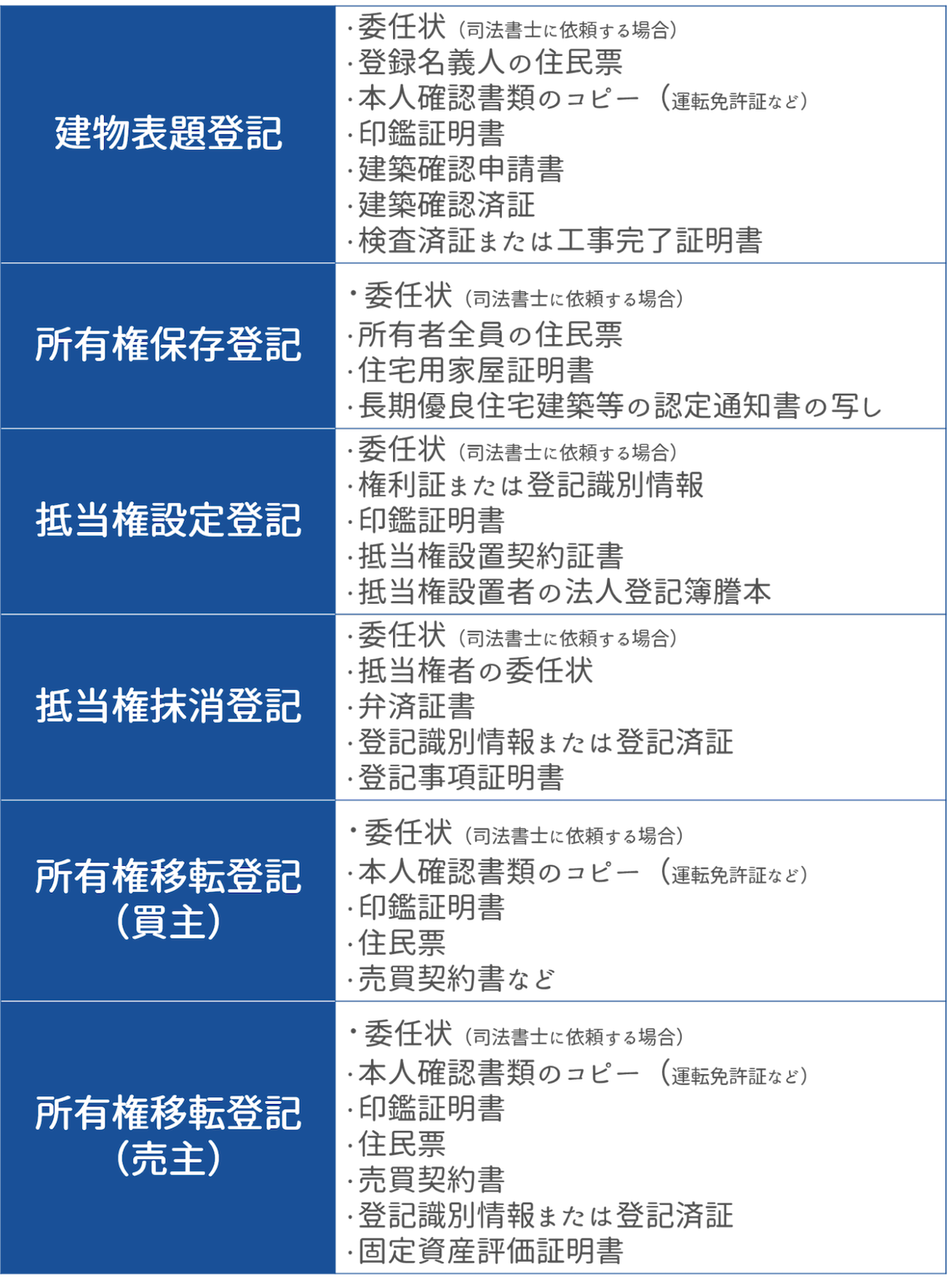

8.不動産登記に必要な書類一覧

不動産登記には、それぞれ必要な書類があります。

登記内容によって必要となる書類が異なり、抜けがあると登記ができませんから、必要書類を必ず事前に準備しておきましょう。

登記に必要な書類は以下の通りです。

必要書類については、司法書士に依頼した場合は司法書士から準備するものが伝えられます。

自分で登記を行う場合は、登記所の相談窓口で事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。

9.まとめ

不動産の登記について紹介しました。

最後に不動産登記についてまとめておきます。

◎不動産登記とは不動産の持ち主や場所、大きさなど不動産に関する権利関係の情報を公的な帳簿に記載すること

◎不動産登記は土地と建物の登記は別で行う

◎登記の種類

◎登記簿の内容は誰でも閲覧可能

◎不動産登記が必要になるのは以下の6つのケース

◎不動産登記を行う費用

司法書士への報酬の相場は以下の通りです。

土地家屋調査士への報酬の相場は以下の通りです。

◎司法書士に登記を依頼する時の流れ

◎不動産登記に必要な書類

不動産登記に必要な書類は、登記内容によって異なります。

必要な書類は以下の通りです。

不動産登記は、所有者の権利を守るためにとても大切なものです。新築時の「表題登記」以外には期限が設けられていませんが、登記をしないままでは所有者の権利を守ることができません。

登記が必要になったときは、必ず早めに手続きを行うようにしましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。