物件状況等報告書とは売却する不動産の現在の状態について説明するもので、売主が作成する必要がある書類です。

特徴として、物件の不備も記載することが挙げられます。

- 雨漏りや給・排水管の老朽化といった、不動産を内覧しただけではすぐにはわからない情報

などを買主と共有できるのが物件状況等報告書です。

作成は義務ではありませんが、物件状況等報告書を渡しておくことで、後々「こんな不具合、聞いてない」と言われてトラブルになることを予防できます。

このように、物件状況等報告書は売主と買主の情報共有量を充実させ、売主をトラブルから守ってくれます。しかし、記載項目や注意点を把握して作成しなければ、思ったような効果が得られないばかりか、トラブルの原因にもなりかねません。

作成する前に「物件状況等報告書がどのようなもので、どういうポイントを押さえれば効果的に活用することができるのか」を詳しく把握することが大切です。

そこでこの記事では、次の内容を解説します。

- 物件状況等報告書とは

- 物件状況等報告書の見本

- 物件状況等報告書の作成方法

- 物件状況等報告書を作成するときのポイント

- トラブルを避けるための物件状況等報告書作成の注意点

上記の内容を確認することで、物件状況等報告書の作成方法や書いておかなければならない内容、トラブルを確実に回避するための作成上のコツなどがわかるようになります。

法律の改正に伴って売主の負う責任が重くなった近年、トラブル予防のための自衛策を取ることがますます重要になっています。だからこそ、物件状況等報告書を上手に活用できるようになりましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.物件状況等報告書とは

冒頭でも述べたとおり、物件状況等報告書とは売却する物件の現在の状態を説明する書類です。

物件報告書や告知書、物件概要書などと呼ばれることもあります。

物件状況等報告書は売主が作成するもので、主な記載項目は

- 給・排水管、基礎、バルコニーなどの老朽化の現状

- 土地の境界確定の状況

- 地域の申し合わせ事項や騒音などの近隣の状況

- マンションの場合、管理費の滞納状況などの管理組合に関する事柄

などです。

以下では、具体的な記載内容や作成目的などについて、物件状況等報告書の見本を見ながら確認していきましょう。

1-1.物件状況等報告書の見本

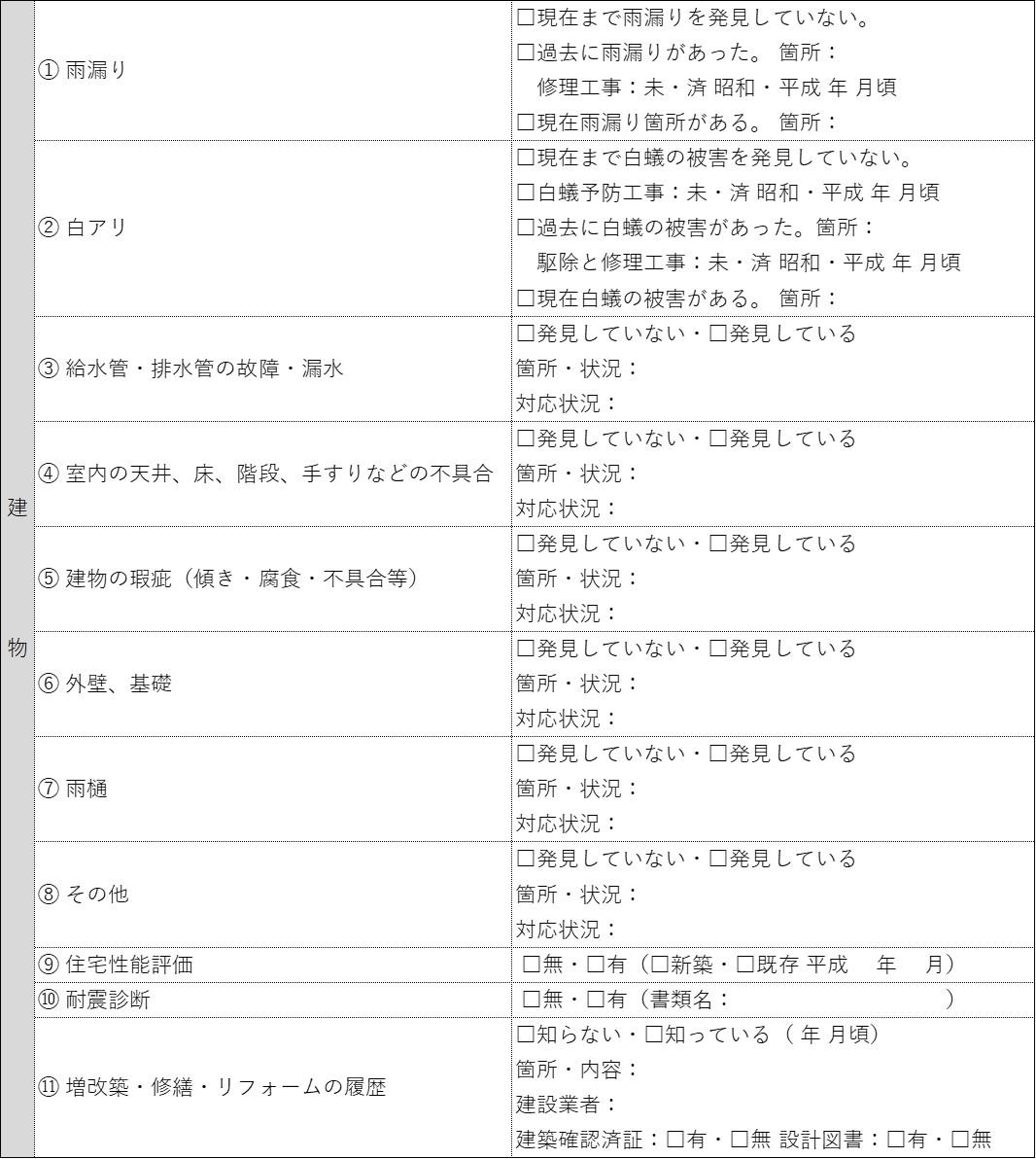

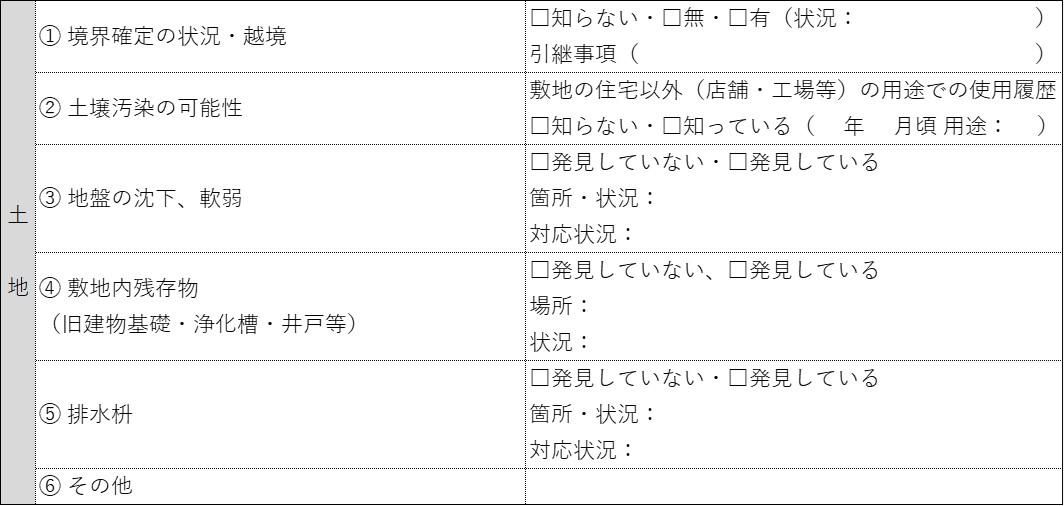

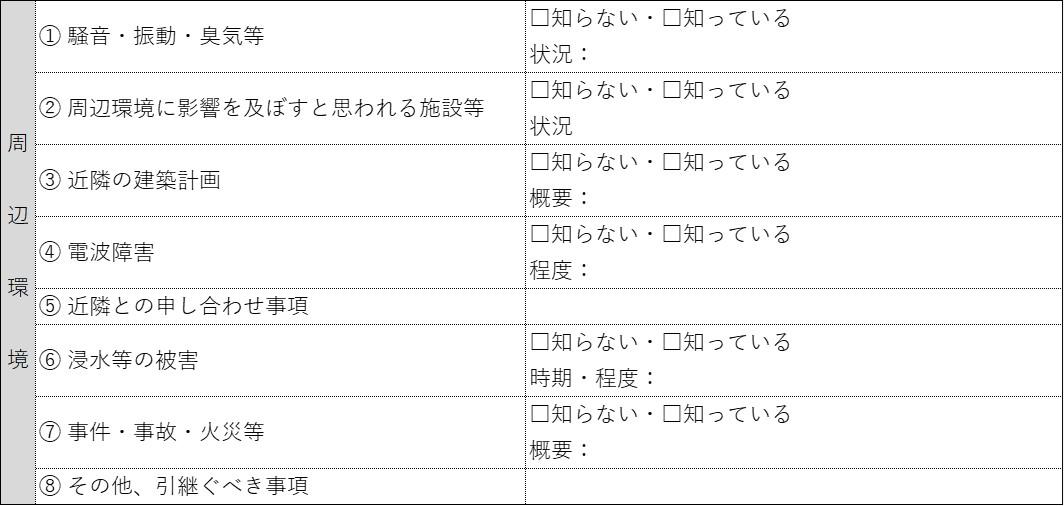

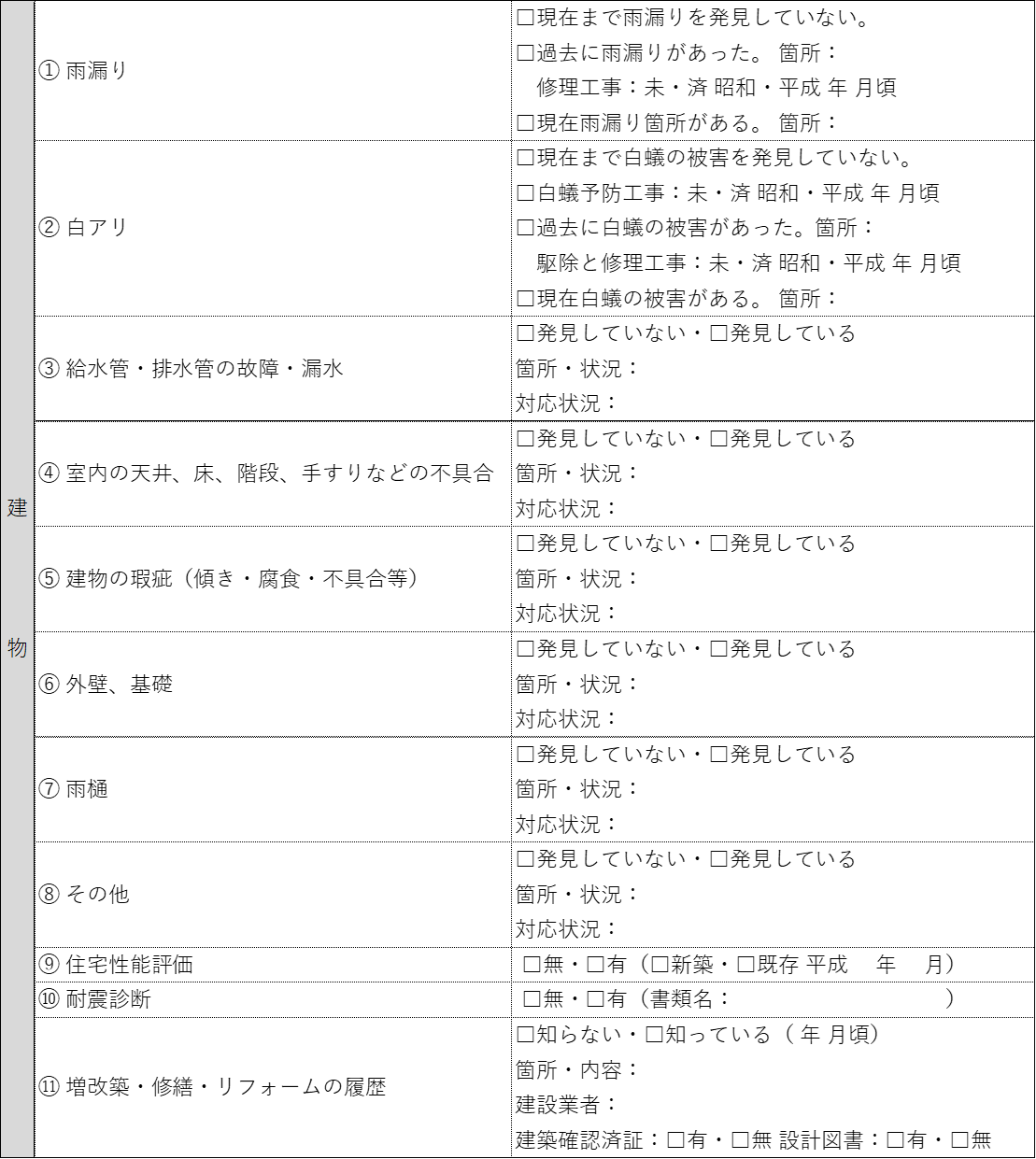

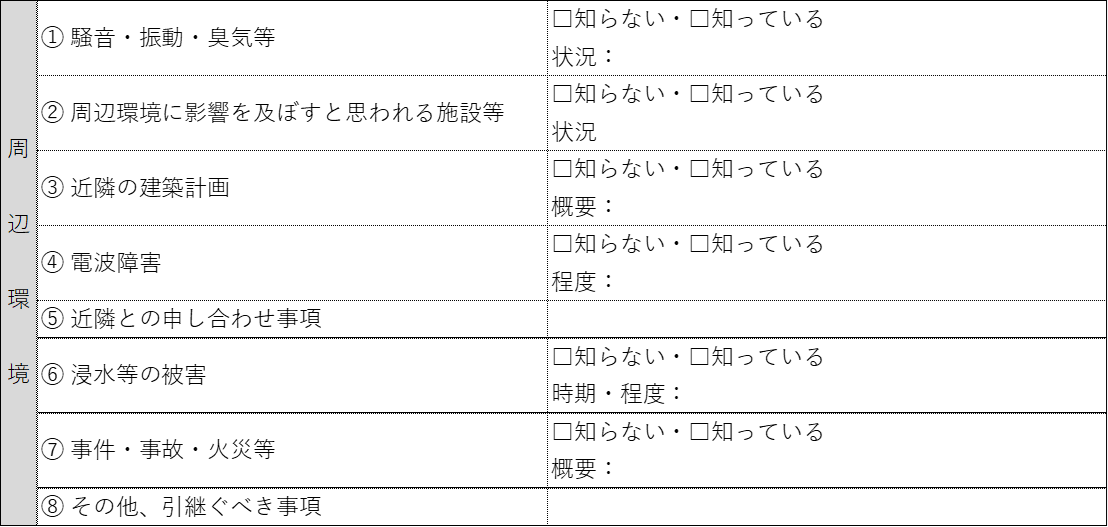

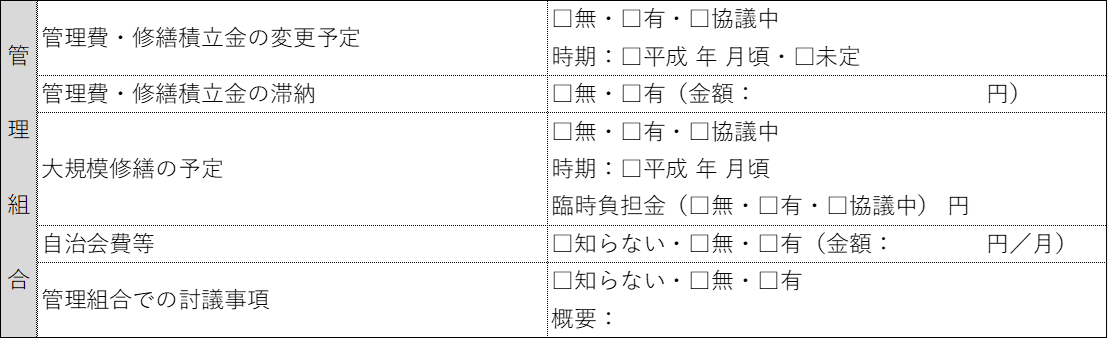

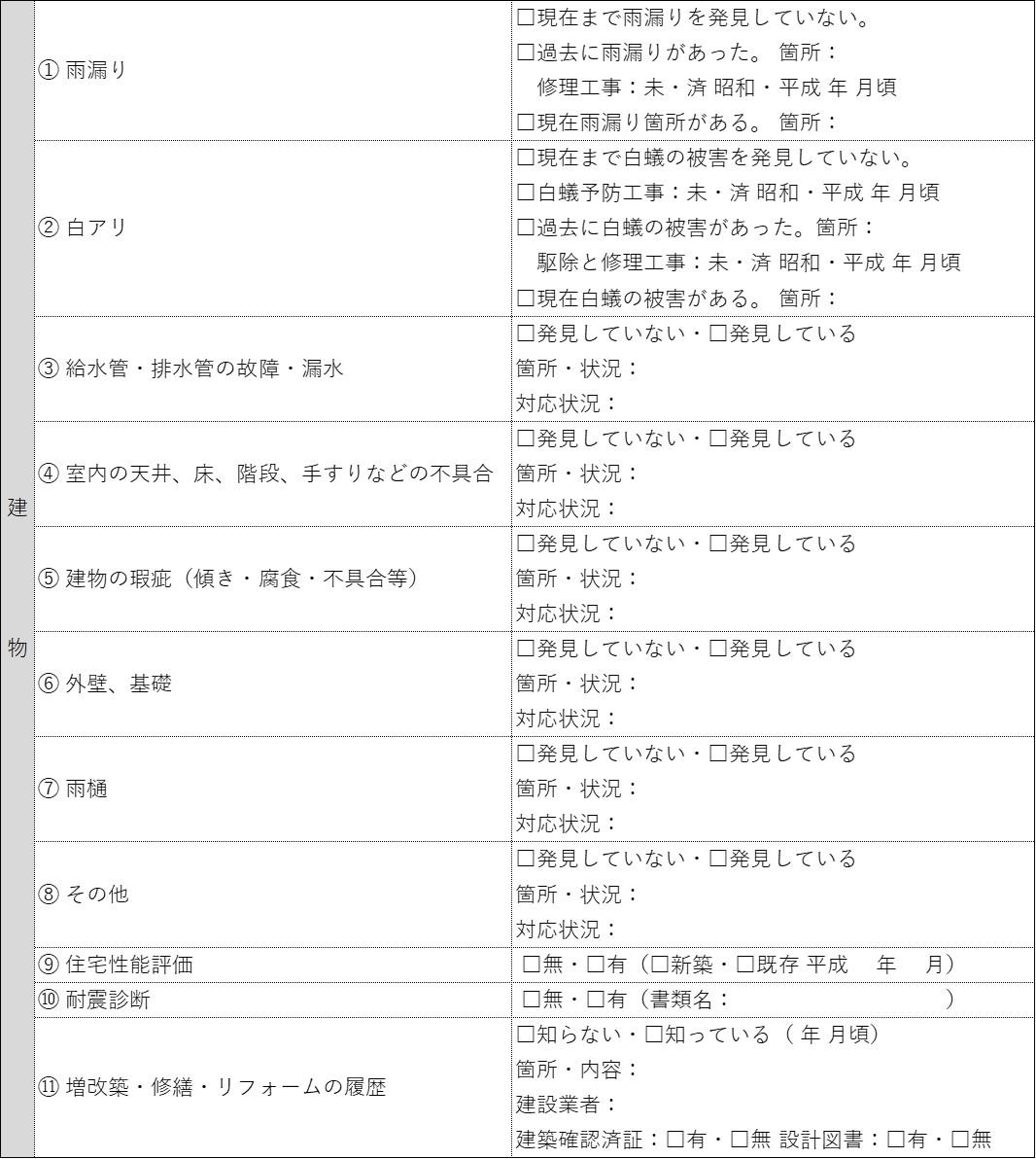

物件状況等報告書は、以下の見本のように項目ごとに当てはまる状況を選択し、不動産に不備がある場合は具体的な内容を追記する様式になっています。

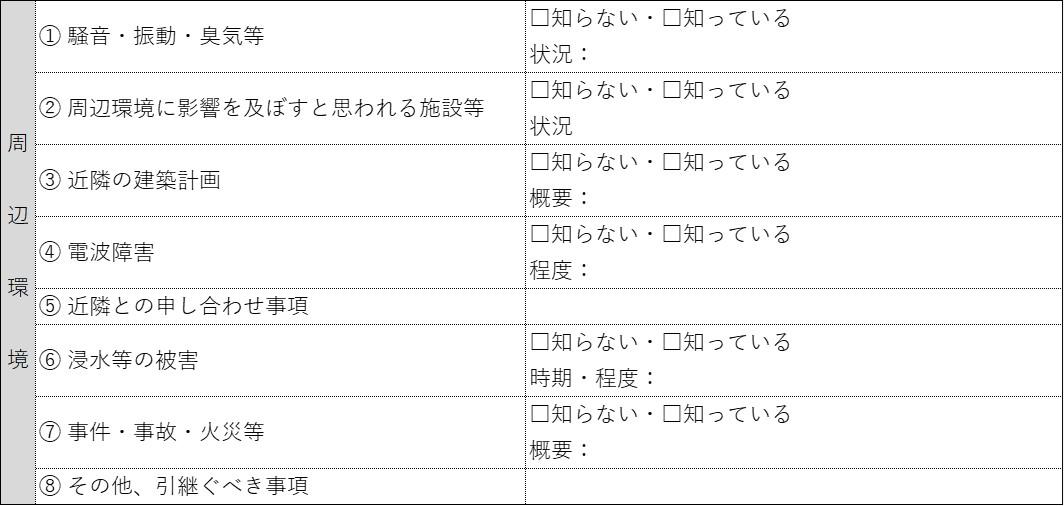

上記のとおり、物件状況等報告書には一般的に建物・土地・周辺環境の3つの項目を記載します。

物件の現在の状態に関する基礎的な情報と不備は必ず書くべきですが、書いてはいけない内容に決まりはありません。売主から買主に引き継いでおきたい事項などがあれば、できるだけ詳しく正確に記入することがおすすめです。

具体的な記載内容については、「2.物件状況等報告書はひな形を用いて作成する」で説明します。

1-2.物件状況等報告書は売主の責任回避のために必要な書類

物件状況等報告書は、あらかじめ物件の不備を買主に伝えておくことで、引き渡し後の不動産に不具合があった場合に、売主が責任を負わなくて済むようにするために必要な書類です。

契約前に説明がなかったために存在しないと思っていた不備があることが後からわかると、契約内容とは違うものを売った責任である「契約不適合責任」を問われてしまうからです。

契約不適合責任を問われると、

- 売主が業者を手配して老朽箇所を補修する

- 不具合がある箇所のなかで補修できない部分に相当する金額について、売却代金の返還を求められる

- 物件の不備を理由に売買契約を解除される

などといった事態になります。

ただし、物件に欠陥や不具合があっても物件状況等報告書であらかじめ買主に知らせておけば、不備も含めて契約内容になるため、契約不適合責任を問われる心配はありません。

中古物件は売却時まで使用していたため、経年劣化や使用による不良箇所が多少はあるものです。加えて、周辺環境や建築計画など、住むうえでデメリットと感じるような事柄があるでしょう。

例えば、

- ベランダの手すりに腐食がある

- 今後、隣接して建物が建つ予定がある

- マンションの共用部分修繕のため、負担金が追加で必要となる

などのデメリットを売主が知っていた(知ることができた)のに買主に伝えていなかった場合、契約不適合責任を問われる可能性があるため、物件状況等報告書に記載しリスク回避をする必要があるのです。

以上のとおり、物件状況等報告書は売主の契約不適合責任が問われることを避けるために作成が必要な書類と言えます。

契約不適合責任についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

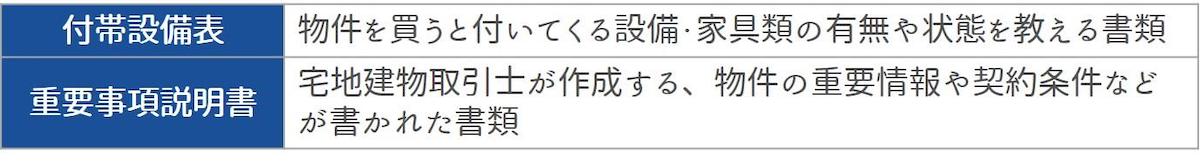

1-3.物件状況等報告書と付帯設備表・重要事項説明書の違い

不動産売買をする際に作成する書類として、付帯設備表・重要事項説明書があります。それぞれ、物件状況等報告書とどのように違うのか、詳しく解説していきます。

1-3-1.付帯設備表

付帯設備表とは、売却する物件の中に置いていく設備や家具の有無とその状態を記載する書類です。浴槽や給湯器などの住宅設備のほか、テレビや照明器具のような家電関係、食器棚などの家具関係が含まれます。

付帯設備表を作成しておくことで「内覧時にあった設備や家具のうち、どれが引き渡し後にも残してあるのか」を買主と共有することが可能です。付帯設備表を記載漏れなく作っておくことで、「物件を購入したら付いてくると思っていたのに、置かれていなかった」とトラブルになることを回避できます。

物件状況等報告書は物件の状態について情報共有をする書類であるのに対し、付帯設備表は物件を買うと付いてくる設備・家具類について教える書類である点が大きな違いです。

より詳しくは、付帯設備表について書かれたこちらの記事をご確認ください。

1-3-2.重要事項説明書

重要事項説明書とは、宅地建物取引士が作成する書類で、売却物件の基本的な情報と契約条件が書かれています。例えば、売却する物件のライフラインの整備状況や契約解除をする際の条件などが記載事項です。

不動産の売買契約書にサインする前に、不動産取引の専門家である宅地建物取引士から、

- 法律に基づく不動産利用に対する制限の有無

- 上下水道、電気、ガスなどの整備状況

- 契約解除や違約金に関すること

など、物件や契約条件の重要なポイントを説明することによって、契約後にトラブルになるのを避ける目的で作られます。

重要事項説明書と物件状況等報告書の大きな違いは、重要事項説明書は宅地建物取引士が作成するという点です。

物件の現状、特に欠陥などを書く物件状況等報告書は不動産の現状に詳しい売主が作成する必要がありますが、不動産や法律に関する専門的な内容を書く重要事項説明書は専門家が作る必要があるためです。

より詳しくは、重要事項説明書について説明しているこちらの記事をご確認ください。

2.物件状況等報告書はひな形を用いて作成する

不動産仲介業者によってフォーマットが異なる物件状況等報告書には、決まった様式があるわけではありませんが、自由に作成して記載漏れがあってはトラブルの原因になるため、一般的にひな形を使い作成します。

不動産仲介業者によって細かな記載内容が異なるため、作成する際は、契約する仲介業者からひな形をもらうのがおすすめです。自分でダウンロードしたい場合は、「一般社団法人全国住宅産業協会」のサイトなどで入手できます。

なお、マンションと戸建てで記載すべき事項が異なるため注意が必要です。

以下で見本に沿って、それぞれの作成時の注意点を解説します。

2-1.マンションの場合

マンション売却時の物件状況等報告書の見本は、次のとおりです。

マンション売却の物件状況等報告書には、管理費・修繕積立金の支払い状況や変更予定と、大規模修繕工事の予定・実施状況は、必ず具体的に書いておくようにしましょう。

管理費・修繕積立金の支払い状況や変更予定は、物件引き渡し後の買主の支出に直結する事項です。そのため、記載の漏れや誤りがあるとトラブルに発展しやすいので、正確に書く必要があります。

大規模修繕工事はマンションの寿命や資産価値にかかわるため、買主も気にかかるところです。買主の知りたいところにしっかり応えることで、引き渡し後のトラブルを避けることができます。

以上のような理由から、管理費・修繕積立金や大規模修繕工事の状況は、具体的に書くことが大切です。

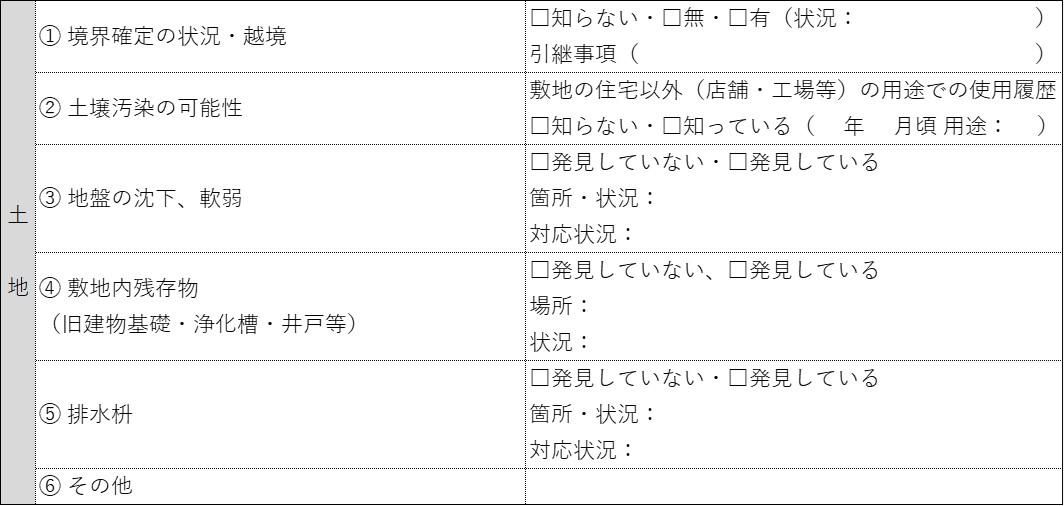

2-2.戸建ての場合

戸建てを売却する際の物件状況等報告書の見本は、以下のとおりです。

戸建てを売却する際の物件状況等報告書の注意点は、敷地の状況を詳しく書く必要があることです。

マンションと違って戸建ては土地も一緒に売却するため、家だけでなく土地の不備なども詳しく記載しておくようにしましょう。

特に、建築廃材や古い建物の基礎などの残存物は撤去に費用がかかる場合が多く、正しく伝えておかないと後々トラブルに発展しがちです。

また「親の代から住んでいるから、敷地の状態や建物の補修履歴まではわからない」という場合でも、可能な範囲で図面や領収書などを確認し、物件状況等報告書に記載しておきましょう。調査をせずに、自分は知らなかったからという理由だけで物件状況等報告書に記載漏れがあると、契約不適合責任が発生する場合もあるためです。

このように、戸建てを売却する際の物件状況等報告書を作成する際は、

- 敷地の不備も漏れなく記載する

- 以前の状況も可能な範囲で調べて書いておく

ように注意してください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

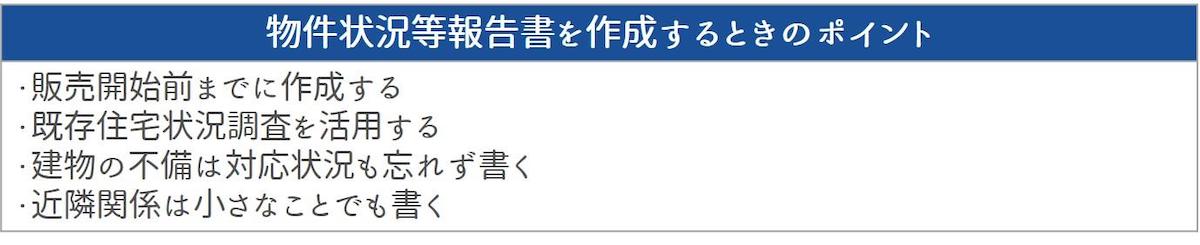

3.物件状況等報告書を作成するときのポイント4つ

スムーズに効果的な物件状況等報告書を作成するためには、押さえておきたいポイントが4つあります。

それぞれ、どのようなところがポイントなのかを見ていきましょう。

3-1.販売開始前までに作成する

物件状況等報告書をスムーズに作成し上手に活用するためには、余裕を持って作成に着手し、販売開始前までに完成させておくことがおすすめです。

よほど大きな不備でもない限り、売却する物件のすべての不具合を思い出し物件状況等報告書に漏れなく書くことは難しいでしょう。短時間で作ろうとすると、書き忘れやあいまいな記載が増えてしまいます。

また、物件状況等報告書を販売開始前までに用意しておけば、内覧の際に買主に物件の状況をスムーズに説明することも可能です。

このように、時間の余裕を持って販売開始前までに物件状況等報告書を作ることで、内容を充実させ有意義に活用することができます。

3-2.【戸建て】既存住宅状況調査を検討する

売主の記憶だけに頼って物件状況等報告書を作ろうとしても、時間ばかりかかって書くべき欠陥を見落とす可能性があります。特に戸建ての場合、物件状況等報告書を作成する際は、既存住宅状況調査をするという選択肢もあります。

ただし、既存住宅状況調査は買主が費用を負担して行うケースが多いため、売却の時点で必ずしも行わなければいけないものではありません。

既存住宅状況調査は、専門の業者に依頼することで建築士による建物の劣化状況診断が受けられる調査で、建物の構造部分や雨漏り、配管などの状態がわかります。

物件状況等報告書の作成時に既存住宅状況調査の結果を活用すれば、より正確な内容を書くことが可能です。

3-3.土地や建物の不備は対応状況も忘れず書く

物件状況等報告書で土地や建物の不具合について記載する場合は、現在までの対応状況をきちんと書くことで、買主が安心して購入しやすくなります。

たとえ建物に不具合があったとしても、「いつどのような対応がなされ、現在どういう状態にあるのか」を具体的に把握できれば、補修費や再発生の心配などをせずに済むからです。

例えば過去に雨漏りがあったとしても、それがサッシのすき間に発生したもので、すぐに修理され以降再発していないことがわかれば、過去の不具合も含め納得して物件を購入することができます。

スムーズに売買を進めるために、対応の内容や時期を丁寧に書き、買主の安心感につながる物件状況等報告書を作成しましょう。

3-4.近隣関係は小さなことでも書く

近隣関係の状況、特に騒音や臭いについては、小さなことでも物件状況等報告書に書いておくようにしてください。

騒音や臭いをどう感じるかは個人差が大きく、売主にとっては些細なことでも、買主にとっては大きな問題である場合があります。小さなことだと思って書かなかったばかりにトラブルに発展しては、物件状況等報告書を作成した意味がなくなってしまうでしょう。

物件状況等報告書には、気になる点は些細なことでも書いておくことが大切です。

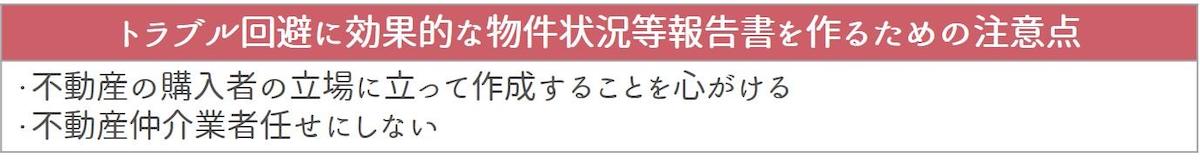

4.トラブルを避けるための物件状況等報告書作成の注意点

前述したとおり、物件状況等報告書は売主の契約不適合責任が問われることを避けるために作成が必要な書類です。トラブル回避に効果的な物件状況等報告書を作るには、注意すべき点があります。

上記の注意点を実践することによって、トラブル回避に効果的な物件状況等報告書作りにどのように役立つのかを具体的に説明していきます。

4-1.購入者の立場になって作成しよう

トラブル回避に効果的な物件状況等報告書にするためには、購入者の立場に立って必要と考えられる情報を網羅することが大切です。

売主には「これくらい大丈夫だろう」と感じられる不具合が、買主には重大な問題である可能性は十分あります。小さな情報もすべて明らかにして、買主の「知りたい」に応えられる内容にしておくことが、「そんなこと知らなかった」から発生するトラブルの回避につながります。

例えば「来年、近くに高い建物が建つらしいよ」といった住民の立ち話程度の情報も、買主にとっては、ぜひ事前に知っておきたい事柄です。売主が知っていたのに教えてくれなかったとわかれば、トラブルに発展する可能性は十分にあります。

物件状況等報告書には、売却の際に不利になりそうなことであっても、購入者が知りたいであろうことを書くようにしましょう。売却に時間がかかる大変さより、売却後に損害賠償や訴訟などに発展することのほうが、お金も時間もかかってよほど大変です。

4-2.不動産仲介業者任せにしない

後々のトラブルを避けるためには、仲介業者が物件状況等報告書の作成を代行する場合であっても、業者任せにしないことが大切です。

売却する物件の不備に詳しいのは、業者ではなく売主です。また、物件状況等報告書の記載不足で契約不適合責任を負うのも売主であるため、売主が主体的に作成しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが上がってしまいます。

「仲介業者から質問がなかったから、報告する必要はないのだろう」と思い込んでいても、実際に不具合があった場合に責任を負うのは売主です。

確実にトラブルを避けるためには、物件状況等報告書の作成を業者任せにしないよう注意してください。

5.まとめ

この記事では、物件状況等報告書がどのようなもので、どういうポイントを押さえれば効果的に活用することができるのかを解説しました。

- 物件状況等報告書とは

物件状況等報告書には、物件自体および周辺環境の不具合などを書くことで買主と情報共有をはかり、引き渡し後のトラブルを回避できる効果があります。

- 物件状況等報告書の作成方法

物件状況等報告書を作成するときは、記載漏れがないようにひな形を使い、該当する項目に必要事項を記載して作りましょう。

ひな形は不動産仲介業者によって細かい記載内容が異なるため、作成する際は、契約する仲介業者から受け取るのがおすすめです。

- 物件状況等報告書を作成するときのポイント

時間に余裕を持って早めに作ること、記憶だけに頼らず専門家の調査も活用することで、スムーズに作成できます。

- トラブルを避けるための物件状況等報告書作成の注意点

トラブル回避に効果的な物件状況等報告書にするには、買主の立場に立つことと他人任せにしないことが重要です。

当記事を参考に、トラブル予防のための自衛策として物件状況等報告書を上手に活用してくださいね。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。