「家を売りに出したら、付帯設備表というものが必要だと言われたけれど、どんなもの?」

「付帯設備表を作っているが、何をどう書けばいいの?」

不動産を売却しようとして、そのような疑問に突き当たっている方も多いでしょう。

「付帯設備表」とは、不動産にどのような設備がついているか、それぞれ故障や不具合がないかをくわしく記載した表です。

中古不動産の売買では、契約時にこの書面を交わしておくことで、物件引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。

書き方に決まった書式はありませんが、以下のような設備について、「有・無」や「故障不具合の有無」などを記載します。

【主要設備】

- 給湯関係:給湯機、湯沸かし器など

- 水まわり関係:台所設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備など

- 空調関係:冷暖房機、床暖房設備、換気扇など

- その他:インターフォン、ドアチャイムなど

【その他の設備】

- 照明関係:屋内照明器具、屋外照明器具

- 収納関係:食器棚、つり戸棚、床下収納、下駄箱など

- 建具関係:網戸、雨戸、戸、扉、ふすま、障子、畳など

- その他:テレビアンテナ、カーペット、物干し、車庫、物置、庭木、門、塀など

そこでこの記事では、付帯設備表についてくわしく解説します。

まず、付帯設備表とはどんなものかを説明します。

- 付帯設備表の意味

- 付帯設備表の必要性

- 付帯設備表と売主の「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」

- 付帯設備表の記載範囲

- 付帯設備表の作成者と作成時期

- 付帯設備の保証期間

- 「物件状況報告書」との違い

その上で、付帯設備表の具体的な書き方を解説していきます。

- 付帯設備表の具体的な記載内容

- 付帯設備表の作成から確認までの流れ

- 付帯設備表の注意点

- 付帯設備表の内容と実際が異なる場合の対処法

最後まで読めば、付帯設備表について知っておくべきことがわかるでしょう。

この記事で、あなたが正しく付帯設備表を作成できるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1. 付帯設備表とは

「付帯設備表」は、不動産売買において非常に重要な書類です。

まずはこれがどんなものか、よく理解しておきましょう。

1-1.「付帯設備表」の意味

不動産売買では、契約の際に、売主から買主にその不動産の状態をくわしく提示する必要があります。

特に中古物件は経年劣化しているため、売主は物件の劣化具合や不具合のある部分などを買主に包み隠さず伝え、納得してもらった上で契約を結ばなければなりません。

そのため契約書に添付するのが、「付帯設備表」と「物件状況報告書」という2つの書類です。

この書類には、それぞれ以下のことを記載します。

- 付帯設備表:その不動産にどのような設備がついているか、それぞれ故障や不具合がないか

- 物件状況報告書:その不動産自体の状態や周辺状況

契約時にこの書面を交わしておくことで、物件引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。

もしこの書類がなかったり、記載内容に不備があったりした場合には、売主側が買主に何らかの補償をしなければならなくなる恐れがあります。

そのため、不動産売買では「付帯設備表」と「物件状況報告書」が欠かせないのです。

1-2.付帯設備表の必要性

付帯設備表がなぜ必要か、具体例を挙げて掘り下げてみましょう。

中古物件の場合、売主側が住んでいる状態で、買主の内見が行われることもあります。

買主は家具や家電、さまざまな設備が備わった状態の物件を見るわけです。

そこで、特に確認しないままに、「エアコンがついている」「給湯機がついている」「ビルトイン食洗機がある」と思い込む人が出てきます。

が、実際には、それらの設備は売主が引き払う際に持って行くものであった場合、引き渡し後に買主が「あの設備がついていると思ったのに、ない!」と言いだして揉めることになるのです。

そこで「付帯設備表」(と「物件状況報告書」)が必要になります。

買主から「ついているはずのエアコンがない」というクレームがあった場合でも、事前に売主が付帯設備表に「エアコン・無」と記載して渡していれば、買主側が事前に承知していたこととして、売主は責任を免れます。

また、「エアコンがついていたけれど、壊れていて使えない」という場合でも、付帯設備表に「エアコン・有/故障不具合・有」として故障の状態が書かれていれば、売主側は事前にきちんと伝えるべきことを伝えていたというエビデンスになるのです。

1-3.付帯設備表と売主の「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」

付帯設備表や物件状況報告書は、不動産売買のトラブルを防いでくれるものだと説明しましたが、もしこれがなければどうなるのでしょうか?

実は、「売主が、売買契約で約束した条件と異なる物件を買主に引き渡した」と判断されると、売主は買主に対して補修費用や損害を補償しなければなりません。

これは、売主に課せられた「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」というもので、法的に定められた売主の義務です。

重要なことなので、少しくわしく説明しておきましょう。

1-3-1.「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」とは

「契約不適合責任」とは、「売買されたものに対して、契約内容と異なる点があった場合に、売主側が負う責任」のことです。

以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、民法の改正により現在では「契約不適合責任」と呼ばれるようになりました。

これにより、不動産売買において売主は以下のことを義務付けられています。

①売主は、自分が認識している「瑕疵」=住宅や土地の不具合、欠陥、キズなどを、事前に買主に告知しなければならない。

②物件の引き渡し後に、買主が知らなかった「瑕疵」が発覚した場合は、売主はその補修費用を負担したり、損害を補償したり、代金を減額したりしなければならない。

この②の保証義務を「瑕疵保証」と呼んでいます。

つまり、売主が①の告知義務を果たさない=物件の瑕疵を伝えずに売却した場合、「契約不適合責任」が発生し、買主に対して「瑕疵保証」をしなければならなくなるわけです。

1-3-2.付帯設備は契約不適合責任の対象外

ただし、売主が個人の場合に限り、契約書に「売主は、付帯設備に関しては契約不適合責任を負わない」という条項を加えることも可能です。

これにより、もし引き渡し後に設備に故障や不具合が発生しても、売主が責任を問われることはありません。

が、売主が事前に故障や不具合があることを知っていたのに、告知義務に反して買主に伝えなかった場合には、上記の免責条項があっても瑕疵保証の責任が生じます。

つまり売主は、ささいな瑕疵であってもすべて買主に知らせておかなければいけないというわけです。

そこで必要になるのが「付帯設備表」(と「物件状況報告書」)です。

①の告知を買主に対して明確にするために、物件や設備の状態をくわしく書面に記載して渡しておく必要があるのです。

ちなみに瑕疵保証と契約不適合責任については、別記事「瑕疵保証とは?適用範囲や保証期間、法的規定などをわかりやすく解説」でくわしく説明していますので、興味がある方はそちらを参照してください。

1-4.付帯設備表の記載範囲

では、付帯設備表には何を記載すればいいのでしょうか?

実は、記載する項目に特に規定はありません。

不動産流通業界には以下の4つの団体があり、そのうち「公益社団法人 全日本不動産協会」と「一般社団法人 全国住宅産業協会」がそれぞれに付帯設備表の書式を提供していますが、その内容は異なっています。

2種の付帯設備表を総合すると、付帯設備表に記載すべき設備の範囲は、おおむね以下のような内容だと言えるでしょう。

【主要設備】

<給湯関係>

- 給湯機(電気・ガス・石油)

- バランス釜

- 太陽熱温水器

- 湯沸かし器(電気・ガス)

<水まわり関係>

- 台所設備:流し台、換気扇、ガス(オーブン)レンジ、ガステーブル、食洗機など

- 浴室設備:浴槽、シャワー、追い炊き、保温、浴室乾燥機など

- 洗面設備:洗面台、鏡、シャワー、くもり止めなど

- トイレ設備:保温機能、洗浄機能など

- 洗濯機用防水パン

<空調関係>

- 冷暖房機(電気・ガス)

- 冷房機(電気・ガス)

- 暖房機(電気・ガス・石油)

- 床暖房設備(電気・ガス・石油)

- 換気扇

- ウインドファン

- 24時間換気システム

<その他>

- インターフォン

- ドアチャイム

【その他の設備】

<照明関係>

- 屋内照明器具

- 屋外照明器具

<収納関係>

- 食器棚

- つり戸棚

- 床下収納

- 下駄箱

<建具関係>

- 網戸

- 雨戸

- 戸、扉

- ふすま

- 障子

- 畳

<その他>

- テレビアンテナ

- 通信用端子

- 火災報知機

- セキュリティ機器

- コンセント

- カーテンレール

- カーテン

- 敷き込みカーペット

- 物干し

- 車庫、カーポート

- 物置

- 庭木、庭石、灯ろう

- 門、表札、塀、フェンス、垣根

- 池

1-5.付帯設備表の作成者と作成時期

付帯設備表に何を記載するかはわかりましたが、では、「誰が、いつ」作成すればいいのでしょうか?

その答えは以下です。

- 作成者:売主

- 作成時期:売買契約時までに完成させておく

ただ、実際には契約当日に、不動産仲介業者が売主に白紙の付帯設備表をわたして、その場で「記入してください」と要求するケースもあるようです。

売主側は、そんな書類が必要であることも知らず、事前準備もしていないので、うろ覚えのまま記入することになります。

その結果、記入漏れや間違いがあり、物件引き渡し後に買主からクレームが出るリスクが高まってしまうのです。

トラブルを防止するためには、売主は付帯設備表に抜け漏れや間違いがないように、時間をかけてていねいに作成すべきでしょう。

ベストなのは、専門家である仲介業者にサポートしてもらいながら、実際に設備ひとつひとつの動作確認をすることです。

売主は、長年その住宅に住んで設備を使用しているので、少しくらいの不具合は気にならなくなっているかもしれません。

たとえば、「サッシがゆがんでいてガタガタするけれど、開け閉めはできる」といった場合、付帯設備表には「故障不具合・無」と記載してしまったりします。

ですが、仲介業者や買主からすれば、不具合と感じられる可能性は高いでしょう。

このような齟齬を避けるためにも、事前に売主自身が設備を作動させてチェックし、その結果を包み隠さず仲介業者に相談しながら、付帯設備表を作成すれば安心です。

1-6.付帯設備の保証期間

付帯設備に補修などが必要になった場合、「引き渡しからどれくらいの期間であれば補償されるか」については、法的な規定はありません。

そのかわり、契約時に保証期間を定めることがよくあります。

一般的には、売主が個人の場合、設備の保証期間を「引き渡しから1週間」とすることが多いようです。

つまり、買主が住宅の引き渡しを受けてから1週間以内に、付帯設備表に記載されていない設備の不具合や故障などを見つけた場合は、売主側が補償するという契約です。

また、売主が不動産仲介業者やハウスメーカーの場合は、各業者が保証期間を定めています。

1-7.「物件状況報告書」との違い

さて、ここまでは「付帯設備表とはどんなものか」について説明してきました。

が、前述したように、付帯設備表は「物件状況報告書」とセットで扱われる書類です。

そこで、物件状況報告書とは何か、付帯設備表とどう違うのかについても、簡単に説明しておきましょう。

付帯設備表は、「物件にどんな設備がついているか」と「その設備に不具合や故障はあるか、あればどんな故障不具合か」を詳細に記載するものでした。

一方、「物件状況報告書」は、建物や土地自体の状態を買主に知らせるものです。

たとえば、以下のような項目について、物件の状況を記載します。

- 雨漏り

- シロアリの被害

- 建物の腐食、傾き

- 給排水管の故障、漏水

- 境界、越境

- 増改築、修繕、リフォーム履歴

- 住宅性能評価

- 耐震診断

- 土壌汚染

- 地盤沈下

- 石綿使用調査の結果

- 周辺環境

- 建物新築時の資料

- 敷地内残存物 など

このように、物件のどの部分がどのような状態か、具体的な様子や時期などを記載する必要があるものです。

短時間で簡単に作成できるものではないので、付帯設備表と同様に、仲介業者のサポートを受けてていねいに作成するといいでしょう。

2.付帯設備表の具体的な記載内容

「1-4.付帯設備表の記載範囲」では、付帯設備表に記載すべきおおまかな項目を挙げました。

が、実際に書類を作成するとなると、もっと詳細な内容が知りたいでしょう。

そこでこの章では、さらに具体的な記載内容を解説します。

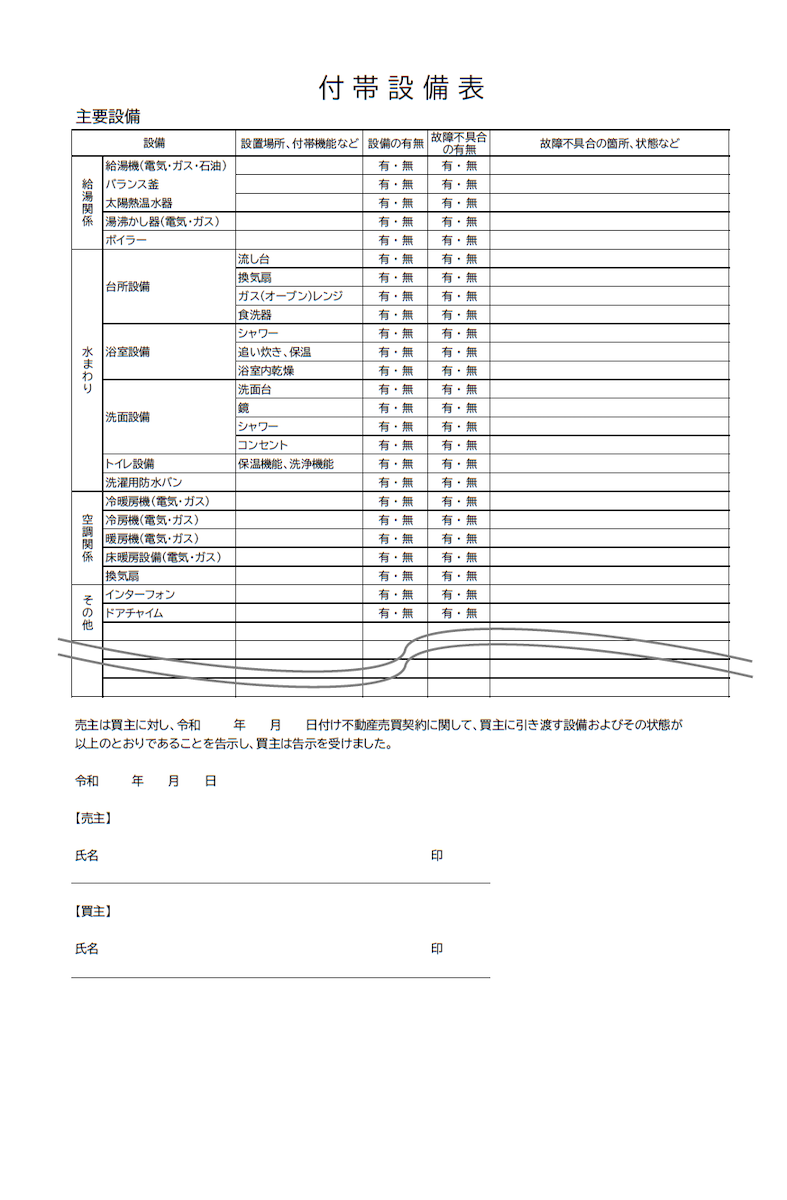

まずは、付帯設備表の一例を以下に挙げましたので、参照してください。

【付帯設備表の一例(一部の見本)】

このような表を作成し、各設備について以下のことを記載します。

◎設備の有無:物件引き渡し時にその設備が付帯しているかによって、「有・無」のいずれかに〇やチェックをつけます。

「有」にチェックしたものは、どの部屋にあるか、いくつあるかも記載します。

表作成時にはある設備でも、引き渡しまでに撤去するものは「無」にします。

◎故障不具合の有無:「設備の有無」で「有」としたものについて、故障や不具合があるかないかによって、「有・無」のいずれかに〇やチェックをつけます。

◎故障不具合の箇所、状態など:「故障不具合の有無」で「有」としたものについて、どこにどんな故障不具合があるのか、現状ではどの程度使用できるのかをくわしく記載します。

では、それぞれの項目について、解説していきましょう。

2-1.主要設備

まず、住宅の主要な設備については、以下のように確認、記載してください。

2-1-1.給湯関係

給湯関係には、以下のような設備が含まれます。

- 給湯機(電気・ガス・石油)

- バランス釜

- 太陽熱温水器

- 湯沸かし器(電気・ガス)など

これらは引き渡し後に、「うまく動かない」など特にトラブルになりやすい設備です。

それを防ぐためには、事前に動作確認を徹底し、できるだけくわしく状態を記載してください。

できればいつ設置したものか、何年使用しているかも記載し、取扱説明書や保証書があれば、引き渡しの際に買主に渡してあげましょう。

2-1-2.水まわり関係

水まわりの設備には、以下のようなものが含まれます。

- 台所設備:流し台、換気扇、ガス(オーブン)レンジ、ガステーブルなど

- 浴室設備:シャワー、追い炊き、保温、浴室乾燥機など

- 洗面設備:洗面台、鏡、シャワー、くもり止めなど

- トイレ設備:保温機能、洗浄機能など

- 洗濯機用防水パン など

これらについても、くわしい状態や使用年数を記載します。

たとえば、ガスレンジやお風呂の追い炊き機能などの不具合があれば、「どんなときにどんな不具合が生じるか」を具体的に記載してください。

洗面台やトイレについては、ひび割れや欠けなどがあれば忘れず書いておきましょう。

2-1-3.空調関係

空調に関する設備は、以下のものです。

- 冷暖房機(電気・ガス)

- 冷房機(電気・ガス)

- 暖房機(電気・ガス)

- 床暖房設備(電気・ガス)

- 換気扇

- ウインドファン

- 24時間換気システム など

これらも給湯設備同様、事前に動作確認をし、設置年や使用年数を含めてくわしく状態を記載しましょう。

冷暖房設備については、「冷暖房機=冷房・暖房どちらも可能」「冷房のみの冷房機」「暖房のみの暖房機」の3種を区別してください。

また、電気、ガスなどの熱源も明記しましょう。

2-1-4.その他

主要設備で「その他」とされるのは、主に以下のものです。

- インターフォン

- ドアチャイム

これらも正常に作動するか、不具合があるかを含めて記載します。

インターフォンは、音声のみかカメラ付きか、録音・録画機能があるかなども記載するといいでしょう。

2-2.その他の設備

次に、主要設備以外の設備についても記載します。

2-2-1.照明関係

まず、照明に関する以下の設備です。

- 屋内照明器具

- 屋外照明器具

シーリングライトなどを残していくのか撤去するのか、「有・無」にチェックします。

残す場合は、どの部屋に何台残すのか、蛍光灯や電球が切れていないか、スイッチは正常に作動するかも忘れず記載しましょう。

2-2-2.収納関係

次に、収納設備として、以下のようなものがあれば記載します。

- 食器棚

- つり戸棚

- 床下収納

- 下駄箱 など

それぞれの設置場所と、動作確認の結果(扉の開閉具合など)を記載しましょう。

ただし、基本的にここで挙げるのは「造り付け」の収納のみです。

動かせるたんすなどの収納家具は「付帯設備」に含めず、引き渡しまでに売主が撤去しましょう。

2-2-3.建具関係

建具についても、忘れずチェックしましょう。

- 網戸

- 雨戸

- 戸、扉

- ふすま

- 障子

- 畳 など

どの部屋に何枚あるか、また、開閉に問題があればその状態や、破損・ゆがみなどがある箇所と状態なども記載します。

2-2-4.その他

最後にそれ以外の設備をすべて記載しましょう。

たとえば以下のようなものです。

- テレビアンテナ

- 通信用端子

- 火災報知機

- セキュリティ機器

- コンセント

- カーテンレール

- カーテン

- 敷き込みカーペット

- 物干し

- 車庫、カーポート

- 物置

- 庭木、庭石、灯ろう

- 門、表札、塀、フェンス、垣根

- 池 など

カーテン関係や敷き込みカーペットなどはどの部屋にあるかを、庭木や庭石などは数と設置場所を記載します。

車庫や物置は、物件によっては付帯設備ではなく「建物」として登記されている場合もありますので、それについても書いておきましょう。

また、車庫は広さや高さによって、買主の車が入らない恐れもあるため、具体的な広さ・高さを記入するか、駐車できる車の種類(セダン、ワゴン、軽など)を書いておくといいでしょう。

2-3.特定保守製品

実は上記の設備の中で、「特定保守製品」と呼ばれるものがあります。

これらについては、付帯設備表への記載と、売主から買主への説明に注意が必要ですので、それについてくわしく説明しておきましょう。

2-3-1.特定保守製品とは

「特定保守製品」とは、「所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品」(経済産業省ホームページ「長期使用製品安全点検・表示制度」より)です。

2009年に施行された改正消費生活用製品安全法により、以下の7品目・9製品が特定保守製品とされましたが、2021年に2製品に絞られました。

|

【2009年~の特定保守製品】

|

▶ |

【2021年~の特定保守製品】

|

2-3-2.売主は買主に点検について伝える必要がある

特定保守製品には、「長期使用製品安全点検制度」が適用されます。

この制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者が点検時期を知らせ、点検を受けてもらうことで事故を防止するものです。

所有者登録をすると、点検時期にメーカーから所有者に通知が届くしくみになっています。

そこで、この制度にのっとって、売主は以下のことを行ってください。

◎売却物件に「石油給湯機」「石油ふろがま」がある場合は、かならず付帯設備表にその名称を挙げ「特定保守製品」と記載し、設備の有無欄の「有」に〇をする

◎特定保守製品について、売主から買主に以下のことを伝える

- この製品は、製造メーカーが定めた点検期間に点検を行う必要があること

- 製造メーカーの点検を受けるためには、所有者情報の提供(所有者登録・変更)が必要であること

- 製造メーカーへの連絡先は、製品に表示されていること

◎除外された5品目・7製品「FF式石油温風暖房機」「浴室用電気乾燥機」「ビルトイン式電気食器洗機」「屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/LPガス用)」「屋内式ガスふろがま(都市ガス用/LPガス用)」があり、その点検期間の開始が2022年7月27日より前である場合は、上記と同じ内容を伝える(令和3年8月1日より前に点検が行われたもの及び点検期間が経過しているものを除く)

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.付帯設備表の作成から確認までの流れ

付帯設備表に、何をどのように記載すればいいかがわかりました。

では、売主は実際に不動産売買を進める中で、この書類をどのような手順で作成していけばいいのかも説明しておきましょう。

作成手順には、特に決まりはありませんが、以下のように進めればスムーズに、抜け漏れのない書類が作成できるはずです。

1)不動産仲介業者から付帯設備表の書式をもらう

▽

2)不動産仲介業者と一緒に、売却する物件で各設備の動作確認をする

▽

3)不動産仲介業者にサポートしてもらいながら、付帯設備表を作成する

▽

4)売買契約の際に買主に付帯設備表を渡し、買主に内容を確認してもらってサイン・押印をもらう

4.付帯設備表の注意点

上記のような手順で作成する付帯設備表ですが、いくつか注意が必要なポイントがあります。

それを、売主側、買主側と分けて挙げておきましょう。

4-1.売主側の注意点

まず、売主側が気をつけるのは、以下の点です。

4-1-1.付帯設備表の作成前に動作確認をする

物件引き渡し後のトラブルを未然に防ぐには、付帯設備表に設備の状態をくわしく正確に記載して、買主に納得してもらうことが重要です。

そのために、まずは各設備の動作確認をした上で、付帯設備表を作成しましょう。

ただ、売主が売却物件に住んでいる場合などは、本人は設備の不具合に慣れてしまっていて客観的な評価ができない恐れがあります。

たとえば、たてつけの悪い扉でも、開け方のコツをつかんでいるため「スムーズに開閉する=不具合がない」と判断してしまったりするわけです。

そこで、動作確認には第三者、できれば不動産仲介業者の担当者に立ち会ってもらうといいでしょう。

買主の内見前に、仲介業者と一緒に以下の項目を実際に試してみて、付帯設備表に記入していってください。

- 戸、扉、網戸、雨戸などはスムーズに開閉するか、動かすときに異音がないか、穴やキズはないか

- 窓ガラスにひびや割れはないか

- 玄関、サッシなどすべての鍵がスムーズに開け閉めできるか、紛失した鍵はないか

- 床にキズ、変色はないか、腐った部分はないか(あればどんな状態か)、床鳴りはあるか

- 換気扇の汚れ、吸引力はどんな状態か

- キッチン、浴室、洗面所など水まわりに水漏れはないか、お湯が出づらいことはないか

- 洗面台やトイレにひび割れはないか

- エアコンや照明器具は正常に作動するか、リモコンはあるか

- 床暖房、浴室乾燥機、食洗機、給湯機、インターフォン、セキュリティ機器など、付加価値のある設備は正常に作動するか、コントロールパネルやリモコンに不具合はないか

これらを確認したら、仲介業者と一緒に付帯設備表を作成しましょう。

4-1-2.撤去するか迷うものについては相談する

「2.付帯設備表の具体的な記載内容」で挙げた設備や、それ以外の設備・什器・家具などで、売主が「処分したほうがいいだろうけれど、面倒だし処分費用がかかるから置いていきたい」というものもあるでしょう。

たとえば、古くなったエアコンやテレビ、たんす、ウッドデッキなどです。

が、これらは本来は売主がすべて撤去すべきものです。

残しておけば、買主が処分することになり余分な費用がかかるため、クレームやトラブルにつながりかねません。

そこで、「撤去すべきだけれど、できれば残していきたい」と思うものについては、買主側に相談してみましょう。

「残しておいてよい」ということで合意できれば、撤去せずにすみます。

その場合は、付帯設備表にそのものの状態などの詳細を記載し、契約書に「買主は現況のまま引き渡しを受けることを承諾する」旨を付け加えておくといいでしょう。

4-1-3.経年劣化について注意書きを入れる

前述したように、付帯設備表には設備の状態をくわしく記載します。

が、中古住宅の場合、どんなに大切に使用した設備でも経年劣化は避けられません。

長年使用してきた売主の目には気にならなくても、買主が見れば思わぬところのキズ、汚れ、不具合が気になってしまうこともあるはずです。

そこで、付帯設備表にはかならず、「引き渡す設備には、経年変化および使用にともなう性能低下、キズ、汚れ等があることをご了承ください。」とか、「これらの設備には、設置後経年変化があります。」といった注意書きを一文入れるようにしましょう。

4-2.買主側の注意点

次に、買主側の注意点です。

4-2-1.保証期間内に記載内容と実際とを確認する

不動産売買契約では、付帯設備に関して保証をつけるのが一般的です。

設備の有無や状態、数などについて、付帯設備表と異なる点があった場合、引き渡し後一定期間内であれば、売主が補修費用を負担するなどの補償をしてもらえるのです。

が、売主が個人の場合、この保証期間はたいてい1週間に設定されています。

引き渡しから1週間以上過ぎてしまえば、付帯設備表と異なる点を見つけても、基本的には補償してもらえません。

そこで買主は、引き渡しから1週間以内(保証期間は契約時に確認してください)に、付帯設備表と実際の設備の状態をつきあわせて確認する必要があります。

「有」と記載されている設備はすべてあるか、「故障不具合・無」のものは本当に問題ないか、「故障不具合・有」のものの状態や程度は、付帯設備表のとおりか、動作確認も含めてひとつずつ確かめてください。

4-2-2.記載内容と異なればすみやかに補償を求める

では、引き渡し後に付帯設備表と実際の設備を確認した結果、記載と異なる部分や気になることがあれば、どうすればいいでしょうか?

その場合は、以下のことをした上で、保証期間内(1週間以内)にすみやかに仲介業者に連絡し、補償してもらえるよう交渉しましょう。

- 不具合や故障の部分を写真や動画に撮って記録に残す →動きが悪いなどの場合は、実際に動かしているところを動画で撮っておきましょう。

- 気づいたその日に不動産仲介業者に連絡する →保証期間内に連絡したということを証明できるよう、気づいたらすぐに相手に連絡しましょう。

5.まとめ

いかがでしょうか?

付帯設備表について、よく理解できたかと思います。

では最後にあらためて、この記事のポイントをまとめましょう。

- 「付帯設備表」は、不動産にどのような設備がついているか、故障や不具合がないかを記載した表

- 付帯設備表に決まった書き方はない

- 付帯設備表に記載する設備はおおむね以下のとおり

【主要設備】

- 給湯関係:給湯機、湯沸かし器など

- 水まわり関係:台所設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備など

- 空調関係:冷暖房機、床暖房設備、換気扇など

- その他:インターフォン、ドアチャイムなど

【その他の設備】

- 照明関係:屋内照明器具、屋外照明器具

- 収納関係:食器棚、つり戸棚、床下収納、下駄箱など

- 建具関係:網戸、雨戸、戸、扉、ふすま、障子、畳など

- その他:テレビアンテナ、敷き込みカーペット、物干し、車庫、物置、庭木、門、塀など

- 付帯設備の保証期間は、売主が個人の場合はおおむね引き渡しから1週間

以上を踏まえて、あなたが問題なく不動産売買を終えられるよう願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。