「測量図ってどのような時に使うの?」

「測量図の使い分け方が知りたい」

上記のようなお悩みをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

測量図とは、土地の面積や隣接地との境界などの情報が記載されている図面のことです。

主に「地積測量図・確定測量図・現況測量図」の3種類が存在し、それぞれ異なった特徴を持っています。

測量図はあまり馴染みのないものなので、どのようなものかわからないですよね。

そこでこの記事では、測量図の違いや特徴を理解するために、以下のポイントを詳しく解説します。

▼この記事でわかること

- 測量図の概要

- 測量図の3つの種類と特徴

- 測量図の取得方法

- 測量図を使用する際の注意点

測量図を正しく活用し、損や不要なトラブルを避けるためにも、ぜひお役立てください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.測量図とは?土地測量の結果を記した図面

測量図とは、土地測量の結果を記した図面のことです。

「土地家屋調査士」と呼ばれる、資格を所有した専門の調査士が調査を行い図面を作成します。

測量図は以下の3種類に分かれています。

- 地積測量図

- 確定測量図

- 現況測量図

それぞれの具体的な違いは「2.測量図には3つの種類がある?【特徴・タイミング・注意点】」で紹介します。

1-1.測量図の記載内容

測量図の記載内容は、以下の通りです。

- 土地の面積

- 土地全体の形

- 隣接地との境界の位置

- 方位

- 地番などの場所を示す情報

- 制作年月日

測量図は、土地について詳しく知りたい場合に取得するものと考えれば、わかりやすいでしょう。

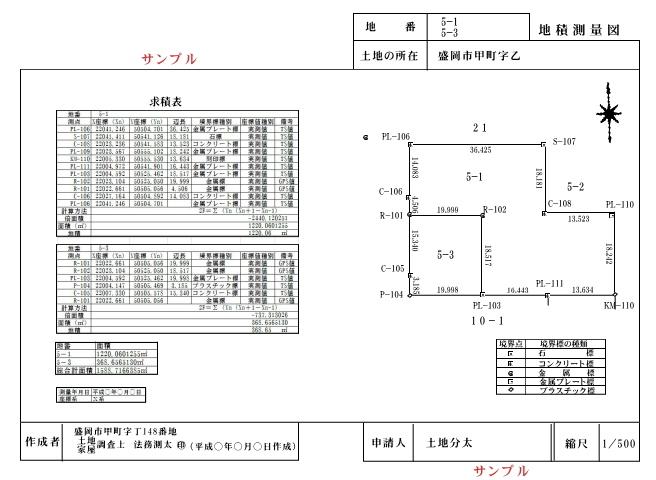

以下は、測量図の1つである「地積測量図」のサンプルになります。

記載内容やレイアウトは各測量図によって異なりますが、大枠のイメージは以下の図の通りです。

測量図は土地の売却を検討している時や、土地の形を詳しく知りたい場合、隣人との越境トラブルを解決したい場合などに役立ちます。

このように使用目的が異なることから、測量図には3種類存在するのです。

1-2.測量図の見方

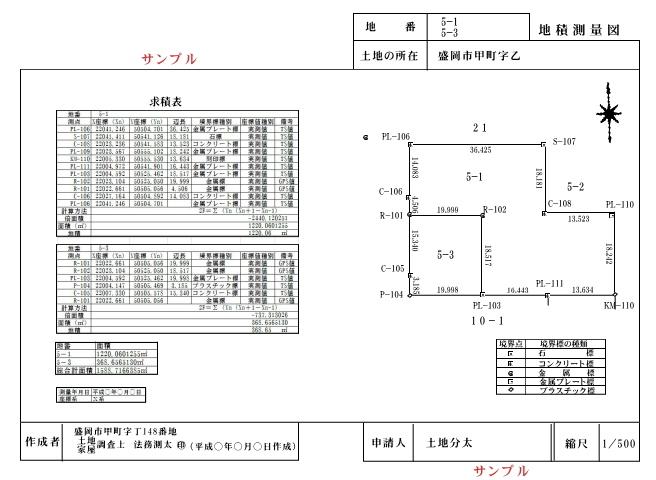

次に、測量図の見方をサンプルをもとに詳しく見ていきましょう。

今回は下記の地積測量図を参考にします。

右側の図面には、境界点や境界線の座標が記されており、その下には境界標の種類や境界点などの判例が記載されています。

左側は「求積表」と呼ばれるエリアで、面積の計算方法と計算結果が記載されています。

その下の小さな表に記載されているのは、測量日です。

最後に、枠外の記載内容として、図面右上には、土地の地番や所在が、図面下には測量の申請者と図面の縮尺、求積表の下には測量図の作成者が記載されています。

2.測量図には3つの種類がある?【特徴・タイミング・注意点】

1章でお伝えしたように、3つの測量図の特徴はそれぞれ異なります。

各測量図の特徴は、以下のとおりです。

- 確定測量図:土地の売買の際に使用したい

- 地積測量図:土地の面積をすぐに把握したい

- 現況測量図:所持している地積測量図の面積が合っているか確認したい

このように、目的に合わせて使い分けることが重要です。

以下の表は、「地積測量図・確定測量図・現況測量図」の3つの図の違いをまとめたものです。

| 地積測量図 | 確定測量図 | 現況測量図 | |

| 境界の確定 |

× (平成17年3月7日以前は立ち会い必須ではないため) | ○ | × |

| 取得方法 | 法務局 | 測量会社 | 測量会社 |

| 取得費の目安 | 450円程度 | 35~70万円 | 10~20万円 |

| 取得時間の目安 | 1時間~ | 2~3ヵ月 | 1週間程度 |

| 面積の信用度 |

△ (古いものは測量の精度が低いため) | ○ |

× (大まかな測量のため) |

| 使用するケース |

土地の売却検討時など (土地の面積を簡単に確認したい時) |

不動産取引時 (土地の面積や境界を正確に把握したい時) |

家を設計する際など (土地のある程度の面積を知りたい時) |

1つずつ詳しく解説するので、どれが自分にとって必要なものか判断する際の参考にしてください。

2-1.①地積測量図

地積測量図とは、法務局に保管されている公の図面です。

主に土地の面積を確認する際に使う図と認識しておきましょう。

地積測量図には、以下のような特徴があります。

- 3つの図面の中でもっとも簡単に取得できる

- 不動産取引時には使用できない

2-1-1.地積測量図の特徴

「確定測量図」「現況測量図」は土地家屋調査士の測量のもとで作成される図面なので、図面を得るには測量を依頼する必要があります。

一方、地積測量図は、法務局に保管されています。

そのため「土地の面積を確認したい」と思った際、法務局に行くだけでいつでも簡単に測量図を手に入れることができます。

測量を行わなくても簡単に面積を把握できることは、地積測量図の大きなメリットです。

2-1-2. 地積測量図の使用タイミング

地積測量図は、土地の面積や形をすぐに把握したいときに使用します。

- 持っている土地を売却したいけれど、面積って大体どのくらい?

- 増築したいけれど、そもそもうちの土地ってどこからどこまで?

などを知りたい場合に取得すると、すぐに面積や地形などを把握できます。

土地の値段は面積に応じて変化するので、売却検討時に役立ちます。

2-1-3.地積測量図を使用する際の注意点

地積測量図は、不動産取引時には使用できません。

「公的な図面なのに、なぜそのまま取引に使えないの?」と思う方もいるでしょう。

不動産取引に使用できない理由は、測量が行われた年代によって、測量の方法や精度にばらつきがあるからです。

地積測量図は昭和時代から制作が始まり、徐々に記載内容や測量方法が統一されていきました。

古い年代の測量図は、現在の測量図に記載されている情報が載っていなかったり、測量の方法が異なっていたりと、信用度に欠ける図面も多く存在します。

よって地積測量図を使用する際には、隣接地所有者の境界立ち会いが必須となった、平成17年3月7日以降に制作された図面を参考にするのがベストです。

より詳しくは、地積測量図に関して書かれた以下の記事をご確認ください。

2-2.②確定測量図

確定測量図は、地積測量図の元となる図面のことを指します。

不動産取引の際にも使用できる、信用度の高い図面です。

確定測量図には、以下のような特徴があります。

- 正確な面積や境界がわかる

- 境界立会いが必ず行われる

- 不動産取引時に使用できる

2-2-1.確定測量図の特徴

確定測量図は、「境界立ち会い」と呼ばれる作業が行われており、隣接地との境界が明確になっていることが特徴です。

境界立ち会いとは、隣接地の所有者に立ち会ってもらい、お互いの土地の境界を明確にする作業のことです。

もしかしたら、あなたが所有している土地の中で、隣接地との境界があやふやになってしまっている部分があるかもしれません。

そのような場合に、曖昧な部分を明確にすることが、境界立ち会いの目的です。

作業時は土地家屋調査士とともに、古い測量図や地面に埋められた境界標などを参考にしながら、土地の境界線を明らかにしていきます。

境界線が明確になった後は、隣接地所有者と土地所有者がお互いに「境界確認書」と呼ばれる書類に署名と捺印を押すことで、確定測量図が正式な図面として成立します。

2-2-2.確定測量図の使用タイミング

確定測量図を使用するタイミングは、土地売買などの不動産取引時です。

不動産取引の際に確定測量図を使用することで、借り主も売り主も、お互いに損することやトラブルを避けられます。

たとえば所有している土地を、正確な面積がわからないまま売却する場合を考えてみます。

土地の値段は面積によって大きく変化するため、もし確定測量を行わずに売買すると、売買価格が正確なものではなくなってしまいます。

その結果、以下のような問題が発生します。

- 本来はもう少し高い値段で売れるはずなのに、安く売って損をしてしまう

- 土地の広さが正確ではなかったことで、買い主から訴えられる

境界が不明確なまま売却することで、買い主と隣接地の所有者がトラブルに発展してしまうこともあるでしょう。

よって確定測量図は、買い主・売り主をお互いに守るために必要な図面と言えます。

2-2-3.確定測量図を使用する際の注意点

境界確認書が取り交わされているとは言っても、越境が認められた際には、必ず覚書を締結しておかなくてはいけません。

なお覚書とは、簡単な契約書のことです。

確定測量によって土地の境界を明らかにしたところ、「実はお互いの建物や柵などが境界線からはみ出してしまっていた」ケースも実際にあります。

上記のように越境が認められた場合、対象物を取り除く必要があります。

しかし撤去が難しい場合は、「はみ出している部分は、次に家を建てる際に撤去します」などの覚書を締結すると、即時の対応をしなくても済むようになります。

口約束で後から揉めることがないよう、越境が認められた際には、その内容を紙に残し、誰が見てもわかる様にしておきましょう。

より詳しくは、以下の記事をご確認ください。

2-3.③現況測量図

現況測量図とは、現況からわかる測量の結果を図にしたものです。

3つの測量図の中では、最も信用度が低く、不動産取引時には使用できません。

現況測量図には、以下のような特徴があります。

- 土地の大まかな面積を把握するための図

- 3つの測量図の中で最も信用度が低い

- 不動産取引時には使用できない

2-3-1.現況測量図の特徴

現況測量図では、土地の大まかな面積がわかります。

その土地に設置されている塀などを参考にして図を作るため、隣接地所有者の立ち会いの必要はありません。

現地の境界標やフェンス・ブロック塀などで区切られた範囲のみを測量します。

よって土地の正確な面積や境界線などはわからず、ある程度の面積を把握するためだけに使用される図面です。

2-3-2.現況測量図の使用タイミング

現況測量図を使用するタイミングは、主に以下のケースです。

- 建物の新築時

- 土地のおおまかな面積を確認したい時

- 他の測量図を点検する時

上記に共通している点は、「土地の大まかな面積を知りたい場合にのみ使用される」ことです。

地積測量図の内容が合っているかどうかの点検や設計のための測量などに使用されます。

2-3-3.現況測量図を使用する際の注意点

現況測量図を使用する際、測量図に掲載されている面積や境界の位置を100%信用してはいけません。

確定測量図や平成17年3月7日以降に制作された地積測量図では、隣接地所有者の立ち会いの元、測量図を制作しています

「柵の位置までが自分の土地だと思っていたけれど、実は隣人の土地だった!」などのケースが実際に存在します。

しかし、現況測量図は立ち会い調査を行っていないため、柵の設置場所が本当に自分の土地であるかどうかの確認の余地がありません。

そのため現況測量図はある程度の土地の面積を把握する手段として使用し、不動産取引などの誤りが許されないケースでは、使用を控えるようにしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.測量図の取得方法は?3つの種類ごとに解説

では、測量図はどのように取得すればよいのでしょうか。

3種類の測量図のうち、「地積測量図」だけはすぐに手に入れられますが、他の2種類は測量を実際に行うため、取得までに時間がかかります。

それぞれの特徴は、以下の表をご確認ください。

| 地積測量図 | 確定測量図 | 現況測量図 | |

| 取得方法 | 法務局 | 測量会社 | 測量会社 |

| 取得費の目安 | 450円程度 | 35~70万円 | 10~20万円 |

| 取得時間の目安 | 1時間~ | 2~3ヵ月 | 1週間程度 |

ここでは、各測量図の取得方法や流れにを詳しく解説します。

3-1.地積測量図の取得方法

地積測量図は、3つの中で最も簡単に取得できる図面です。

法務局を訪れるか、インターネットや郵送にて手続きを行うだけで簡単に手に入ります。

3-1-1. 法務局で地積測量図を取得する方法

実際に法務局を訪れ、地積測量図を取得します。

その日のうちに測量図を取得できるので、急いで手に入れる必要がある際におすすめです。

なお訪れる法務局は面積を知りたい土地の管轄ではなく、離れた場所でも問題ありません。

法務省のページを参考にし、近くに法務局があるか確認してみてください。

【法務局で地積測量図を取得する流れ】

- 平日の8:30〜17:15の間に法務局を訪れる

- 「地図・地積測量図等の証明書・閲覧申請書」に必要事項を記入する

- または証明書発行請求機を操作し、登記事項証明書等交付申請書を作成する

- 法務局の「印紙売り場」または郵便局にて450円分の収入印紙を購入する

- 窓口に証明書を提出し、収入印紙で費用を支払う

地積測量図の取得費用は、1通につき450円です。

手数料は収入印紙と呼ばれる切手のようなもので支払うことになるため、郵便局で事前に購入しておくか、法務局内の印紙売り場で購入してから窓口を訪れるとスムーズに手に入れられます。

3-1-2.インターネットで地積測量図を取得する方法

インターネットで請求する場合、ネット上で手続きが完結するため、わざわざ法務局を訪れる必要がありません。

インターネットで地積測量図を取得する方法は、近くに法務局がない場合や法務局まで行く時間がない場合におすすめです。

【インターネットで地積測量図を請求する流れ】

- 「登記情報提供サービス」にアクセスする(平日8:30〜21:00まで)

- 「一時利用」を選択する

- 画面の指示にしたがって登録手続きを進める

- 「不動産登記情報」を選択し、画面の指示にしたがって土地の住所などを入力する

- 図面一覧から地積測量図を選択・請求する

- 画面通りに支払いを済ませ、PDFファイルをダウンロードする

取得費用は、1通につき362円です。

支払い方法はクレジットカードのみとなっているため、申し込み手続きの前にカードを用意しておきましょう。

3-1-3.郵送で地積測量図を請求する方法

郵送での請求は、封筒の中に申請書や収入印紙・返信用の封筒などを入れて法務局へ送る方法です。

法務局が遠くて行けない場合やインターネットでの手続きが苦手な場合におすすめです。

【郵送で地積測量図を請求する流れ】

- 「地図・地積測量図等の証明書・閲覧申請書」を印刷して、必要事項を記入する

- 450円分の収入印紙を郵便局で購入する

- 1の申請書の所定の欄に収入印紙を貼り付ける

- 申請書と返信用の切手を貼った封筒を同封し、管轄の法務局あてに郵送する

郵送で請求する際の費用は、法務局で取得する場合と同じ450円です。

現金での支払いはできないので、郵便局で購入した収入印紙を申請書に貼り付けて送付してください。

3-2.確定測量図の取得方法

確定測量図は、法務局を訪れても取得できません。

測量会社に依頼し、確定測量と呼ばれる測量が必要になります。

確定測量は隣接地所有者の立ち会いが必要となるため、手元に届くまでには、時間を要します。

測量を行う土地の状況によっても異なるものの、目安としては1〜4ヵ月程度かかると考えてください。

確定測量を行い、測量図を取得するまでの流れは以下の通りです。

- 土地家屋調査士に調査を依頼する

- 公図や登記簿謄本などの必要書類を揃える

- 現況測量を行う

- 隣接地所有者の立ち会いのもと境界確認を行う

- 確定測量図の完成・捺印

- 確定測量図の登記申請

確定測量図の取得には、およそ35〜70万円かかります。

費用や期間は、土地の状況によっても異なります。

より詳しくは、以下の記事をご確認ください。

3-3.現況測量図の取得方法

現況測量図を取得する際も、測量会社に測量を依頼する必要があります。

現況測量は隣接地所有者の立ち会いが不要なため、1週間程度で測量が終了します。

現況測量を行い、測量図を取得するまでの流れは以下の通りです。

- 土地家屋調査士に調査を依頼する

- 公図や登記簿謄本などの必要書類を揃える

- 現況測量をする

- 各種測量をする

- 現況測量図の完成

取得費用はおよそ10〜20万円です。

確定測量よりも、値段を抑えられます。

ただ値段だけで現況測量を選んでしまうと、のちのちのトラブルの発生につながりかねません。

どの測量図が必要か迷う場合は、土地家屋調査士に相談してみましょう。

4.測量図を取得する際の注意点とは?3つのポイントを紹介

測量図を取得する際、以下のような3つの注意点を理解しておくことで、トラブルの発生を未然に防げます。

- 測量図を取得する目的を明確にしておく

- 地積測量図の取得時は必ず作成年月日に注目する

- 測量図がない・新しく取得する場合は土地家屋調査士に調査を依頼する

どれも重要なポイントなので、一度目を通しておいて下さい。

4-1. 測量図を取得する目的を明確にする

測量図を取得する際に最も重要なポイントは、取得目的を明確にしておくことです。

「2.測量図には3つの種類がある?【特徴・タイミング・注意点】」でも触れた通り、各測量図の特徴は異なっており、それぞれ違う場面で使用します。

3つの図面の信用度は、「確定測量図>地積測量図>現況測量図」の順番に並んでおり、不動産取引にて使用できる図面は「確定測量図」のみです。

図に記載されている内容が似ているため、使い分けはやや複雑に感じるかもしれません。

「何のために測量図が必要なのか」の目的に合わせて使い分けることが重要です。

4-2. 地積測量図の取得時は必ず作成年月日に注目する

地積測量図を取得する際、作成年月日を確認してください。

地積測量図は、作成された年代によって記載内容や調査方法が異なります。

そのため、地積測量図を取得しても、誤った面積や境界が記載されているケースも少なくありません。

以下の表は、地積測量図の制作年代と、信用度をまとめたものです。

| 制作年代 | 特徴 | 信用度 |

| 昭和35年以上 | ほぼ現存していない |

× 測量の精度は低い |

| 昭和35年4月~昭和41年3月 | 尺貫法と呼ばれる古い単位を使用 |

× 精度はまだ低い |

| 昭和41年4月~昭和52年9月 | メートル法に変更 |

× 正確性や信頼性に欠ける |

| 昭和52年10月~平成5年9月 |

測量の電子化が進む 境界標の表記が規定 |

× 不正確な図面も多く存在 |

| 平成5年10月~平成17年3月6日 | 測量機器の電子化が主流に |

△ 立会いの厳格化 |

| 平成17年3月7日以降 | 世界測地系の座標値を使った公共標準点を使用 |

○ 隣地所有者の立会い必須 |

表に記載されている通り、昭和時代に作られた図は記載内容・精度ともに乏しく、信用度に欠けるリスクがあります。

よって地積測量図を取得する際には、以下の2つを確認しましょう。

- 平成17年3月7日以降のものを参考にする

- もしなければ平成5年10月〜平成17年3月6日までに作られたものを参考にする

上記の年代に当てはまる地積測量図がない場合は、新しく測量の依頼をおすすめします。

4-3. 測量図がない・新しく取得する場合は土地家屋調査士に測量を依頼する

法務局に行っても地積測量図がない場合や土地の売買のために地積測量図が必要になった場合などでは、これから測量図を取得する機会もあるでしょう。

これから測量図を取得する場合は、「土地家屋調査士」と呼ばれる専門家に測量を依頼してください。

土地家屋調査士は、すべての測量図を作成できる測量や登記の専門家です。

どの測量図が必要なのかわからない場合でも、的確なアドバイスがもらえます。

特に、隣接地所有者の立ち会いの元で測量が行われる確定測量を実施すれば、隣接地との境界が明確になり、境界のトラブルを解消できる可能性も高まります。

土地家屋調査士の調べ方は、こちらの日本土地家屋調査士会連合会のページから、お近くの土地家屋調査士会へ連絡してみてください。

5.測量図に関するよくある質問

最後に、測量図に関するよくある質問を紹介します。

5-1.地積測量図と公図の違いは?

地積測量図と似たものに、「公図」が存在します。

公図とは、土地の位置や形、隣接地との位置関係などが記載されている図面です。

地積測量図ほどの細かい情報は得られませんが、大まかな情報を知りたい場合に適しています。

多くの公図は明治時代に作成されており、現況と異なる場合があります。

地積測量図は土地売買や相続の際に面積を確認するのが主な目的であるのに対し、公図は隣接地との位置関係を確認するのに使用されます。

5-2.地積測量図がないのはなぜ?

法務局に保管されている地積測量図ですが、すべての土地で作成されているわけではありません。

地積測量図は、土地分筆登記や土地地積更正登記などが申請されることで、法務局に備え付けられます。

つまり、これらの手続きがされていない場合は、地積測量図がありません。

土地分筆登記や土地地積更正登記の際に地積測量図の備え付けが義務化された1959年よりも前に登記申請された場合にも、土地地積測量図は備え付けられていません。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.まとめ

この記事では測量図の特徴や3つの測量図の違いを解説しました。

最後に、もう一度3つの測量図の違いをまとめます。

- 地積測量図:法務局にある公的な測量図

- 確定測量図:不動産取引にも使用されている最も信用度の高い測量図

- 現況測量図:現況の柵やフェンスを元に作成された測量図

測量図は、それぞれの内容はほぼ変わらないものの、それぞれの図が使用できるシーンは大きく異なっています。

不動産取引に使用する場合は必ず「確定測量図」を取得する必要があるほか、すぐに面積を知りたい場合は法務局を訪れるだけで取得できる「地積測量図」が便利です。

この記事を参考に、あなたが測量図の特徴を理解し、適切な測量図を使用できることを願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。