隣地境界線とは、土地と土地との境界を示す線のことです。

家を建てる際や増築時、ブロック塀の設置時などに、どこまでが自分の土地か確認する際に使用します。

ただし、隣地境界線は土地に直接線が引かれている訳ではないので、場所がわかりにくくなっています。

そのため、

「うちの土地の隣地境界線ってどこなのだろう?」

「隣地境界線って、そこまで気にする必要があるの?」

と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

隣地境界線について普段の生活で意識する機会は少ないので、今まで特に気にしたことがないかもしれませんね。

しかし隣地境界線は目に見えないものの、自分の土地と隣人の土地との境界を明確にするために欠かせないものです。

もし隣地境界線を無視して家を建てたり、塀を設置したりすると、

- 建築後に隣人から越境部分の撤去を求められ、工事がやり直しになった

- 境界線の件で隣人とトラブルになり、関係が一気に悪化して住みにくくなった

などのトラブルが発生する可能性もあります。

また場合によっては、損害賠償請求などで高額な支払いを求められるケースもあるため、隣地境界線は無視できません。

不要なトラブルや支払いを避けるためには、建築や増築などの前に、隣地境界線について正しく理解しておく必要があります。

そこでこの記事では、あなたが隣地境界線について正しい知識を得られるように、以下のような内容について詳しく解説します。

▼この記事でわかること

- 隣地境界線の概要

- 敷地境界線・道路境界線との違い

- 隣地境界線の確認方法

- 無視した場合のリスク

- 無視した場合のトラブル例

- トラブルを避けるためのポイント

近隣の人との不要なトラブルや再工事を避けるためにも、早速読み進めてくださいね。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.隣地境界線とは

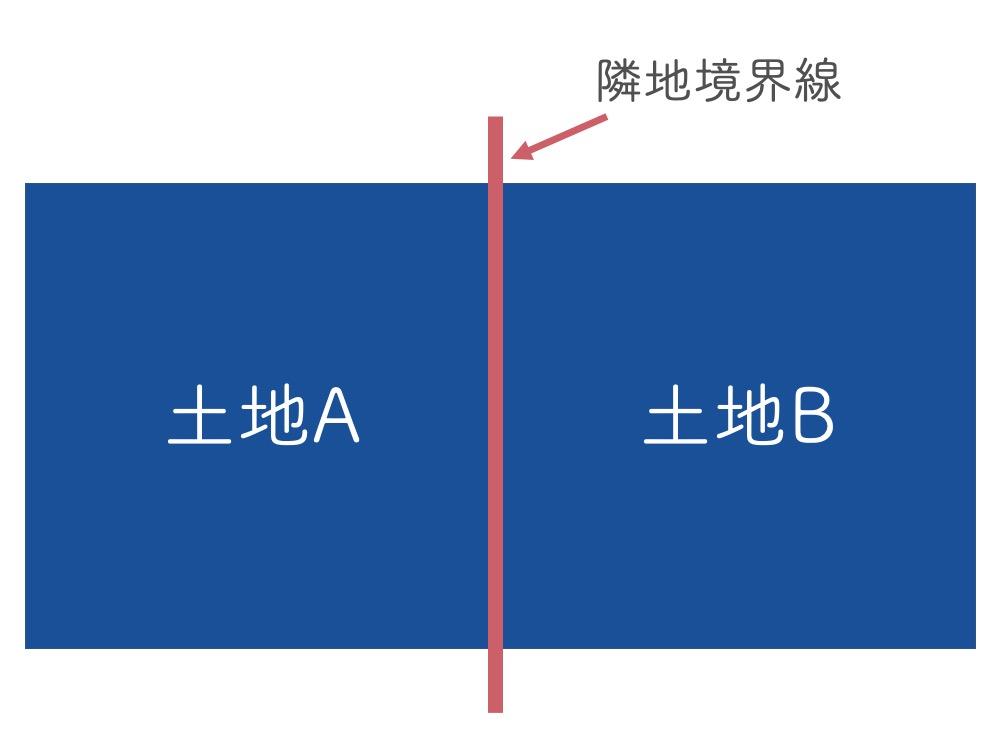

隣地境界線とは、特定の土地とその隣接地との境界を示す線のことです。

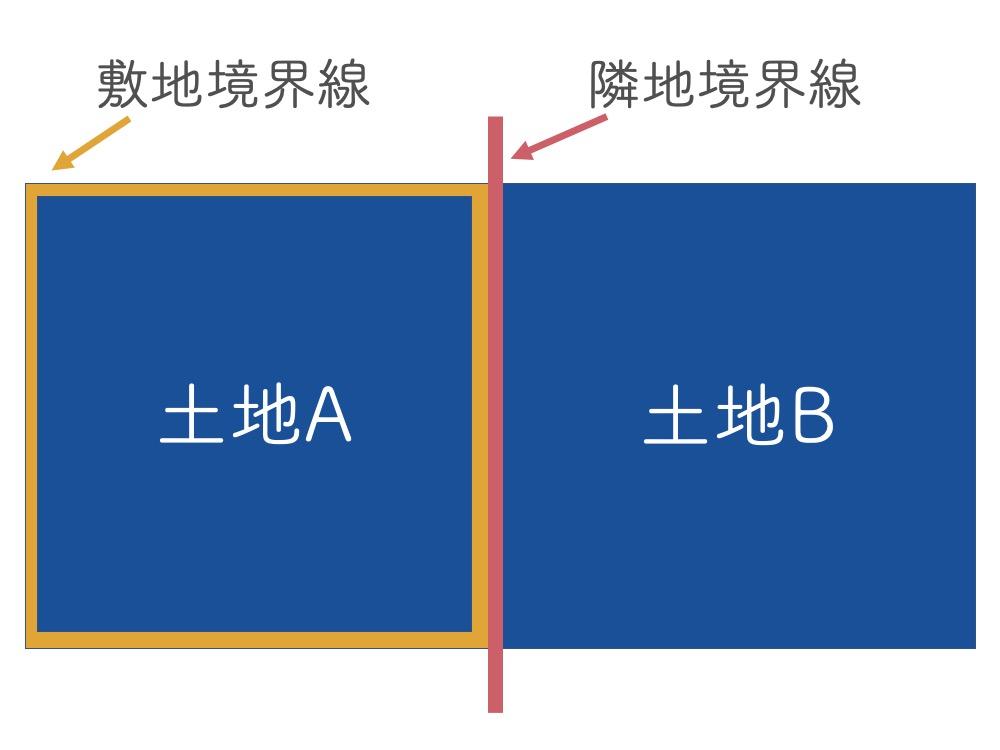

以下の図のように、隣接地との境界を示す「境界標」や「境界杭」をつないだ線が、隣地境界線となります。

主に家を建てる際や、塀を設置する際など、隣接地との境界を確認したい場合に使用されます。

「隣地境界線=隣接地との境界となる線」と聞くと、ただのお隣との境界線で、そこまで重要そうに感じないかもしれません。

ただ隣地境界線は、基本的に境界線ピッタリに家や塀を建てられない点には注意が必要です。

隣地境界線には法的な有効性があり、様々なルールが定められているため、無視すると思わぬトラブル発生のきっかけとなってしまいます。

建築や増築などの際には、民法において定められている決まりを守って建てる必要があるため、隣地境界線の事前の確認が欠かせません。

たとえば、建築時に馴染み深いものでは「建築の際は隣地境界線から50センチ以上離す必要がある」との法律が存在します。

このような法律や隣地境界線を無視して家を建てると、

- 隣接地の所有者との間でトラブルが発生

- 工事後に越境が確認され工事が1からやり直しになる

といったリスク発生の可能性があるため、隣地境界線を明確にしておくことは大変重要な作業と言えます。

詳しくは「6-2. 建物を建てる場合は境界線から50センチ以上離す必要がある」でも解説しますので、ぜひチェックしてください。

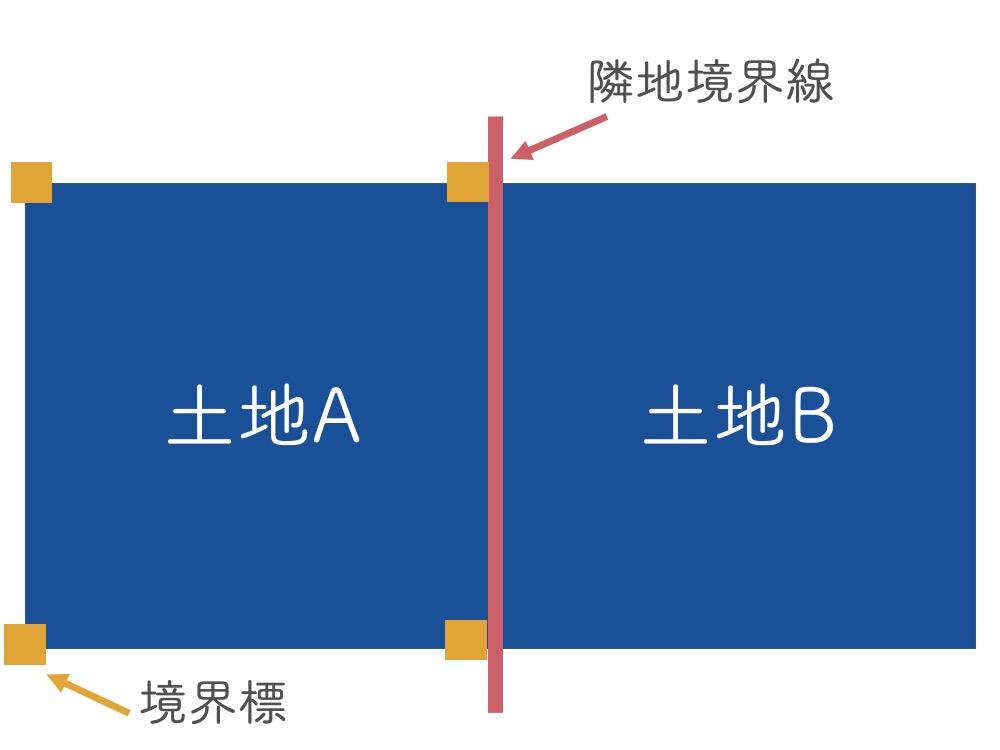

ちなみに境界標・境界杭とは、土地の境界を明確にするために地面に打ち込まれた目印のことです。

土地の隅の方に、以下の写真のようなコンクリート製や金属製の杭が埋められているのを見たことはないでしょうか?

隣地境界線は実際の土地では見ることはできませんが、この境界杭をつないでいけば、大まかな線を確認できます。

ただし、家を建てる際に確認すべき境界線は、隣地境界線だけではありません。

境界線には他にも複数の種類が存在します。

次項では、隣地境界線と敷地境界線・道路境界線との違いについて詳しく見ていきましょう。

2.隣地境界線と他の境界線との違い

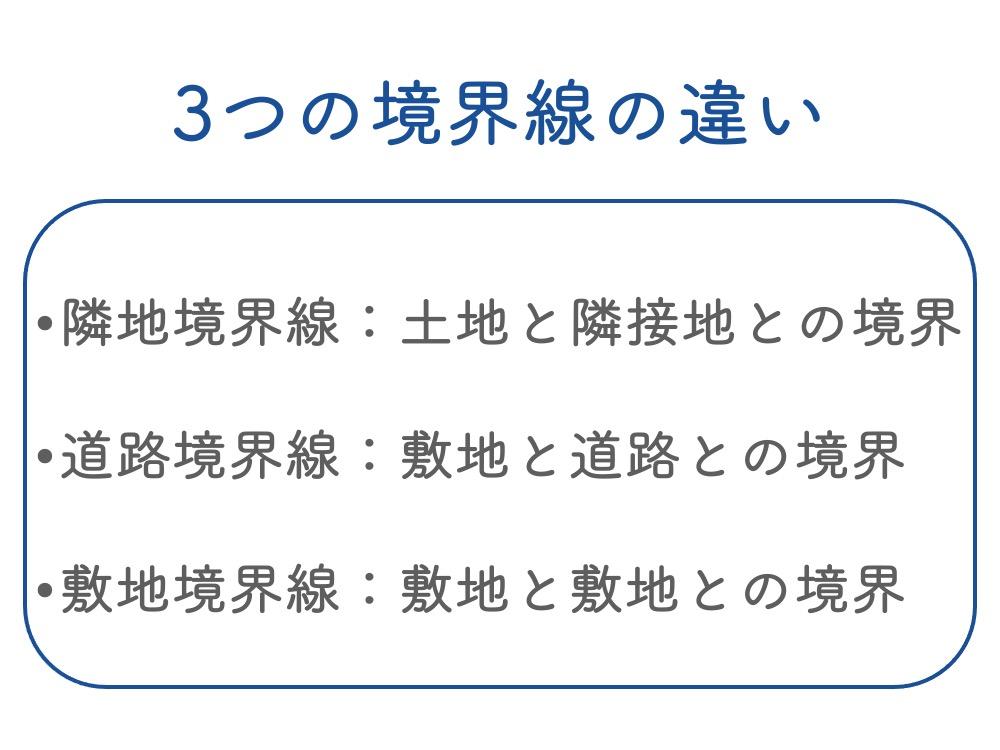

境界線は隣地境界線だけでなく、敷地境界線や道路境界線と呼ばれるものも存在します。

「自分の土地の境界だけ把握できればいいのだから、他は関係ないのでは?」と思うかもしれません。

しかし所有している土地の環境によっては、隣地境界線だけでなく、その他の境界線についても確認する必要があります。

また今後土地についてより詳しく調べようと思った際に、他の境界線との違いがわからず混乱してしまうかもしれません。

ここでは、隣地境界線と混同しやすい「道路境界線」と「敷地境界線」の2つの境界線について解説します。

自分には関係ないと思わず、一度違いについて目を通してみてください。

2-1.道路境界線

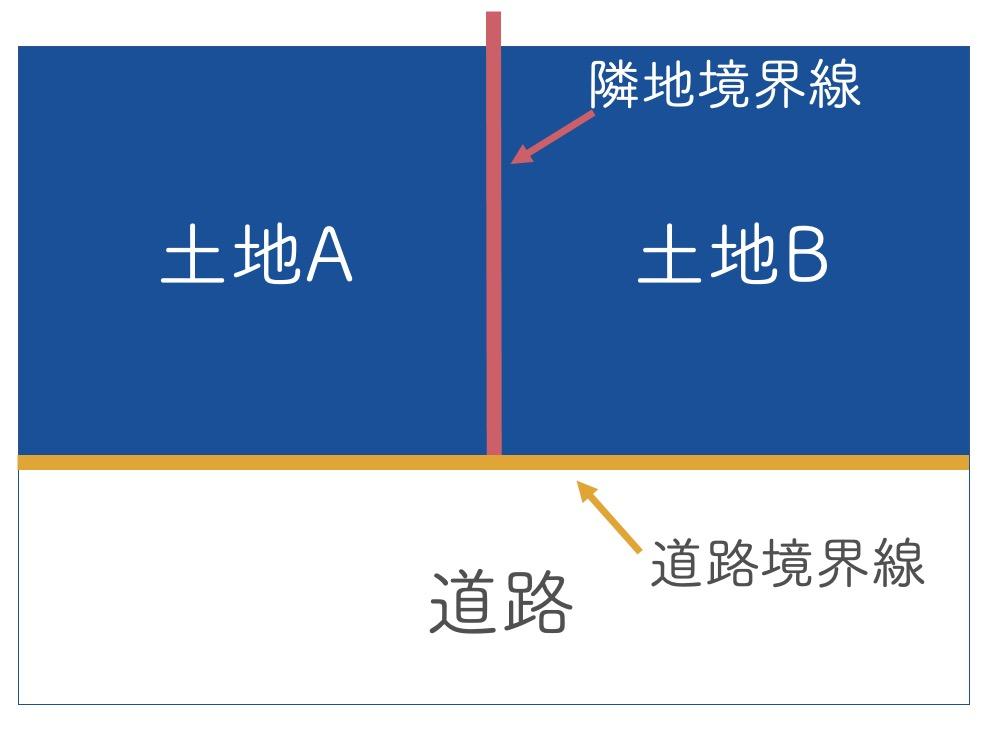

道路境界線とは、特定の敷地と道路との境界線のことです。

道路に面している土地があったとして、道路と土地の境目が道路境界線だと考えてください。

ちなみにここでの「道路」とは、私道ではなく、区や市などの行政が所有している公の道路を指します。

ここで、隣地境界線との違いについて整理してみましょう。

隣地境界線と道路境界線の違いは、境界線の位置にあります。

隣地境界線は土地と土地の間を指すのに対し、道路境界線では道路と土地の間を指します。

そのため、道路境界線をはみ出して建物を建てることはできません。

図のように道路に土地の一部が面している場合は、

- 隣接地との境界:隣地境界線

- 道路との境界:道路境界線

だと考えてください。

所有している土地が道路に面している場合は、一度確認しておくと安心です。

2-2.敷地境界線

敷地境界線とは、その名の通り敷地と敷地の境界線のことです。

隣接地の種類に関わらず、敷地の外周を囲んだ線を指します。

また「隣地境界線」と「道路境界線」を含めたものでもあるため、境界線の総称としても使用されます。

そのため、隣地境界線との違いは存在しません。

簡単に言えば、「敷地境界線の1つが隣地境界線」ということになります。

図のように、

- 敷地の外周:敷地境界線

- 隣接地との境界:隣地境界線

と考えるとわかりやすいでしょう。

土地について調べていると度々目にするため、覚えておくと便利ですよ。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.隣地境界線の3つの確認方法

3つの境界線の中でも、やはり最も使用頻度が多いものは隣地境界線です。

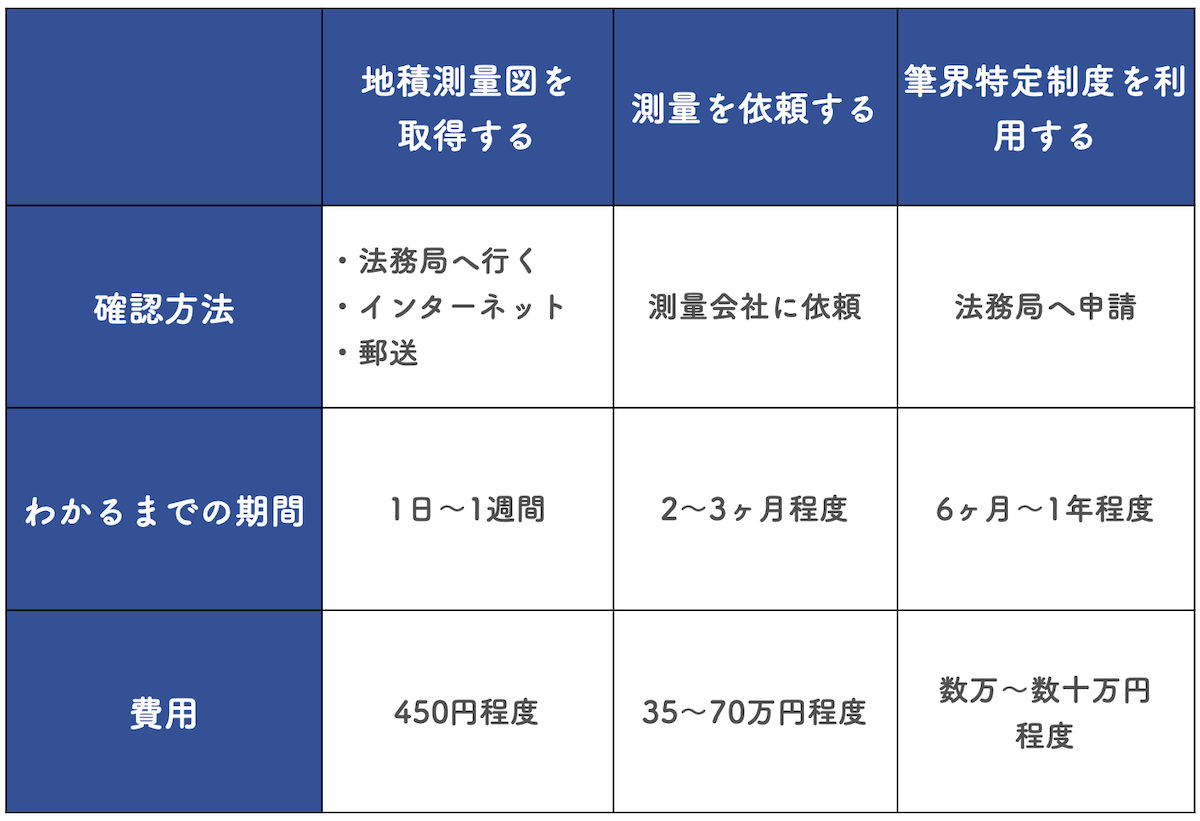

隣地境界線を確認する方法には、主に以下の3つがあります。

- 法務局で地積測量図を取得する方法

- 測量会社に測量を依頼する方法

- 筆界特定制度を利用する方法

ここでは、隣地境界線の確認方法について、難易度の低い順番から紹介します。

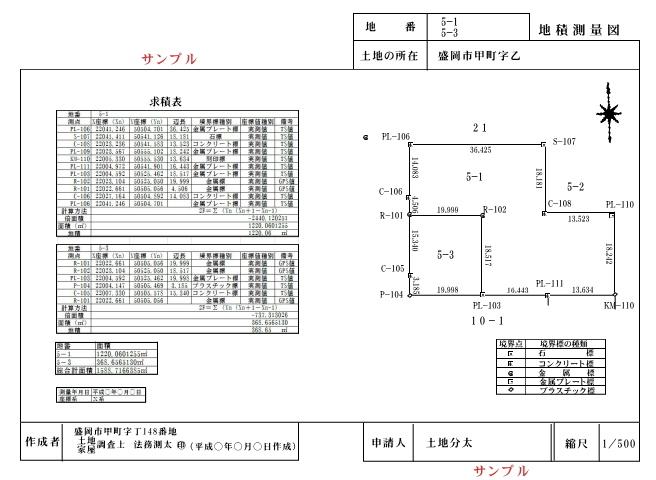

3-1.方法①法務局で地積測量図を取得する

1つ目の方法は、法務局で地積測量図を取得する方法です。

ただ地積測量図は普段使う機会が少ないため、「地積測量図って何?」と感じている方も多いでしょう。

地積測量図について簡単に説明すると、隣地境界線や面積などが記された図面のことです。

法務局に収められた公の図面のため、法務局を訪れるだけで簡単に取得できるので、面積や地形をすぐに把握したい場合によく使用されます。

取得費用は1通450円程度で、その他にインターネットや郵送での取得も可能です。

特に必要な書類なども無いため、お近くの法務局を訪れてみてください。

ちなみにお近くの法務局は、こちらの法務局のページにて調べられます。

ただし地積測量図はすぐに取得できて便利な半面、図面に記載されている面積や境界が誤っているケースも見られます。

特に昭和時代に作成された図は、まだ測量方法や記載内容が定まっていない傾向にあり、信用度は低いと言えます。

地積測量図には必ず作成日が記載されているため、取得時は必ず制作年月日を確認し、なるべく新しいものを使用することが重要です。

もし可能であれば、平成17年3月7日以降に作成されたものを参考にしてください。

なお地積測量図の詳しい取得方法や概要については、以下の記事で紹介しています。

より詳しくは、地積測量図について書かれたこちらの記事をご確認ください。

3-2.方法②測量を行う

2つ目は、測量を行う方法です。

測量とは、土地の面積や正確な形を把握するために行われる作業のことです。

古い地積測量図しか手に入らなかった場合や、参考にできそうな測量図がない場合は、測量を依頼することをおすすめします。

測量は「測量士」や「土地家屋調査士」と呼ばれる専門家が実施するため、境界があいまいになってしまっている場合でも、土地の正確な面積や形状・境界などを把握できます。

測量にはいくつかの種類が存在しますが、最も効果的なものは「確定測量」です。

確定測量とは、隣接地所有者の立ち会いの元で行われる測量のことで、古い測量図や土地所有者の意見などを参考にしながら、境界を明確にしていきます。

不動産売買の際にも使用できる信用度の高い図面なので、一度取得しておくと後々まで役立つでしょう。

測量の値段は35万〜70万円程度で、2〜3ヶ月程度かかることがほとんどです。

測量を依頼したい場合は、「地域名 土地家屋調査士」と検索して、複数社に見積もりを申し込んでみてください。

なおより詳しくは、確定測量について書かれたこちらの記事をご確認ください。

3-3.方法③筆界特定制度を利用する

3つ目は、筆界特定制度を利用する方法です。

筆界特定制度とは、登記された際の境界(筆界)の位置を明らかにする制度のことです。

境界線トラブルによる裁判の発生を回避するため、平成18年に施行されました。

6ヶ月〜1年程度で筆界が特定されるため、2年程度かかる裁判よりも短い時間で結果を確認できることが特徴です。

現地調査や測量などの調査の上で、筆界特定登記官と呼ばれる専門家が筆界を特定します。

制度が使われるケースは、

- 確定測量を実施しようとしたものの、お隣が立ち会いに協力してくれない

- 境界についての意見が一致せずもめている

などの場合が多く、主に境界に関する争いを解決する手段として活用されます。

測量との違いは、新たに境界を定めるのではなく、登記官により元々の筆界が明らかにされることです。

元々の筆界を明らかにするためだけに行われる制度なので、確定測量とは異なり、境界標の設置などはできません。

しかし既に境界線で揉めている場合や、なるべくスムーズに境界を明らかにしたい場合などに便利な方法です。

手数料は土地の価格によって変動し、土地の価格が安い場合は数千円・高い場合は1万円以上かかります。

また調査において測量が必要となった場合は、手数料の他に測量費用として数十万円が発生することもあります。

なお制度を利用したい場合は、申請書に必要事項を記載の上、必要書類を揃え、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に申請を行います。

調査費用や手順についてより詳しく知りたい場合は、政府広報オンラインが公開しているこちらのページを参考にしてみてください。

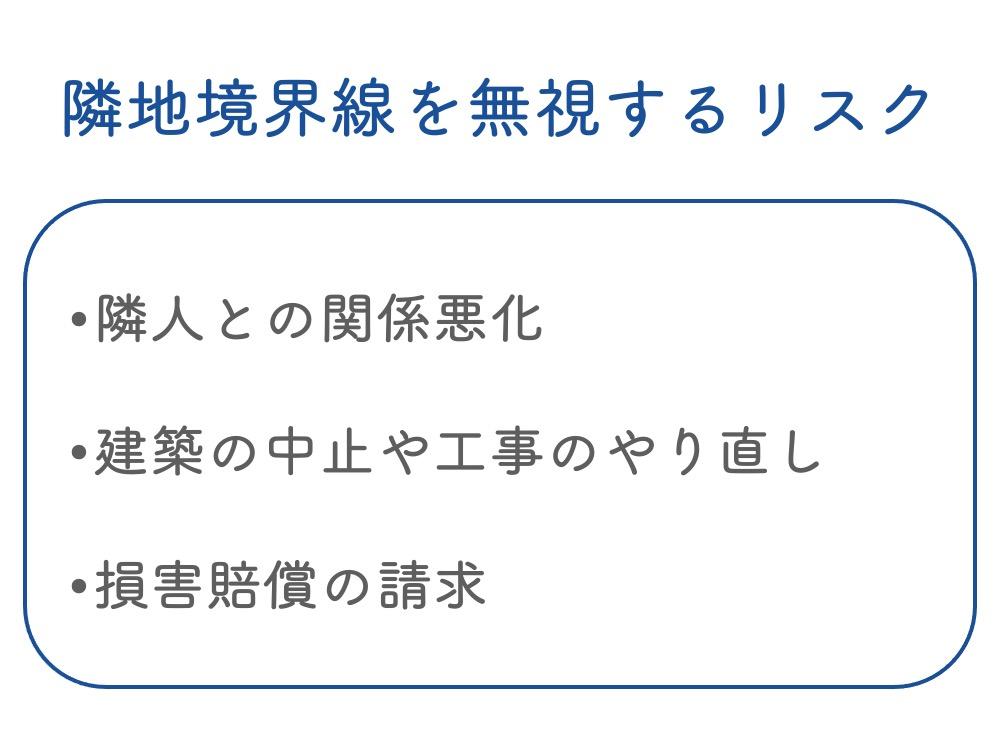

4.隣地境界線を無視してしまった場合のリスク3つ

では隣地境界線を無視してしまった場合には、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

ここでは、起こる可能性の高い3つのリスクを紹介します。

4-1.隣人との関係悪化

最も起こりやすいトラブルは、隣人との関係悪化です。

少し塀などがはみ出している程度であれば、そこまで大きなトラブルにならないかもしれません。

しかし越境した建築物のせいで、隣人宅の日当たりや風通しなどが悪くなってしまった場合はどうでしょうか。

隣人からすれば、「お隣が境界線やルールを守らなかったせいで、うちの環境が悪くなってしまった」と思いますよね。

隣人とは日常生活で顔を合わせる機会も多いため、境界線の無視をきっかけとして、大きなトラブルにつながってしまうケースも多いです。

4-2.建築の中止・工事のやり直し

建築の中止や、工事のやり直しも発生する可能性の高いリスクの1つです。

建築途中で越境やルール違反が判明した場合には、隣地所有者から建築の中止を要求されるケースもあります。

増築などで一部分のみの工事であれば、それほど規模の大きな工事は必要ないかもしれません。

しかし既に完成してしまっている場合は、該当部分を解体して、土台から工事をやり直すことになります。

せっかく作ったものをまた壊して1からやり直せば、工事費用はかなり高額になることが予想されます。

4-3.損害賠償の請求

工事のやり直しだけでなく、隣人から損害賠償を請求されるケースもあります。

請求される金額は、相手が被害を受けた度合いなどによっても異なるため、一概にいくらとは言えません。

ただし「越境部分によってまったく日が当たらなくなった」などの理由によっては、かなり高額の損害賠償を請求されることも考えられます。

「こんな金額支払えない」と思っても、境界線やルールを無視したのはこちら側のため、支払いは避けられなくなってしまいます。

5.隣地境界線を無視した場合のトラブル例

次に、隣地境界線を無視した場合のトラブル例について注目してみましょう。

隣地境界線を無視すると、以下のようなトラブル発生の可能性が非常に高くなります。

ここでは起こりやすい3つのトラブル例を紹介しますので、参考にしてください。

5-1. 相続した土地の一部が実は隣人のもので、隣人と境界線でもめることになった

「相続する前に親から聞いていた境界線と、本来の境界線が異なっていた」といったトラブルは、大変よくあるケースの1つです。

特に相続で取得した土地は、境界線があいまいになってしまい、親族から聞いていた境界線と異なっている場合が多いです。

境界標が確認できないなど、境界線に少しでもあいまいな部分がある場合は、「3-3.方法③筆界特定制度を利用する」にて紹介した筆界特定制度などで、一度本来の境界線を確認することが重要です。

5-2. 塀の場所が実際の隣地境界線の場所とは異なっていた

隣地境界線は目に見えないため、ブロック塀などを設置して、境界線の代わりとしているケースもあります。

しかし、ブロック塀の設置位置が必ずしも正しい境界線とは限りません。

「塀の設置場所が境界線だと思い込んでいたものの、実は正しい境界線の場所とかなりずれていた」といったケースも非常に多いです。

このようなケースでは、ある日隣人が測量を行ったことでずれが判明し、塀を一旦壊して設置し直すことになります。

塀の設置場所が隣地境界線と信じ込まず、正確な場所を知りたい場合は、測量を依頼することをおすすめします。

5-3. 境界標の位置が工事の際にずれていた

境界標が埋められている場合でも、工事の際などに境界標がずれてしまい、位置が変わってしまっているケースもあります。

境界標は工事などで一時的に場所を動かすことも可能なため、工事後に元の位置がわからなくなり、工事をきっかけにずれてしまうケースも多いのです。

そのため境界標が設置されている場合でも、位置が変わってしまっていたり、一部災害などでなくなってしまったりといったケースもあります。

境界を明確にする必要がある場合は、境界標があるからと安心せずに、測量や筆界特定制度などを活用すればトラブルを防止できますよ。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

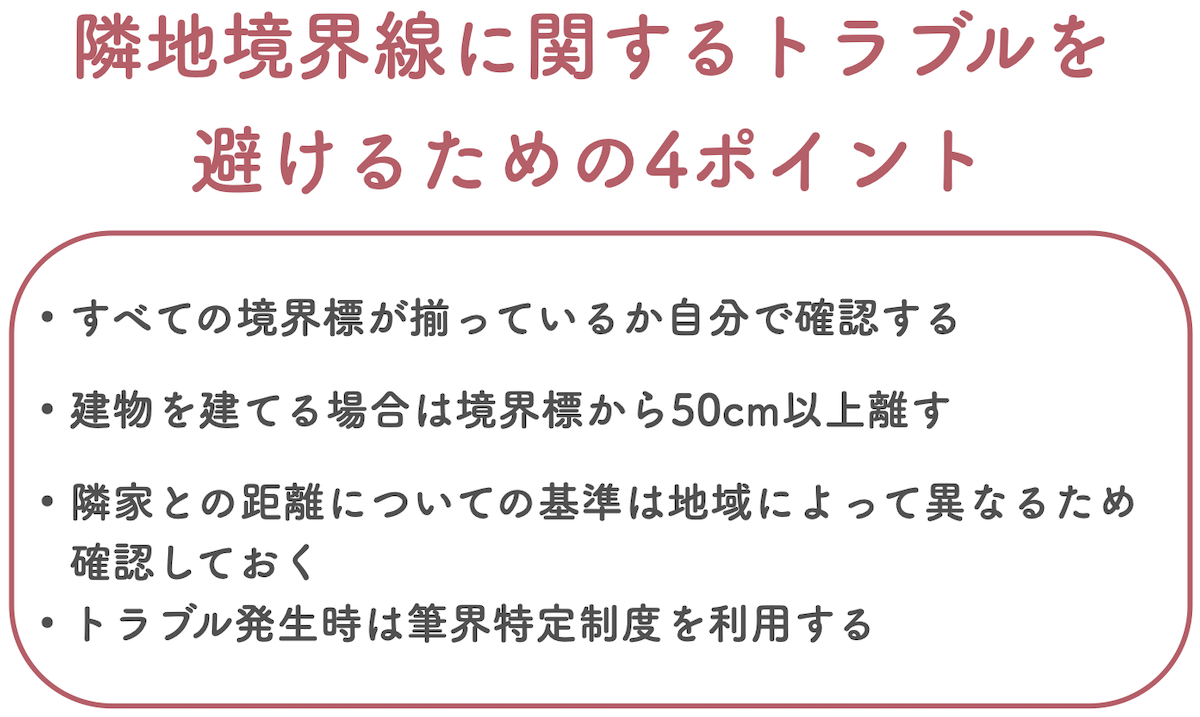

6. 隣地境界線に関するトラブルを避けるための4ポイント

上記のような隣地境界線に関するトラブルは、いつ発生するかわかりません。

そのため「自分は大丈夫だろう」と思い込まず、事前に隣地境界線に関する情報を頭に入れておくことが重要です。

ここでは特に重要度の高い4つのポイントを解説しますので、トラブル発生を防止するためにも一度確認してみてください。

6-1. すべての境界標が揃っているか自分で確認する

1つ目のポイントは、すべての境界標が揃っているか自分で確認することです。

境界標は必ずしも土地の四隅に埋められている訳ではなく、設置されていなかったり、工事や災害などで一部がなくなっていたりするケースもあります。

もし境界標がないまま放置しておくと、後から隣人と境界に関するトラブルが起きた際に、自分の土地の境界を正しく主張できないかもしれません。

場合によっては、境界標がないことで、本来の広さよりも使用できる土地の面積が少なくなってしまうことも考えられます。

トラブルが発生してから境界標の有無で争うことのないように、事前に確認しておきましょう。

なお境界標はただ土地の四隅を見るだけでも確認できますが、より効率よく作業を行いたい場合は、地積測量図の取得が便利です。

地積測量図には境界線や面積が記載されているため、境界標を探しやすくなります。

「3-1.方法①法務局で地積測量図を取得する」でも説明した通り、地積測量図は法務局に行ったり、インターネットで手続きを行ったりするだけで簡単に取得できます。

取得した地積測量図を片手に、境界標の場所を探してみてください。

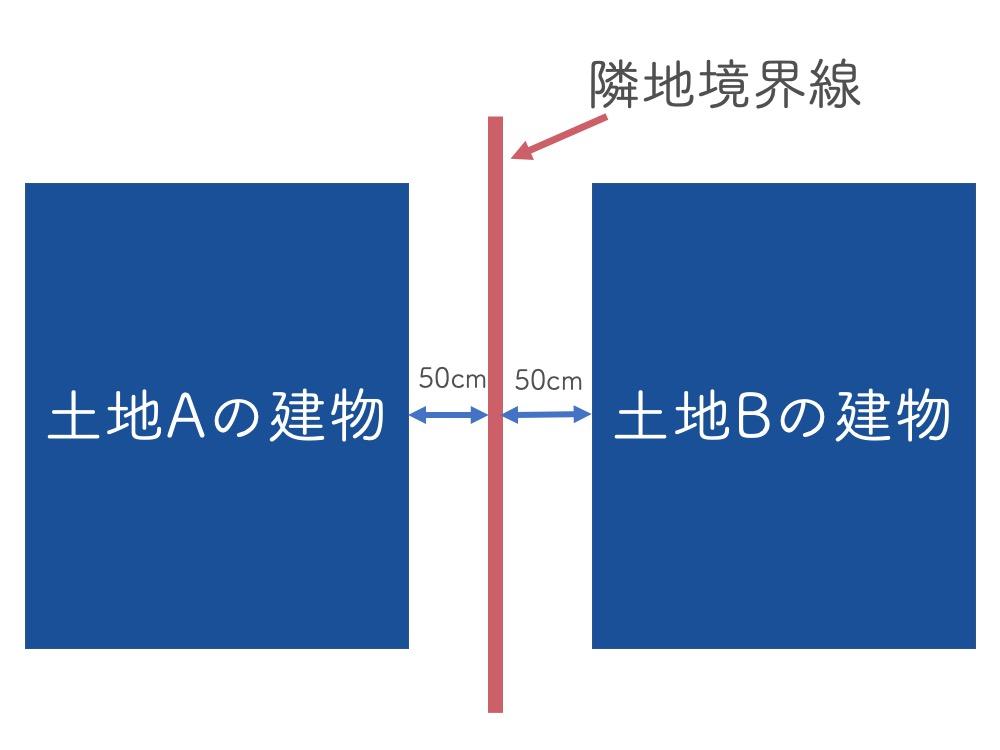

6-2. 建物を建てる場合は境界線から50センチ以上離す必要がある

建築時や増築時に事前に確認しておきたい規定の1つとして、「建物を建てる際には境界線から50センチ以上離す」というものが挙げられます。

つまり、隣地境界線と外壁が50センチ以上離れている必要があるということです。

上記の規定は民法第234条1項により定められているため、双方が合意すれば、50センチ以内に壁が出てしまっても問題ありません。

しかし双方が合意していない状態で、勝手に違反して建築した場合は、隣接地所有者は建築の中止や工事のやり直しを求めることができます。

せっかく家を建てたのに、後から工事のやり直しになったら困りますよね。

50センチの規定が定められている理由は、部屋に陽の光などが入りにくくなってしまい、快適な住環境を維持しづらくなってしまうためです。

また家と家との距離が近すぎることにより発生する、プライバシーの問題から守るためとの理由も存在します。

工事のやり直しや損害賠償請求を防ぐためにも、50センチ以上壁が出てしまいそうな場合は、必ず隣人の許可を取ってから工事を行いましょう。

6-3. 地域によって隣家との距離についての基準は異なる

上記の「境界線から50センチ以上離す」との規定は、日本全国共通ではない点にも注意が必要です。

地域によっては、1メートルや1.5メートルなど、壁を離す必要があるケースも存在します。

「50センチ離せばいいだけだろう」と思い家を建てると、隣人とトラブルになったり、再工事を行ったりする可能性もあります。

また規定よりも広い距離を取ることで、イメージよりも家が小さくなってしまうかもしれません。

土地の購入後や家の建築後に「しまった」とならないように、事前に地域の基準を確認しておくことをおすすめします。

各地域の規定については、「外壁後退 地域名」と検索してみてください。

記載方法は地域によって異なりますが、「外壁の後退距離」「壁面位置の制限」といった項目に記載されていることが一般的です。

6-4. トラブル発生時は筆界特定制度を利用する

「3.隣地境界線の3つの確認方法」でも解説した通り、筆界特定制度は境界線に関するトラブルの解決に役立ちます。

筆界特定制度は裁判をせずに筆界を明確にするための制度なので、裁判よりも短時間・低費用で問題を解決できます。

また公平な立場から元々登記されていた筆界を明らかにするため、少ない負担でのトラブル解決が可能になります。

詳しい流れや費用について知りたい場合は、政府広報オンラインが公開しているこちらのページを参考にしてください。

7.まとめ

この記事では、隣地境界線の概要や他の境界線との違い、確認方法について解説しました。

隣地境界線は、ただの隣との境界線ではなく、法的な有効性がある点に注意が必要です。

そのため建築時や増築時には、事前の境界線の確認が欠かせません。

もし隣地境界線を無視した場合には、工事をやり直すことになったり、隣人に損害賠償を支払うことになったりする可能性も高いです。

思わぬトラブルを防止するためにも、たかが境界線と思わずに適切な距離を守って建築や増築を行いましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。