地積測量図とは、簡単に言うと土地の面積が記された図面のことです。

図面には他にも土地の正確な形状や、隣接地との境界を示す境界標の位置などの情報が記載されています。

土地の値段を知りたい場合など、主に「土地の正確な面積を確認する際に使う図面」と考えると分かりやすいでしょう。

ただ測量図には様々な種類が存在するため、「他の測量図との違いがよくわからない」「どうすれば自分の土地の地積測量図を取得できるのだろう」と感じている方も多いかもしれません。

地積測量図は普段馴染みのないものなので、どのような内容が記載されているのか、どうやって取得すればよいのかなどが分からず不安に思いますよね。

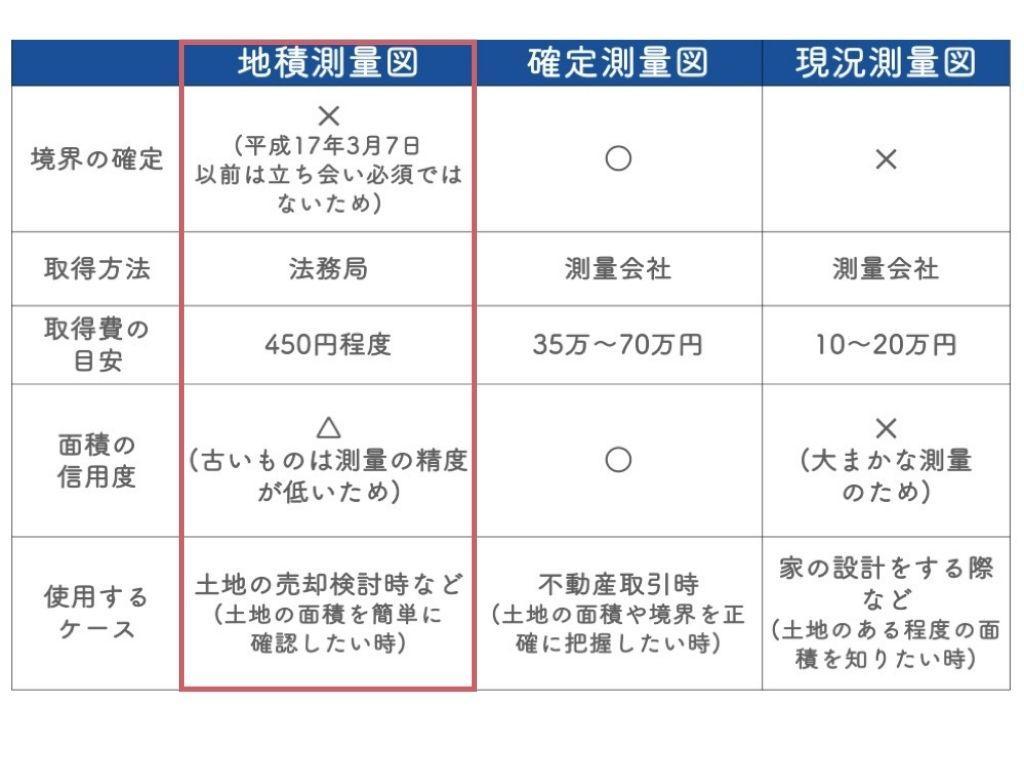

以下の表にも記載されている通り、地積測量図は法務局に行けば誰でも取得できます。

ただし制作された年代によって記載内容や測量方法が異なっていたり、法務局に行っても自分の土地の地積測量図がなかったりするケースも多いため注意が必要です。

地積測量図についてよく知らないまま図を取得し、その図を使用することで、

- 実際の土地の面積と測量図の面積が異なっており、売却価格で損をする

- 測量図の境界線が古いもので、隣人と塀の設置場所でもめる

- 境界線についての意見が隣人と合わず、土地の売却手続きが進まなくなる

などのトラブルが発生してしまうかもしれません。

そこでこの記事では、あなたが地積測量図について正しい知識を得られるように、以下のようなポイントについて詳しく解説します。

▼この記事でわかること

- 地積測量図の概要

- 地積測量図に記載されている内容

- 制作年代における記載内容

- 確定測量図や現況測量図との違い

- 取得方法

- 地積測量図が古かった場合・なかった場合の対処法

この記事を最後までお読みいただくと、地積測量図を取得する方法や、自分の土地の正確な面積を把握する方法が分かります。

土地の売買における損やトラブルを防ぐためにも、早速読み進めてみてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.地積測量図とは

地積測量図とは、法務局に備えられた公的な土地の測量図のことです。

「地積=面積」という意味なので、主に土地の面積が記されている測量図だと考えてください。

「自分の土地の面積が知りたい」と感じたときに法務局を訪れれば、誰でも取得することができます。

法務局に行くだけで面積が分かるため、面倒な手続きなども必要ありません。

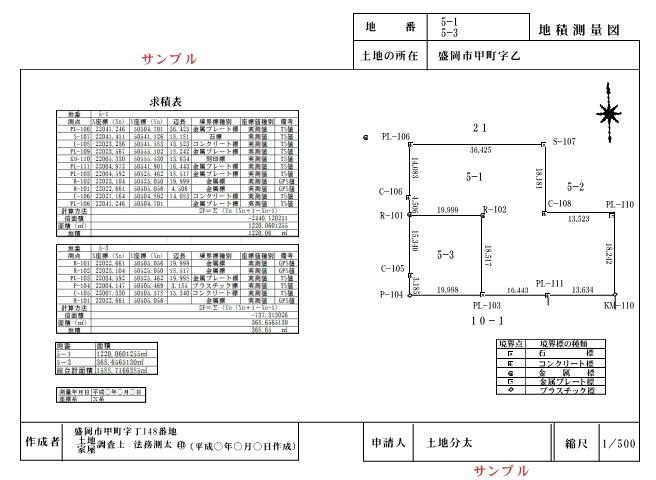

図のレイアウトは制作年代や制作者によっても異なりますが、以下のようなものをイメージするとわかりやすいかと思います。

ただ地積測量図は便利な半面、使用されるケースが限られてしまう図面でもあります。

地積測量図が使用されるケースは、「売却前に土地の面積を確認したい場合」など一部のみ。

不動産取引や、境界に関する隣人とのトラブル解決などには使用できないケースがほとんどです。

その理由は、地積測量図は制作年代によって記載内容が異なり、信用度が大幅に変化するため。

取得した図が古い年代のものである場合は、測量の精度が悪かったり、方法が統一されていなかったりといった理由により、正確な図面として認められないケースがあるのです。

「じゃあ地積測量図を取得する意味はないの?」と思うかもしれません。

しかし地積測量図には、測量を行わなくても簡単に面積を把握できるという大きなメリットが存在します。

土地の正確な面積や境界が明確になる「確定測量」は、専門業者への依頼や隣接地所有者の立ち会いといった、多くの手間や時間のかかる作業です。

よってすぐに面積を知りたい場合や、境界標の位置を確認したい場合は、地積測量図の取得が便利なのです。

では、地積測量図にはどのような情報が記載されているのでしょうか。

地積測量図には、土地の面積や隣接地との境界の他にも、土地の正確な形状などの様々な情報が記載されています。

次項ではその内容と面積の確認方法について、詳しく見ていきましょう。

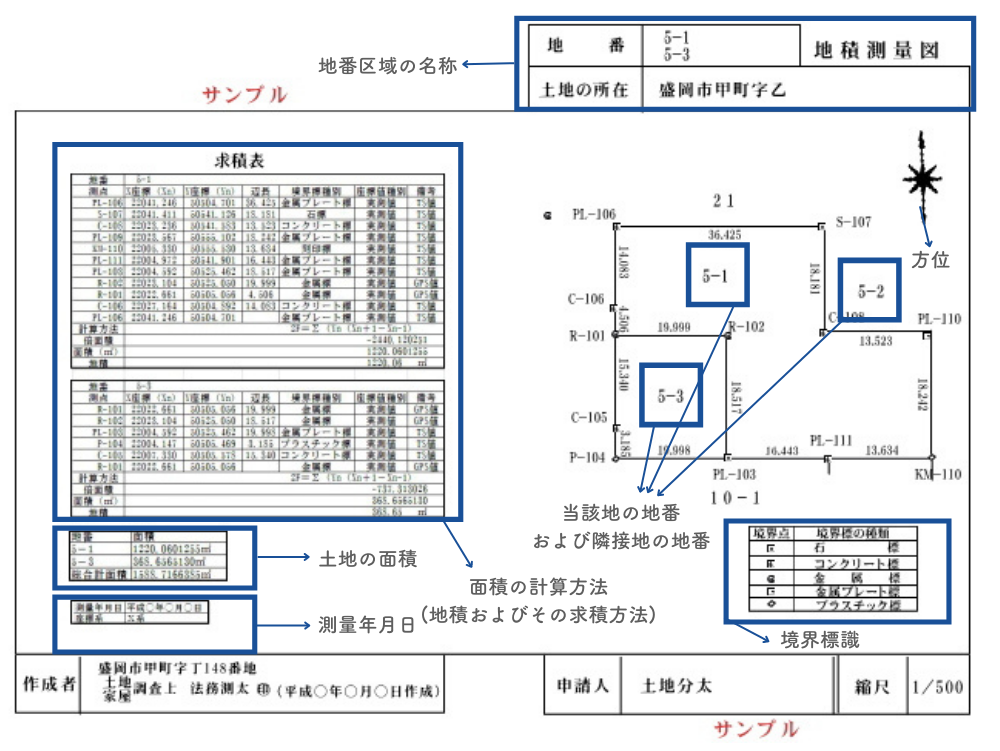

2.地積測量図の内容

地積測量図は法律によって定められた公的な図面なので、記載内容や図面の作成方法について細かな決まりが存在します。

不動産登記規則第七十七条によれば、地積測量図には以下のような情報を記録することが定められています。

▼地積測量図の内容

- 地番区域の名称

- 方位

- 縮尺

- 地番(隣接地の地番を含む。)

- 地積及びその求積方法

- 筆界点間の距離

- 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

- 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

- 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

- 測量の年月日

少し難しく感じますが、地積測量図には主に「測量した場所・面積の計算方法・面積・測量した年月日」といった情報が記載されていると考えてください。

ただそうは言っても、実際の図面を見ないと分かりにくい部分も多いかと思います。

ここからは測量図のサンプルを使いながら、記載されている情報や見方について説明します。

以下は、実際の形式の地積測量図です。

ぱっと見ただけでは何が書かれているかよく分からず、面積も確認しづらいですよね。

※盛岡地方法務局 地積測量図サンプルを元に作成

図に青で記入されている四角は、先述の「地積測量図の記載内容」がどこに書かれているかを示したものです。

地積測量図の取得を検討している方は、おそらく「土地の面積を知りたい」または「土地の正確な形状や境界線を知りたい」と考えているケースが多いでしょう。

土地の面積を知りたい場合は、左下の下から2番目の表に記載されている「面積」の欄を、土地の形状を知りたい場合は、右側の土地の形をした図面を確認してみてください。

また境界線について詳しく知りたい場合は、右の図面を参考にして、実際に土地の周辺にある境界標を確認してみることがおすすめです。

境界標とは、隣接地との境界部分に設置されている杭のことです。

四角い杭の中に矢印が入ったものが地面に埋め込まれていないか、よく見てみてください。

ただし地積測量図を見る際には、大きな注意点が1つ存在します。

それは、測量図が制作された年代によって測量方法や記載内容が異なっており、たとえ法務局で取得しても、信憑性に欠ける図面も存在するということです。

次項では、地積測量図の制作年代における記載内容の違いについて解説します。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.地積測量図は年代によって記載内容が異なる点に注意

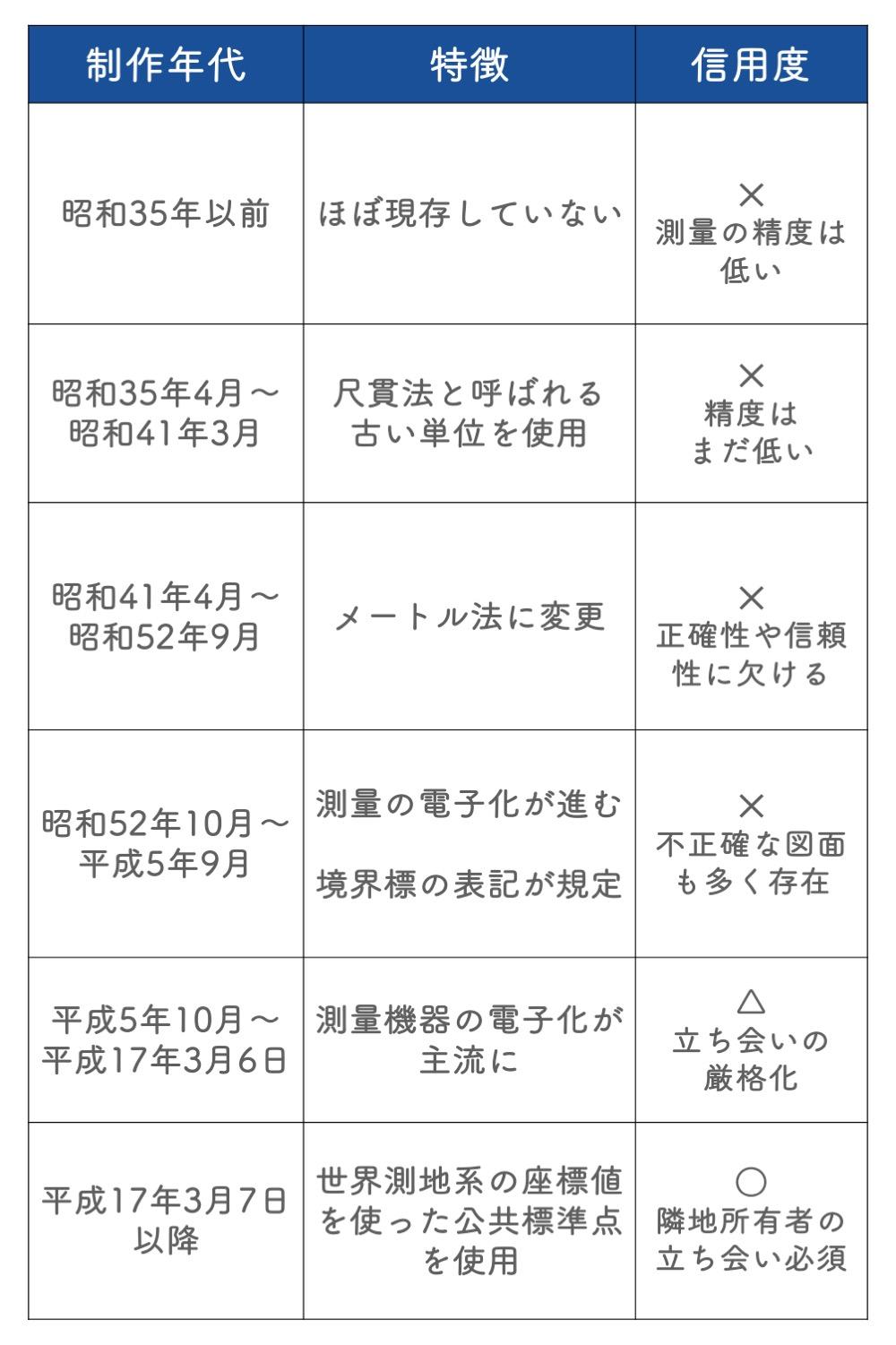

地積測量図は、図が作られた年代によって測量方法や記載内容が異なっています。

そのため、どの土地の地積測量図を取得しても、同じ内容が書かれている訳ではありません。

特に昭和〜平成初期に作られた地積測量図は、測量の精度がまだ低く、記載されている面積が誤っているケースもあります。

また平成17年3月6日以前は境界の立ち会いが行われていなかったため、隣接地との境界が明確になっていません。

ちなみに境界の立ち会いとは、隣接地の所有者に調査に立ち会ってもらい、古い測量図や現存の塀・境界標などを参考にしながら、正しい境界線を定めることです。

隣接地所有者と該当する土地の所有者の双方が納得して定められるため、立ち会い調査が行われていれば、境界が明確になっていると言えます。

ここでは、各年代による記載内容の違いと、信用できる図面について解説します。

3-1. 年代による記載内容の違い

ここでは、地積測量図の制作年代による記載内容の違いについて、古い順番から簡単に説明します。

基本的には、「新しくなるほど精度が高く信用できる」と覚えておいてください。

上記の表から分かる通り、昭和時代に作られた地積測量図は、測量の精度や記載内容に問題があることが多く、面積等の情報を信用することは難しいと言えます。

また現在の測量図では記載されている内容が載っていないなど、測量図としての役割を果たさない可能性も高くなります。

古い測量図を参考にしてしまったことで、隣接地の所有者や土地の買い主とトラブルが発生してしまったら困りますよね。

特に取得した地積測量図が昭和時代に作成されたものである場合は、測量のやり直しを検討した方がよいでしょう。

なお測量をやり直す方法については、6.地積測量図がない場合や古い場合は、土地家屋調査士に依頼しようにて紹介します。

3-2. 面積や境界を把握するなら平成17年3月7日以降の図面を参考にすべき

では、いつ頃作られた地積測量図であれば、面積や境界線などを信用できるのでしょうか。

もちろん先述の通り、新しいほど信用度は上がります。

ただ基準を設けるとすれば、平成17年3月7日以降に制作された図面を参考にすることがベストです。

平成17年3月7日以降は、隣接地所有者の境界立会いが必須となっているため、境界が確定されています。

また使用している機器や測量の方法も統一されており、精度も十分。

昭和時代に制作された地積測量図のように、面積が実際の土地と大きく異なってしまうこともありません。

そのため地積測量図を取得して面積や境界を確認する際は、下記のような基準を参考にしてみてください。

- 可能であれば平成17年3月7日以降のものを参考にする

- ない場合は平成5年10月〜平成17年3月6日までに作られたものを参考にする

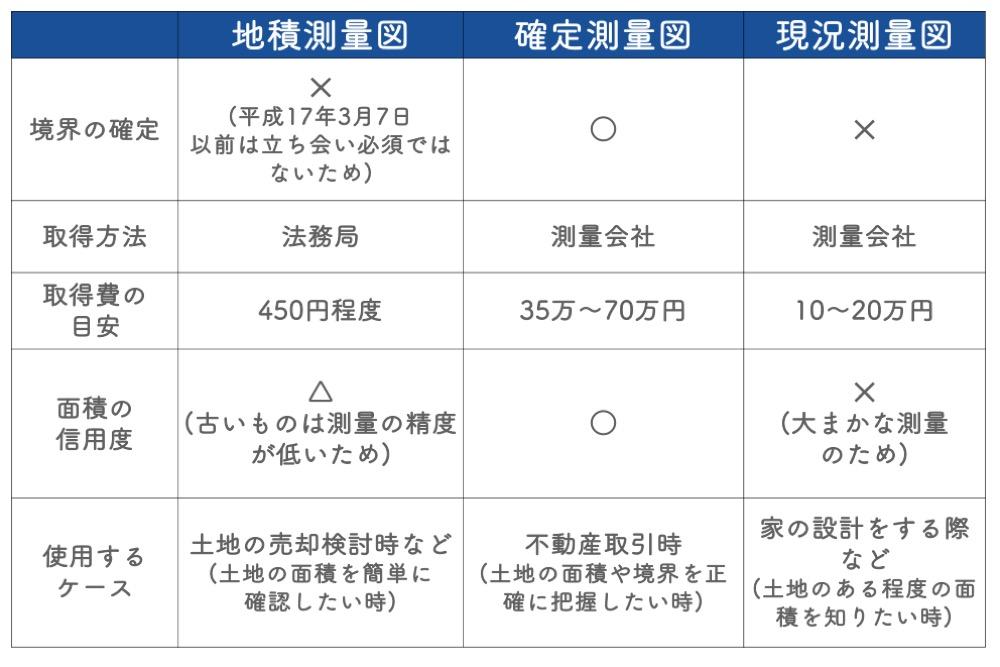

4.地積測量図と他の測量図との違い

次に、地積測量図とその他の測量図との違いについて解説します。

測量図にはいくつかの種類があり、どれも異なった特徴を持っています。

地積測量図について調べているうちに、「確定測量図」や「現況測量図」などの測量図が出てきて、混乱してしまった方も多いのではないでしょうか。

測量図は普段馴染みがないものなので、いきなり複数の図が出てくると「結局何が違うの?」と感じてしまいますよね。

ここでは、特に混同されやすい

- 確定測量図(確定実測図)

- 現況測量図

の2つの測量図と地積測量図との違いを紹介します。

土地の売買の際には測量図の違いを把握しておくと役立つので、一度目を通してみてください。

4-1. 確定測量図(確定実測図)との違い

確定測量図は、「確定測量」と呼ばれる測量の結果を記した測量図のことです。

地積測量図と混同されることが多いため、土地について調べるうちに目にした方も多いでしょう。

地積測量図との違いは、確定測量図では境界の確定が担保されていることです。

確定測量図は以下の2点を満たしている必要があり、1つでも当てはまらない場合は確定測量図として認められません。

- 測量士ではなく土地家屋調査士が作成していること

- 隣接地との境界が隣接地所有者の立ち会いのもとで確定されていること

また図面の作成後には、「境界確認書」と呼ばれる書類を作成し、隣接地の所有者と各1通ずつ保管します。

つまり確定測量図は、隣接地との境界が隣人の立ち会いのもとで明らかになっており、境界が保証されている図面ということですね。

「じゃあ地積測量図は境界が確定されていないってこと?」と思うかもしれません。

「3.地積測量図は年代によって記載内容が異なる点に注意」でも少し触れた通り、2005年(平成17年)3月6日以前に作成された地積測量図は、隣接地所有者の立ち会い調査が必須ではありませんでした。

法務局で取得した地積測量図が、必ずしも平成17年3月7日以降に作成されたものとは限りません。

よって地積測量図は「隣接地との境界が確定しているかどうか」という面において信用が低いと判断され、不動産取引の際には、確定測量図の提出を求められるケースが多いです。

ちなみに確定測量の必要性や方法・費用などについては、以下の記事で解説しています。

より詳しくは、確定測量について書かれたこちらの記事をご確認ください。

4-2. 現況測量図との違い

その他に、現況測量図と呼ばれる図面も存在します。

現況測量図とは、その名の通り現況のみを測量した図面のことです。

現存する塀や境界標と呼ばれる隣接地との間にある杭を元に測量した図面なので、隣接地所有者による境界の確認作業はありません。

よって実際の土地の面積とは異なるケースも多く、あくまで面積を参考にするためだけに使われます。

たとえば、土地を売る前に大まかな土地の広さを把握したい場合や、家の設計をする際に行われます。

土地のありのままの面積を図面にしたものなので、大体の大きさを確認できる図面だと考えてください。

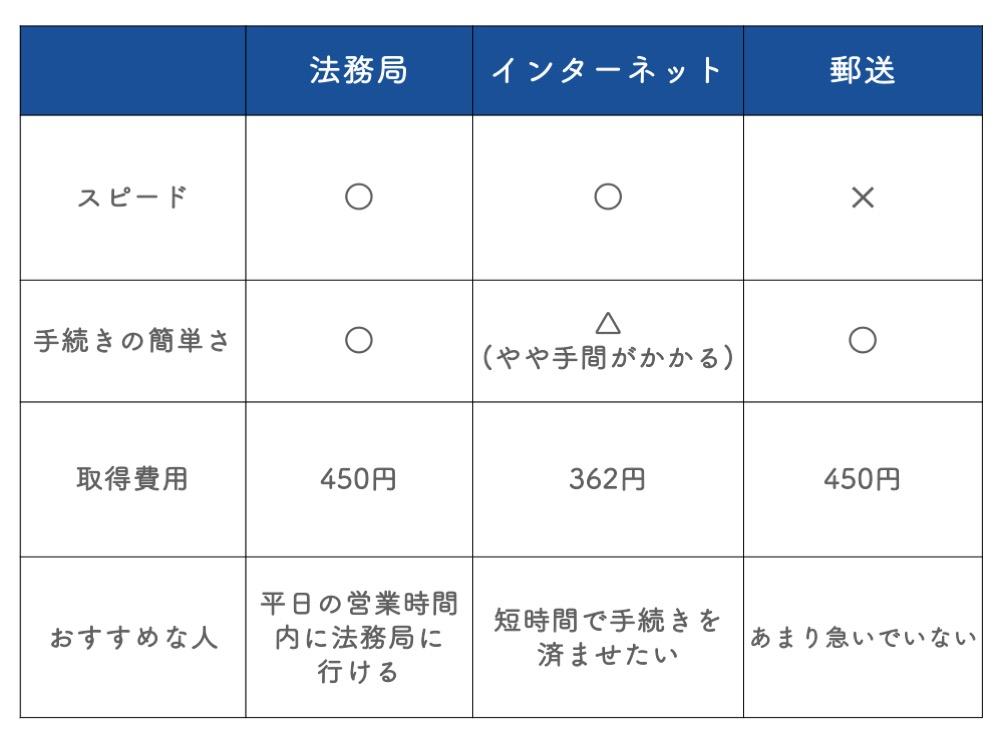

5.地積測量図の3つの取得方法

地積測量図は、法務局に行くだけで誰でも簡単に取得できます。

ただ近くに法務局がないなど、法務局まで足を運ぶことが難しい場合もあるでしょう。

法務局に行くのが難しい場合は、インターネットでの請求か、郵送を依頼する方法がおすすめです。

ここでは地積測量図を取得する以下の3つの方法について、手順を詳しく解説します。

- 法務局で取得する

- インターネットで請求する

- 郵送を依頼する

5-1. ①法務局で取得する

1つ目は、法務局を訪れて取得する方法です。

以前はその土地を管轄する法務局まで行く必要がありましたが、現在はどの法務局でも取得することができます。

土地から離れた地域に住んでいる場合でも、近くの法務局を訪れてみてください。

ちなみに全国の法務局はこちらの法務省のページで確認できますので、一度目を通してみてくださいね。

法務局で地積測量図を取得する流れは、以下の通りです。

【法務局で地積測量図を取得する流れ】

- 平日の8:30〜17:15の間に法務局を訪れる

- 「地図・地積測量図等の証明書・閲覧申請書」に必要事項を記入する

- または証明書発行請求機を操作し、登記事項証明書等交付申請書を作成する

- 法務局の「印紙売り場」または郵便局にて450円分の収入印紙を購入する

- 窓口に証明書を提出し、収入印紙で費用を支払う

地積測量図の取得費用は、1通につき450円です。

またこの手数料は現金ではなく、収入印紙と呼ばれる切手のようなもので支払うことになります。

事前に郵便局にて購入しておくか、法務局の印紙売り場で450円分の収入印紙を購入してから、窓口を訪れるとスムーズです。

法務局は祝日・休日は営業していないため、以下のような条件に当てはまる方におすすめの方法です。

【法務局での取得がおすすめな人】

- 平日の営業時間内に法務局を訪れることができる人

- 時間をかけず、すぐに地積測量図を手に入れたい人

5-2. ②インターネットで請求する

2つ目は、インターネットで請求する方法です。

インターネットでの請求は法務局まで行く必要がなく、オンラインですべての手続きを完結できます。

インターネットで請求する場合の流れは、以下の通りです。

【インターネットで地積測量図を請求する流れ】

- 「登記情報提供サービス」にアクセスする(平日8:30〜21:00まで)

- 「一時利用」を選択する

- 画面の指示に従って登録手続きを進める

- 「不動産登記情報」を選択し、画面の指示に従って土地の住所などを入力する

- 図面一覧から地積測量図を選択・請求する

- 画面通りに支払いを済ませ、PDFファイルをダウンロードする

取得費用は法務局を訪れる場合より安く、1通につき362円です。

支払い方法はクレジットカードのみとなっていますので、申し込み手続きの前にカードを手元に用意しておくとスムーズですよ。

サービスの提供時間さえ気をつければ、場所を選ばずに請求できるため、法務局に行くことが難しい方にもおすすめです。

【インターネットでの請求がおすすめな人】

- なるべく短時間で手続きを済ませたい人

- 近くに法務局がなかったり、行ける時間が限られたりする人

5-3. ③郵送を依頼する

3つ目は、郵送を依頼する方法です。

インターネットでの請求ができない場合や、法務局が遠い場合には、郵送で地積測量図を自宅まで送ってもらうこともできます。

方法は返送用の封筒と申請書・収入印紙を同封して送るだけなので、まったく難しくありません。

郵送を依頼する場合の手順は、以下の通りです。

【郵送で地積測量図を請求する流れ】

- 「地図・地積測量図等の証明書・閲覧申請書」を印刷して、必要事項を記入する

- 450円分の収入印紙を郵便局で購入する

- 1の申請書の所定の欄に収入印紙を貼り付ける

- 申請書と返信用の切手を貼った封筒を同封し、管轄の法務局あてに郵送する

郵送を依頼する際の取得費用は、法務局で取得する場合と同じ450円です。

この場合も現金での支払いはできませんので、郵便局で購入した収入印紙を貼り付けて送付してください。

郵送で取得する方法は、特に以下のような方におすすめです。

【郵送を依頼する方法がおすすめな人】

- インターネットでの手続きが苦手な人

- なるべく手続きにかかる時間を短くしたい人

- それほど急いでいない人

ここまで、地積測量図の取得方法について紹介しました。

ただし地積測量図は必ずしも存在する訳ではなく、法務局に行っても地積測量図がないケースも多く見られます。

また地積測量図があった場合でも、昭和時代に作成されたものなど、信用性に欠ける図面かもしれません。

次項では、地積測量図がない場合の対処法について解説します。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

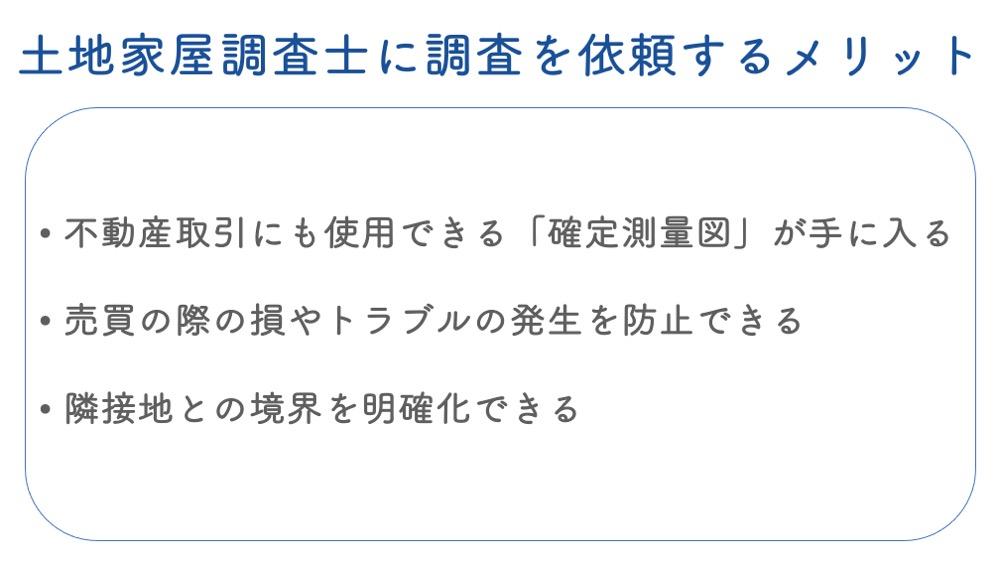

6.地積測量図がない場合や古い場合は、土地家屋調査士に依頼しよう

先述の通り、地積測量図は必ずしも存在する図面ではありません。

そのためせっかく法務局を訪れても、地積測量図がない可能性も高いです。

土地の正確な面積や正しい境界を知るために地積測量図を取得しようと思ったのに、手に入らなかった場合はどうすべきか悩んでしまいますよね。

もし地積測量図がなかった場合や、昭和時代に作られたものなど情報が古い場合は、土地家屋調査士に測量を依頼することがおすすめです。

土地家屋調査士は測量に関する国家資格で、確定測量を行える唯一の調査士です。

土地家屋調査士に依頼すると、隣接地の土地所有者の立ち会いの元で、確定測量図と呼ばれる図面を作成してもらうことができます。

「地積測量図は作ってもらえないの?」と感じるかもしれませんが、確定測量図は地積測量図の元となる図面です。

よって地積測量図を作らなくても、正確な面積や境界などは確認できますので、安心してください。

確定測量図の作成を依頼すれば、土地の面積や隣接地との境界などを正しく把握することが可能になります。

地積測量図がなかったり、制作年月日が古かったりするなどにより、少しでも不安を感じる場合は、土地家屋調査士への依頼を検討してみてくださいね。

なお土地家屋調査士へ確定測量を依頼する費用は、35万〜70万円程度です。

金額はその土地の形状や環境などによっても大きく異なりますので、より詳しい金額を知りたい場合は、土地家屋調査士へ見積もりを依頼することをおすすめします。

土地家屋調査士の調べ方がわからない場合は、こちらの日本土地家屋調査士会連合会のページから、お近くの土地家屋調査士会へ連絡してみてください。

7.まとめ

この記事では、地積測量図の概要や記載内容・その他の測量図との違いについて解説しました。

地積測量図は法務局で取得できる公的な測量図ですが、隣接地との境界が担保されていない点については注意が必要です。

地積測量図は、制作された年代によって記載内容や測量方法が異なっています。

そのため図によっては、隣接地所有者の立ち会いにおける境界確認作業が行われておらず、境界に関する情報が誤っているケースも多いです。

誤った面積や境界の情報が記載された地積測量図で土地の売買を行うと、損をしたり、隣接地所有者とのトラブルが発生したりするかもしれません。

余計なトラブルを避けるためにも、なるべく平成17年3月7日以降の地積測量図を参考にすることをおすすめします。

また土地の売買などで測量図が必要になった際は、土地家屋調査士に確定測量を依頼し、地積測量図ではなく確定測量図を使用するとよいでしょう。

なお確定測量の方法や確定測量図については、以下の記事で紹介しています。

より詳しくは、確定測量について書かれたこちらの記事をご確認ください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。