「土地を売却するなら境界確認書を作った方が良いって聞くけど本当?それ絶対必要なの?」

「隣家から境界確認書を作成したいって言われたのだけど、どうしたらいい?」

境界確認書と突然言われても、ピンとこない方が多いのではないでしょうか。

境界確認書とは、隣地との土地の境界をはっきりさせるために測量(境界確定測量)を行い、双方合意のもと境界線を明確に記載した証明書のことです。

法律によって定められた書類ではないため、作成は必須ではありませんが、登記や土地を売却する際、また、相続のために土地を分割する際に効力を発揮します。

本記事では、境界確認書について目的から作成の流れ、費用の目安まで網羅的に解説します。

【この記事でわかること】

- 境界確認書とは(目的と効力)

- 境界確認書を作成するべき2つの理由

- ひな形で解説!境界確認書の様式

- ステップで解説!「境界確認書」作成の流れ

- 「境界確認書」作成の費用

- 境界確認書の注意点|隣家が境界確認の立ち合いに応じてくれない?!

最後まで読んでいただければ、境界確認書とはどんなもので、何のために作成するのかが把握できます。

必要になったとき、あるいは、隣家から作成を提示された場合も焦らず対応できますので、しっかり読んで理解していきましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.境界確認書とは

境界確認書とは、隣地との境界線を明確に記載した証明書のことです。

境界確認書を作成するには、土地家屋調査士が登記簿や地図、公図など役所や法務局に保管されている資料をもとに、当該不動産やその周辺を調査し、測量を行って土地の境界線を明確にします。

境界線の位置に境界標を設置し、図面等と共に証明書として作成されるのが「境界確認書」です。

境界標(例)

https://sell.yeay.jp/reading/knowledge/10094/

(イエイ|隣地との境界紛争を防ぐ!境界標を設置するメリットと方法)

境界確認書の目的と効力をみていきましょう。

1-1.境界確認書を作成する目的

境界確認書は、隣接する土地の所有者同士において、下記の2点を確認する目的で作成されます。

- 所有する土地の境界についての認識が両当事者で一致しているかどうか

- 土地の境界について当事者間で合意しているかどうか

不動産を売却した後、法務局や行政の公式書類で境界が確定していない場合や、登記簿と実際の測量内容が異なる場合に、境界に関するトラブルが起こる可能性があります。

そうしたトラブル回避のために、売主は買主に境界を明示する必要があり、「境界確認書」はその証になるのです。

1-2.境界確認書の効力と範囲

次に、境界確認書がどんなときに効力を発揮し、その効力はどの範囲まで及ぶのかについて解説します。

1-2-1.境界確認書の効力

境界確認書の効力は、主に下記に示した3つのケースで発揮されます。

<登記>

登記を行う際、境界確認書を添付することで、隣の土地と接する境界について双方確認していることを証明することができる。

<売却>

土地を売却する際の、境界確認書によって面積を確定することができる。

面積確定により、売却時の価値増加が期待できる。

<財産保全>

境界確認書は保有する土地の面積を確定し、将来に残す財産(遺産など)の価値の確定に寄与する。

1-2-2.効力の範囲|誰に対してまで有効か

境界確認書の効力は、測量を行った土地の所有者と隣接する土地の所有者の当事者間のみで有効となります。

つまり、相手方の権利が第三者に移転されると、その確認書による境界位置は100%保全されるものではないということです。前所有者とは良好な関係だったとしても、相手方が変わる事で新たなトラブルが発生する事も考えられます。

とはいえ、前所有者と取り交わした境界確認書が「これまでの取り決めの証」となることは確かですので、いつでも提示できるように大切に保管するようにしてください。

また、境界確認書の中に第三者に渡っても取り決めを継承する旨が書かれているときは、一方が土地を売却して所有者が変わっても効力は継続します。

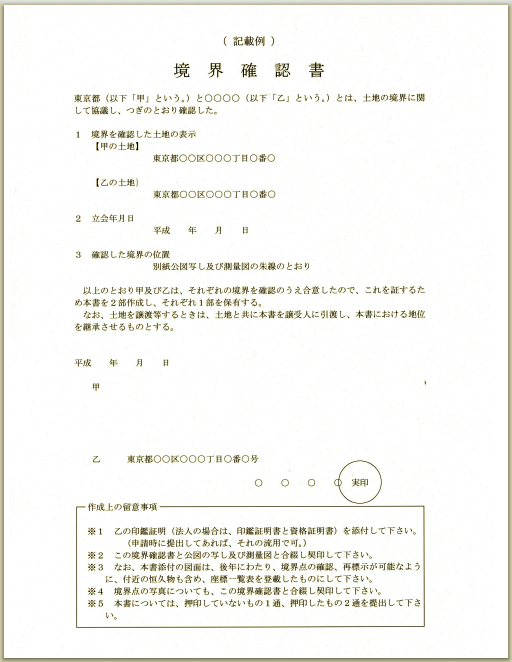

2.【ひな形で解説】境界確認書の様式

境界確認書はどのような様式で、何が書いてあるのかを解説します。

2-1.様式と内容

境界確認書の様式は様々ですが、基本的には以下のようなものになります。

出典:警視庁|土地境界確認

内容に決まりはなく一律ではありませんが、必ず記載する事項は以下のようなものです。

- 当該不動産所有者と隣地所有者の双方合意で「境界確認図面」の通り境界線を確定した旨

- 境界を確認した双方の土地の住所

- 取り決め(立ち合い)の年月日

- 書類作成日

- 当該不動産所有者と隣地所有者の住所・氏名・印

- 土地家屋調査士や測量士の氏名・職印

境界確認書は2部作成し、当該不動産所有者と隣地所有者の双方が1部ずつ保有します。

2-2.境界確認書の押印について

ここで、気にされる方の多い境界確認書の押印について解説しておきます。

前項でご紹介した警視庁のひな形では「実印」となっていましたが、境界確認書の押印は、実印でなければならないという決まりはありません。

認印のみで印鑑証明書を付けない形の境界確認書もあります。

ただ、冒頭で述べたように、境界確認書は法律で定められた書類ではないこともあり、認印の押印ではおのずと価値や信頼性の低いものになってしまうことは否めません。

反対に、実印と印鑑証明書があれば、書類の信頼性は高くなります。

境界立ち合いをし、その土地の所有者同士が確認したということに対して強い担保になるのです。

実際、登記手続き上は認印で通ったとしても、不動産取引上、後々実印での取り交わしを求められることがほとんどです。

ですので、境界確認書を作成する際は、できるだけ認印ではなく、実印を使用し印鑑証明書を添付して確認を取り交わすことをおすすめします。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.境界確認書を作成するべき2つの理由

繰り返しお伝えしている通り、境界確認書は作成が法律で定められているものではありません。

しかしながら、土地を所有する人、特に将来的に売却を考えている人には、次に述べる2つの理由から作成しておくことをおすすめします。

- 高値で売却できる

- 隣家とのトラブルを防げる

それぞれ説明していきましょう。

3-1.高値で売却できる

隣家と境界確認書を取り交わしている土地は、そうでない土地より高値で売却できる可能性が高いです。

境界標が設置され境界確認書が取り交わされた土地は、境界が確定している安心感があり、将来的にも境界紛争が生じる可能性が少ないからです。

ほとんどの場合、不動産は相対取引で売るよりもオークション形式で売ったほうが、高値で売り切ることができます。

オークションでは、買主たちが目的の不動産を手に入れたいと競争し、他より少しでも高い買付価格を提示して競り勝とうとするため価格が跳ね上がることが期待できます。

しかしながら、境界が未確定の土地では、将来境界紛争の不安が拭えないため、多数の買主が望めず、オークションに向きません。

所有する土地を高値で売却したいのであれば、境界確認書を作成しておいた方が良いでしょう。

3-2.隣家とのトラブルを防げる

境界確認書を取り交わしておくことで、隣家とのトラブルを回避することができます。

家と家の間に境界標がなく、土地の境界を曖昧な状態のままにしておくと、思いがけないところで下記のような隣人トラブルに発展する可能性があります。

- 隣家が、自分の敷地との境界を越えるような場所に建物を建て始めた

- 隣家が自分の所有地との境界付近にブロック塀や蓄財などを置き、撤去してくれない

- これまでは、隣家との境界を示す石が埋め込んであったが、それが道路工事の際に撤去された。工事が終わったあと、勝手に隣家が簡易的な杭を打って自分の敷地の範囲を決めてしまった

このような場合、「ここまでがウチの土地だったのに…」などと苦情をいっても、何も証明するものがなければ、トラブルを速やかに解決することが難しくなります。

その点、境界確認書で境界の詳細を書面に残しておけば、それぞれが所有する土地の範囲が明確になり、仮にトラブルが起きた場合も早期解決につながります。

境界確認書の作成は強制ではありませんが、売却の際や、隣家とのトラブル回避においては事実上の効力を持ちますので、不動産所有者はできるだけ作成して、隣家と約束を取り交わしておくべきです。

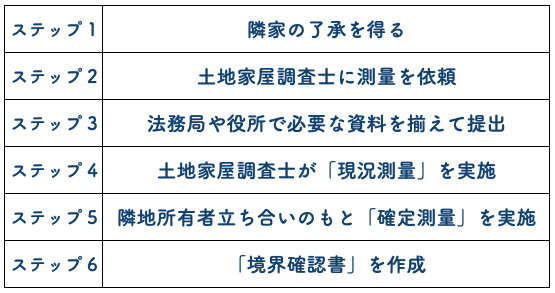

4.【ステップで解説】境界確認書作成の流れ

境界確認書を作成する流れは、下記の5つのステップになります。

流れに沿って、みていきましょう。

4-1.ステップ1|隣家の了承を得る

まずは、境界確認書の作成について、隣家の了承を得てください。

境界確認書は、隣接する土地の所有者双方の同意があって初めて成立するものです。

勝手に準備をしても、隣家に拒まれてしまったら次のステップには進めません。

作成の意味や事情をしっかりと伝えて、協力をお願いしましょう。

4-2.ステップ2|土地家屋調査士に測量を依頼

まず最初に、土地家屋調査士に「該当する土地」の確定測量(※)を依頼します。

(※)隣接地との境界について隣接所有者との立ち会いをもとに境界確認を行う測量のこと

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記の専門家のことです。依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続きなどを行います。

測量士との違いは、土地家屋調査士は登記を伴う測量ができる点です。

逆に、登記を伴わない測量は、土地家屋調査士には依頼できません。

売却を検討しているのであれば、頼んでいる不動産会社で土地家屋調査士を紹介してもらえる場合があるので、1度相談してみると良いでしょう。

売却の予定はなく、確定測量のみを依頼する場合は、法務局に相談すると土地家屋調査士を紹介してもらえます。

4-3.ステップ3|法務局や役所で必要な資料を揃えて提出

依頼を受けた土地家屋調査士は確定測量の前に、大まかな境界を測量する現況測量を行います。

そのため依頼主(当該不動産所有者※以後、依頼主と表します)は、現況測量に必要な下記の資料を揃えなくてはなりません。

- 公図

- 登記簿謄本

- 共同担保目録

- 地積測量図

- 建物図面

法務局や役所でこれらの資料を集めたら、土地家屋調査士に提出します。

4-4.ステップ4|土地家屋調査士が「現況測量」を実施

前述の資料をもとに、土地家屋調査士が現況測量をし、仮境界を定めます。

場合によっては仮杭(※)を設置することもあります。

(※)一時的に境界点を示す目的で設置されるもの

この時、隣地所有者の測量の立ち合いは必須ではありません。

隣地所有者への立ち合い依頼は現況測量後に行ってください。

土地家屋調査士に依頼してからここまでの工程にかかる期間は、おおよそ2〜3週間です。

4-5.ステップ5|確定測量を実施

現況測量での仮境界を念頭において、確定測量を実施します。

確定測量は、隣地所有者立ち合いのもと、正確な面積を測り、境界を確定させる測量のことです。

確定測量により作成される実測図のことを「確定測量図」または「確定実測図」と呼びます。

4-6.ステップ6|境界確認書を作成

「確定測量図(確定実測図)」をもとに境界点を示した境界確認書を作成し、依頼主と隣地所有者双方で押印します。

境界確認書は2部作成し、依頼主と隣地所有者が1部ずつ保有します。

ステップ1からステップ5までスムーズに進んだとして、この工程にかかる期間はおおよそ3ヶ月程度をみておくと良いでしょう。

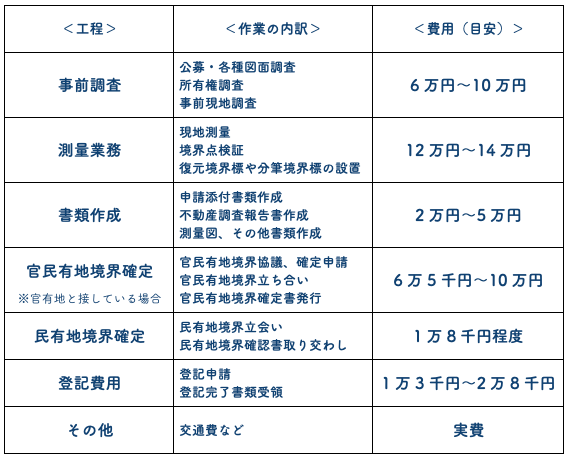

5.「境界確認書」作成の費用|目安は35万円から80万円

境界確認書を作成する費用、すなわち、土地家屋調査士に確定測量を依頼する費用は約35万円〜80万円ほどかかります。

大きな開きがある理由や、細かい内訳を解説します。

- 費用は官民査定の有無で大きく違う

- 確定測量の費用内訳(目安)

- 境界確認書が必要な依頼主が全額支払う

順にみていきましょう。

5-1.費用は官民査定の有無で大きく違う

土地家屋調査士に確定測量を依頼する費用が、目安とはいえ「35万円〜80万円」と大きく開きがあるのは、官民査定の有無によるものです。

確定測量をする土地が官有地(※)と接している場合には、境界の確認に国や行政の確認を取る「官民査定」が必要になることから、費用は高めの60~80万円が相場になります。

(※)国や行政が所有する土地や公道、河川などのこと

民有地のみと隣接している場合は、官民査定無しの確定測量になるので、費用は官民査定有りの半分程度、およそ35~45万円程度となります。

5-2.確定測量の費用内訳(目安)

確定測量を依頼した場合の細かい費用の内訳は下記表のようになります。

こちらの費用はあくまで目安で、依頼先、土地の状況により費用には幅が生じます。

ケースによってですが、実は境界確認書を作成するまでにかかった費用が100万円を超えてしまうことも珍しくありません。

費用が高くなる要因としては、土地の広さが考えられます。

測量では、土地が広ければ広いほど人件費などがかかり、費用が高くなります。

また、測量しにくい形状や手入れされていない土地、あるいは古い資料しか存在しなかったり、資料がないといったケースも高額になりがちです。

通常より短期納期を求めた際も費用は跳ね上がりますので、期間には余裕を持って依頼することをおすすめします。

5-3.境界確認書が必要な依頼主が全額支払う

ケースによってかなり高額になってしまう費用ですが、原則「境界確認書」を必要としている人(依頼主)が全額を支払います。

隣接の土地同士の共通の問題なので、相手方と折半というのが公平に思えるかもしれないですが、現実はそうではありません。

「境界確認書」が必要な人…不動産売却のために土地の境界を確定する必要が生じたなど…が負担するのが当たり前とされていますので、その点、留意しておきましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.境界確認書の注意点|隣家が境界確認の立ち合いに応じてくれない?!

境界確認書の注意点として、あなた(不動産所有者)が作成を依頼したとしても、相手(隣家)が拒否して確定測量の立ち合いに応じてくれないケースがあります。

拒否される理由は、様々考えられます。

- 忙しい

- 必要と思えない

- 相手の家に良い印象を抱いていない

- 境界をきちんと決めたくない

- 何となく気が乗らない

このような場合にとるべき対策について具体的に解説していきます。

6-1.筆界特定制度を活用しよう

隣家がどうしても境界確認書の作成に応じてくれない場合は「筆界特定制度」を活用しましょう。

筆界特定制度とは、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度です。

調査した書類は境界確認書と同様に境界の位置を示す証拠として活用でき、トラブルの防止や解決に役立ちます。

ただ、この手段でも土地家屋調査士が測量する必要は生じます。

また、通常の境界確認書作成より時間がかかるのが難点で、申し立ててから最終の結果が出るまで、10ヶ月ほどかかると思っておいた方が良いでしょう。

そこまで時間のない、売却を急いでいるケースでは、隣家に一定のお金を払って境界確認書作成の賛同を得るということが珍しくないのですが、これはおすすめできません。

境界確認書に署名捺印をしなければならない法的義務がないのと同様に、境界確認書の作成の対価として一方が相手にお金を支払う法的義務もないからです。

境界確認書は、不動産所有者と隣家双方納得の上で意志を共有して作成してこそ価値のあるものです。

隣家に言葉と誠意を尽くして協力をお願いすると共に、筆界特定制度利用の状況が見込まれる場合は、早めに準備を始めましょう。

7.まとめ

境界確認書とは、隣地との境界線を明確に記載した証明書のことです。

法律によって定められた書類ではないため、作成は必須ではありませんが、土地の境界について両当事者の認識が一致していることの証となるため、次のような際に一定の効力が期待できます。

<登記>

登記を行う際、境界確認書を添付することで、隣の土地と接する境界について双方確認していることを証明することができる。

<売却>

土地を売却する際の、境界確認書によって面積を確定することができる。

面積確定により、売却時の価値増加が期待できる。

<財産保全>

境界確認書は保有する土地の面積を確定し、将来に残す財産(遺産など)の価値の確定に寄与する。

家と家の間に境界標がなく、土地の境界を曖昧な状態のままにしておくと、思いがけないところで隣人トラブルに発展する可能性があります。

境界確認書を作成しておけば、所有する土地の範囲が明確になり、売却時や、相続のために土地を分割する際の登記申請がスムーズになる他、何かトラブルが起きた場合も早期解決につながります。

この記事を、境界確認書に関する悩みや疑問の解決に、ぜひお役立て頂けたらと思います。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。