「相続した実家を解体したい」

「家の解体には一体いくらかかる?」

あなたは今、家の解体費用について考えていますね。

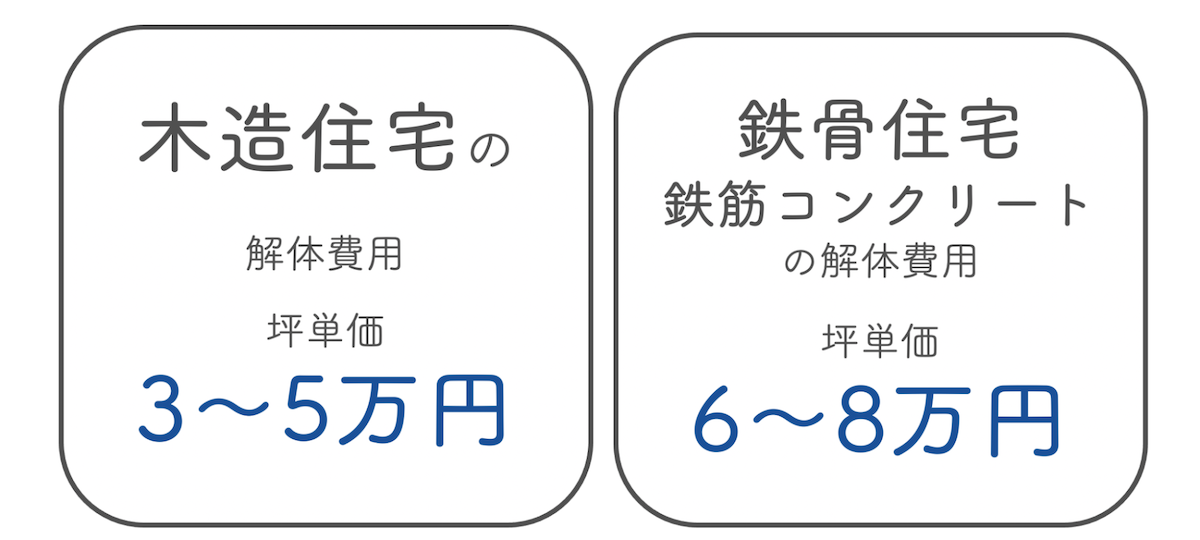

家の解体にかかる費用は、木造住宅の場合、1坪あたり3〜5万円、鉄骨住宅や鉄筋コンクリート住宅の場合は1坪あたり6〜8万円と言われています。

ただしこの費用は目安に過ぎず、土地の間口の広さや隣接地との距離、またアスベストが含まれる建材を使っている場合など、様々な要因によって、解体費用は異なってきます。

また状況によっては解体に補助金をもらえるケース、あるいは解体すると再建築ができなくなるケースや解体することで税金が上がってしまうケースなどもあるため、家を解体する場合は、まずは解体することが最良の選択肢であるかどうか、状況を客観的に捉えて冷静に判断する必要があります。

そこで今回は

- 家の解体費用の相場

- 解体費用を左右する7つの要因

- 解体費用の内訳

- 解体費用を抑える上で押さえておくべき4つのコツ

- 解体する前に考えておくべき3つのポイント

- 解体の判断はプロに相談を

- もし解体するなら知っておくべき2つの注意点

について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、自分の家の解体の費用を正しく把握することができます。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.家の解体費用の相場

では自分の家はいったいいくらで解体できるのか、その相場をまず確認しましょう。

以下の2つのポイントから確認していきます。

- 木造住宅の解体費用相場は坪単価3~5万円・鉄骨住宅は6〜8万円

- 住宅の広さによる解体費用の概算

では一つずつ見ていきます。

1-1.木造住宅の解体費用相場は坪単価3~5万円・鉄骨住宅は6〜8万円

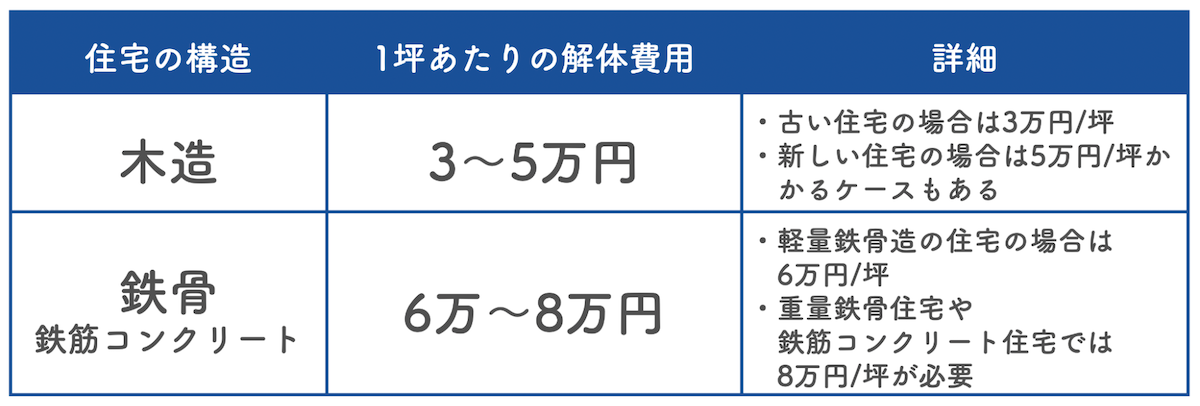

冒頭でもお伝えした通り、家の解体費用は、家の構造に大きく左右され、木造と鉄骨でそれぞれ金額が大きく異なってきます。

一般的に、木造住宅の場合3~5万円、鉄骨住宅の場合は6〜8万円とされています。

木造の場合は鉄骨住宅に比べて解体しやすく、解体によって出る廃材も軽く運搬などの手間も少ないことから、解体費用も鉄骨住宅に比べて安くなっています。

木造住宅によっても価格は異なり、築年数が古い住宅の場合は坪あたり3万円程度で解体できることもありますが、新しい住宅の場合は頑丈で構造が複雑であることが多く坪あたり5万円程度かかると考えるのが一般的です。

またこれは鉄骨住宅も同様で、6〜8万円となっていますが、鉄骨の薄い軽量鉄骨造の住宅であれば坪単価6万円程度で解体が可能ですが、分厚い重量鉄骨を使った鉄骨住宅では坪あたり8万円程度を想定する必要があります。

また鉄筋コンクリート住宅の場合も重量鉄骨と同様、坪単価8万円程度を目安とする必要があります。

1-2.住宅の広さによる解体費用の概算

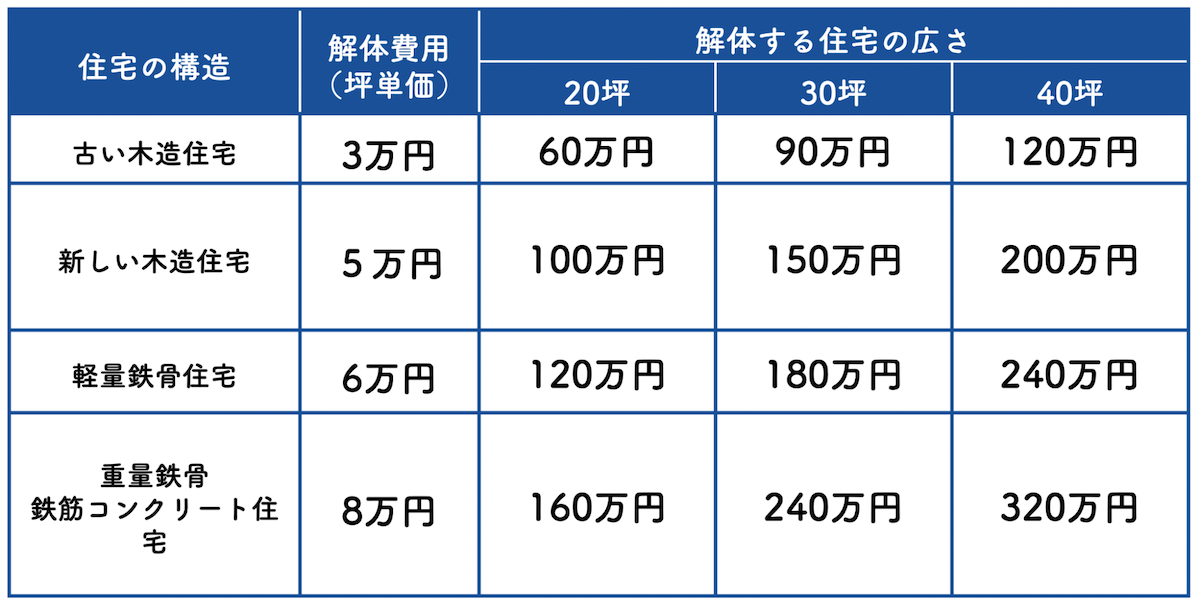

住宅の解体費用の概算は、坪単価 × 住宅面積で算出します。

たとえば建築面積30坪の古い木造住宅を解体する場合にかかる費用は、解体費用を坪単価3万円と設定すると

3万円(坪単価) × 30坪(建築面積)=90万円

となります。

この計算を元に、建築面積20坪、30坪、40坪の住宅の解体費用を建築構造別に概算すると以下のようになります。

ただし、この概算はあくまでも一般的な解体費用の相場であるという点については注意が必要です。

実際の解体では、住宅の建つ環境や立地、庭や使われている建材などによって、その解体費用は大きく左右されることになります。

次章では、解体費用を左右する様々な要素について、さらに詳しく確認していきます。

2.解体費用を左右する7つの要因

解体費用は、その住宅を取り巻く状況によって、大きく異なってきます。主な要因として以下の7つが挙げられます。

- 平屋か二階建てか

- 土地の間口が狭い

- 隣接地との間隔が狭い

- 大きな家具が残っている

- 庭に大きな木が生えている

- アスベスト(石綿)除去工事が必要

- 地下室がある

一つずつ解説します。

2-1.平屋か二階建てか

同じ建築面積の家を解体する場合、平屋の建物よりも二階建ての建物の方が、解体費用が安くなります。

これは二階建ての方が建物の基礎の面積や、屋根の面積が相対的に狭くなることが理由です。

例えば30坪の広さの家で考えると、同じ広さでも平屋の基礎の面積は30坪、二階建てであれば最小で15坪ということになります。

木造住宅の場合でも基礎はコンクリートで作られており解体に手間がかかることから、基礎が広い平屋の住宅は費用が高騰するというわけです。

2-2.土地の間口が狭い

土地の立地、とくに道路から解体する家の建つ土地に入る間口の広さは解体費用に大きく影響します。

これは解体に使用する重機に関わる問題です。

つまり間口が狭く重機を入れられない立地の場合、人力で家を解体する必要があるため、どうしても工期が延び、人件費が高騰してしまいます。

特に旗竿地のように、接道の幅が狭く、さらに奥に住宅が建つような土地の場合は小型の重機の搬入も困難なケースが多く、どうしても解体費用は割高になっていきます。

2-3.隣接地との間隔が狭い

住宅密集地域など、隣地境界に近い位置に建てられている住宅では騒音対策が必要となるため、解体費用にかかる経費が上積みされることになります。

解体工事は騒音規制法によって、解体時に出す騒音の大きさが厳しく制限されています。

解体工事で出しても許される騒音は85db(デシベル)とされていますが、これは地下鉄の車内で聞く騒音より少し大きい程度の音です。

このため一般的には、隣地境界に足場を組み、敷地外周に防音シートを張り巡らすことで、騒音を軽減します。

これを怠ると、騒音被害による慰謝料などの支払いを求められるケースもあるため注意が必要です。

2-4.大きな家具が残っている

解体する家にタンスなどの大きな家具やピアノなどが残っていると、これらの撤去費用が解体費用に上乗せされることになります。

家財が残っている状態で解体を依頼すると、家財の量によっては解体費用が20万円以上高くなるというケースもあります。

2-5.庭に大きな木が生えている

基本的に家を解体する場合は、敷地全てを更地にすることが前提とされます。

このため庭に大きな木が生えていたりすると、それらを撤去するための費用が解体費用に上乗せになります。

生垣に使われるような大きさの木であれば一本5,000円程度、幹の周りが50cmを超える木になると一本あたりおよそ30,000円程度の撤去費用が解体費用に追加されることになります

2-6.アスベスト(石綿)除去工事が必要

建材にアスベストを含む素材が使われている場合、解体費用は割高になります。

アスベストは天然に産する繊維状けい酸塩鉱物の名称で「石綿」という名前でも知られています。耐火、断熱、防音等の目的で、特に1960年代の高度成長期に建てられた住宅の建材に多く利用されてきました。

肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因となることが判明したため、現在では生存が全面的に禁止されており、アスベストを含む住宅を解体する場合には、基準に基づいたアスベスト除去工事を行わなければいけないことが法律に明記されています。

このためアスベストを含む建材がある場合は、解体費用にこの除去工事費用が上積みされるということになります。

2-7.地下室がある

特に地下室がある住宅では、解体費用が割高になるため注意が必要です。

木造住宅であっても地下室部分は基礎と合わせて鉄筋コンクリートでできているケースが多く、解体には大掛かりな重機が必要になります。

また解体後に土地を埋め立てる必要もあります。

このため地下室がある住宅の解体費用相場は、一般的な住宅の2倍以上になると言われています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

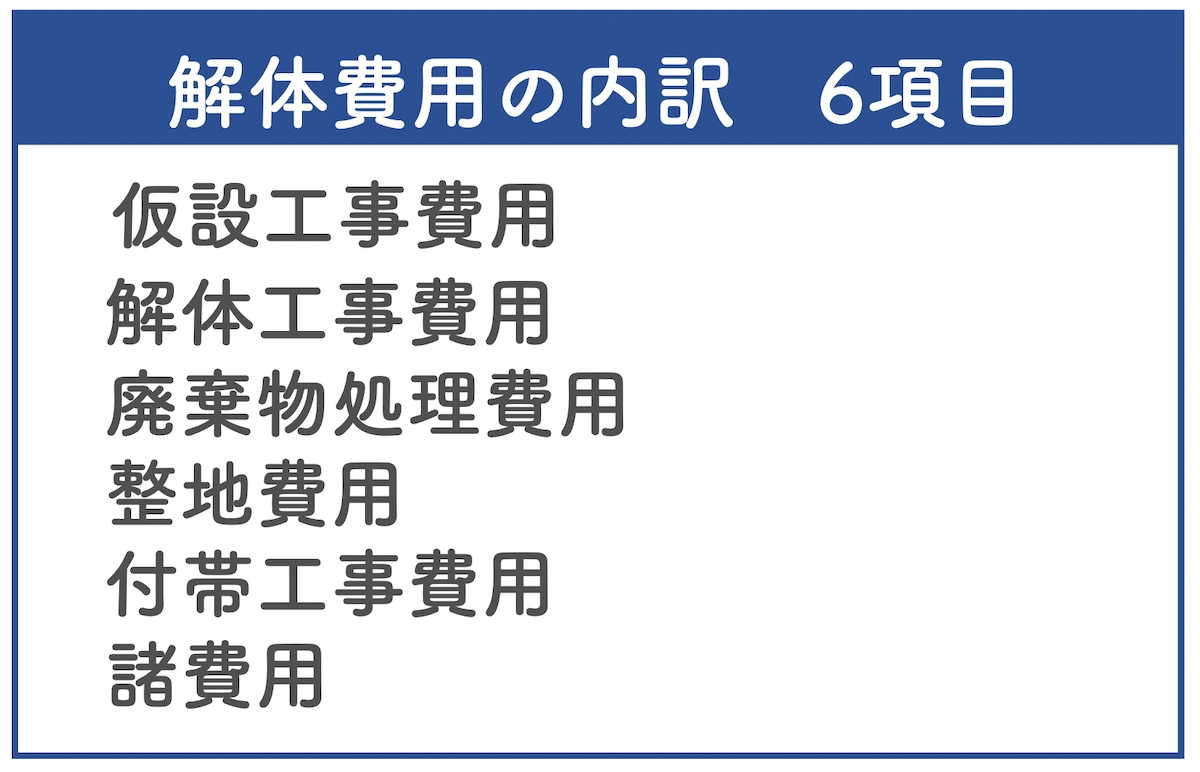

3.解体費用の内訳

次に解体費用の内訳をみていきましょう。

解体業者の見積もりの記述内容は、業者によって千差万別ですが、大きく分けるとその内訳はおよそ以下の6つの項目に分かれます。

それぞれの項目について確認しましょう。

3-1.仮設工事費用

仮設工事費用とは、解体工事を始める前の準備にかかる費用と考えるとわかりやすいでしょう。

具体的には

- 住宅を解体するための足場の設置

- 防音シート・防塵シートなどの設置

- トラックや重機を敷地内に入れるための敷鉄板の設置

などがこれに当たります。

現場の状況によっては仮設トイレや仮設の水道の設置などもこれに含まれます。

騒音や埃の対策など近隣とのトラブルを避ける上では欠かせない費用であると言えます。

特に2-3.隣接地との間隔が狭いでも解説したように、隣地境界に近い位置に建てられている住宅では、これらの対策が重要になります。

3-2.解体工事費用

解体にかかる直接の費用です。

- 家屋の解体費用

- 外構(塀や庭、車庫など)の解体費用

- 重機のリース、運搬費用

- 重機操作・解体にかかる人件費

などがこれに含まれます。

3-3.廃棄物処理費用

解体によって発生する廃材を処理するための費用です。

建築廃材は建設リサイクル法という法律によってコンクリートや木クズ、鉄クズ、プラスチック類など、廃棄物の種類によって適切に分別して処分することが定められています。

処理費用も

木クズ およそ1万3,000円/1トン

鉄クズ およそ3,000円/1トン

プラスチック およそ5万円/1トン

コンクリート およそ1,300円/1トン

と、廃棄物の種類によって大きく異なります。

またこれとは別に廃棄物運搬費用も必要になります。

運搬費は運搬する距離などによっても異なりますが、2トントラックで15,000円、4トントラックで30,000円程度の金額が必要になります。

2-4.大きな家具が残っているでも解説しましたが、家財やゴミなどが残っていれば、当然、この廃棄物処理費用は上昇します。

このため、自分で廃棄できるものは解体前にできるだけ処分しておくことをお勧めします。

3-4.整地費用

建築物を解体後に、土地を更地にするための費用です。

大きな石や埋設物がない場合の整地費用は坪単価1,500〜2,000円程度です。

2-5.庭に大きな木が生えているでもお伝えしましたが、庭に垣根や大きな木が残っている場合、また大きな庭石などがある場合には、それらの撤去費用がかかることになります。

また、場合によってはその建築物が建つ前から地中に埋まっていた古い建築廃材やコンクリート片などの地中埋設物が見つかってしまう場合もあります。

更地にした土地を販売する場合、この地中埋設物が残っていると売主の契約不適合責任が問われることになるため、これらも撤去が必要です。

このため、これらの撤去費用も必要になります。

3-5.付帯工事費用

建築物の解体以外に、解体や撤去が必要になる場合にかかる費用です。

具体的には、

- ブロック塀や門扉・フェンスなどの撤去

- 倉庫や物置が建築物とは別にある場合の撤去費用

- 井戸や池などの埋め戻し費用

- 不用品の処分費用

などが挙げられます。

また2-6.アスベスト(石綿)除去工事が必要でも紹介したように、アスベストを含む建材が使われている住宅では除去工事に関わる付帯費用が上乗せされることになります。

付帯工事費用は、特に解体する建築の立地や状況によって変動する幅が大きいため、見積りをもらったら必ず確認するようにしましょう。

業者によっても大きく費用が異なる部分であるため契約では注意が必要です。

3-6.諸費用

解体の手続きや事務処理などにかかる費用です。

- 解体工事の申請

- 近隣への解体工事の告知や挨拶

などがこれに該当します。

4.解体費用を抑える上で押さえておくべき4つのコツ

解体工事の費用は依頼する業者や建築物の状況によって大きく変動します。

解体に発生する費用をできるだけ安く済ませるためには、以下の4つのコツを押さえておくことをおすすめします。

- 見積もりを取る場合は必ず複数の業者に依頼する

- 自分でできることは事前に済ませておく

- 補助金を活用すれば費用負担を下げられる場合も!

- 「空き家解体ローン」なら金利が安い

それでは一つずつ確認していきましょう。

4-1.見積もりを取る場合は必ず複数の業者に依頼する

解体を業者に依頼する場合は、本契約前に業者に見積りを出してもらうことになりますが、見積りの依頼は1社だけで済ませず、必ず複数の業者(最低でも3社)に見積りを依頼するようにしましょう。

解体業者は千差万別で、もちろん中には悪徳業者も存在します。

また悪徳業者でなくても解体の費用は業者のもつ重機や解体の方法によって解体費用が大きく変動するケースも多いため、必ず複数の業者の見積りの価格を比較して業者を決定することが大切です。

見積り書をもらったら、総額だけでなく必ず内訳を確認しましょう。

内訳が省かれ項目に「解体費用一式」などと記載されているケースもありますが、内訳が詳細に書かれていない業者は避けるのが賢明です。

また内容に疑問やわからない項目がある場合は、必ず業者に質問しましょう。

4-2.自分でできることは事前に済ませておく

解体する建築物の中にゴミや家財が残っている場合は事前に処分するようにしましょう。

撤去可能な家財やゴミをあらかじめ処分しておけば、余計な費用が発生することはありません。

庭木なども、自分で撤去できる大きさのものであれば、事前に伐採して処分しておくことをおすすめします。

もちろんこれらの対応は、解体業者にお願いすれば全て対応してくれますが、その全てに料金が発生します。面倒くさがらずに一つずつ対応しておけば、最終的には解体費用を大きく下げることができます。

また家財の状態が良ければ買取業者に買い取ってもらえることもあります。

解体業者に依頼すれば費用負担が発生するはずのものが反対に収入となるわけですから、問い合わせだけでも行なってみましょう。

4-3.補助金を活用すれば費用負担を下げられる場合も!

解体する建物のある自治体から補助金や助成金を受けられるケースもあります。

老朽化した空き家が放置されることによって

- 放火など犯罪の発生率が高まる

- ゴミの不法投棄などの温床になる

- 地震などの災害発生時に被害が拡大する原因になる

などの問題が発生することから、老朽化した空き家を削減するために解体費用を助成する自治体が増えています。

対応は自治体によって異なるため、一度、建物が建つ自治体のホームページを確認するか、直接問い合わせてみることをお勧めします。

4-4.「空き家解体ローン」なら金利が安い

解体工事の費用は基本的に一括で支払う必要がありますが、解体費用を捻出するのが難しい場合は、「空き家解体ローン」を利用する方法もあります。

空き家解体ローンは、住宅の解体のみに利用することを前提に銀行や信用金庫などが提供する金融商品です。

金融機関によって利用条件が異なるため、ローンを受けられるかどうかについてはサービスを提供する銀行や信用金庫に相談する必要がありますが、利用できればフリーローンなどよりも低い金利で資金を準備することができます。

5.解体する前に考えておくべき3つのポイント

建物を解体することによって、解体する前には必要のなかった負担やデメリットが生じることもあります。

実際に建物を解体する前に、少なくとも以下の3つのポイントについては把握しておくことをお勧めします。

- 更地にすると税金が増えるケースもある

- 更地にすると再建築不可になるケースがある

- 解体しない方がお得な場合もある

では一つずつ確認していきましょう。

5-1.更地にすると税金が増えるケースもある

建物を解体して更地にすると、固定資産税や都市計画税が、建物があった頃よりも値上がりするケースがあるため注意が必要です。

住んでいるかどうかに関わらず、その土地に居住用の建物が建っていると固定資産税や都市計画税の減税が受けられるという特例があります。

建物を壊してしまうとその特例に該当しなくなってしまうため、税金が高騰します。

減税の規模は、

敷地面積が200平米までの建築がある場合は

固定資産税 6分の1に減額

都市計画税 3分の1に減額

また敷地面積が200平米超の場合は200平米を超える部分に対して

固定資産税 3分の1に減額

都市計画税 3分の1に減額

となります。

つまり住宅を壊してしまうと固定資産税は最大で6倍に値上がりしてしまうというわけです。

土地の売却や建て替えを前提とする場合は考慮する必要はありませんが、その後も土地をそのまま所有する予定の場合は、解体するか再度検討することをお勧めします。

5-2.更地にすると再建築不可になるケースがある

土地の状況や形状によっては再建築ができないケースがあります。このような建築は「再建築不可物件」と呼ばれ現在の建築基準法では、建物を建てる場合、4m以上の道幅の道路に2m以上接続している必要があります。

これが守られていない土地に建てられている建築は「既存不適格建築物」とされますが、法律が制定される前に建てられた建築であるため違法ではありません。

ただし、その住宅を壊してしまうとその土地に新たに住宅を建てることはできません。

このため転売や再建築を検討している場合は、解体する土地が再建築不可に該当しないかどうか、必ず確認するようにしましょう。

5-3.解体しない方がお得な場合もある

土地を売却する場合などは、土地を更地にして売るよりも古い家を残したままの方が、買い手がつきやすいという場合もあります。

近年はあえて新築住宅を購入せず、中古住宅を自分たちが住みやすいようにリフォームして住むことを好む人も多いため、住宅の解体が最善の選択肢というわけではありません。

家を残したまま土地を売ることができれば、更地にするための手間もかからず、解体費用も必要がないため一石二鳥です。

これはもちろん、解体した土地に自分たちが住む家を新築することを考えている方にも当てはまります。

家が古くても、適切にリフォームを行えば新築と同様に快適な生活を送ることができます。

もちろんリフォームの費用は解体して新築する費用に比べればたいへん小さく、少額の負担で快適な住居を手に入れることができるというわけです。

古い家だから買い手がつかない、住めないと安易に考えることなく、その建物を活かす方法を考えることも大切です。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.解体の判断はプロに相談を

前章で解体せずにその住宅を活かす方法があることについてお伝えしました。もちろん解体が良いか解体しない方が良いかはその住宅の立地や状況などによってもおおきく異なります。

このため解体するか解体しないかの判断は、プロの助言を受けることをおすすめします。

土地を売却することを検討している場合は不動産業者に相談することをおすすめします。

地元の土地に詳しい不動産業者であれば、古い家を残した方がいいのか、そのまま販売するべきかについて適切な助言をもらうことが出来るでしょう。

解体を前提とする場合でも、古い家のある土地をそのまま買取ってくれるケースや、信用できる解体業者を紹介してくれるケースもあります。

もし同じ土地に住宅を新築し、そのままその土地に住み続けることを検討しているのであれば、解体する前に一度、住宅リフォーム業者に相談してみることをおすすめします。

リフォーム業者は、家の状態を診断し快適な住宅を実現するリフォームが可能かどうか、またリフォームの場合どの程度の資金が必要になるかについても教えてくれます。

住宅の解体は一生に一度、あるかないかの経験です。後悔のない判断を行う上でも、その道のプロに相談してみることを強くおすすめします。

7.もし解体するなら知っておくべき2つの注意点

住宅の解体が決定したら、いよいよ解体工事です。解体工事は業者が行うことになりますが、解体工事の前後に依頼主が行わなければいけないこともあります。

以下の2つについては忘れず対応することをおすすめします。

- 解体工事前の近隣への挨拶

- 建物滅失登記の提出

一つずつ確認しましょう。

7-1.解体工事前の近隣への挨拶

その後、その土地に住まない場合でも、解体工事を行う前には近隣の住民へ必ず挨拶を行いましょう。

解体工事ではどれだけ対策を行っても少なからず騒音は出ます。またトラックや重機の出入りなど、様々な迷惑をかけることになります。

もちろん解体工事自体は違法ではありませんし、騒音も正しく抑えることができれば法的な問題はありませんが、突然工事が始まることによって苦情やトラブルを引き起こすことも少なくはありません。

解体工事が発生すること、また解体工事の日程などを事前に知らせておけば、これらのトラブルを事前に回避することができます。

7-2.解体後は建物滅失登記を忘れずに

建物を解体した場合、法務局に建物滅失登記を提出する必要があります。

これを怠ると10万円以下の過料が課されるケースもあるため忘れないようにしましょう。

土地家屋調査士に手続きの代行を依頼することもできますが、手続き自体は誰でも簡単にできるものです。提出は以下の手順で行います。

①法務局で登記簿謄本を取得

所轄の法務局に行き解体する建物の登記簿謄本を取得してください。

②建物滅失登記申請書の作成

書式は法務局ホームページの以下のリンクからダウンロードが可能です。

ページをスクロールし、下部の「22)建物滅失登記申請書」の書式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

③解体業者から登記事項証明書と印鑑証明書を受け取る

これらの証明書は解体業者が作成しますので自ら準備する必要はありません。

④法務局に行き登記申請を行う

全ての書類を用意して法務局で登記申請を行ってください。不明な点がある場合は法務局の窓口で質問すればなんでも親切に教えてくれます。

8.まとめ

いかがでしたでしょうか。解体費用の相場と費用の内訳、また費用だけでなく解体を行う上で注意すべきポイントなどについてご理解いただけたのではないでしょうか。

家の解体にかかる費用は、木造住宅の場合、1坪あたり3〜5万円、鉄骨住宅や鉄筋コンクリート住宅の場合は1坪あたり6〜8万円と言われています。

ただしこの費用は目安に過ぎず、土地の間口の広さや隣接地との距離、またアスベストが含まれる建材を使っている場合など、様々な要因によって、解体費用は異なってきます。

また建物の立地や土地の状態によって、解体後に再建築ができないケースや、解体しないで住宅を残したままの方が土地を売却しやすいケースなど、状況は様々に異なります。

そのため解体を検討する場合は、安易に解体の判断はせず、不動産業者やリフォーム業者などの専門家に相談してみることをおすすめします。

この記事が、あなたの住宅の解体に役立つことを願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。