不動産売買契約書は仲介会社を挟まない個人間で取引する場合も必要です。売買契約書が無くても取引はできますが、不動産は高額な取引ですのでトラブルを防止するためにも作成しておくべきです。

今はインターネットで売買契約書のひな型が簡単にダウンロードできるので、自分で作成することも比較的簡単にできます。

しかし、インターネットで調べた情報やサンプルをもとに売買契約書を作成しただけではトラブルになる危険があります。不動産売買契約書は不動産会社が仲介に入って作成してもらった場合でもトラブルが起こるほど複雑で注意が必要なのです。不動産売買は高額な取引なので思わぬトラブルが起こりやすく、そんなトラブルから自分を守ってくれるのは売買契約書だけです。

それだけ重要な売買契約書ですから、作成から締結まで慎重に行う必要があります。

トラブルなくスムーズに個人間売買を進めるために、まずは個人間での不動産売買契約書をどうするべきか詳しく知ることが大切です。

この記事では、

◉個人間取引でも不動産売買契約書は必要か

◉売買契約書を自分で作成するメリット・デメリット

◉売買契約書を専門家に頼むメリット・デメリット

◉売買契約書を専門家に頼む方法

◉売買契約書を自分で作成する方法

◉売買契約書を自分で作成する場合の注意点

について解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくと、不動産の個人間取引において売買契約書の作成方法が理解でき、個人間取引でのトラブルを防ぐことができます。

不動産売買を個人間で行う方は、個人間での不動産売買契約書について詳しく理解できるようにぜひ最後までお読みください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.個人間取引でも不動産売買契約書は必要

不動産会社が仲介に入っている一般的な不動産売買では、売買契約書を結ぶことが宅地建物取引業法により義務づけられています。

一方で不動産仲介業者を挟まずに個人間で不動産売買をする場合、売買契約書の作成は義務ではありませんが、必ず結ぶべきです。

その理由は、いくら相手が信頼のおける親しい間柄でも不動産売買ではちょっとしたことからトラブルに発展しやすいからです。そしてそんなトラブルを未然に防ぐため、またトラブルが起こった時に自分を守るために売買契約書が必要なのです。

例えば以下のようなことがあります。

- 知り合いに家を売ったところ手付金を支払った後に「売買代金の支払いはもう少し待ってくれ」と言われてなかなか払ってくれない状況になってしまった

- 親戚から中古物件を購入し、引渡しが終わって住み始めたら雨漏りがあることが発覚して修理費をどちらが払うか売主と揉めている

このように売買契約書を作らず細かい取り決めがないと、のちのちトラブルになる可能性が高いのです。

売買契約書を結ぶと以下のような内容を売主買主間で約束することができます。

- 売買代金の支払期限

- 約束を守れなかった場合や契約を解除する際に支払う違約金の金額

- 物件引き渡し後の修理費の負担者

- 売買物件に含まれている設備と設備の状態

売買契約書を作成し細かい取り決めを決めておくと、トラブルが起こった際に責任がどちらにあるか一目瞭然です。売買契約書があると、決まりを破った際には違約金の支払いがあるので、お互いに約束を破らないように気をつけますよね。

このようにトラブルを未然に防ぐ、トラブルから自分を守るために個人間の取引でも売買契約書は必ず結ぶべきです。

2.作成方法は自分で作るか専門家に任せるかの2択

個人間での不動産売買も売買契約書が重要なことがお分かりいただけたでしょうか。

気になる売買契約書の作成方法ですが、個人間での不動産売買契約書の作成方法は大きく分けて次の2択です。

- 自分で作る

- 専門家に任せる

売買契約書は実は自分で作ることも可能です。契約書自体は文具屋さんでも売っていますし、インターネットで売買契約書のテンプレートなどを調べると作成例などがたくさん出てくるので、それを見ながら作成すれば自分で作成することもできます。

また、他の選択肢として法律や不動産に詳しい専門家に依頼するという手もあります。専門家に依頼すれば忙しい方や不動産に詳しくない方も売買契約書を用意することができます。

このように不動産の売買契約書の作成方法は2種類あるので、ご自身に合った方法で作成してくださいね。次章では自分で作成する場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリットをそれぞれ解説するので、どちらの方法が自分に合うか考えてみてくださいね。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

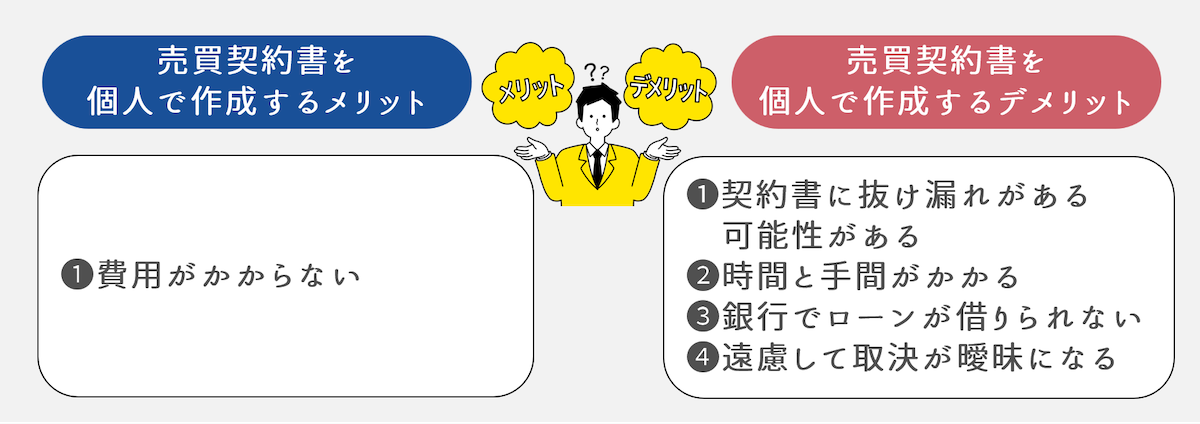

3.売買契約書を自分で作成するメリット・デメリット

まずは売買契約書を自分で作成する場合のメリット・デメリットを解説していきます。

3-1.売買契約書を個人で作成するメリット

売買契約書を個人で作成するメリットは費用がかからないということです。

契約書の作成のみ専門家に頼むことは可能ですが、少なくても数万円~費用がかかってきます。売買契約書をプロに頼まず自分で作成する場合にかかる費用は、売買契約書の購入費や印刷代で数百円ほどです。

費用がかからないというのが売買契約書を個人で作成するメリットです。

3-2.売買契約書を個人で作成するデメリット

売買契約書を個人で作成するデメリットは以下の4つです。

- 契約書に抜け漏れがありトラブルになる可能性がある

- 時間と手間がかかる

- 銀行でローンが借りられない

- 遠慮して取り決めが曖昧になる

それぞれ解説していきますね。

3-2-1.契約書に抜け漏れがありトラブルになる可能性がある

売買契約書を自分で作成するデメリットは、抜け漏れがありトラブルになる可能性があるということです。

売買契約書は一般人では聞きなれない言葉が多く、しっかりと理解して作成するのは非常に難しいので、抜け漏れがある可能性があります。もしトラブルが起こった際にそのことに関する必要な取り決めが売買契約書に書かれていないと、責任がどちらにあるか分からず裁判になるケースもあります。

例えば、売買契約書に添付するものの1つに付帯設備表があります。これは売買対象物の設備として何が含まれていて、何が含まれていないかを売主と買主で確認して記載するものです。

もし売主はクーラーは付いていないと伝えていたのに、買主がクーラーが付いていると思っていた場合、買主に引き渡した後にクーラーがないと分かったらトラブルになりますよね。

その時に売買契約書の中の「付帯設備」の項目でクーラーの有無についての確認が抜けていたら、どちらに責任があるか判断が難しくなります。しかし、「付帯設備」の項目で「クーラー無し」と記載しておけば「この売買物件にはクーラーはついていない」ということが証明され売主の責任にはなりません。

ここで「クーラー有り」となっているのにクーラーが無かった場合は売主の責任ですので、クーラーを取り付けるか、クーラー代金相当を支払う必要があります。

このように記入漏れがあるとトラブルが起こった際に意味のない書類になってしまいます。専門家に依頼せず自分で作成するとこういった抜け漏れがあり、トラブルになる可能性があるというデメリットがあります。

3-2-2.時間と手間がかかる

時間と手間がかかるというのも売買契約書を個人で作成するデメリットです。

なぜなら抜け漏れを防ぐためには1つ1つの項目についてしっかり調べて理解する必要があるからです。そして語句の理解だけでなく、法律が変わることもあるので過去のインターネット記事や文献を参考にしていては間違えた情報を参考にしている可能性もあります。

例えば、2020年4月の民法改正により不動産での契約内容にも変更点が生じました。「危険負担」についての内容が変更されたり、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更して内容も変わりました。

このように法律に関することは理解するのが難しく時間と手間がかかったり、間違えた情報で作成してしまう可能性があります。時間と手間がかかることも個人で売買契約書を作成するデメリットと言えるでしょう。

3-2-3.銀行でローンが借りられない

売買契約書を個人で作成する場合、住宅ローンが借りられないというデメリットがあります。

その理由は個人間売買は一般的には信用できないという側面があり、住宅ローンの申請には不動産会社が作成する「重要事項説明書」が必須となっています。不動産取引において「この取引は正常に行われていますよ」と不動産会社からお墨付きをもらうことで銀行は信用してくれ住宅ローンを貸してくれます。

このように売買契約書を個人で作成すると住宅ローンが借りられないというデメリットがあります。

個人間売買で住宅ローンを借りる場合は、不動産会社に間に仲介として入ってもらい、重要事項説明書を作成してもらいましょう。

3-2-4.遠慮して取り決める内容が曖昧になる

売買契約書を個人で作成する場合に相手に遠慮して取り決めが曖昧になるというデメリットがあります。

なぜなら個人間売買は相手が知り合いである場合が多いので、込み入ったことなどをなかなか切り出せないからです。

例えば、違約金の取り決めをしたいのに「違約金のことを話したら、相手を疑っていると感じ失礼ではないか」と心配して違約金のことを切り出せないといった場合があります。

売買契約書の中身は、基本的に相手が約束を守らない場合のリスクヘッジやトラブル防止のことが多いため、相手が知り合いの場合、話を切り出しにくく取り決めが曖昧になるというデメリットがあります。

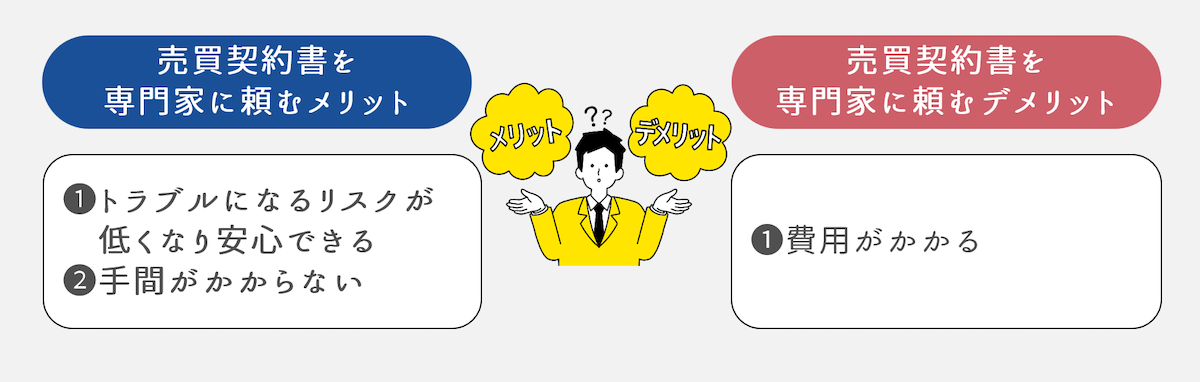

4.売買契約書を専門家に頼むメリット・デメリット

次に専門家に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説していきます。

4-1.売買契約書を専門家に頼むメリット

売買契約書を専門家に頼むメリットは以下の2つです。

- トラブルになるリスクが低くなり安心できる

- 手間がかからない

それぞれ解説していきます。

4-1-1.トラブルになるリスクが低くなり安心できる

売買契約書をプロに頼むメリットは何と言ってもトラブルになるリスクが低くなるという点です。

前章の「売買契約書を個人で作成するデメリット」の項目でもお話ししましたが、記載漏れがあると責任がどちらにあるか分からずトラブルに発展してしまいます。プロはそういったトラブル事例もたくさん知っていますし、トラブルに発展しないよう売買契約書を細かく作成してくれます。

例えば雨漏りがする物件でも、契約書に「雨漏りあり」と書いてあれば売主の責任にはなりません。雨漏りに関することが記入されていない場合はたとえ口で説明していたとしても売主が雨漏りの修理をするなど責任をとる必要があるのです。

このように売買契約書の中身は非常に複雑で一般人が作成すると見落とす可能性もありますし、民法改正により契約書の中身も変更しているため、一般人ではすべてを理解するのは難しいです。専門家に頼むことでトラブルを避けて安心して売買できるというメリットがあります。

4-1-2.手間がかからない

手間がかからないというのも売買契約書の作成をプロに頼むメリットです。

売買契約書の中身をすべて理解しようと思うと調べて理解するのにかなりの時間を要します。それをプロに任せてしまえばできあがったものを確認するだけですし、分からない部分は専門家に聞くことができ自分で作成する場合に比べて時間と労力を大幅に削減することができます。

手間がかからないというのも専門家に依頼するメリットです。

4-2.売買契約書を専門家に頼むデメリット

売買契約書をプロに頼むデメリットは費用がかかるということです。

自分で作成すれば無料ですが、プロに作成を依頼すると費用がかかります。作成費用に規定はないので費用は会社によりさまざまですが、相場としては5万円前後が多いです。

仲介会社を挟んだ場合は仲介手数料で百万円以上かかるのでそれに比べたら売買契約書の作成のみプロに頼むと安く抑えることができますが、自分で契約書を作成するよりは費用が掛かるのでデメリットと言えるでしょう。

5.個人間取引での売買契約書は専門家に任せた方が安心

これまで売買契約書を自分で作成した場合とプロに頼む場合のメリット・デメリットについてお話ししてきましたが、売買契約書の作成は専門家に任せることをおすすめします。

その理由は、自分で売買契約書を作成したがためにトラブルになるリスクを考えると、数万円で専門家に依頼する方が安く済み、安心できるからです。

ここでは専門家に任せる場合は

- どこに依頼すればいいのか

- いくらくらいで依頼できるか

- 依頼した場合、費用は誰が払うか

という疑問について解説していきますね。

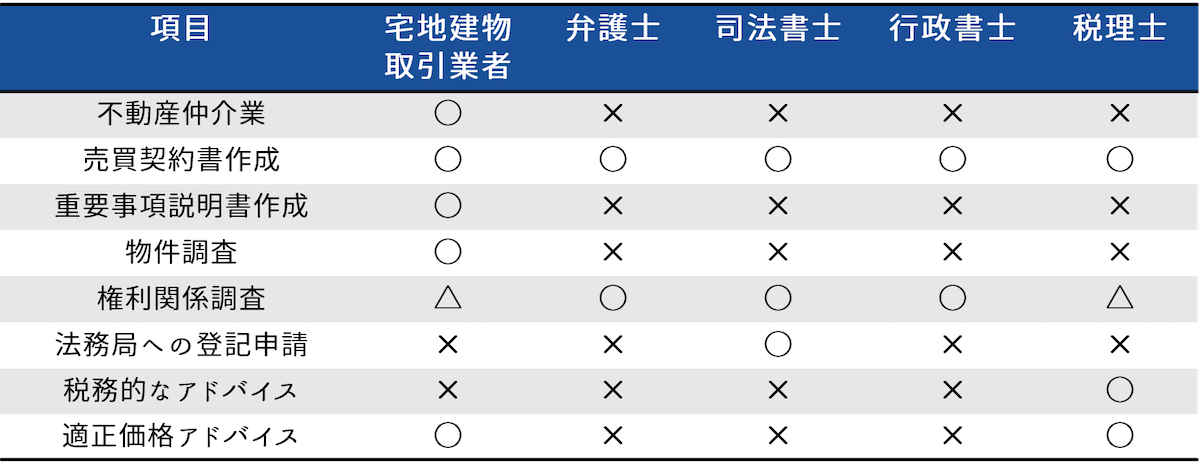

5-1.不動産売買契約書の作成代行をしてくれる依頼先

売買契約書の作成を代行してくれる依頼先は以下の5つがあります。

- 不動産会社(宅地建物取引業者)

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 税理士

この5つの方が不動産売買契約書の作成を代行してくれるサービスを行っていますが、不動産の専門家である宅地建物取引業者(不動産会社)に依頼するのがおすすめです。

その理由は、不動産売買契約書はトラブルを回避するために非常に重要なので、不動産のいろいろなトラブル事例を熟知してトラブルを回避できる売買契約書を作成する必要があるからです。そうなると売買経験が豊富で、不動産取引の専門家である宅地建物取引業者が安心だと言えます。

この5つの依頼先には、それぞれの専門業務というものがあります。不動産業におけるそれぞれの専門は以下のようになります。

この図を見ていただけると、不動産におけるさまざまな業務を行えるのは宅地建物取引業者のみであり、他の士業の方は部分的にしか不動産業務を行うことができないことが分かります。

一方で宅地建物取引士は不動産売買の専門家ですから売買契約書の作成の他に、住宅ローンを組みたい時に必要な「重要事項説明書」の作成や不動産仲介業務、物件調査、適正価格のアドバイス等もできます。

このように不動産売買契約書は非常に重要なので、不動産売買の経験が豊富な宅地建物取引業者に依頼するのがおすすめです。

5-2.売買契約書の作成代行を依頼した場合の費用

4章でもお話ししましたが、売買契約書の作成代行をした場合の費用に決まりはなく、依頼先次第となっています。一般的な相場は5万円前後が多いですが、安い依頼先で2万円~高い依頼先は十数万円と幅が広いです。

複数社に見積もりを出したり話を聞いたりして依頼する先を決めると良いでしょう。

【依頼先を選ぶ際のチェックポイント】

- 宅地建物取引士の資格があり、不動産の業務経験が豊富か

- 不動産売買契約書の作成経験が豊富か

- 見積り料金は相場と比べて納得できるものか

- 疑問点に親身に答えてくれるなど信頼できそうか

5-3.費用は誰が負担するのか

不動産売買契約書を代行で作成した場合にかかった費用は誰が負担をするかというのは、法律での決まりはありません。一般的には売主と買主で折半して支払う場合が多いですが、関係性や状況によっても変わります。

特に決まりはありませんので、双方で話し合って決めましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.どうしても自分で売買契約書を作りたい場合の方法

ここでは専門家に頼まず自分で売買契約書を作成する場合の方法をお話しします。

個人間で売買契約書を作成する手順は以下のようになります。

- 売主と買主で契約内容を話し合う

- 売買契約書の作成

- 売買契約書に署名・捺印し契約

それぞれ解説していきますね。

6-1.売主と買主で契約内容を話し合う

まずは契約内容について双方で確認すべき内容について確認します。

例えば以下のようなものがあります。

- 支払日はいつにするか

- 手付金はいくらにするか

- 違約金はいくらにするか

- 設備は何がついていて何がついていないか、設備の状態はどうか

こういったお互いで話し合いをして取り決める内容について話し合い内容を決めます。

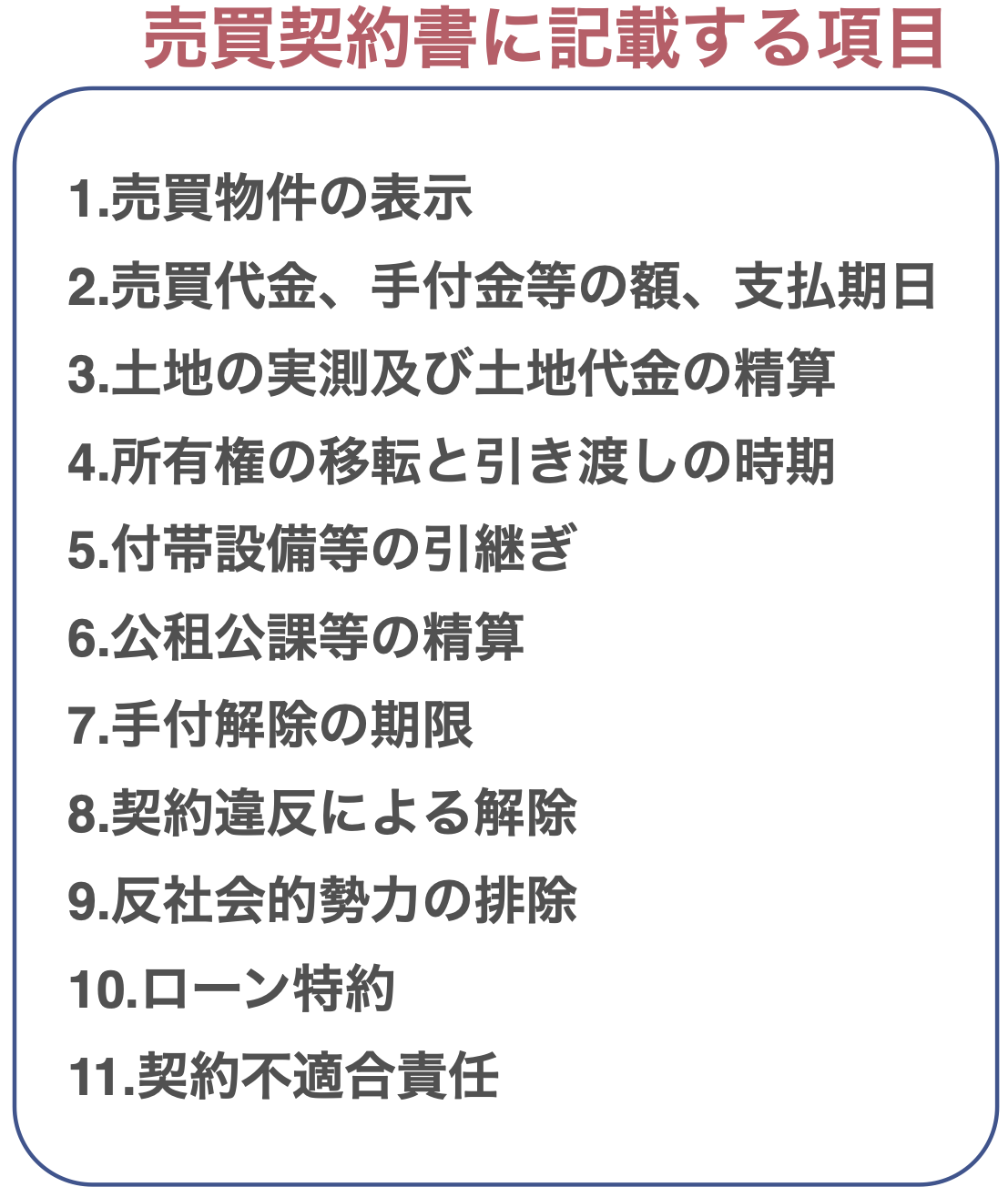

【売買契約書に記載する項目】

売買契約書に記載する項目としては以下のようなものがあります。

売買契約書に記載する項目については一般的な仲介会社が入る場合の売買契約書とほとんど変わりません。どんな項目があるかどんな内容か詳しく知りたい方は不動産売買契約書について書かれたこちらの記事をご覧くださいね。

6-2.売買契約書の作成

取り決めた内容に沿って売買契約書を作成します。

売買契約書に決まりはありませんのでどのような作成方法でもいいですが以下の方法があります。

- 自分でオリジナルのものを作る

- インターネットでテンプレートをダウンロードして作る

- 文具屋で市販の売買契約書を購入して作成する

売買契約書は文具屋さんなどで販売されていたり、インターネットにテンプレートがあるのでそういったひな型があると、作成しやすいですよね。

しかしインターネットに掲載されているテンプレートは民法改正前のテンプレートも多く、気づかずにそちらのテンプレートで作成してしまう可能性もあります。民法改正前のテンプレートで作成して契約することは可能ですが、民法改正により用語や中身が変わっているため、もしトラブルになった際に責任がどちらにあるのかで争点になる可能性が高いです。

【民法改正後のテンプレートか見分ける方法】

民法改正前のテンプレートか民法改正後のテンプレートか見分ける方法としては、「瑕疵担保責任」という項目があるかないかをみると良いでしょう。民法改正前にあった「瑕疵担保責任」が民法改正後に「契約不適合責任」に変わったのでどちらの項目があるかみると民法改正後のテンプレートかどうかが分かります。

この瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについては不動産売買契約書について書かれたこちらの記事をご覧ください。

このように市場に出回っている売買契約書の中には、民法改正に対応していない古いテンプレートも多く、民法改正に対応していても記載項目の網羅性が低いものが多いので、自分で項目を付け足してオリジナルのものを作るしかありません。

オリジナルのものを作るために、市販のテンプレートを使用する場合は、自分で不足している内容を付け足せるように、追記欄があるものを選ぶと良いでしょう。

ただし繰り返しになりますが、不動産の売買契約書は複雑ですので一般人の方がすべての項目を網羅した完璧な売買契約書を作成するのは非常に難しいです。トラブルを避けるためにも、売買契約書の作成は専門家に任せるのが望ましいです。

6-3.売買契約書に署名・捺印し契約

売主と買主で売買契約書の内容を確認します。

売買契約書の中身に同意できれば署名・捺印し売買契約書の締結となります。捺印は基本的に実印である場合が多いです。

7.個人で売買契約書を作る際に気を付けるポイント

売買契約書を作成する時に気を付けるポイントは以下の項目になります。

- 金額

- 手付金

- 土地の測量

- 所有権の移転と引渡し

- 公租公課の清算

- ローン特約

- 付帯設備などの引渡し

- 手付解除

- 契約違反による解除

- 契約不適合責任

これからチェックポイントをそれぞれ解説していきますね。

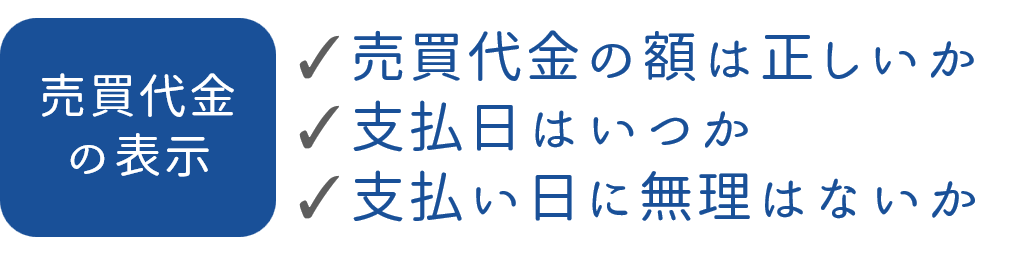

7-1.金額

売買代金の額が、実際に同意した金額と間違えて記載し締結してしまったら、契約書に記載されている金額を支払わなくてはならなくなります。金額に相違がないか確認しましょう。

また、売買代金の支払日が記載されているか、支払いに無理のない日か確認しましょう。気心知れた知り合いとの取引だと、買主から「今支払えないからもう少し待ってくれないか」と言われなかなか代金を支払ってくれないということもあります。そうなると売主にとっては非常に困りますよね。

そうならないために、支払日をしっかりと決めて契約書に記載しておくことで、もし支払いが遅れた場合は違約金の支払いを要求することができます。

支払いの遅れを防ぐためにも、無理のない支払日を設定し記載しておきましょう。

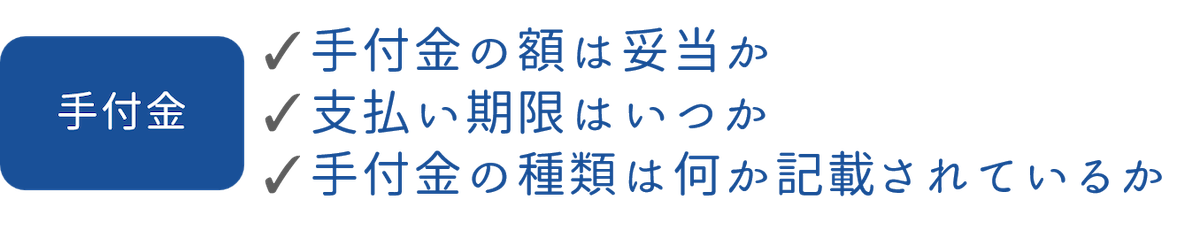

7-2.手付金

手付金の額は相場では売買代金の5%~10%となっており20%を超すことは法律で禁止されています。契約書に書かれている手付金の額は妥当な額か、手付金を支払う期日はいつか確認しましょう。

また手付金には解約手付・違約手付・証約手付の3種類の意味があり、契約書に手付金の種類を記入しておかないとその意味を持ちません。手付金にどんな意味を持たせるのか確認し、種類が記載されているかチェックしましょう。

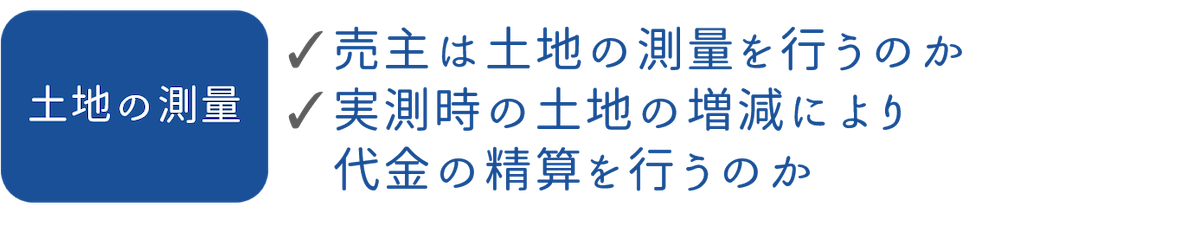

7-3.土地の測量

土地の面積は登記簿に記されているものと実際の面積で異なる場合があります。測量をするかどうかは決まりではありませんが、測量をするのか、測量をする場合は土地の増減が生じた場合に代金の清算をするのかどうか、清算する場合はどのように清算するのか確認しましょう。

7-4.所有権の移転と引渡し

引渡し日に売主から買主に引渡しになります。もし引越しに時間がかかり引渡し期日に買主へ引き渡せず遅れてしまうと、売主は違約金を支払うことになったり、契約解除になったりする可能性があります。

引渡し日を決める時は引越しのことも考えて無理なスケジュールでないか確認をしましょう。

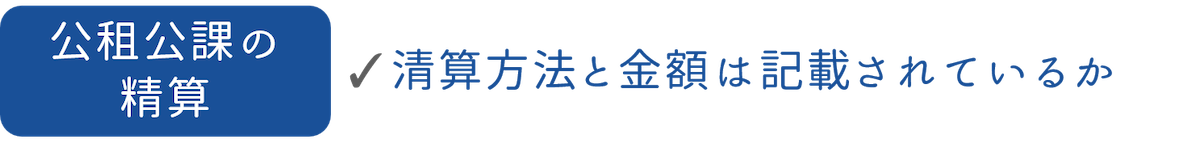

7-5.公租公課の清算

公租公課の金額はいくらなのか間違えずに記載されているか確認しましょう。

また清算方法は買主が自分の負担分を売主に渡して売主がまとめて1年分を納税したり、反対に売主が自分の負担分を買主に渡して納税してもらうのか、清算方法と金額を確認しましょう。

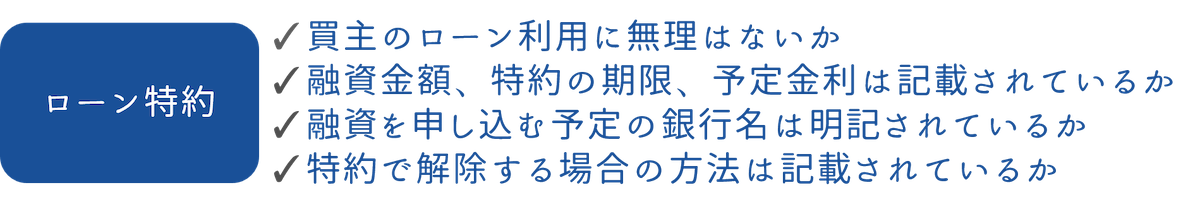

7-6.ローン特約

こちらは買主が住宅ローンを結ぶ際に必要な項目です。

デメリットのところでもお話ししましたが、売買契約書を個人で作成する場合、住宅ローンを組むことができません。売買対象物をローンを組んで支払いたい場合、不動産会社に「重要事項説明書」を作成してもらった上で以下の内容を確認しましょう。

①買主のローン利用に無理はないか

ローンの金額は無理なく払える額なのか確認しましょう。

今は返済できると思っている金額でも、子供が増えて学費にお金がかかったり、突然病気になってしまい働けなくなってしまったりと長いローン返済の期間の中で何が起こるか分かりません。無理なく返済できる金額かどうか確認しましょう。

②融資金額、特約の期限、予定金利は記載されているか

希望の金額が満額下りるとは限らないので、融資金額がいくらを下回ったら解約するかというのも具体的に明記しておきましょう。

また特約の期日を記入していないと、住宅ローン特約がずっと有効となってしまい買主にとっては嬉しいですが、売主にとってはリスクでしかありません。期日が記入してあるか確認をしましょう。

予定の金利条件は、「金利が1.2%以上だったら購入をやめる」など具体的な金利の条件も確認しておきましょう。

③融資を申し込む予定の銀行名は明記されているか

融資を申し込む予定の銀行名を具体的に記入しておきましょう。

もし、〇〇銀行等とあいまいに記入していると数社の住宅ローンが落ちたからと言って住宅ローン特約を適用することが難しくなります。

④特約で解除する場合の方法は記載されているか

住宅ローン特約を適用して解約する場合、売主への解除申請はどのようにするか確認しましょう。

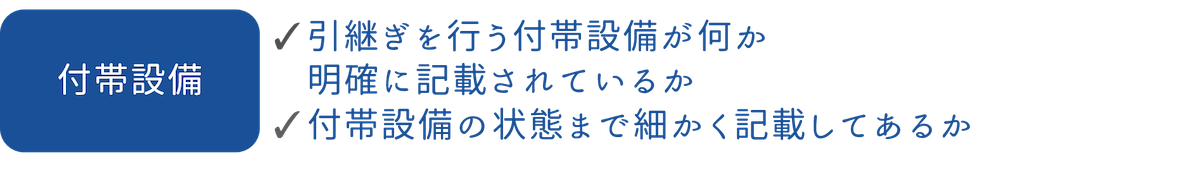

7-7.付帯設備などの引渡し

エアコンや照明などの設備が付いているかを1つずつ明確に記載しておく必要があります。

中古物件の売買の場合は特に注意が必要で「これが付いていると思っていたのについていなかった」ということでトラブルになりやすいです。

また、給湯関係や水回りや空調は経年劣化しやすく、売買後にすぐ壊れてトラブルになることもあるので、使用年数や状態をあらかじめ確認をして記載しておきましょう。

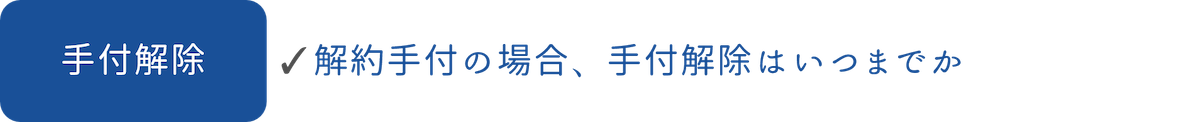

7-8.手付解除

売主と買主どちらかの事情で解約をしないといけない時に、手付解除できる期間を確認しましょう。

この期間を過ぎて解約する場合は手付金を放棄した上に、違約金を支払わなければならなくなります。手付解除の期間が明記されているか確認をしましょう。

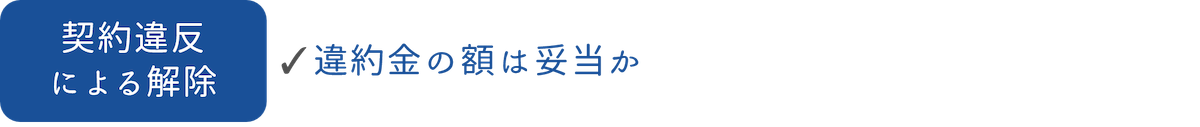

7-9.契約違反による解除

違約金の額に決まりはありませんが、違約金の額が大きすぎると払えずに解除できないということになり、額が小さすぎると違約金の効力がないので妥当な額を設定しましょう。一般的には売買代金の10%~20%が相場です。

違約金の額は妥当なのか、金額に間違いはないか確認をしましょう。

7-10.契約不適合責任

買主に引き渡した後も、「契約の内容が違う」「こんな環境だとは思わなかった」などトラブルになる可能性はまだまだあります。責任期間は適切か確認しましょう。

また設備の状態や周りの状況など、瑕疵となりそうなものについては契約を結ぶ前にしっかりと確認し、契約書に詳しく記入するようにしましょう。

責任負担がどちらになるのかは契約書の内容がすべてですので詳しく書いておきましょうね。

8.まとめ

いかがだったでしょうか?個人間での不動産売買契約書はどうすればよいか、専門家に依頼する場合と個人で作成する場合はそれぞれどのようにすればよいか分かったと思います。

最後にこの記事をまとめますと、

◉個人間取引でも不動産売買契約書は必要

◉個人間で売買契約書を作成する場合の方法は2つ

- 自分で作成する

- 専門家に依頼する

◉売買契約書を個人で作成するメリットは

- 費用がかからない

◉売買契約書を個人で作成するデメリットは

- 契約書に抜け漏れがありトラブルになる可能性がある

- 時間と手間がかかる

- 銀行でローンが借りられない

- 遠慮して取り決めが曖昧になる

◉契約書を専門家に頼むメリットは

- トラブルになるリスクが低くなり安心できる

- 手間がかからない

◉契約書を専門家に頼むデメリットは

- 費用がかかる

◉個人で売買契約書を作成する場合に気を付けるポイントは

- 金額

- 手付金

- 土地の測量

- 所有権の移転と引渡し

- 公租公課の清算

- ローン特約

- 付帯設備などの引渡し

- 手付解除

- 契約違反による解除

- 契約不適合責任

この記事をもとに、あなたの不動産売買がトラブルなくスムーズに行えることを願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。