「不動産を相続したけれど、住む予定がない。売却するにはどうすればいいの?」

「相続した不動産を売却した後、税金や確定申告はどうなる?」

親や祖父母が亡くなり、家や土地を相続した際に、上記のような疑問を持つ方も多いでしょう。

相続不動産の売却は、おおむね以下の流れで行います。

- 遺産分割協議

- 不動産の名義変更

- 売却活動

- 相続税の申告・納付

場合によっては、相続と売却に関して税金がかかったり、それに対して利用できる控除や特例があったりするので、予備知識が必要です。

そこでこの記事では、相続不動産を売却する際の手続きと税金、控除を中心に、詳しく解説します。

この記事で、あなたが相続した不動産を無事に売却できるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.相続不動産を売却する手続きの流れとは?

最初に、不動産を相続してから売却するまでの大まかな流れを紹介します。

相続した不動産の売却は、以下のように進めます。

- 遺産分割協議

- 相続不動産の名義変更

- 売却活動

- 売却代金の分割(換価分割の場合)

- 相続税の申告・納付

では、相続不動産を売却する手続きの流れを、それぞれ説明します。

1-1.遺産分割協議|相続人全員で話し合う

「遺産分割協議」とは、すべての遺産を洗い出し、相続人の誰がどの財産を相続するかについて、全員で話し合うことです。

相続人が1人しかいない場合は、1人ですべてを相続することになるので、遺産分割協議は必要ありません。

しかし、2人以上いる場合は、相続人全員が参加し、相続先を協議する必要があります。

遺産分割協議ではまず、被相続人(=亡くなった人)が遺した財産をすべて調べて「財産目録」を作成します。

それをもとに、相続人の誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかを決めていくのです。

1-1-1.遺産の分け方は4種類に分類される

遺産の分割方法には、以下の4種類があります。

| 分割方法 | 内容 |

| 現物分割 | 不動産など財産の現物をそのまま引き継ぐ |

| 代償分割 | 不動産など現物を相続した人が、それ以外の人に相続の不足分を現金で支払う |

| 換価分割 | 財産を売却するなどすべて現金に換えて分ける |

| 共有分割 | 不動産などを複数の相続人の共有にして引き継ぐ |

これらのくわしい説明は、以下の記事「」で紹介しているので、そちらもぜひ読んでみてください。

関連:「不動産の相続|手続きの流れ、必要書類、相続税の計算など詳しく解説」

1-1-2.相続不動産を売却する場合は「現物分割」「換価分割」のどちらかを選ぶ

相続した不動産を売却する場合、主に以下の2パターンが考えられます。

- 「現物分割」で不動産をそのまま受け継いだ相続人が、相続後に売却する

- 「換価分割」で不動産を売却し、相続人全員で売却代金を分ける

現物分割の場合は、相続人のうちの誰か1人が不動産をそのまま相続します。

不動産が複数ある場合、「実家の土地・家屋は長男が、隣り町の土地は次男が、賃貸経営しているマンションは長女が継ぐ」といった現物分割も考えられるでしょう。

売却したければ、相続した後にその人が単独で行えばいいわけです。

一方、以下の場合には、「換価分割」を選ぶといいでしょう

- 相続する不動産を誰も欲しがらない場合

- 複数人が相続を希望する場合

- 不動産が分割しづらい場合

- 相続人が「不動産より現金」を希望した場合

換価分割では、一旦仮に誰かひとりの名義で相続してから売却し、売却代金を相続人全員で分けることになります。

ただ、かならずしも全員で等分に分ける必要はありません。

ほかの相続財産とのバランスや相続人それぞれの希望などを加味して、誰がどれくらいの割合で現金を受け取るかを決めるのが一般的です。

1-1-3.協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成する

遺産をどのように分割するか、相続人すべての合意がとれれば、協議は完了のため、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割協議書には決まった書式はなく、以下の要件を満たせば成立します。

- すべての相続財産について正確に記載すること

- 相続人全員が合意、署名、実印を押すこと

- 相続人全員の印鑑証明書を添付すること

- 相続人の人数分の書面を作成し、それぞれが保管すること

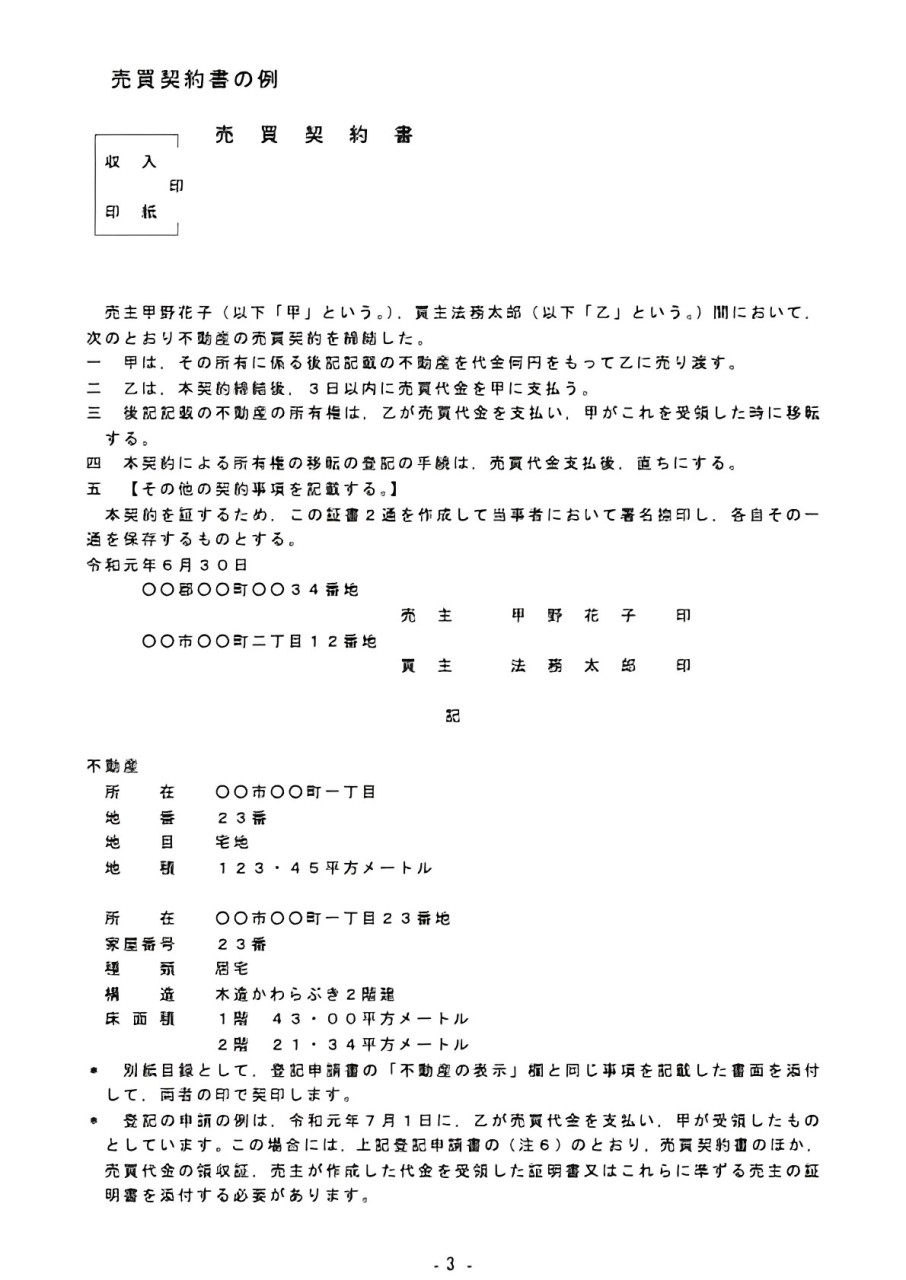

ここでは、遺産分割協議書の一例を挙げておきましょう。

【遺産分割協議書の例】

上記の例を参考に、遺産分割協議書を作成してみてください。

1-2.相続不動産の名義変更|所有者を変更する

遺産分割協議終了後、不動産を相続する人は「名義変更」を行います。

不動産はそれぞれ誰が所有しているかなどの情報が法務局の「登記簿」に記載されています。

これは、所有者が亡くなったからといって、自動的に変更されるわけではありません。

そのため、相続した人が、自分の名義に登記簿を変更してくれるよう法務局に「所有権移転登記(=相続登記)」を申請する必要があります。

現物分割で相続した場合、不動産を相続した人の単独名義に書き換えれば結構です。

一方、換価分割を選択した場合、一旦誰か1人の名義にするか、複数の相続人の共有名義にするか、どちらも可能です。

ただし、複数名義にすると売却手続きにおいて、都度全員の合意をとらなければならなかったり、必要書類が多くなったりするので、誰かの単独名義にするケースが多いです。

不動産の名義変更の方法については、以下の別記事に詳しく解説しているので、参考にしてください。

関連:「不動産登記の名義変更|その手続き、必要書類、費用など詳しく解説」

関連:「所有権移転登記は自分でできる|必要書類、手続の流れ、費用など解説」

1-3.売却活動|実際に不動産を売る

相続不動産の名義が変更されたら、いよいよ売却手続きに入ります。

相続人が1人の場合や現物分割の場合は、その人が単独で売却を進めますが、換価分割の場合は、仮に名義人になった人が代表して手続きします。

売却価格を決める際や実際に売買契約を結ぶ際などには、随時ほかの相続人全員の同意をとりましょう。

単独名義だからといって、名義人が1人で売却を進めてしまうと、「自分は了承していなかったのに」「もっといい条件で売れたかもしれない」など、ほかの相続人から不満が出てトラブルになる恐れがあります。

実際の売却手続きについては、次章以降に詳しく説明します。

1-4.売却代金の分割|換価分割の場合に実施する

相続不動産の売却が完了したら税金の申告に移ります。

しかし、換価分割の場合は、売却代金を相続人の間で分割するプロセスが加わります。

遺産分割協議で定めた配分割合にしたがって、現金を分けましょう。

1-5.相続税の申告・納付|4ステップで進める

相続不動産の売却金を受け取ったら、それを含めたすべての相続財産に対して相続税を支払います。

相続税の申告・納付は、以下の流れで行います。

- 「相続税の申告書」を国税庁ホームページ「[手続名]相続税の申告手続」ページからダウンロードして必要事項を記入する

- 必要書類を揃える

- 1に2を添付して、被相続人(=亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に提出する

- 税務署や金融機関などに相続税を納付する

相続税の申告には期限があることに、注意しましょう。

申告・納付の方法は、以下の記事を参照してください。

関連:「不動産の相続|手続きの流れ、必要書類、相続税の計算など詳しく解説」

これで、不動産の相続から売却までのすべてのステップは完了です。

2.相続した不動産の売却に必要な書類とは?

前章では、相続不動産を売却する手続きの流れを解説しました。

本章では、以下の目的別に相続した不動産の売却に必要な書類を見ていきましょう。

- 不動産の名義変更に必要な書類

- 不動産の売却に必要な書類

それでは、相続した不動産の売却に必要な書類を、目的別にそれぞれ詳しく解説します。

2-1.不動産の名義変更に必要な書類

不動産の名義変更に必要な書類は、名義変更の方法によって異なり、それぞれ以下の書類が必要です。

| 必要な書類 | 書類の入手方法 | 法定相続 | 遺言による分割 | 遺産分割協議による分割 |

| 登記申請書 | 申請者が作成 (法務局のサイトからダウンロード可能) |

〇 | 〇 | 〇 |

| 相続に関する不動産の登記事項証明 | 法務局 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 被相続人の住民票 (本籍地が記載されているもの) |

各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 固定資産税評価証明書 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 相続関係説明図 | 申請者が作成 | 任意 | 任意 | 任意 |

| 相続人の戸籍謄本 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 相続人の住民票 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 遺言書 | 被相続人が作成 | ー | 〇 | ー |

| 法定相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役所 | ー | ー | 〇 |

| 遺産分割協議書 | 申請者が作成 | ー | ー | 〇 |

相続人の戸籍謄本と相続人の住民票は、名義変更の方法ごとに、それぞれ以下の人の書類を指します。

- 法定相続:法定相続人

- 遺言による相続:不動産を取得する相続人

- 遺産分割協議による分割:法定相続人となる全員

また、遺産分割協議による分割の場合には、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になることに注意しましょう。

2-2.不動産の売却に必要な書類

不動産売却に必要な書類は、売却する不動産ごとに異なります。

それぞれ以下の書類が必要です。

| 必要な書類 | 入手方法 | 戸建て | マンション | 土地 |

| 売り主の本人確認書類 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |

| 実印 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |

| 印鑑証明書 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 登記識別情報通知 | 法務局 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 確定測量図および境界確認書 | 測量会社に依頼 | 〇 | ー | 〇 |

| 固定資産税納税通知書 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 最新年度の固定資産評価証明書 | 各市区町村の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 間取りのわかる図面や書類 | 法務局 | 〇 | 〇 | ー |

| 建築確認済証および検査済証 | 各市区町村の役所もしくは民間の指定確認検査機関 | △ | ー | ー |

| 耐震診断報告書 | 国土交通省が指定した指定性能評価機関や、建築士事務所登録をしている事務所の建築士など | △ | ー | ー |

| 住宅性能評価書 | 評価センターや保証検査機関 | △ | ー | ー |

| 購入時の売買契約書や重要事項説明書 | 仲介業者に署名と捺印をお願いし再発行 | △ | △ | △ |

| マンションの管理規約や使用細則 | マンションの管理組合や管理会社 | ー | △ | ー |

| マンションの維持費がわかる書類 | マンションの管理会社 | ー | △ | ー |

| 不動産のパンフレット | 不動産会社 | △ | △ | △ |

| 耐震診断報告書 | 国土交通省が指定した指定性能評価機関や、建築士事務所登録をしている事務所の建築士など | ー | △ | ー |

相続した不動産の売却をスムーズに進めるためにも、必要な書類は事前に確認しておきましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.相続した不動産の4つの分割方法とは?

前章では、相続した不動産の売却に必要な書類を紹介しました。

本章では、相続した不動産を分割する場合の分割方法として、以下の4つを紹介します。

- 現物分割

- 換価分割

- 代償分割

- 共有分割

それでは、相続した不動産の4つの分割方法を、それぞれ解説します。

3-1.現物分割|財産をもので相続する

現物分割とは、その名の通り、不動産や高級時計などの現物の遺産を、現物のまま分割して相続する方法のことです。

現物分割にすれば、不動産を1人で相続できる可能性があります。

一方で、公平に遺産を分けるとなると、分割が難しいのがネックです。

そのため、法定相続割合で公平に遺産を分割して相続できる場合には、換価分割がよいでしょう。

3-2.換価分割|売却益を分ける

換価分割とは、不動産や株式などの遺産を売却した際の利益を分割する方法のことです。

遺産の売却が完了するまでに時間が必要ですが、相続人同士で公平に遺産を分割できます。

また現金での相続を希望する場合には、換価分割がおすすめです。

3-3.代償分割|相続額が多い人が他の人に分ける

代償分割とは、相続額が多い人が他の人にお金を分けて分割する方法のことです。

不動産のように相続額が大きい遺産を相続した場合には、自分の資産から他の相続人に、公平になる分だけお金を支払うことが必要になります。

代償分割の負担に問題がなければ、代償分割を選んでもよいでしょう。

3-4.共有分割|法定相続割合で分ける

共有分割とは、法定相続割合をもとに、遺産を共有させて分割する方法です。

例えば、不動産を共有分割する場合には、相続人が共有の所有者となるため、勝手に不動産を売却したり、改修したりすることはできません。

また、相続人が他の人に共有財産を相続させると、将来的に共有者の人数が増えてしまい、管理が大変になるというデメリットが考えられます。

4.相続した不動産を売却する4つのメリットとは?

前章では、相続した不動産の4つの分割方法を解説しました。

では、相続した不動産を売却するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

相続した不動産を売却するメリットには、以下の4つが挙げられます。

- 遺産を平等に分配可能

- 不動産の維持費がかからない

- 不動産管理の負担を削減トラブルを回避できる

それぞれ解説します。

4-1.遺産を平等に分配可能|全員が納得して相続できる

不動産を売却し、遺産を分割するとなると、前章で解説した換価分割に当てはまります。

不動産を売却し、現金化してから分配するため、遺産の分割が平等にでき、相続人全員が納得しやすいです。

遺産相続は相続人同士でのトラブルが起きやすいため、トラブルを回避できることは、大きなメリットになるでしょう。

相続人が複数人いる場合には、相続した不動産の売却を検討してもよいでしょう。

また、相続人が1人だけなら、純粋に不動産を現金化することでまとまったお金が受け取れることがメリットになります。

4-2.不動産の維持費がかからない|税金や保険料などがかからない

不動産を所有していると、維持費として保険料や税金などの負担がかかります。

相続した不動産に住む場合には維持費の問題はありませんが、相続した不動産に住まない場合には、維持費の負担が大きくなるでしょう。

また、所有している不動産を空き家状態で放置してしまうと、行政指導や罰金が発生する可能性があります。

相続した不動産に住まない場合には、相続した不動産を売却することで、維持費の負担や空き家を所有するリスクを減らせます。

4-3.不動産管理の負担を削減|メンテナンスの必要がなくなる

相続した不動産を売却すると、維持費や空き家を所有するリスクを減らせるだけでなく、不動産管理の負担を削減できます。

不動産を所有している場合には、建物が壊れて周辺の住民に迷惑がかからないようにメンテナンスをしたり、景観を保つために庭を手入れをしたりする必要があります。

こういった修繕やメンテナンスには当然、費用がかかってくるものです。

相続した不動産に住まない場合には、やはり売却を検討するとよいでしょう。

4-4.トラブルを回避できる|近隣住民との付き合いが必要なくなる

空き家は近年とくに問題視されており、管理不足の空き家は倒壊の可能性や草木が他人の家の敷地内に侵入してしまうなどのトラブルの危険性を秘めています。

不動産の管理不足によって他人に損害を与えた場合には、損害賠償請求をされる可能性もあるため、近隣住民との付き合いが必要です。

相続した不動産を売却すれば、近隣住民との付き合いが必要なくなり、トラブルを未然に回避することができます。

5.相続不動産を売却する際の8つの注意点とは?

ここまで、相続不動産を売却する手続きや税金などについて説明しました。

、実際に売却するとなると、注意が必要なポイントに以下の8つが挙げられます。

- 相続登記が必要

- 団信を確認

- 不動産会社を選択

- 全員の同意が必要

- 贈与にならないように注意

- 売却期限に注意

- 引継ぎ内容を確認

- 代替資料を用意

1つずつ順番に見ていきましょう。

5-1.相続登記が必要|売却するために行わなければならない

相続した不動産を売却するなら、大前提として相続登記=「相続の所有権移転登記」を行わなければいけません。

というのも、不動産の売却は登記の名義人本人しかできないからです。

相続登記で名義変更をしないと、不動産の名義は亡くなった人のままです。

一般的に亡くなった人が、商取引するのは不可能ですよね。

そのため、相続した不動産の売却前には、相続登記を済ませておきましょう。

5-2.団信を確認|住宅ローンが残っている場合はチェックする

被相続人(=亡くなった人)が所有していた不動産に、住宅ローンの支払いが残っていることもあります。

その場合、相続と売却はどうなるのでしょうか。

原則、相続人には負債も相続されるので、相続人が銀行に住宅ローンの残債を支払うか、相続放棄するかを選択することになります。

ただ、住宅ローンを組む人の多くは「団体信用生命保険(=団信)」に加入しているケースが多いでしょう。

団信に加入すれば、住宅ローンを組んだ人が亡くなった際には、保険会社が銀行に残りのローンを弁済してくれるので、相続人がローンを支払い続ける必要がなくなります。

また、団信で下りる保険金は銀行が受取人になるため、相続人が相続税を支払うこともありません。

もし住宅ローンが残っている不動産を相続する場合は、まず銀行に連絡して団信があるかを確認し、あれば保険を適用してもらいましょう。

5-3.不動産会社を選択|実績を重視して高く・スムーズに売る

実力のある不動産会社を選択することは、相続不動産を売却する上で重要なポイントです。

売却した遺産を分割する換価分割の場合、相続した不動産をスムーズに売却して早く現金化したいでしょう。

また、相続した不動産で受けられる特例や相続税の納税には期限があることも、スムーズな売却が求められる理由になります。

不動産会社のなかでも、相続不動産に強い事業者もあるため、実績や口コミを確認しながら探してみてください。

5-4.全員の同意が必要|共有名義の売却時は必須になる

共有分割で不動産を相続した場合、不動産の名義が共有名義になるため、全員の同意を売却時に求めなければなりません。

共有名義の不動産を売却する際、必要な同意は1つではなく、売却と価格の2つの同意が必要です。

不動産を共有している方々の間で、物件を売却する際の条件を決めておくと、売却を進めやすくなるでしょう。

5-5.贈与にならないように注意|単独登記型の場合には気をつける

換価分割で不動産を売却する際、共有不動産として売却する共同登記型と相続人から特定の人の所有した不動産として、売却する単独登記型の2種類があります。

単独登記型の場合、1人が不動産の売却で得た資金を分配するため、贈与ととらえられる場合があります。

そのため、遺産分割協議書に遺産を取得の目的を換価分割するためだと明記し、資金の分配が贈与にならないように対策しましょう。

5-6.売却期限に注意|3年以内を目安に考える

相続不動産を売却する場合、売却期限に注意しましょう。

相続不動産では、「取得費加算の特例」「相続空き家の3,000万円特別控除」を受けられますが、不動産の相続から3年以内が条件です。

そのため、3年以内に不動産を売却できるように進めましょう。

5-7.引継ぎ内容を確認|取得費や所有期間は親から継続して考える

相続不動産を売却する際に求められる譲渡所得は、取得費や所有期間が考慮されます。

取得費や所有期間は親から継続して考えるため、引継ぎ内容の確認が重要です。

譲渡所得は「譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」の式で求められます。

また、譲渡所得にかかる税金は、所有期間によって以下のように変わります。

| 区分 | 所有期間 | 税率 |

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% |

取得費や所有期間は親から引き継がれることを、覚えておきましょう。

5-8.代替資料を用意|取得費が分からない場合に必要になる

相続した不動産の取得費が、分からない場合もあるでしょう。

そもそも不動産の取得費とは、不動産の購入費と維持管理費を合わせたものです。

取得費が分からない場合には、以下の代替資料を用意する必要があります。

- 通帳の履歴

- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

- 不動産会社やディベロッパーが持っている売買契約書の写し

用意した資料が代替資料に使えるかどうかを事前に税務署に相談しておくと、実際に資料を使う場合に否認されづらくなるので、事前相談を行いましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.名義変更の3つの方法とは?

前章では、相続不動産を売却する際の8つの注意点を解説しました。

次に、相続不動産を売却する際に必要な、名義変更の方法を紹介します。

- 法定相続

- 遺言による相続

- 遺産分割協議

それぞれ解説します。

6-1.法定相続|共有分割で名義を変更する

法定相続で不動産の名義を変更する場合、法定相続割合で不動産を共有したまま名義変更を行うことになります。

共有分割での名義変更や換価分割のために不動産売却をする場合には、法定相続で名義変更を行うとよいでしょう。

6-2.遺言がある場合|遺言書したがって行う

遺言書がある場合には、遺言書にしたがって不動産の名義を変更します。

なかには、遺言の内容とは異なる人の名義に変更したい場合もあるでしょう。

その場合には、次に紹介する遺産分割協議を行う必要があります。

6-3.遺産分割協議|話し合いで名義人を決める

遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いで名義人を決める方法のことです。

遺産分割協議は、主に以下の場合に行います。

- 遺言書がない

- 法定相続以外の方法で分割したい

- 遺言書とは異なる名義人にしたい

相続人全員の同意がなければ、遺産分割協議は成立しません。

7.相続不動産の売却手続きとは?4つのステップで解説

1章では、不動産の相続から売却までのおおまかな流れを見てきました。

この章では、売却手続きにフォーカスしてさらに詳しく説明していきます。

手続きの流れは以下の通りです。

- 売却の代表者を決定

- 不動産仲介業者に依頼

- 売買契約の締結

- 売却代金の受取

次に、相続不動産の売却手続きの流れを、それぞれ詳しく見ていきましょう。

7-1.売却の代表者を決定|換価分割の場合に行う

遺産分割協議の際に「換価分割」を行うと決まったら、不動産を売却する際に代表者として手続きをする方を決めます。

不動産の売却は、登記簿上の名義人本人でなければ、契約ができません。

そのため、ここで決まった代表者の名義に一旦変更し、その人が売却手続きを進めます。

相続人が1人の場合や現物分割の場合は、このステップはもちろん不要です。

7-2.不動産仲介業者に依頼|物件を査定してもらう

不動産の売買は、個人間で行うことも可能です。

不動産仲介業者に依頼すると、仲介手数料などがかかるため、「少しでも相続財産を多く残したいので、業者に依頼したくない」と考える方もいるでしょう。

しかし、個人で買い手を探すのは大変ですし、契約書の作成や各種手続きも複雑です。

そのため、多くの方は、不動産仲介業者に売却を依頼しています。

依頼する際には、まずよさそうな業者に相談をし、物件の調査と査定をしてもらいます。

業者が「実際にいくらくらいで売れそうか」の見積もりを出してくれるので、金額や条件に納得がいけば、正式に依頼をしましょう。

提示された金額が妥当かどうかを判断するために、事前に自分で売却相場を調べておくことをおすすめします。

換価分割の場合、査定結果など業者からの情報を相続人で共有し、全員が合意したうえで業者に依頼します。

トラブル予防のため、決して代表者の独断で依頼しないようにしてください。

7-3.売買契約の締結|条件を交渉する

売却を請け負った仲介業者は、物件の広告を出したり、家を探している顧客に営業をかけたりして、買い手を探します。

購入希望者が現れたら、仲介業者を通して条件の交渉を開始します。

売却価格だけでなく、引渡し前に補修をするか、いつ引き渡すかなど、先方の希望とこちらの希望をすり合わせましょう。

ここで注意したいのは、前述したように相続税の申告期限が約10ヵ月であることです。

それまでに売却できないと、人によっては「相続税が用意できない」など困ったことにもなりかねません。

かといって、売却を急げば安く買いたたかれる恐れもあります。

期限内になるべく希望の条件で売却できるよう、仲介業者と相談しながら進めましょう。

7-4.売却代金の受取|売却を終了する

買い手と条件が折り合ったら、正式に売買契約を結びます。

換価分割の場合、契約前に相続人全員の合意を得るようにしましょう。

売却代金は、基本的に「売買契約時」「引き渡し時」の2回に分けて受け取ります。

全額を受け取れば、売却は一旦終了です。

売却後でも、買い主が「売却前にはわからなかった不具合に気付いた」という場合などには、売り主側がその補償をしなければならないケース(=瑕疵担保責任)があります。

そうなると、売却後に金銭負担が発生する恐れがあることも覚えておきましょう。

「瑕疵担保責任」について詳しく知りたい方は、以下記事を読んでみてください。

関連:「瑕疵保証とは?適用範囲や保証期間、法的規定などをわかりやすく解説」

8.相続不動産を売却する際の6種類の税金とは?

ここからは、相続と売却に関連して必要になる「お金」の話です。

実は、相続不動産の売却に際しては、さまざまな税金がかかります。

一方で、税金の控除や特例などの優遇も受けられます。

正しく納税しながらできるだけお得になるよう、これらについて知っておきましょう。

相続不動産の売却に関してかかる税金は、以下の通りです。

- 相続税

- 譲渡所得税

- 住民税

- 復興特別所得税

- 印紙税

- 登録免許税

6種類の税金をそれぞれ解説します。

8-1.相続税|財産の大きさによって変わる

相続に関する税金といえば、「相続税」ですよね。

相続税とは、相続した財産の総額が大きくなるほど税率が高くなる「累進課税」のことです。

相続税の税率は、以下のように定められています。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000万円以下 | 10% | ー |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

相続税のなかには、相続財産のうち一定額には課税しない「基礎控除」も設けられています。

その額は、「3,000万円 +( 600万円×法定相続人の数 )」です。

法定相続人が3人の場合と5人の場合の計算例は、以下の通りです。

- 法定相続人が3人の場合:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

- 法定相続人が5人の場合:3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円

相続財産の総額が基礎控除額以下である場合、相続税は発生しません。

相続税の詳しい計算方法を知りたい方は、以下の記事を参照してみてください。

関連:「不動産の相続|手続きの流れ、必要書類、相続税の計算など詳しくくわしく解説」

8-2.譲渡所得税|不動産売却の利益分にかかる

不動産を売却して利益が出た場合、その利益分に対して「譲渡所得税」がかかります。

譲渡所得税の計算式と税率は以下の通りです。

| 譲渡所得税=(譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用))✖ 税率 |

| 区分 | 所有期間 | 税率 |

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% |

※所有期間は、売却した年の1月1日時点の期間

相続の場合、被相続人(=亡くなった人)が取得した日から計算します。

8-2-1.譲渡所得税の計算

譲渡所得は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得」の式で求めますが、譲渡所得税は、以下の式で求めます。

- 短期譲渡の場合:譲渡所得 × 0.3=譲渡所得税

- 長期譲渡の場合:譲渡所得 × 0.15=譲渡所得税

また、譲渡に関する所得や費用は、以下の通りです。

| 譲渡所得 | 今回不動産を売却した結果出た利益 譲渡所得税はこの部分にのみ発生する |

| 譲渡収入金額 | 今回不動産を売却した金額 |

| 取得費 | 不動産を取得したときにかかった金額 →親が購入した不動産を相続した場合は、「親が購入した金額+購入手数料など」+「相続で支払った登記費用+登録免許税など」 ※売った土地建物が先祖伝来のものであったり、買い入れ時期が昔であったりして取得費が分からない場合には、「売った金額の5%相額」を取得費にできます。 |

| 譲渡費用 | 今回不動産を売却するためにかかった金額 →不動産仲介手数料、測量費、印紙税など |

事前に、譲渡所得税を計算しておけるようになっておきましょう。

8-2-2.譲渡所得税の計算例

例えば、亡くなった親が15年前に買った不動産を相続・売却して、譲渡所得が500万円だった場合を考えてみましょう。

「所有期間」は被相続人がその不動産を取得した日から数えるので、15年超=「長期譲渡所得」で税率は15%です。

つまり、「500万円 × 0.15=75万円」となり、計算上は譲渡所得税75万円を支払わなければなりません。

実際のところ、不動産が購入時よりも安くなっていて譲渡所得がマイナスになるケースも多く、その場合は譲渡所得税は発生しません。

8-3.住民税|不動産の所有期間によって変わる

譲渡所得に関連してもうひとつ発生する税金が「住民税」です。

税率は、短期譲渡所得の場合が9%、長期譲渡所得が5%となっています。

| 区分 | 所有期間 | 税率 |

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 5% |

※所有期間は、売却した年の1月1日時点の期間

相続の場合、被相続人(=亡くなった人)が取得した日から計算します。

前項同様、「亡くなった親が15年前に買った不動産を相続・売却して、譲渡所得が500万円だった場合」を仮定すると、住民税は「500万円 × 0.05=25万円」です。

8-4.復興特別所得税|2037年まで課税される

もうひとつ、「復興特別所得税」というものがあります。

これは、東日本大震災の被害を受け、その復興や被災者支援のための財源とし、2013年から2037年まで、個人の基準所得税額に対して課税される税金のことです。

復興特別所得税の税率は「2.1%」で、不動産売却の場合は同じく譲渡所得に対してかかります。

8-5.印紙税|契約書や領収書にかかる

「印紙税」とは、不動産に限らず売買契約の際にかかる税金のことです。

税額は、売買の際の契約書や領収書などに記載されている金額に応じて以下のように定められています。

ただし、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される契約書に関しては、軽減税率が適用されます。

| 売却金額 | 本則税率 | 軽減税額 |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

出典:国税庁ホームページ「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

印紙税は、税額分の印紙を購入して売買契約書に貼り、消印を押せば納付済みとなります。

8-6.登録免許税|登記申請にかかる

不動産の名義変更の際には「登録免許税」も必要になります。

登録免許税とは、相続に限らず登記申請の際にはかならずかかる税金のことです。

登記の内容によって税率は異なりますが、「相続による所有権移転登記」の場合は、税率0.4%と定められています。

計算式は以下の通りです。

| 登録免許税=固定資産税評価額 × 税率0.4% |

登録免許税に関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してみてください。

関連:「【ケース別】所有権移転登記の登録免許税シミュレーションを徹底解説」

9.相続不動産を売却する際に利用できる4つの特例・特別控除とは?

不動産の相続や売却には、税金を軽減できる特例や控除制度などがあり、それらを利用することで節税できます。

この章では、相続不動産を売却する際に利用できる4つの特例・特別控除を紹介します。

- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

- 10年超所有軽減税率の特例

- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

それぞれ詳しく見ていきましょう。

9-1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

まず、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。

これは、前述した不動産の譲渡所得に対する優遇制度です。

不動産など相続財産を売却した際に、その財産にかかった相続税額のうち一定金額を、譲渡資産の取得費に加算できます。

| 譲渡所得税=(譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用))✖ 税率 →「取得費」に「相続税」を含めることができる |

つまり、譲渡所得を少なくできるため、譲渡所得税を圧縮できます。

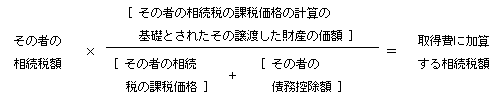

9-1-1.取得費に加算できる相続税額の計算式

加算できる相続税額は、以下の計算式で算出します。

出典:国税庁ホームページ「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

取得費に加算できる相続税額を知りたい場合には、上記の式で計算してみてください。

9-1-2.特例が適用される条件

この特例を利用できるのは、以下の3つの要件を満たした場合のみです。

|

相続開始から3年10ヵ月以内に売却しなければ、この特例は適用されませんので、注意してください。

9-2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

譲渡所得に関しては、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という控除もあります。

「マイホームを売ったときの特例」とも言われるように、相続人が自分の住んでいる家を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除を受けられる特例のことです。

9-2-1.特例が適用される条件

この特例が適用されるには、以下の要件に該当している必要があります。

|

1)自分が住んでいる家屋を売るか家屋とともにその敷地や借地権を売ること。 以前に住んでいた家屋や敷地などの場合には、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。 2)売った年の前年および前々年にこの特例、または「マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと。 3)売った年、その前年および前々年に、「マイホームの買換えやマイホームの交換の特例」の適用を受けていないこと。 4)売った家屋や敷地などについて、「収用等の場合の特別控除」など他の特例の適用を受けていないこと。 5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。 6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。 ※特別な関係とはほかに、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む |

つまり、相続人自身が住んでいる家を売却した場合で、譲渡所得が3,000万円以内であれば、譲渡所得税を支払う必要はありません。

9-2-2.特例が適用されないケース

反対に、この特例が適用されない例に、以下が挙げられます。

- この特例の適用を受けることだけを目的として入居した家を売った場合

- 居住用の家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋など、一時的な目的で入居した家屋を売った場合

- 別荘など、趣味や娯楽、または保養のために所有している家屋を売った場合 など

詳しくは、国税庁ホームページ「No.3302 マイホームを売ったときの特例」に要件が書かれているので、確認してみてください。

9-3.10年超所有軽減税率の特例

マイホームを売却した場合、その家を10年超所有していれば、譲渡所得が軽減される特例もあります。

通称「10年超所有軽減税率の特例」などと呼ばれている制度のことで、前述の3,000万円控除と併用できるものです。

税率は以下のようになります。

| 課税長期譲渡所得金額 | 税額 |

| 6,000万円以下 | 譲渡所得+10% |

| 6,000万円超 | (譲渡所得ー6,000万円)×15%+600万円 |

※「課税長期譲渡所得金額」:長期譲渡所得金額から「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の3,000万円を控除したあとの金額

相続不動産を売却した譲渡所得が3,000万円を超える場合、まず3,000万円を控除して、控除後の金額に上記の軽減税率を適用します。

9-3-1.特例が適用される条件

特例を受けるには、以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。

|

1)日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。 以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。 また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。 2)売った年の1月1日において、売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。 3)売った年の前年および前々年に、この特例の適用を受けていないこと。 4)売った家屋や敷地について、「マイホームの買換えや交換の特例」など他の特例の適用を受けていないこと。 ただし、「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例」とは併用できます。 5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 ※特別な関係とはほかに、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む |

詳しい要件については、国税庁ホームページ「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を参照してみてください。

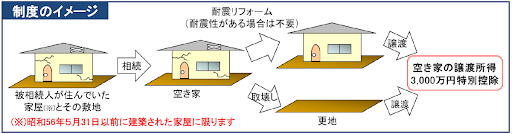

9-4.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

以上は、実際に住んでいるマイホームを相続して売却した場合の特例でした。

それに対し、空き家を相続した場合でも、控除を受けられる可能性があります。

それは、被相続人(=亡くなった人)が住んでいた家を、空き家の状態で相続して売却した場合、譲渡所得を最大3,000万円控除できる特例です。

ただ、建物の建築時期や売却時期に細かい条件が定められているので、注意しましょう。

9-4-1.特例の対象となる家屋・敷地

まず、相続した空き家やその敷地がこの特例の対象となるには、以下にすべて該当する必要があります。

|

1)相続の開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。 イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 |

出典:国税庁ホームページ「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

つまり対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築され、被相続人(=亡くなった人)が亡くなる直前までひとりで住んでいた家と土地で、区分所有建物(分譲マンションなど)ではない空き家ということです。

9-4-2.特例が適用される条件

さらに、特例が適用されるのは、以下の要件すべてに当てはまっている場合に限られます。

|

1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋およびその敷地などを取得したこと。 2)次のイまたはロの売却をしたこと。 イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋、またはその家屋と敷地など ※被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地などは次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。 (イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (ロ)譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。 ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊しなどをした後に、被相続人居住用家屋の敷地などを売ること。 ※被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地などは次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。 (イ)相続の時から取壊しなどの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (ハ)取壊しなどの時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 3)相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。 4)売却代金が1億円以下であること。 5)売った家屋や敷地などについて、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「収用等の場合の特別控除」など他の特例の適用を受けていないこと。 6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋、またはその敷地などについて、この特例の適用を受けていないこと。 7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。 ※特別な関係とはほかに、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む |

条件が複雑ですが、簡単なイメージは下記図でつかめるかと思います。

出典:国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」

相続する不動産が、特例の対象となるかを確認してみてください。

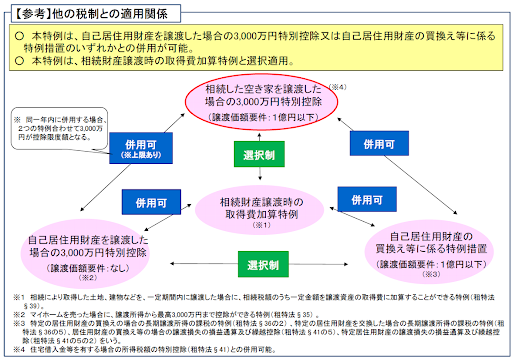

9-5.各特例の併用

以上が相続不動産を売却した際に受けられる主な特例です。

そして、これらの特例のなかには、併用して受けられるものもあります。

以下の図を見てください。

出典:国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

たとえば、「9-1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」「9-2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は併用できますし、「9-2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「9-4.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」も併用できます。

ですが、「9-1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と「9-4.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は、どちらかを選ばなければなりません。

相続した不動産は、買ったときから家屋が経年劣化して価値が下がり、「売却しても売却益が出ない=譲渡所得税を支払わなくてもいい」ケースが多くあります。

一方で地域開発などで土地の価格が上がり、数千万円あるいは億単位の譲渡所得が発生する場合もあり、そうなると譲渡所得税も大きくなります。

亡くなった方がせっかく遺してくれた不動産を売るため、なるべく多くのお金を手元に残せるよう、これらの制度をうまく利用して節税してください。

10.相続不動産を売却した際の確定申告とは?

前章で挙げた特例・特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。

そこでこの章では、相続不動産を売却した際の確定申告について説明していきます。

10-1.利益が出なければ確定申告は不要

相続した不動産を売却した場合でも、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。

売却時に「利益があった=譲渡所得がプラスになった場合」は必要ですが、「利益がない=譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合」には、確定申告が不要です。

前述したように、譲渡所得の計算式は以下の通りです。

| 譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用) |

この計算には、特例や控除の金額は含めません。

純粋に不動産売買に関する金額だけで算出して判断してください。

ただし、譲渡所得がプラスでない場合でも、譲渡所得税以外の税金に関して何らかの控除を受けたいのであれば、確定申告が必要になります。

10-2.相続不動産を売却した際の確定申告期限

相続不動産を売却して利益が出た場合、確定申告は原則的に売却した翌年の2月16日~3月15日に行う必要があります。

この期間内に申告しなければ、延滞税や無申告加算税などを追徴課税される恐れがあります。

「計算が難しい」「自分で申告書を作成する時間がない」場合は、税理士に依頼するのも1つの方法です。

11.まとめ

この記事では、相続不動産を売却する際のくわしい手続きと税金、控除を中心に、詳しく解説しました。

相続不動産を売却する場合、さまざまな注意点があります。

特に、特例・特別控除の条件をよく確認しておくと、売却が進められるので、覚えておくとよいです。

また、相続不動産の売却にかかる税金は、種類が多いため、それぞれの計算方法や税率も確認しておきましょう。

以上を踏まえ、あなたが相続した不動産を無事に売却できるよう願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。