「土地の実勢価格」とは、土地売買において実際の取引が成立した価格を指します。土地の売買が成立して初めて、実勢価格がいくらだったか分かります。そのため、実際に土地が売れるまで、実勢価格がいくらになるかは誰にも分かりません。

しかし、実勢価格の目安となる金額であれば、いくつかの方法で調べることが可能です。

この記事を読んでいる方は「実際この土地がいくらで売れるのか知りたい」「土地を買いたいけど、実際相場がいくらぐらいか知りたい」など、実情に近い適正価格を知りたいのではないでしょうか。

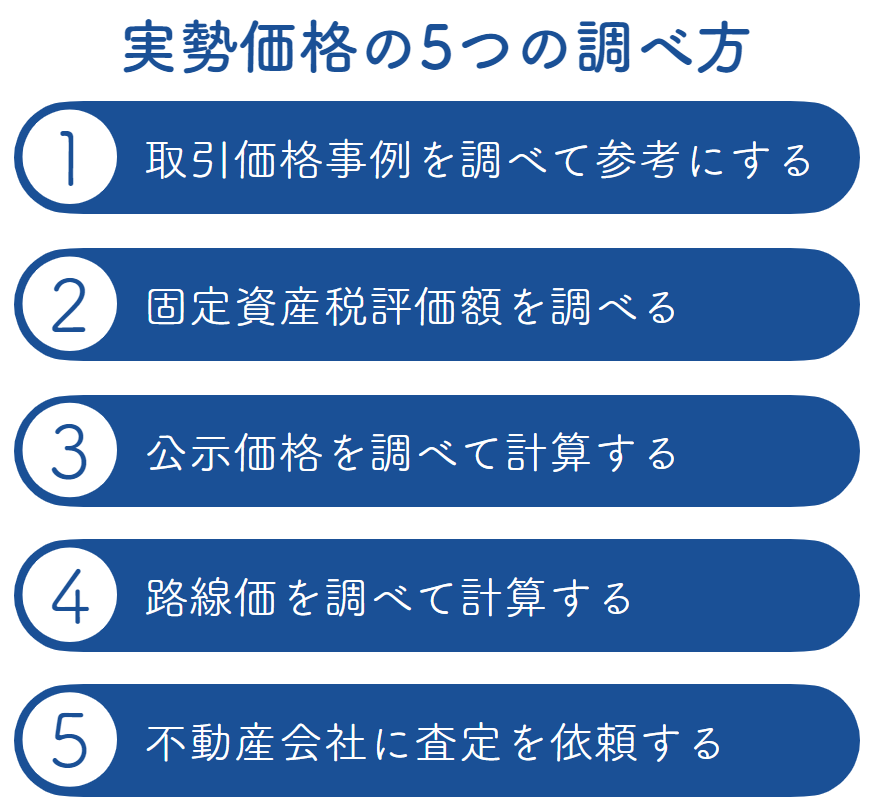

この記事では、こうした「実勢価格の目安となる適正な土地の価格」を調べるための方法を5つ詳しく紹介していきます。

なお、詳しくは後述しますが、ここで紹介するどの方法も、「実勢価格」そのものが分かるものではありません。実勢価格というのは、取引が終わった時に初めて分かるものだからです。

また、土地はひとつひとつ異なるため、類似した土地の価格を調べても、土地固有の特徴を反映した値段は分からないからです。不動産の供給状況や社会情勢によっても価格は上下します。

土地の実勢価格を調べたり計算したりする場合に注意すべきことについては、この記事の最後で解説していきます。ぜひ最後までお読みいただき、土地の価格を調べる時の参考にしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1. 土地の実勢価格とは?

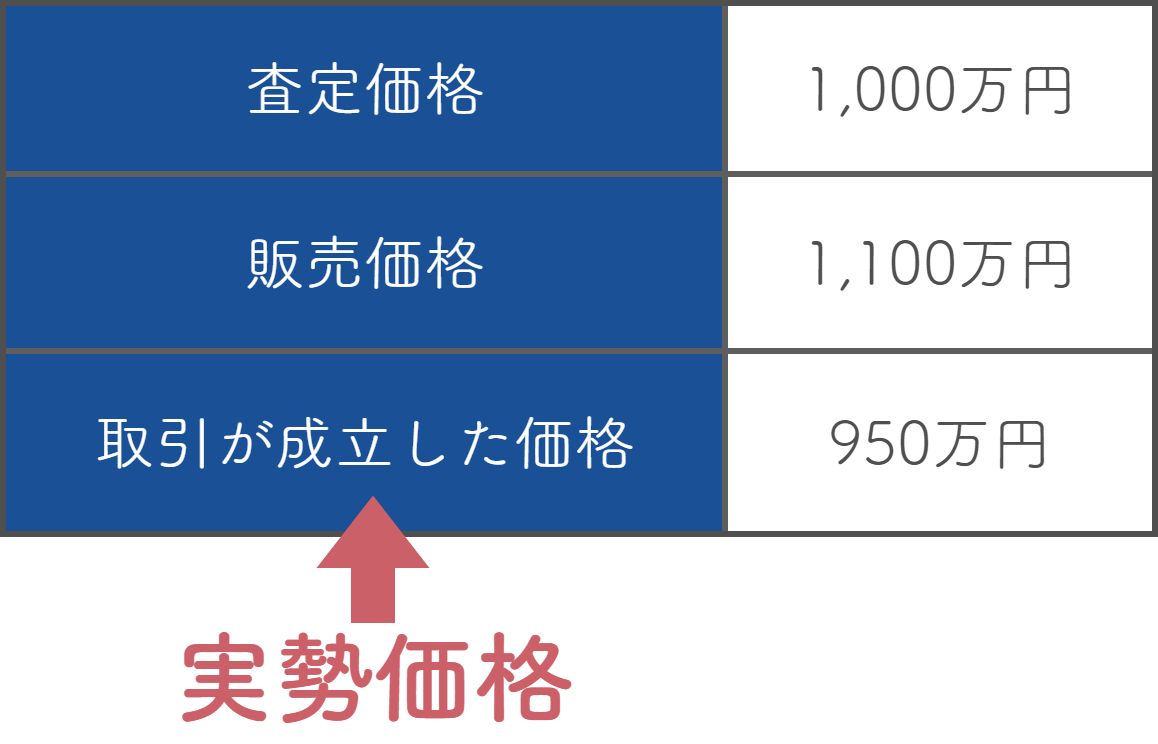

「土地の実勢価格」とは、土地売買において実際の取引が成立する(したときの)価格を指します。

例えば、不動産会社が1,000万円の査定を出した土地があるとします。販売価格は1,100万円でスタートし、最終的に950万円で売買が成立したとすると、その土地の実勢価格は950万円となります。

この例でも分かる通り、実勢価格は売り手と買い手の状況や不動産事情、景気の動向などによって左右されます。同じ土地の売買でも、売る時期が異なれば金額が変わることもあります。つまり、実際に土地が売れるまでその価格がいくらになるかは誰にも分かりません。

この記事では土地の実勢価格の目安となる金額を調べる方法について解説しますが、調べた金額の通りに売買が成立する保証は無いということを、まずしっかり理解しておきましょう。

ただし、自分で土地の実勢価格の目安となる価格を調べておくことはとても大切です。不当に安く売ってしまったり、逆に相場より高く買ってしまったりして、損することを防げるからです。

2. 土地の実勢価格を知る方法は5つある

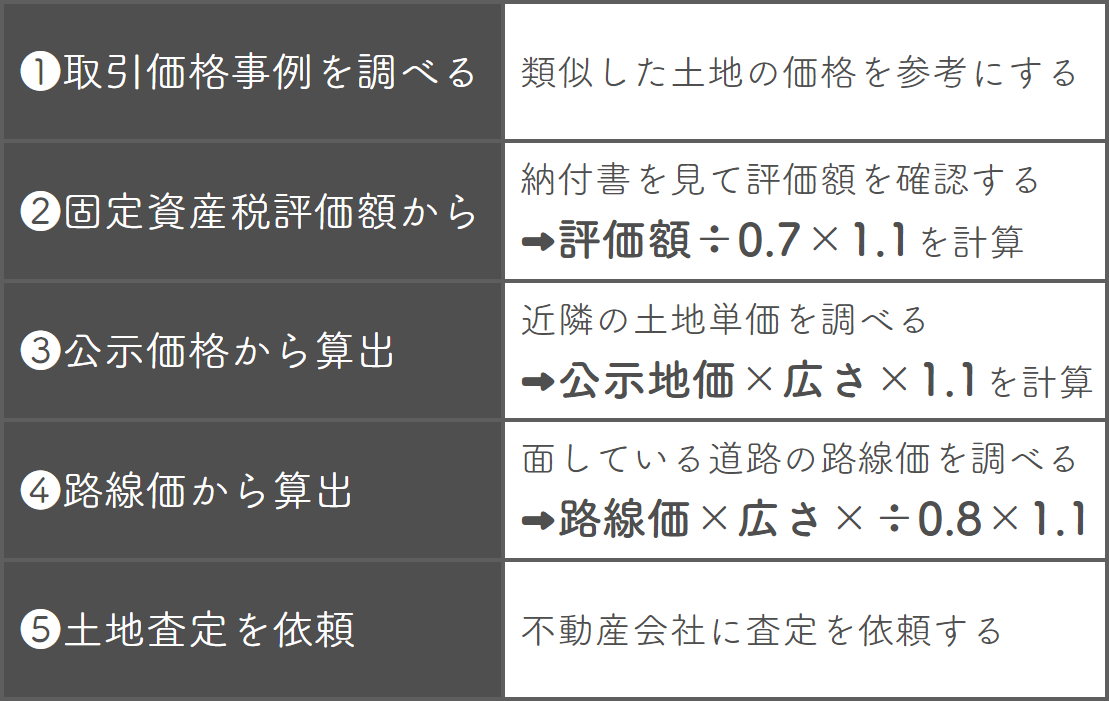

土地の実勢価格の目安を知りたい場合、以下の5つの方法によって確認・算出することができます。

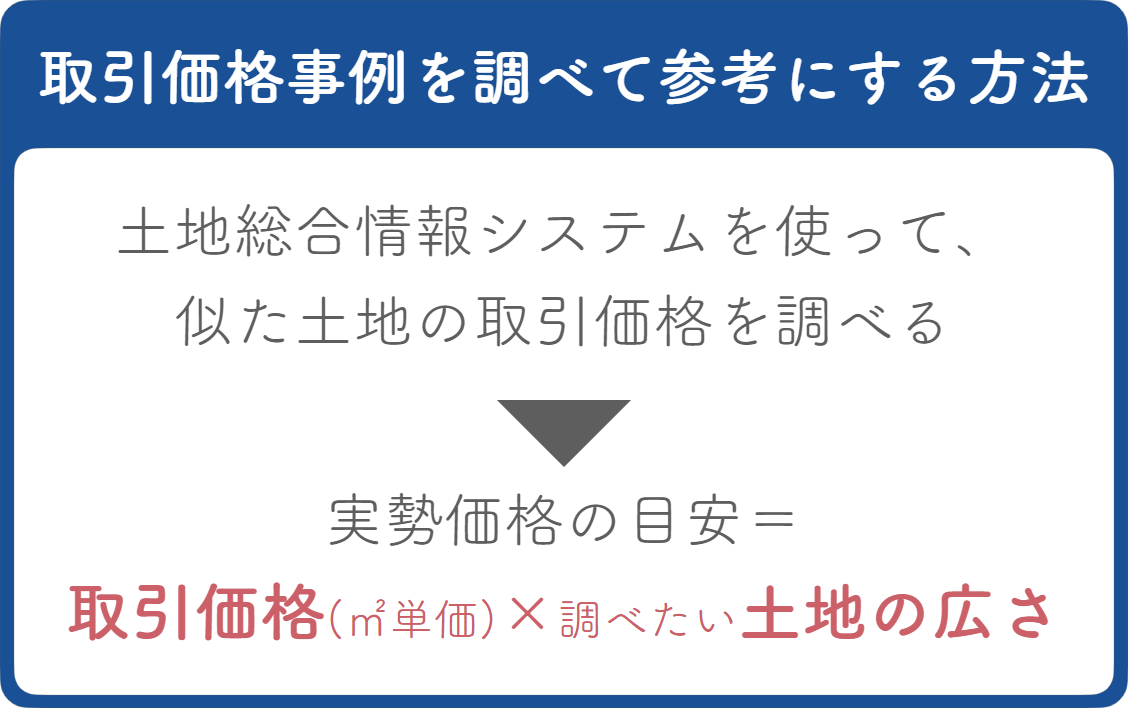

❶過去の取引価格事例を調べる方法

調べたい土地に似た条件の土地が、過去にいくらで取引されたかを調べて参考にする方法です。

➡詳しくは、3. 土地の実勢価格の調べ方①:過去の取引価格を調べる

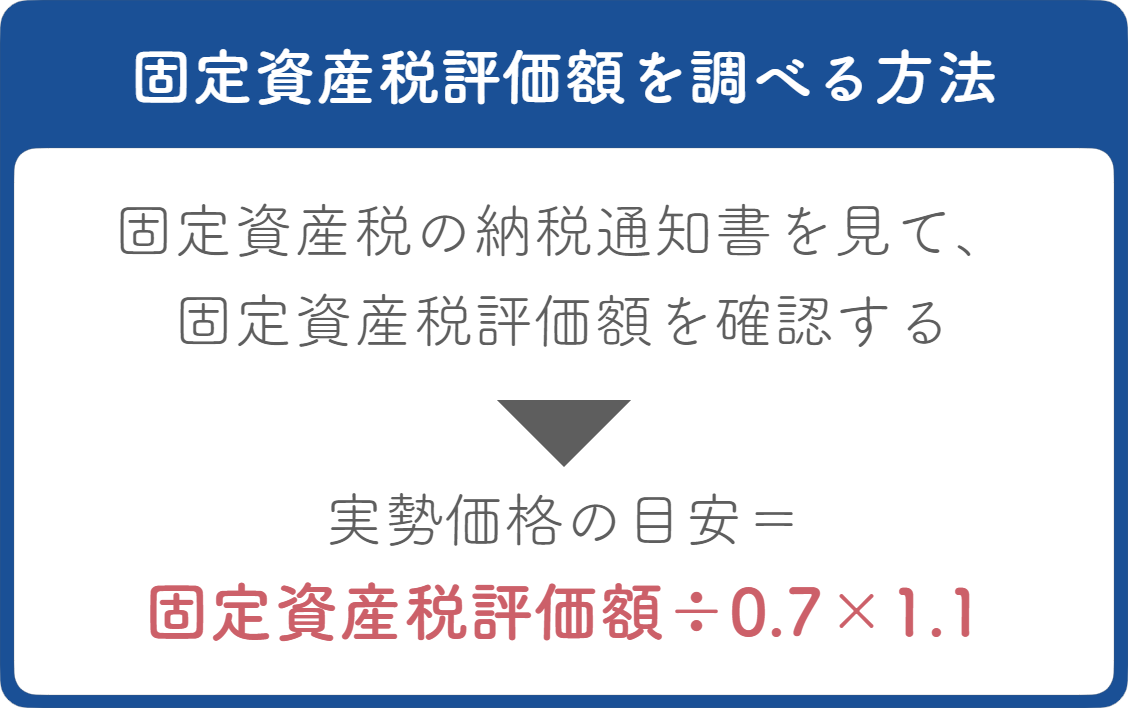

❷固定資産税評価額を調べて計算する方法

毎年送付される固定資産税評価額を確認して計算する方法です。

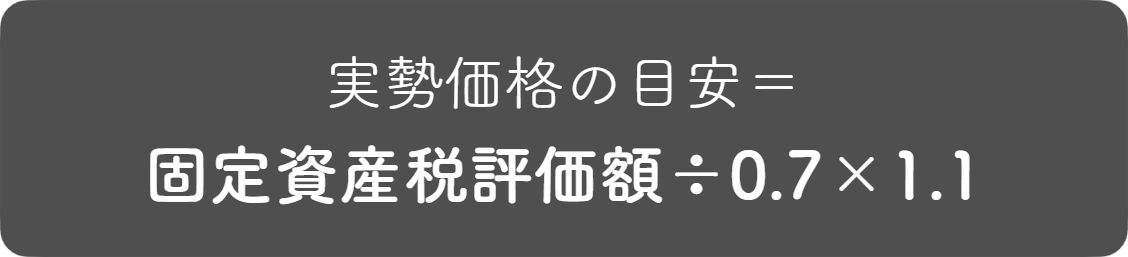

【計算式】固定資産税評価額÷0.7×1.1

➡詳しくは、4. 土地の実勢価格の調べ方②:固定資産税評価額を調べて計算する

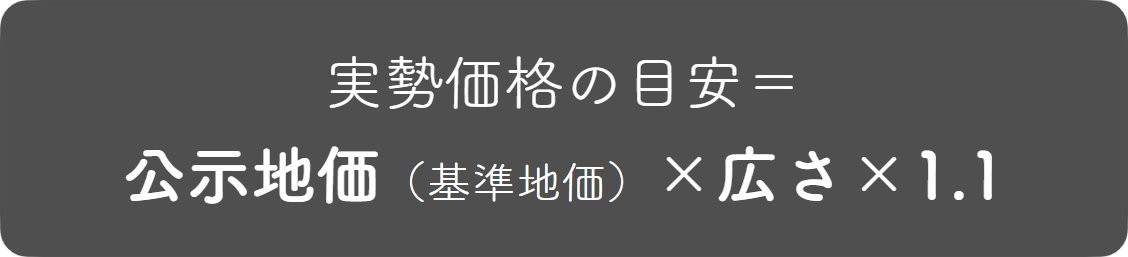

❸公示価格(地価公示価格・基準地価)を調べて計算する方法

調べたい土地に近い場所の公示地価・基準地価を確認し、計算式に入れて算出する方法です。

【計算式】公示価格(1㎡あたりの価格)×調べたい土地の広さ(㎡)×1.1

➡詳しくは、5. 土地の実勢価格の調べ方③:公示地価・基準地価を調べて計算する

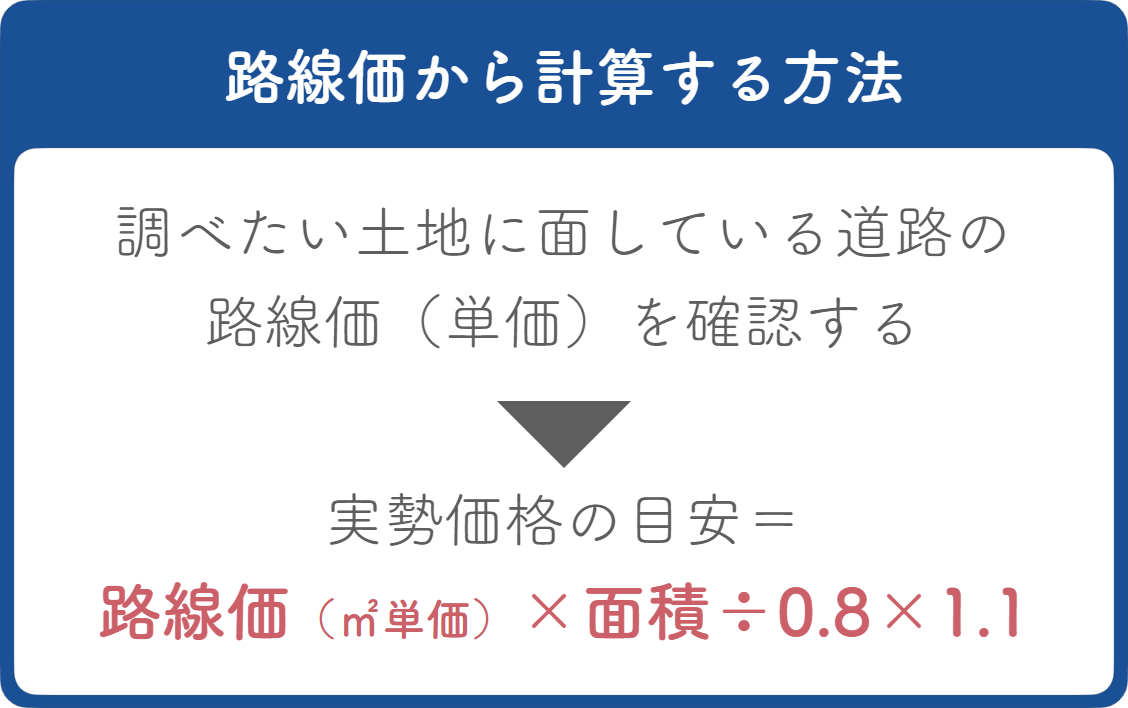

❹路線価を調べて計算する方法

接している道路の路線価(相続税路線価)を調べて、計算式に入れて算出する方法です。

【計算式】路線価(1㎡あたりの価格)×調べたい土地の広さ(㎡)÷0.8×1.1

➡詳しくは、6. 土地の実勢価格の調べ方④:路線価を調べて計算する

❺土地の査定を依頼する方法

自分で価格を調べるのではなく、不動産会社のプロに査定を依頼して実勢価格の目安を知る方法です。

➡詳しくは、7. 土地の実勢価格の調べ方⑤:不動産会社に土地査定を依頼する

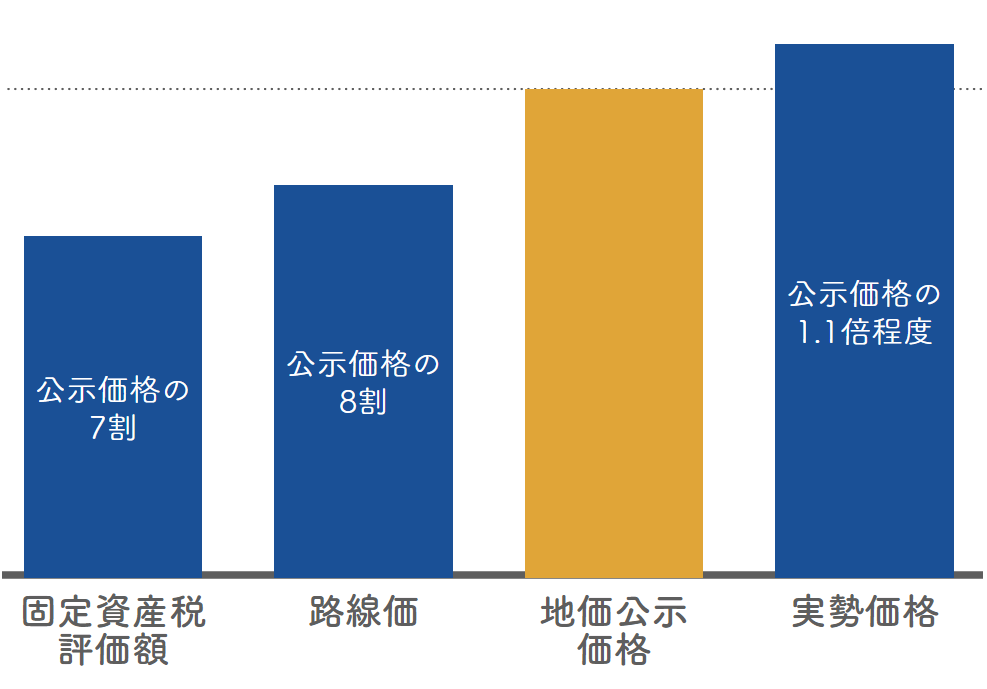

それぞれの計算式は、上の図が示す価格の相互関係から導き出したものです。計算式の詳細も含めて、3章から7章でそれぞれの方法について詳しく手順を紹介していきます。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3. 土地の実勢価格の調べ方①:過去の取引価格を調べる

土地の実勢価格の調べ方1つ目は、過去に実際に取引された不動産価格を調べる方法です。条件が似ている土地の取引価格を調べることで、調べたい土地の価格がいくらになるか推測することができます。

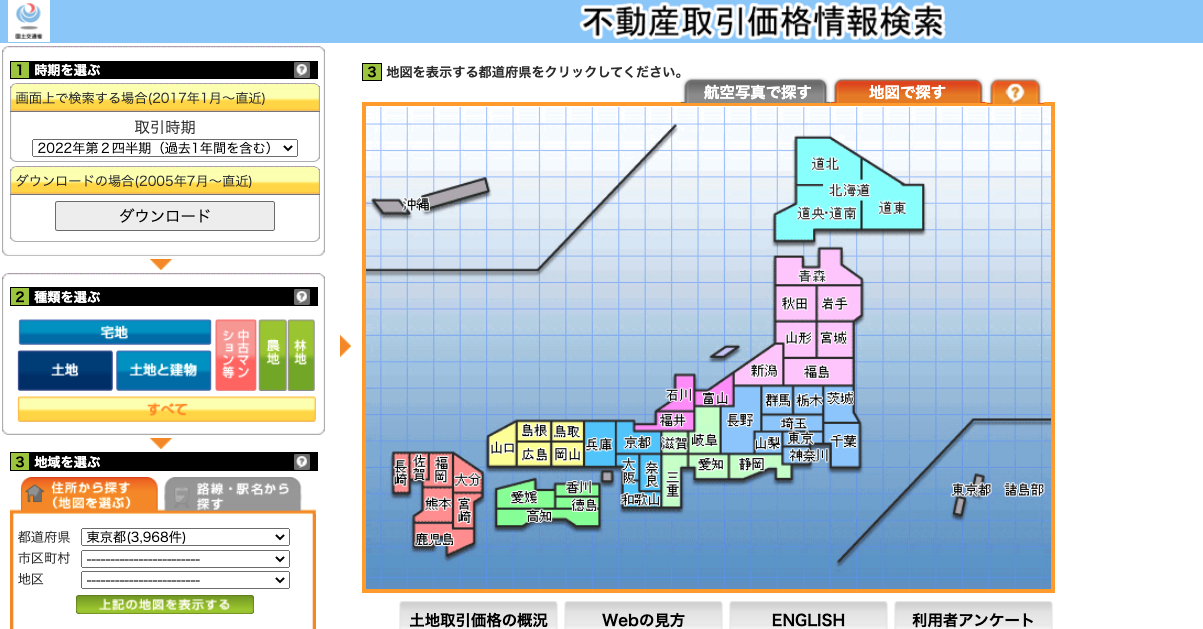

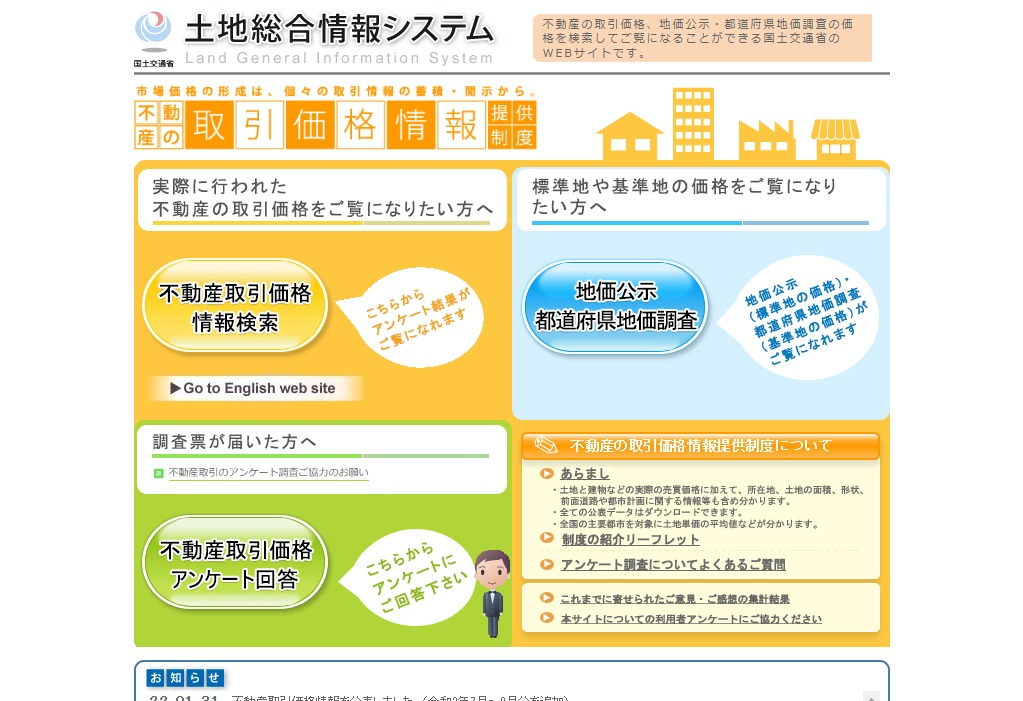

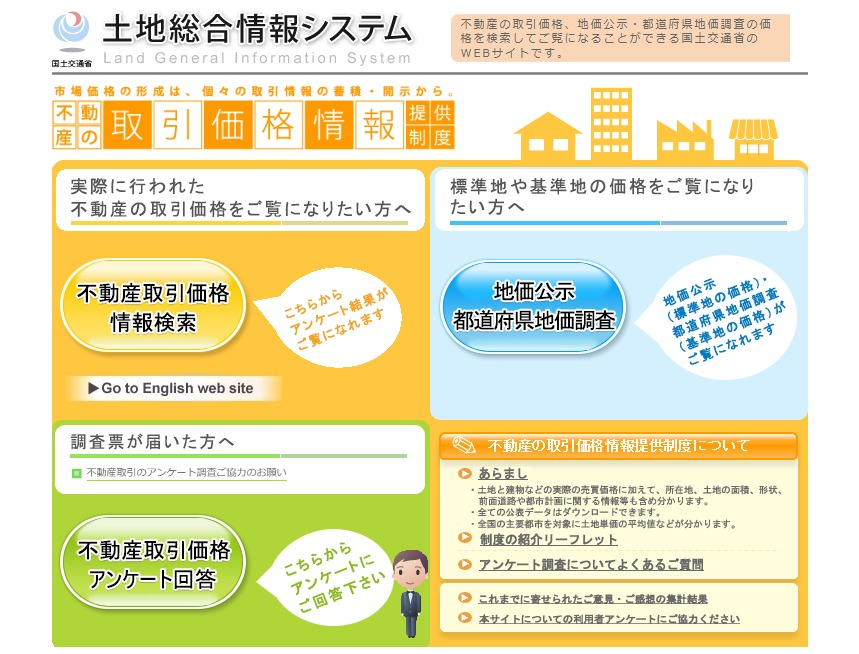

この際に使えるのが、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」というデータベースです。早速実際に調べる手順を説明していきます。

3-1. 土地総合情報システムにアクセスする

まずは、以下のURLをクリックして、「土地総合情報システム」のサイトにアクセスします。

https://www.land.mlit.go.jp/webland/

出典:土地総合情報システム

サイトが表示されたら、左上のオレンジ色の部分「不動産取引価格情報検索」をクリックして、過去の不動産取引価格を検索していきます。

3-2. 不動産取引価格を検索する

不動産取引価格は、「時期」「種類」「地域」の3つの情報を選択して検索ボタンを押すことで検索が可能です。自分が知りたい土地の情報に似た条件を選びましょう。

例えば、最近取引された東京都世田谷区奥沢の土地の価格を調べたい場合は、「時期:最新(デフォルトのまま)」「種類:土地」「地域:東京都>世田谷区>奥沢」を選んで「この条件で検索」ボタンを押します。

3-3. 不動産取引価格を確認する

検索ボタンを押すと、その条件に合った過去の不動産取引価格が一覧で表示されます。

この一覧を見て、㎡単価(坪単価)を確認しましょう。例えば東京都世田谷区奥沢の例だと、㎡単価は55万円~110万円であることが分かります。

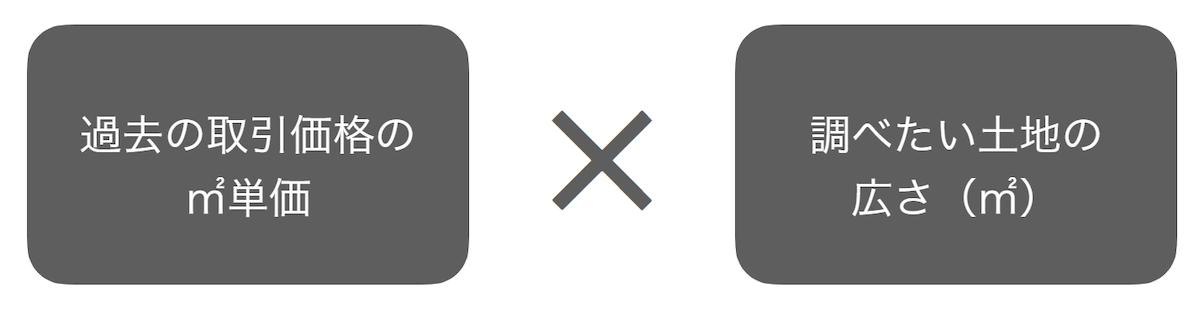

3-4. 過去の取引価格を基に土地の価格を算出する

実際に取引された土地の単価が分かれば、これから売ろうとする土地の実勢価格もこの範囲からそれほど外れない可能性が高いでしょう。そのため、ここで調べた単価×調べたい土地の広さを計算すれば、土地の実勢価格の目安が分かります。

例:不動産取引価格検索で調べた㎡単価が55万円~110万円の場合

➡知りたい土地の広さが100㎡なら、実勢価格の目安は5,500万円~11,000万円

ただしこれでは価格の幅が広すぎるため、もう少し正確に価格を知りたいならば、調べたい土地の条件に近い土地をピックアップした上で単価を確認すると良いでしょう。

同じ地域にあっても、土地の面積、最寄り駅がどこか、駅からの距離、用途地域や都市計画、前面道路の幅員などによって価格差が生まれます。

価格が決まるポイントについてより詳しく知りたい場合は、土地査定で価格が決まるポイントについて書かれたこちらの記事をご覧ください。

4. 土地の実勢価格の調べ方②:固定資産税評価額を調べて計算する

土地の実勢価格の目安を調べる2つ目の方法は、固定資産税評価額を確認して算出する方法です。手元にある「納税通知書」を確認して計算するだけの簡単な方法なので、所有している土地の価格を知りたい方におすすめです。

土地を所有している場合、その土地に対しての納税が課せられ、自治体から固定資産税の「納税通知書」が送られてきます。この通知書に書かれている評価額を確認するだけで簡単に土地の価格を算出することができます。

4-1. 固定資産税の納税通知書を用意する

まず、自治体から送られてきた固定資産税の納税通知書を手元に用意してください。

土地などの不動産を所有している場合、「固定資産税」という税金を自治体に納める必要があります。その金額がいくらになるか計算した書類が「納税通知書」です。

自治体によって送付時期は多少異なりますが、毎年4月~6月頃に所有者の元に送付されます。

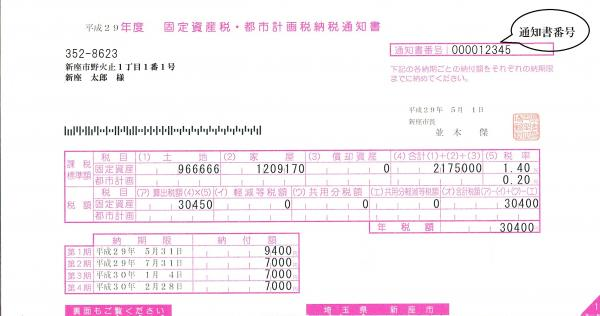

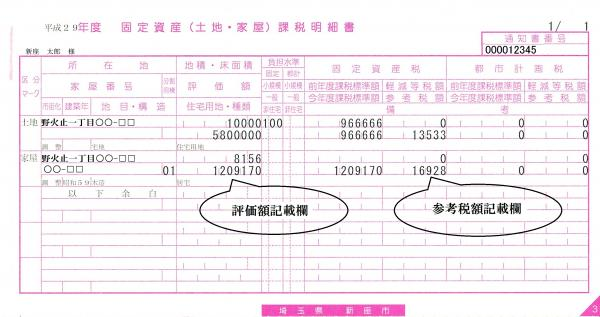

4-2. 納税通知書に付いている「課税明細書」を確認する

固定資産税の納税通知書には、「課税明細書」という、不動産の情報が書かれている書類が付いています。自治体によってフォーマットが異なりますが、おおむね以下のような体裁をしています。

家屋が建っている土地の場合、「土地」「家屋」とそれぞれの評価額が書かれているので、「土地」の金額を確認しましょう。上記の例の場合だと、土地の評価額は580万円となります。

4-3. 土地の実勢価格の目安を計算する

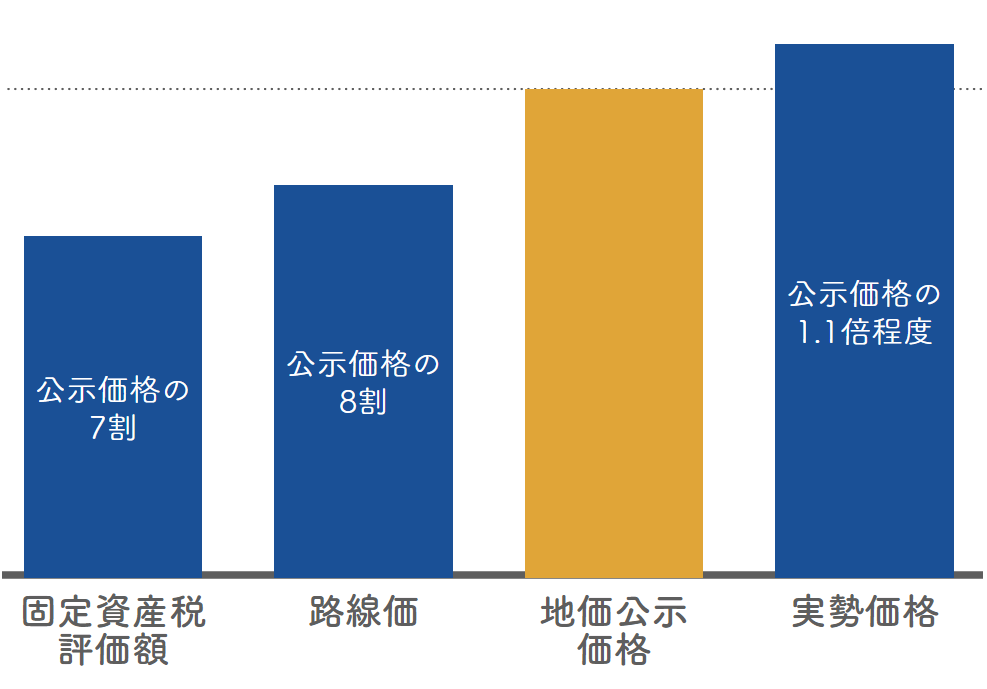

総務省公式サイトによると、土地の固定資産税評価額は「地価公示価格等の7割を目途」に計算されています。また、土地の実勢価格は、条件によって例外もありますが、だいたい公示価格の1.1倍が目安といわれています。

これを元に計算式を作ると、土地の実勢価格=「固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 1.1」とすることができます。つまり、この計算式に当てはめれば、固定資産税評価額から土地の実勢価格の目安を算出できます。

【例1】土地の固定資産税評価額が580万円の場合、

➡土地の実勢価格の目安=580万円÷0.7×1.1=911万円

【例2】土地の固定資産税評価額が1,000万円の場合、

➡土地の実勢価格の目安=1,000万円÷0.7×1.1=1,571万円

5. 土地の実勢価格の調べ方③:公示地価・基準地価を調べて計算する

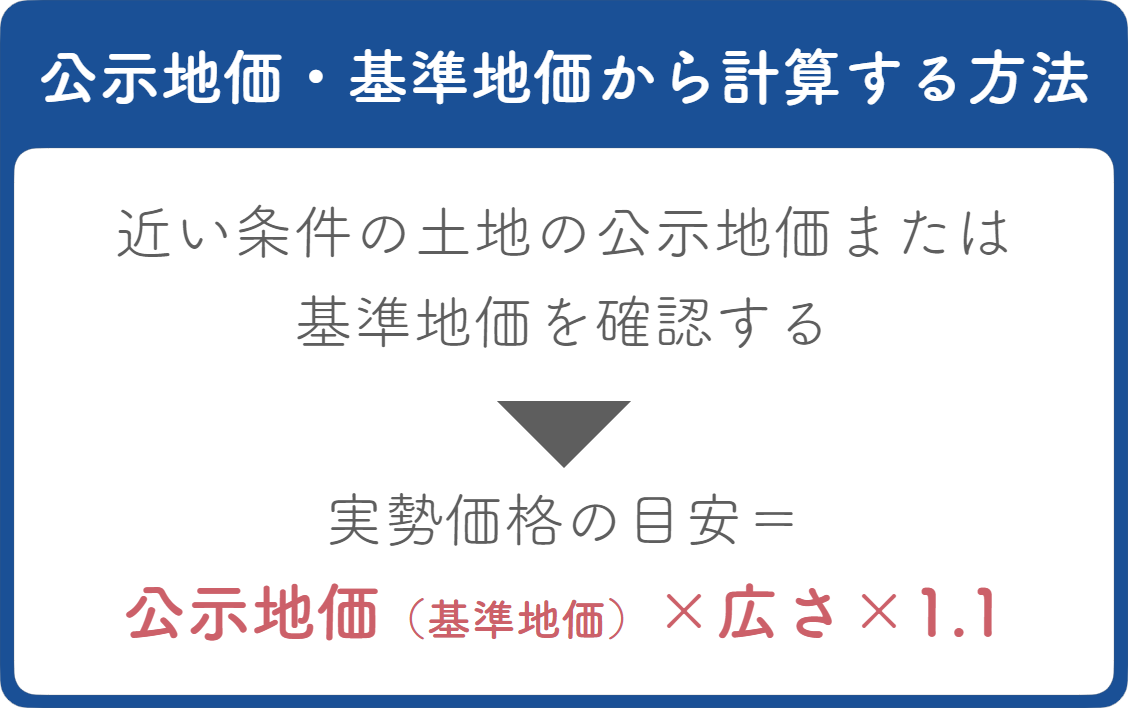

土地の実勢価格を知りたい場合の3つ目の方法は、近い条件の土地の公示地価(または基準地価)を調べて、「公示地価(基準地価)×土地の広さ×1.1倍」を計算する方法です。土地の実勢価格は、公示価格の1.1倍が目安とされているからです。

公示価格とは、正式には「地価公示価格」といわれるもので、国土交通省が毎年発表する「標準地」の価格のことをいいます。都市計画区域内の標準的な土地が「標準地」として選ばれ、毎年1月1日時点の1㎡あたりの正常な価格が判定されて、3月に公示されます。

また、公示地価と似たものに、都道府県が公示している「基準地価」があります。基準地価は毎年7月1日時点の「基準値」の正常な価格が判定され、9月に公示されます。

以下で説明する「土地総合情報システム」の「地価公示・都道府県地価調査」では、公示地価と基準地価の両方を同時に検索することができます。

5-1. 土地総合情報システムにアクセスする

まずは、以下のURLをクリックして、「土地総合情報システム」のサイトにアクセスします。

https://www.land.mlit.go.jp/webland/

出典:土地総合情報システム

サイトが表示されたら、右上の水色の部分「地価公示・都道府県地価調査」をクリックして、公示地価および基準地価を確認していきましょう。

5-2. 調べたい土地のエリアを選択して検索する

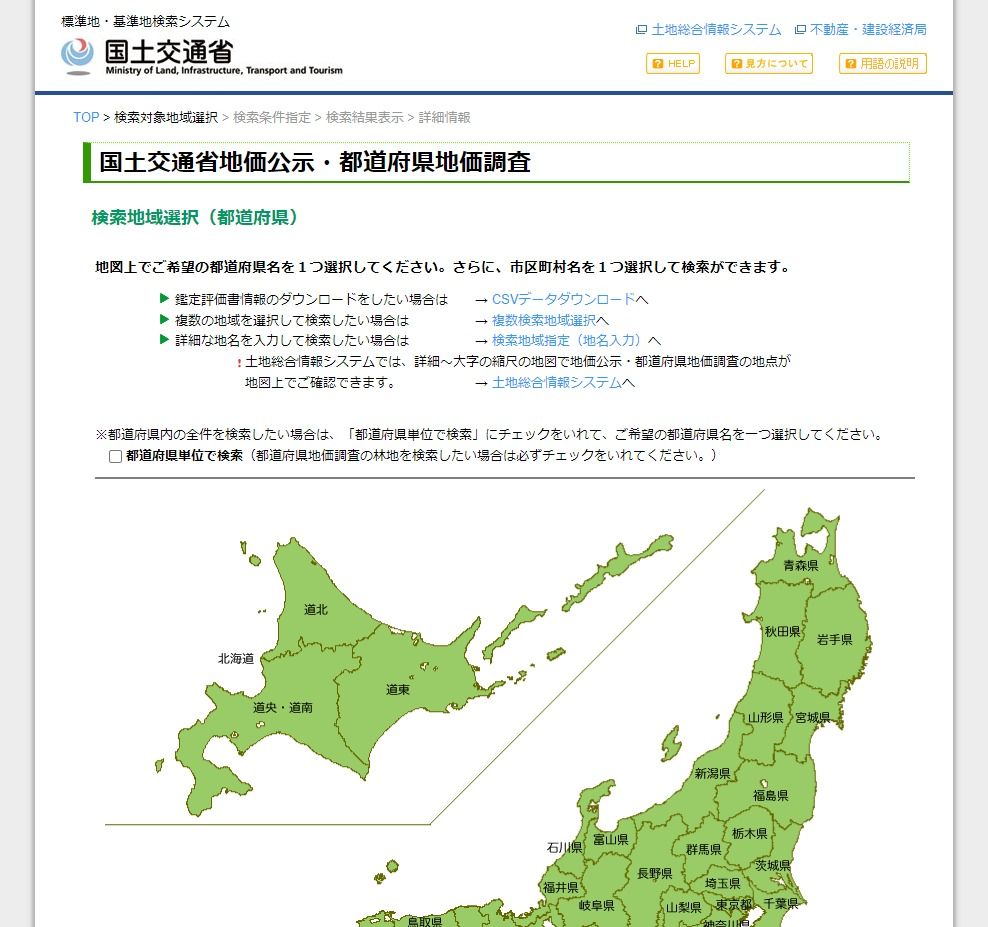

「地価公示・都道府県地価調査」のボタンを押すと、以下のようなページが表示されます。

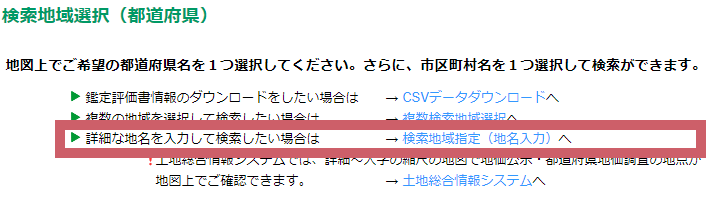

場所を指定する方法はいくつか用意されていますが、調べたい土地の住所が分かっている場合は、「検索地域指定(地名入力)」が便利です。

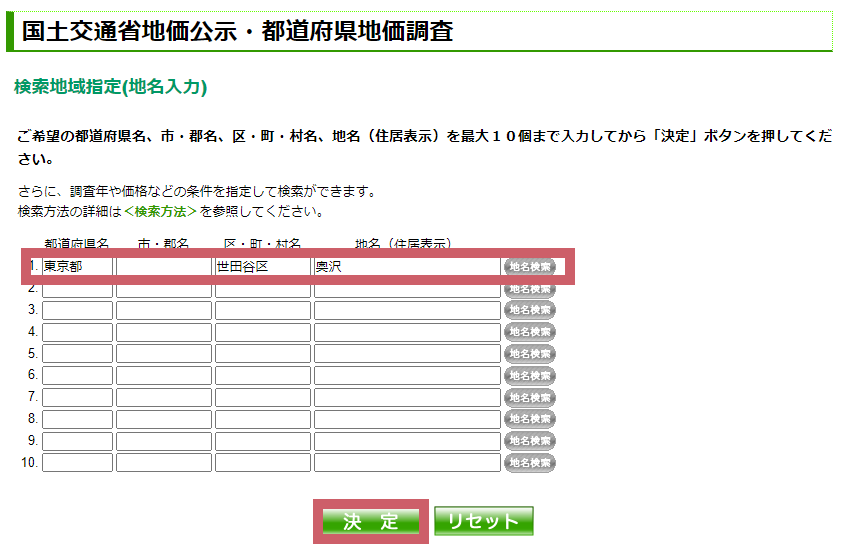

以下のように入力欄が表示されるので、都道府県名や市名、町名などを入力して、「決定」ボタンを押しましょう。ここでは例として、「東京都」「世田谷区」「奥沢」を入力します。

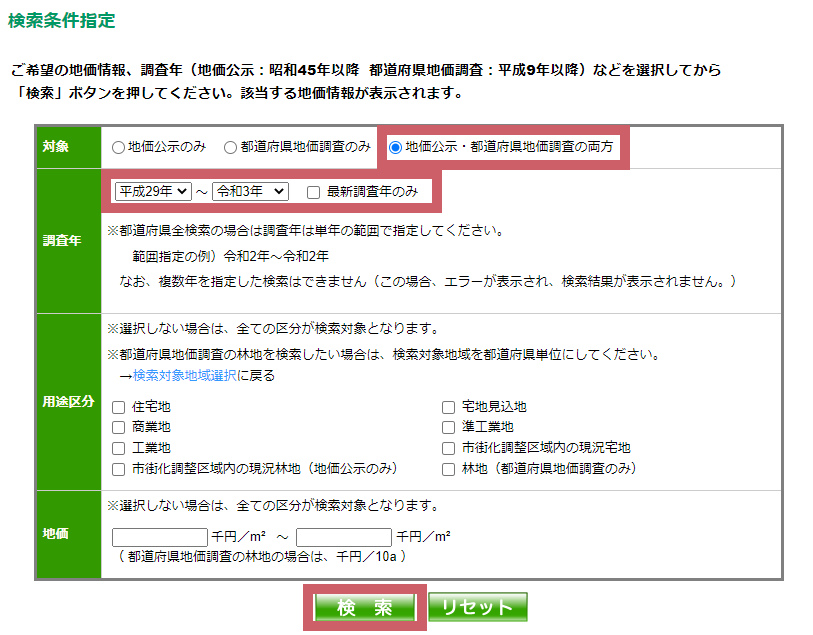

次のページでは以下のようなページが表示されます。

デフォルト(初期設定値)のままだと「地価公示・都道府県地価調査の両方」を対象に検索されます。「地価公示のみ」だと参考にできる価格が少なすぎるので、デフォルトのままがおすすめです。

「調査年」はデフォルトのままだと「最新調査年」のみで少ないため、過去5年間などを目安に指定すると良いでしょう。

この例の場合は、以下のように、35件の「地価公示価格」および「基準価格」が検索できました。

5-3. 調べたい土地と似ている条件の土地を見つける

同じような条件に見える土地でも、駅からの距離や利用区分、形状などによって土地の価格には差が出てきます。検索した一覧の中から、できるだけ調べたい土地の条件に似ている土地をピックアップして、土地の価格の参考にしましょう。

例えば、同じ東京都世田谷区奥沢にある土地でも、最寄り駅が九品仏駅の場合は66.8万円/㎡~83.5万円/㎡である一方、最寄り駅が自由が丘駅の場合は86.4万円/㎡~122万円/㎡と、価格差があります。

「同じ最寄り駅かつ駅からの距離が同じ土地」など、条件に似ている土地を見つけて、価格の参考にしましょう。

5-4. 調べたい土地の広さを掛けて計算する

調べたい土地と似ている土地の公示地価や基準地価が分かったら、その価格を元に計算をします。土地の実勢価格は、公示価格の1.1倍が目安とされているため、以下の計算式が成り立ちます。

土地の実勢価格の目安=公示地価(㎡あたり)×土地の広さ×1.1

例えば、似ている土地の公示地価が100万円/㎡で、調べたい土地の広さが150㎡なら、土地の実勢価格の目安は、100万円/㎡ × 150㎡ × 1.1倍 = 1,650万円となります。

なお、公示地価の㎡単価は場所によってかなり差があるため、桁数の間違いに気を付けましょう。例えば東京都の地価平均は百万円/㎡程度ですが、大阪では30万円/㎡程度、地方では数万円/㎡という県もあります。

公示地価はあくまで標準的な土地の適正な価格を国土交通省が評価したもので、実際に売買された金額ではありません。また今回は条件が似ている土地を探して計算しましたが、完全に条件が同じ土地は存在しません。土地にはひとつひとつ個性があるため、ここで計算した実勢価格の目安は、あくまで目安として考えておきましょう。

さらに詳しい調べ方を知りたい方は、公示価格の調べ方について書かれたこちらの記事もぜひご覧ください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6. 土地の実勢価格の調べ方④:路線価を調べて計算する

土地の実勢価格の調べ方4つ目は、調べたい土地が接している道路の「路線価」を調べて、その価格を元に計算する方法です。

路線価とは、道路に面している土地の1平方メートルあたりの評価額のことをいいます。道路ごとに値段を設定することで、税金の計算ができるようにしたものです。路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2つがあり、それぞれ相続税と固定資産税の算出に使うことができます。

本来は税金の計算に使うものですが、路線価を調べることでおおよその土地の実勢価格を知ることができます。その方法を説明していきます。

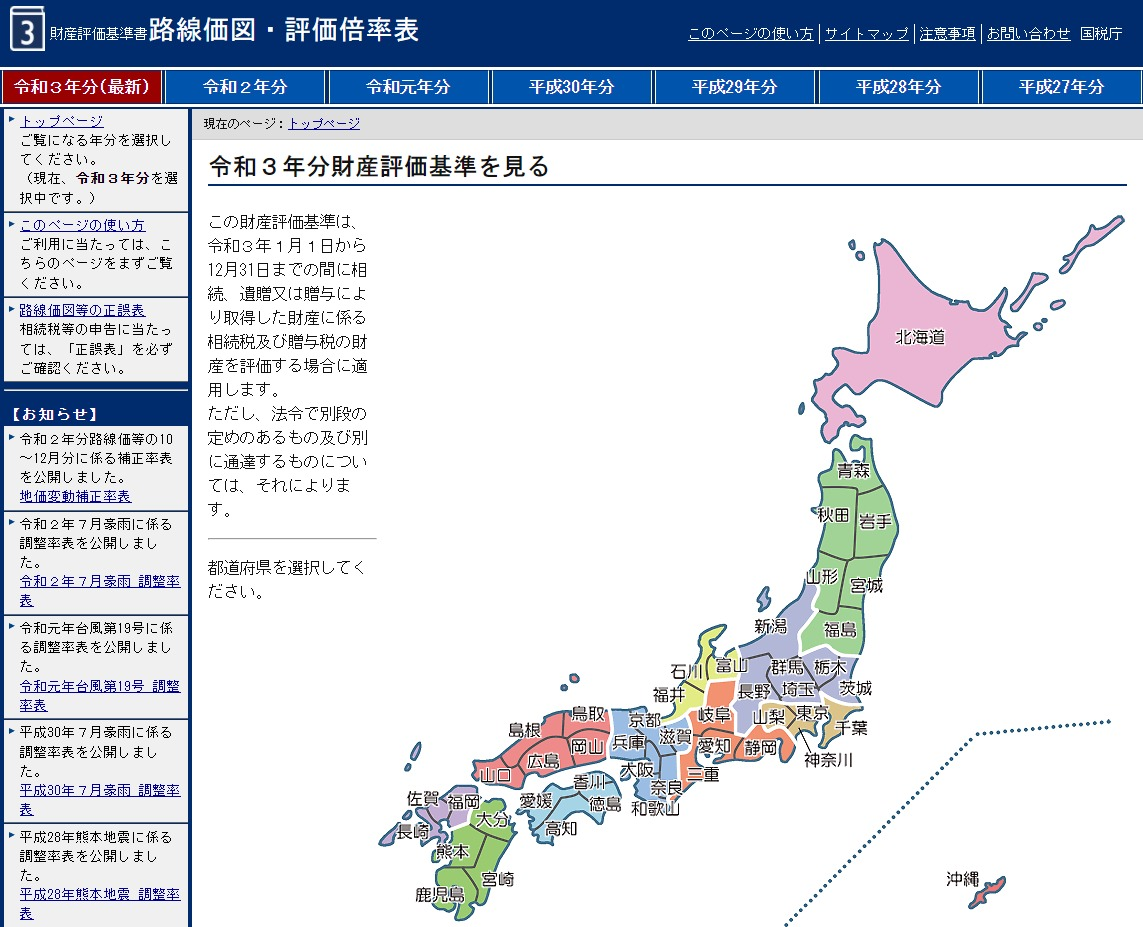

6-1. 路線価図・評価倍率表にアクセスする

まずは以下のアドレスから、国税庁が公開している「路線価図・評価倍率表」にアクセスしましょう。

https://www.rosenka.nta.go.jp/

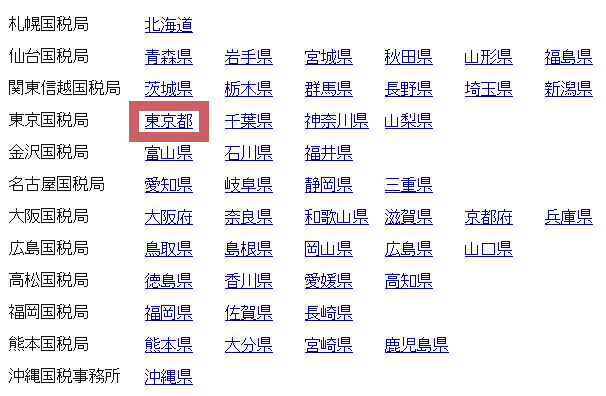

6-2. 調べたい土地が接する道路を検索する

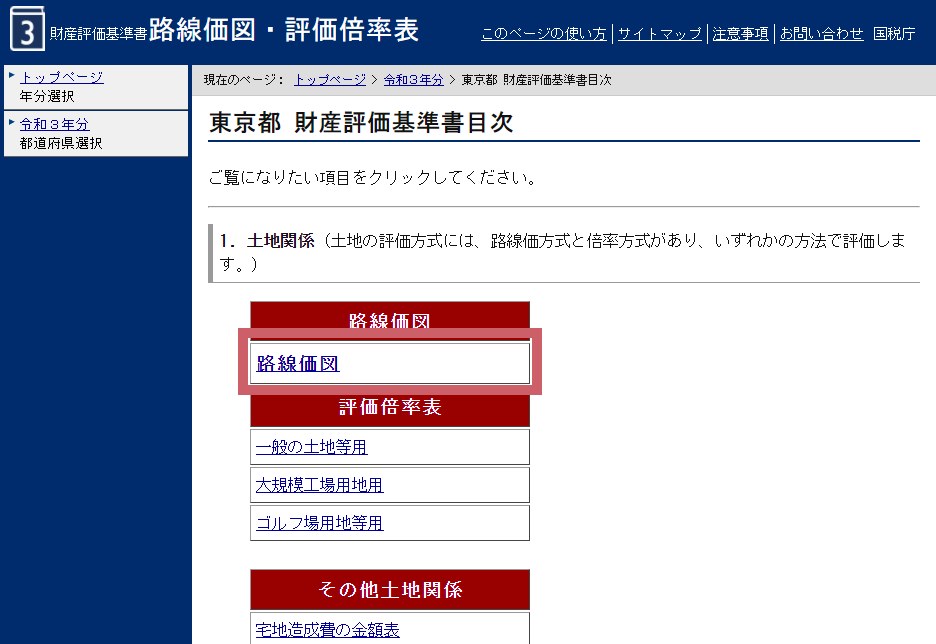

早速、実勢価格を知りたい土地の路線価を検索していきましょう。都道府県のイラストをクリックするか、ページの下部にある都道府県ごとのテキストリンクをクリックします。

ここでは例として東京都を選択します。すると、以下のような目次のページが表示されるので、一番上の「路線価図」をクリックします。

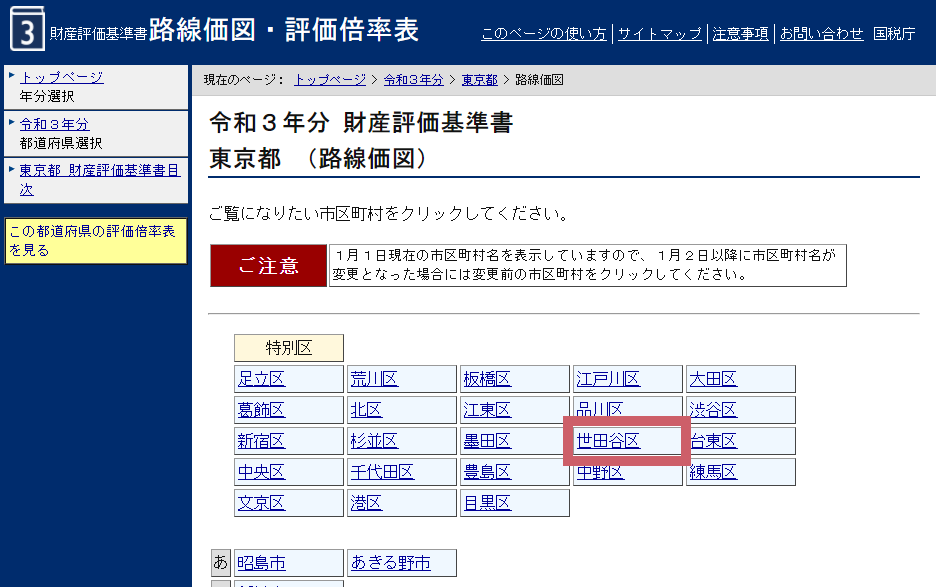

すると東京都の区名・市名が表示され、次に詳細なエリアの選択ができます。画面の遷移に従って、確認したいエリアを選びましょう。ここでは例として「世田谷区」を選択します。

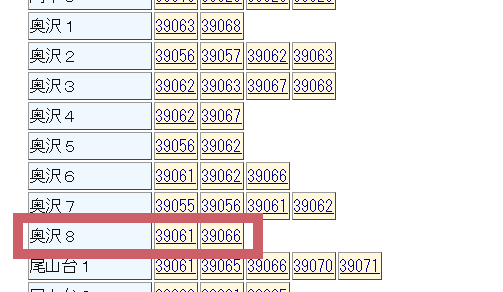

「世田谷区奥沢8丁目」の路線価図を見たい場合は、「奥沢8」となっている部分の「39061」「39066」のどちらかの路線価図をクリックします。

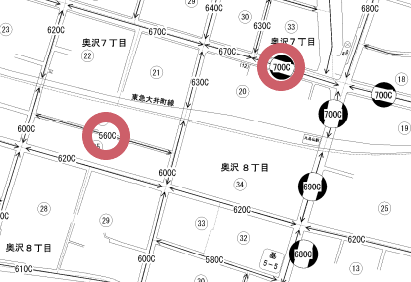

実際に路線価図を開いてみて、確認したい土地が表示されている地図を選びましょう。以下は、「39061」の路線価図の一部です。

路線価図の道路の上に書かれている数字が、その道路の路線価となります。路線価は、1平方メートル当たりの標準的な宅地の価額で、千円単位で表示されています。つまり、例えば「700C」と書かれている道路に面した宅地の価額は70万円/㎡、「560C」に接した宅地の価額は56万円/㎡です。

数字の後ろにある「C」などのアルファベットは「借地権割合が何%か」を表したものですが、土地の実勢価格の目安を知りたい場合は無視して構いません。(A:借地権割合90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%)

6-3. 接している路線価がいくらか確認する

価格を知りたい土地が面している道路に書かれている数字を確認しましょう。例えば以下のピンク色の部分が知りたい土地の場合、面している道路に書かれている文字は「700C」です。つまり、路線価は70万円/㎡となります。

6-4. 路線価から実勢価格の目安を計算する

路線価が分かったら、路線価から実勢価格の目安を計算していきましょう。

路線価は公示地価の8割を目安に算出されています。また、土地の実勢価格は、公示地価の1.1倍程度になることが多いとされています(標準的な土地の場合)。

このことから、路線価を使って実勢価格を計算するときの計算式は以下となります。

土地の実勢価格の目安=路線価 × 調べたい土地の面積 ÷ 0.8 × 1.1

例えば、路線価が70万円/㎡の道路に面している土地の面積が150㎡だとしたら、

土地の実勢価格の目安=70万円×150㎡÷0.8×1.1=14,437万円となります。

ただし、実際には土地の形状や間口の広さ、使用用途、日当たりなどによって土地の実勢価格は大きく変動します。あくまで目安ということは頭に入れておくようにしましょう。

なお、路線価から相続税や贈与税の金額を計算する場合は、今回よりも詳細な計算方法が必要となります。さらに詳しい調べ方を知りたい方は、路線価について書かれたこちらの記事もぜひご覧ください。

7. 土地の実勢価格の調べ方⑤:不動産会社に土地査定を依頼する

最後に紹介する土地の実勢価格の調べ方は、不動産会社に土地査定を依頼する方法です。「自分で調べるのは手間がかかる」という方は、専門家が代わりに土地の実勢価格の目安を調べてくれます。

土地査定の方法には、通常の査定(机上査定・訪問査定)の他、個人情報なしで簡易査定できる匿名査定、AIが価格を算出するAI査定などがあります。土地固有の特徴を価格に反映させた実勢価格に近い価格を知りたいならば、訪問査定を含む通常の査定がおすすめです。

また、より正確な実勢価格が知りたい場合は、特定の不動産会社に依頼するのではなく、複数の会社に査定を依頼するのがおすすめです。その際に便利なのが、複数の会社に同時に査定を申込できる「一括査定サイト」です。

以下では、土地の一括査定を依頼する方法を簡単に解説していきます。

7-1. 不動産一括査定サイトを選んでアクセスする

まずは不動産一括査定が依頼できるサイトにアクセスします。不動産一括査定サイトはたくさんあるため、どのサイトにするか選んだ上でアクセスしましょう。

どのサイトにするか迷ったら、厳選した一括査定サイトを紹介している記事をぜひお読みください。

ここでは、査定依頼ユーザー数が業界No.1(2020年時点)の「イエウール」というサイトを例に、一括査定の流れを説明していきます。

イエウールは1,900社以上の不動産会社と提携しており、エリアカバー率も高いサイトです。そのため、都会から離れた土地であっても多くの査定結果が届きやすいメリットがあります。

出典:イエウールTOPページ

イエウールにアクセスするには、以下のリンクをクリックしてください。

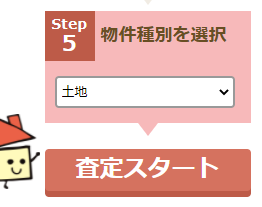

7-2. 土地の住所や物件種別を選択する

イエウールの一括査定では、「住所から不動産査定」「郵便番号から不動産査定」の2つの方法で物件情報を選択することができます。ここでは「住所から不動産査定」を選びます。

以下のようにプルダウン(選択肢メニュー)を選ぶだけで、簡単に物件情報を選択できます。ここでは、住所は「東京都>世田谷区>奥沢>8丁目」を選択し、物件種別は「土地」を選びます。

最後まで選択すると「査定スタート」ボタンが押せるようになるので、ボタンを押します。

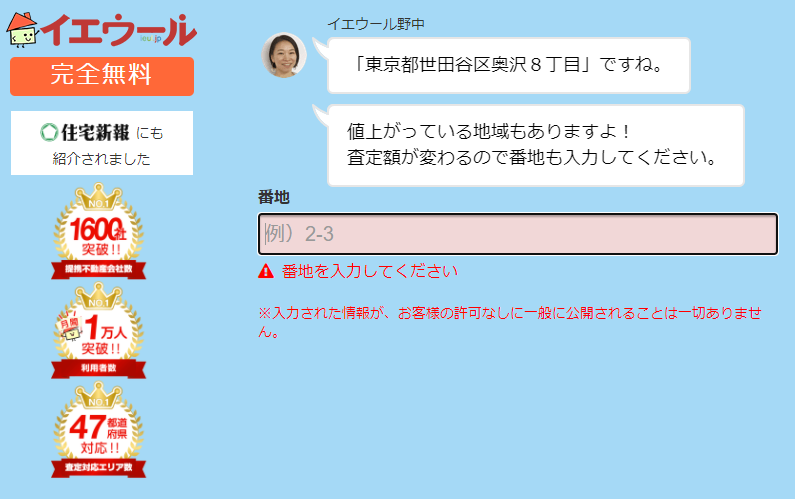

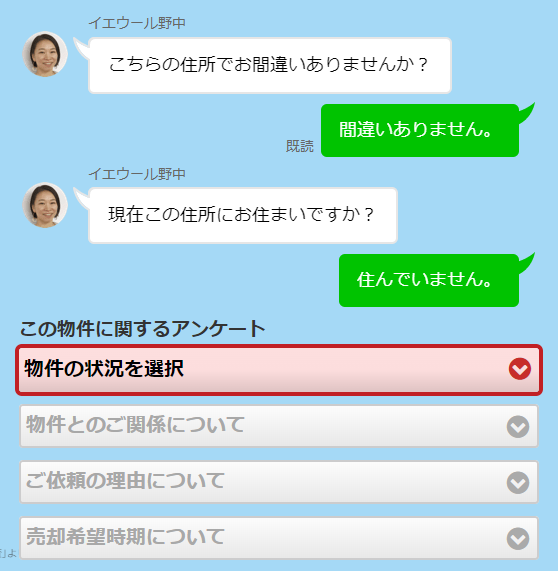

7-3. 詳細な住所や個人情報を入力する

次の画面からは、LINEチャットのやり取りのような画面となります。

聞かれた質問に対して答えるだけで、簡単に査定のための入力を進めていくことができます。

住所の番地や物件の現況、物件との関係(名義人かどうかなど)、売却希望時期、土地の広さなどを入力し、氏名や電話番号などの連絡先を入力します。

最後に「訪問査定」か「机上査定」を選択し、査定依頼先(最大6社)を選択したら「無料査定スタート」ボタンを押します。これで査定依頼は完了です。

7-4. 査定結果が送られてくるのを待つ

査定依頼が完了したら、あとは査定結果が送られてくるのを待つだけです。査定結果をメールで受け取りたいなど、要望を伝えておくと良いでしょう。

机上査定の場合は、簡易的な土地の査定金額がメールなどで届きます。

ただし机上査定だと、実際に土地を見て分かる固有の条件(日当たり、隣接の建物環境など)は反映されません。より正確な実勢価格を知りたい場合は、さらに訪問査定を依頼して査定金額を出してもらうと良いでしょう。

土地査定についてより詳しく知りたい方は、土地査定方法の種類や査定金額が決まるポイントについて書かれたこちらの記事もぜひお読みください。

8. 土地の実勢価格を調べて参考にする上での注意点

最後に、今回紹介した6つの方法で実勢価格を調べて活用する際に、知っておくべき注意点についてお話します。

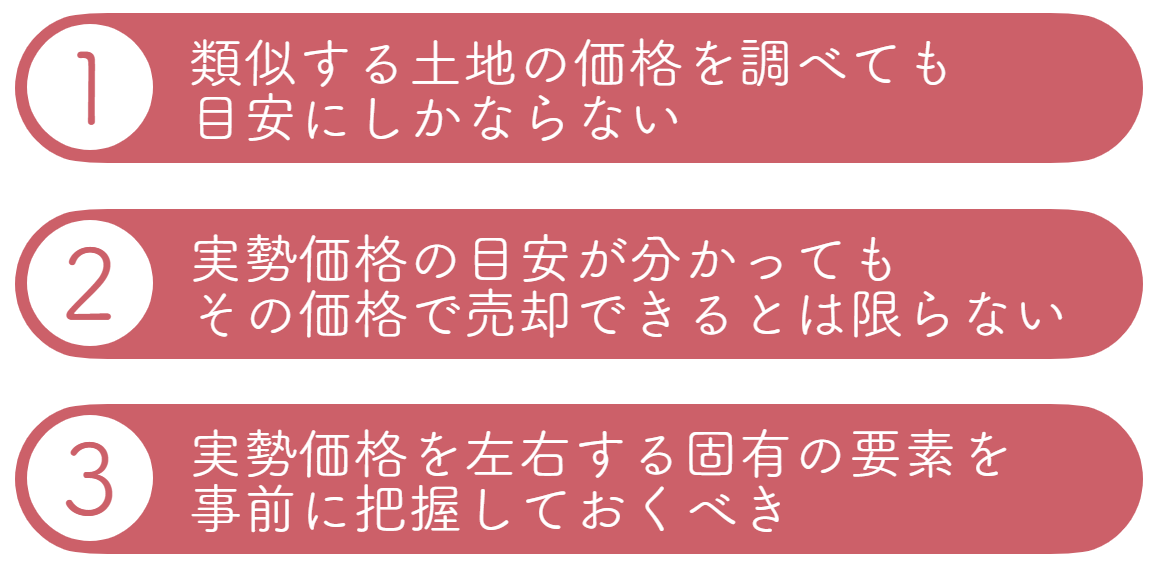

8-1. 類似する土地の価格を調べても目安にしかならない

類似する土地の価格を参考に実勢価格を推測することはできます。しかし、それはあくまで「類似する土地の価格」であり、調べたい土地の価格が分かるものではないことに注意しましょう。

近隣の土地の取引価格事例を調べれば、土地の平均単価は分かります。しかし、土地固有の特徴によって土地の実勢価格は上がることも下がることもあります。公示価格や路線価を調べる方法も同様です。

例えば、日当たりが悪い、土地の形状が悪い、狭すぎる、広すぎるなどの特徴があると、土地の実勢価格は低くなる傾向があります。また逆に、日当たりが良い、隣接地の景観が良い、公共施設や公益施設などへのアクセスが良いなどの場合、土地の実勢価格は高くなります。

より正確な土地の評価額を知るためには、不動産会社に依頼して実際に土地を見てもらう必要があります。

8-2. 実勢価格の目安が分かってもその価格で売却できるとは限らない

住所を指定して土地の評価額を算出できたとしても、必ずしもその価格で売却できるとは限りません。

例えば固定資産税評価額を調べて計算する方法をお伝えしましたが、固定資産税評価額もまた路線価から算出された金額であり、土地の固有の特徴が反映された金額ではないからです。

不動産会社に現地調査を依頼して土地を見てもらった査定金額は、より実勢価格に近い評価額といえます。しかし、実際にいくらで売却できるかは、売主と買主の価格交渉により決まります。売り急ぎ物件であれば評価額より低い価格で取引成立することもありますし、逆に相場より高く売れることもあります。

冒頭でもお伝えした通り、実勢価格は実際に取引が終了するまで正確には分からないのです。

8-3. 土地の価格を左右する要素を事前に把握しておくべき

より実勢価格に近い土地の相場を知りたければ、価格を左右する土地固有の特徴を事前に把握しておくと良いでしょう。

- 所在地(都心から近い方が価格は高くなる)

- 最寄り駅からの距離やアクセス(近い方が価格は高くなる)

- 公共施設や病院、教育機関などの距離(近い方が価格は高くなる)

- 用途地域(規制が緩いエリアほど価格は高くなる)

- 土地の面積(広いほど単価が高くなるエリアと、その逆のエリアがある)

- どの道路に面しているか(舗装された道路、角地などの方が価格は高くなる)

- 接している道路の幅(容積率が高い方が価格は高くなる)

- 土地の形状(整形地の方が価格は高くなる)

- 間口と奥行きの長さ(間口が広い方が価格は高くなる)

- 道路との高低差(道路より高い方が価格も高くなる)

- 日当たり(日当たりが良い方が価格は高くなる)

- 眺望(見晴らしが良い方が価格は高くなる)

- 周囲の環境(整備された緑地や街路などは価格が高くなる)

- 近隣の嫌悪施設の存在(無い方が価格が高くなる)

- 土壌汚染・埋蔵文化財の存在(無い方が価格が高くなる)

例えば、土地の形が「旗竿地」(L字のような形)の場合、一般的な四角形の土地より使い勝手が悪いため、実勢価格が下がってしまうことがあります。こうした価格差が生まれるポイントを事前に知っておけば、今回紹介した方法で価格目安を調べた上で、「それよりも少し価格は下がるだろう」と分かります。

より詳しく知りたい方は、土地の査定価格を左右するポイントについて書かれたこちらの記事もぜひお読みください。

9. まとめ

この記事では、「土地の実勢価格とは何か」を解説した後、土地の実勢価格の目安を算出する5つの方法について解説してきました。

何度も言うように、土地の実勢価格は売買が成立した後に初めて分かるものなので、事前にいくらになるかは誰にも分かりません。いくら専門家が「この土地はいくらの価値がある」と言ったところで、その価格で買ってくれる買主が現れなければ売れないのです。

しかし、事前に土地の実勢価格の目安となる価格を知っておくことはとても大切です。なぜならば、相場を知らずに土地を売買した場合、相場よりも高すぎたり低すぎたりする価格で成立してしまうかもしれないからです。

今回お伝えした「取引価格事例から調べる方法」「固定資産税評価額から調べる方法」「公示地価・標準地価から調べる方法」「路線価から調べる方法」のうち、ご自分がやりやすい方法を選んで目安を調べてみてください。

その上で複数の会社に不動産査定を依頼し、最後は必ず現地を見てもらって査定金額を出してもらうのがおすすめです。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。