「抵当権を抹消したいけど、どのような書類が必要?」

「抵当権抹消登記の申請書類はどう書けばいいの?」

住宅ローンを完済した場合や売却益で残債を一括返済した際には、抵当権を抹消する手続きが必要になります。

住宅ローンを組む際、銀行などの金融機関が抵当権を設定するためです。

抵当権抹消登記は、難しいものではありませんが、正しく書類を揃えて申請をしないと、登記の手続きができなくなってしまうため注意が必要です。

そこで、記事では抵当権抹消登記の必要書類について、わかりやすく説明していきます。

さらに、抵当権抹消登記申請書の書き方や費用相場、紛失した場合の対処法もあわせて紹介します。

本記事で、あなたが無事に抵当権を抹消できるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.抵当権抹消登記とは?設定された抵当権を抹消する手続き

抵当権抹消登記とは、住宅ローン契約時に設定された抵当権を抹消する手続きのことです。

そもそも抵当権とはどのような意味を持っているのでしょうか?まずはその前提を理解しておかなければなりません。

また、抵当権抹消登記をするタイミングには、適切な時期があります。

それぞれについて詳しく解説します。

1-1.抵当権とは不動産を担保する権利

抵当権とは、住宅ローンの返済ができなかった際に、金融機関が損害を受けないよう不動産を担保する権利のことです。

この抵当権は住宅ローンを組んだ際に、金融機関が設定します。

住宅ローンの返済ができなくなった場合、抵当権が設定されている不動産は差し押さえることが可能になります。

差し押さえられた不動産は競売にかけられ、売却したお金を住宅ローンの返済に充てなければなりません。

つまり抵当権の設定によって、債権者はローン返済が踏み倒されるリスクを軽減でき、債務者は大きな額を借りやすい仕組みとなっているのです。

1-2.抵当権抹消登記は住宅ローン完済後に行う

抵当権抹消登記は、住宅ローン完済後に可能となります。

抵当権は住宅ローン返済中に有効な権利ですが、住宅ローンを完済したら自動的に消滅するわけではないため、抵当権抹消の手続きが必要です。

抵当権抹消の手続きをしないと、抵当権がすでに設定されていることから、新たな融資が組めなかったり、不動産を売却できなかったりしてしまいます。

そのため、住宅ローン完済時には抵当権抹消登記の手続きを忘れず行う必要があります。

2.抵当権抹消登記手続きは自分でもできる?オンラインでも申請可能

抵当権抹消登記は、自分で行うことが多いです。

抵当権抹消登記は速やかに実施したほうがよいですが、明確な期限は決められておらず、手続きにもあまり時間はかかりません。

住宅ローン完済後すぐに手続きに取りかかることをおすすめします。

また、抵当権抹消登記はオンラインでも実施できます。

時間がない方や手間をかけたくない方に、ぴったりの方法です。

しかし、住宅ローンの返済中に抵当権が設定された不動産を売却し、そのお金でローン残責を一括返済する場合には、自分で抹消手続きができません。

この場合は、司法書士に手続きの依頼が必要です。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.抵当権抹消手続きに必要な書類と入手方法

抵当権抹消手続きに必要な書類は、大きくわけて以下の2つです。

- 手続きをする人が自分で用意するもの

- 住宅ローンを組んでいた金融機関(銀行など)から、完済時に送付されるもの

2.については、金融機関によって名称が多少異なりますが、おおむね次の表が該当します。

| 自分で用意するもの |

|

| 金融機関から送付されるもの |

|

| その他 |

|

|

<住所が変わっている場合>

|

|

|

<氏名が変わっている場合>

|

1つずつ確認していきましょう。

3-1.自分で用意する書類

抵当権抹消を希望する本人は、「抵当権抹消登記申請書」の1種類の書類のみ必要になります。

抵当権抹消登記申請書の必要事項を記入するだけで大丈夫です。

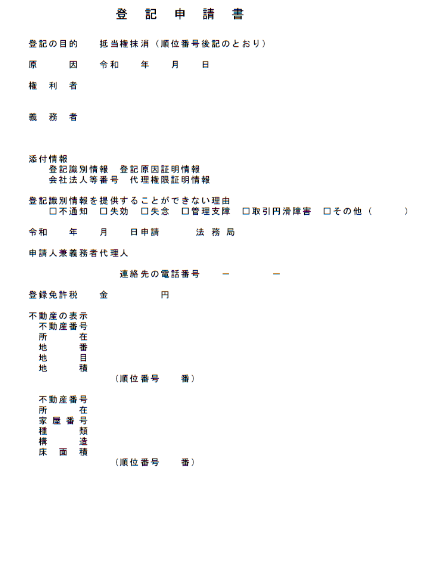

3-1-1.抵当権抹消登記申請書|法務局からダウンロード可能

抵当権抹消登記申請書は、「抵当権を抹消する手続き=登記を法務局に申請する」ための書類です。

抵当権抹消登記申請書には決まった書式があり、そこに必要事項を記入して作成します。

申請書の書式は、法務局で直接もらうか、法務局のホームページからダウンロードできます。

【抵当権抹消登記申請書】▶ダウンロードはこちら

出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」

申請書は、自分で手続きする場合は本人が記入しますが、司法書士などに依頼する場合には、司法書士に記載してもらうことも可能です。

くわしい記載の方法は、「4.抵当権抹消登記申請書の書き方」で説明するため、そちらを見ながら記入してみてください。

3-2.金融機関(銀行など)から送付される書類

抵当権抹消手続きでは、住宅ローンを組んでいた銀行などの金融機関から送られてくる以下の書類も必要です。

- 金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)

- 登記識別情報または登記済証

- 登記原因証明情報:抵当権解除証書または弁済証明書

- 金融機関の資格証明書または会社法人等番号:登記事項証明書など

- 委任状

これらはローン完済からおよそ10日前後に、郵送で届きます。

内容を確認し、申請時に法務局に提出してください。

3-2-1.金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)

「金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)」は、金融機関によって名称が異なりますが、住宅ローンを契約したときに、抵当権を設定したことを証明する契約書です。

一般的には以下の内容が記載されています。

- 抵当権を設定する旨

- 抵当権の設定内容:債権額(=住宅ローンの金額)、金利など

- 物件について:所在地、土地の面積、建物の床面積など

金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)では、契約証書に「抵当権を解除しました」という記載やスタンプが入った状態で送付されてくるケースもあります。

その場合は、「3-2-3.登記原因証明情報:抵当権解除証書または弁済証明書」を兼ねることになるため、登記原因証明情報は必要ありません。

ただし、抵当権解除の日付が空欄になっていますので、そこにローンを完済した日付(=最後の引き落とし日)を記入してください。

3-2-2.登記識別情報または登記済証

「登記識別情報」または「登記済証」は、抵当権を設定した際に発行されるものでです。

どちらも同じ意味を持ちつものでますが、2005年に不動産登記法の改正があり、形式が変わりました。

- 2006年以前に発行されたもの:「登記済証」

- それ以降に発行されたもの:「登記識別情報」

「登記識別情報」は、登記後に「登記識別情報通知」という書面の形で交付されます。

登記の内容と、12ケタの「登記識別番号」というパスワードのようなものが記載されています。

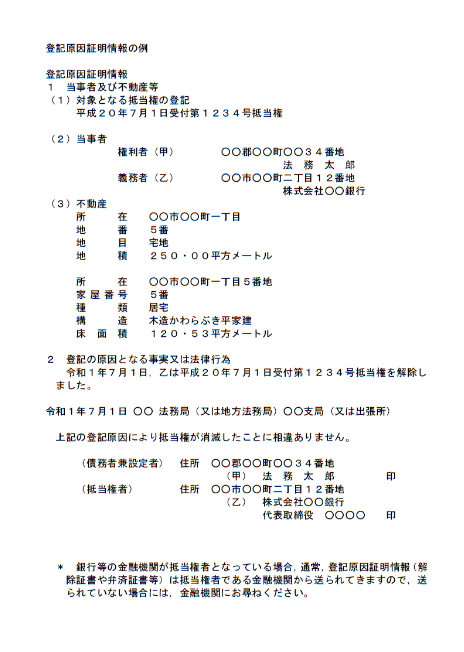

3-2-3.登記原因証明情報:抵当権解除証書または弁済証明書

「登記原因証明情報」は、法務局に登記を証明するための情報です。

不動産の抵当権抹消登記の場合は、「住宅ローンを完済したことを金融機関が認める」書類がこれにあたります。

名称は金融機関によって異なりますが、下記のような書面が「登記原因証明情報」に該当します。

- 抵当権解除証書

- 弁済証明書

- 抵当権放棄証書

【登記原因証明情報の一例】

出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」

金融機関から書類が届いたら、証明情報を確認しましょう。

中にはローン完済日(=最後の引き落とし日)など、必要な事項が空欄になっている場合がありますので、その際は金融機関に確認し、自分で記入しておきましょう。

ちなみに、「3-2-1.金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)」の書面に「抵当権を解除しました」という旨の記載やスタンプがある場合は登記原因証明情報になるため、解除証書や弁済証明書などは必要ありません。

3-2-4.金融機関の資格証明書または会社法人等番号

上記3点は、住宅ローンと抵当権に関する書類ですが、それとは別に「金融機関の資格証明書」、もしくは「会社法人等番号」も必要です。

資格証明書は、住宅ローンを組んでいた金融機関の登記事項証明書、または登記簿謄本のことで、法務局が発行したものを、金融機関が送付します。

書類の種類は金融機関によって多少異なり、登記事項証明書以外にも「代表者事項証明書」や「現在事項一部証明書」などが送られてくる場合もあります。

金融機関の資格証明書または会社法人等番号には「発行日から3ヵ月」の有効期限があるので、注意が必要です。

有効期限を過ぎると、送付された書類は無効になってしまいます。

法務局で取得しなおすこともできますが、余計な手間と費用がかかってしまうので注意しましょう。

ただし、以前は抵当権抹消を申請する際には、書面を添付する必要がありましたが、2015年以降は、抵当権抹消登記申請書に「会社法人等番号」を記載すれば、書面の添付は必要なくなりました。

もし資格証明書がなくても、会社法人等番号がわかれば手続きはできるため安心してください。

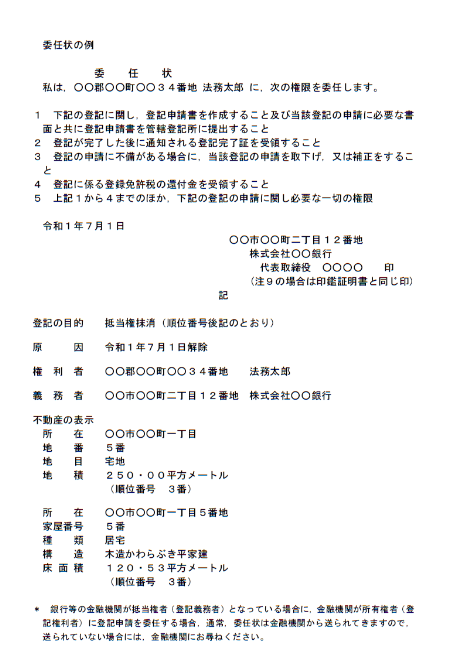

3-2-5.委任状

委任状は、抵当権を持っている金融機関が、自身で抹消手続きをするのではなく、不動産の所有者に手続きを委任するための書面です。

本来であれば抵当権抹消登記の申請は、抵当権を持っている金融機関と、抵当権がつけられた不動産の所有者とで一緒に行います。

それを、不動産所有者が金融機関の代理人となって単独で行うためには、金融機関からの同意と委任を得ていることを証明する必要があります。

送付された時点では、委任状の代理人の欄が空白になっているため、手続きをする人の住所・氏名を記入し、押印してください。

ローン完済日も空欄になっている場合があるため、記載しましょう。

【委任状の一例】

出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」

3-3.その他

ここまでは、一般的な手続きで必要な書類を紹介しました。

しかし事情によっては、追加で書類の用意が必要になることがあります。

ここでは、追加書類が必要となる可能性が高いケースについて下記の順序で紹介します。

- 司法書士などに依頼する場合

- 住所が変わっている場合

- 氏名が変わっている場合

それぞれ詳しく解説します。

3-3-1.司法書士などに依頼する場合

抵当権抹消登記の申請手続きは、誰でもできます。

しかし、「時間がない」「手続きがよくわからない」などの理由で、司法書士に手続きを依頼する人も多くいます。

その場合は、「委任状」が2通必要になります。

「金融機関から司法書士への委任状」と「不動産の所有者から司法書士への委任状」です。

「金融機関から司法書士への委任状」は、「3-2-5.委任状」で説明した金融機関からの委任状で、「代理人(=金融機関が手続きを委任する相手)」の欄に司法書士名を記載します。

「不動産所有者から司法書士への委任状」は、一般的には司法書士が書式を用意してくれるため、必要事項を記入すれば結構です。

3-3-2.住所が変わっている場合

住宅ローンを組んだときと現在とで住所が変わっていたり、結婚などで名前が変わったりしている場合、登記申請自体が認められなくなってしまう可能性があります。

そのため、抵当権抹消登記の申請と同時に、住所変更や名義変更の登記を行う必要があります。

住所が変わっている際に必要な抵当権抹消登記の必要書類は以下のとおりです。

- 登記名義人住所・氏名変更登記申請書

- 住民票または戸籍の附票

- 地番変更証明書 など

住所が変わっている場合は、以上3つの書類を準備しておきましょう。

3-3-3.氏名が変わっている場合

結婚などで氏名が変わっている場合も、登記が必要です。

氏名が変わっている場合に必要な抵当権抹消登記の書類は、以下のとおりです。

- 登記名義人住所・氏名変更登記申請書0

- 戸籍謄(抄)本

- 住民票または戸籍の附票

登記名義人住所・指名変更登記申請書は:法務局で入手するか、法務局ホームページからダウンロードできます。

氏名が変わっている場合は、以上3つの書類を準備しておきましょう。

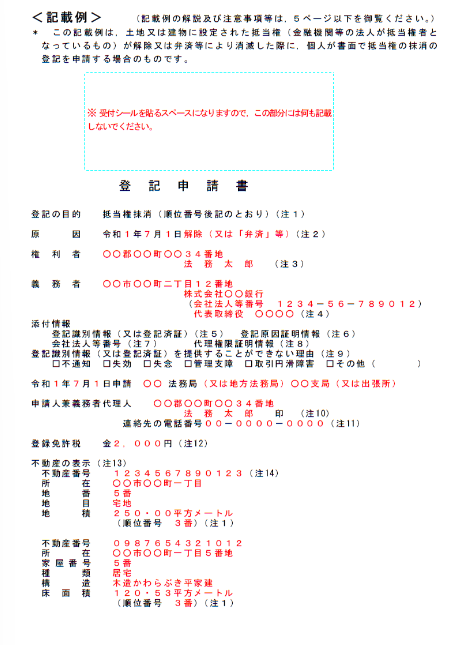

4.抵当権抹消登記申請書の書き方

ここからは、抵当権抹消登記申請書の書き方をくわしく説明していきましょう。

書き方の見本は、以下の通りです。

【抵当権抹消登記申請書の記載例】

出典:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」

では、各項目の書き方を説明します。

4-1.登記の目的

「登記の目的」欄には、「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載します。

「順位番号」とは、登記した順番にしたがって付けられる番号のことです。

「甲区(不動産の所有権に関する登記)」と「乙区(不動産の所有権以外の権利に関する登記)」のそれぞれにわけて順番をつけます。

この番号は、登記識別情報通知書や登記事項証明書などで確認できます。

「順位番号後記のとおり」とは、不動産の末尾に「(順位〇番)」と記載します。

複数の不動産が記載されている場合は、それぞれの末尾に該当する番号を記載してください。

4-2.原因

「原因」には、抵当権が消滅した日とその原因を記載します。

抵当権が消滅した日とは、ローンを完済した日、つまり最後の引き落とし日です。

抵当権消滅の原因は、通常は「解除」または「弁済」などと記載します。

実際の記入では、上記2点を続けて「令和〇年〇月〇日解除」となります。

4-3.権利者

「権利者」は、不動産の現在の所有者ですので、住所・氏名を記載します。

ただ、住所・氏名は不動産の登記事項証明書の記載と一致していなければなりません。

もし、住所や名前が変わっている場合は、「3-3-2.住所が変わっている場合」「3-3-3.氏名が変わっている場合」で説明したように、住所や名前の変更登記が必要になります。

4-4.義務者

「義務者」とは、抵当権を持っている金融機関ですので、この欄には金融機関の住所、名称、会社法人等番号、代表者氏名を記載します。

ただし、「3-2-4.金融機関の資格証明書または会社法人等番号」で挙げた金融機関の登記事項証明書を提出する場合は、会社法人等番号の記載は不要です。

また、金融機関に何か変化があり、この記載が登記事項証明書の内容と異なる場合は、登記事項証明書の内容から現在の内容までの変更の経過がわかるような登記事項証明書(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書など)を添付する必要があります。

ただし、会社法人等番号を記載すれば、それらの書類は必要ありません。

4-5.添付情報

「添付情報」欄には、申請書に添付する書類や情報を列記します。

「3-2-4.金融機関の資格証明書または会社法人等番号」は、「義務者」欄に会社法人等番号を記載した場合、この欄には「会社法人等番号」と書き、金融機関の登記事項証明書を添付する場合には「登記事項証明書」と記載します。

委任状には、「代理権限証明情報」と記載しましょう。

4-6.登記識別情報(または登記済証)を提供できない理由

何らかの理由があり、「3-2-2.登記識別情報または登記済証」を提出できない場合に、その理由を記載する欄です。

「不通知」「失効」「失念」「管理支障」「取引円滑障害」「その他」のいずれかにチェックし、理由を記載します。

どのようなケースがどの項目に当てはまるのかは、以下を参照してみてください。

- 不通知:以前に登記識別情報の通知を希望しなかったため、登記識別情報が送付されなかった場合など

- 失効:登記識別情報の盗難を防ぐため、あらかじめ登記識別情報を失効させていた場合など

- 失念:紛失や盗難、焼失などで書面を物理的になくしてしまった場合

- 管理支障:登記識別情報を提供すると、情報の管理が適切にできなくなってしまう場合

- 取引円滑障害:登記識別情報自体が、円滑に取引を進める際の障害になっている場合 →登記識別情報通知書のシールがうまく剥がれず、「登記識別番号」がわからないなど

なお、この欄にチェックを入れる場合は、「添付情報」の欄に「登記識別情報(または登記済証)」とは記載しないように注意しましょう。

4-7.申請年月日・申請法務局

抵当権抹消登記を申請する年月日と、申請する法務局を記載します。

申請先は、申請者の最寄りの法務局ではなく、不動産を管轄する法務局になるため、法務局ホームページの「管轄のご案内」ページから探しましょう。

4-8.申請人兼義務者代理人

「義務者=金融機関」の代理人として、抵当権抹消登記を申請する人、つまりその不動産の所有者の住所・氏名を記載します。

したがって住所・氏名は、「4-3.権利者」と一致していなければなりません。

これらの内容を記載したら、氏名の末尾に押印しましょう。

実印などではなく、認印で問題ありません。

4-9.連絡先の電話番号

「連絡先の電話番号」には、申請者=不動産の所有者が連絡の取りやすい電話番号を記載しましょう。

というのも、もし申請書の内容に何か修正点や不備があった場合に、登記所の担当者から連絡があるからです。

そのため、平日の日中でも連絡が受けられる番号を記載しましょう。

携帯電話の番号でも問題ありません。

4-10.登録免許税

「登録免許税」欄には、抵当権抹消登記の登録免許税として納付する金額の総額を記載します。

抵当権抹消登記の登録免許税は、土地または建物1つにつき1,000円(ただし、20個以上の不動産を同一の申請書で抹消登記する場合は2万円)ですので、土地付き一戸建ての場合は2,000円となります。

ちなみに、登録免許税を現金納付した場合、領収書を貼りつけた用紙に、収入印紙で納付する場合には収入印紙を貼りつけた用紙を、いずれも申請書と一括でつづり、つづり目にはかならず契印を押すようにしてください。

4-11.不動産の表示

「不動産の表示」欄には、抵当権を抹消したい不動産の詳細を記載します。

登記事項証明書に記載されている通りに以下のことを書いてください。

ただしいずれも、不動産番号を記載した場合には、それ以外の項目は記載を省略できます。

<土地の場合>

- 不動産番号

- 所在、地番:不動産の住所

- 地目:土地の使用目的(住宅の場合は「宅地」)

- 地積:土地の面積

<建物の場合>

- 不動産番号

- 所在、家屋番号:不動産の住所

- 種類:建物の使用目的(住宅の場合は「居宅」)

- 構造:住宅の構造(木造、鉄骨造など)

- 床面積:建物の床面積

4-12.契印

申請書が複数枚にわたる場合、申請者または代理人が、各用紙のつづり目にまたがる形で「契印」を押しましょう。

申請者が2人以上の場合は、1人が契印するだけで十分です。

5.抵当権抹消登記に必要な費用は?相場は約2000~5000円

抵当権抹消登記をするには、費用がかかります。

抵当権抹消登記の手続きで費用が必要となるのは、以下の通りです。

- 登録免許税

- 事前調査費用

- 抵当権抹消の費用確認

- 司法書士への依頼費

それぞれ詳しくみていきましょう。

5-1.登録免許税

登録免許税として、不動産1筆につき1,000円(20個以上の不動産を同一の申請書で抹消登記する場合は2万円)がかかります。

登録免許税は建物と土地の両方にかかるため、注意が必要です。

一般的な一戸建てだと、建物と土地に1,000円ずつで合計2,000円を支払わなければなりません。

また、登録免許税は収入印紙を貼り付けた登記申請書として、法務局へ提出します。

登録免許税に関しては、「4-10.登録免許税」もあわせて確認してください。

5-2.事前調査費用

抵当権を抹消したい不動産の登記情報を確認するためにも、費用がかかります。

登記情報提供サービスから不動産の登記情報を確認する場合は、1件あたり335円が必要です。

また、最新の登記事項証明書を取得する場合は1通600円、オンラインの場合は500円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は480円かかります。

5-3.抵当権抹消の確認費用

抵当権抹消登記をした後、本当に抵当権が抹消されているかを確認するためにも費用がかかります。

抵当権抹消の完了は事前調査と同じく、登記情報提供サービスまたは登記事項証明書によって確認します。

必要な費用も同じため、「5-2.事前調査費用」を参考にしてください。

5-4.司法書士への依頼費

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合、司法書士への報酬も支払わなければなりません。

司法書士への報酬は事務所によって異なるため、事前に確認する必要があります。

司法書士にかかる相場は、15,000〜20,000円ほどです。

司法書士に依頼した後、自分で法務局とやり取りする必要はありませんが、その分かかってくる費用が上がるため、注意しましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.書類がない・紛失した場合の対処法

ここまで、必要書類についてくわしく解説しました。

さて、「あるはずの書類が見当たらない」「なくしてしまった」場合はどうすればいいのでしょうか?

結論、再発行の有無は書類によって異なります。

ここでは、再発行できる・できない書類についてご紹介します。

6-1.再発行できる書類

まず、再発行できる書類と、再発行の方法は以下の通りです。

| 登記原因証明情報 | 抵当権解除証書または弁済証明書:いずれも金融機関に再発行依頼 |

| 金融機関の資格証明書 | 会社法人等番号:金融機関に問い合わせ 登記事項証明書:法務局で再発行 |

| 委任状 | 金融機関に再発行依頼 |

金融機関に依頼してから再発行を受けるまでの期間は、おおむね2週間程度を見ておいてください。

6-2.再発行できない書類

一方、再発行できないのは以下の書類です。

- 金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)

- 登記識別情報または登記済証

これらは抵当権を設定した当時に作成されています。

金融機関で保管されていた書類なので、もう一度同様の書類の作成はできません。

紛失してしまった場合、以下のいずれかの制度を利用すれば、抵当権抹消登記を申請できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

6-2-1.事前通知制度

「事前通知制度」は、登記申請にあたって登記識別情報が提出できない場合に、登記が登記名義人本人の意思で申請されたことを、法務局の登記官が確認した上で登記手続きを進める制度です。

事前通知制度の手続きは以下の流れで行います。

- 抵当権抹消登記申請書の「登記識別情報(または登記済証)を提供できない理由」欄に、提出できない理由を記載して申請書を出す

- 法務局の登記官から申請者=登記名義人に「事前通知書」が書留郵便で送付されてくる

- 申請者は2週間以内に、「登記内容が真実である」と認める申し出をする(上記の事前通知書に署名捺印して返送するか、電子署名)

- 法務局が受領して手続きを進める

つまりこの手続きで、

- 申請者の本人確認

- 登記を申請した事実

が確認できれば、抵当権抹消登記の手続きが進められます。

6-2-2.資格者代理人による本人確認情報制度

「資格者代理人による本人確認情報制度」は、登記の申請者が登記識別情報などを提出できない場合に、司法書士など特定の資格を持った者が、申請者の代理人として「本人確認情報」を作成し、それをもとに登記手続きを行う制度です。

手続きの流れは以下の通りです。

1)司法書士などの資格者が、申請者本人と面談する

2)面談で以下の2点を確認する

- その人が申請者本人であること

→本人確認書類:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど

- 申請者がたしかにその不動産の所有者であること

→売買契約書、建築請負契約書、登記原因証明情報の写し、相続関係書類、固定資産税納税通知書など

3)司法書士などの資格者が、本人確認情報を書面に作成する

4)司法書士などの資格者が代理人として、登記申請の手続きをする

「事前通知制度」と違い、こちらは司法書士などの有資格者が本人確認をし、手続きも代行してくれます。

7.抵当権抹消の必要書類に関するよくある質問

ここまで、抵当権抹消登記の申請に必要な書類についてくわしく説明してきました。

抵当権抹消登記について「まだわからないことがある」という方もいるでしょう。

そこでここからは、抵当権抹消登記に関するよくある質問をいくつか挙げて回答しておきましょう。

7-1.書類の書き方がわからない場合はどうすればいい?

各種登記に関して、書類の書き方や手続きの方法がわからない場合は、各法務局が「登記手続案内」を行ないます。

手続き方法としては、電話、法務局窓口での対面またはWeb会議サービスのどれかを選択します。

事前予約制で、予約した日時に法務局の担当者から電話がかかってくるため、抵当権抹消登記に関する書類で分からないことがあるときには、質問してみてください。

ただ、法務局ではできるだけ多くの相談を受けるため、あまり長時間の相談はできません。

そのため、書類はできる限り自分で記入した上で、質問内容も整理してから相談しましょう。

提出後に書類に間違いや不備があった場合は、法務局から連絡があるため、指示にあわせて修正などの対応をしてください。

7-2.共有名義の不動産の場合はどうすればいい?

結論、手続きは基本的には単独名義の場合と同様です。

ただ、申請書の「権利者」の欄には名義人全員の名前を記載し、実際に手続きをする代表者の名前の横に「申請者」と記載します。

そして、「申請人兼義務者代理人」の欄には、代表者ひとりの名前を記載し、押印も代表者のみが行うことで問題ありません。

7-3.抵当権抹消登記をしないとどうなる?

抵当権抹消登記を行わなかった場合、具体的に以下のような問題が発生してしまいます。

- 新たに住宅ローンが組めなくなる

- 不動産を売却できなくなる

- 関連書類の紛失や期限切れが起こりやすくなる

しかし、抵当権抹消登記を行わなかった場合、さまざまな問題が発生してしまいます。

抵当権抹消登記には明確な期限は定められていませんが、今後のトラブルを回避するためにも、住宅ローンの完済後、速やかに手続きを開始するべきです。

7-4.抵当権抹消の必要書類に印鑑証明は必要?

抵当権抹消登記の必要書類には、印鑑証明は不要です。

実印や印鑑証明は必要なく、印鑑は認印で問題ありません。

8.まとめ

本記事では、抵当権抹消登記に関する必要書類についてご紹介しました。

抵当権抹消登記と聞くと、手続きが難しいのでは?と考える方も多いでしょう。

実際のところ、必要書類と手順を把握しておけば、それほど難しい手続きではありません。

抵当権抹消登記に必要な書類は、以下の通りです。

- 抵当権抹消登記申請書

- 金銭消費貸借抵当権設定契約証書(抵当権設定契約証書)

- 登記識別情報または登記済証

- 登記原因証明情報:抵当権解除証書または弁済証明書

- 金融機関の資格証明書または会社法人等番号:登記事項証明書など

- 委任状

◎司法書士に依頼する場合は、委任状が2通必要

◎住所・氏名が変わった場合は、変更登記が必要

◎書対をなくした場合は、再発行できるものとできないものがある

それでも、抵当権抹消の手続きが難しいと考えるのであれば、司法書士への依頼も検討してみることをおすすめします。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。