「親が認知症になった場合、家を売却するにはどうすればいいの?」

「認知症の親の家を売却するには何が必要なの?」

認知症になった親の家をいざ売却しようと思うと、そもそも親の家を子どもが勝手に売っていいのか、売っていいとしてもどうやって売却すればいいのか分かりませんね。

結論からお伝えすると、血のつながった子どもであっても親の家を勝手に売却することはできません。

認知症の親の家を売るには、法的な手続きや書類が必要です。

ここでは認知症になった親の家を売却する際の法的に必要なことについて、詳しく、かつ分かりやすくご紹介します。

▼この記事を読むとわかること

- 家の所有者が認知症になると家の売却ができない

- 認知症の親の家を売却するには「成年後見人制度」が必要

- 成年後見人になるには

- 成年後見人の権限

- 成年後見人になれる人、なれない人

- 認知症の親の家を売却するための具体的な手続きの流れ

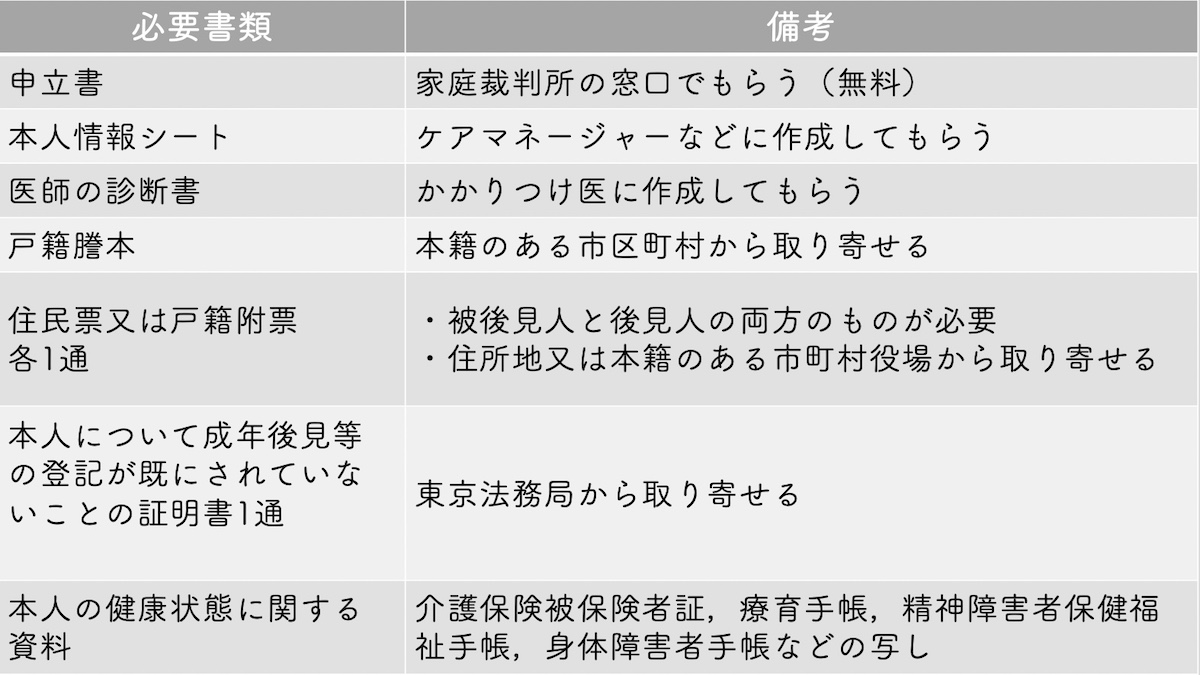

- 成年後見人申立に必要な書類一覧

最後まで読めば、認知症になった親の家をスムーズに売却することができますよ。ぜひこのページを保存して、確認用に何度でもお使いくださいね。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.親が認知症になると法的に不動産の売却ができない

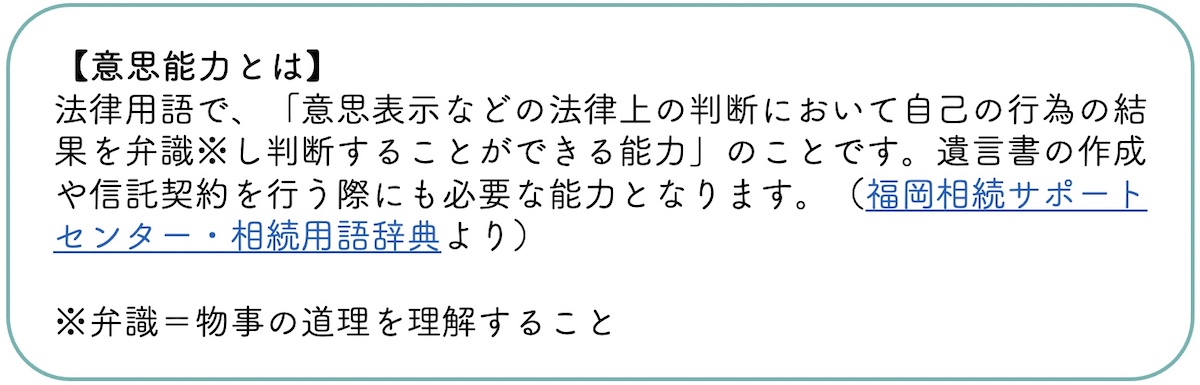

不動産は原則として、所有者しか売却することができません。しかし、所有者が認知症による記憶障害で意思能力がないと判断された場合は、所有者であっても売却することができないと民法(改定3条2の規定)で定められています。

意思能力がない場合、あるいはないと疑わしい場合は、本当に家を売却したいのか、売却後は誰にいくらで売ったのかなどを十分に把握することができません。そのため、所有者が認知症と判断された場合は売却の決定権がないのです。

家の所有者が認知症で意思能力があるか否かは、登記手続きをする司法書士が所有者と直接面談をして判断します。

【司法書士が本人の認知症を確認する際の確認事項例】

- 本人の名前や住所

- 同行者(子どもなど)の名前や続柄

- 本日の日付

- 売却する不動産の住所

- 売却する理由

- いくら位の価格で売却を希望しているか など

売却契約締結から決済日まで期間が空いていた場合、売却契約時には記憶障害がなかったのに、決済日を待つ間に認知症が進んで決済日当日に意思能力がないと判断された場合も、売却できません。

2.親が認知症の場合は「成年後見人制度」の利用が必要

親が認知症になって介護などの資金調達をしなければならないなど、どうしても親の不動産を売却したい場合もありますよね。そのような時は、「成年後見人制度」という制度を利用して家を売却することができます。

ただ、「認知症でも軽度なら家族がつきそって売却できるのでは?」「家族が代理人になって売却することはできないの?」など、様々な疑問が出てきますよね。

そこで、ここからは成年後見人制度について詳しく説明していきますね。

2-1.成年後見人制度とは

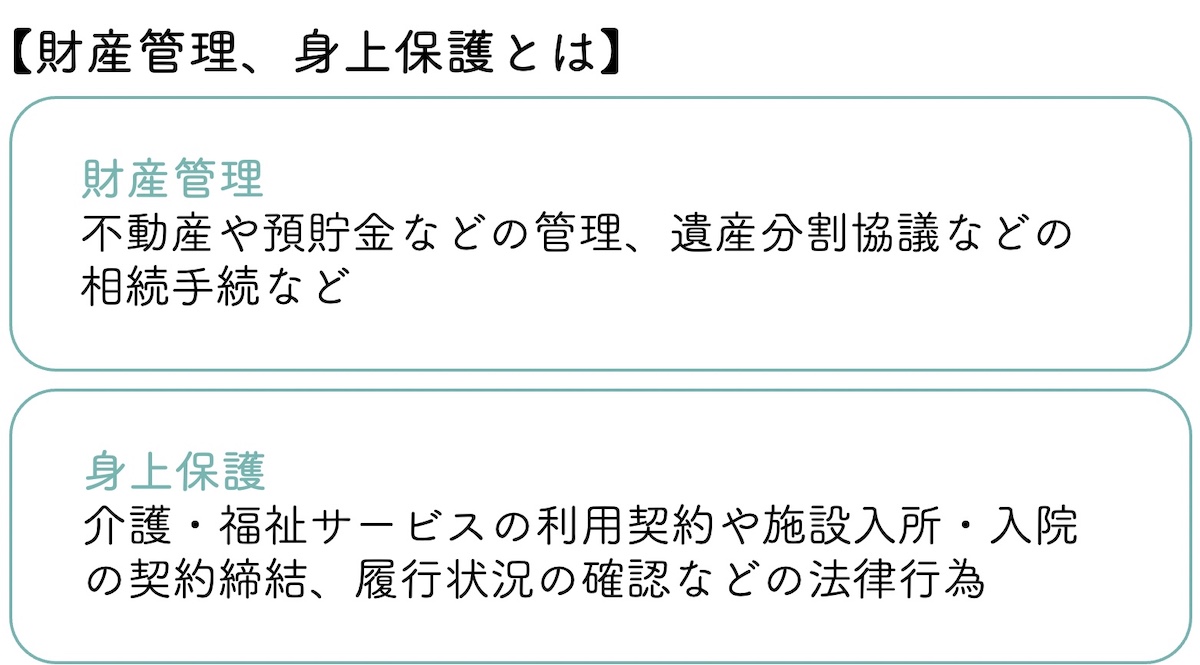

成年後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や身上保護をひとりで行うのが難しい人を支援する制度です。

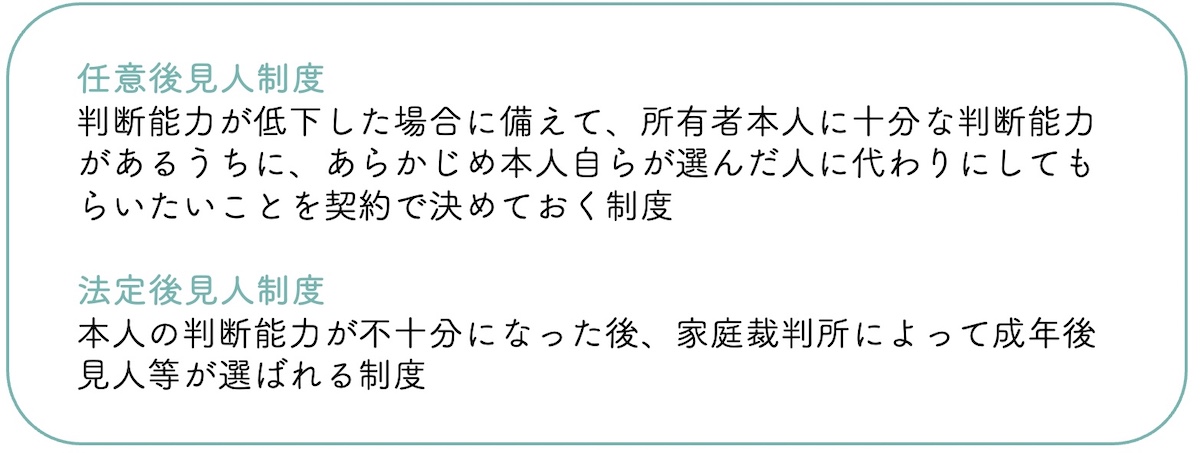

成年後見人制度には「任意後見人制度」と「法定後見人制度」の2つがあります。

親が認知症になった後に親族などが親の不動産を売却する場合は、法定後見人制度が該当します。

親が認知症になり判断能力が不足している場合、よく分からないまま必要のない高額商品を買うなどの自分に不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法にひっかかってしまったりする恐れがあります。

例えば、詐欺まがいのセールスマンに「この家は外壁の傷みがひどいので、このままでは売れませんよ」などと言われ、法外な金額の外壁工事などを言われるがままに契約してしまうケースなどです。通常では高額すぎると疑いますが、認知症の場合は判断能力が不足しているため、言われたことを鵜呑みにしてしまいがちです。

法定後見人はそのような判断能力が不足している人の財産を守るため、本人に代わって法的な行為をするという役割を持っています。

親自身が将来を案じて、自分が健康なうちに任意後見人を決めておくのが一番良いのですが、ほとんどの人は自分がいつ認知症になるのか分かりません。

子どもや親族にしても、本人が健康なのに任意後見人制度をお願いするのは気が引けますよね。そういった事情から、親が認知症になってから「法定後見人制度」を利用するケースが多いです。

2-2.認知症になった後で作った委任状は無効

不動産の所有者が認知症などで意思能力がなくなった場合、「委任状があれば家族が代理として売却できるのでは?」と思うかもしれませんね。

確かに、通常なら委任状を作成して所有者以外の人が不動産を売却することは可能です。親が認知症になる前に公証役場などで正式な委任状を作成していれば、委任された人が家を売却することができます。

しかし、親が認知症になった後で取った委任状は、本人に意思能力がないとみなされ効力がありません。このような理由から、認知症になった所有者の不動産は、法定後見人しか売却することはできないしくみになっています。

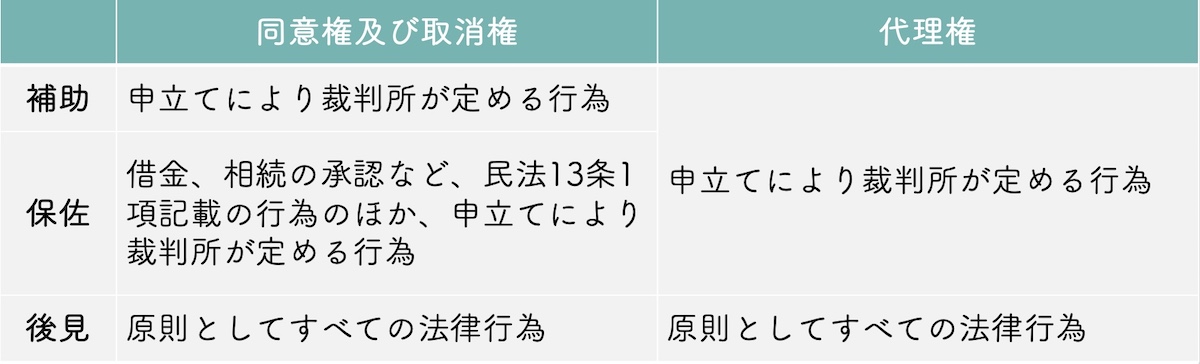

2-3.法定後見人は3種類に分かれる

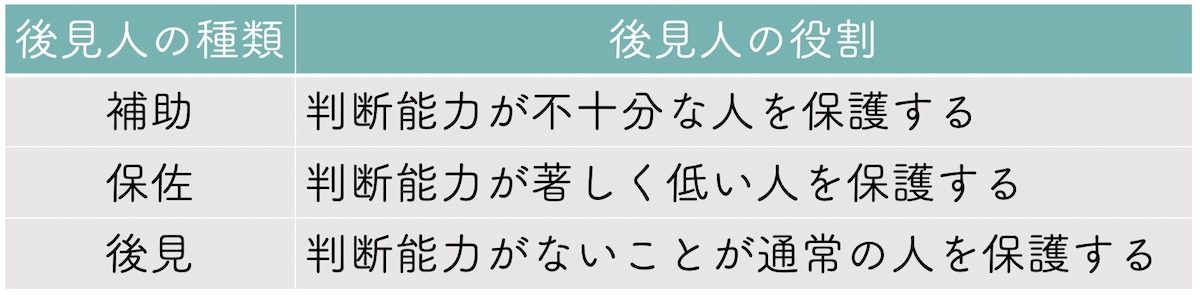

法定後見人は、認知症の人の判断能力の状態によって補助、保佐、後見の3種類に分けられます。

法定後見人しか不動産を売却できないということですが、「認知症と言っても軽度なら判断できる場合もあるのでは?」という疑問が残りますね。

認知症はいつ症状が進むかわからず、正確に症状の程度を把握することが難しい病気です。そのため少しでも認知症の疑いがあれば、法定後見人を選出することが法律で定められているのです。

法定後見人の種類は本人の判断能力に応じて補助、保佐、後見が設けられ、それぞれの役割は以下のように区別されています。

いずれの場合の後見人も求められることは同じです。本人に代わって「本人の利益になるように動くこと」だけです。そのため、一般的には利害などが絡まない第三者的立場にある司法書士や弁護士などが法定後見人にふさわしいとされています。

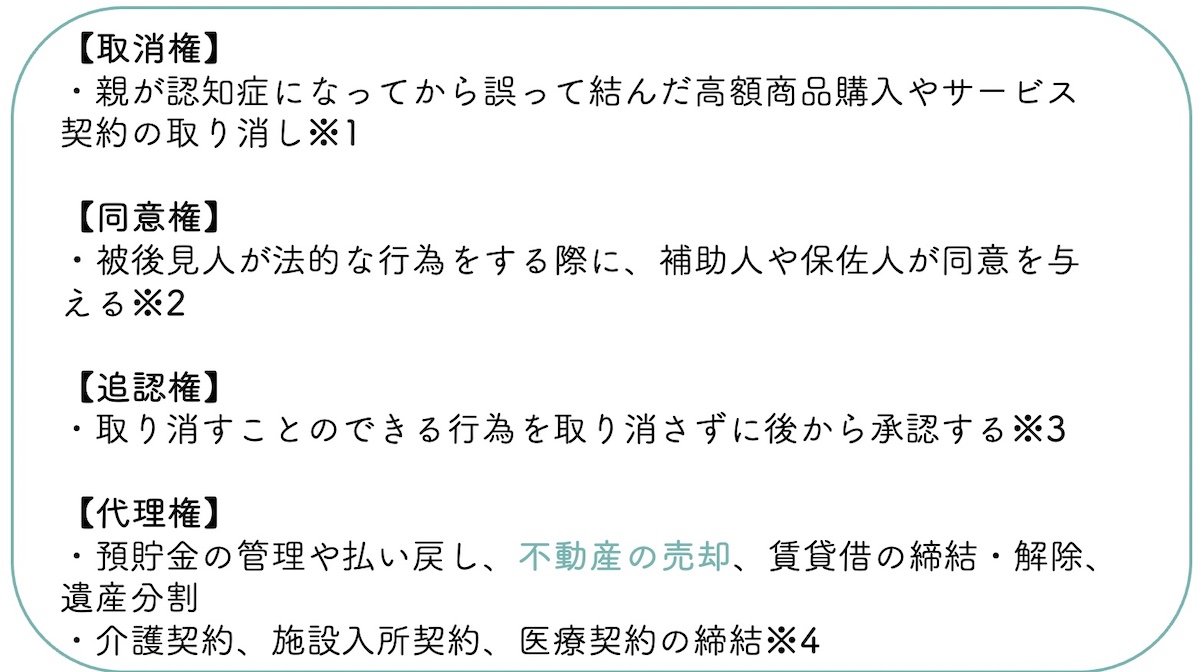

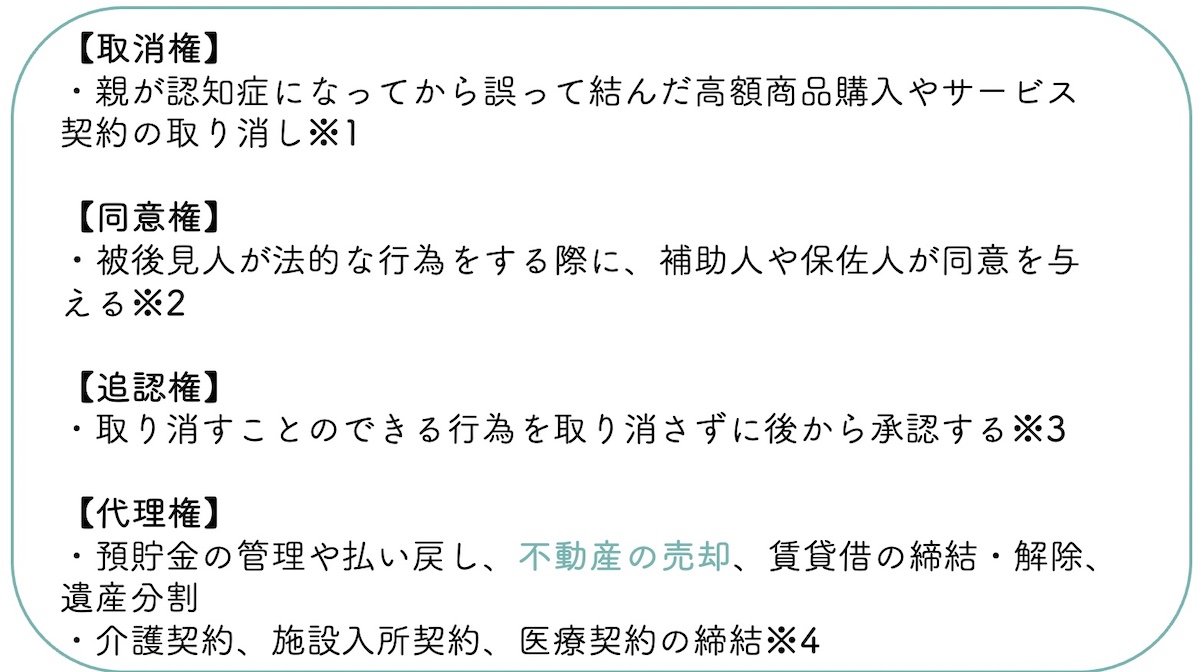

2-4.法定後見人の権限

法定後見人の権限は、先ほど述べたような財産管理や身上保護に関することです。具体的には以下のようなことができます。

※1 日用品や婚姻、認知、嫡出認否、遺言など本人にしかできないことは取り消せません。

※2 被後見人(認知症の親)に補助人や保佐人が立った場合、法的行為をする際には補助人や保佐人の

同意が必要になります。

※3 一度追認したことは後から取り消すことができません。

※4 婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為、医療同意等、遺言は代理権の対象となりません。

このうち、先ほど述べた補助・保佐・後見の権限は、それぞれ以下のように定められています。

つまり認知症の親の法定後見人になることで、

- 家の売却を含む財産管理の代理ができる

だけでなく、

- 親が誤って結んだ契約を取り消せる

- 親が法的なことをする際の同意を行う※

など、親にとって不利益にならないための様々な事務処理を行う様々な責務が生まれます。

※親が法的なことをする際の「同意」とは、例えば認知症になった後に家の大改修をするなどの行為です。この場合、法定後見人の同意がなければ工事業者と契約を結ぶことはできません。

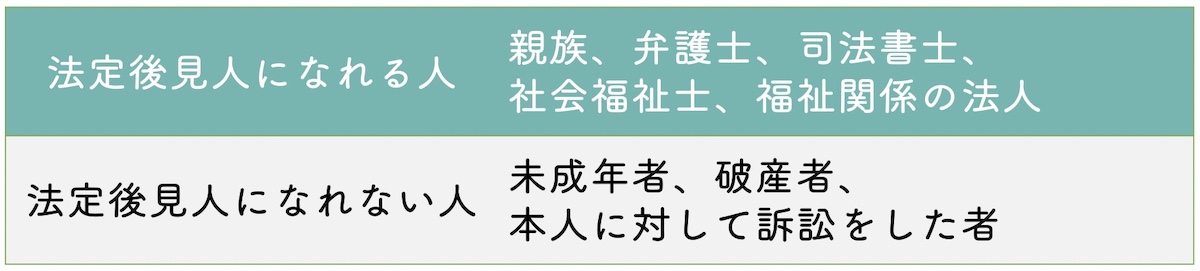

2-5.法定後見人になれる人・なれない人

法定後見人は、申請すれば誰でもなれるというものではありません。申請してもなれる人となれない人が以下のように定められています。

ただし、親族でも以下のような状況にある場合は法定後見人にはなれない場合があります。

【親族でも法定後見人になれない場合】

- 親族間で争いがある場合

- 本人の財産を使い込む恐れがある場合

- 高齢の親族しかいない場合

それぞれ説明しますね。

- 親族間で利害関係が生まれやすい場合

親族間ではどうしても相続問題などの利害関係が生まれるため、選出されにくくなります。

例えば、母親が認知症で、子どもであるあなたが後見人という状況で父親がなくなった場合、母親と母親の後見人であるあなたが、共に父親の遺産を相続をする立場になりますね。後見人(あなた)の役割は本人(母親)の意思を尊重して不利益にならないようにすることです。しかし、あなたも相続人である以上、あなた自身の利益を主張する権利もあるので、母親とあなたのどちらを優先すべきか悩みますよね。

親子関係にあったり親族が少なく利害関係が後々生まれやすい人は、申請しても選ばれないことがあります。

- 本人が財産を使い込む恐れがある場合

後見人が本人の土地などを売り、そのお金を自分の家を建てるための資金調達に使うなど、後見人が本人の財産を使い込む恐れのある場合についても同様です。

上記のようなケースは、利益相反行為といって違法に当たります。利益相反行為については、「4-8.利益相反行為はできない」で詳しく説明しますので参考にしてみてください。

- 高齢の親族しかいない場合

高齢の親族しかいない場合も、法定後見人にはなりづらいです。法定後見人はたくさんの事務手続きがあり、役所などにも出向く用事が増えます。高齢だと煩雑な事務処理が大変だったり法定後見人自身が認知症になったりするケースがあります。

そのため高齢の親族しかいない場合は、弁護士や司法書士、自治体長などが法定後見人に選ばれることが多いのです。

2-6.親族が法定後見人になれる確率

さて、こうなると実際、親族がどのくらいの確率で選出されるのか気になるところですね。

従来は、先程述べたように弁護士や司法書士がなるのが一般的でした。しかし、2019年に最高裁判所が「後見人にふさわしい親族がいる場合には、本人の利益保護のため親族を選任することが望ましい」という考えを示したことから、今後は親族の法定後見人が選出される可能性が高くなると言われていました。

しかし、実際には、令和2年に親族が法定後見人になったケースは全体の約19%で、前年の21.8%を下回っています(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」より)。

仮に親族が法定後見人になれたとしても、たくさんの煩雑な事務手続きをしなければならないので、責務を全うすることは非常に大変です。法的な書類を作成するプロである弁護士や司法書士に任せるケースが多いです。

このようなことを見越してはじめから弁護士や司法書士に依頼することはできますが、選出はあくまでも家庭裁判所が行います。希望の弁護士や司法書士が法定後見人になるかどうかは分からないので注意しましょう。

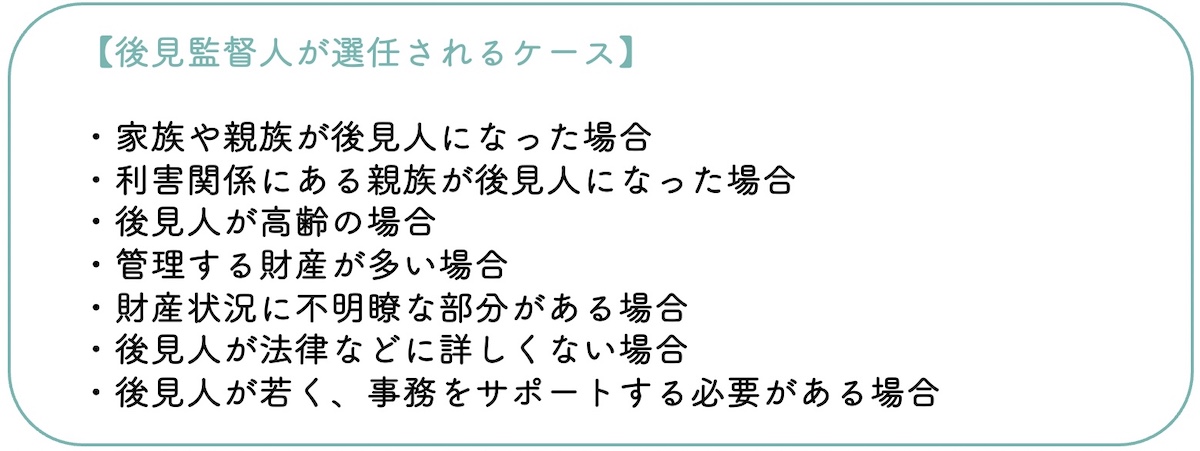

2-7.家裁が必要と判断した場合は「後見監督人」を選任する

法定後見人に加えて後見監督人が選任されることもあります。

後見監督人とは、法定後見人や任意後見人などの成年後見人を助けて監督する人のことです。通常、任意後見人が選出された場合には必ず後見監督人が選任されることになっていますが、法定後見人の場合は必ずしも後見監督人が選任されることはありません。

しかし、以下のような状況で家庭裁判所が必要と判断した場合には、法定後見人が選出された後に後見監督人が選任されることがあります。

家庭裁判所は、高齢の親族や利害関係にある親族を成年後見人に選出することはまずないでしょう。しかし、何らかの理由で成年後見人にならざるを得ない場合は、後見監督人が成年後見人に代わって行うことになります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.認知症の親の不動産を売却する9ステップ

これまでは法定後見人制度についてお伝えしてきましたが、実際に認知症の親の家を売却するには、法定後見人を立て、法定後見人になった人が本人の代わりに不動産売却を行うという流れになります。

ここからは、法定後見人を立てるところから、認知症の親の不動産を売却するまでの手順について説明しますね。手順はステップ①〜⑨に分けることができます。

【STEP①】家庭裁判所へ申立てをする

【STEP②】家庭裁判所で面接する

【STEP③】家庭裁判所が審査する

【STEP④】家庭裁判所から審判が下される

【STEP⑤】後見登記と証明書取得

【STEP⑥】不動産売却の許可を申請

【STEP⑦】売却をする不動産会社を選ぶ

【STEP⑧】購入予定者と交渉する

【STEP⑨】売買契約を締結し不動産を引き渡す

それぞれのステップごとに、詳しく説明していきますね。

3-1.【STEP①】 家庭裁判所に申立てをする

まずは、親の不動産がある住所を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

申立てができるのは以下の人です。

- 本人(任意後見人の場合)、配偶者、四親等内の親族※、検察官など

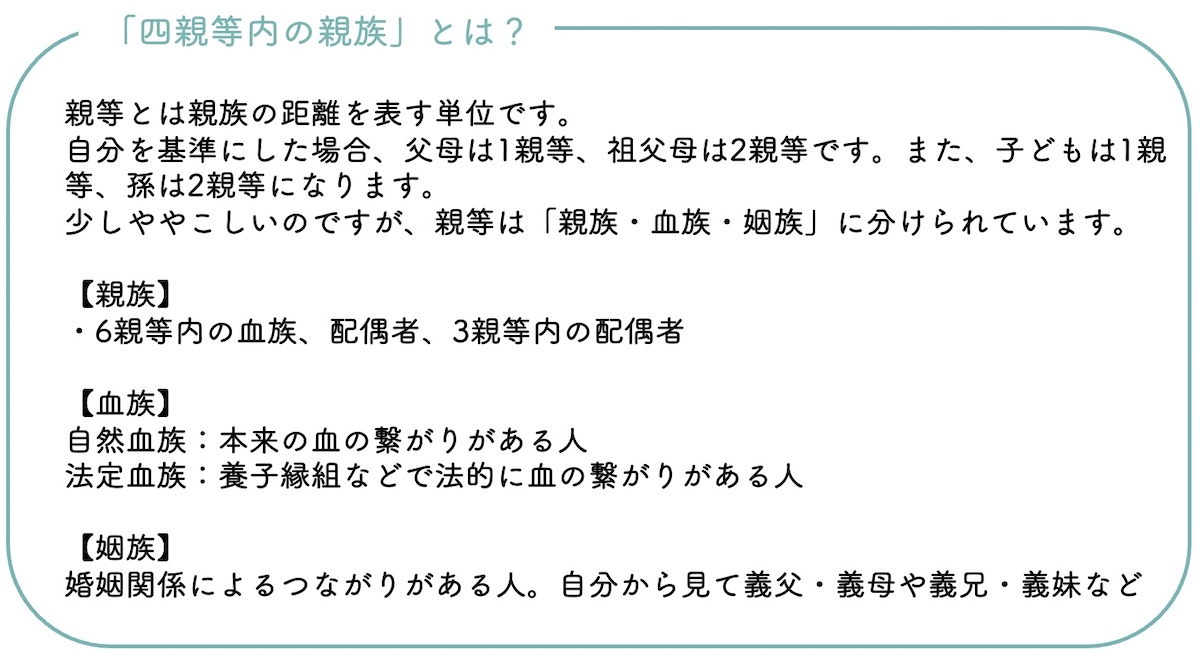

※四親等内の親族と言われてもあまりピンときませんよね。四親等内の親族について、少し説明しますね。

上記をまとめると、法定後見人の申立てができる身内(四親等内の親族)は、以下の人です。

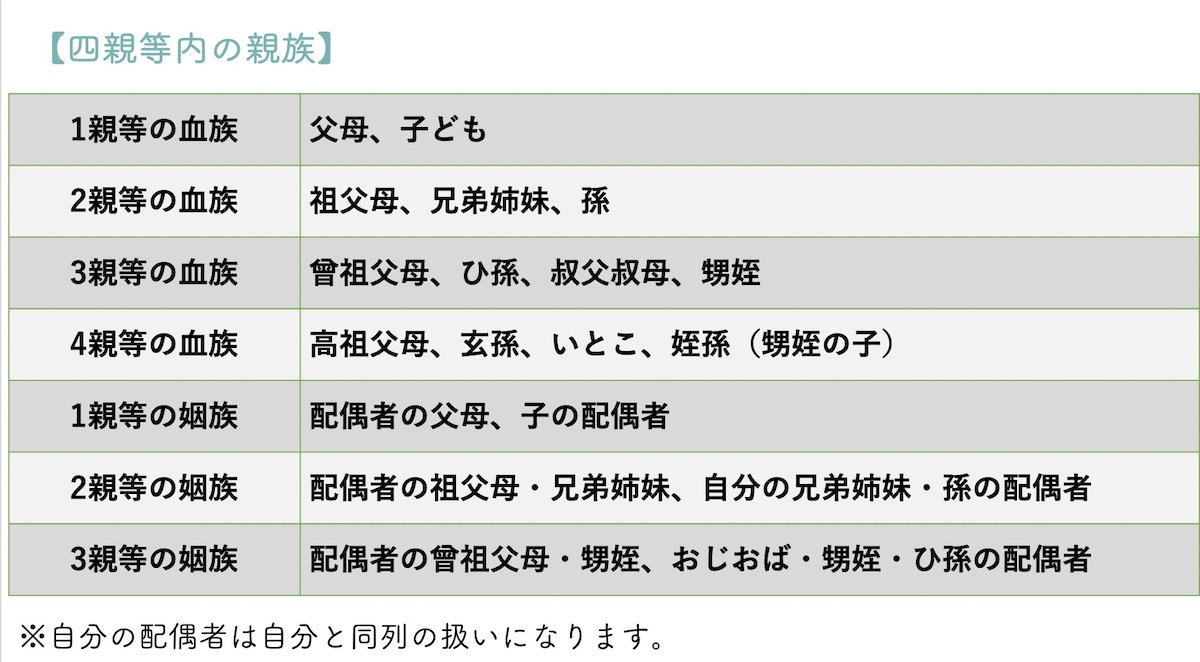

上記の四親等内の親族や検察官など、申立てができる人が必要書類を用意し、家庭裁判所に来庁する日を電話で予約します。

成年後見人申立時に必要な書類一覧は次のとおりです。事前にしっかりと用意し、記入漏れなどがないように注意しましょう。

申立書は裁判所公式サイトからダウンロードもできます。

3-2.【STEP②】家庭裁判所で面接する

面接には申立て人、後見人候補者が出席します。後見人の種類が補助や保佐にあたる場合は、原則として被後見人本人(認知症になった親)も出席することになっています。

面接では、以下のようなことを確認します。

- 成年後見人の申立てをする理由

- 被後見人の生活状況

- 被後見人の経済状況

- (各後見人候補者に対して)後見人の責務を果たす上での方針の確認 など

面接日には、申立て人は以下の費用が必要です。

- 申立て手数料/収入印紙800円

- 登記手数料/収入印紙2600円

- 審判結果の郵送に使う郵便切手/500〜1000円程度

交通費だけでなく、上記のような費用も用意して来庁しましょう。

3-3.【STEP③】家庭裁判所が審査する

面接が終わると、家庭裁判所による審査が行われます。状況に応じて後見人候補者の本人調査、受任者調査、精神鑑定等が行われることがあります。

後見人候補者の経済状況が不鮮明な場合や、アルコール依存症歴があったり精神疾患を抱えたりしている場合などです。

審査には被後見人の医師の診断書も必要となります。事前に用意していない場合、家庭裁判所が紹介した医療機関で診断書を書いてもらうことになります。

家庭裁判所が紹介した医療機関の場合、一から検査をするため5〜10万円かかることがあります。これに対してかかりつけ医の場合は、すでに今までの診察情報があり数千円〜2万円程度に収まることが多いので、申立てをする前にかかりつけ医に診断書を書いてもらうのがおすすめです。

3-4.【STEP④】家庭裁判所から審判が下される

家庭裁判所での審査の結果、もっとも適切と思われる人物が後見人に選出され、審判が下されます。審判の結果は選出された後見人に「審判書」という書面にて郵送されます。

審判書が郵送されてから2週間以内に、後見人に選出された人からの不服申立てがなければ、後見開始となります。なお、後見人に選出されなかった人からの不服申立ては受け付けられません。

3-5.【STEP⑤】後見登記と証明書取得

審判が確定したら、東京法務局で審査の内容を登記します(後見登記)。

家庭裁判所から東京法務局に後見登記を依頼し、約2週間程度で法定後見人に登記番号が郵送またはオンラインで通知されます。

登記証明書は法定後見人として通帳の解約など様々な手続きを行う時に必要になるため、登記番号が通知されたら、必ず法務局で登記事項証明書を取得しましょう。

3-6.【STEP⑥】不動産売却の許可を申請する

法定後見人が被後見人の不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。申立書に売却理由や目的を明確に記載した上で、居住用不動産処分許可の申立てをして許可をもらいます。

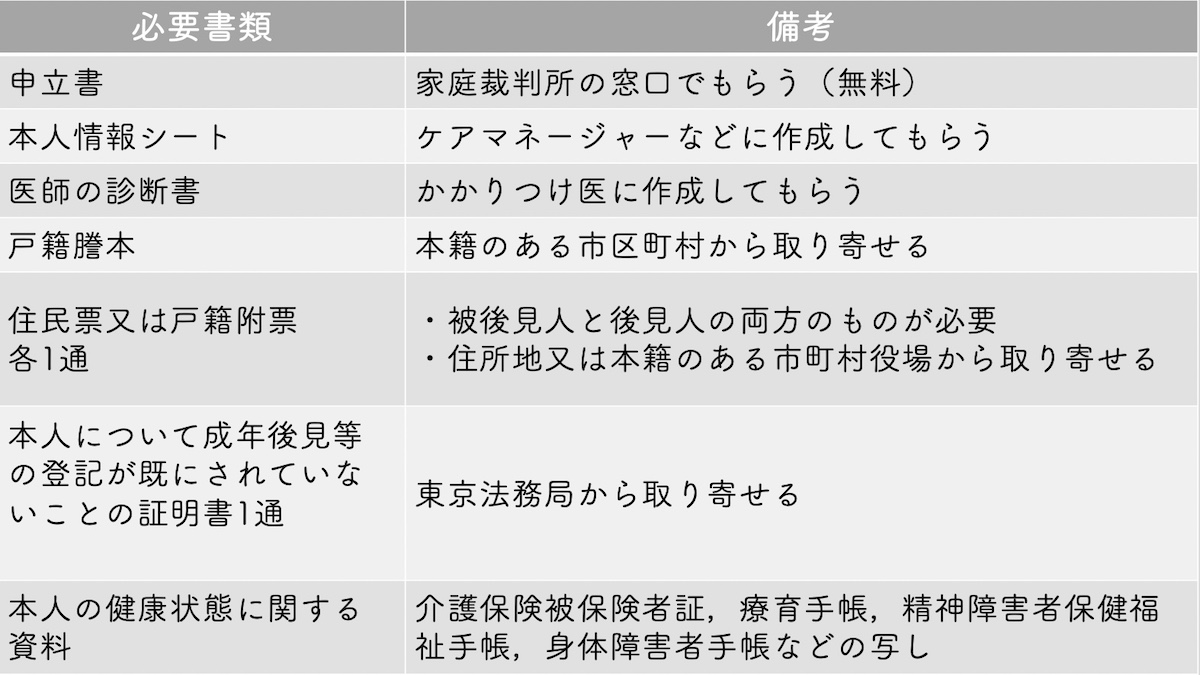

不動産売却の申立てをする際には、以下のものが必要です。

※1 申立書は2枚綴りです。注意しましょう。

※2 裁判所の公式ホームページからダウンロードもできます。

※3 買主の氏名・住所は審判書に記載するため正確な記載が必要です。

決まった形式がないので、インターネットでテンプレートや書き方の見本を探すのがおすすめです。

※4 裁判所で扱う公式な査定書を作成するには、国家資格を持つ不動産鑑定士への依頼が必要です。

その際、不動産の種別や価格によって20〜90万円ほどかかるので注意しましょう。

例:土地・建物 1000万円以下 → 18万円 土地のみ 1000万円以下 → 30万円

土地・建物 1億円以下 → 44万円 土地のみ 1億円以下 → 74万円

また、親やその子どもなどの親族が居住していない不動産に関しては、家庭裁判所の許可はいりません。

例えば、所有している賃貸マンションやアパート、別荘などです。「居住用」とはあくまで本人が住んでいる不動産を指します。

ただ、不動産の売却はあくまでも被後見人の不利益になるようなことがあってはならないので注意しましょう。

3-7.【STEP⑦】売却をする不動産会社を選ぶ

売却の許可が得られたら、いよいよ売却に向けて行動していきます。まずはいくつかの不動産会社に査定を依頼し、おおよその不動産価格を把握しましょう。

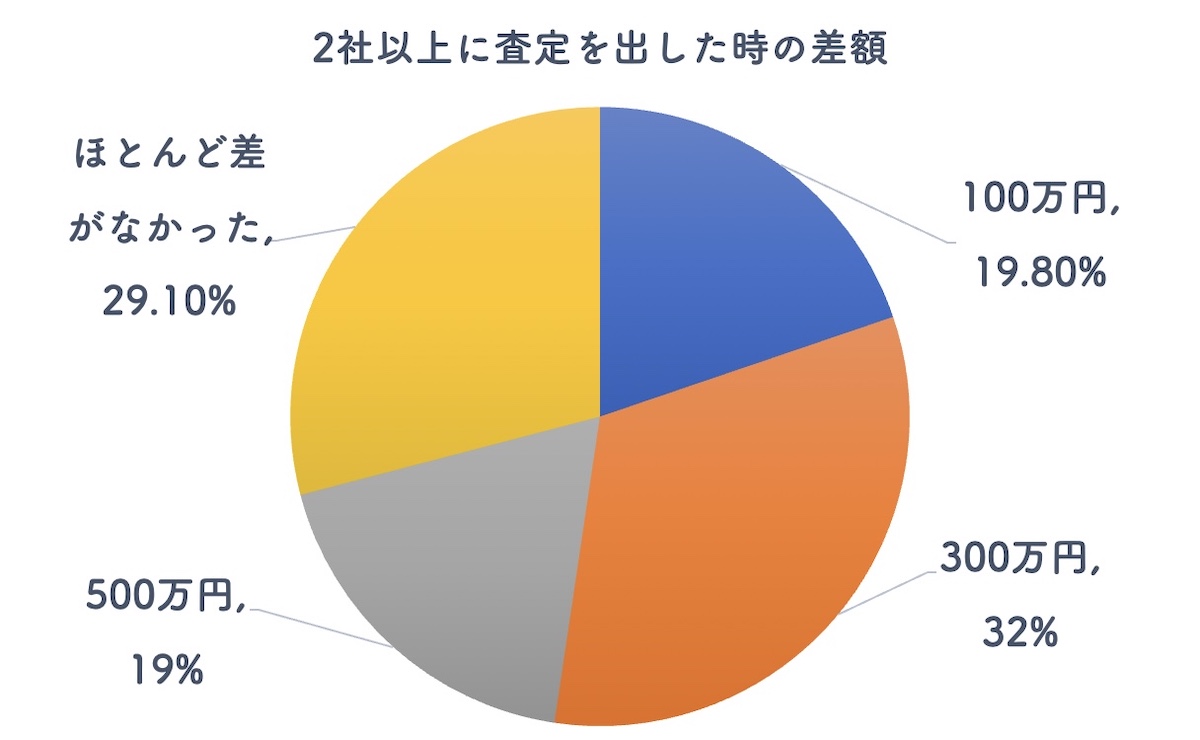

いくつかの不動産会社に査定を依頼するのは、不動産会社によって査定額が異なるからです。あるデータによると、2社以上の不動産会社に査定を依頼した場合、100〜500万円以上もの差があったことが分かりました。

参照:PR TIMES

「大手不動産会社2社、地元の中小不動産会社1社」といったように3社以上の不動産会社に査定を依頼すると、各社の売却に付随する無料サービスなども知ることができますよ。比較して最終的にどの不動産会社で売却するのか決めましょう。

不動産会社の選び方について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

3-8.【STEP⑧】購入予定者と交渉する

不動産を売却する不動産会社が決まったら、媒介契約を交わします。その後、不動産会社を通して購入予定者と金額や受け渡し時期などの細かな交渉をします。

3-9.【STEP⑨】売買契約を締結し不動産を引き渡す

売却することが決まったら、正式に売買契約を締結して不動産を引き渡します。

4.成年後見人の申立てをする際の9つの注意点

成年後見人を申立てする際には、いくつかの注意点があります。後から知ってあたふたしないように、事前に知っておきましょう。

4-1.一旦書類を提出したら申立ては取り下げることができない

成年後見人の申立ては、一旦書類を提出すると取り下げることができません。本当に後見人が必要かどうか熟慮した上で申立てを行いましょう。

4-2.希望通りの人が成年後見人になれるとは限らない

先ほどもお伝えしたように、成年後見人は家庭裁判所がもっとも適した人物とみなした人を選出します。そのため、成年後見人の申立てをしても希望通りの結果になるとは限らないため注意しましょう。

4-3.審判までは時間がかかる

成年後見人を申立ててから後見人としての行為ができるようになるまでは、通常2ヶ月程度、鑑定などが必要な場合は約3〜6ヶ月かかります。

不動産売却の予定がある場合は、先ほどお伝えした手順を参考に、申立てから後見開始までの期間を考慮した上で準備をしましょう。

4-4.株式会社の役員と兼任することはできない

成年後見人になると、株式会社や法人の役員を兼任することはできません。もしも現在役員で成年後見人に選出された場合は、役員を辞退しなければならないので注意しましょう。

4-5.毎年報告などをする義務がある

成年後見人になると、財産管理の代理として毎年の収支報告をする義務があります。

毎年、1年間の収支と財産の状況などを報告書にまとめ、通帳や領収書のコピーを添付して家庭裁判所に提出しなければなりません。

これに加えて10万円以上の収支や財産の処分を行う際には、家庭裁判所の許可が必要なので注意が必要です。

4-6.第三者が後見人になった場合、毎月報酬が発生する

司法書士や弁護士、市区町村長などの親族以外の第三者が成年後見人になった場合、毎月の報酬を請求されれば払わなければなりません。この場合、被後見人の財産から支払います。

毎月の報酬額の相場は2〜6万円程度です。

請求されない場合は、こちらから申し出てまで支払う必要はありません。しかし、煩雑な事務業務を何年もやってもらう立場としては、報酬を支払ったほうが「契約」として割り切れるので、精神的な負担がなくなるでしょう。

4-7.成年後見人になると生前贈与ができなくなる

成年後見人になると、生前贈与ができなくなります。被後見人の財産を減らす行為とみなされるからです。

節税対策で生前贈与をしようと考えている場合は、成年後見人になるとできないので注意しましょう。

4-8.利益相反行為はできない

後見人と被後見人の間に利害関係が生じた場合は、利益相反行為ができないと定められています。

“利益相反行為”と言われても、イメージが湧きにくいですよね。利益相反行為のよくある具体例は、以下のようなものです。

【利益相反行為の具体例】

- 被後見人である認知症の母が所有している宝石を、後見人の子どもが買い受ける行為

- 被後見人である認知症の母の代理で、後見人の子どもが亡父の遺産分割の協議をする行為

- 被後見人である認知症の母の代理で、後見人の子どもが亡父の財産相続を放棄する行為※

- 被後見人である父の不動産を、後見人である子どもが担保にする行為

※ただし、相続人全員が放棄している、または放棄する場合には利益相反にあたらない(最判昭和53.2.24)

※例2〜4は父・母が逆になったとしても同じです。

例1.の場合、宝石は被後見人の財産であるため、財産を後見人と被後見人の間で売買することは利益相反行為とみなされます。

例えば、仮に宝石が300万円とすると、後見人が400万円で買った場合は被後見人が100万円得をします。反対に、200万円で買った場合は後見人が得をすることになりますね。このように、どちらかに損得が生じるようなことを利益相反行為といいます。

例2、例3は、認知症の母の後見人でありながら、父親が亡くなって母とともに財産相続の該当者になった場合です。このような場合、母の代理で遺産について他の兄弟姉妹や親族と協議したり、母の代わりに相続を放棄したりすることはできません。

例4のように、認知症の父の後見人になった子どもが、自分の家や車を買うなどの際に父の不動産を担保にすることも、利益相反行為にあたるのでできません。

やむを得ず利益相反行為が発生してしまうような場合は、後見人が財産相続を放棄するか、新たに後見監督人を選出して後見行為を代行してもらう必要があります。

4-9.原則として成年後見人を辞退することはできない

成年後見人制度は、基本的に被後見人の保護を目的としています。成年後見人の役割は、被後見人に代わって財産や医療・介護にかかわる様々な事務処理等を行うことで、被後見人が亡くなるまで役割は続行します。

不動産売却のためだけに成年後見人になり、その後の煩雑な事務処理は大変なので辞めるということはできないので注意しましょう。

5.まとめ

親が認知症になり、「意思能力」がないと司法書士に判断された場合は、成年後見人制度を利用して不動産を売却する必要があります。成年後見人制度は家庭裁判所に申立てをすると、家庭裁判所がもっとも適すると判断した人を選出します。

成年後見人は被後見人の財産管理や身上保護を目的としたもので、選出された場合は以下のような権限が与えられます。

実際に成年後見人の申立てをしてから親の不動産を売却するまでは、以下の手順で進んでいきます。

【STEP①】家庭裁判所へ申立てをする

【STEP②】家庭裁判所で面接する

【STEP③】家庭裁判所が審査する

【STEP④】家庭裁判所から審判が下される

【STEP⑤】後見登記と証明書取得

【STEP⑥】不動産売却の許可を申請

【STEP⑦】売却をする不動産会社を選ぶ

【STEP⑧】購入予定者と交渉する

【STEP⑨】売買契約を締結し不動産を引き渡す

必要な書類の作成にはかかりつけ医や市役所、福祉事務所など、手続きしてもらうところがたくさんあるので、日数には余裕を持って行動するのがおすすめです。

家庭裁判所から成年後見人が選出されれば、晴れて不動産を売却することができます。ただし、成年後見人制度には以下のことにも注意しなければなりません。

- 一旦書類を提出したら申立ては取り下げることができない

- 希望通りの人が成年後見人になれるとは限らない

- 審判までは時間がかかる

- 株式会社の役員と兼任することはできない

- 毎年報告する義務がある

- 第三者が後見人になった場合、毎月報酬が発生する

- 成年後見人になると生前贈与ができなくなる

- 利益相反行為はできない

- 原則として成年後見人を辞退することはできない

上記のことを踏まえて行動すれば、不動産を比較的スムーズに売却することができるはずです。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。