「不動産の購入には瑕疵保証があると聞いたけれど、どんな保証?」

「買った家にあとから欠陥が見つかった、この場合瑕疵保証は受けられる?」

住宅の購入で、そんな疑問を持っている方も多いでしょう。

不動産の「瑕疵保証」とは、「住宅や土地を購入後に、事前に知らされていなかった瑕疵=欠陥や不具合が見つかった場合、売主が買主に対してその補修費用や損害を保証する」というしくみです。

たとえば、家を買う際にはなかった水漏れがしばらくしてから発生した場合や、耐震構造が基準を満たしていないことがあとでわかった場合などは、一定期間内であれば、売主が補修費用を支払ったり損害賠償をする必要があるのです。

これは、法律で定められている売主の義務ですので、どんな制度なのかを事前によく理解した上で売買契約を結ばなければなりません。

そこでこの記事では、瑕疵保証について売主が知っておくべき知識を網羅しました。

まず最初に、以下の基本的なことから説明します。

◎瑕疵保証とは何か

◎瑕疵保証にかかわる法律

その上で、次の実践的な知識を身に着けてもらいます。

◎瑕疵保証の適用範囲

◎瑕疵保証の期間

◎戸建てとマンションでの瑕疵保証の違い

◎瑕疵保証の更新

最後まで読めば、売買契約に際して知っておきたい瑕疵保証のあれこれがすべてわかるはずです。

この記事で、あなたが円滑な不動産取引をできるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.瑕疵保証とは

まず最初に、「瑕疵保証とはどんなものか」を理解する必要があるでしょう。

そこでこの章では、瑕疵保証の定義や法的根拠について、わかりやすく説明します。

1-1.「瑕疵保証」の意味

不動産の「瑕疵保証」とは、ひと言でいえば「住宅や土地を購入後に、事前に知らされていなかった瑕疵=欠陥や不具合が見つかった場合、売主が買主に対してその補修費用や損害を保証する」というしくみです。

「瑕疵」とは、「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」(住宅の品質確保の促進等に関する法律<品確法>第2条5項による定義)、つまり、売買契約の際に約束したものとは種類が違う、品質が劣るなどの状態を指します。

たとえば家を買う際に、「何も問題のない新築住宅」だと言われたので購入を決めたのに、実際に住んでみたら水漏れがあった、地盤の一部が少しずつ沈下してきた、などのトラブルが発生したとします。

これが「瑕疵」で、その欠陥を買主が事前に売主から知らされていなかったなら、「瑕疵保証」が適用されます。

つまり、買主は売主に費用を負担してもらい、欠陥部分を修繕できるようになります。

1-2.売主には「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」がある

では、なぜ売主は瑕疵保証をしなければならないのでしょうか?

それは、売主側に「契約不適合責任」があるからです。

「契約不適合責任」とは、売買されたものに対して、契約内容と異なる点があった場合に、売主側が負う責任を指します。

つまり、「この商品は〇〇の機能がついています」と謳って売ったのに、その機能が使えなかったり、「これは中古品なので、△△の部分は壊れていますが、それ以外は不具合なく使えます」と言いながら、実際はそれ以外の部分も壊れていて使用できなかった、といった場合、その責任は売主にあるとされているのです。

契約不適合責任は、売買契約全般において発生しますので、不動産売買でも適用されるというわけです。

1-3.売主には瑕疵を買主に告知する義務もある

さらに売主には、売買するものに瑕疵があることを事前に知っていた場合は、買主に告知する義務もあります。

故障や不具合があるものを売る場合は、「ここが故障しています」「ここに不具合があります」ということを相手に伝えなければいけないのです。

ただし、どんな欠陥でも絶対に保証責任があるわけではありません。

「瑕疵」と認められるには条件がありますし、瑕疵保証が適用される期間にも制限が設けられています。

これらについては、「3.瑕疵保証の適用範囲」「4.瑕疵保証の期間」などでくわしく説明しますので、順番に読み進めていってください。

ちなみにこの「契約不適合責任」は、2020年4月の民法改正で定められたもので、それ以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。

そのためそれ以前に制定された多くの法律の条文では、まだ「瑕疵担保責任」という言葉が使われていますので、この記事中では「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」と表記していきます。

1-4.「瑕疵保証」には期限がある

ただし、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の適用には、以下のような期限があります。

◎買主は、瑕疵があることを知ってから1年以内に売主にそのことを告知しなければならない。

→1年を過ぎると瑕疵保証を受けられなくなる

◎買主は、1年以内に売主に通知した場合でも、その後に瑕疵保証を受けずにいると、

- 瑕疵保証を受けられることを知ってから5年

- 瑕疵保証を受けられるようになってから10年

経てば、瑕疵保証を受ける権利を失う(=消滅時効)

そのため、買主は買った不動産の不具合に気づいたら、なるべく早くに売主に「瑕疵があること」を知らせて瑕疵保証を請求してください。

1-5.「瑕疵保証」と「瑕疵保険」の違い

「瑕疵保証」についてはわかったかと思いますが、それに似たものとして「瑕疵保険」もあります。

このふたつは混同されることも多いのですが、実際には異なるものですので、ここでその違いを明確にしておきましょう。

1-5-1.「瑕疵保証」には条件がある

「瑕疵保証」は、住宅の引き渡し後に「瑕疵=欠陥や不具合」が発覚した場合に、売主がその補修などをする義務を負うことを法的に定めたものです。

ただ、買主が瑕疵保証を受けるには条件も設けられています。

具体的には、「2.瑕疵保証にかかわる法律」以降でくわしく説明しますが、一例をあげると、

- 瑕疵保証には期限があり、住宅引渡しから一定期間を過ぎると保証されない

→新築住宅の場合は10年間、中古住宅の場合は2年(場合によっては2~3か月)

- 新築住宅で10年間瑕疵保証が適用されるのは、住宅の基本構造部分のみ

→それ以外の部分は、引き渡しから2年以内でなければ保証されない

といった制限があります。

そのため、住宅購入後に瑕疵が発覚しても、瑕疵のある箇所が基本構造以外であったり、引き渡しから長期間経過していたりすると瑕疵保証は適用されないのです。

特に中古住宅の場合は、瑕疵保証の期間が短いため、買主側がより大きなリスクを負わなければなりません。

そこを補うのが「瑕疵保険」です。

1-5-2.瑕疵保証を補う「瑕疵保険」

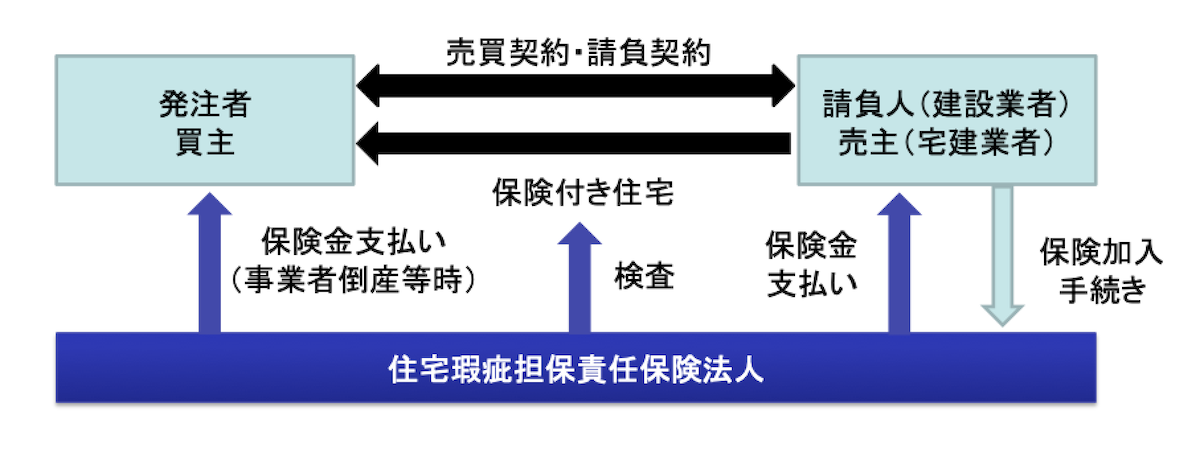

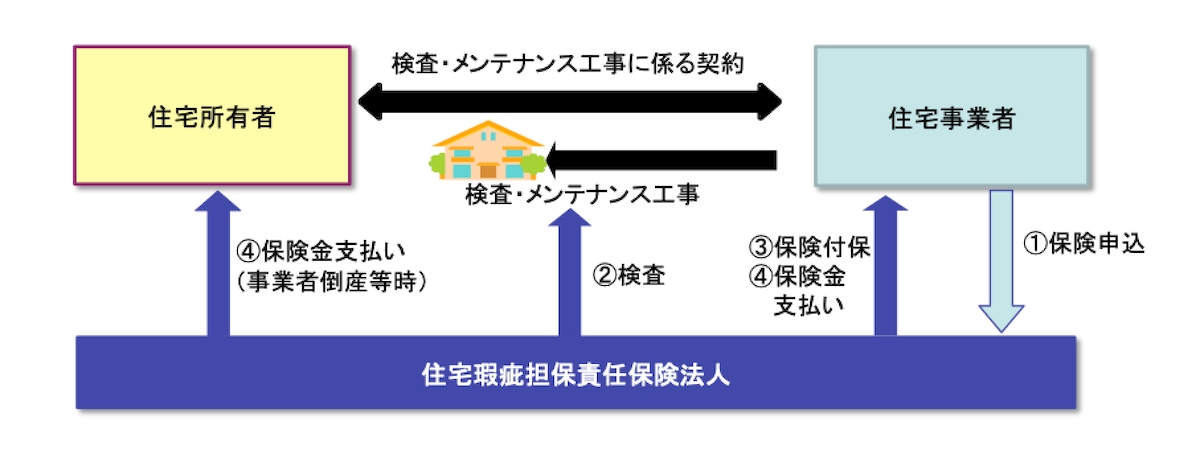

瑕疵保険は、正式には「住宅瑕疵担保責任保険」といい、国土交通大臣の指名を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」が提供する保険商品です。

- 新築住宅

- 中古住宅

- リフォーム

- マンションの大規模修繕

などを広く対象としているので、瑕疵保証ではカバーできない補修や保証も受けられます。

この保険は、買主側を保護するものですが、同時に売主側にとってもメリットとなるものです。

もし実際に瑕疵が見つかって、多額の保証費用が必要になった場合、保険会社がかわりに支払ってくれるからです。

出典:国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト「住宅瑕疵担保責任保険」

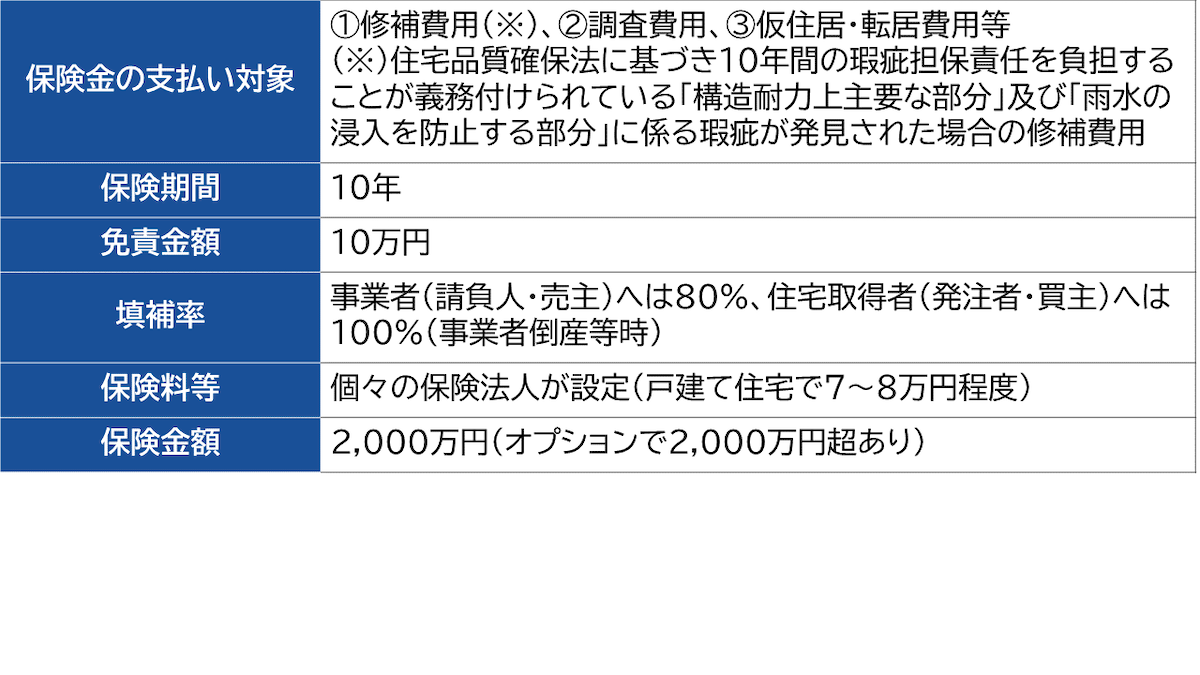

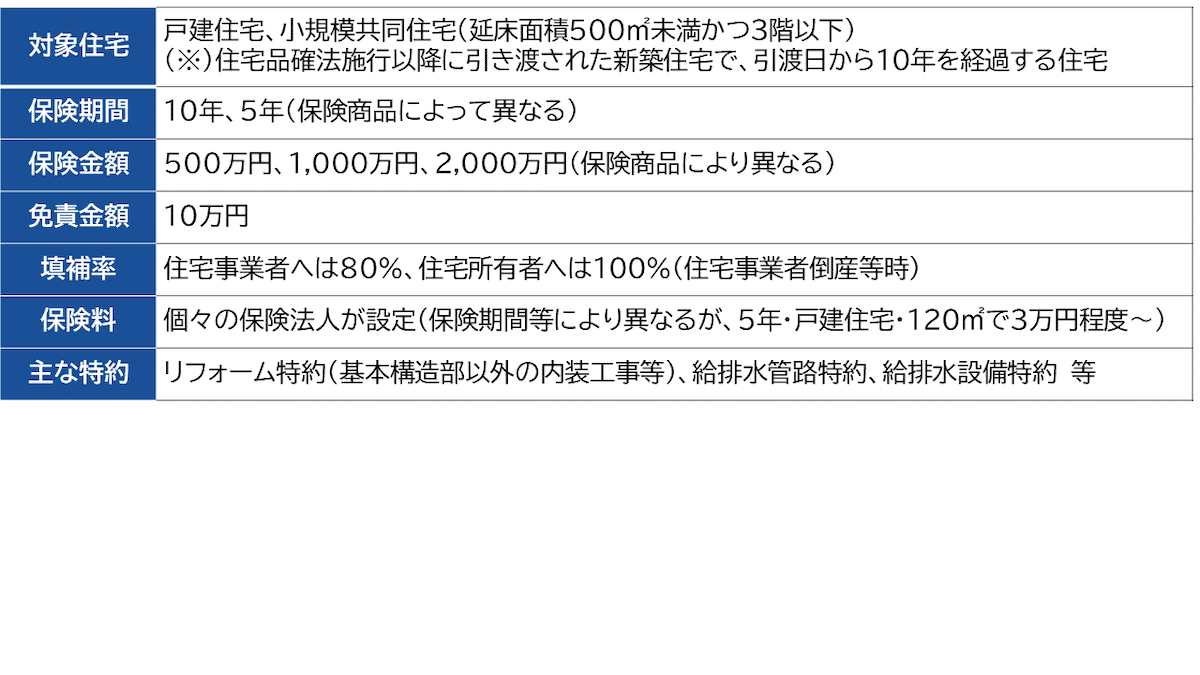

1-5-3.瑕疵保険の概要

住宅瑕疵担保責任保険の概要は以下です。

さらにくわしい保証の内容は、各保険会社によって異なりますので、「住宅瑕疵担保責任保険法人」サイトから確認してください。

国土交通省の指定を受けて瑕疵保険を扱うことができるのは、現在は以下の6社のみです。

【瑕疵保険を扱う住宅瑕疵担保責任保険法人】

〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階

電話番号:03-3562-8120

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル

電話番号:03-6435-8870

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル

電話番号:03-6861-9210

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル8階

電話番号:03-5408-8486

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー18階

電話番号:03-4531-7200

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-67

電話番号:03-6280-7241

瑕疵保険に加入する前には、事前に検査事業者の検査を受け、その検査基準に適合していると認められることが必要です。

もし基準にかなわない物件でも、問題のある箇所を修繕して検査に合格すれば、保険加入できる場合もあります。

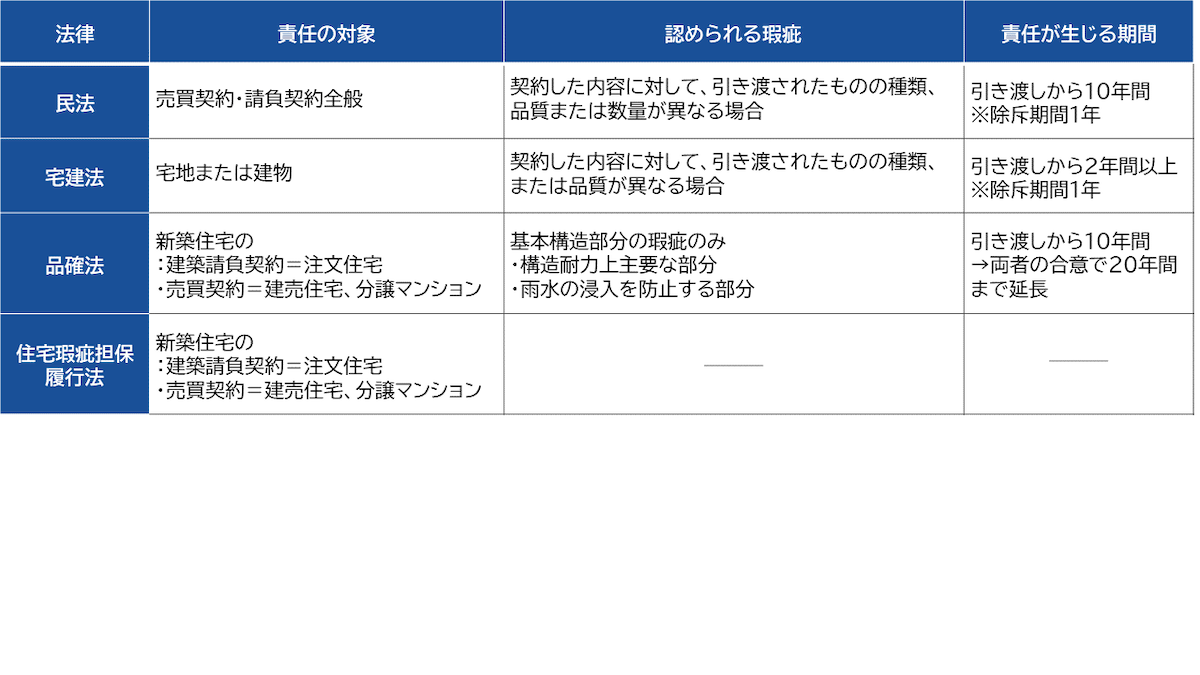

2.瑕疵保証にかかわる法律

1章で説明したように、契約不適合責任(瑕疵担保責任)による瑕疵保証は、法律で定められた売主の義務です。

では、どんな法律にどのような定めがあるのでしょうか?

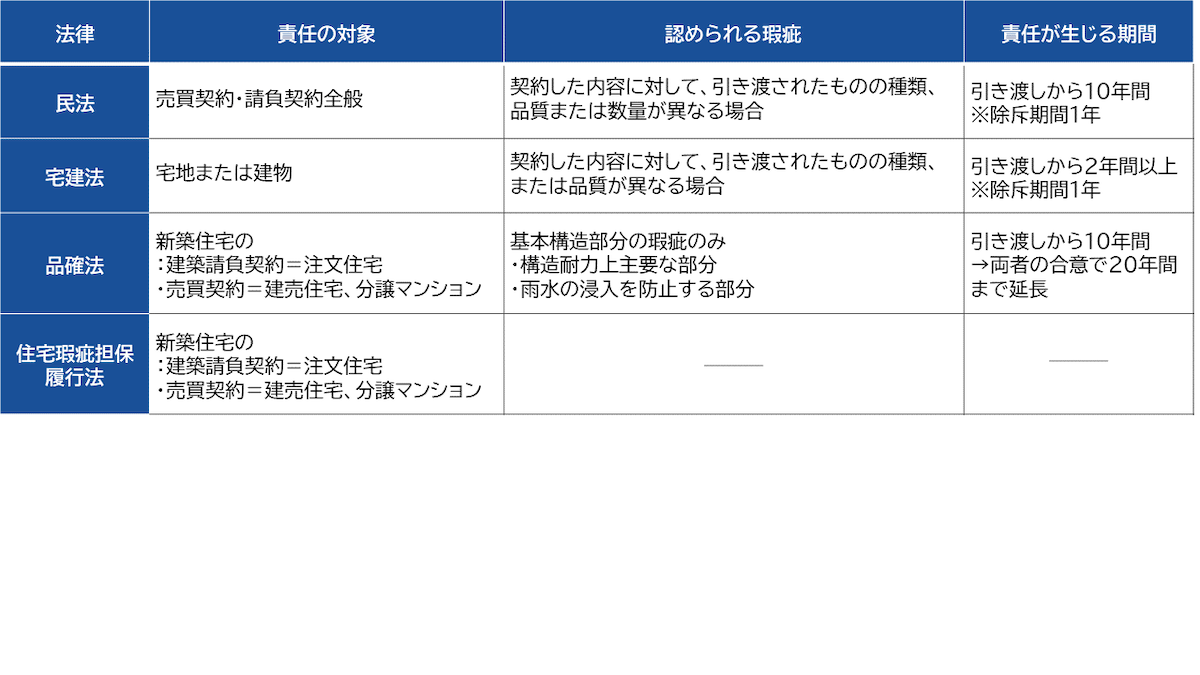

それは主に以下の4つの法律が段階的にかかわっています。

- 民法

- 宅地建物取引業法

- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

それぞれの概要と違いを簡単にまとめたのが、以下の表です。

では、順番に説明していきましょう。

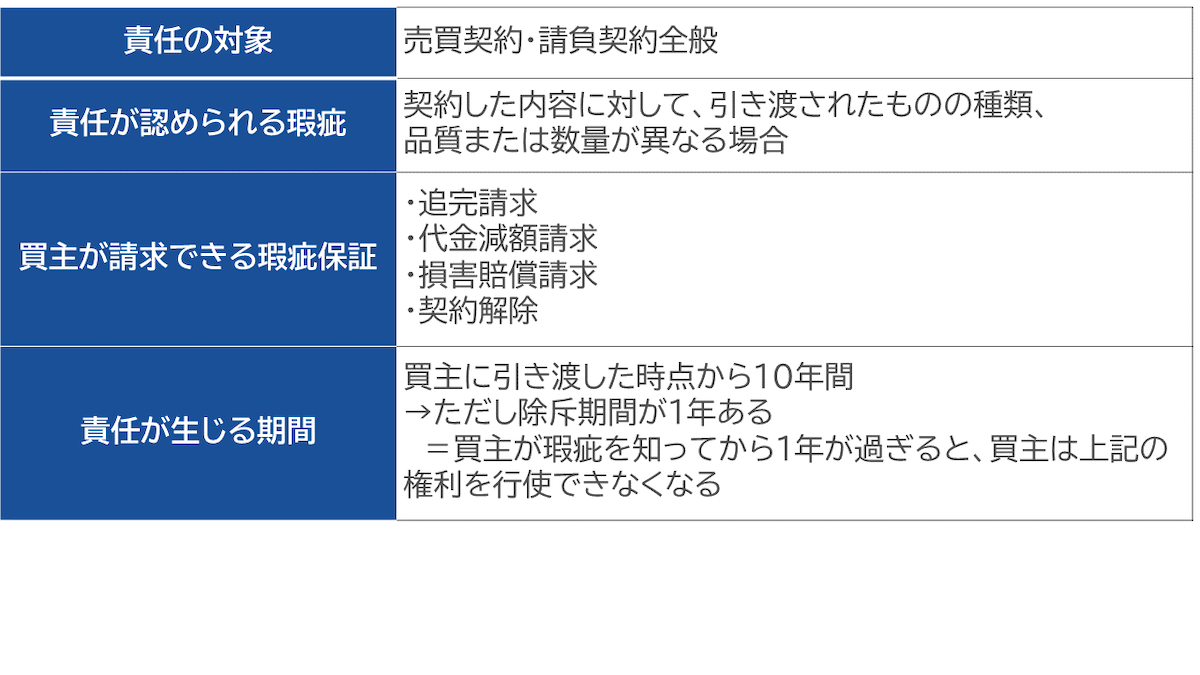

2-1.民法

まず、売買契約と請負契約全般の契約不適合責任(瑕疵担保責任)について、広く定められているのが民法です。

これはもちろん不動産売買や住宅建築の契約にも適用されます。

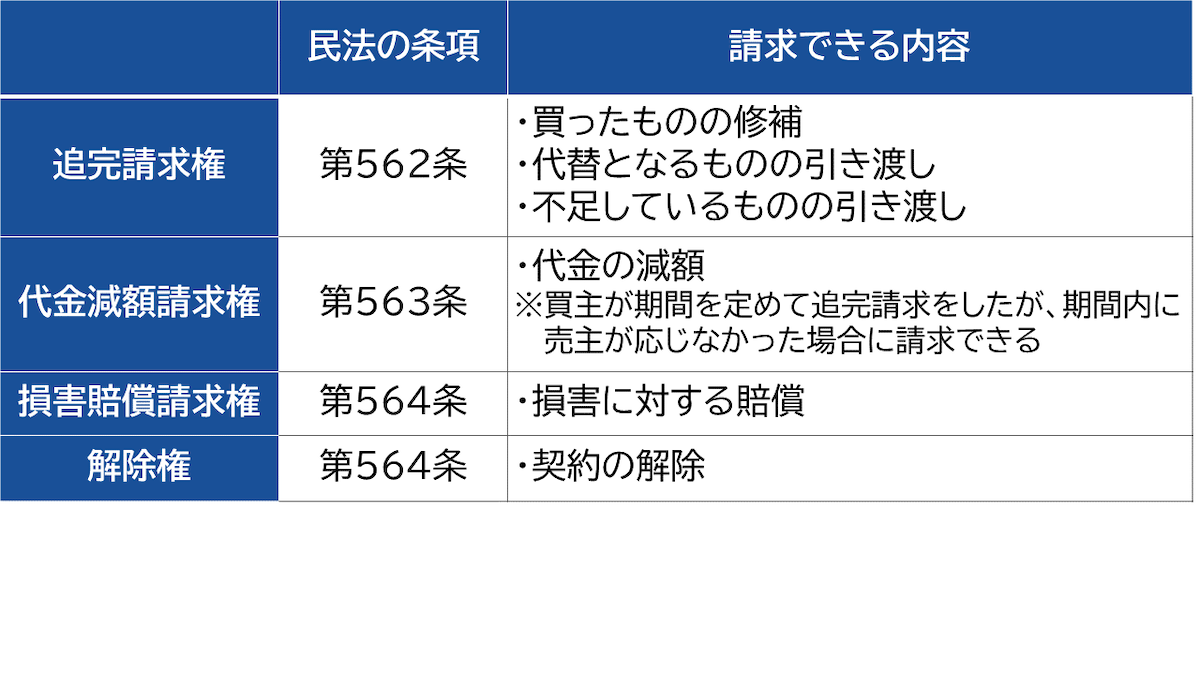

その概要を表にまとめましたので、以下を見てください。

【民法における契約不適合責任(瑕疵担保責任)の概要】

くわしく説明していきましょう。

民法では、売買契約と請負契約の全般に対して契約不適合責任が生じるとされていますので、不動産の場合、土地・建物両方が対象です。

また、住宅の種類では、「新築・中古」、「建売・注文住宅」、「戸建て・マンション」のいずれも含まれます。

後述する他の法律では、中古住宅が契約不適合責任の対象外になるものもありますので、区別が必要です。

また、売主側に契約不適合責任がある場合、買主は以下の4つの瑕疵保証を請求する権利があります。

つまり、住宅の欠陥部分の補修はもちろん、購入代金を安くしてもらったり、その欠陥によって生じた損害を賠償してもらったり、ときには家の購入自体を白紙に戻すことも可能なのです。

ちなみに2020年以前の「瑕疵担保責任」では、買主が売主に求めることができるのは「損害賠償請求」と「契約解除」だけでした。

それが、契約不適合責任に改正されたことで、追完請求と代金減額請求も可能になったという経緯があります。

そしてこの瑕疵保証は、住宅の引き渡し時から10年間有効です。

ただし、買主が瑕疵に気づいてから1年以内に瑕疵保証を要求しないと、上記の請求権がなくなってしまいます。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

◎買主が、住宅引き渡しから10年目に不具合に気づき、売主にすぐ保証を要求した場合:保証を受けられる

◎買主が、住宅引き渡しから1年目に不具合に気づいたが、その1年以上あとに売主に保証を要求した場合:保証を受けられない

ですから、買主は瑕疵に気づいたらなるべく早く、売主側に「契約不適合責任を求める旨」を連絡する必要があるのです。

2-2.宅地建物取引業法(宅建業法)

民法は、すべての売買・請負契約を対象にしていましたが、住宅の売買で売主が宅建業者であり、買主が宅建業者でない場合には、「宅地建物取引業法(宅建業法)」が適用されます。

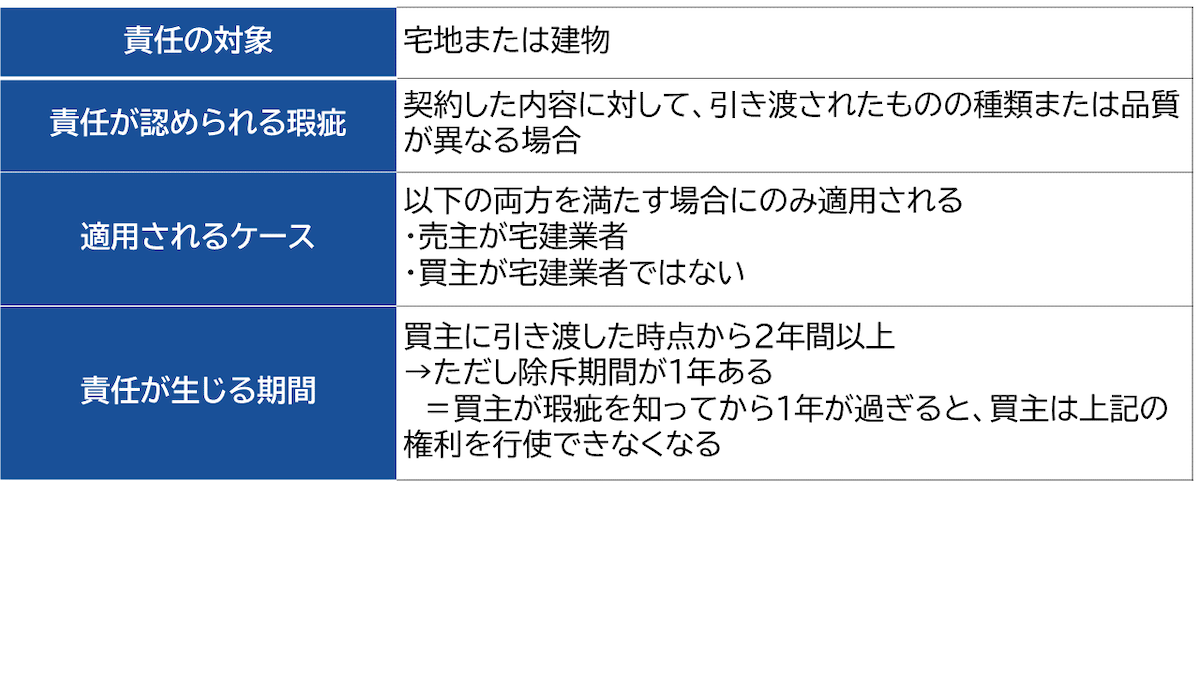

この場合の契約不適合責任(瑕疵担保責任)についても以下にまとめました。

【宅建業法における契約不適合責任(瑕疵担保責任)の概要】

まず、対象となるのは民法同様に土地・建物両方で、住宅の種類では、「新築・中古」、「建売・注文住宅」、「戸建て・マンション」のいずれも含まれます。

が、取引の当事者に制限があり、売主が宅建業者で、買主は業者ではない場合のみに適用されます。

つまり、一般的な不動産業者から個人が家を買う場合は、これに該当するわけです。

宅建業法が適用されると、契約不適合責任が生じる期間=瑕疵保証が有効な期間が「2年以上」と、民法の10年に比べて短くなります。

ただし、もし契約書に、契約不適合責任の期間が「1年間」など、法定の2年より短く記載されていた場合、それは無効となり、民法の10年が適用されます。

また、新築住宅の場合は次項で説明する「品確法」の対象となり、期間が10年(最長20年)となりますので、そちらを参照してください。

2-3.住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

民法と宅建業法では、「土地と住宅」「新築と中古」のいずれもが対象でした。

が、新築住宅に限っては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」というまた別の法律が設けられています。

「品確法」は2000年に制定された法律で、その目的は以下の3点です。

◎住宅性能表示制度の創設

◎住宅に関する紛争処理体制の整備

◎瑕疵担保責任(10年間)義務化

住宅の契約不適合責任(瑕疵担保責任)については、品確法第7章で以下のように規定されています。

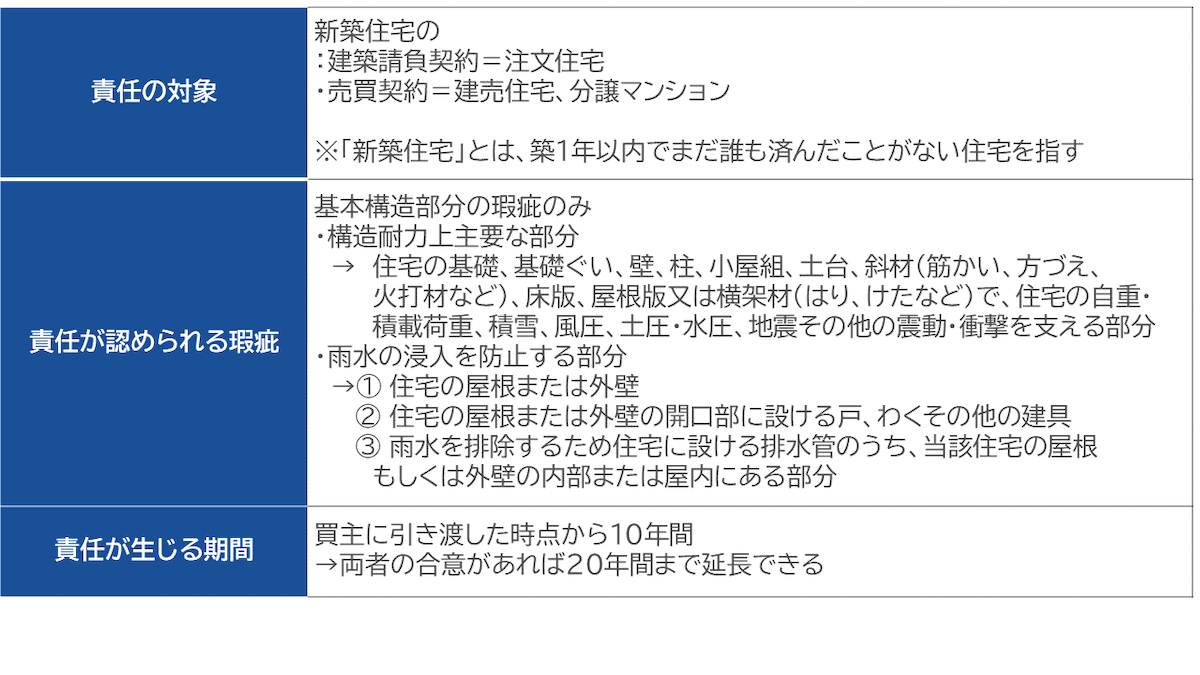

【品確法における契約不適合責任(瑕疵担保責任)の概要】

つまり、新築住宅の基本構造に、引き渡しから10年以内に何か不具合が生じた場合は、売主にはそれを補修したりかわりのものを用意したり、ときには損害賠償したりする責任があるということなのです。

この責任は、「売主自身もその瑕疵を知らなかった、気づかなかった」場合や、「売主には何の過失もないのにその瑕疵が生じた」という場合でも生じますので注意が必要です。

ただし、基本構造以外に瑕疵があった場合は、新築住宅であっても品確法の対象外です。

売主は、民法か宅建業法にのっとって契約不適合責任が求められることになるでしょう。

2-4.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

新築住宅の瑕疵担保責任は、品確法によって買主に有利に改正されました。

が、まだ問題は残っていました。

それは、「買ってから10年以内に瑕疵に気づいても、売主側に資金がなくて補修や賠償をしてもらえなかったり、売主が倒産してしまった場合は保証が受けられない」という点です。

2-4-1.住宅瑕疵担保履行法ができた経緯

2005年に起きた「構造計算書偽造問題」を覚えているでしょうか?

ある一級建築士が、設計した複数のマンションやホテルの構造計算を偽造し、耐震基準に満たない建物をあたかも「耐震基準を満たしている」かのように偽装して建築した事件です。

この事件では、物件引き渡し後に「耐震基準を満たしていない」という重大な瑕疵が発覚したため、品確法によって売主側に全棟の耐震補強工事や建て替えをする義務が生じました。

が、その費用が莫大であったため、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負う売主(ディベロッパー)には支払い能力がなく、倒産してしまったのです。

そのため、マンションを分譲で購入した人をはじめ多くの買主が保証を受けられず、多額の損害を被ることになりました。

このことをきっかけにして、売主に瑕疵担保責任をより確実に履行させ、買主を保護することを目的として、2007年に制定・2008年に施行されたのが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」です。

2-4-2.住宅瑕疵担保履行法の概要

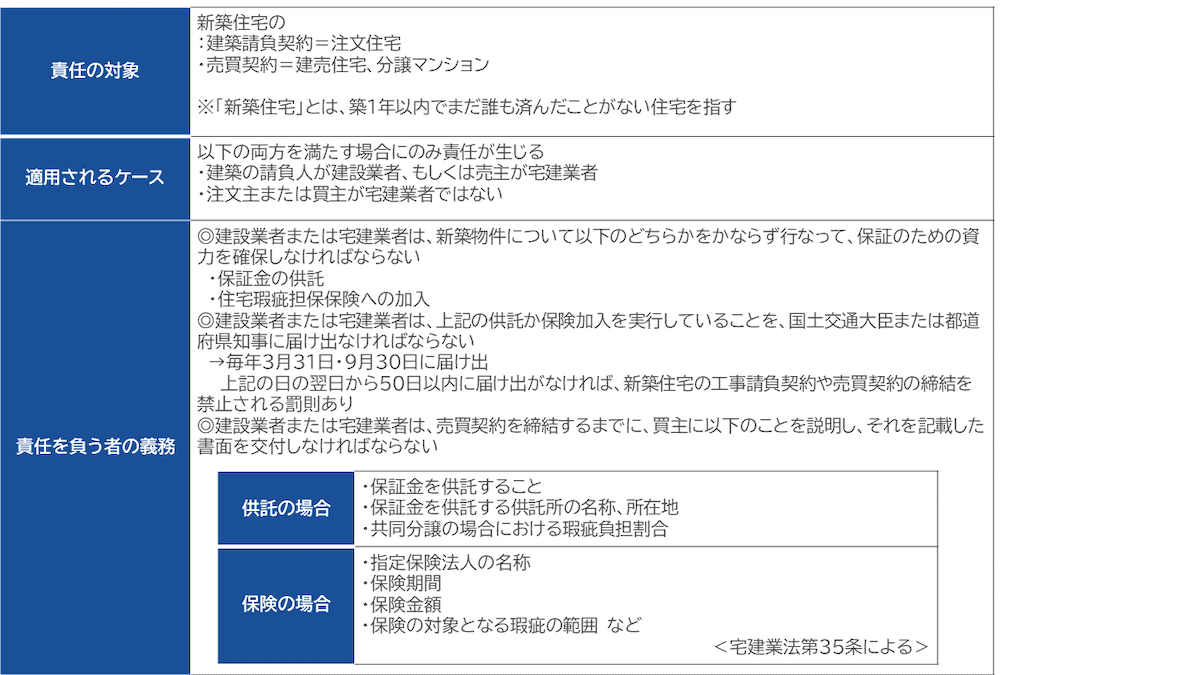

この法律では、売主が新築住宅を売る際に、以下のどちらかを行うよう義務付けました。

◎保証金の供託

◎住宅瑕疵担保保険への加入

これにより、もし売主に瑕疵保証をするだけの資金がなかったり倒産した場合には、かわりに供託金から保証をする、あるいは保険会社が保証することが可能になります。

買主が自分で損害を被るリスクがなくなるわけです。

この法律の概要についても、表にまとめましたので以下を見てください。

【住宅瑕疵担保履行法における契約不適合責任(瑕疵担保責任)の概要】

つまり、売主側は新築住宅を販売する際には、買主にかならず「供託、保険加入のどちらを行なっているか」「その内容、瑕疵として認められる範囲」などをくわしく説明する義務があり、もし10年以内に瑕疵が生じた際には、それに従って保証をしなければならないというわけです。

このように、契約不適合責任(瑕疵担保責任)と瑕疵保証に関しては、複数の法律が絡み合っています。

そこで次章からは、瑕疵保証にかかわる要点別に、保証内容を整理してみましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.瑕疵保証の適用範囲

第一に重要なのは、「瑕疵保証はどこまで適用されるのか」という範囲です。

品確法では「基本構造部分の瑕疵のみ」とされていますが、それ以外の部分についても民法や宅建業法で保証される可能性があります。

そこで、瑕疵保証の適用範囲について、くわしく見ていきましょう。

3-1.瑕疵の種類は4つ

まず、瑕疵保証で「瑕疵」と認められるものについて、もっと具体的に理解しておきたいところです。

一般的に、瑕疵は以下の4種類に分類されています。

- 物理的瑕疵

- 心理的瑕疵

- 環境的瑕疵

- 法的瑕疵

それぞれどんな瑕疵でしょうか?

次項から説明します。

3-2.物理的瑕疵

建物や土地そのものに、目に見える形で生じた欠陥、不具合を「物理的瑕疵」と言います。

4種の瑕疵の中でも特に具体的でわかりやすいものなので、瑕疵保証についても法律や業界団体の基準が明確に定められているのが特長です。

ただ、物理的瑕疵として認められる範囲は、新築住宅と中古住宅で異なりますので、それぞれにわけて説明します。

3-2-1.新築住宅の物理的瑕疵

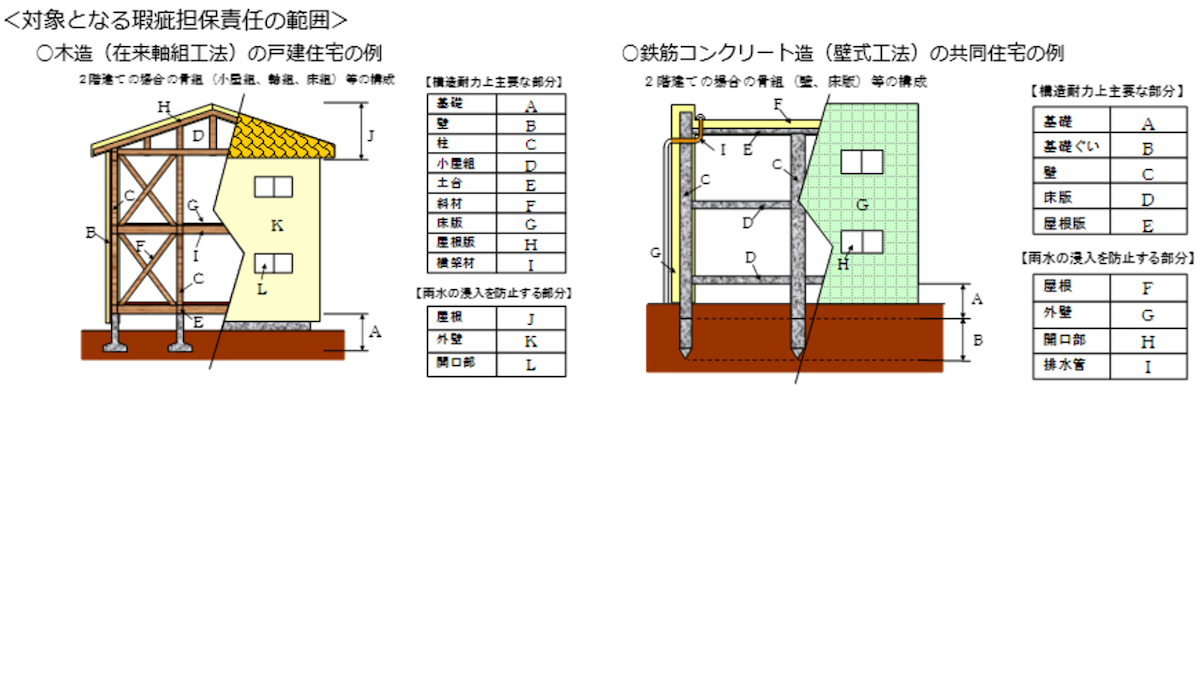

新築住宅の場合、物理的瑕疵として認められるのは、「2-3.住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で説明したように以下の「基本構造部分の瑕疵のみ」です。

【新築住宅で瑕疵保証される物理的瑕疵】

◎基本構造部分の瑕疵のみ

- 構造耐力上主要な部分

→ 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、

屋根版又は横架材(はり、けたなど)で、住宅の自重・積載荷重、積雪、風圧、土圧・水圧、

地震その他の震動・衝撃を支える部分

- 雨水の浸入を防止する部分

→① 住宅の屋根または外壁

② 住宅の屋根または外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具

③ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根

もしくは外壁の内部または屋内にある部分

出典:国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト「住宅瑕疵担保履行法について」Q&A

品確法の定めにより、上記の物理的瑕疵が住宅引渡しから10年以内に発覚した場合は、買主は売主に対して瑕疵保証を求めることができます。

3-2-2.中古住宅の物理的瑕疵

中古住宅の場合、一般的には、一般社団法人 不動産流通経営協会(FRK)が推奨する「FRK不動産売買契約書」のルールに沿って、以下の「隠れた瑕疵(=住宅引渡し後に発覚した瑕疵)」についてのみ瑕疵保証の責任があると考えられています。

【中古住宅で瑕疵保証される物理的瑕疵】

◎建物の場合:①雨漏り

②シロアリ被害

③建物構造上主要な部位の木部の腐食

④給排水管の故障

◎土地の場合:①軟弱地盤

②不同沈下(建物が不揃いに沈下する=傾いてしまう)

③土壌汚染

④地中埋没物 など

→住宅引き渡し日から3カ月以内に買主が瑕疵保証を請求したものに限り売主が責任を負う

ただし、売主が不動産会社であれば、宅建業法の規定によって、売主が契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う期間は「引き渡し日から2年間」になります。

反対に、築年数が古く経年劣化が激しい住宅の場合は、売買契約書に「経年劣化部分に対しては、売主は契約不適合責任を負わない」という「免責条項」を付け加えるケースもあります。

が、実際に瑕疵が見つかった際にそれが認められるかどうかは、瑕疵の部位や状態などから総合的に判断されることになります。

3-3.心理的瑕疵

「心理的瑕疵」とは、住宅の買主や住む人に心理的なストレス、嫌悪感などを抱かせるような瑕疵です。

3-3-1.心理的瑕疵とは

心理的瑕疵にはどんなケースがあるでしょうか?

たとえばその物件で、過去に以下のような事故、事件などがあったケースが考えられます。

- 住宅の中や敷地内で自殺した人がいた

- 老人が孤独死して、遺体が腐乱状態で発見された

- 殺人事件があった

- 火災で全焼した

- 周辺で凶悪犯罪があった など

いわゆる「事故物件」と言われるものです。

ただ、心理的瑕疵の場合は、物理的瑕疵に比べて基準があいまいです。

自殺や殺人があった物件でも、事件が最近起きたものか、数十年前のことかによって、買主の心象も変わるでしょうし、孤独死などは「自然死なので気にしない」という人もいれば、「遺体の状態がひどかったのであれば気になる」という人もいるでしょう。

そのため、心理的瑕疵に対して瑕疵保証が適用されるかは、そのケースごとに判断されます。

3-3-2.心理的瑕疵にあてはまる要件

判断材料になるのは、主に以下の事情です。

◎事柄の性質:どのような事件・事故だったのか

◎経過した年月:最近の出来事か、長い年月が経っているか

◎地域性:住民の入れ替わりが激しい都市部か、住民が定着している山間部・農村部か

→その事件・事故について知っている人が多いので、心理的瑕疵が認められたケースあり

◎事柄の知名度:多くの人に広く知れ渡っているかどうか

◎発生場所:住宅の内部か外部か、現在の建物で発生したのか、あるいは建て替えや改装がされたか

◎利用目的:常時居住するのか、昼間だけ事業目的で利用するのかなど

このように、不動産の買主が、住宅引渡し後にその家で過去に事件や事故があったことを知った場合は、瑕疵保証の判断は非常に複雑で難しいものになります。

それを避けるには、売主は事前にかならず買主へ心理的瑕疵の説明をすべきです。

また買主のほうも、売主によく確認し、できれば契約前に現地で下見調査するなどの対策も必要になるでしょう。

3-4.環境的瑕疵

次に「環境的瑕疵」ですが、これは購入した不動産の周辺環境による瑕疵を指します。

近くに「嫌悪施設」があったり、工場や道路などの騒音・振動・異臭がひどかったり、日当たりや眺望が阻害されているケースです。

3-4-1.嫌悪施設とは

「嫌悪施設」とは、明確な規定はありませんが、たとえば以下のようなものです。

【環境的瑕疵になり得る嫌悪施設の例】

- 墓地

- 葬儀場

- 火葬場

- 遊戯施設

- 刑務所

- 暴力団事務所

- 風俗店

- カルト宗教施設

- 工場

- ごみ焼却場

- 廃棄物処理場

- 下水処理場

- ガスタンク

- 原子力関連施設

- 軍事基地

- 火薬類貯蔵施設 など

3-4-2.その他の環境的瑕疵とは

また、それ以外にも以下のようなものが環境的瑕疵とされます。

【嫌悪施設以外の環境的瑕疵の例】

- 高速道路が近く、夜中でもトラックの音や振動に悩まされる

- 近くの工場から異臭がする

- 繁華街が近く、一晩中うるさい

- 近所にゴミ屋敷がある など

ただ、環境的瑕疵も心理的瑕疵同様に、基準があいまいです。

そのため、瑕疵保証が認められるかどうかも、ケースバイケースで判断されます。

また、嫌悪施設などは、不動産購入前に調べれば、買主でもその存在を知ることができるものも多いでしょう。

その場合は、瑕疵保証の要件である「買主が事前に知らされていなかったが、引き渡し後に発覚した瑕疵」に該当しない可能性もあります。

3-5.法的瑕疵

最後に「法的瑕疵」です。

これはその不動産に、何らかの法律に違反する点があるということを意味します。

不動産の法的瑕疵にかかわる法律は、主に「建築基準法」「都市計画法」「消防法」の3つです。

これらに違反した例としては、以下のようなものがあります。

【法的瑕疵の例】

- 「接道義務」(道路に規定の幅の土地が接していなければならない)を満たしていない

- 安全基準を満たしていない

- 規定の建蔽率に違反している

- 規定の容積率に違反している など

法的瑕疵があると、土地や建物の利用に制限が加わってしまいます。

となると、買主にとっては、瑕疵保証が認められるか否かとはまた別の問題も発生することになるでしょう。

売主も買主も、くれぐれも契約前に、上記3つの法律に準じた物件かどうかを確認してください。

4.瑕疵保証の期間

さて、瑕疵保証には期限があることは前述しました。

が、この保証期間は、住宅が新築か中古か、どの法律が適用されるかなどによって異なりますので、もう一度整理しておきましょう。

以下の表を見てください。

では、それぞれ説明していきましょう。

4-1.新築住宅の場合

新築住宅の瑕疵保証期間は、瑕疵が生じた箇所によって、以下の二段構えになっています。

◎住宅の基本構造部分の瑕疵:品確法により、引き渡しから10年間保証

◎上記以外の部分の瑕疵:宅建業法により、引き渡しから2年間保証

4-2.中古住宅の場合

一方、中古住宅の瑕疵保証期間は、経年劣化を考慮して新築住宅よりも短く設定されています。

また、「売主が不動産業者か個人か」によって、以下のように期間が異なるため注意してください。

◎売主が不動産業者:宅建業法により、引き渡しから2年間以上

◎売主が個人:民法により、引き渡しから10年間/買主が瑕疵を発見した日から1年以内

→ただし、売主と買主の合意で変更できるため、「3カ月」とされるケースが多い

また、新築・中古ともに売主が不動産業者で、保険会社の「瑕疵保険」に加入している場合は、その保険が定める保証期間が適用されます。

くわしい期間は、各保険会社のホームページで確認してください。

5.戸建てとマンションでの瑕疵保証の違い

ここまで、住宅を「新築・中古」にわけて、それぞれの瑕疵保証について解説してきました。

が、実は戸建てとマンションでも、次の点で保証制度は異なります。

- 保証が適用される範囲

- 保証を請求する者

- 保証期間

それぞれについて説明しましょう。

5-1.保証が適用される範囲

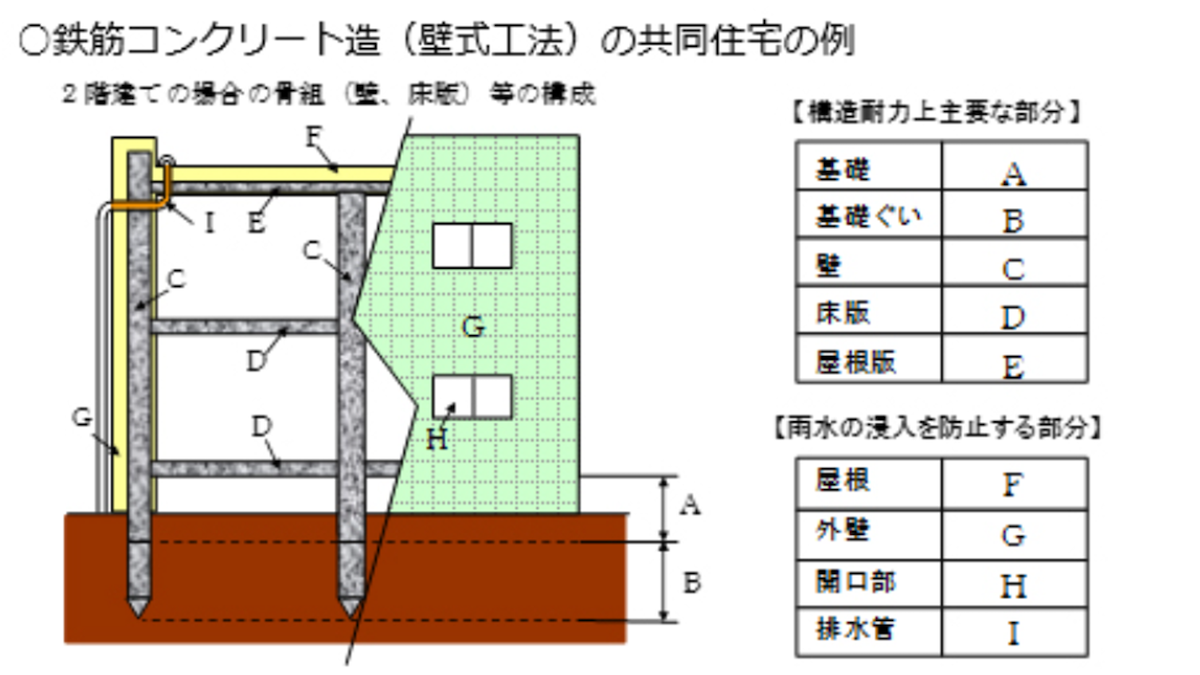

まず、保証範囲ですが、新築マンションの場合、新築戸建てと同様に品確法が適用されます。

ただ、マンションは、建物が「専有部分」と「共用部分」にわかれています。

品確法で瑕疵保証の対象となるのは、「基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分)」のみで、これはほとんどが「共用部分」に該当します。

つまり、居室にあたる「専有部分」には、品確法による瑕疵保証が適用される箇所が少ないのです。

出典:国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト「住宅瑕疵担保履行法について」Q&A

そのため、基本構造以外の専有部分=居室に関して瑕疵が発覚した場合は、売主が不動産業者の場合は宅建業法、それ以外の場合は民法によって瑕疵保証が適用されることになるでしょう。

5-2.保証を請求する者

瑕疵が見つかった際に、戸建て住宅であれば買主自身が売主側に保証を求めることになります。

が、マンションの場合は、瑕疵の箇所によって保証を請求する者が異なります。

◎専有部分の瑕疵:その住戸の買主が請求する

◎共有部分の瑕疵:マンション管理組合が請求する

5-3.保証期間

マンションの瑕疵保証期間は、基本的には戸建てと同様で、新築であれば引き渡しから10年間です。

ただ、集合住宅という性質上、各戸ごとに引き渡し日が異なります。

そのため、たとえば101号室はまだ保証期間内であっても、それより引き渡しが早かった102号室はすでに保証期間を過ぎている、というケースも生じるわけです。

1棟すべてが同じ保証期限ではないので、要注意です。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.瑕疵保証の更新

さて、ここまで何度も説明したように、瑕疵保証には期限があります。

法的に定められた保証期間は、新築の場合10年です。

では、この期間を過ぎてしまうと、もし瑕疵が発覚しても、売主には契約不適合責任はなく、買主には何の保証もないのでしょうか?

実は、新築住宅に関して瑕疵保証の期限が切れた後は、保険会社で「延長保険」というものがあり、保証を延長・更新することができるのです。

6-1.延長保険とは

新築住宅の「延長保険」とは、引き渡しから10年が経過して、売主の契約不適合責任がなくなったあとに、さらに一定期間保証を受けられる保険です。

瑕疵保証期間中の瑕疵保険は、売主側が加入するものでしたが、延長保険は買主側が任意で加入します。

保険料の支払いも、前者は売主側ですが、延長保険は買主負担です。

延長を希望する際には、まず住宅の検査を受け、必要な箇所は保証した上で延長保険に加入することができます。

出典:国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト「延長保証保険」

6-2.延長保険の概要

延長保険の概要は以下の通りです。

延長保険を扱っているのは以下の2社のみですので、くわしくはこちらのホームページを参照してください。

【延長保険を扱う住宅瑕疵担保責任保険法人】

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル

電話番号:03-6435-8870

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル

電話番号:03-6861-9210

6-3.延長は必要か不要か?

新築住宅の購入から10年が経つと、多くの不動産業者は買主に延長保険への加入を勧めます。

そうなると買主は、「保証がなくなると不安だから、加入しようか…」「でも、あるかわからない欠陥のために、保険料を払うのはもったいないかも…」と迷うでしょう。

瑕疵保証の延長には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

これを踏まえて、買主側はどちらにするか選ぶ必要があるのです。

【延長保険のメリット】

- 瑕疵保証期間10年が過ぎた後に何らかの瑕疵が見つかった場合でも、保証のための保険金が得られる

- 10年ごと、5年ごとに繰り返し延長することもできる

【延長保険のデメリット】

- 保険料を買主が支払わなければならない

- 加入前には検査と補修が必要で、その費用がかかる

→再延長、再々延長する場合、そのたびに検査と補修の費用が発生する

7.まとめ

いかがでしたか?

瑕疵保証について、知りたかったことがわかったかと思います。

では最後にもう一度、記事の要点をまとめてみましょう。

◎不動産の「瑕疵保証」とは「住宅や土地を購入後に、事前に知らされていなかった瑕疵=欠陥や不具合が見つかった場合、売主が買主に対してその補修費用や損害を保証する」しくみ

◎売主には「契約不適合責任」=「売買されたものに対して、契約内容と異なる点があった場合に、売主側が負う責任」がある

◎瑕疵保証には以下の4つの法律がかかわる

- 民法

- 宅地建物取引業法

- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

◎瑕疵保証が適用される瑕疵は以下の4種

- 物理的瑕疵

- 心理的瑕疵

- 環境的瑕疵

- 法的瑕疵

以上を踏まえて、あなたが不動産売買を円滑に進められるよう願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。