マンションを売却するときには、仲介手数料や印紙税といった聞きなれない費用を支払うことが多いですよね。

なかでも「登記費用」については、「登記費用ってなに?」「一体どれくらいかかるの?」

と疑問に思われているのではないでしょうか。

マンション売却時の「登記費用」とは、マンション売却において必要になる登記手続きにかかる費用のことです。売主が負担する登記費用の相場は約2万円です。実際の金額は不動産の個数や立地によって数千円ほど前後します。

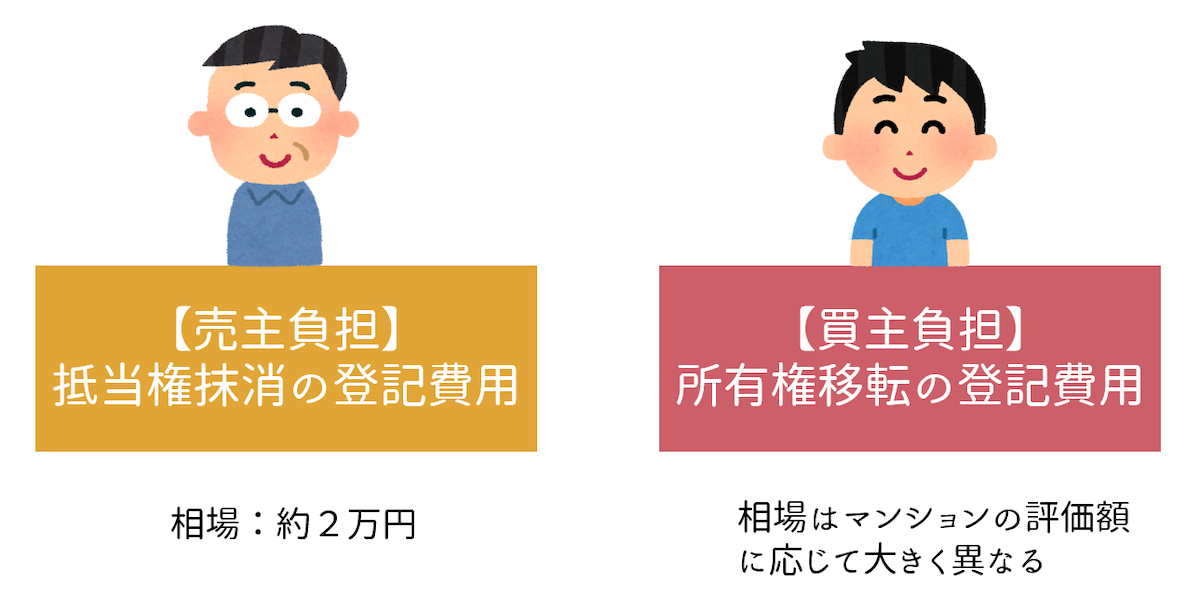

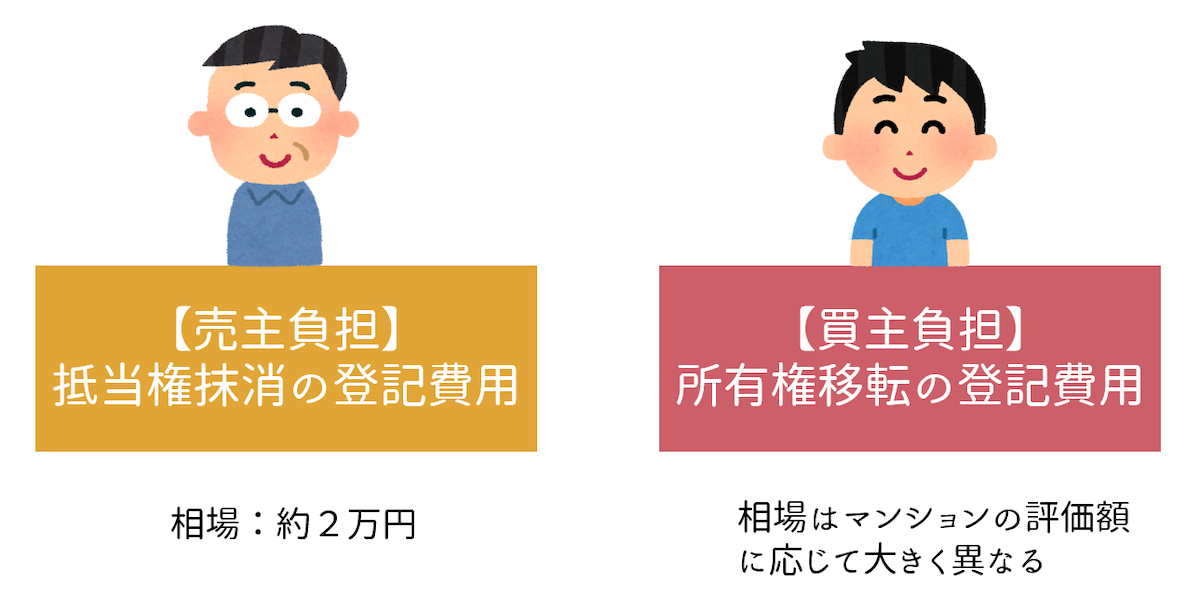

そもそもマンション売却における登記費用には2種類あります。抵当権抹消のための登記費用と所有権移転のための登記費用です。負担者と相場は次のようになっています。

実際の金額については、不動産の件数や立地、マンションの評価額によって変わるため、ご自身の状況に応じて見積もる必要があります。

また、登記費用の支払いをスムーズかつお得に行うためには、支払いのタイミングや手続きに必要な書類、安く抑える方法などを知っておくといいでしょう。

▼この記事で分かること

- マンション売却時に必要な登記費用とは

- マンション売却における登記費用の負担者

- マンション売却時における登記費用の支払先

- マンション売却時における登記費用の相場

- マンション売却における登記費用の支払いのタイミング

- マンション売却における登記手続きに必要な書類

- マンションの登記費用を安く抑えるポイント

- 確定申告におけるマンション登記費用の扱い方

マンション売却時の登記費用について、どのようなものか、誰が負担するのか、費用相場、状況に応じた費用の計算方法、手続きに至るまで、網羅的にわかる内容になっています。

マンション売却時の登記手続きを段取りよく進めるためにも、ぜひ最後まで目を通してみてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.マンション売却時に必要な登記費用は2種類ある

冒頭でも触れましたが、マンション売却において必要な登記費用には、次の2種類があります。それぞれの負担者は以下のようになっています。

マンション売却において登記費用をいくら支払うのかを理解する上で重要な基礎知識になりますのでじっくり読んでみてください。

以下でそれぞれ詳しく解説します。

1-1.売主が負担する「抵当権抹消の登記費用」とは

抵当権抹消の登記費用とは、マンションの登記簿に記載された抵当権を抹消する手続きにかかる費用のことです。

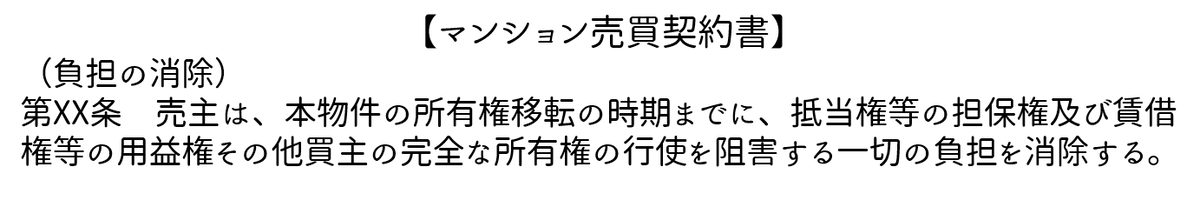

通常、マンションの売買契約書には、下記のような定めがあり、売主は抵当権の抹消を行うことが義務付けられています。

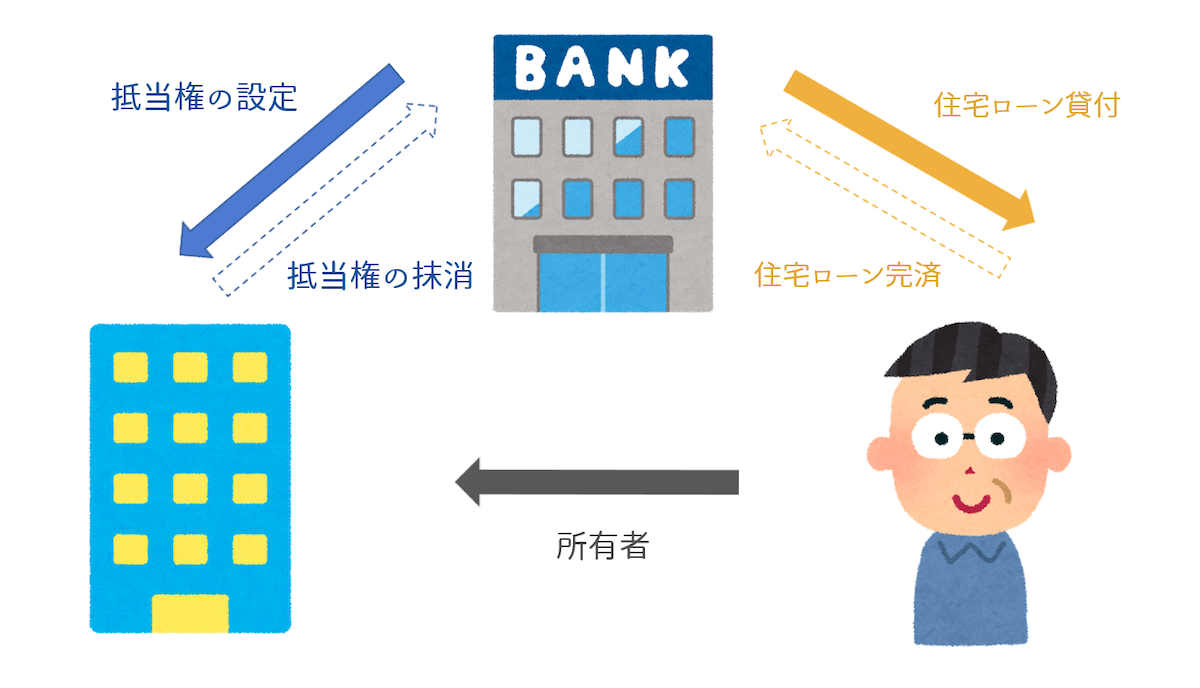

そもそも抵当権とは、マンションの所有者が銀行などから住宅ローンを借りる際、銀行がマンションなどの不動産を貸付の担保として(登記簿に)設定する権利のことです。

銀行はマンションを抵当権に設定することで、万が一マンションの所有者がローンを返済できなくなった場合に、マンションを競売にかけローンの残りを回収することができます。

借主がローンを完済すると抵当権は必要なくなりますが、通常、借主がローンを完済しても、金融機関が自主的に抵当権を外す手続きを行うことはありません。何も手続きをしないと、ローン完済後もマンションには金融機関の抵当権が設定されたままになります。

したがってマンション売却時にマンションの持ち主自ら、登記簿に記録された抵当権を抹消しなければなりません。この手続きにかかる費用が「抵当権抹消の登記費用」というわけです。

1-2.買主が負担する「所有権移転の登記費用」とは

所有権移転登記費用とは、マンションの登記簿における所有者を変更するための手続きにかかる費用のことです。

マンション売買においては、マンションの所有者が売主から買主に代わります。このためマンションの登記簿上の所有者の情報について変更しなければなりません。

所有権移転の登記手続きは、法律上義務付けられたことではありませんが、マンションの所有権を主張する根拠となるため、通常は所有者によって行われます。マンション売却ではほとんどの場合、買主側が行います。

マンション売却時にはこの所有権移転手続きにおける費用が発生します。

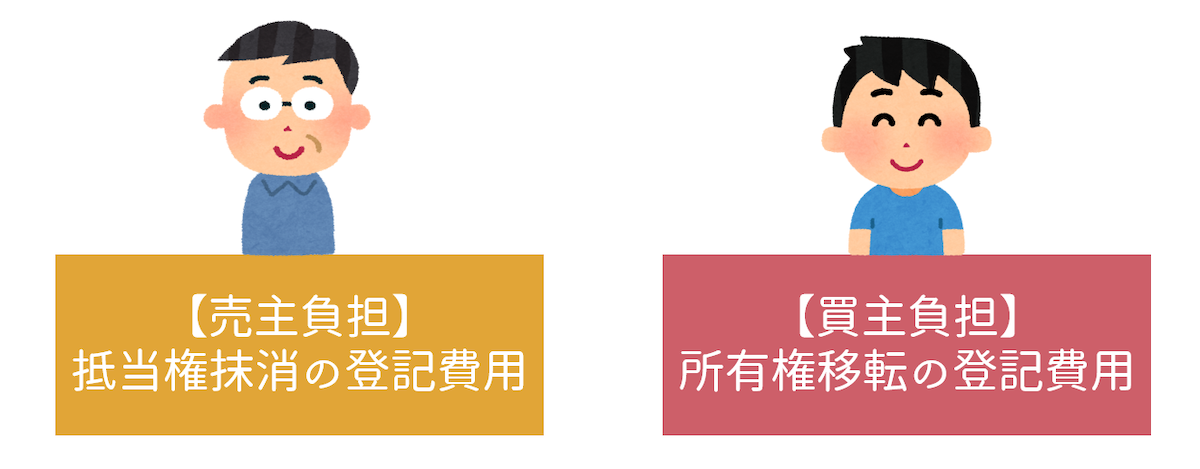

1-3.抵当権抹消登記費用は売主、所有権移転登記費用は買主が負担する

抵当権抹消登記と所有権移転登記の費用負担者は、一般的には下記の通りとなります。

抵当権の抹消については、「1-1. 売主が負担する「抵当権抹消の登記費用」とは」でも述べた通り、マンションの売買契約書で売主の義務とされているため、売主が行い、売主が費用を負担します。一方、所有権移転については、通常は、買主が行い、買主が登記費用を負担することがほとんどです。

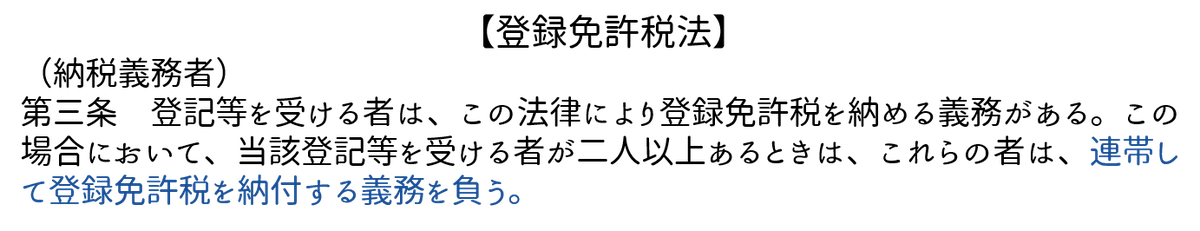

ただし、この売主と買主の負担については、法律上定められたものでなく、不動産売買の慣例上、負担者が決められていることに注意してください。

法律では下記のように、登記手続きにかかる費用(税金)について、売主と買主が連帯して負担することを定めているのみです。

法律上、抵当権抹消や所有権移転の登録費用については、売主と買主のどちらが負担してもよいため、それぞれの費用の負担者は、あくまで売主と買主との間の取り決めとなります。

とはいえ、実際に売主と買主が協議して負担者を決めるケースはほとんどなく、実際には不動産仲介会社の提示する売買契約書にのっとって負担します。不動産仲介会社の契約書でも多くが、抵当権抹消費用は売主負担、所有権移転費用は買主負担と定めています。

登記手続きや費用負担をする際には、念のため、売主と買主の負担範囲について売買契約書を確認するようにしましょう。

2.マンション売却時の登記費用は司法書士に支払う

マンション売却時の登記費用の種類や負担者について理解いただけたことと思います。

ここでは登記費用の支払い方法についてお伝えします。

結論を言うと、マンション売却における登記費用は、売主と買主がそれぞれで司法書士に支払います。

なぜなら、抵当権抹消の登記手続きも、所有権移転の登記手続きも、実際には司法書士が代行して行うケースがほとんどだからです。

司法書士に手続きを依頼する理由としては、住宅ローンを貸し付ける金融機関が、手続きを司法書士に依頼するよう要求するケースが多いためです。

金融機関は、自社の抵当権の設定を正確に行うため、登記の専門家でない売主や買主が自分で抵当権抹消の手続きや所有権移転の手続きを行うことを嫌がる傾向があります。

中には、司法書士が手続きをしないと、ローンを貸さないという銀行もあるほどです。

このため、手続きは司法書士に依頼することが多く、費用は司法書士に支払うことになります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.マンション売却における登記費用の相場

マンションの売却における登記費用の負担者や支払い方法について理解できたことと思います。

それでは実際にいくらかかるのか気になりますよね。

ここでは下記内容についてご紹介します。

- 登記費用に含まれる3つの項目

- 売り主の費用相場(抵当権抹消登記費用)

- 買い主の費用相場(所有権移転登記費用)

どのような支払い項目があるのかしっかり把握した上で、実際に自分の立場ではいくらかかるのかを確認していきましょう。

3-1.登記費用に含まれる3つの項目

マンション売却における登記費用については、次の3つの費用が含まれます。

- 登録免許税

- 司法書士への手数料

- 登記手続きにかかる実費

それぞれについて以下で解説します。

3-1-1.登録免許税

まず支払わなければならないのが登録免許税です。

登録免許税とは、登記の内容を変更する際に納めなければならない税金のことです。通称で「登記料」と呼ばれることもあります。

登録免許税は、登記変更の申請をする時に支払います。マンション売却においては司法書士が納付作業も代行してくれますが、実際の納付方法としては、国税の収納機関である銀行や郵便局などで税額を支払い、その領収証書を登記申請書に貼り付けて、法務局に提出します。

支払う金額は手続き内容ごとに異なります。

抵当権抹消の登記手続きの登録免許税の金額は、「3-2-2. 登録免許税の計算方法」で、所有権移転の登記手続きの登録免許税の金額は、「3-3-2. 登録免許税の計算方法」で解説します。

3-1-2.司法書士への手数料

司法書士への手数料も必要になります。

司法書士の手数料とは、司法書士の登記手続き代行作業に対する報酬です。登記手続きを司法書士に依頼する際には、司法書士への手数料が発生します。

3-1-3.登記手続きにかかる実費

登記手続きにかかる実費も必要となります。

実費とは、通信費や交通費、書類発行費などのことです。具体的には下記のような費用があります。

- 書類を取り寄せる際の郵送料

- 法務局に手続きに出向く際の交通費

- 役所での書類発行に必要な手数料

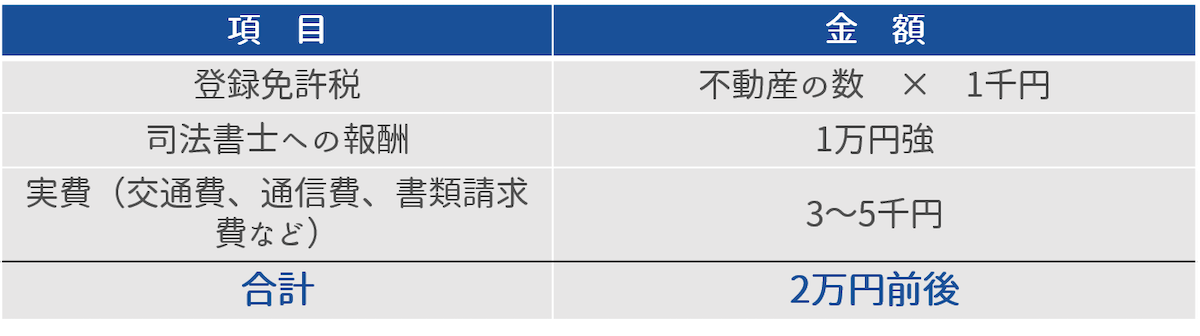

3-2.売り主の費用相場(抵当権抹消登記費用)

ここでは、売主が負担する抵当権抹消の登記費用の相場について、紹介します。

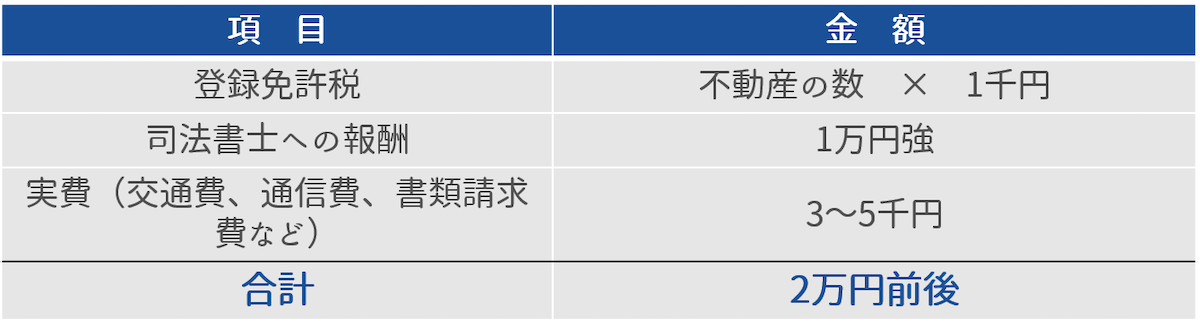

3-2-1.抵当権抹消登記費用の相場は約2万円

抵当権抹消の登記手続きを司法書士に依頼した場合、登記費用の相場(合計額)は2万円前後です。

内訳は、下記の通りとなります。

上記のように登録免許税は不動産の数によって変わります。また司法書士への報酬の相場はお住まいの地域によって異なります。

そこで以下では、登録免許税の計算例や、地域ごとの司法書士への報酬の相場などをご紹介します。ご自身のケースをあてはめて費用を見積もってみてください。

3-2-2.登録免許税の計算方法

抵当権抹消の登記手続きにかかる登録免許税の計算式は、次の通りです。

- 抵当権抹消の登記手続きにかかる登録免許税 = 「不動産の個数」 × 1,000円

抵当権抹消の登記手続きにかかる登録免許税は、手続きをする不動産の個数に応じて変わります。

マンションの場合、土地と建物に抵当権が設定されていれば、手続きをする不動産の個数は土地1筆と建物1棟を合わせた2つとなります。この場合の登録免許税は下記の通りとなります。

登録免許税 = 2 (手続きをする不動産の個数) × 1,000円 = 2,000円

実際にはマンションによっては複数の土地に建物が建っているケースもあるため、司法書士が登記簿で登記に関わる不動産の数を確認の上、計算します。

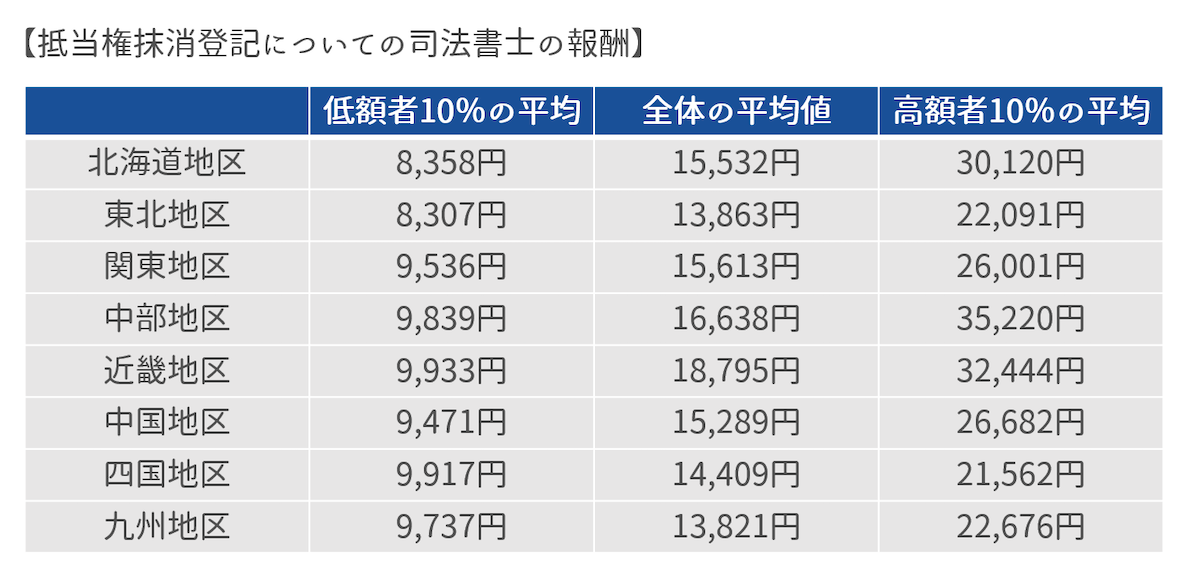

3-2-3.司法書士への手数料相場(抵当権抹消登記の場合)

抵当権抹消の登記手続きにおける司法書士の手数料の相場は1万5,000円ほどです。

ただし、下記の通り、地域によって司法書士の手数料の相場には差があります。マンションのある地域の相場を参考にしてください。

出典:日本司法書士連合会「報酬アンケート結果(2018年(平成30年))1月実施」

3-3.買い主の費用相場(所有権移転登記費用)

ここでは、買主が負担する所有権移転の登記費用について、相場を紹介します。

買主の場合、登記費用の相場は一概にこうとは言い切れません。固定資産の評価額によって費用が大きく左右される点に注意が必要です。以下で詳しく解説します。

3-3-1.所有権移転の登記費用は不動産の評価額に左右される

買主が負担する所有権移転の登記費用については、固定資産の評価額によって大きく左右されます。

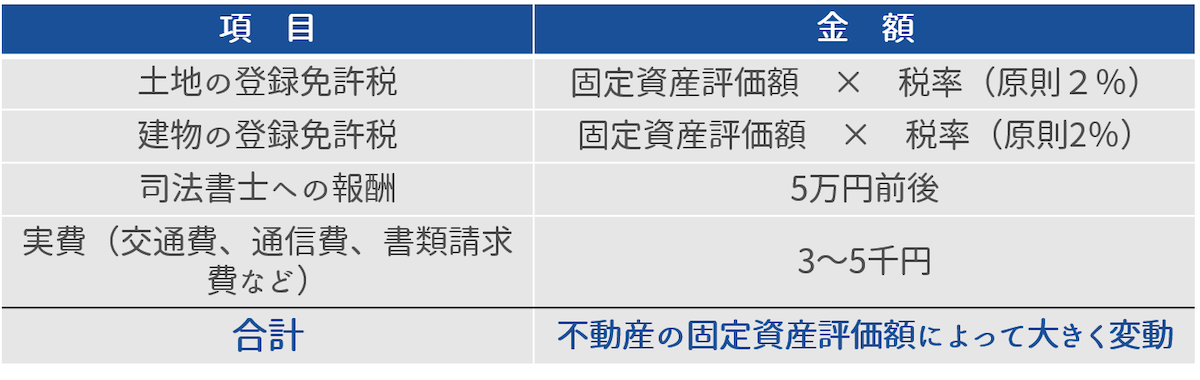

所有権移転の登記費用には以下4つが含まれます。

- 土地の登録免許税

- 建物の登録免許税

- 司法書士への報酬

- 実費

金額は、下記の通りです。

上記のように、土地の登録免許税と建物の登録免許税は、土地や建物の評価額にもとづいて計算されるため、評価額によって大きく変わると言えます。

例えば、

<例1>

土地の評価額1000万円、建物の評価額500万円の場合

⇒土地の登録免許税20万円、建物の登録免許税10万円

⇒所有権移転の登記費用の相場 35万5000円

<例2>

土地の評価額500万円、建物の評価額2000万円の場合

⇒土地の登録免許税10万円、建物の登録免許税40万円

⇒所有権移転の登記費用の相場 55万5000円

などのように、評価額によって相場は大幅に上下します。

登録免許税の計算方法や司法書士への手数料の相場について、以下に紹介します。ご自身のケースをあてはめて費用を見積もってみてください。

3-3-2.登録免許税の計算方法

所有権移転登記の登録免許税の計算式は次の通りです。

- 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率

- 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率

登録免許税は土地と建物とそれぞれにかかります。

税率は、不動産売買の場合、相続の場合、贈与の場合などで異なりますが、マンションの売却に際しては不動産売買の税率である2%が適用されます。

例えば、マンションの土地の固定資産評価額を1000万円、建物の評価額を500万円とすると、所有権移転にかかる費用の合計は下記の通りです。

- 所有権移転の登記費用 = 1000万円 × 2%(土地の登録免許税)+ 500万円 ×2%(建物の登録免許税) + 5万円(司法書士への報酬) + 5000円(実費) = 35万5000円

ただし、税率について、軽減税率が適用できるケースもあるため、次で紹介します。

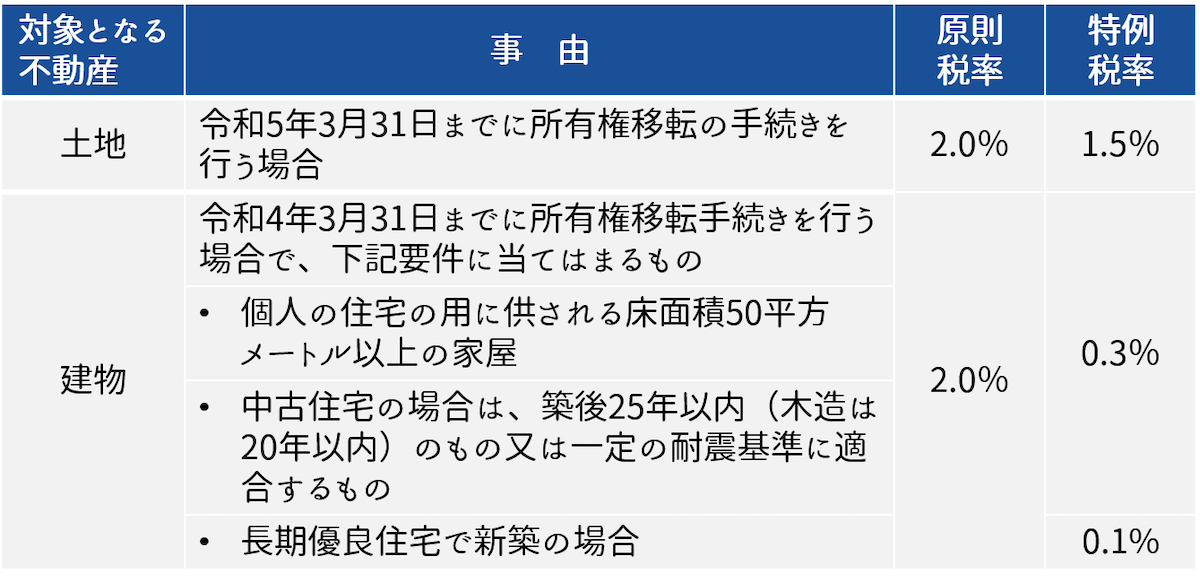

3-3-3.軽減税率が適用できるケースがある

所有権移転における登録免許税の税率については、特例措置として軽減税率が適用できるケースがあります。

具体的には下記のような場合です。

土地については、特例措置として、令和5年(2023年)3月31日までに所有権移転手続きを行う場合には、

土地の登録免許税の税率が2%から1.5%に軽減されます。

また、建物については、令和4年(2022年)3月31日までに所有権移転手続きを行う場合で、「住宅用の床面積50平方メートル以上」といった条件を満たす場合には、建物の登録免許税の税率が2%から0.3%に軽減されます。

このほか、中古マンションには適用されませんが、新築マンションの場合は、長期優良住宅の新築の場合は建物の登録免許税率が0.1%といった特例もあります。

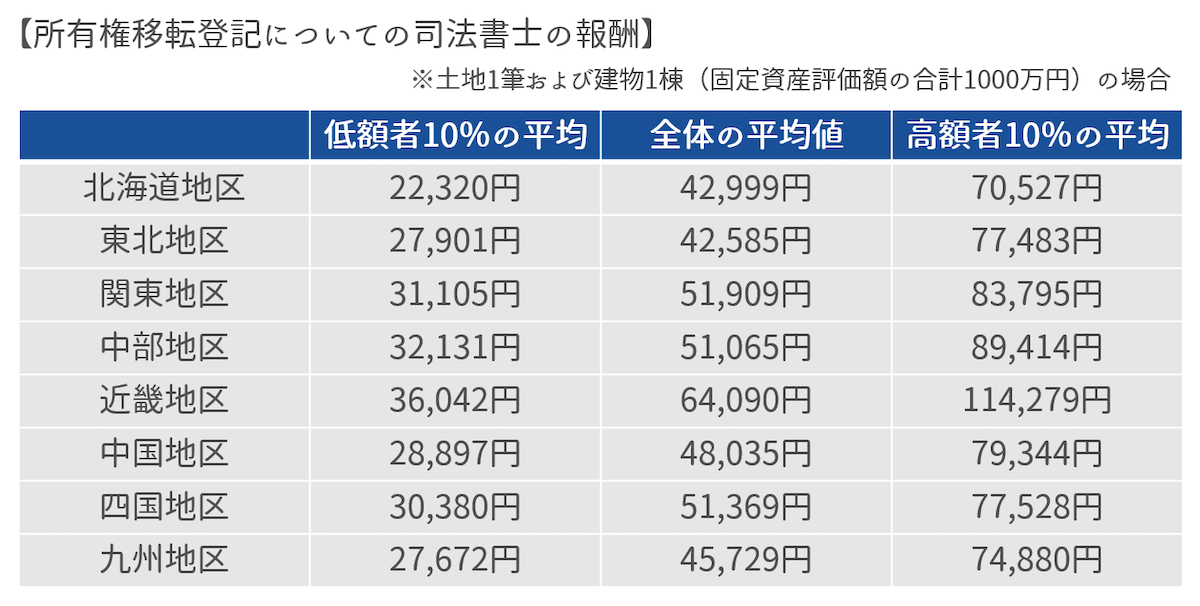

3-3-4.司法書士への手数料相場

所有権移転の手続きの場合の司法書士への手数料の相場は5万円前後です。抵当権抹消手続きよりも司法書士の手数料は高めの水準です。

抵当権抹消手続きの場合と同じく地域によって報酬に差があるため、下記表を参考に、該当する地域の相場を確認するようにしてください。

出典:日本司法書士連合会「報酬アンケート結果(2018年(平成30年))1月実施」

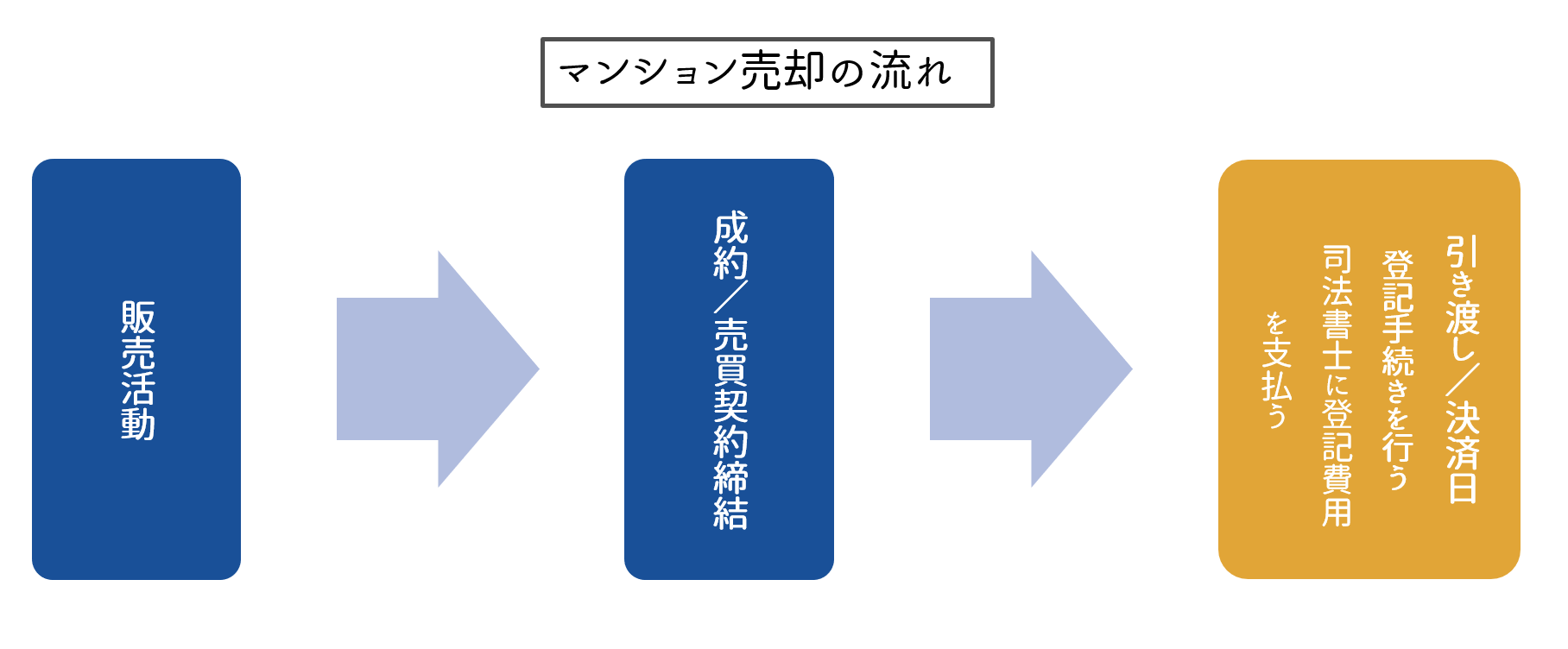

4.マンション売却で登記費用を支払うタイミング

ここまでお読みいただき、マンション売却時の登記費用がいくらかかりそうか見積もることができたのではないでしょうか。しかし、実際に支払う時期が分からないと準備しにくいですよね。

ここでは、登記費用を支払うタイミングについて解説します。

以下で詳しく解説します。

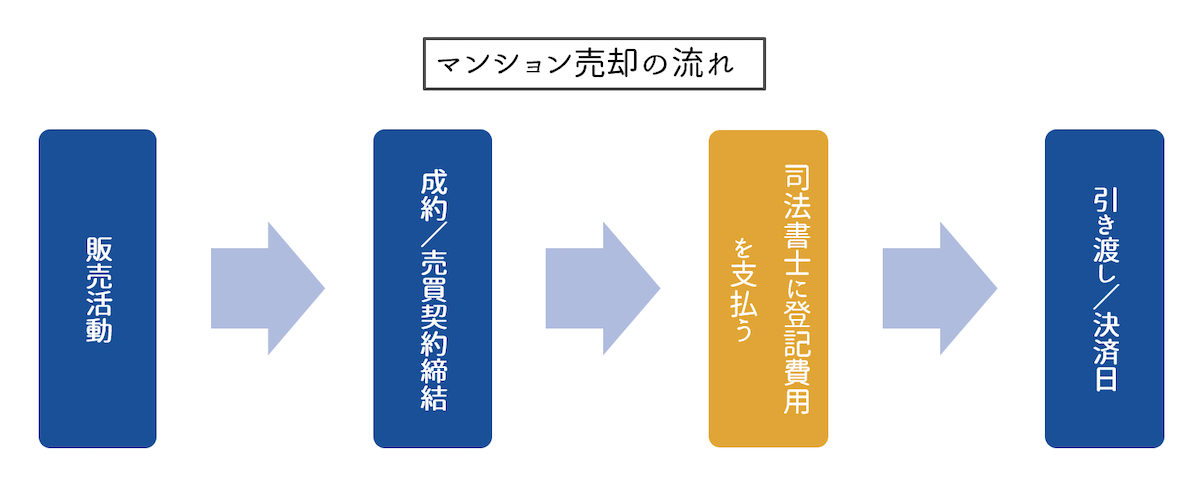

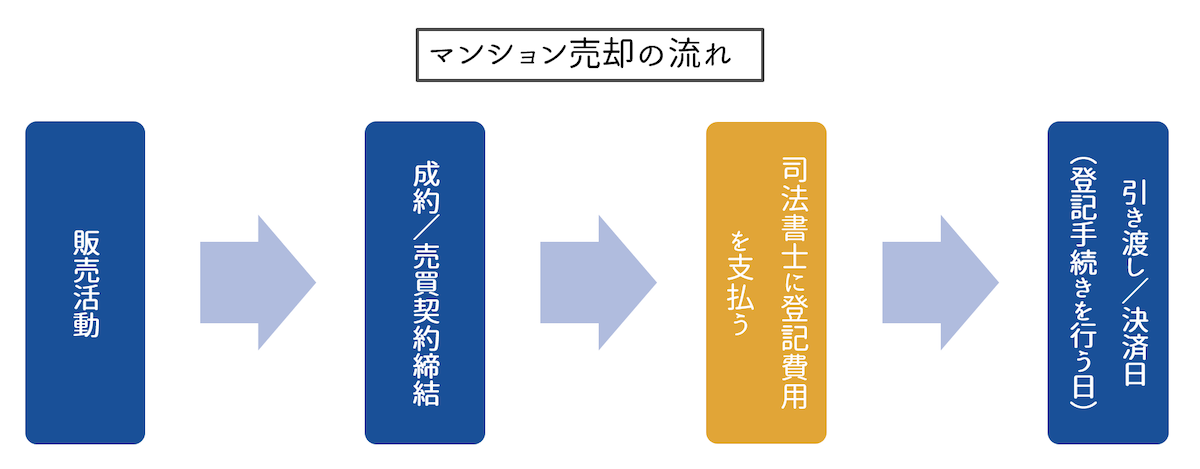

4-1.【売主】マンション引き渡し日(決済日)に支払うケースが多い

売主が登記費用の支払いタイミングとしてはマンション引き渡し前、または引き渡し日です。実際は、引き渡し日に支払うというケースも多いようです。

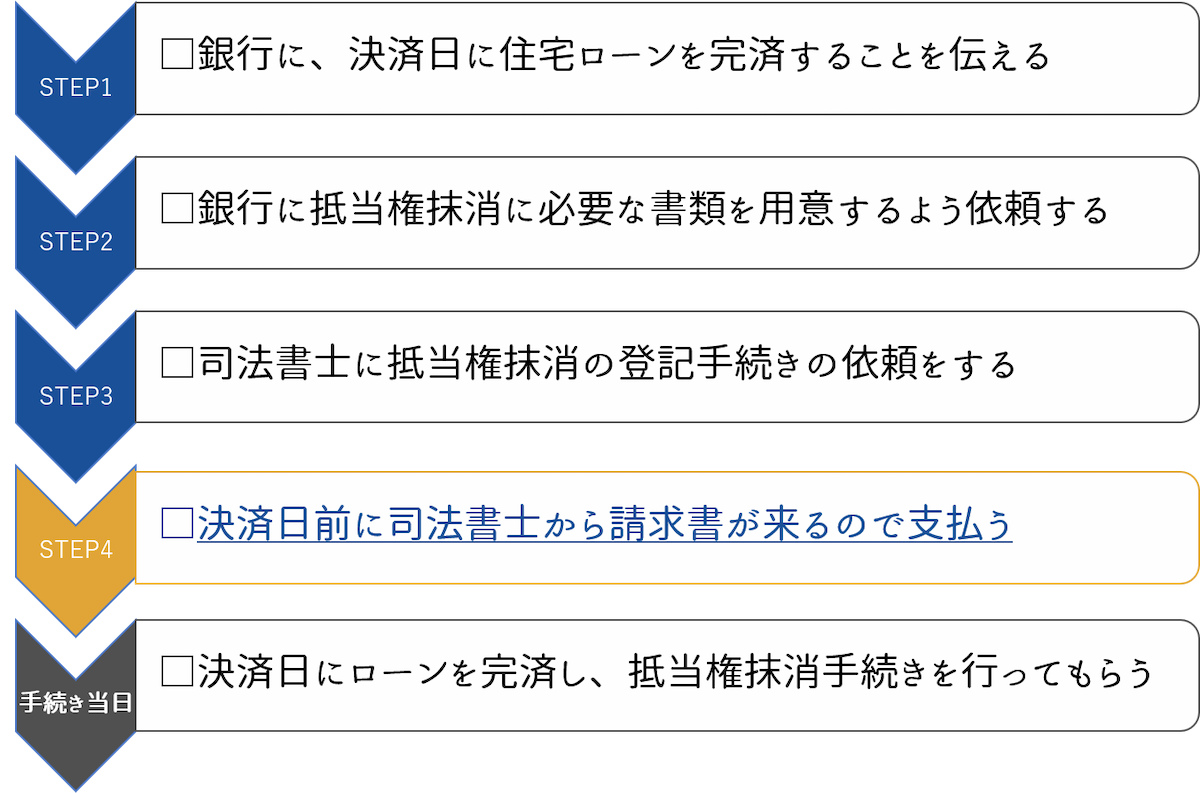

登記手続きと登記費用を支払うタイミングを図にすると次のようになります。

上のように、司法書士への登記費用の支払いは、登記手続きを行うマンションの引き渡し日の前〜決済日に済ませます。

理由は、売主がこの日に買主からマンションの代金を受け取り、住宅ローンを完済することが多いためです。住宅ローンを完済して初めて抵当権抹消の手続きが可能となります。同時に所有権移転の手続きも行われます。

支払いは、司法書士から請求書が届くため、請求書記載の指示にそって支払います。ただし、この司法書士から請求書を受け取る前に、司法書士に登記手続きの代行を依頼しておくなど、事前に準備をしておく必要があります。詳しくは次に解説しますので参考にしてください。

4-1-1.引き渡し日までに売主が準備しておくべきこと

司法書士への支払いを済ませるためには、あらかじめ司法書士へ登記手続きの代行を依頼しておく必要があります。

具体的には下記のような準備が必要なため、確認してください。

【引き渡し日までに売主が準備しておくべきこと】

段取りの内容は下記のようになります。

1)銀行に、決済日に住宅ローンを完済することを伝える

登記手続きを始めるに際して、まずやるべきことは、「決済日に住宅ローンを完済すること」を銀行に伝えることです。銀行側にも作業が発生するため、売却が決まった時点で連絡するようにしましょう。

2)銀行に、抵当権抹消に必要な書類を用意するよう依頼する

決済日が決まったら、必要な書類を用意してもらうように依頼しましょう。必要書類は、「5.マンション売却で登記費用を支払う上で必要な書類一覧」でも解説しますが、基本的にはこちらが主導しなくても、銀行側で必要書類を整えられるようサポートしてくれます。

3)司法書士に抵当権抹消の登記手続きの依頼をする

続いて司法書士に登記手続きを代行してもらうように依頼をします。決済日に立ち会ってもらい手続きをするため、決済日も伝えます。

4)司法書士から請求書が来るので支払う

司法書士から請求書が来るため、請求書に従って費用を支払います。

5)決済日にローンを完済し、抵当権抹消手続きを行ってもらう

決済日には、住宅ローンを完済し、抵当権抹消手続きを行います。当日は、銀行の担当者と司法書士が立ち会い、作業が進められます。

以上の流れにしたがって、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

4-2.【買主】登記費用をマンション引き渡し日(決済日)に支払う

買主が登記費用を支払うタイミングは、マンション引き渡し日(決済日)です。買主が行う所有権移転の登記費用のように金額が大きい場合は、決済日に支払うケースが多く見られます。

買主の場合は、マンション引き渡し日にマンション代金の支払いなど、他の支払いと合わせて司法書士に支払います。

5.マンション売却で登記費用を支払う上で必要な書類一覧

「4-1-2. 引き渡し日までに売主が準備しておくべきこと」でお伝えしたように支払いにあたって必要な書類の準備は司法書士が主導してくれますが、司法書士の指示を受けて売主や買主が用意しなければならない書類もあります。スムーズに対応できるよう知っておくといいでしょう。

以下では、売主や買主が対応する書類についてお伝えします。

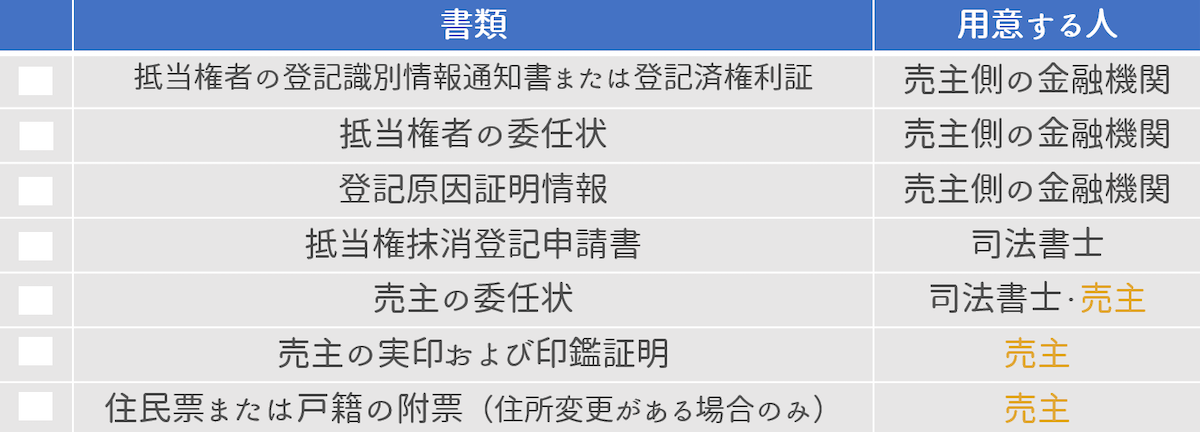

5-1.【売主】抵当権抹消の登記手続きに必要な書類

抵当権抹消の登記手続きに必要な書類は下記の通りです。

【抵当権抹消の登記手続きに必要な書類一覧】

上記書類のうち、金融機関が用意する書類については、売主が金融機関に住宅ローンを完済することを伝えると、金融機関の方で用意してくれます。

金融機関の用意する書類以外で、売主が準備に関わるのは主に下記のものです。

- 売主の委任状

- 売主の実印および印鑑証明

- 住民票または戸籍の附票(住所変更がある場合のみ)

それぞれの内容は次の通りです。

1)売主の委任状

司法書士が売主に代わって抵当権抹消手続きを行うためには、売主からの委任状が必要となります。決済日当日に、司法書士からひな形を渡されるため、売主は内容を確認して署名捺印しましょう。

2)売主の実印および印鑑証明

手続きを行う決済日当日には、実印と印鑑証明を持参する必要があります。

印鑑証明は、決済日までに用意しましょう。印鑑証明は印鑑登録をした役所の窓口に、印鑑登録証(カード)を持参して発行してもらいます。マイナンバーカードがある場合はコンビニで交付を受けることも可能です。

3)住民票または戸籍の附票(住所変更がある場合のみ)

売主の現住所が、マンションの登記簿に記載された売主の住所と異なる場合は、住民票または戸籍の附表が必要となります。決済日当日に必要なため、決済日までに用意しましょう。

住民票は、住民票のある区役所の窓口で交付を受けるか、マイナンバーカードがある場合はコンビニで交付を受けることができます。戸籍の附票は、本籍地の住所を管轄する役所から取り寄せます。郵送での取り寄せも可能です。

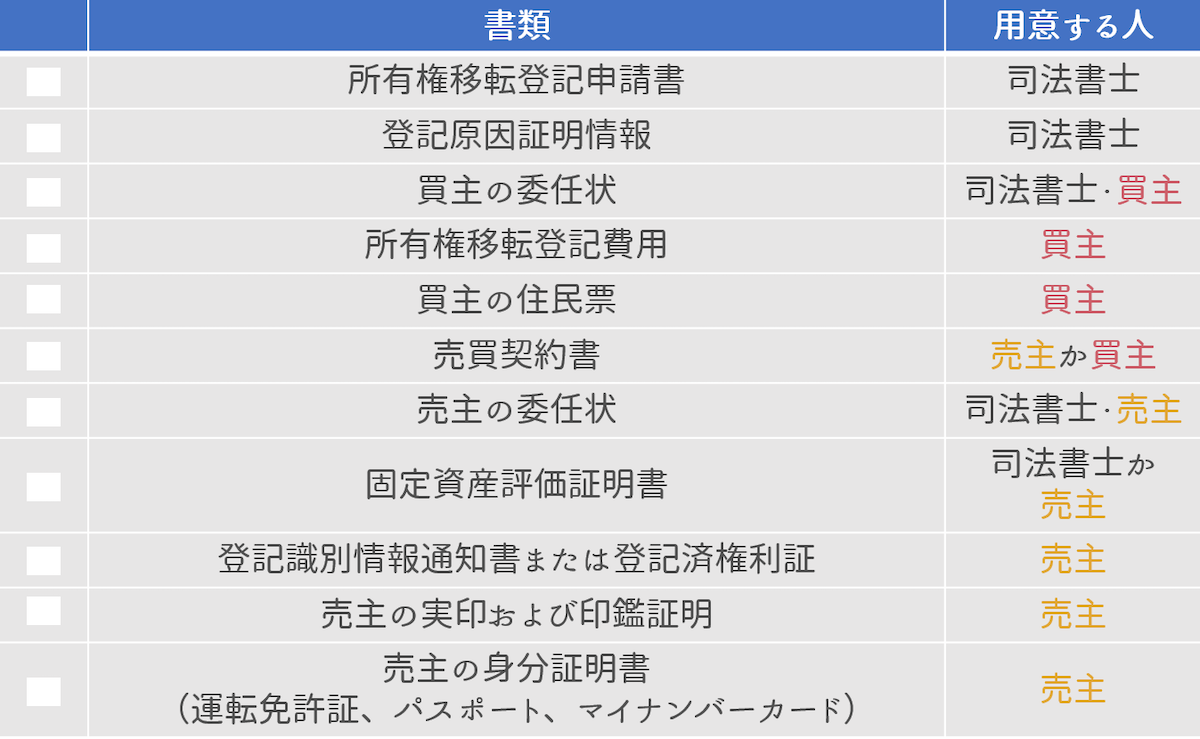

5-2.【買主・売主】所有権移転の登記手続きに必要な書類

所有権移転の登記に必要な書類は下記の通りです。

【所有権移転の登記手続きに必要な書類一覧】

図に示した通り、所有権移転の登記手続きを行う場合には、売主と買主とそれぞれに用意しなければならない書類があります。

それぞれについて詳しく解説します。

5-2-1.売主が用意する必要書類

まず、売主が用意する書類は下記の通りです。

- 売買契約書

- 売主の委任状

- 固定資産評価証明書

- 登記識別情報通知書または登記済権利証

- 売主の実印および印鑑証明

- 売主の身分証明書

1)売買契約書

司法書士が持参する「登記原因証明情報」を作成するために、マンションの売買契約書が必要となります。司法書士から求められた際、売主か買主かが売買契約書の写しを渡します。

2)売主の委任状

売主の委任状は、所有権移転の登記を司法書士が行うために必要です。通常は司法書士が決済日にひな形を用意し、売主は内容を確認の上、署名捺印をします。

3)固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明するものです。決済日当日に持参します。取り寄せは市区町村(東京都は都)の担当窓口で直接取得するか、郵送で取得します。また、司法書士に依頼して取得することも可能です。

4)登記識別情報通知書または登記済権利証

登記識別情報通知書または登記済権利証とは、いわゆるマンションの権利書のことです。自宅に保管しているものを決済日当日に持参します。

5)売主の実印および印鑑証明

実印は自身で保管しているものを決済日当日に持参します。印鑑証明も決済日当日に必要です。印鑑証明は、印鑑登録をした市区町村の担当窓口に、印鑑登録証(カード)を持参して発行してもらいます。マイナンバーカードがある場合はコンビニ交付も可能です。

6)売主の身分証明書

所有権移転の登記では、売主の本人確認が必要となります。決済日当日に必要です。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書を用意しましょう。

5-2-2.買主が用意する必要書類

買主が準備する書類は以下の通りです。

- 売買契約書

- 買主の委任状

- 所有権移転登記費用

- 買主の住民票

1)売買契約書

司法書士が持参する「登記原因証明情報」を作成するために、マンションの売買契約書が必要となります。これは、司法書士から求められた際に、売主か買主かが売買契約書の写しを渡します。

2)買主の委任状

買主の委任状は、所有権移転の登記を司法書士が行うために必要です。通常は司法書士が決済日にひな形を用意し、買主は内容を確認の上、署名捺印をします

3)所有権移転登記費用

買主は、所有権移転登記費用を決済日当日に持参し、支払います。

4)買主の住民票

新しくマンションを取得する買主は、住所証明情報として住民票が必要です。決済日当日に必要なため、事前に準備しておきましょう。住民票のある区役所の窓口で交付を受けるか、マイナンバーカードがある場合はコンビニで交付を受けることができます。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.マンションの登記費用を安く抑えるポイント

マンション売却において登記費用を支払わなければならないことは把握できたものの、できれば費用は安くすませたいですよね。

ここでは、マンションの登記費用を安く抑えるポイントについて解説します。

6-1.報酬の比較的安い司法書士を選ぶ

マンションの登記費用を安く抑えるポイントは、報酬が相場通りかそれより安い司法書士に依頼することです。

司法書士は、不動産仲介会社や金融機関が紹介してくれることがほとんどですが、依頼する前にその司法書士に登記費用がどのくらいかかるか確認してみましょう。司法書士が提示する登記費用が相場より高い場合は、内訳などを聞いてよく検討しましょう。

場合によっては自分で手数料の安い司法書士を探し、依頼するのも1つの手です。

例えば、下記の全国司法書士会一覧にある各地域の司法書士会のサイトから、近隣の司法書士を検索し、相場の2万円前後で請け負ってくれる司法書士を探すようにしましょう。

6-2.自分で登記作業をすることはおすすめしない

マンションの登記費用を安く抑えるために、自分で手続きを行いたいと思う人も少なくないでしょう。しかし、マンション売却において、自分で登記手続きを行うことはあまりおすすめしません。

実際の登記手続きでは、登記事項証明書(登記簿謄本)などを読み込み、申請書を作成しなければならないなど、法律に慣れていないと難しいことも多くあります。作業の手間と煩雑さを考えると、司法書士に支払う報酬(相場1万円強)は決して高いとは言えません。

また、抵当権抹消の登記手続きを行う際には、それに続いて買主側の所有権移転の登記の手続き、買主側の住宅ローンのための抵当権の設置といった手続きがあります。

これらの手続きを引き渡し日に行う必要があるため、抵当権抹消の手続きにミスや遅滞が許されません。

正確に迅速に手続きを進めなければならないため、無理に自分で対処せず、司法書士に依頼することをおおすすめします。

7.【注意】抵当権抹消の登記費用はマンション売却コストに含まれない

抵当権抹消などの登記手続きやマンションの引き渡しが無事に済んだ後は、確定申告のためマンションの売却益の確認をすることになるでしょう。

その際に注意したいポイントとして、

- 抵当権抹消の登記費用は、マンションの売却益を計算する際の「譲渡費用」に含めない

というものがあります。

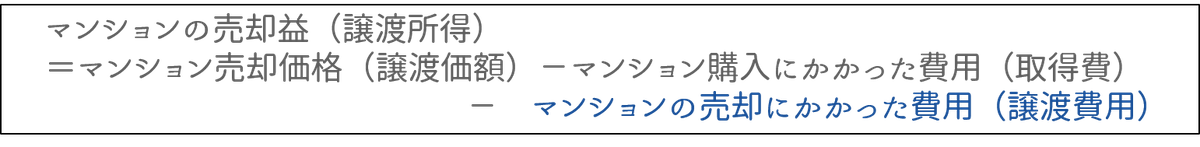

マンションの売却益は下記の通りに計算されます。

抵当権抹消の登記手続きにかかった費用を、マンション売却にかかった譲渡費用として計算したくなりますが、実際には譲渡費用としては扱わないルールとなっています。

というのも、抵当権抹消というのは、ローンを完済したため必要のなくなった抵当権の設定登記を抹消することで、マンションを売却しなくても行う可能性のある行為だからです。

マンションを売却するために直接かかった費用とは言いにくいため譲渡費用には含まれません。マンションの売却益を算定する際には注意しましょう。

8.まとめ

マンション売却における登記費用には次の2つがあります。

- 抵当権抹消のための登記手続きにかかる費用

- 所有権移転のための登記手続きにかかる費用

売主が負担するのは、主に抵当権抹消の登記費用です。

抵当権抹消費用の内訳と相場は以下の通りです。

手続きについては、司法書士に依頼することが多く、費用を支払うタイミングは、マンションの引き渡し日(決済日)の直前です。支払いは司法書士の請求に従って支払います。

登記費用を抑えるポイントは、相場通りか相場より低い水準の報酬で請け負ってくれる司法書士に依頼することです。抵当権抹消の登記手続きは、マンションの引き渡し日に正確に迅速に行う必要があるため、自分で対応するよりも司法書士に依頼するようにしましょう。

ぜひ、これらの情報を、マンション売却における登記手続きや登記費用の支払いをスムーズに進めるために役立てください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。