不動産会社に物件の売却を依頼する際には、媒介契約という契約を結びます。この媒介契約の締結のために交わす書面を「媒介契約書」と言います。

媒介契約には、

- 一般媒介契約

- 専任媒介契約

- 専属専任媒介契約

の3種類があり、それぞれ媒介契約書に記載されている内容に違いがあります。

媒介契約書は、大切な物件を売却するための契約書ですが、基礎知識がないと、どの部分に注意を払えばよいか分からず、不安になってしまいますよね。

そこでこの記事では、下記について解説します。

- 媒介契約書の見本

- 3種類の媒介契約書の違い

- 媒介契約書の記載内容

- 媒介契約書のチェックポイント

- 媒介契約書の書き方や作成に必要な書類

最後まで読めば、媒介契約書の全貌を理解し、不動産会社との契約の際にも的確に内容をチェックできるはずです。納得して書面に記名押印ができるよう、ぜひチェックしてくださいね。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.媒介契約書とは

冒頭でもお伝えした通り、「媒介契約書」とは、不動産会社に物件の売却を依頼する媒介契約を結ぶために交わす書面のことです。

媒介契約書のポイントは、以下3点です。

- 国土交通省の見本を一般的に利用する

- 媒介契約書を交わしてトラブルを防止する

- 媒介契約の種類に応じて内容が異なる

それでは以下で、詳しく説明していきましょう。

1-1.国土交通省の見本を一般的に利用する

媒介契約書は、国土交通省が「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」(以降、標準媒介契約約款)として告示したもので、消費者に不利益がないように押さえるべき契約事項が網羅されています。

正式に不動産売買の媒介契約を結ぶには、不動産会社は媒介契約書を作成し、記名押印を交わした上で依頼者に交付する必要があります。そのため、不動産会社は国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいて契約書を作成するのが一般的です。

もし、不動産会社から渡された契約書に標準媒介契約約款と異なる点があれば、理由を聞いて、売主に不利益がないかを確認するようにしましょう。

媒介契約書の記載内容は「4.媒介契約書の記載事項」で、特に注意すべき点は「6.媒介契約書の8つのチェックポイント」で解説します。

1-2.媒介契約書を交わしてトラブルを防止する

売却活動を進める中で、不動産会社とのトラブルを避けるためには、契約締結の際に媒介契約書を交わしておくべきです。

実は、媒介契約書を作成していない場合でも、売主と不動産会社の間で媒介契約の意思が合致していれば、契約は成立していたと見なされます。

つまり厳密に言うと、媒介契約書の作成は媒介契約の成立に必須ではないのです。

宅建業法(34条の2第1項)では、媒介契約を締結した際、以下の内容が義務付けられています。

- 遅延なく所定事項を記載した媒介契約書を作成する

- 記名押印する

- 依頼者に対して交付する

しかし、媒介契約書の作成は媒介契約の成立要件ではないので、媒介契約書の作成・交付が無いことは、媒介契約の効力自体に影響はありません。(宅建業法違反の処分対象にはなります)

ただし、万が一、媒介契約書を交わさず売却活動が開始された場合、

- 媒介契約の成立可否

- 業務内容、報酬金額、報酬の支払い時期

- 直接取引の制限の有無

上記などの理由で、売主と不動産会社の認識が食い違い、トラブルになり得ます。

こうしたトラブルを起こさないためにも、媒介の合意がとれた場合には、速やかに媒介契約書を取り交わすようにしましょう。

1-3.媒介契約の種類に応じて内容が異なる

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

それぞれ契約内容に違いがあるため、媒介契約書に記載されている内容も異なります。

契約書で定められている事項を理解するには、まず3種類の媒介契約の特徴や違いを知っておかなければなりません。

「実はよく知らない……」という方は、媒介契約について書かれたこちらの記事をお読みになることをおすすめします。

各媒介契約の契約書に含まれる要素は、下表を参考にしてください。

| 一般媒介契約書 | 専任媒介契約書 | 専属専任媒介契約書 | |

| 1 | 甲乙の記名押印欄 | 甲乙の記名押印欄 | 甲乙の記名押印欄 |

| 2 | 依頼する乙以外の宅地建物取引業者 | 成約に向けての義務 | 成約に向けての義務 |

| 3 | 甲の通知義務 | 媒介に係る義務 | 媒介に係る義務 |

| 4 | 成約に向けての乙の義務 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 |

| 5 | 媒介に係る乙の義務 | 違約金等 | 違約金等 |

| 6 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 | 有効期間 | 有効期間 |

| 7 | 指定流通機構への登録の有無 | 約定報酬額 | 約定報酬額 |

| 8 | 有効期間 | 約定報酬の受領の時期 | 約定報酬の受領の時期 |

| 9 | 約定報酬額 | 別表(目的物件の情報) | 別表(目的物件の情報) |

| 10 | 約定報酬の受領時期 | 専任媒介契約約数 | 専属専任媒介契約約数 |

| 11 | 特約事項 | – | – |

| 12 | 別表(目的物件の情報) | ||

| 13 | 一般媒介契約約数 |

※赤文字で記載されているのは、媒介契約の種類によって、独自に設定されている事項です。

一般媒介契約は、唯一複数の不動産会社に媒介を依頼できる契約なので、独自の契約事項が4点設けられています。

一方、媒介を1社のみに依頼する専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合、以下2点において一部内容に違いがあります。

- 成約に向けての義務

- 契約約款

3種類の媒介契約書の記載事項については、「4.媒介契約書の記載事項」次章で詳しくご説明します。

2.媒介契約のメリット

3種類の媒介契約があり媒介契約を結ぶと、以下のメリットを享受できます。

- 一般媒介契約のメリット

- 専任媒介契約のメリット

- 専属専任媒介契約のメリット

1つずつ解説します。

2-1.一般媒介契約のメリット

一般媒介契約の最大のメリットは、販売機会が多く、買い手を見つけやすいことです。

なぜなら、他の契約と異なり、複数の業者に同時依頼できるからです。

もし、人気エリアの物件を所有していた場合は、購入希望者が多数集まるので、複数の業者に依頼した方が、売却が上手くいく可能性があるでしょう。

また、依頼者自身が買い手を見つけられるなら、直接販売が可能なため、自身で買い手を見つけ交渉もできます。

さらに、REINZ(レインズ)の登録が任意のため、周囲に売却がばれることが少ないです。近所の住人に知られず売却したい方は一般媒介契約を選ぶといいでしょう。

2-2.専任媒介契約のメリット

専任媒介契約の最大のメリットは、不動産会社の積極的な販売活動が期待できることです。

一般媒介契約とは異なり、複数の業者に依頼することはできません。そのため、契約期間内に成約できるよう、仲介業者は売買活動に力を入れてくれるのです。

契約者には2週間に1回は販売状況の報告義務があるので、状況を把握しやすく、業者が販売活動を怠るのではないかという心配も少なくなります。

また、REINZ(レインズ)への登録義務があるため、情報が広まりやすいのも利点です。

さらに一般媒介契約と同様に、自身で買い手を見つけてきた場合には直接交渉することができます。

早めに所有物件を売却したいと考えている方におすすめです。

2-3.専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と内容が一致している部分が多いです。

しかし売主と不動産会社の契約内容が、より厳しくなっています。

具体的な契約内容の違いは以下です。

| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

| 自ら取引相手と交渉できる | できない | できる | できる |

| 依頼主への報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 特段の決まり無し |

| レインズへの登録 | 5日以内 | 7日以内 | 特段の決まり無し |

| 複数の業者へ依頼 | できない | できない | できる |

| 契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 特段の決まり無し |

一般媒介契約 < 専任媒介契約 < 専属専任媒介契約

の順に、契約内容は厳しくなっています。

専属媒介契約との大きな違いは、専属専任媒介契約では、自身で買い手を見つけ交渉することができない点です。

つまり、売買が成立すれば、不動産会社は仲介手数料を確実に受け取ることができるのです。

そのため、専任媒介契約よりもさらに積極的な売買活動が期待できるでしょう。

また、1週間に1回以上販売報告をしなければならないため、販売状況を把握しやすいのも売り手としては安心です。

ですので専属専任媒介契約は、売却活動を完全に任せたい方に適しています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.媒介契約のデメリット

3種類の媒介契約それぞれのデメリットについて解説します。

- 一般媒介契約のデメリット

- 専任媒介契約のデメリット

- 専属専任媒介契約のデメリット

1つずつ解説します。

3-1.一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約には以下のようなデメリットがあります。

- 販売報告の義務がないため、販売状況を把握しにくい

- REINZ(レインズ)に登録しなければ、物件の販売が広まりにくい

- 競合がいることから、業者が販売活動に注力してくれない可能性がある

一般媒介契約は、不動産会社にとっては仲介手数料を得られる可能性が最も低い契約形態になります。そのため、積極的な販売活動を期待できないことがデメリットと言えるでしょう。

ですので、人気エリアの物件など売りに出したらすぐ売れるような物件を売買する際に有効な契約です。

3-2.専任媒介契約のデメリット

専任媒介契約のデメリットは以下です。

- 販売業者とは1社しか契約できないため、力量に大きく左右されてしまう

- REINZ(レインズ)への登録が若干遅くなるため、その分販売機会が減ってしまう(レインズの登録義務が翌日から1週間以内)

- 販売状況の報告が2週に1回のため、専属専任媒介契約に比べると少ない

上記のようなデメリットがあるため、専任媒介契約を選ぶ際には、販売業者への信頼が高いことが重要です。

またできる限り早く売りたいと考えている方は、専任媒介契約より専属専任媒介契約の利用をおすすめします。

3-3.専属専任媒介契約のデメリット

専属専任媒介契約は、3種類の中で最も制限が厳しく、業者無しでの売買が不可能です。

特に、一般媒介契約、専任媒介契約と異なり、買い手との直接交渉ができません。

つまり、仲介業者なしには売買契約には進めないのです。たとえ相性が悪く、業者を変更したくなっても、契約期間である3か月は変更できません。

信頼できる仲介業者に当てがあり、全てお任せしたいという方は専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。

4.媒介契約書の記載事項

国土交通省が告示している媒介契約書は、大きく分けて「契約書」、「別表(目的物件の情報)」、「契約約款」の3点で構成されています。

先述の通り、唯一複数の不動産会社と契約を結ぶことができる一般媒介契約には、独自の契約事項が設けられています。

一方、専属専任媒介契約は専任媒介の一部ということもあり、(専属)専任媒介契約書は契約書を構成する要素も共通しています。

そこで本章では、下記について解説します。

- 3種類の媒介契約書に共通して記載される事項

- 一般媒介契約書だけに記載される事項

- (専属)専任媒介契約書だけに記載される事項

- 別表(目的物件の情報)

- 契約約款

順に解説していきます。

4-1.3種類の媒介契約書に共通して記載される事項

以下7つの事項は、3種類の媒介契約すべての契約書に共通して記載されています。

- 甲乙の記名押印欄

- 成約に向けての乙の業務(又は、成約に向けての義務)

- 媒介に係る乙の業務(又は、媒介に係る業務)

- 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無

- 有効期間

- 約定報酬額

- 約定報酬の受領の時期

以下で詳しく説明していきます。

4-1-1.甲乙の記名押印欄

契約書の一番最初には、「この契約書及び(一般/専任/専属専任)媒介契約約款により、目的物件に関する媒介を宅地建物取引業に依頼する」旨の記載とともに、甲乙それぞれの住所や氏名を書き、押印する欄があります。

引用:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から)

「甲」は依頼者(本記事では、売主)、「乙」は宅地建物取引業者(本記事では、不動産会社)を指しています。

記名押印する前には、必ず書面の内容を一通り確認するようにしましょう。

また、双方の記名押印後、不動産会社は遅滞なくこの契約書を売主に交付する義務があります。(宅建業法34条の2第1項)交付されない場合は、不動産会社へ確認してください。

4-1-2.成約に向けての乙の業務(成約に向けての義務)

一般媒介契約書では「成約に係る乙の業務」、(専属)専任媒介契約書では「成約に向けての義務」という事項では、売買契約を成立させるために不動産会社が担う義務について記載されています。

契約の種類により、以下の2点について内容に違いがあります。

- 業務の処理状況の報告

- レインズへの登録

契約の種類ごとの違いについては以下で詳細を説明します。

4-1-2-1.一般媒介契約は、業務報告とレインズの登録義務がない

一般媒介契約書の「成約に係る乙の業務」には、不動産会社が担う義務について以下の通り記載されています。

3 成約に向けての乙の義務

一 乙は、契約の相手方との契約条の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。

二 乙は、目的物件の売買又は交換の申し込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、その旨を報告します。

一般媒介契約の場合、売主に対する業務報告やレインズの登録義務はありません。

| レインズとは |

|

そのため、不動産会社の義務は以下2点のみで、最低限購入の申し込みがあった場合には、すぐに連絡をもらえるように定められています。

- 成約のために積極的に努力する

- 物件購入の申し込みがあった場合、売主に対して速やかに報告する

このように一般媒介契約では、物件売買の成約のために不動産会社に定められた義務が少ないため、積極的な販売活動に至りづらいと言われています。

4-1-2-2.(専属)専任媒介契約は、業務報告とレインズの登録義務がある

専任媒介契約書と専属専任媒介契約書の「成約に向けての義務」には、不動産会社が担う義務について以下の通り記載されています。

1 成約に向けての義務

一 乙は、契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。

二 乙は、甲に対し、*1____により、*2____回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。

三 乙は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、その旨を報告します。

四 乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、*3____にこの媒介契約の締結の日の翌日から*4_日以内(乙の休業日を含みません。)に登録します。

また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付(宅地建物取引業法第34条の2第12項規定による提供を含みます。)します。

なお、乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは 、宅地建物取引業法第34条の2第7項に基づき当該契関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7に定める指定流通機構の業務のために利用されます。

備考

*1文書又は電子メールのうちいずれかの方法を選択して記入すること。

*2宅地建物取引業法第34 の2第9項に定める頻度(2週間に1回以上 )の範囲内で具体的な頻度を記入すること。

*3当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定流通機構の名称を記入すること。

*4宅地建物取引業法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の10に定める期間(7日以内)の範囲内で具体的な期間を記入すること。

契約成立のために不動産会社に課せられる義務の要点は、以下5点です。

- 不動産会社は、買主を探し契約を成立させるために、積極的に努力をする

- 不動産会社は売主に対し文書または電子メールのいずれかの方法で、以下頻度の業務報告を行う(※専任媒介の場合:2週間に1回以上、専属専任媒介の場合:1週間に1回以上)

- 不動産会社は、目的物件の購入申し込みを受けたら、速やかに売主に報告する

- 不動産会社は、契約日から以下の日数以内にレインズに登録し、売主に対して登録を証明する書面を交付する(※専任媒介の場合:7営業日以内、専属専任媒介の場合:5営業日以内)

- 売買が成立した場合、不動産会社はレインズへ成約報告を行う

このように、(専属)専任媒介契約では不動産会社の販売活動も活発になり、物件が早く売れやすい傾向にあります。

4-1-3.媒介に係る乙の業務(媒介に係る業務)

一般媒介契約書では「媒介に係る乙の業務」、(専属)専任媒介契約書では「媒介に係る業務」という事項には、不動産会社が物件売買の仲介をするにあたり行うべき業務が記載されています。

内容は、3種類の媒介契約とも違いはありません。

4 媒介に係る乙の業務

乙は、3に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。

一 乙は、甲に対し、目的物件を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行います。

二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、乙は、甲に対し、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取業法第35 条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名した書面を交付(宅地 建物取引業法第35 条第8項又は第9項の規定による提供を含みます。)し 説明させます。

三 乙は、目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名させた上で、これを交付(宅地建物取引業法第37条第4項の規定による提供を含みます。)します。

四 乙は、甲に対し、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。

出典:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から抜粋)

また、不動産会社が行うべき仲介業務の要点は、以下4点です。

- 不動産会社が売主に対し売却価格について意見する時は、その根拠を明確に説明する

- 売主が不動産会社に対し目的物件の購入を依頼した場合、不動産会社は契約書を交わす以前に重要事項について宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明する

- 売買が成約した場合、不動産会社は速やかに書面を作成し、宅地建物取引士が記名押印の上、売主と買主に交付する

- 不動産会社は、登記、決済手続など目的物件の引渡しに係る事務の補助を行う

売主にとって、不動産会社から提示される売却価格には大きな影響力があります。そのため、不動産会社から合理的な説明をしてもらえる確約があるのは、安心材料のひとつになりますね。

もし査定の段階でこの点が守られていない場合は、契約は見送ったほうが無難です。

4-1-4.建物状況調査を実施する者のあっせんの有無

「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」では、不動産会社が売主に対して、建物状況調査の制度概要を説明し、専門家との間をとりもったかどうかが記載されます。

内容は、3種類の媒介契約とも同一です。

5 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無(有・無)

出典:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から抜粋)

建物状況調査とは、物件の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に生じた劣化・不具合の有無を確認するための調査で、資格を有する専門家(既存住宅状況調査技術者)によって行われます。

建物状況調査を行うと、住宅の状況を把握した上で売買取引を行うことができ、取引後のトラブルも抑制できるため、平成30年4月に既存住宅のさらなる活用を狙って追加された条項です。

調査を実施するかどうかはあくまでも売主の意向に委ねられており、不動産会社は売主が希望した場合にのみあっせんを行うため、ここでは双方が合意した内容が記載されます。

4-1-5.有効期間

「有効期間」には、媒介契約の契約期間が記載されます。

7 有効期間 この媒介契約締結後___ヶ月(_年_月_日まで)とします。

出典:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から抜粋)

契約の種類により、下表の通り内容に違いがあります。

| 一般媒介契約書 | 専任媒介契約書 | 専属専任媒介契約書 | |

| 有効期間 |

規定なし ※多くの不動産会社は3ヶ月で設定 |

3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |

以下で詳細を説明します。

< 一般媒介契約は、有効期間に法的な規定がない>

一般媒介契約の契約期間には、法的な規定がありません。

国土交通省の定める標準媒介契約約款では、以下の通り「3ヶ月を超えない範囲」と記載されているため、3か月で設定する不動産会社がほとんどですが、それより長くも短くも設定可能です。

第8条 一般媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

一般媒介の「有効期間」は、あくまで行政の指導によるもので、法的な拘束力をもちません。そのため、一般媒介契約は契約期間中であっても、いつでも解約することが可能です。

基本的に解約に伴う違約金などは発生しませんが、例外的に、契約書の中で途中解約に関する特約を設けていた場合はその限りではありません。

ですので、事前によく契約書の内容を確認しておきましょう。

より詳しくは、一般媒介の契約期間について書かれた下記記事をご覧ください。

関連:一般媒介契約期間は更新も解除もできる!締結前に知っておきたい基本

<(専属)専任媒介契約の有効期間は3か月以内>

専任媒介契約書と専属専任媒介契約書の「有効期間」には、契約日から3か月以内の期間が記載されます。

一般媒介契約には有効期間の法的規定がありませんでしたが、(専属)専任媒介契約においては、宅地建物取引業法(34条の2第3項)で、契約の有効期間は3か月を超えることができないと定められています。

「以内」なので、3か月より短い場合には問題ありませんが、3か月いっぱいの期間が記載されることが一般的です。

4-1-6.約定報酬額

「約定報酬額」には、売買契約が成立した場合に、売主から不動産会社に支払われる仲介手数料の金額が記載されます。内容は、3種類の媒介契約とも同一です。

(消費税及び地方消費税抜き報酬額) (消費税額及び地方消費税額の合計額)

8 約定報酬額_______________円と_______________円を合計下額とします。

出典:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から抜粋)

約定報酬額の総額には、宅地建物取引業法に基づき上限金額が規定されています。

そのため、約定報酬額が上限を超えていないか、また報酬額に対して不動産会社と合意している売却活動は適正かなど、契約前にチェックする必要があります。詳しくは、「6-7. 不動産会社への報酬額と支払い時期」で解説しますので、こちらもご確認ください。

4-1-7.約定報酬の受領の時期

「約定報酬の受領の時期」には、売主から不動産会社に仲介手数料を支払う時期が記載されます。

内容は、3種類の媒介契約とも同一です。

9 約定報酬の受領の時期

__________________とします。

出典:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(一般媒介契約書から抜粋)

標準媒介契約約款上、不動産会社は売買契約に際して、宅地建物取引業法に定められた書面を作成し当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできません。

国土交通省は、売買契約締結時に約定報酬額の50%相当額、決済・引渡し時に残りの50%相当額を請求することを推奨しています。

しかし不動産会社によっては、以下のように支払い時期を記載する場合があるため、いつの支払いになるのかよく確認しておきましょう。

- 決済、引渡し時に請求

- 売買契約締結時に全額請求

前者の場合は、売却金を全額受け取っており、物件を引き渡せる状態を指します。一方、後者は買主から売却金を全額受け取る前であるため、注意が必要です。

4-2.一般媒介契約書だけに記載される事項

以下4つの事項は、一般媒介契約書だけに記載される事項です。

- 依頼する乙以外の宅地建物取引業者

- 甲の通知義務

- 指定流通機構への登録の有無

- 特約事項

以下で詳しくご説明します。

4-2-1.依頼する乙以外の宅地建物取引業者

「依頼する乙以外の宅地建物取引業者」には、該当の不動産会社以外に仲介を依頼している会社の情報を記載します。

1 依頼する乙以外の宅地建物取引業者

(商号又は名称) (主たる事務所の所在地)

複数社に仲介を依頼できる一般媒介契約では、「明示型」と「非明示型」の2種類の契約形態からいずれかを選択します。

「明示型」と「非明示型」の2種類の契約形態

明示型の場合は、この欄に仲介を依頼した不動産会社すべての名称と所在地を記載する必要があります。

もし明示していない不動産会社と成約した場合は、違約金として契約履行に要した費用に相当する金額を請求される可能性があるので、注意してください。

非明示型を選択する場合は、媒介契約書の特約で非明示とする旨の特約を定める必要があります。契約を結ぶ前に非明示型で進めることを伝えるようにしてください。

4-2-2.甲の通知義務

「甲の通知義務」には、売主から不動産会社への通知の義務について定められています。

2 甲の通知義務

一 甲は、この媒介契約の有効期間内に1に表示する宅地建物取引業者以外の宅地建物取 引業者に重ねて目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼しようとするときは、乙に 対して、その旨を通知する義務を負います。

二 甲は、この媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と売買若しくは交換の契約 を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によって売買若しく は交換の契約を締結させたときは、乙に対して、遅滞なくその旨を通知する義務を負いま す。

三 一及び二の通知を怠った場合には、乙は、一般媒介契約約款の定めにより、甲に対し て、費用の償還を請求することができます。

売主に通知の義務があるのは、以下3つのケースです。

- 契約期間中に仲介を依頼する不動産会社が増えた場合

- 自分で見つけた買主と直接取引が成立した場合

- 他の不動産会社で買主が見つかり、成約した場合

また、売主が通知の義務を怠った場合、不動産会社は媒介契約の履行に要した費用を請求することができると定められています。

3つのケースに該当する場合は、速やかに不動産会社へ連絡を行いましょう。

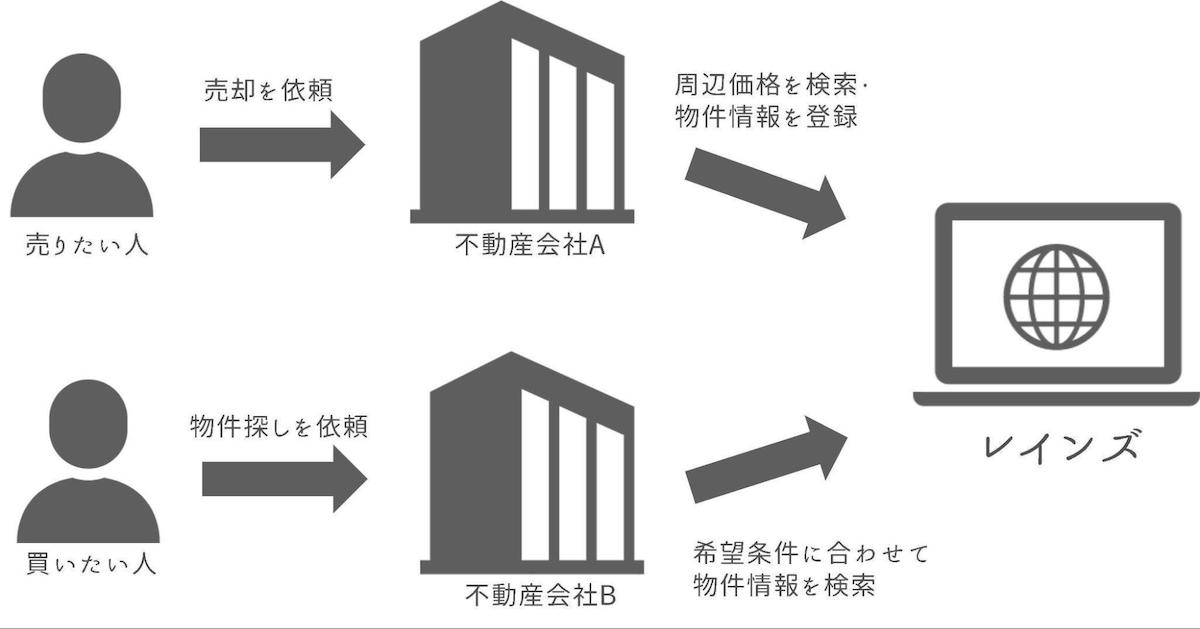

4-2-3.指定流通機構への登録の有無

「指定流通機構への登録の有無」には、不動産会社が物件情報をレインズ(指定流通機構)への登録を行うかどうかが記載されます。

また、全国には地域別に4つのレインズ(東日本レインズ、中部レインズ、近畿レインズ、西日本レインズ)が存在するため、登録を行うレインズの名称も記載します。

6 指定流通機構への登録の有無(有・無) ※______________

※登録をする場合にあっては、当該登録をしようとする指定流通機構の名称を記入する。

先述の通り、レインズとは不動産業界が使用するコンピューターネットワークシステムで、物件情報の登録や検索が行われます。

一般媒介契約の場合、レインズへの登録をするかどうかは任意です。ただし、あくまで義務がないだけなので、売主はレインズへの登録を希望することができます。

見込み客を増やしたい場合は、不動産会社へレインズへの登録を依頼し、該当欄にその旨を明記してもらいましょう。

4-2-4.特約事項

「特約事項」には、主に以下2点が記載されます。

- 広告や宣伝費、有効期間、解約などに関する独自の契約事項

- 一般媒介で「非明示型」を選択した場合は、その旨

独自の契約事項とは、国が告示している契約書の見本に記載はないけれど、売主と不動産会社が協議して決めた契約事項です。前提として、不動産会社だけが有利で売主に不利に働く内容は記載されていたとしても、契約として認められません。

例えば、“契約期間中に買主が見つからなかった場合、売主が希望すれば媒介をした不動産会社が買い取る”といった内容ならOKですが、“契約期間中に買主が見つからなかった場合、合意した売り出し金額より「安く」買い取る”という内容では売主が不利なため認められません。

また、一般媒介契約で他に媒介契約を結んでいる不動産会社を開示しない「非明示型」を選択した場合も、この特約事項にその旨を記載します。(「明示型」を選択した場合は、「4-2-1. 依頼する乙以外の宅地建物取引業者」に他の不動産会社の情報を記入します)

国土交通省が告示している媒介契約書では、一般媒介の場合のみ特約事項欄が設けられていますが、不動産会社が作成した契約書だと(専属)専任媒介契約でも特約事項欄を設けるケースがあります。

特約事項には重要な内容が記載されている場合が多いので、必ず事前に確認をしましょう。

4-3.(専属)専任媒介契約書だけに記載される事項

専任媒介契約書と専属専任媒介契約書に限定して設けられているのは、「違約金等」という事項です。

「違約金等」では、売主が契約違反を起こし違約金が発生するケースについて記載されています。

4 違約金等

一 甲がこの媒介契約の有効期間内に乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買若しく は交換の媒介若しくは代理を依頼し、これによって売買若しくは交換の契約を成立させた とき、又は甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき は、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消 費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。

二 乙の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除されたときは、乙 は、甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができま す。

売主が行った違反行為により、請求される可能性がある違約金は以下の2通りです。

| 不動産会社→売主に請求できる違約金の額 | 専任媒介契約書 | 専属専任媒介契約 |

| 契約書で合意した報酬額相当 |

|

|

| 契約履行に要した費用相当 |

|

|

違約金が発生するケース

- 報酬額に相当する違約金

- 契約履行に要した費用に相当する違約金

それぞれの違約金が発生するケースは、下表の通りです。

どちらの契約も、仲介を依頼できる不動産会社は1社だけなので、これを破った場合は事前に合意した仲介手数料と同額の違約金を請求される可能性があります。

また、売主が自己発見の買主と直接取引をすることは、専任媒介契約はOK、専属専任媒介契約ではNGです。

専任媒介契約の場合、自分で見つけた購入希望者と直接取引するのに仲介手数料はかかりませんが、場合によっては契約履行に要した費用を請求されることがあります。

専属専任媒介契約の場合は、元々直接取引を禁じているため、仲介手数料と同額という重いペナルティが課せられています。

また、不動産会社に非がない理由で契約を解除する場合は、専任媒介・専属専任媒介ともに不動産会社から売主に対し、契約の履行のために要した費用の償還を請求できます。

具体的には、以下のような費用が該当します。

- 広告費

- 通信費

- 交通費

(専属)専任媒介契約の契約期間は最大でも3か月なので、こうした違約金を避けたい場合は途中で解約せず、期間満了まで待つことをおすすめします。

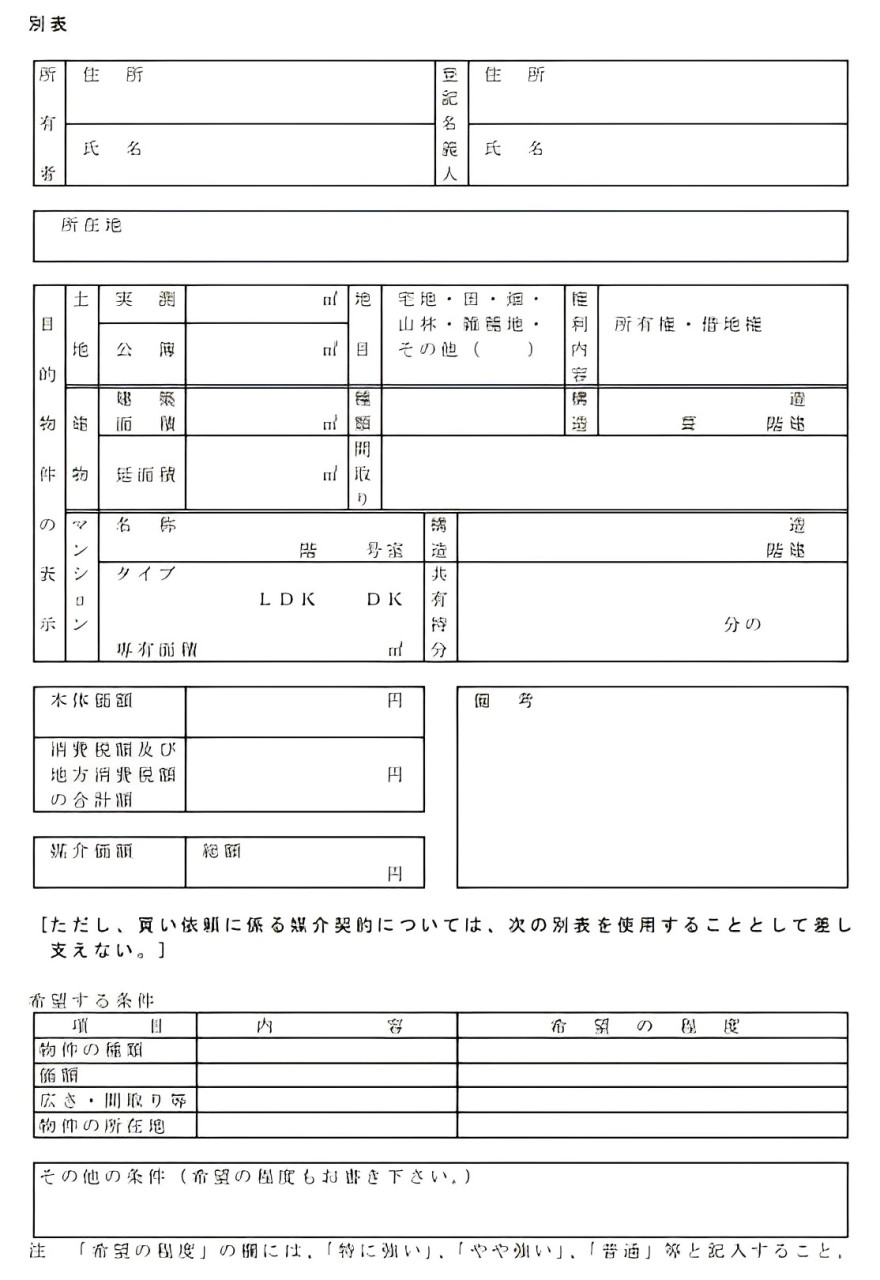

4-4.別表(目的物件の情報)

媒介契約書の別表には、売主が売却したい物件の情報が記載されます。内容は、3種類の媒介契約とも同一です。

以下は国土交通省が告示している別表ですが、不動産会社が作成したものだと多少フォーマットが異なることがあります。

目的物件の情報

別表に含まれているのは、以下4つの情報です。

- 所有者や所在地

- 目的物件の表示

- 売り出し価格

- 希望する条件

以下で解説します。

4-4-1.所有者や所在地

売却する物件について、以下の3点が記載されます。

- 所有者の住所、氏名

- 登記名義人の住所、氏名

- 所在地

「登記名義人」とは、登記上、不動産の所有権・賃貸権・抵当権などを持つと記載されている人です。基本的に「所有者」と一致します。

もし登記名義人が既に亡くなった方のままで実際の所有者と一致しない場合は、売買契約をする前に名義変更を行う必要があります。

4-4-2.目的物件の表示

売却する物件の種類に合わせ、以下の項目が記載されます。

●土地

- 土地の広さ(実測、公簿)

- 地目(土地の用途。宅地・田・畑・山林・雑種地・その他のうち、いずれか)

- 権利内容(所有権・借地権のうち、いずれか)

●建物

- 建物の広さ(建築面積、延面積)

- 建物の種類

- 建物の構造

- 間取り

●マンション

- マンションの名称、階数、部屋番号

- マンションの構造

- マンションのタイプ(LDK、DK)、専有面積

- 共有持分

目的物件に関する情報は、基本的に売主側から提供することになるため、あらかじめ詳細が確認できる登記事項証明書(登記簿謄本)を準備しておくと良いでしょう。

4-4-3.媒介価格

売主の希望価格や不動産会社の査定額を踏まえ、最終的に決定した売り出し価格が以下の項目に記載されます。

- 本体価額

- 消費税額及び地方消費税額の合計額

- 媒介価額

「本体価額」と「消費税額及び地方消費税額」の合計が「媒介価格」であり、売り出し価格の総額です。必ず契約前に確認しましょう。

4-4-4.希望する条件

あまり知られていませんが、媒介契約は不動産を購入する際にも締結します。「希望する条件」は、物件を購入したい人が使用する欄なので、売主の方は気にしなくてOKです。

4-5.契約約款

契約書の最後に綴られている「(一般/専任/専属専任)媒介契約約款」には、契約書に書かれている内容がより細かく、具体的に記載されています。その目的は、以下の2点です。

- 契約の締結に際して定めるべき事項を明確にする

- 契約の履行のために遵守すべき事項を明確にする

不動産会社が契約書を作成する場合も、国土交通省が告示している約款に基づくことで、標準的な契約事項が網羅できるようになっています。

2024年2月時点で、約款は一般媒介契約は全20条、専任媒介契約は全19条、専属専任媒介契約は全18条で構成されています。

専属専任媒介の約款と一般媒介、専任媒介を比べた時、条項数の差分になっているのは、一般媒介契約は以下の2点、

重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明示(第4条)

書面を交わす不動産会社以外にも媒介を依頼している場合は、その業者の名称と事務所所在地を明示しなければならない。契約書を交わした後に追加になった場合も同様。

指定流通機構への登録(第9条)

契約においてレインズに物件情報を載せる旨を合意した場合は、「2-2-3. 指定流通機構への登録の有無」に記載したレインズに登録しなければならない。

専任媒介契約は、以下の1点です。

自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知(第13条)

自己発見の買主と直接取引する場合は、不動産会社にその旨を通知しなければならない。

その他、約款の中でのみ言及されている条項は、下表の通りです。

| 条項 | 要点 | |

| 一般媒介 第6条 | 媒介価格の変更の助言等 |

|

| (専属)専任媒介 第5条 | ||

| 一般媒介 第11条 | 報酬の受領の時期 |

|

| (専属)専任媒介 第9条 | ||

| 一般媒介 第12条 | 特別依頼に係る費用 |

|

| (専属)専任媒介 第10条 | ||

| 一般媒介 第13条 | 直接取引 |

|

| (専属)専任媒介 第11条 | ||

| 一般媒介 第16条 | 更新 |

|

| 専任媒介 第15条 | ||

| 専属専任媒介 第14条 | ||

| 一般媒介 第17、18条 | 契約の解除 |

|

| 専任媒介 第16、17条 | ||

| 専属専任媒介 第15、16条 | ||

| 一般媒介 第19条 | 反社会的勢力の排除 |

|

| 専任媒介 第18条 | ||

| 専属専任媒介 第17条 | ||

契約約款は、消費者にとって一方的に不利な契約が締結されないように配慮した内容になっています。

「4-2-4. 特約事項」でお伝えした通り、売主に不利に働く内容を契約書に追記していたとしても、契約として認められない旨も契約約款で定められています。

例えば、不動産会社が売主に対し、約定報酬額を超える違約金を請求できる旨の特約を追記していたとしても、売主に不利に働く内容なので認められません。

不動産会社から提示された契約書の中で、不動産会社だけが得をして売主が一方的に損をする内容があれば、必ず契約約款と照らし合わせて確認するようにしましょう。

5.媒介契約を締結するタイミング

媒介契約を締結するタイミングは、売却活動の開始前が一般的です。

不動産売買の流れとして、最初に査定を行い、その後媒介契約の締結をします。

以下が不動産を売却するまでの流れです。

- 査定

- 査定報告・価格の決定

- 媒介契約締結

- 売却活動の開始

- 売買契約の締結

- 引き渡し

なお媒介契約締結日は、媒介契約の締結の意思が売主と買主の間で合致したときです。媒介契約書の交付日ではないので、注意してください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.媒介契約書の8つのチェックポイント

媒介契約を結ぶにあたって、売主と不動産会社の間で契約書を交わします。その際には、契約書のポイントを押さえ、注意深くチェックしましょう。

契約を結ぶ際に使用するのは、不動産会社が作成した契約書です。国土交通省のガイドラインでは、告示されている標準媒介契約約款を使用して書面を作成するよう指導していますが、「義務」ではありません。また、契約後の売却活動は、締結した媒介契約書に基づいて行われます。

そのため、事前の注意を怠ってトラブルになることがないように、契約書の内容はしっかり確認すべきです。

特に注意すべき媒介契約書のチェックポイントは、以下の8つです。

媒介契約書 8つのチェックポイント

- 標準媒介契約約款に基づくか否か

- 媒介契約の種類(一般媒介の場合は、明示型か非明示型か)

- 目的物件の情報

- 媒介価格

- 仲介業務の内容

- 有効期間と更新方法

- 不動産会社への報酬額と支払い時期

- 特約事項

以下で詳しくご説明します。

6-1.標準媒介契約約款に基づくか否か

不動産会社が媒介契約書を作成するにあたり、「標準媒介契約約款に基づく契約であるか否か」を明記することが義務付けられています。

以下イメージ図の通り、書面の右上に「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」または「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではありません。」と表示されます。

先述の通り、国土交通省は媒介契約書を作成する際には、標準媒介契約約款を使用するよう指導しているので、ほとんどの場合はこれに基づいています。

しかし、「義務」ではなく、標準媒介契約約款に基づかない契約書も有り得るため、以下の2点をチェックしましょう。

- 契約書右上の標準媒介契約約款に基づくか否かの表記

- 基づかない場合、その理由や標準媒介契約約款と照らし合わせて不明点がないか

また、標準媒介契約約款に基づいている場合でも、売主と不動産会社で協議して追記をすることが可能です。約款に書かれていなくても、取り決めることで契約の締結や履行がスムーズにいくことがあれば、不動会社と相談して追記しましょう。

6-2.媒介契約の種類(一般媒介の場合は、明示型か非明示型か)

以下イメージ図の通り、契約書には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類の中から、どの媒介契約なのかが明記されています。

媒介契約の種類が異なると、売主や不動産会社の義務が変わってしまうため、必ず希望した種類の媒介契約になっているか確認しましょう。

また一般媒介契約の場合は、明示型/非明示型について、売主が選択した通りに記載されているかチェックします。明示型の場合は、「4-2-1. 依頼する乙以外の宅地建物取引業者」に他の不動産会社の名称と事務所所在地が記載され、非明示型の場合は「4-2-4. 特約事項」にその旨が記載されます。

6-3.目的物件の情報

ご自身が売却を依頼した物件について、「4-4. 別表(目的物件の情報)」に書かれている内容に誤りがないかを確認しましょう。

不動産会社は契約書に記載された物件情報を元にレインズや不動産サイトに掲載したり、広告を用いて宣伝活動を行ったりします。

もし誤った情報が掲載された場合、買主とトラブルになる危険性があるため、注意が必要です。

6-4.媒介価格

別表の「4-4-3.媒介価格」に書かれている金額で販売活動が行われます。

売主の希望販売価格と、不動産会社が行った査定の結果を踏まえ、合意した売り出し金額が「媒介金額」の欄に記載されているかを必ずチェックしましょう。

6-5.仲介業務の内容

不動産会社が行う仲介業務については、双方の認識の相違がないように目を通す必要があります。

一般媒介契約の場合は、「4-2-3.指定流通機構への登録の有無」でレインズの登録の有無が合意した内容になっているか、確認しましょう。

また、法的に規定がない業務報告について、不動産会社に依頼して合意を得た場合は、「4-2-4. 特約事項」にその旨を明記してもらいましょう。

専任媒介と専属専任媒介契約の場合は、「4-1-2. 成約に向けての乙の業務(成約に向けての義務)」に含まれる以下の3点が書面に明記されているか確認しましょう。

- 契約から(専任媒介は7営業日以内/専属専任媒介は5営業日以内)にレインズに登録する

- (専任媒介は2週間に1回以上/専属専任媒介は1週間に1回以上)売主に対して業務報告を行う

- 業務報告の手段は、(文書/メール)

またその他にも、売却活動について個別に不動産会社と合意したことがあれば、明記されているかをチェックし、適宜「4-2-4. 特約事項」に追記してもらいましょう。

後になって認識の相違が生じることを防げます。

6-6.有効期間と更新方法

一般媒介の場合、契約の有効期間に法的な規定はありませんが、標準媒介契約約款では3か月以内に設定するように記載されています。

専任媒介と専属専任媒介の場合は、「宅地建物取引業法」により、契約期間が3か月を超えることは認められていません。(3か月より短い場合は問題ありません)

これを踏まえて、「4-1-5.有効期間」に適正な期間が記載されているか確認しましょう。

また、有効期間満了時に契約を更新するか否かは、売主から不動産会社へ申し出るものであり、自動更新ではありません。以下2か所に、標準媒介契約約款とは異なる記載がないかチェックしましょう。

- 媒介契約書の「特約事項」

- 「契約約款」の「更新(一般媒介では第16条、専任媒介では第15条、専属専任媒介では第14条)」の条項

実際に契約満了になった際に更新するかどうかは、不動産会社の売却活動や報告を振り返り、売主自身でしっかり判断しましょう。

6-7.不動産会社への報酬額と支払い時期

売買契約が成立した際に売主から不動産会社に支払う報酬の金額や支払い時期は、トラブルになりやすい項目なので、必ず契約締結前に確認しましょう。

「4-1-6.約定報酬額」に記載される報酬額は、宅地建物取引業法で以下の通り上限が規定されています。

| 売却金額 | 仲介手数料の上限 |

| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |

不動産会社は必ずしも上限いっぱいに請求できるわけではありません。具体的にどんな売却活動を行うかを把握した上で、協議して決めるようにしましょう。

また、仲介手数料は大きな金額なので、自分の持ち出しでは払えない場合もあります。そのため、「4-1-7.約定報酬の受領の時期」の事前確認が必要です。

標準媒介契約約款では、不動産会社が宅地建物取引業法第37条に定められる書面を作成し、売買契約が成立した当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできないと定められています。

もしそれ以前に支払うよう書かれていた場合は、記名押印前に必ず質問し、修正しましょう。

6-8.特約事項

「4-2-4.特約事項」には、以下の2点が記載されます。

- 広告や宣伝費、有効期間、解約などに関する独自の契約事項

- 一般媒介で「非明示型」を選択した場合は、その旨

不動産会社と協議して決めた細かいルールが明記されているか、あるいは、話し合っていない不当な条件が記載されていないかを必ずチェックしてください。

また、一般媒介契約で「非明示型」を選択した場合は、その旨が明記されているかどうかも確認しましょう。

7.媒介契約書の書き方

売主が媒介契約書に記入するのは、甲欄の住所や氏名のみであることが一般的です。

「6.媒介契約書のチェックポイント」で説明した内容をチェックした上で、記名押印を行いましょう。

押印の際は実印ではなく、認印でOKです。シャチハタでは不可なので、注意しましょう。

また、一般媒介で「明示型」を選択した場合の「4-2-1.依頼する乙以外の宅地建物取引業者」欄や、「4-4.別表(目的物件の情報)」に記載される物件情報は、売主から提供します。

特に物件情報は誤って記載すると買主とのトラブルにも発展し得るため、次章を参照し必要な書類を揃えて正しい情報を提出しましょう。

8.媒介契約書の作成に必要な書類

一般的に、売却する物件の情報を不動産会社に提示する時や、契約を結ぶのに必要な書類は、以下の通りです。

| 書類 | 必要度 | 内容 |

| 本人確認書類 | 必須 |

運転免許証やパスポートなど身分証明書。 共有物件の場合、共有者全員分必要。 コピーは不可。 |

| 認印 | 必須 |

共有物件の場合、全員分の印影の異なる印鑑が必要。 シャチハタは不可。 |

| 登記済権利書、または登記識別情報 | 必須 |

物件の所有者を証明するために必要。 登記識別情報は、アラビア数字とその他の符号の組合せからなる12桁の符号。 |

| 住民票 | 売主の現住所と登記上の住所が違う場合必要 | 発行から3ヶ月以内のものが必要。 |

| 土地測量図・境界確認書 | 準備したほうが良い | 専門家が測量した土地の面積や隣地との境界を記録したもので、登記申請において必要とされる。未確認の場合は、作成が必要。 |

| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 準備したほうが良い |

別表に記載する所有者・登記名義人の住所や氏名、目的物件の情報が確認できる。 「※登記情報提供サービス」を利用すればオンラインで確認することも可能。 |

| 物件に関する書類 | 準備したほうが良い | 固定資産税の納税通知書、物件購入時の契約書、重要事項説明書、パンフレットなど |

*登記情報提供サービス:インターネット上で不動産の登記情報が閲覧できる有料サービス。

登記識別情報について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

上記以外にも、不動産会社から指示があれば資料を持参するようにしましょう。

また、過去に不動産の状態を確認し、耐震診断報告書、地盤調査報告書、アスベスト使用調査報告書などが手元にある場合は、アピールポイントになり得ます。不動産会社に見せておくと良いでしょう。

9.媒介契約書でよくある質問

媒介契約書に関するよくある質問にお答えします。

- 媒介契約に印紙は必要?

- 仲介手数料の支払いは?

- 買取や賃貸では媒介契約書は不要?

順にお答えします。

9-1.媒介契約に印紙は必要?

媒介契約に印紙は必要ありません。

なぜなら、不動産売買契約や不動産交換契約書には必要ですが、媒介契約には不要だからです。

不要な理由は、売主と買主の間で不動産売買の契約を交わしていないからです。

実際に印紙税が必要な課税文書と、印紙税が必要ない非課税文書は以下のようになります。

| 印紙が必要(課税文書) | 印紙が不要(非課税文書) |

など |

など |

参考:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

9-2.仲介手数料の支払いは?

価格に関しては、不動産会社は仲介手数料として家賃の1か月分を取得します。

仲介手数料を受け取るのは、買主が売主に全額渡したとき、つまり、物件の引き渡しをする直前です。

しかし、不動産会社によっては、売買契約を結んだタイミングで半分ほど要求する場合もあるので注意しましょう。

9-3.買取や賃貸では媒介契約書は不要?

不動産買取の場合は必要ありません。

買取とは、不動産会社が買主隣物件を売主から購入する取引を指します。この場合、仲介にはならないため、媒介契約は必要ありません。

一方、賃貸の仲介では媒介契約書の交付が禁止されていないため、専任媒介契約書では交付する不動産会社もあります。

ただし、売買仲介のような宅建業法で定められているわけではありません。

10.まとめ

いかがでしたか?

媒介契約書について理解が深まり、締結前にチェックすべきポイントが分かったのではないでしょうか。

最後に、この記事の内容をまとめましょう。

◎媒介契約の締結のために交わす書面が、「媒介契約書」

◎媒介契約書のポイントは、以下3点

- 不動産会社は、一般的に国土交通省が告示している見本に基づいて媒介契約書を作成する

- トラブルを避けるために媒介契約書は交わすべき

- 媒介契約書は媒介契約の種類に応じて内容に違いがある

◎媒介契約書の構成要素は、下表の通り

| 一般媒介契約書 | 専任媒介契約書 | 専属専任媒介契約書 | ||

| 1 | 甲乙の記名押印欄 | 甲乙の記名押印欄 | 甲乙の記名押印欄 | |

| 2 | 依頼する乙以外の宅地建物取引業者 | 成約に向けての義務 | 成約に向けての義務 | |

| 3 | 甲の通知義務 | 媒介に係る義務 | 媒介に係る義務 | |

| 4 | 成約に向けての義務乙の通知義務 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 | |

| 5 | 媒介に係る乙の義務 | 違約金等 | 違約金等 | |

| 6 | 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 | 有効期間 | 有効期間 | |

| 7 | 指定流通機構への登録の有無 | 約定報酬額 | 約定報酬額 | |

| 8 | 有効期間 | 約定報酬の受領の時期 | 約定報酬の受領の時期 | |

| 9 | 約定報酬額 | 別表(目的物件の情報) | 別表(目的物件の情報) | |

| 10 | 約定報酬の受領の時期 | 専任媒介契約約款 | 専属専任媒介契約約款 | |

| 11 | 特約事項 | – | – | |

| 12 | 別表(目的物件の情報) | |||

| 13 | 一般媒介契約約款 |

※赤文字で記載されているのは、媒介契約の種類によって独自に設定されている事項

◎媒介契約書の8つのチェックポイント

- 標準媒介契約約款に基づくか否か

- 媒介契約の種類(一般媒介の場合は、明示型か非明示型か)

- 目的物件の情報

- 媒介価格

- 仲介業務の内容

- 有効期間と更新方法

- 不動産会社への報酬額と支払い時期

- 特約事項

◎売主が媒介契約書に記入するのは、甲欄の住所や氏名のみであることが一般的

◎媒介契約書の作成に必須なのは、以下3点

- 本人確認書類

- 認印

- 登記済権利書、または登記識別情報

以上です。

この記事を参考に、あなたが安心して媒介契約を締結し、スムーズな売却活動のスタートを切れることを願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。