「築50年のマンションに住んでいるけれど、このまま老朽化が進むとどうなる?」

「せっかく買ったマンションだから長く住みたいけれど、老朽化しても住み続けられるんだろうか?」

上記のような疑問をお持ちの方がいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、マンション全体が老朽化した場合は、設備のメンテナンスや修繕工事を適宜行い、個別の居室に関してはリノベーションや部分リフォームなどをうまく活用することで、長く住み続けることは可能です。

この記事では、老朽化したマンションで起こり得るトラブルに触れた上で、今の住まいを変えずにより快適に暮らすための対策方法について解説します。

末永く、快適なマンションライフを実現するためにも、ぜひ最後までお読みください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.マンション全体の老朽化が進むと発生する7つの問題

古いマンションに発生しがちなトラブルをあらかじめ知っておくことはとても重要です。いざという時に落ち着いて対処できるよう、この章では老朽化したマンションに起きがちな、以下7つのトラブルについて解説します。

- 水道管の老朽化により水漏れが起こる

- 外壁・内壁の劣化による欠け・ひび割れが起こる

- 設備等の不具合が発生する

- 修繕積立金・管理費が増える

- 現行の耐震基準を満たさない可能性がある

- 資産価値が下がる

- 空室の増加によってマンションがスラム化する

順に紹介します。

1-1.水道管の老朽化により水漏れが起こる

老朽化でおきやすいトラブルは、水道管の劣化による水漏れです。

後述する「2-1.大規模修繕を行う」で詳しくお伝えしますが、「給水設備」のトラブルは、大規模修繕のランキングで6位にランクインしています。多くのマンションで、給水設備に問題が起こっていることがわかりますね。

水道管の劣化は室内への水漏れの原因になります。しかも1つの部屋だけでなく、同じ時期にいくつもの部屋で水漏れが起きる可能性があるため、結果的に多くの住民がトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。

古い水道管が劣化しやすい原因として、もちろん経年劣化もありますが、そもそも水道管に使用されている材質が、古いマンションであるほど耐久性の低い材質を使用していることが挙げられます。

参考までにお伝えすると、マンションの水道管の材質は、以下のように変遷してきています。

- 1960年代:水道用亜鉛メッキ鋼管

- 1970年代:硬質塩化ビニルライニング鋼管

- 1980年代:ステンレス鋼管も使用されるようになる

近年になってステンレスや塩化ビニルなどが使用されるようになり、水質の悪化も防げるようになってきています。しかし、いまだに水道用亜鉛メッキ鋼管を使い続けているマンションでは、さびが発生し「赤水」と呼ばれる汚れた水が出てくることもあります。

こうした水道管の劣化が、老朽化マンションが抱える大きなトラブルの1つとなっているのです。

1-2.外壁・内壁の劣化による欠け・ひび割れが起こる

2つ目のトラブルとして、外壁や内壁の劣化によるひび割れや欠けが挙げられます。

後述する「2-1.大規模修繕を行う」内の大規模修繕のランキングで、「外壁タイル」は7位にランクインしています。

マンションの外壁を覆うタイルやコンクリートは、経年劣化によりひび割れてしまいます。特にタイルの場合は壁面との接着力が下がり、落下する可能性もあるので大変危険です。

1-3.設備等の不具合が発生する

3つ目のトラブルとして、マンション設備の不具合が起こりやすくなる点が挙げられます。

マンション設備とは、エレベーターや防犯システム、分電盤などを指します。これらが老朽化してさびや亀裂などが入ってしまうと、正常な動作ができなくなり大変危険です。

たとえば、マンション全体の電気を管理する分電盤は、老朽化が進むと害虫の巣になってしまったり、さびが発生します。このような状態で使い続けると、ショートや漏電、漏電による火災が発生するといったリスクが高まります。

またエレベーターが老朽化することで、消耗品部分に負荷がかかり、思わぬトラブルを起こします。エレベーター内に閉じ込められたり、落下事故などの危険性もあるため、古い設備のメンテナンスを怠ることは、大変危険なのです。

1-4.修繕積立金・管理費が増える

4つ目として、マンションが古くなればなるほど、メンテナンスや修繕箇所が増えるため、住民から徴収する修繕積立金や管理費が高くなる可能性があります。

ここで混同しがちな2つの用語を改めて確認しましょう。

| 修繕積立金 | 定期的な大規模修繕などに使用される費用で、外壁や水道管の修理などマンションを安全に維持するために使用されるお金 |

| 管理費 | エレベーターや防災装置の点検、エントランスや共有部分の清掃など、マンションのメンテナンスのために使用されるお金 |

国土交通省の調査※によると、マンション1戸あたりの修繕積立金の平均は月額11,243円(平成30年度時点)です。また、管理費の平均は15,956円(平成30年度時点)となっています。

※ 出典:「平成30 年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状」(8ページ)、「平成30年度マンション総合調査結果」(5ページ)

上記の金額はあくまでも平均ですが、築年数が古くなるにつれ値上がりしているケースが多くあります。

しかし、どんなマンションであれ、長く住み続けているといずれ修繕積立金と管理費は上がっていくものです。

住人の安全を守るための設備点検や設備修繕などに、こうした費用が使用されていることを考えれば、決して老朽化したから修繕費と管理費が上がるというわけではないことを理解しておきましょう。

1-5.現行の耐震基準を満たさない可能性がある

5つ目のトラブルとして考えられるのは、耐震基準が不十分な可能性があることです。

耐震基準とは、これから建築する建物が最低限クリアしていなければならない、地震への耐震性能のことを指します。国が定める建築基準法や建築基準法施行令などに基づき、クリアすべき基準が決められています。

耐震基準は、大地震が来るたびに改正されており、もっとも大きかった改正が1981年6月です。この3年前、1978年には「宮城県沖地震」が起きており、この地震を踏まえ、耐震基準を見直し改正しました。

これ以前の基準を「旧耐震基準」と呼び、改正後の基準を「新耐震基準」と呼びます。両者の違いは以下の通りです。

| 建築年 | 耐震基準 | 内容 |

| 1981年5月31日以前 | 旧耐震基準 | 中規模の地震が来ても倒壊しない |

| 1981年6月1日以降 | 新耐震基準 | 大規模の地震が来ても倒壊しない |

| 中規模の地震が来ても倒壊しない |

当然ながら新耐震の方が基準は高いのですが、必ずしも新耐震基準のマンションだから安心、旧耐震基準だから危険ということではありません。構造や管理・メンテナンスは物件ごとに異なるため、耐震基準の知識を持ちつつ、物件ごとに見極めることが大切です。

1-6.資産価値が下がる

6つ目のトラブルは、老朽化マンションは資産価値が下がるという点です。

なぜならマンションの老朽化が進むと、よりよい住環境を求めて住人が引越しをしてしまい、空室が増えることでマンションを管理、維持していくための資金が集まらなくなる可能性があるからです。

特に老朽化したマンションの場合、修繕しなければならない箇所は年々増えていき、その分費用もかかってきます。しかし、その費用を負担するはずの住人が減ると、修繕費用不足になってしまい、設備が故障しても直すことすらできなくなります。

そうなるとマンションの老朽化は進み、住人は離れ、修繕にかかる費用は集まらなくなり、マンションがどんどん傷むという悪循環に陥ってしまうのです。

マンションの資産価値は立地による価値判断が大きいですが、外壁など目に見えるところはもちろん、水道管など目に見えない部分のメンテナンス状況や管理状態も影響を与えます。

ちなみに、資産価値の高いマンションとは、一般的に次のような14のポイントを満たしたものになります。

1-6-1.良好な立地

- 駅から歩いて10分以内

- 最寄駅に複数の沿線が乗り入れていたり、特急が止まるような大きい駅がある

- 景観が良い

1-6-2.安心して子育てできる環境が整っている

- 子供が遊べる公園がある

- 学校や保育園・幼稚園などが近くにある

- 買い物しやすい便利な環境がある

- 治安が良い

- 繁華街が近くにない

1-6-3.メンテナンスがしっかりしている

- 管理人が常駐している

- 清掃が行き届いている

- 各設備の定期点検などがしっかり行われている

1-6-4.日当たりが良い

老朽化マンションにも一部通じる条件が含まれていますので、ぜひ参考になさってくださいね。

1-7.空室の増加によってマンションがスラム化する

老朽化マンションのトラブル7つ目として、空室が増えることでマンション経営がリスクにさらされることが挙げられます。

「1-6.資産価値が下がる」でお伝えしたように、老朽化していくマンションの住人たちの中には、マンションが完全に老朽化してしまう前に自室を売却し、より条件のよい物件へ引っ越す方もいるでしょう。

こうして空室率がどんどん上がってしまうと、マンションオーナーとしては月々見込んでいた賃料が回収できず、マンションの経営状況が大幅に悪化してしまいます。最悪のケースとして、マンションを手放さなければならない事態にもなるでしょう。

老朽化マンションのトラブルは、住人だけでなくマンションオーナーにも大きな影響をおよぼすことになるのです。

2.どうすればいい?老朽化したマンションの3つの対策

老朽化したマンションに生じる、様々なトラブルをご紹介してきましたが、老朽化したマンションの対策としては以下3つの方法があり、下記の順番で検討していくことになります。

- 大規模修繕による改修を検討する

- 解体して建替えを検討する

- 解体して敷地を売却する

1つずつ詳しく見ていきましょう。

2-1.大規模修繕による改修を検討する

もっとも有効な対策として、マンション全体の大規模修繕を行い、住みやすい環境に整えていくことが挙げられます。

実際、国土交通省の出している「長期修繕計画作成ガイドライン」では、分譲マンションは12年程度の周期で大規模修繕を実施することを推奨しています。

そのため、多くのマンションではそれぞれの状況に基づいて、定期的な大規模修繕を計画しているところもあります。

大規模修繕を行うことで、古くなった共有設備が新しくなり、マンションの経年劣化を修復し長く安心して暮らせる状態を保つことができます。

たとえば、大規模修繕でマンションのどんな箇所を直しているのかデータを見てみましょう。

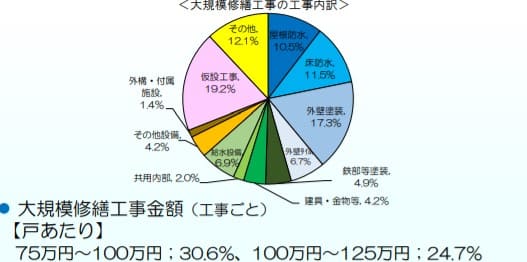

下記の円グラフは、国土交通省で発表している「大規模修繕工事の工事内訳」です。

出典:国土交通省

こちらを見てみると、修繕工事を施したもので多かった修繕箇所は次の通りです。

大規模修繕の修繕箇所ランキング

- 仮設工事 19.2%

- 外壁塗装 17.3%

- その他 12.1%

- 床防水 11.5%

- 屋根防水 10.5%

- 給水設備 6.9%

- 外壁タイル 6.7%

- 鉄部等塗装 4.9%

1位である資材置き場などを作るための仮設工事を省いて考えると、大規模修繕で直すのは、外壁の塗装や外壁タイルなど外観にかかわるものから、床や屋根の防水、給水設備の生活部分に密着する箇所が多いことがわかります。

目に見える部分とライフライン部分が一新されることで、老朽化マンションに住む際の快適さは格段に変わるでしょう。その意味でも、老朽化マンションに長く住む重要な策として、大規模修繕は欠かすことのできないものです。

2-2.解体して建替えする

2つ目の対策としてマンション自体の建替えをすることが挙げられます。

建替えであれば、同じ場所に住み続けられますし、建物自体も一新されて文句なしの環境になるでしょう。ただし、老朽化したマンションの建替えというのは現時点では事例数が少なく、実現性の低さという課題感を抱えているのも事実です。

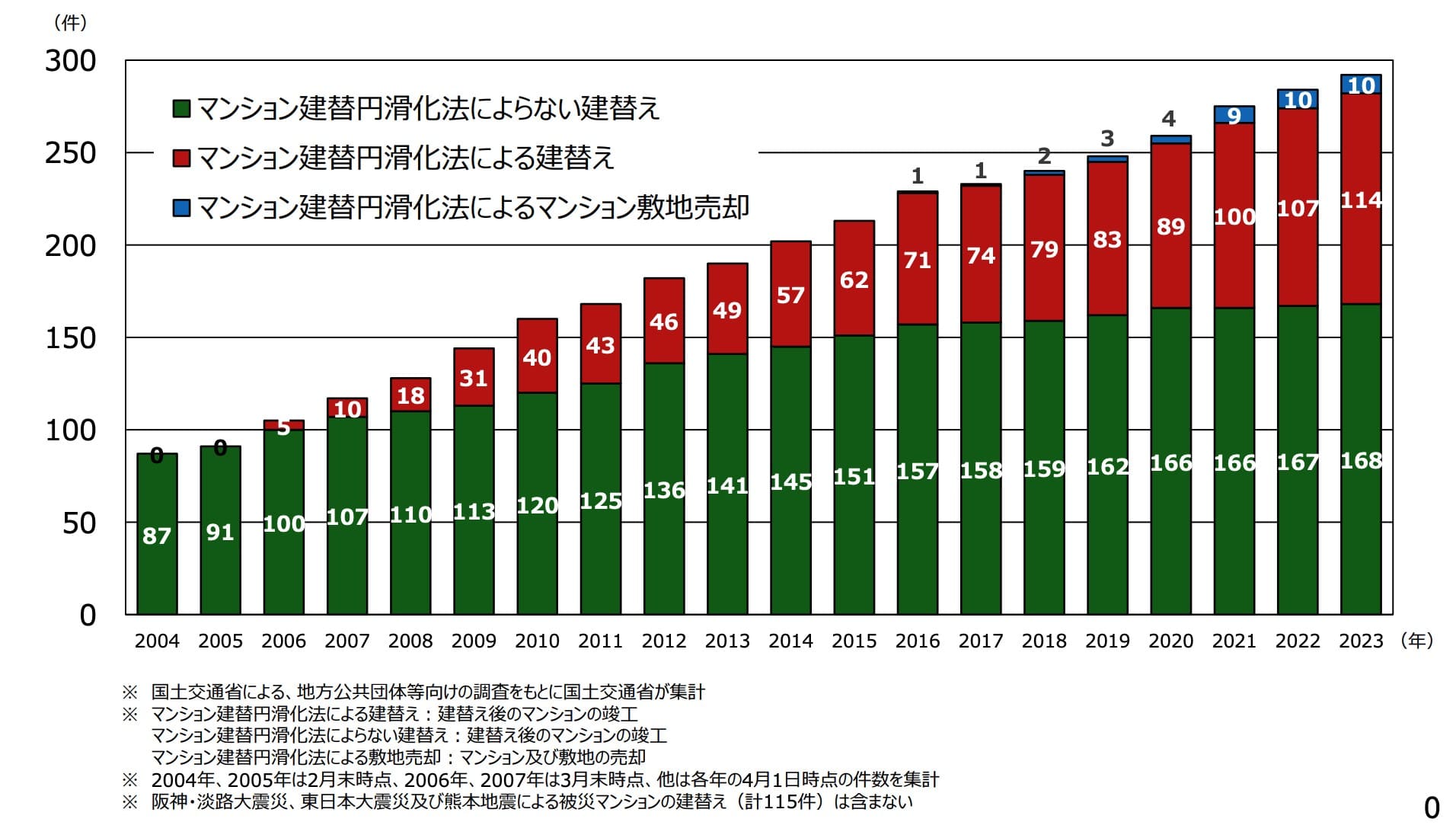

ここで国土交通省が発表している、マンション建て替えの状況を示したグラフを見てみましょう。

出典:国土交通省

出典:国土交通省

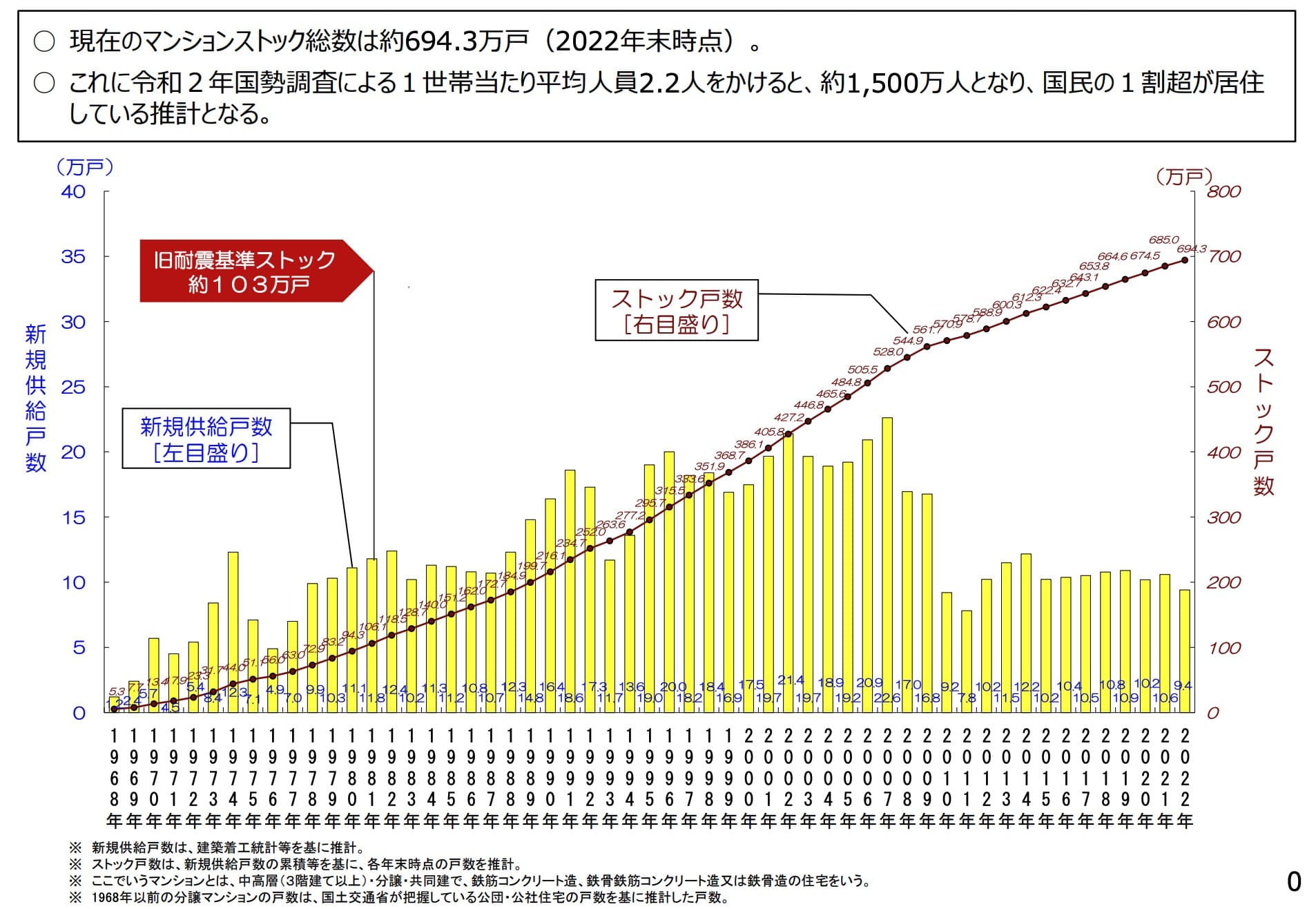

国土交通省によると、現在、日本が抱えるマンションのストック数は694.3万戸(令和4年末時点)となっています。

2023年3月時点では、約23,000戸のマンションが建替えされています。このようにデータだけで見ると、日本でのマンション建替えは非常に少ない数でのみ実施されていることがわかります。

マンションの建替えが積極的に進まない理由として、莫大な建替え費用がかかることと、建替えを実行するためにはマンション「区分所有者」の5分の4以上の賛成と、議決権の5分の4以上の賛成が必要になるという点が挙げられるでしょう。

「議決権」(それぞれの区分所有者が持つ専有面積の割合。総面積1000㎡のマンションのうち、60㎡の部屋の持ち主なら議決権は1000分の60となる)の5分の4以上の賛成とは、たとえば総面積1000㎡のマンションであれば、800㎡以上を超える区分所有者の賛同が必要ということです。

このように建替えを検討する場合は、区分所有者の合意形成が不可欠です。

大規模修繕が困難であり、マンションの建替えの検討が必要な場合は、国土交通省の「マンションの建替えに向けた合意形成に関する マニュアル」にあるとおり、管理組合に検討組織を設置し、適切な専門家を選定し意見を仰ぐなど、慎重に進めていく必要があるでしょう。

2-3.解体して敷地を売却する

3つ目の対策としては、マンション自体を解体して、その跡地を売却するという方法です。

ただし、これは「2-2.建て替えする」と同じように、解体費用をマンションの区分所有者全員で負担する必要があります。

マンションの土地を売却するには、耐震性不足のマンションであることの認定と、区分所有者の5分の4以上の賛成が必要になります。また、建替えの場合と同様、管理組合による検討組織の発足や、専門家の選定に加え、デベロッパーなど売却先の選定も必要になります。

建替え以上に難易度が高くなるため、大規模修繕による改修、建替えを検討した上での選択肢となるでしょう。詳しい内容・進め方については、国土交通省の「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」をご確認ください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.マンションの修繕積立金が足りない原因とは

マンションの修繕積立金が足りない原因とその対策方法を紹介します。

- 滞納者が増加した

- 工事費が高騰した

- もともとの金額設定が低く値上げをしていない

- 比較的割高な工事をした

- 長期的修繕計画の定期的な見直しをしていない

順に紹介します。

3-1.滞納者が増加した

修繕積立金の滞納者が増えると、修繕積立金が足りなくなる可能性があります。修繕積立金は、マンションの住民(管理組合員)から徴収され、積み立てられています。

しかし、修繕積立金が予定通りに支払われないと、毎月の積立額が減り、修繕予定時期までに必要な資金が集まらないという事態になりかねません。

国土交通省の調査によると、調査対象の管理組合の約4割が「管理費等の滞納者を抱えている」と回答しており、滞納者の増加による資金不足のリスクは無視できません。滞納者がいる場合は、催告のような対策を講じて、滞納を習慣化させないことが重要です。

3-2.工事費が高騰した

修繕工事費や人件費の上昇により、修繕時に資金不足のリスクが生じる可能性があります。

マンションの修繕費用は、少子化による労働人口の減少や物価の上昇などの影響で増加しています。また、マンションの築年数や使用する建築資材、依頼会社の選択によっても、修繕費用が予算を超えることがあります。

物価上昇や築年数は避けられない要因ですが、建築資材や依頼会社の見直しによって、費用を抑える余地があります。

3-3.もともとの金額設定が低い

修繕積立金の設定金額が十分でない可能性があります。これは、新築分譲時に立てた計画と実際の状況に差異があるためです。

たとえば、物価の上昇などにより、当初設定した修繕積立金だけでは修繕費用をまかなえなくなるケースが増えています。また、地震や台風の頻発などにより、予想外の修繕が必要になり、資金繰りが困難になる場合もあります。

修繕積立金の設定金額が現状に見合わない場合は、社会情勢に合わせて見直すことが重要です。

3-4.比較的割高な工事をした

比較的割高な工事をした場合も修繕積立金が足りなくなる原因の1つです。

管理組合の役員は建築や工事に詳しくない方が多いため、管理会社の提案に従って工事を進めることが多いです。

管理会社も利益を追求する企業ですので、収益を増やそうします。管理組合の方々は、管理会社の提案を鵜呑みにせず、自ら考えて提案内容を検討することが重要です。

3-5.長期的修繕計画の定期的な見直しをしていない

最後に紹介する修繕積立金が足りなくなる原因は、長期的修繕計画の定期的な見直しをしていないことです。

国土交通省が公表している「長期修繕計画作成ガイドライン」によると、長期修繕計画は5年ごとに見直すことが推奨されています。

定期的に見直しを行わないマンションは、できるだけ早く見直しを行うべきです。計画の見直しにより、実際の修繕費用と徴収金額の差が明らかになります。これによって、徴収方法の見直しの必要性も浮かび上がるでしょう。

4.マンションの老朽化が悪化した末路を迎えないためには

マンション全体の老朽化は、時間の流れと共に避けられないものですが、急速に悪化させない方法が1つあります。それは、マンション管理組合をきちんと機能させることです。

マンション管理組合とは、マンションに部屋を所有する人たちで作る組合です。たとえ部屋を他人に貸していても、部屋のオーナーである以上はこのマンション管理組合に加入する必要があります。

マンション管理組合を健全に機能させるメリットとしては、マンションの資産価値を下げないために組合が中心となって、マンションの状態を維持するための施策を実行しやすいことにあります。

大規模改善の予定やマンション共有設備の修繕など、マンションを快適に保つための施策を決めて実行していくので、マンション全体の老朽化が急速に悪化することが少ないのです。また、その先の建替えや敷地の売却といった選択肢が視野に入る場合も非常に重要となります。

管理組合をきちんと機能させるためには、以下のような手順を押さえておくことが重要です。

- 住人の中で理事会を作り、理事長を始めとした任期付き(1~2年程度)メンバーを選出する

- 月1回もしくは2か月に1回など、定期的に理事会を開催し、検討課題を取り上げ解決策を模索する

- マンション管理や運用方法について適宜管理会社に助言やサポートをお願いする

- マンションの各トラブルに対しての解決策が決まったら、関係各所へ連絡し実行に移す

マンション全体の老朽化という問題に対応する際には、まずは管理組合が適切に機能しているかに着目しマンション全体の品質維持に努めることをおすすめします。

5.自分の部屋(専有部分)だけが老朽化した場合の対策

マンション全体の老朽化についての対策について解説してきましたが、自分の部屋だけが古ぼけてきた場合は、一体どうしたらいいのでしょうか?

ここでは、以下3つの解決法に絞ってご紹介していきます。

- 部分的なリフォームをする

- リノベーションをする

- 売却する

早速見ていきましょう。

5-1.部分的なリフォームをする

1つ目の対策として、部分的なリフォームが効果的です。

トイレやキッチン、浴室などの水回り、窓ガラス、フローリングなどリフォームの必要な箇所だけ新しくすることで、快適な生活を送りやすくなります。

たとえば、部屋中の窓を断熱効果の高い二重窓に付け替えることで、冬はより暖かく室内で過ごせます。さらに、追い炊き機能が備わった給湯器に交換することで、好きな時に好みの温度での入浴も可能になります。

このように部分的なリフォームは、あなたが生活の中で必要としている問題を解決するのに大変効果的です。なによりも、リフォームする場所が限られているので、新たな住居を探して引っ越すことに比べると、かなり予算も押さえることができるのが魅力といえます。

5-2.リノベーションをする

2つ目に考えられるのは、現在住んでいる部屋をリノベーションすることです。

「リノベーション」とは、既存の部屋に間取り変更などの大規模な工事(床下配管も含めて)を行い、新しい機能や価値を加えて、住み心地をよりよくすることを指します。

たとえばリノベーションでは、壁付けキッチンを家族との団欒を考慮して広々とした対面キッチンに作り変えたり、スムーズな生活動線になるように、間取りを自由に変更したりします。

汚れが気になる壁紙や床材を一新して、自分好みのデザイン空間を実現することもできるでしょう。

さらに、設備においても同様のことが言えます。たとえば、共有配管についてはマンション全体の大規模修繕でのメンテナンスが必要ですが、専有部分の配管であれば交換することが可能なケースが多いのです。

こうした修繕を加えることで、これまでより快適な住空間を作り出し、長く住めるように刷新するのがリノベーションの魅力です。

5-3.売却する

3つ目の対策としては、自宅マンションを売却して手放すことが挙げられます。

築年数が古いマンションほど売却の難易度は上がる傾向にありますが、たとえば人気エリアや都心部にあるマンションの場合は、築年数の古さよりも利便性や立地の良さが評価されて、買い手が現れる可能性が十分にあります。

所有している住戸自体の老朽化が気になる場合は、「5−2.リノベーションをする」で解説したとおりリノベーションによる改修・改善が可能なため、購入後にリノベーションを考えている買主に向けて、老朽化した住戸を売却するのも手段の1つでしょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.老朽化したマンションを売却する際に押さえておきたいポイント4選

本章では老朽化したマンションを売却する際に押さえておきたいポイントを4つ紹介します。

- 老朽化したマンションは基本的に売却しにくい

- 都内の人気地位だと売れる可能性が高い

- 高齢者をターゲットとするのも良い

- 不動産会社が買取してくれる可能性あり

順に紹介します。

6-1.老朽化したマンションは基本売却しにくい

老朽化したマンションを売ることは容易ではありません。

古い設備や空き家による治安の悪さなど、懸念事項が多く、他のマンションよりも売却は難しいです。しかし、買い手が見つかれば成功する可能性があるため、買い手を見つける戦略を立てる必要があります。

まずは、自分のマンションの現状を適切に分析し、セールスポイントを把握することが重要です。

6-2.都内の人気地域だと売れる可能性が高い

老朽化したマンションの売れやすさは、地域によって異なります。特に人口の多い都市部、特に東京は他の地域と比較して売れやすい傾向にあります。

築30年以上経過した物件でも、都心部に近いマンションは「ヴィンテージマンション」として知られ、特に若者に人気があります。東京の23区内、特に下記のような都心部であれば、売却価格次第で迅速に売れる可能性はあります。

- 渋谷区

- 港区

- 新宿区

- 中央区

- 千代田区

上記のような地域の場合は、老朽化したマンションでも売れる可能性が高いです。

6-3.高齢者をターゲットとするのも良い

若者だけでなく、老朽化したマンションを購入したいと考える人もいます。なぜなら、一括で購入できるほどの老朽化マンションは、賃貸住宅を借り続けるよりも経済的だからです。

高齢者が住む場所には、交通の便や買い物ができる施設が近くにあることが重要になります。上記のような条件に合致するマンションであれば、売却の確率も高まるでしょう。

6-4.不動産会社が買取してくれることもある

老朽化したマンションの売却に不安を感じたら、不動産会社に相談するのもおすすめです。

最近では、不動産会社が積極的に老朽化したマンションを買い取っています。リノベーションやリフォームを行って売却すれば、利益を得ることも可能です。

不動産会社に売却する際は、内覧が必要ないため、スムーズに売買契約を結べるという大きなメリットもあります。売却に困ったらマンションを不動産のプロに任せることも、一つの方法です。

7.中古マンションをリノベーションのメリット2つ

老朽化したマンションで快適に住むための対策のうち、リノベーションはもっとも有効な手段といえます。ここでは改めて、部屋をリノベーションするメリットについて説明していきます。

- 間取りやデザインを自由に変更できる

- 費用を安く抑えて実施できる

順に説明します。

7-1.間取りやデザインを自由に変更できる

リノベーションの最大のメリットは、間取りや室内デザインを大胆に変更できることです。

フルリノベーションであれば、躯体や柱、梁といった構造部分以外は解体することが可能です。一度リセットしたところから、新しく設計した部屋を作り上げていきます。

そのため、床下や壁紙の裏など見えない部分を刷新しつつ、設備や内装、ライフスタイルに合わせたオリジナルの間取りを作っていくことができます。

実際の例で確認してみましょう。

上のビフォーを見ると、部屋とリビングの2つに分かれていましたが、リノベーション実施後は仕切りが取り払われて、広々とした1つの部屋に変わっています。

部屋の真ん中に位置する対面キッチンが、家族同士のコミュニケーションを増やす役割を担っています。

このように、リノベーションは自分の理想通りの間取りが実現できるので、住み心地を改善するのにも期待できます。

7-2.費用を安く抑えて実施できる

2点目のメリットは、費用が比較的安くすむことです。

新たに新居を購入すると大きな費用と生活環境の変化が伴いますが、自宅をリノベーションする場合はリノベーション費用のみで済み、周辺環境を大きく変えることなく快適な空間へと刷新することが可能です。

8.老朽化したマンションについてよくあるQ&A

老朽化したマンションについてよくある質問にお答えします。

- マンションは何年で老朽化する?

- 老朽化したマンションの建て替えで立ち退き料はもらえる?

同じような疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

8-1.マンションは何年で老朽化する?

厳密に答えると、マンションの老朽化や寿命には特定の年数の定義は存在しません。

税制上や不動産会社による年数の設定はあるものの、実際に住めなくなるまでの年数を寿命とする基準は管理の行き届き具合(管理状態)によって異なるため、〇年までという明確な基準は存在しません。

ちなみにですが、税金を計算するために設定されている法定耐用年数では、鉄筋コンクリートのマンションで最大47年とされています。

ただし、これは税金の基準であり、現在でもバブル期に建てられた40年から50年経過したマンションはまだまだ利用されています。

建築学の観点からは、定期的なリフォームを行えばマンションの寿命は100年以上にもなるとされており、実際の寿命は47年よりも長いと推定されています。1970年代に本格的なマンション建築が始まったので、まだ本当に寿命が来ているマンションは存在しないと言えるでしょう。

8-2.老朽化したマンションの建て替えで立ち退き料はもらえる?

マンションに関連する法律には、区分所有法や借地借家法などがありますが、実際には立ち退き料に関する規定は存在しません。つまり、法律的にはマンションのオーナーは立ち退き料を支払う義務はありません。

実際には、マンションの建て替えを行う際には、入居者に十分な期間を与えて宣告し、立ち退き料を支払わない場合もあります。

厳しいように感じるかもしれませんが、建て替えは入居者の安全を守るために行われるものであり、立ち退き料の支払いが義務化されると建て替えが滞るリスクもあります。

したがって、立ち退き料はオーナーの善意によって支払われるものであることを忘れないようにしましょう。

9.まとめ

今回は、老朽化したマンションで発生する7つのトラブルと、対策についてご紹介してきました。

マンション全体の老朽化を悪化させないためには、マンション管理組合をきちんと機能させることが重要です。

老朽化したマンションでも、本記事で紹介した対策を検討することで、この先も快適に暮らす方法が見つかることを願っています。