「家を買ったら、所有権移転登記をするように言われたけれど、どんな手続き?」

「所有権移転登記をするには、どんな書類が必要で、費用はいくらくらいかかるの?」

不動産を売却したり入手したりした際に、そんな疑問をもった人は多いのではないでしょうか。

「所有権移転登記」とは、「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更する手続き」です。

- 不動産売買

- 相続

- 贈与

- 財産分与

などによって不動産の所有者が変わった際に必要になります。

法的にかならずしなければならないものではありませんが、この手続きを怠ると、登記上は不動産の所有者は前の持ち主のままになってしまうため、なるべく早く手続きすることが推奨されています。

そこでこの記事では、所有権移転登記について知っておくべきことを網羅しました。

まず最初に、所有権移転登記の基礎知識を身につけましょう。

- 所有権移転登記とは

- 所有権移転登記が必要なケース

次に、実際に手続きする際に必要なことをお伝えします。

- 所有権移転登記の必要書類

- 所有権移転登記申請書の書き方

- 所有権移転登記の流れ

- 所有権移転登記にかかる費用

最後まで読めば、どのような手続きかよくわかるはずです。

この記事で、あなたが無事に移転登記を進められるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.所有権移転登記とは

この記事を読んでいる人がもっとも知りたいのは、「所有権移転登記とは何のことか?」という疑問の答えでしょう。

そこでまず、「所有権移転登記」の基本について説明します。

1-1.所有権移転登記とはどんな手続きか?

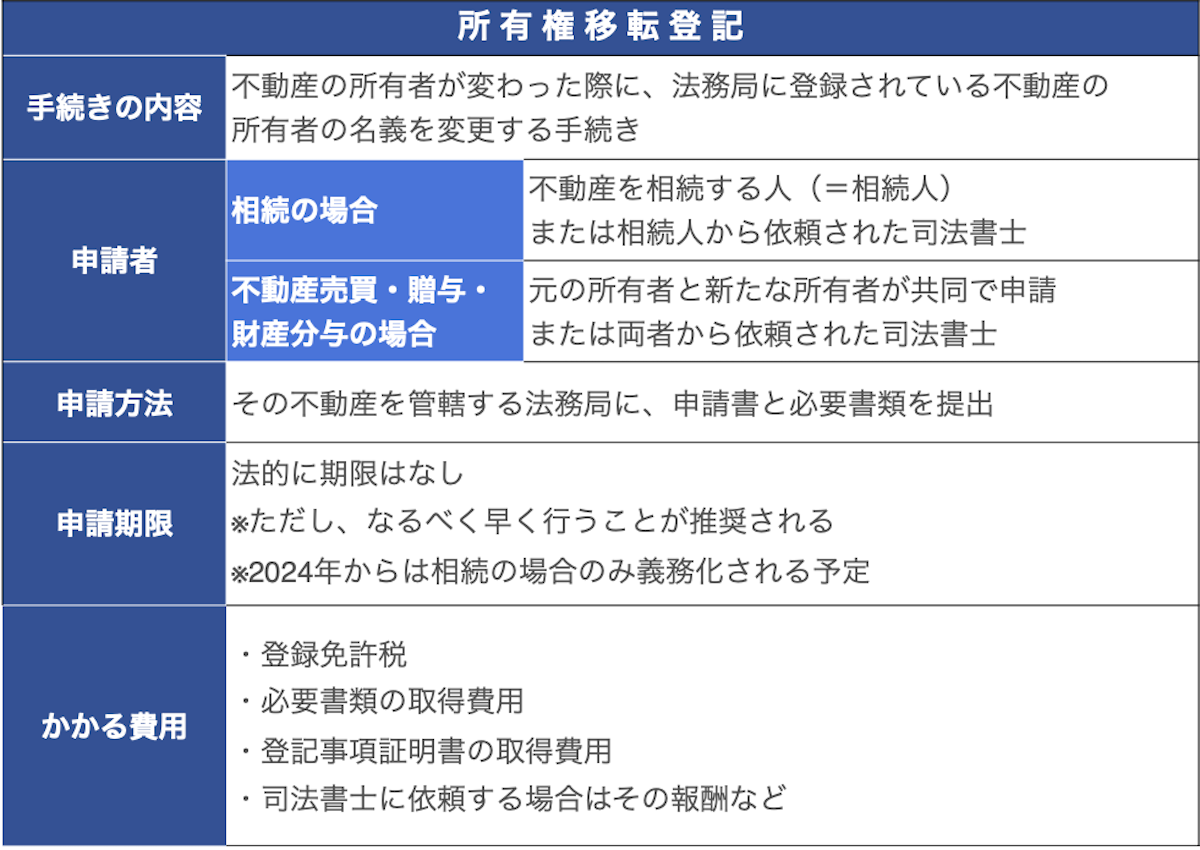

「所有権移転登記」とは、不動産に関する手続きのひとつで、「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更する」ためのものです。

たとえば、不動産を売買すると、その所有権は売主から買主へと移るはずですよね。

ところが不動産売買の場合、売買契約を交わして購入代金を支払っただけでは所有権は変わりません。

法務局に登録されている所有者(=登記簿上の「権利者」)は、自動的に変更されないからです。

売買が成立した際に、誰か関係者が不動産登記の「権利者=登記名義人」を売主から買主に変更する手続きをしなければなりません。

この手続きが、「所有権移転登記」です。

一般には「不動産登記の名義変更」などと呼ばれることもあります。

所有権移転登記は、不動産売買に限って必要なわけではありません。

それ以外にも、相続で所有者が親から子に変わる場合や、離婚による財産分与で夫から妻に譲られる場合などにも必要です。

実際の登記手続きは、必要書類を揃えた上で、その不動産を管轄する法務局に提出します。

その概要を簡単にまとめましたので、以下の表を見てください。

1-2.所有権移転登記はなぜ必要か

では、この手続きはなぜ必要なのでしょうか?

実は、所有権移転登記は法的にかならず行わなければならない義務ではありません。

手続きをせずに放置していても、現在のところは何の罰則もないのです。

(ただし、2024年からは相続の場合のみ義務化され、相続の開始から3年以内に不動産の登記申請をしなければ、10万円以下の過料を科せられる恐れがあるので要注意です。)

ですが、前述したように、所有権移転登記をしない限り、登記簿上の所有権は前の所有者がもっているままです。

となると、

- 固定資産税や都市計画税の請求が前の所有者にいってしまう

- 前の所有者が勝手に別の人に不動産を売ってしまう「二重売買」の恐れがある

など、前の所有者と新たな所有者の双方にデメリットが生じます。

そのため、不動産の所有者が変わった場合には、すみやかに所有権移転登記をする必要があるのです。

1-3.所有権移転登記は自分でもできる

所有権移転登記が必要な手続きであることはわかりましたよね。

となると、実際の手続きは誰が行えばいいのでしょうか?

この登記手続きは、弁護士や司法書士などの有資格者でなくても誰でも行うことができるものです。

実際に、遺産相続や贈与などで土地や家を手に入れて、自分で登記申請をする人もいます。

ただし、所有権移転登記は、相続などのケースによっては必要書類が多いのが難点です。

また、自分で作成する書類もあり、それらが正しく揃っていなかったり、記載のしかたが間違っていたりすると、登記がスムーズに進みません。

そのため、登記手続きを司法書士に依頼する人も多いのが現実です。

司法書士は、書類作成と登記の専門家ですので、間違いなくスムーズに申請を進めてくれるでしょう。

登記の手続きについては、この記事の「3.所有権移転登記の必要書類」「4.所有権移転登記申請書の書き方」「5.所有権移転登記の流れ」でも簡単に説明しますが、くわしく知りたい場合は別記事「所有権移転登記は自分でできる|必要書類、手続きの流れ、費用などを解説」を参照してください。

2.所有権移転登記が必要なケース

所有権移転登記は、不動産の所有者が変わるときに必要な手続きです。

では、具体的にはどんな場合でしょうか?

それは、以下4つの主なケースに大別されます。

- 不動産売買をしたとき

- 相続したとき

- 贈与したとき

- 財産分与したとき

それぞれについて説明しておきましょう。

2-1.不動産売買

所有権が移るケースとしてもっとも想像しやすいのは、不動産を売った/買った場合だと思います。

売買契約が成立した際には、登記簿の「権利者」を売主から買主に変更しなければなりません。

これは、中古物件の売買や土地の売買では当然必要な手続きですが、それだけに限らず新築の建売物件の土地についても行われます(建物については建物表題登記、建物の所有権保存登記が必要です)。

というのも、新築建売は、売れる前は不動産会社などの所有になっているからです。

一方で、注文住宅などの建築工事請負契約で取得した建物に関しては、最初から買主の名義にすることができるため、所有権移転登記の必要はありません。ただし、「建物表題登記」や「所有権保存登記」のように、別の手続きが必要になります。

ちなみに不動産売買の際の所有権移転登記は、原則的には売主と買主が共同で手続きするものです。

が、実際には不動産仲介業者が司法書士を紹介してくれるので、双方ともそちらに依頼するケースが多いようです。

2-2.相続

もうひとつ、所有権移転登記のよくあるケースとしては、相続があります。

親族などが亡くなったことにより、その人がもっていた不動産を、相続を受ける人=相続人が受け継ぐ場合、登記簿上の「権利者」を亡くなった方から相続人に変更する必要があるのです。

実は、所有権移転登記の4ケースの中で、もっとも必要書類が多く手続きが煩雑なのがこの相続です。

というのも、元の所有者が亡くなっているため、その人に関する書類も相続人が用意しなければなりません。

さらに、相続人が複数いる場合も多く、その全員の書類を集めたり、必要な場合は親族の相続関係を明らかにする「相続関係説明図」を作成したりする手間もあります。

そのため、他の3ケースに比べると自分で手続きするハードルが高く、司法書士に依頼する人が多いようです。

また、前述したように所有権移転登記は義務ではありませんが、相続の場合に限っては2024年から相続を認識してから3年以内の登記申請が義務化される予定です。

そうなると相続人は、相続によって不動産を受け継ぐことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料を科せられる恐れが出てきます。

そのようなことがないよう、相続後はなるべく速やかに手続きしましょう。

2-3.贈与

相続は不動産所有者の死亡による所有権の移転ですが、一方で所有者の生前に不動産を親族などに譲る「贈与」が行われる場合もあります。

その際にも、贈る側から贈られる側に権利者の名義を変更するため、所有権移転登記が必要です。

手続きは、不動産売買と同様に、元の持ち主と新たな持ち主が共同で行うのが原則です。

が、実際にはどちらかがもう一方から委任を受けて、代表して手続きすることが多いようです。

2-4.財産分与

4つ目のケースは、財産分与です。

2-4-1.財産分与とは

財産分与は、夫婦が離婚する際に共有の財産をそれぞれに分ける手続きですが、不動産を所有している場合は、所有権移転登記が必要になる可能性が生じます。

夫名義、または妻名義の不動産を、相手の名義に変更するケースもありますし、夫婦共有名義の不動産をどちらか一方の単独名義に書き換える場合もあります。

いずれにしろ、本来は2人共同で登記申請をするべきなのですが、財産分与の原因が離婚ですので、共同作業が難しい場合も多いでしょう。

となると、どちらかがもう一方から委任を受けて、代表して申請手続きを行うか、もしくは双方ともに司法書士に依頼することになります。

2-4-2.財産分与には期限がある

注意したいのは、財産分与をした後の所有権移転登記には期限はありませんが、財産を請求する権利がある期間のは2年間であるということです。

離婚後2年以内に財産分与をすませなければならず、もしそれ以後に「分与していない財産について、分与してほしい」と申し立てても、裁判所で却下されてしまうのです。

これは不動産に限らず、預貯金、保険商品、車、住宅ローンの残債など、あらゆる財産に関しても同様ですので、離婚後2年以内にかならずすべての共有財産の分与を完了するようにしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.所有権移転登記の必要書類

ここまでで、所有権移転登記についての基礎知識は説明し終わりました。

次は、実際の手続きについての解説をしていきましょう。

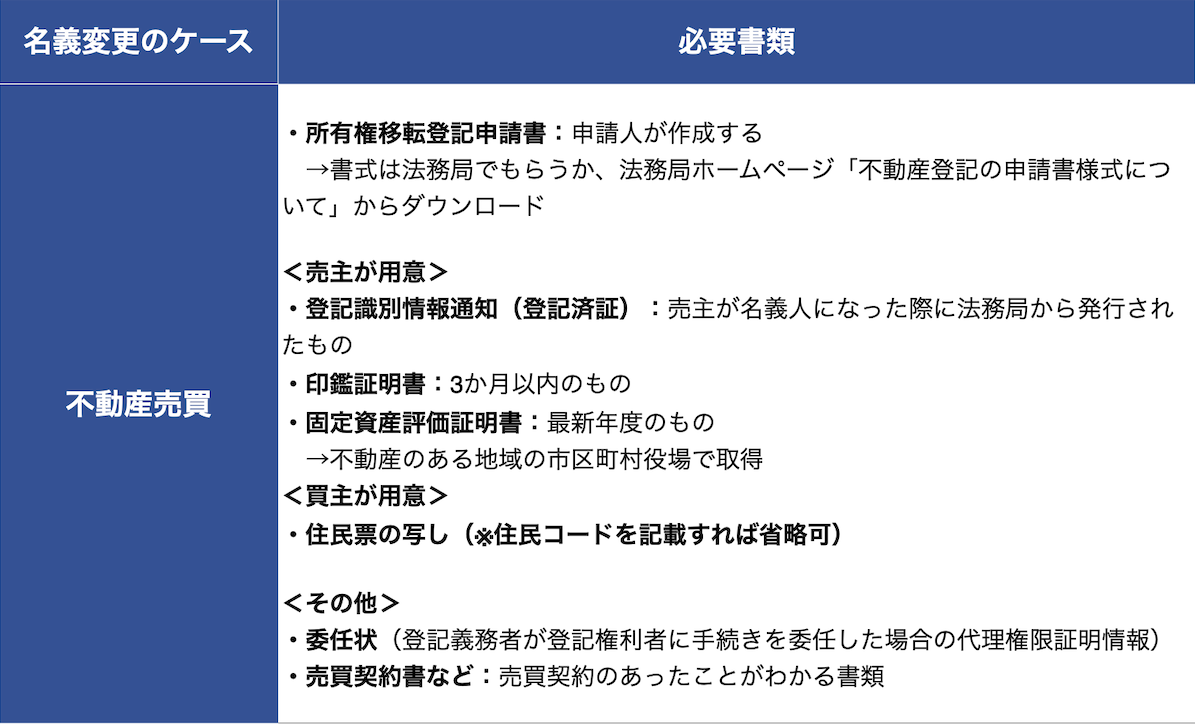

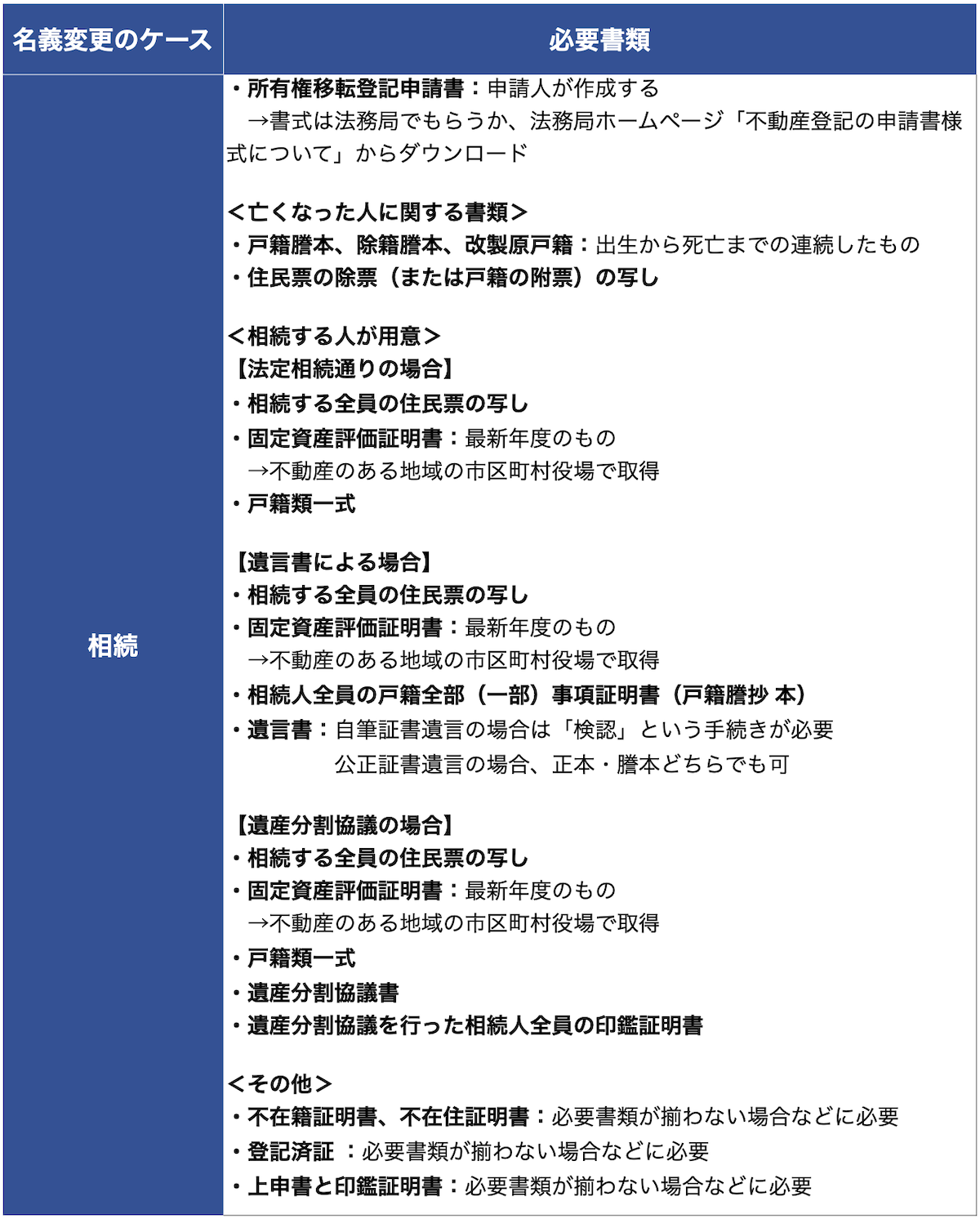

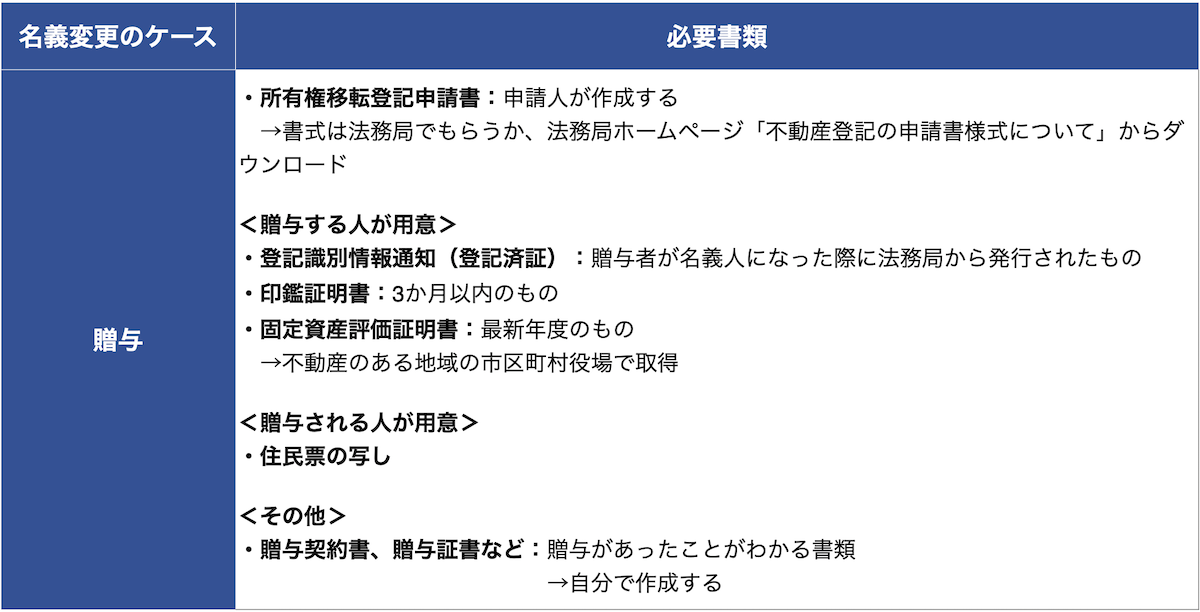

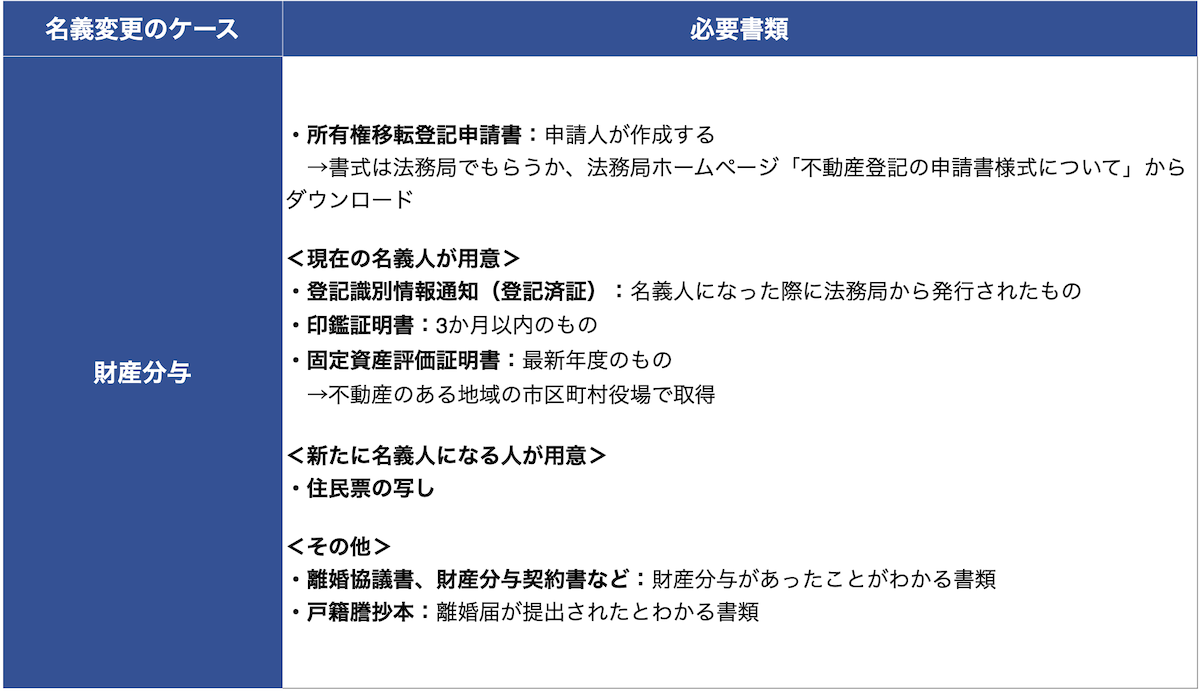

まず最初に知っておきたいのは、所有権移転登記のためにどんな書類を揃える必要があるのか、ということですが、実は必要書類は前述の4つのケースごとに異なります。

それぞれ表にまとめましたので、登記申請をする際には以下を見て書類を揃えてください。

【不動産売買の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

【相続の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

【贈与の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

【財産分与の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

4.所有権移転登記申請書の書き方

所有権移転登記では、自分で作成・記入しなければいけない書類もいくつかあります。

中でも4ケースすべてで必要になるのが、「所有権移転登記申請書」です。

これには決まった書式があり、法務局でもらうか、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」からダウンロードすることで入手できますので、その上で記入しましょう。

記入のしかたは4つのケースごとに多少異なりますが、くわしい記載例が法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」で公開されていますので、それに従って作成すれば結構です。

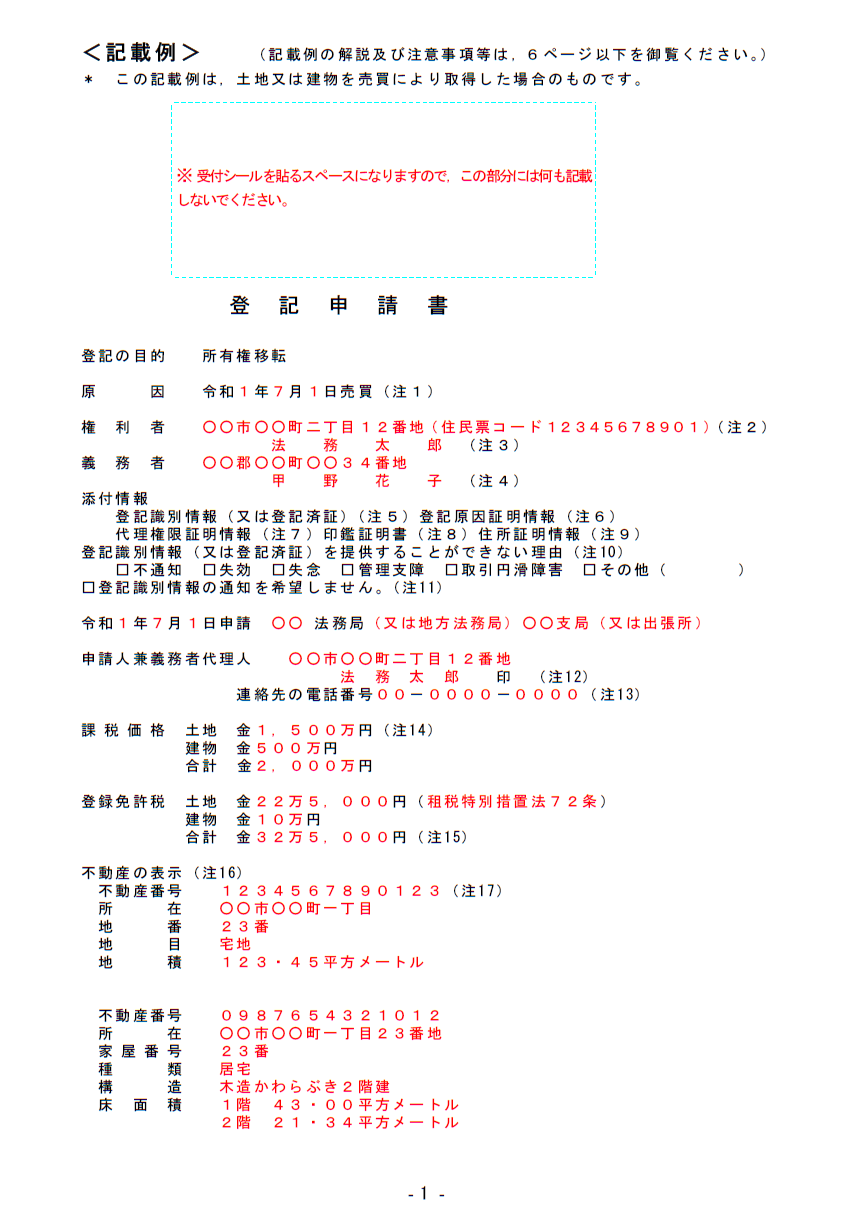

ここでは4ケースを代表して「不動産売買」の場合の記入のしかたを説明しておきますので、以下の記載例を見てください。

4-1.所有権移転登記申請書の記載例

法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」によれば、「不動産売買」の場合の所有権移転登記申請書の書き方は以下の通りです。

<不動産売買による所有権移転登記申請書の記入見本>

<不動産売買による所有権移転登記申請書の記入のしかた>

(注1)売買契約が成立した日を記載します。

(注2)住民票コードを記載した場合、住民票の写しの提出を省略できます。

(注3)買主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は、住民票の写しと一致していなければなりません。

なお、この記載は、買主が売主の申請代理人となった場合についてのものです。売主と買主が申請人となる場合には,売主(義務者)の氏名(法 人の場合は代表者の氏名)の末尾に印鑑証明書と同じ印(実印)を,買主 (権利者)の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の末尾に認印をそれぞれ押してください。

(注4)売主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は、登記記録(登記簿)と一致していなければなりません。

→もし一致していない場合は、住所、氏名または名称を現在のものに変更する「変更登記」を同時に行う必要があります。

(注5)売主の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本を提出するので、その旨をこの欄に記載します。

(注6)「登記原因証明情報」とは、この登記をする原因となった事柄及びそのために権利に変動が生じたことを証明する情報のことです。

不動産売買の場合は、「売買契約書」がこれにあたります。

その書類を添付したことを知らせるために、この欄に「登記原因証明情報」と記載します。

(注7)登記の申請を売主と買主が共同で行わず、売主が買主に委任した場合、委任状が必要になります。

それを添付する場合は、この欄に「代理権限証明情報」と記載します。

(注8)売主の印鑑証明書(3か月以内に作成されたもの)を添付したことを記載します。

(注9)買主の住民票の写しを添付したことを記載します。

住民票コードを記載した場合は、提出しなくて結構です。

(注10)もし売主が「登記識別情報(または登記済証)」を提出できない場合に、その理由に該当するものにチェックをします。

(注11)買主が登記識別情報の通知を希望しない場合に、この欄にチェックをします。

(注12)売主が買主に登記申請を委任した場合、買主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は「権利者」欄(注3)と一致していなければなりません。

また、氏名の末尾には認め印を押します。

(注13)もし申請後の法務局の審査で、記載内容などに補正が必要になった場合に、法務局の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

携帯電話でも構いません。

(注14)売買する不動産の固定資産税評価額を記載します。

(注15)登録免許税の金額を記載します。

金額の計算は、「登録免許税の計算」にしたがってください。

(注16)名義変更する不動産について、登記記録(登記簿)にしたがって正しく記載してください。

(注17)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目および地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積)の記載は省略できます。

(注18)申請書が複数枚にわたる場合は、申請人またはその代表者、もしくは代理人が各用紙のつづり目に契印を押してください。

4-2.所有権移転登記申請書記入のルールと注意点

所有権移転登記申請書は、上記の見本に従って該当する内容を記入していけばいいものですが、書き方には注意が必要です。

正式な書類の書き方にのっとっていなかったり、誤字があったりすれば、申請書の修正(法務局では「補正」といいます)や再提出を求められる恐れがあるためです。

そこで、書き方のルールや注意点をまとめましたので、以下のことを守って記入してください。

◎申請書をダウンロード・プリントアウトして記入する場合は、A4用紙で長期間保存できる丈夫な紙質のもの(上質紙など)を使用する

◎文字は、以下の方法で記入する

- ダウンロードした書式に直接PCで入力

- 紙の書式に黒色インク、黒色ボールペン、カーボン紙(摩擦で消えたり薄くなったりしないもの)などで記入

→鉛筆は不可

◎住所・氏名は登記簿の記載と完全に一致させる

→登記簿に「1丁目2番3号」とある場合は、「1丁目2-3」「1-2-3」などと書いてはいけない

登記簿に「渡邊」とあるのに「渡辺」と書いたり、「櫻井」を「桜井」と書いたりしてはいけない

◎書き間違いを訂正する場合は、二本線で消したうえで訂正印を押す

→一本線で消したり、塗りつぶしたり、修正液で消したりしてはいけない

参照:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」

もしこれ以外にわからないことがある場合は、以下の方法で確認しましょう。

◎法務局ホームページの「不動産登記のよくあるご質問等」を参照する

◎管轄の法務局に電話で問い合わせる

各法務局の連絡先は、「法務局・地方法務局所在地一覧」をご覧ください。

◎管轄の法務局の「登記手続案内」を利用する

→各法務局の電話案内窓口に電話で相談日時を予約すると、その日時に担当者から電話がかかってきて書類の記入方法などを教えてもらえるしくみ

管轄の法務局は以下のページで調べられます。

5.所有権移転登記の流れ

さて、必要書類が揃ったら、いよいよ法務局に所有権移転登記の申請をします。

前述のように、申請は自分ですることもできますし、司法書士に依頼して代行してもらうこともできます。

それぞれの場合の申請の流れを説明しましょう。

5-1.自分で申請する場合

自分で申請する場合の手順は、別記事「所有権移転登記は自分でできる|必要書類、手続きの流れ、費用などを解説」にくわしく説明していますので、そちらを参照してください。

この記事では、簡単な流れのみお知らせします。

1)「所有権移転登記申請書」を入手する:最寄りの法務局で書式をもらうか、法務局ホームページ

「不動産登記の申請書様式について」からダウンロードする

▽

2)申請書に必要事項を記入する:「4.所有権移転登記申請書の書き方」を参考に記入する

▽

3)必要書類を集める:申請書作成と並行して、「3.所有権移転登記の必要書類」を集める

▽

4)法務局で登記申請をする:所有権を移転する不動産を管轄する法務局に、申請書と必要書類を提出する

※最寄りの法務局ではなく、不動産を管轄する法務局なので要注意

▽

5)法務局で審査される:通常は1~2週間程度かかる

もし申請書類に不備や間違いがあれば、法務局から連絡が入る

→簡単な修正なら法務局に出向いてその場で修正

→大きな修正なら再申請

▽

6)登記識別情報をもらう:審査を通過すると所有権移転登記がなされ、法務局から申請者に

「登記識別情報通知」を窓口(申請時に希望すれば郵送も可)で受け取る

以上で所有権移転登記は完了です。

法務局から交付される「登記識別情報通知」は、いわゆる「権利証」になりますので、なくさないよう大切に保管しましょう。

5-2.司法書士に依頼する場合

次に、手続きを司法書士に依頼する場合です。

細かい流れは司法書士事務所によって異なりますが、おおむね以下のように進められます。

1)司法書士を探す:インターネットで検索する、知人に紹介してもらうなどして依頼先を探す

▽

2)面談・無料相談:依頼したい司法書士に予約をとって面談する

無料相談をしているところも多いので、複数の司法書士に相談し、

費用の見積もりをとって比較してもよい

▽

3)依頼:司法書士を決めたら、正式に依頼する

その際に、委任状が用意されるので記入して委任する

▽

4)書類収集:依頼内容により、自分で集める書類があれば集める

ほぼすべての書類を司法書士に集めてもらうこともできる

▽

5)書類に署名・捺印:司法書士が書類を用意・作成したら、必要なものに署名・捺印する

▽

6)法務局に申請:司法書士が法務局に申請書類を提出する

▽

7)登記識別情報をもらう:1~2週間の審査後、問題がなければ登記が完了する

法務局から「登記識別情報通知」が交付される

窓口(申請時に希望すれば郵送も可)で受け取る

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.所有権移転登記にかかる費用

ここまでの説明で、所有権移転登記の手続きをどうすればいいのかはわかりましたよね。

あと気になるのは手続きにかかる費用でしょう。

所有権移転登記にかかる費用については、別記事「所有権移転登記の費用|登録免許税の計算方法、その他費用の内訳を解説」でくわしく説明していますので、そちらを参照してください。

この記事では、最小限必要なことを説明します。

発生する費用は、主に以下の4種です。

- 登録免許税:法務局への登記申請にかかる費用

- 登記事項証明書の取得費用:「登記事項証明書」を取得する費用

- 必要書類の取得費用:戸籍謄本、住民票の写しなどを交付してもらう手数料

- その他:交通費、郵送費、司法書士に依頼する場合はその報酬など

それぞれ説明します。

6-1.登録免許税

「登録免許税」は、法務局で各種登記の申請を行う場合にはかならず納めなければならない税金です。

金額は手続きの内容によって異なり、申請の際に必要額の収入印紙を購入し、台紙に貼りつけて申請書と一緒に納付します。

所有権移転登記の場合の登録免許税は、ケースによって以下のように定められています。

◎不動産売買・贈与・財産分与の場合:不動産の価額の2%

◎相続の場合:不動産の価額の0.4%

不動産の価額別に算出すると、以下の金額になります。なお、こちらの表は軽減措置を適用しない本来の税率で計算した場合の金額を表しています。

6-2.登記事項証明書の取得費用

所有権移転登記をする際には、まず現在どのような登記内容になっているのかを確認しなければなりません。

それには、登記情報が記載されている「登記事項証明書」を取得する必要があります。

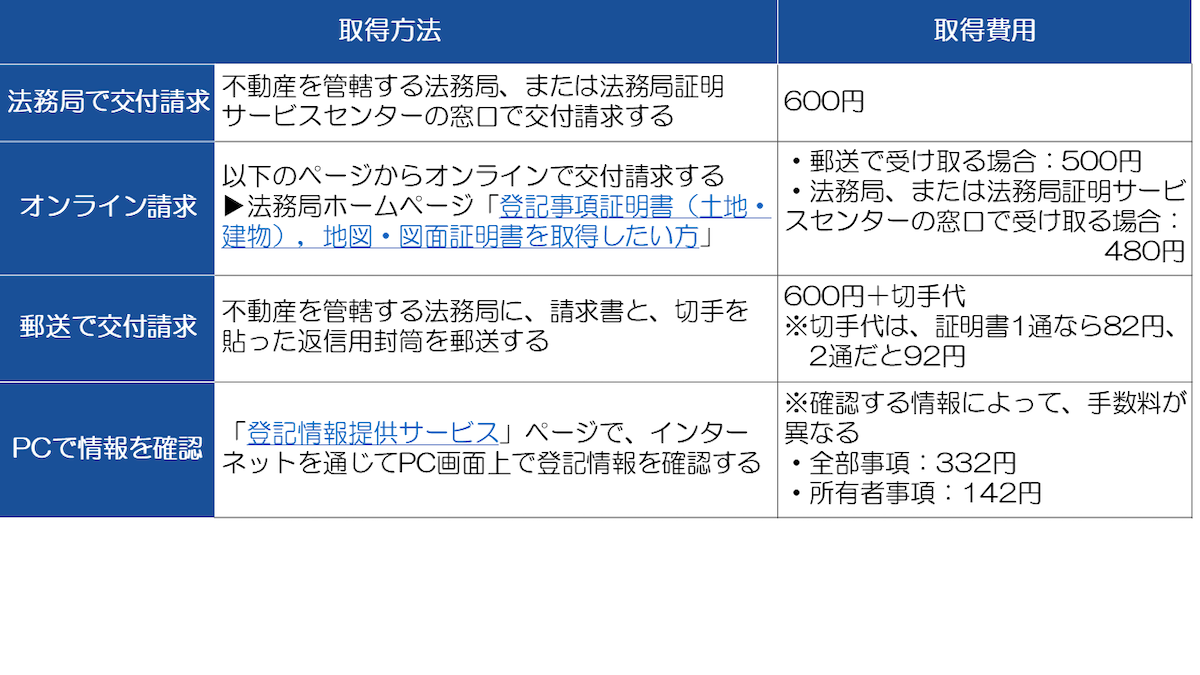

その取得方法と費用は以下の通りです。

管轄の法務局は、法務局ホームページ「管轄のご案内」で調べることができます。

交付請求に必要な請求書は、法務局の窓口でもらうか、こちらからダウンロードしてください。

6-3.必要書類の取得費用

次に、必要書類の取得に際して、費用がかかるものがあります。

金額は、書類を発行してくれる自治体によって異なりますが、目安としてはおおむね以下のようなものでしょう。

- 住民票の写し:300円程度

- 固定資産評価証明書の写し:300円程度

- 印鑑証明書:300円程度

- 登記原因証明情報:1万円程度(司法書士の作成の場合)

6-4.その他

上記3種の費用はかならず発生するものですが、それ以外にもケースによって以下のような費用が必要になります。

◎司法書士の報酬:司法書士に依頼する場合にのみ発生します。

◎郵送費:司法書士に依頼する場合、各種書類を郵送してもらうための実費です。

◎交通費、日当:司法書士に依頼し、書類取得や法務局訪問のために遠方に出向く必要が生じた場合に発生する費用です。

この中で気になるのは司法書士の報酬ですよね。

司法書士報酬は自由化されているので、事務所によってもケースによっても費用はまちまちです。

特に難しい点のないケースであれば、5万~10万円程度が一般的でしょう。

もちろんこれには登録免許税や書類の取得費用などは含まれませんので、依頼者はそれも負担します。

さらに、相続人の数が多い場合や、同時に多数の不動産について登記する場合は、集める書類も多く手続きが煩雑になるため、司法書士の報酬が加算される場合もあります。

そのため、司法書士に依頼する場合は、正式に依頼する前の面談や無料相談の時点で見積額を出してもらうようにするといいでしょう。

7.まとめ

いかがでしたか?

所有権移転登記について、知りたいことがよくわかったかと思います。

では最後に、記事の要点をまとめてみましょう。

◎「所有権移転登記」とは、「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更する手続き」

◎所有権移転登記が必要なケースは、

- 不動産売買

- 相続

- 贈与

- 財産分与

◎所有権移転登記は自分でもできるが、司法書士に依頼するのが一般的

◎所有権移転登記にかかる費用は、

- 登録免許税

- 必要書類の取得費用 など

以上を踏まえて、あなたがスムーズに登記できるよう願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。