「不動産を相続したら、所有権移転登記が必要だと言われた、その手続きは自分でできるもの?」

「所有権移転登記を自分でやってみたいので、くわしい手順が知りたい」

相続や売買などで不動産を入手したり、手放したりした際に、そんな疑問をもった方もいるのではないでしょうか。

結論からいえば、所有権移転登記は自分で行うことができます。

特別な資格が必要な手続きではありません。

ただ、ケースによっては必要書類が非常に多く、手続きが煩雑になるため、一般的には司法書士に依頼する人が多いようです。

そこでこの記事では、「所有権移転登記を自分でしたい」という人向けに、知っておくべきことをまとめました。

まず最初はこの登記がどんなものか、基本的な知識を身に付けてください。

- 所有権移転登記とは

- 所有権移転登記を自分でできるケース、司法書士に依頼すべきケース

その上で、実際に自分で手続きするための手順などを解説します。

- 所有権移転登記が必要なケースと手続きの概要

- 所有権移転登記に必要な書類

- 所有権移転登記にかかる費用

- 所有権移転登記を自分でする際の手続きの流れ

- 所有権移転登記を自分でする際の注意点

- 同時に他の登記が必要なケース

最後まで読めば、自力で登記申請をする方法がわかるはずです。

この記事で、あなたが無事に登記をすませられるよう願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.所有権移転登記は自分でするより司法書士に依頼するのがおすすめ

「所有権移転登記」は、不動産を売買したり相続したりした際に必要な手続きですが、実はこの登記、特別な資格がなくても誰でもできるものです。

ただ、相続などの場合には必要書類も多く、手続きが煩雑なため、司法書士に依頼する人が多いです。

そこでまず、所有権移転登記とはどんな手続きかを理解した上で、自分で手続きするか、司法書士に依頼するかを判断しましょう。

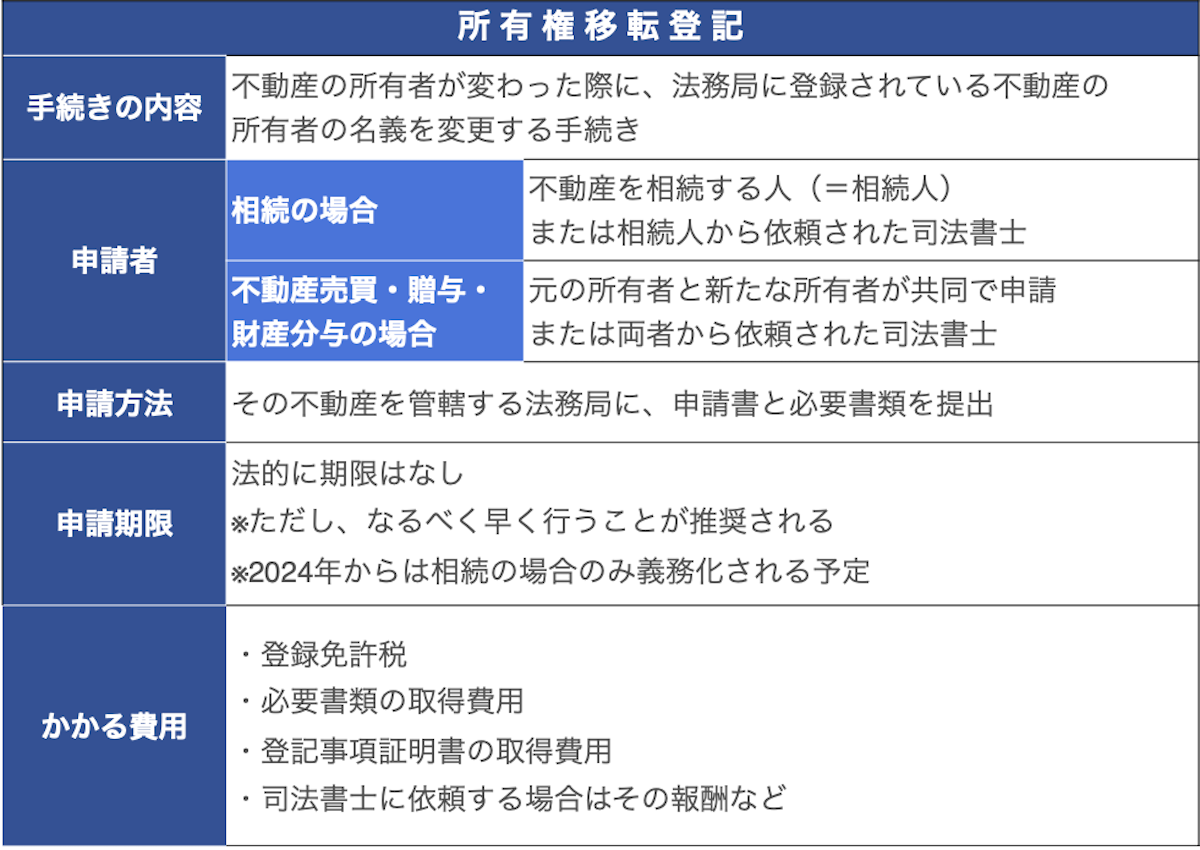

1-1.所有権移転登記とは

そもそも「所有権移転登記」とは何のためのどんな手続きでしょうか?

ひと言でいえば、「法務局に登録されている不動産の所有者の名義を変更する」ための手続きです。

土地や建物といった不動産は、それぞれ「登記」されています。

「不動産登記」とは、その不動産がどこにあるか、広さはどれくらいか、誰が所有している(=権利を持っている)かといった情報を法務局に登録することで、これらは「登記記録(登記簿)」に記載・保管されます。

もし、不動産が別の人に売却されたり、所有者が亡くなって親族に相続されたりした場合は、その不動産の所有者が変わりますよね。

ですが、所有者が変わったからといって、登記の内容が自動的に変更されることはありません。

不動産の所有者やその代理人などが、「所有者が変わりました=所有権が別の人に移ります」という申請をして、登記の内容を変更する必要があるのです。

この手続きが「所有権移転登記」です。

所有権移転登記は、法的に義務付けられているものではありません。

が、もしこの手続きを怠ると、不動産の所有者は登記簿上では前の持ち主のままです。

- 固定資産税や都市計画税の請求が元の所有者にいってしまう

- 元の所有者が別の人に不動産を再度売却する「二重売買」ができてしまう

といったデメリットがありますので、不動産の所有者が変わった場合はかならずこの手続きをしてください。

1-2.所有権移転登記は誰がする?

前述したように、所有権移転登記は法的義務ではありませんが、しなければさまざまな不都合があるため必要な手続きです。

では、実際の手続きは誰がするのでしょうか?

それは、「所有権がどういう理由で移転するのか」によって以下のように分かれます。

- 相続による所有権移転の場合:不動産を相続する人(=相続人)が申請する

- それ以外の場合(不動産売買など):元の所有者と新たな所有者が共同で申請する

基本的には、不動産の前の持ち主と今の持ち主の両者で手続きすべきですが、相続の場合は元の持ち主が亡くなっているため、相続人が単独で手続きすることになるわけです。

1-3.実際には司法書士に依頼するのが一般的

が、これらの登記申請を自分でしない人も多いのが実情です。

その場合は誰が手続きするかというと、不動産の所有者から依頼を受けた司法書士です。

所有権移転登記は、特に資格などは必要なく誰でもできるものですが、素人がはじめて手続きしようとすると、申請書に自分で記入しなければならず、必要書類も多いため「難しい」と感じる人も多いでしょう。

そこで、登記のプロである司法書士が、不動産の元の所有者と今の所有者、両者から委任を受けて、代理人として登記申請を行なってくれるわけです。

実際に、不動産売買や相続などでは、手続きを司法書士に依頼するケースが一般的です。

自分で手続きする労力を考えると、5万~10万円程度の報酬で代行してくれる司法書士をやはりおすすめしたいです。

2.所有権移転登記を司法書士に依頼した方がよい理由

では、なぜ所有権移転登記は司法書士に依頼するほうがいいのでしょうか?

主な理由は以下の通りです。

2-1.ミスなくスムーズに手続きできる

前述したように、司法書士は登記のプロです。

そのため、所有権移転登記にも慣れていて、ミスや不備なくスムーズに手続きしてもらえます。

特に、相続の場合には必要書類が多く、作成しなければならない書面もあって手続きが煩雑です。

もし自分で手続きを行って、書類の記載ミスや不備があれば、修正や再申請が必要になってしまいます。

無駄な手間や時間をかけないためにも、司法書士に依頼するのがおすすめです。

2-2.面倒な交渉を代行してくれる

もうひとつの理由は、所有権移転登記の手続きでは、面倒な交渉や密なコミュニケーションが必要だからです。

たとえば不動産売買の場合、買う側と売る側との間でやりとりしなければならないシーンが多くあります。

元の持ち主が住宅ローンを組んでいたなら、その抵当権抹消の手続きもありますし、住宅ローン支払い中であれば、その不動産の持ち主が変わることについて、融資を受けている銀行とのやりとりも発生します。

また、相続の場合は、他の相続人と遺産分割協議をしたり、疎遠な親戚を探し出して話し合ったりする必要も出てきます。

所有権移転登記以外にもこれらを自分で行うとなれば、面倒はさらに増えるでしょう。

それならば、不動産売買、相続、贈与、財産分与のいずれの場合も、所有権移転登記を含めた一連の手続きをまとめて司法書士に依頼した方が、時間も労力もかからずにすみます。

「自分で手続きしたい」と思っていても、ぜひ一度司法書士への相談も検討してみてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.所有権移転登記を自分でできるケース、司法書士に依頼すべきケース

前述のように、所有権移転登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

ただ、「やはり自分で手続きしたい」という方もあるでしょう。

そこで、どういうケースなら自分でも手続きできるのか、あるいは司法書士に依頼すべきなのはどんな場合か、考えてみましょう。

3-1.自分でできるケース

まず、自分で登記手続きができるケースですが、「こういう場合はかならず自分でできる」と言い切れるものはありません。

登記の手続きは、個別のケースごとに必要書類や申請書の書き方などが異なり、一概に「この場合は簡単、この場合は難しい」と言い切れないからです。

それよりは、「こういう条件がそろっていれば、自分でも手続きできる可能性が高い」と言う方がわかりやすいかと思います。

それは以下のようなケースです。

◎平日の昼間に時間が取れる人

→登記の手続きでは、必要な書類を集めるために市区町村役場をあちこちまわったり、法務局に出向いたりする必要があります。

そのため、役所があいている平日の日中に比較的自由に動ける人なら自分で手続きできるでしょう。

◎公的な書類の作成や読み解きができる

→登記に際しては、「登記申請書」などの書類を作成しなければなりません。

また、相続の場合は古い戸籍を読み解いていく作業もあります。

これらの作業に苦手意識がなく慣れている人は、登記の手続きをしやすいはずです。

以上の条件に当てはまるのであれば、自力で登記手続きにチャレンジしてみてもいいでしょう。

3-2.司法書士に依頼すべきケース

一方で、「こういう場合は手続きが難しいので、自分でせずにぜひ司法書士に依頼すべき」というケースはいくつか挙げられます。

3-2-1.相続の場合

相続は、所有権移転登記の中でも特に手続きが煩雑なものです。

以下のような場合は、ぜひ司法書士に依頼してください。

◎相続人が複数いて遺産分割が複雑な場合

→集めなければいけない戸籍謄本などの書類が多く、「遺産分割協議書」などの作成も複雑になります。

◎亡くなった人より前の世代から名義変更がされていない場合

→何代も前から名義変更をしていないケースもあります。

その場合は名義人の代までさかのぼって、相続に関係するすべての人の書類を集め、相続人を確定しなければなりません。

さかのぼった時期によっては、旧民法にのっとって相続関係を判断する必要も生じます。

◎相続人が複数いるが、お互い疎遠・不仲の場合

→遺産分割の話し合いや、必要な書類集めなどでコミュニケーションがうまくとれない恐れがあるので、第三者が間に入ったほうがスムーズに進むでしょう。

3-2-2.その他事情がある場合

また、相続に限らず所有権移転登記全般において、以下のケースでは司法書士に依頼することをおすすめします。

◎急いで登記したい場合

→短期間で登記を済ませたい場合は、やはりプロにはかないません。

自分で手続きすると、書類に不備があって差し戻されるなど、余計な時間がかかる恐れがあります。

◎所有権移転登記をする不動産が複数ある場合

→不動産経営をしている人が亡くなってたくさんの不動産について同時に移転登記をしたい場合などは、書類の数も膨大で時間もかかりますので、自力で手続きするのは困難でしょう。

4.所有権移転登記の概要

ここまで読んで、「やはり所有権移転登記は自力でしたい」と希望する方もいるでしょう。

そこでこの章からは、自分で手続きできるよう、登記申請に必要な知識を解説していこうと思います。

まずは、所有権移転登記の概要です。

所有権移転登記は、「どんな事情で所有権が移転するのか」という理由ごとに4つのケースに大別されます。

- 不動産売買をしたとき

- 相続したとき

- 贈与したとき

- 財産分与したとき

それぞれのケースによって、必要書類や書類の書き方が異なりますので、注意が必要です。

その他、登記手続きの概要は以下の表にまとめましたので、見てみてください。

5.所有権移転登記に必要な書類

次に、所有権移転登記の必要書類です。

前述のように、4つのケースごとに必要書類が異なりますので、以下を参照してそろえてください。

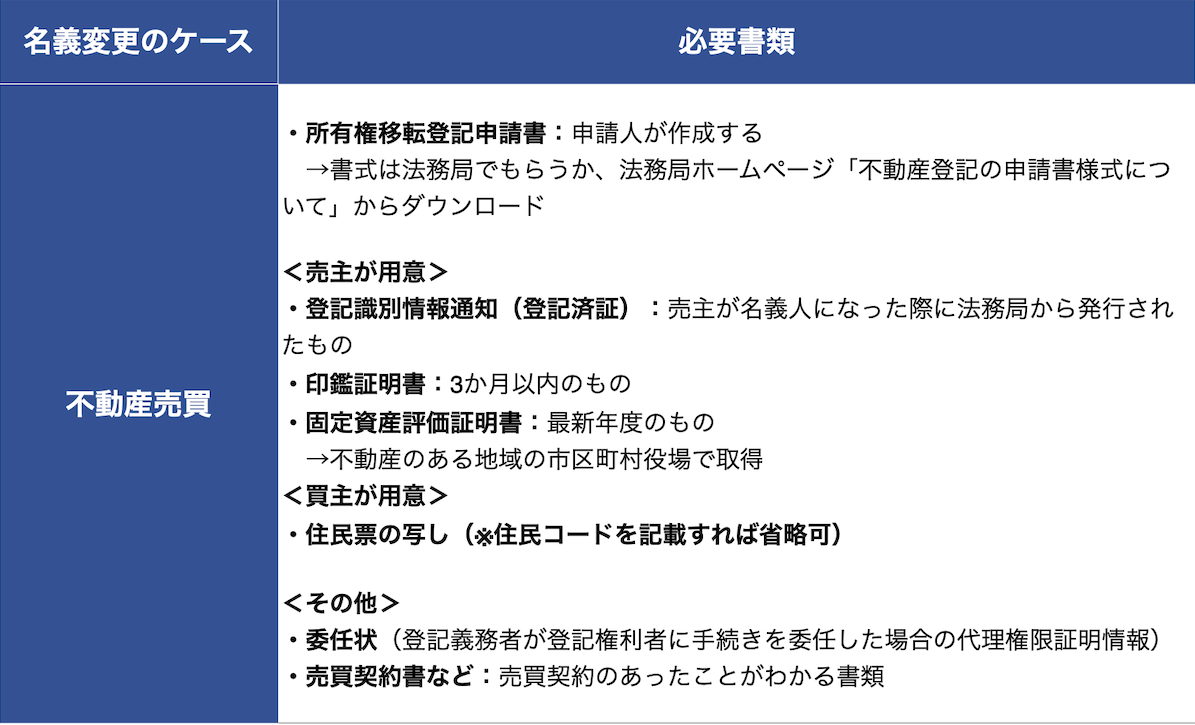

5-1.不動産売買の場合

不動産売買によって所有権が移転する場合、登記に必要な書類は以下の通りです。

馴染みのないものについては、入手先も記載しましたのでそちらで取得してください。

【不動産売買の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

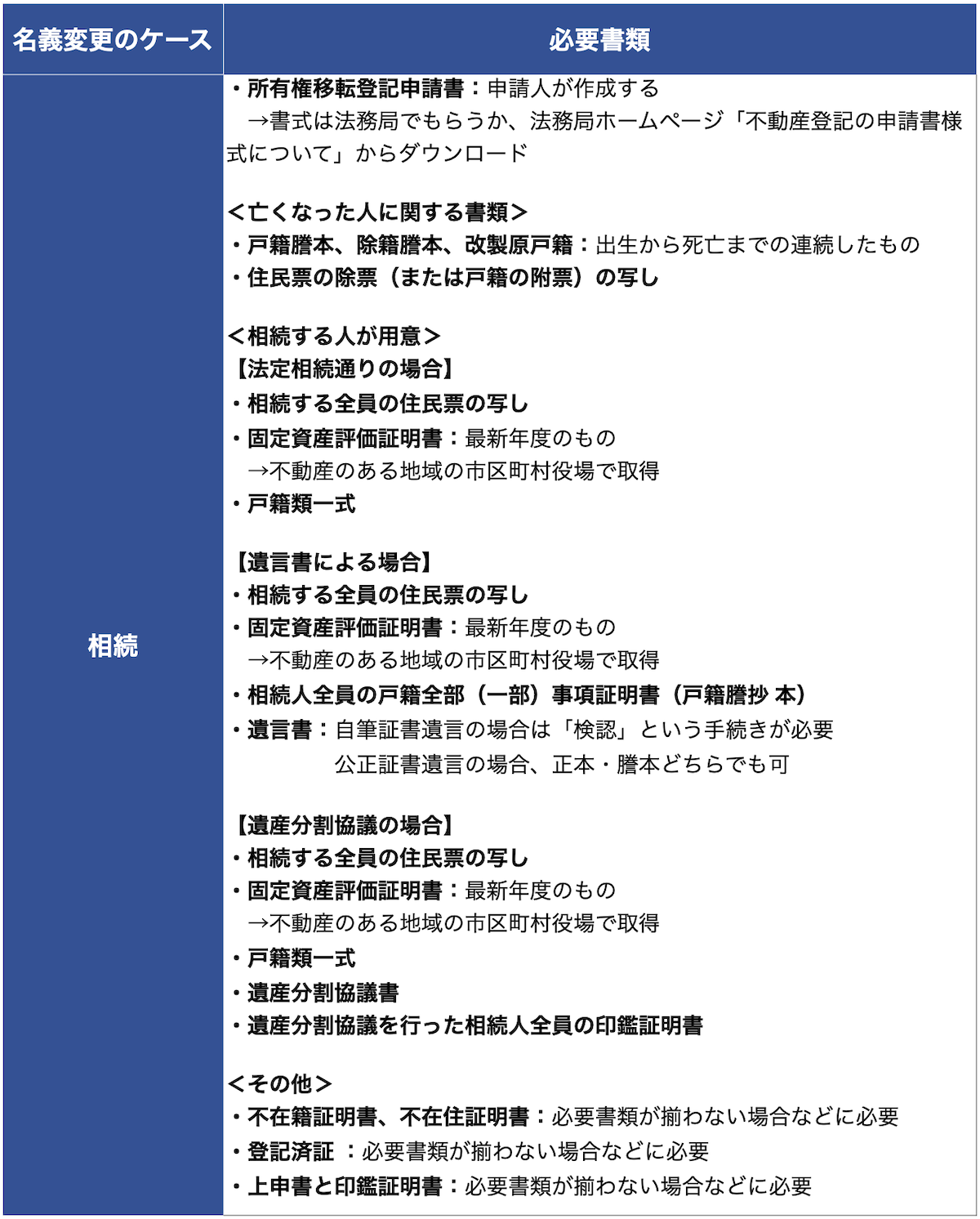

5-2.相続の場合

相続によって不動産の所有者が変わる場合は、必要書類が以下のように多いので注意してください。

【相続の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

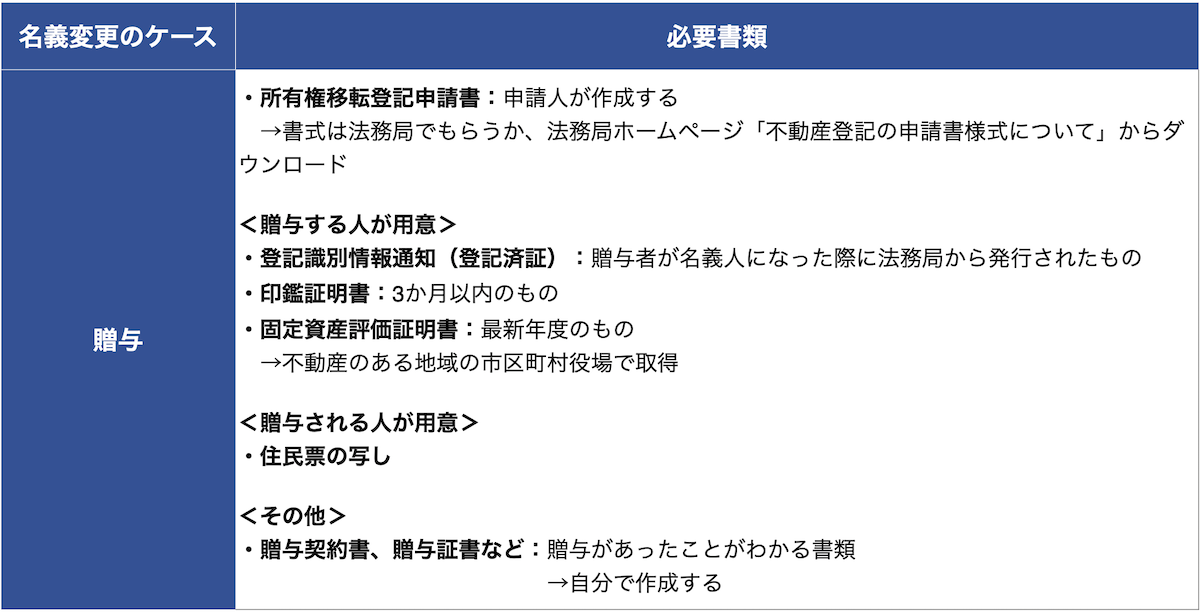

5-3.贈与の場合

生前贈与の場合は、贈与があったことを証明する書類、たとえば贈与契約書や贈与証書などを自分で作成する必要があります。

書式のひな型はインターネット上にいろいろ公開されていますので、参考にしてつくってください。

【贈与の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

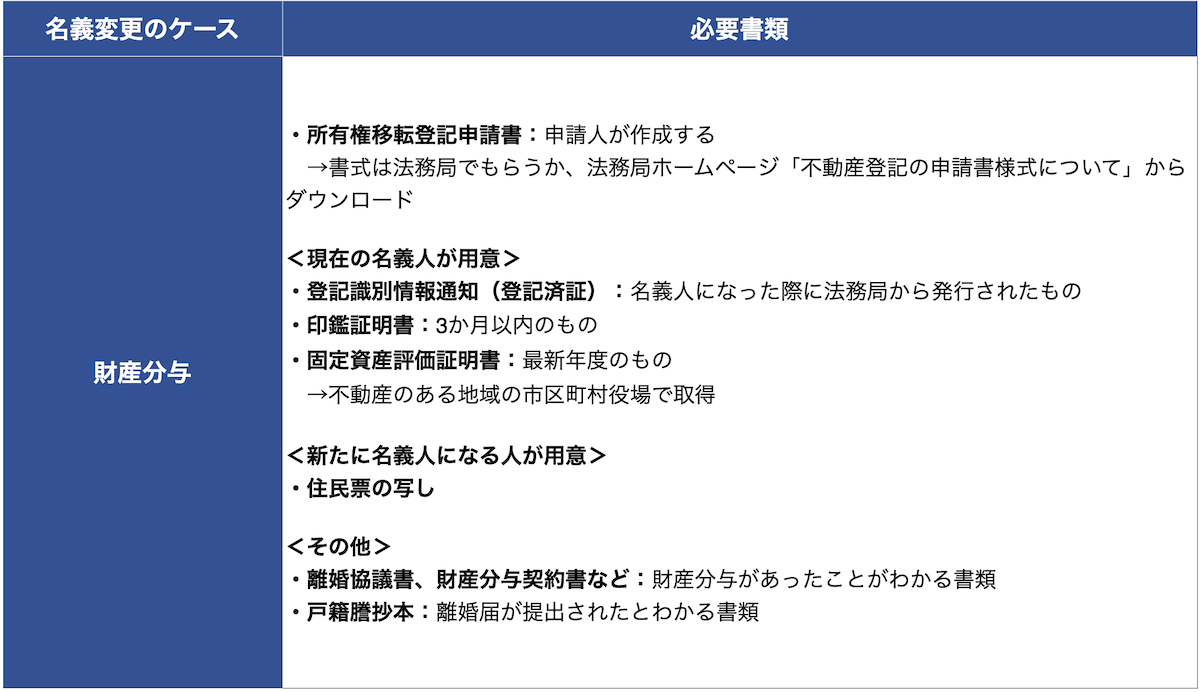

5-4.財産分与の場合

離婚による財産分与では、離婚による財産分与があったことがわかる書類が必要です。

離婚協議書や財産分与契約書などを作成しましょう。

【財産分与の必要書類】

▶「所有権移転登記申請書」のダウンロードはこちら:「不動産登記の申請書様式について」

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.所有権移転登記にかかる費用

所有権移転登記の手続きには、さまざまな費用が発生します。

ケースによって異なりますが、主に以下のような費用です。

- 登録免許税

- 登記事項証明書の取得費用

- 必要書類の取得費用

- 司法書士に依頼する場合の報酬

くわしくは、別記事「所有権移転登記の費用|登録免許税の計算方法、その他費用の内訳を解説」で説明していますので、そちらを参照してください。

ここでは簡単に概略だけ説明します。

6-1.登録免許税

まず、かならず必要なのが「登録免許税」です。

これは、所有権移転登記に限らず、法務局で各種登記の申請をする際に収めなければならない税金です。

納付額は、手続きの内容によって異なり、所有権移転登記の場合は以下のように定められています。

- 不動産売買・贈与・財産分与の場合:不動産の価額の2%

- 相続の場合:不動産の価額の0.4%

納付額の目安を表にしましたので、以下を参考にしてください。

ただし、一部の登記については登録免許税の軽減措置があり、一定期間は納付額が上記よりも安くなります。

くわしくは、別記事「所有権移転登記の費用|登録免許税の計算方法、その他費用の内訳を解説」を参照してください。

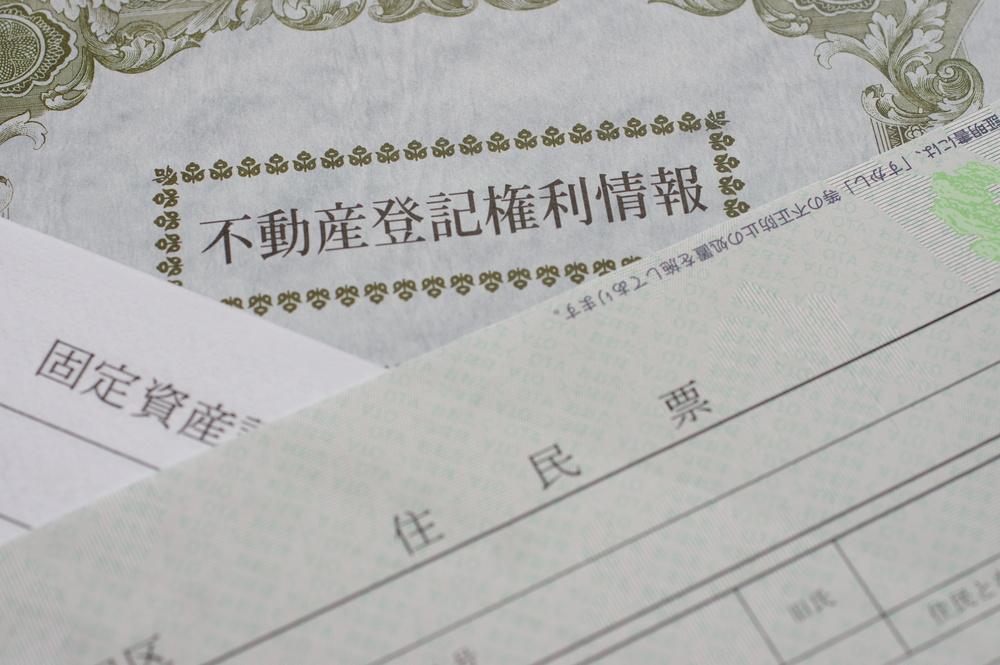

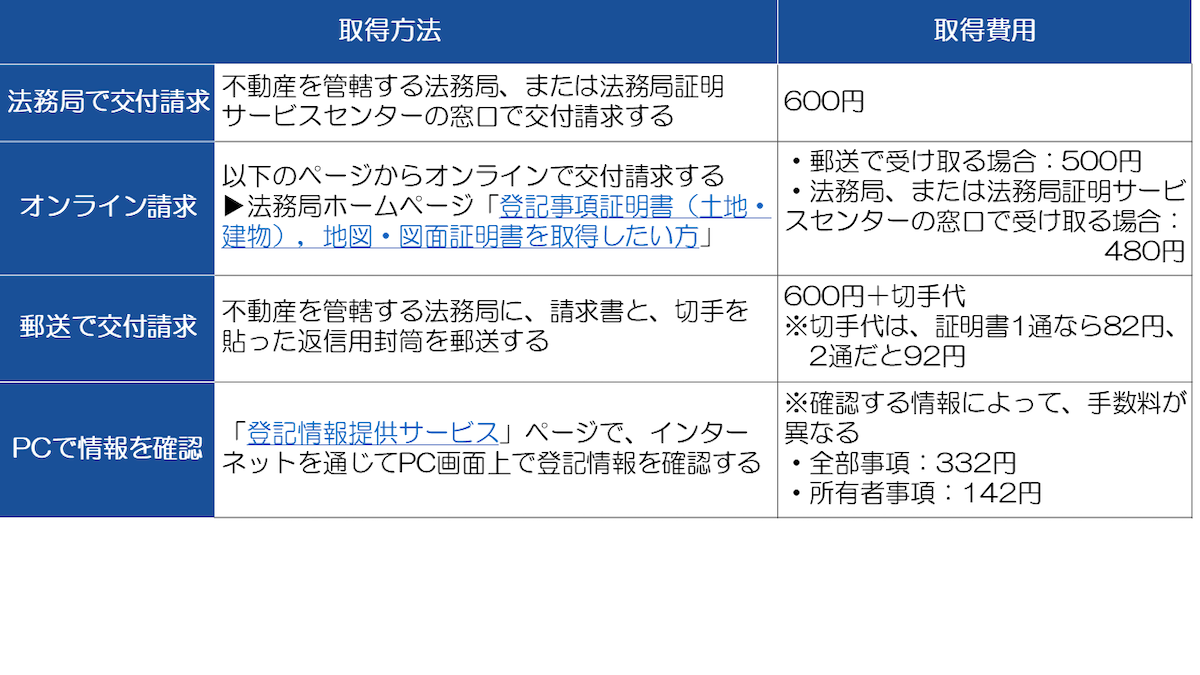

6-2.登記事項証明書の取得費用

所有権移転登記をする際には、まず現在どのような登記内容になっているのかを確認しなければなりません。

それには、登記情報が記載されている「登記事項証明書」を取得する必要があります。

その取得方法と費用は以下の通りです。

管轄の法務局は、法務局ホームページ「管轄のご案内」で調べることができます。

交付請求に必要な請求書は、法務局の窓口でもらうか、こちらからダウンロードしてください。

6-3.必要書類の取得費用

所有権移転登記の必要書類の中には、取得する際に手数料などの費用がかかるものがあります。

かかる金額は、地方自治体によって異なるので確認してください。

目安としては、以下の金額です。

- 住民票の写し:300円程度

- 固定資産評価証明書の写し:300円程度(不動産1件のとき。土地、建物両方取得するなら2件分必要)

- 印鑑証明書の写し:300円程度

- 登記原因証明情報:1万円程度(司法書士の作成の場合)

6-4.司法書士への報酬

もし司法書士に手続きを依頼する場合は、その報酬も必要です。

一般的には5万~10万円が相場と言われますが、司法書士の報酬は自由化されているため、司法書士事務所によって金額はまちまちです。

さらに、複雑な相続で取得・作成する書類が多い場合や、手続きが煩雑な場合などは、報酬が加算されることもありますし、遠方に出向く必要があれば、その交通費や日当なども発生するため、ケースによって費用は変わります。

そのため、正式に依頼する前の面談や無料相談の時点で、報酬の見積もりを出してもらうといいでしょう。

7.所有権移転登記を自分でする際の手続きの流れ

では、必要書類と費用がわかったところで、いよいよ所有権移転登記を自分でする場合の手続きの流れを説明しましょう。

以下の手順に従って、手続きを進めてください。

7-1.不動産の登記事項証明書を確認する

まず最初に、所有権を移転する不動産の登記事項証明書を取得して、現在の所有者が誰か、登記内容がどんな状態になっているかなどの情報を確認します。

売買や相続などで不動産を手に入れた場合、登記上の所有者が何代も前の所有者のまま変更されていなかったり、知らない間に差し押さえられていたりする可能性もあります。

そうなれば手続きが複雑になるので、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家に相談しましょう。

登記事項証明書は、以下の方法で取得できます。

- 法務局の窓口で請求する

- オンラインで請求する:法務局ホームページ「登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方」

- 法務局に郵送で請求する

- PCで情報を確認する:「登記情報提供サービス」のページでインターネットを通じてPC画面上で登記情報を確認する

7-2.必要書類を集める

次に、必要書類を集めます。

何が必要かは、「5.所有権移転登記に必要な書類」を参照してください。

特に注意したいのは、必要書類が多い相続の場合です。

亡くなった方について、以下の書類を集めてください。

- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍:出生から死亡までのすべてが連続したもの

→生まれたとき、戸籍の筆頭者が変わったとき、結婚や転籍で新たに作成したとき、亡くなったときなど

- 住民票の除票(または戸籍の附票):登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの

→被相続人の最後の氏名、住所や、本籍が 登記記録と異なる場合に必要

また、遺産分割協議による相続の場合は、「遺産分割協議書」も作成します。

7-3.登録免許税を計算する

次に、必要な登録免許税の金額を次の計算式で算出します。

| 登録免許税=固定資産税評価額 × 税率 |

税率は以下です。

- 不動産売買・贈与・財産分与の場合:不動産の価額の2%

- 相続の場合:不動産の価額の0.4%

※ただし、不動産売買の場合は2023年3月31日までは「1.5%」

※個人の住宅で床面積50㎡以上、中古住宅なら築25年以内(木造は20年以内)、または一定の耐震基準に適合する不動産については、2022年3月31日まで「0.3%」

固定資産税評価額は、

- 納税通知書で確認する

- 市区町村役場で固定資産評価証明書を取得する

- 市区町村役場にある固定資産課税台帳で確認する

のいずれかの方法で調べることができます。

7-4.申請書を入手して作成する

ここまでできたら、「所有権移転登記申請書」を入手して、必要事項を記入します。

申請書の書式は、法務局でもらうか、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」からダウンロードしましょう。

記入のしかたは、「不動産売買」「相続」「贈与」「財産分与」のケースごとに多少異なりますので、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」で記載例を確認してください。

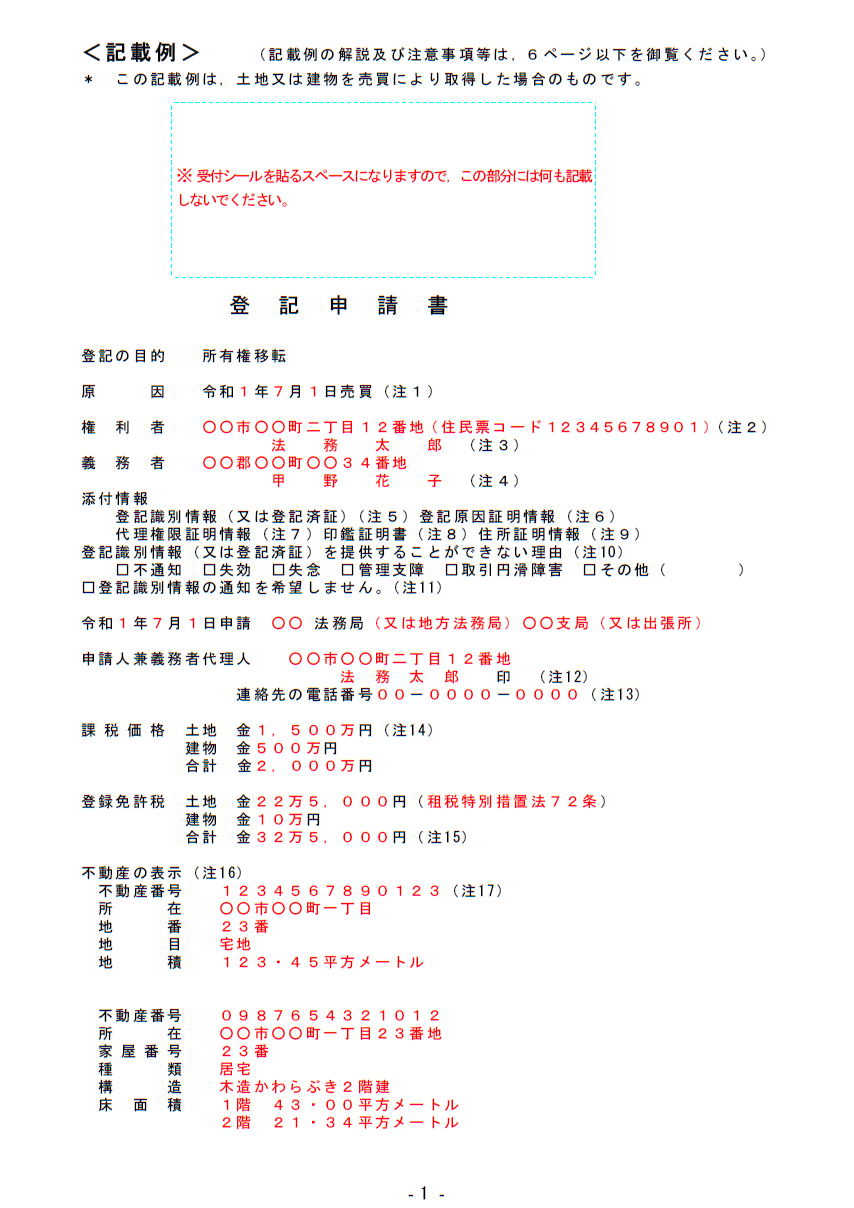

ここでは不動産売買の場合についての記入方法のみご紹介します。

<不動産売買による所有権移転登記申請書の記入見本>

<不動産売買による所有権移転登記申請書の記入のしかた>

(注1)売買契約が成立した日を記載します。

(注2)住民票コードを記載した場合、住民票の写しの提出を省略できます。

(注3)買主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は、住民票の写しと一致していなければなりません。

なお、この記載は、買主が売主の申請代理人となった場合についてのものです。売主と買主が申請人となる場合には,売主(義務者)の氏名(法 人の場合は代表者の氏名)の末尾に印鑑証明書と同じ印(実印)を,買主 (権利者)の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の末尾に認印をそれぞれ押してください。

(注4)売主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は、登記記録(登記簿)と一致していなければなりません。

→もし一致していない場合は、住所、氏名または名称を現在のものに変更する「変更登記」を同時に行う必要があります。

(注5)売主の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本を提出するので、その旨をこの欄に記載します。

(注6)「登記原因証明情報」とは、この登記をする原因となった事柄及びそのために権利に変動が生じたことを証明する情報のことです。

不動産売買の場合は、「売買契約書」がこれにあたります。

その書類を添付したことを知らせるために、この欄に「登記原因証明情報」と記載します。

(注7)登記の申請を売主と買主が共同で行わず、売主が買主に委任した場合、委任状が必要になります。

それを添付する場合は、この欄に「代理権限証明情報」と記載します。

(注8)売主の印鑑証明書(3か月以内に作成されたもの)を添付したことを記載します。

(注9)買主の住民票の写しを添付したことを記載します。

住民票コードを記載した場合は、提出しなくて結構です。

(注10)もし売主が「登記識別情報(または登記済証)」を提出できない場合に、その理由に該当するものにチェックをします。

(注11)買主が登記識別情報の通知を希望しない場合に、この欄にチェックをします。

(注12)売主が買主に登記申請を委任した場合、買主の住所、氏名または名称を記載します。

この内容は「権利者」欄(注3)と一致していなければなりません。

また、氏名の末尾には認め印を押します。

(注13)もし申請後の法務局の審査で、記載内容などに補正が必要になった場合に、法務局の担当者から連絡が入りますので、そのための連絡先を記載します。

平日の日中に連絡を受けられる電話番号を記載してください。

携帯電話でも構いません。

(注14)売買する不動産の固定資産税評価額を記載します。

(注15)登録免許税の金額を記載します。

金額の計算は、「登録免許税の計算」にしたがってください。

(注16)名義変更する不動産について、登記記録(登記簿)にしたがって正しく記載してください。

(注17)不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目および地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積)の記載は省略できます。

(注18)申請書が複数枚にわたる場合は、申請人またはその代表者、もしくは代理人が各用紙のつづり目に契印を押してください。

7-5.必要書類を添付する

申請書ができたら、必要書類を添付します。

申請書をいちばん上に、次に登録免許税の収入印紙を貼りつけた台紙、登記原因証明情報、と重ねていって、左側をホチキスなどで綴じてください。

7-6.原本還付を準備する

提出書類のうち住民票や戸籍謄本などは、登記完了後に返してもらうことができます。

それを希望するなら、原本還付請求をしましょう。

まず、返還してもらいたい書類のコピーをとり、余白部分に「原本と相違ありません」と記入して、自分で署名・捺印します。

書類が複数ある場合は、ホチキスなどで左綴じにして、1枚目だけ上記のように記入、残りページはつづり目ごとに割印をしてください。

これと書類の原本の両方を申請書に添付して提出すれば、登記完了後に原本が返却されます。

7-7.法務局で登記申請をする

提出書類ができたら、法務局に提出します。

注意しなければいけないのは、最寄りの法務局では申請できないことです。

所有権を移転する不動産を管轄する法務局に申請しなければなりません。

管轄の法務局は以下のページで調べられます。

申請後は、法務局で審査され、1~2週間程度で登記完了です。

ただし、審査で書類の不備や間違いなどが見つかれば、法務局から連絡があります。

簡単な間違いであれば、法務局に出向いて修正すれば結構ですが、大きな不備の場合は再申請を求められるかもしれませんので、担当者の指示に従いましょう。

7-8.登記識別情報を受け取る

無事に審査を通過すれば所有権移転登記が完了し、登記簿には新しい所有者の名前が記載されます。

そして、法務局の窓口(申請時に希望すれば郵送も可)で「登記識別情報通知」を受け取りましょう。

これで手続きは完了です。

この「登記識別情報通知」は、自分がその不動産の所有者であることを証明する「権利証」になりますので、なくさずに保管してください。

8.所有権移転登記を自分でする際の注意点

所有権移転登記を自分で行う場合の流れがわかりました。

ここでひとつ、注意してほしいことがあります。

それは、登記はなるべく早くに申請するということです。

前述したように、所有権移転登記は法的な義務ではなく、期限も定められていません。

たとえば不動産を売買してから数か月後、数年後に手続きすることもできますし、相続した不動産を何十年も亡くなった方の名義のままにしているケースもあります。

相続については2024年から義務化が決定しているため、必ず申請が必要になります。

が、登記上の「権利者(=所有者)」が実際の所有者と一致しないと、さまざまな不都合が生じます。

たとえば、固定資産税や都市計画税の請求は、登記上の所有者にいってしまうので、元の持ち主はすでに人のものである不動産の税金を払わなければなりません。

あるいは、不動産売買の場合、取引後も名義が売主のままであれば、売主はもう一度別の人に売却することもできてしまいます。

このような事態を避けるためにも、不動産の所有権が移った場合は、移転登記も速やかに行ってください。

9.同時に他の登記が必要なケース

さて、ここまでで、所有権移転登記を自分で行う方法がわかりました。

が、事情によっては所有権移転の登記だけではなく、他の登記も同時に行う必要があるケースがあります。

最後にそれについても説明しておきましょう。

9-1.住所が変わっている場合

まず、不動産の元の持ち主の住所が、登記簿の記載と現住所とで異なっていることがあります。

たとえば、持ち家から引っ越して別の家に住んでいて、引っ越し前の家を売却した場合などは、登記簿上の権利者欄には、前の家の住所が書かれたままになっているかもしれません。

もし登記簿の住所と申請書の住所が異なっていると、申請書が通らなくなってしまう恐れがあります。

そこで、所有権移転登記と同時に、住所変更の登記を行う必要があります。

住所変更の登記は、以下の書類を揃えて申請しましょう。

- 登記名義人住所・氏名変更登記申請書:法務局で入手するか、法務局ホームページからダウンロード

- 住所移転の場合:住民票の写しまたは戸籍の附票の写し

- 住居表示実施の場合:地番変更証明書 など

9-2.氏名が変わっている場合

また、登記簿の記載と現在とで所有者の氏名が変わっている場合もあります。

不動産を取得したあとに結婚して苗字が変わった、あるいは反対に離婚したなどのケースです。

その場合は、やはり所有権移転登記と同時に氏名変更の登記をします。

以下の書類を用意して、申請書を提出してください。

- 登記名義人住所・氏名変更登記申請書:法務局で入手するか、法務局ホームページからダウンロード

- 戸籍謄(抄)本

- 除籍謄抄本

- 住民票の写しまたは戸籍の附票の写し

10.まとめ

いかがでしょうか?

所有権移転登記を自分でするにはどうすればいいか、理解できたかと思います。

ではもう一度、記事の要点をおさらいしてみましょう。

◎所有権移転登記は自分でできるが、司法書士に依頼するのが一般的

◎所有権移転登記にかかる費用は、

- 登録免許税

- 必要書類の取得費用

- 司法書士に依頼する場合はその報酬

◎所有権移転登記を自分でする際の流れは、

- 不動産の登記事項証明書を確認する

- 必要書類を集める

- 登録免許税を計算する

- 申請書を入手して作成する

- 必要書類を添付する

- 原本還付を準備する

- 法務局で登記申請をする

- 登記識別情報を受け取る

以上を踏まえて、あなたが無事に登記を完了できるよう願っています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。