「売買契約書にある手付解除ってどういうもの?」

「手付解除とはどのような仕組み?」

不動産を売買する際に契約書に手付解除という項目があるが、一体どういうことなのか、どのような仕組みなのか分からないですよね。

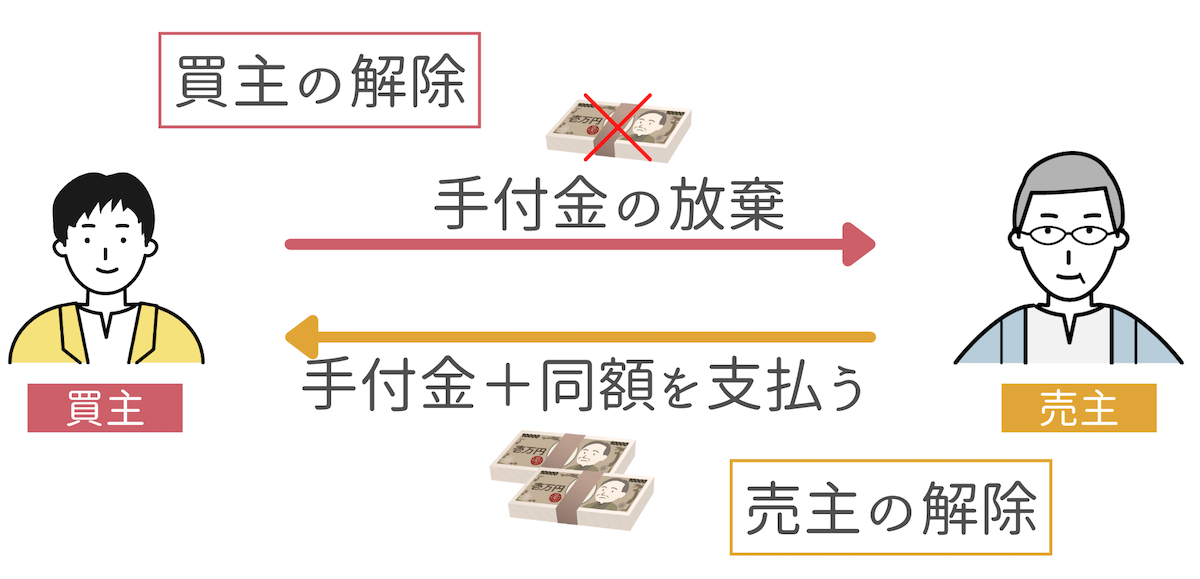

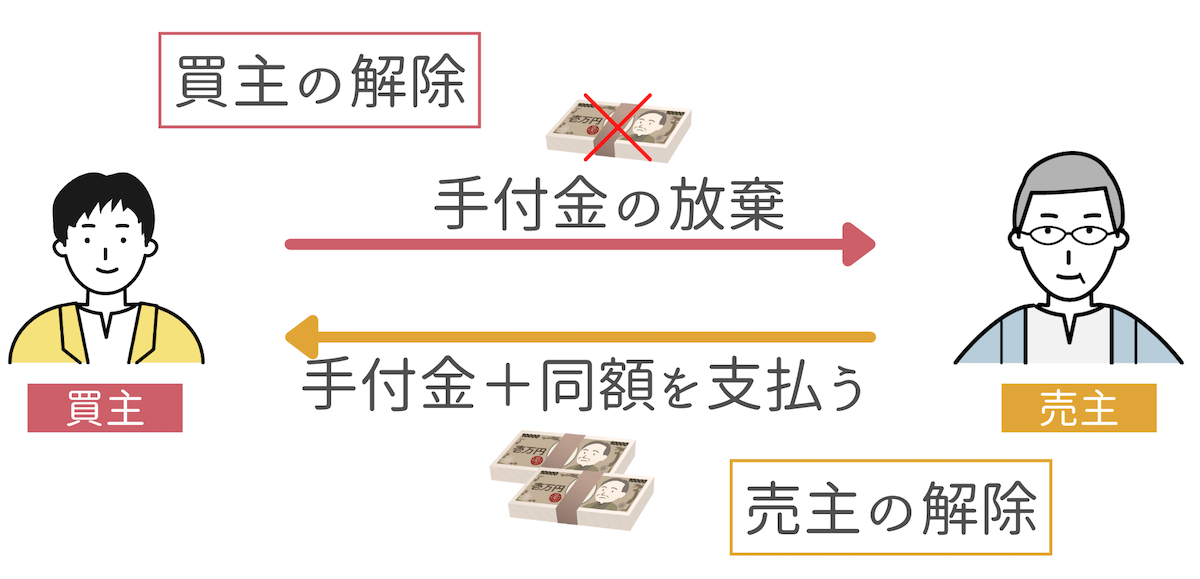

手付解除とは、手付金をもとに契約を解除することです。この場合の手付は解約手付であることが前提であり、解約手付の解除の仕組みは以下のようになります。

このように買主からの解除の場合は、売主に渡した手付金を放棄することで契約を解除することができます。

一方売主からの解除の場合は、手付金を返還すると共に同額のお金を買主に支払うことで解除となります。

また、手付を解除できるのは手付解除期日内であるか、相手方が「履行に着手するまで」とされています。この履行に着手するまでというものには明確な決まりがなく、履行の着手と言えるのか言えないのかでトラブルに発展することもあります。

このようなトラブルを避けるためにも履行の着手がどのような状態なのかを理解することが大切です。

この記事では、

- 手付解除の仕組み

- 手付解除の流れ

- 手付解除のポイント

- 手付解除できるケースとできないケース

について解説していきます。この記事を読めば、手付解除について理解が深まり、トラブルなく売買契約を進めていくことができるはずです。

初めて不動産の売買契約をする人やスムーズに売買契約を進めていきたい人は、ぜひ参考にしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.手付の解除とは

手付の解除とは、手付金をもとに契約を解除することです。

手付金は、売買契約を締結した際に買主から売主に支払われるもので、何らかの理由によって契約を解除しなければならなくなった場合に手付を放棄、または倍返しすることにより契約を解除することができます。

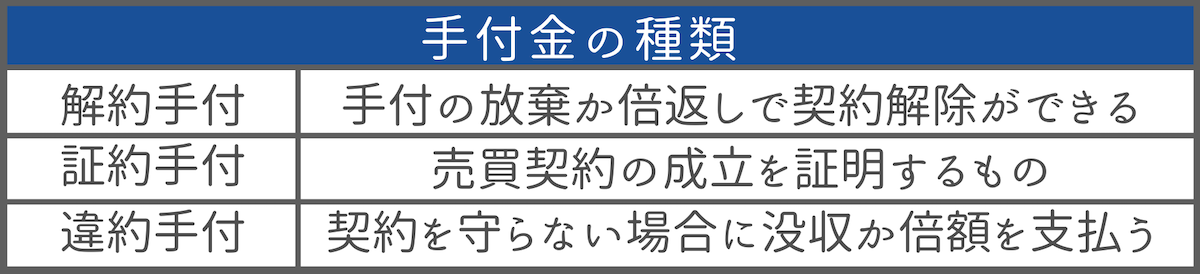

ただし、手付金には3つの種類があり手付を解除できるのは解約手付の場合になります。

ここでは、手付金の種類の違いや手付解除の仕組み、流れを解説していきます。

1-1.手付金の3つの種類

手付金には以下の3つの種類があります。

一般的に不動産の売買における手付は解約手付がほとんどです。

解約手付は買主が解除を申し出た場合には手付を放棄し、売主が解除を申し出た場合には手付倍返しを行うことで売買契約を解除することができます。この仕組みについては次の項目で詳しくお話をします。

証約手付は、言葉の通り契約が結ばれた証として手付金を授受するというものです。手付金を支払うことで「この物件を購入する意思がありますよ」と意思表示をする役目を果たします。

違約手付は、買主・売主のどちらかに債務不履行が発生した場合、契約違反として手付を没収するか手付倍返しを行います。つまり先に損害賠償として手付金を支払っておくのです。

このように手付には、3つの種類がありますが解約手付の場合であれば、手付金の放棄または倍返しにより契約を解除することができます。

基本的に手付=解約手付とみなして良いですが、違約手付や証約手付を設定したい場合には必ず売買契約書に記載しておきましょう。

1-2.手付解除の仕組み

続いて解約手付の場合の手付解除の仕組みについて詳しく解説していきます。

先ほど手付を解除する場合には、「手付放棄」と「手付倍返し」により解除できるとお話しました。

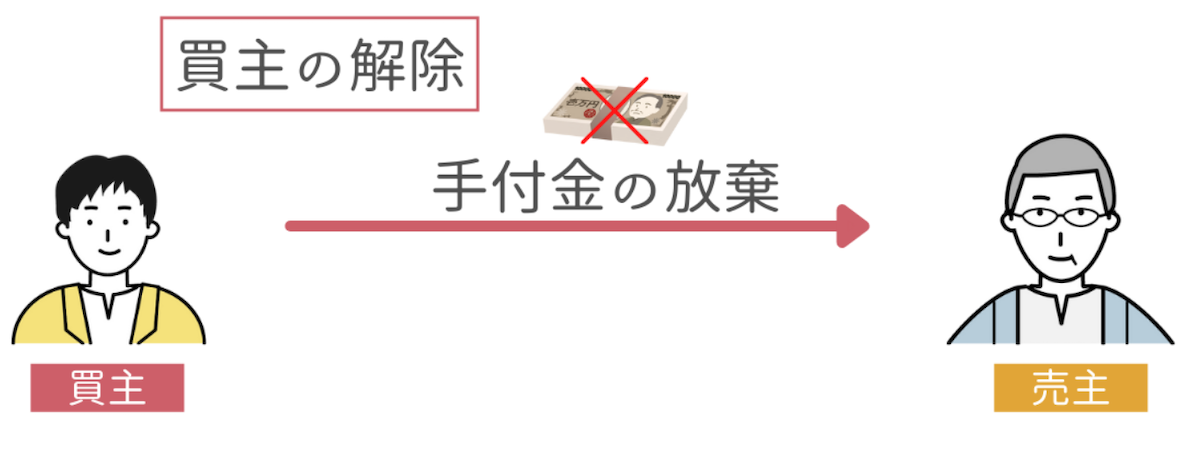

買主が解除を申し出た場合は手付放棄と言って、手付金を放棄することで契約の解除が可能になります。

つまり、買主が契約を解除したいと言ってきた場合には、手付金を全て売主のものにできるというわけです。

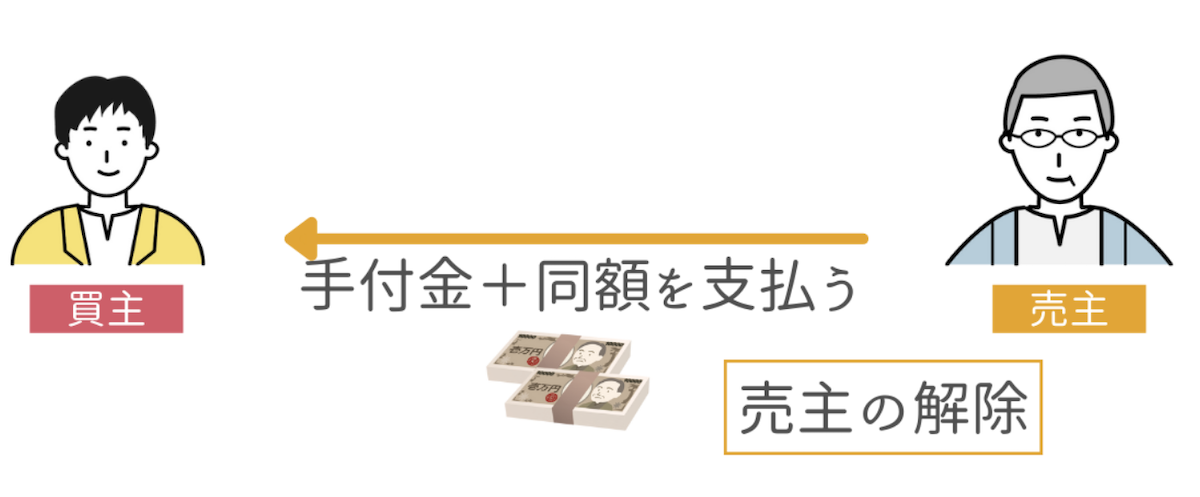

反対に売主が契約解除を申し出た場合は手付倍返しと言って、買主から渡された手付金を全て買主に返すと同時に手付金と同額のお金を買主に支払うことで契約の解除が可能になります。

手付金の相場は売買価格の5~10%ほどなので、2,000万円の物件であれば100万~200万円の手付金となるでしょう。

手付金が200万円であれば、200万円にプラスしてもう200万円、合計400万円を買主に支払うことになります。

ちなみに手付が解除できるのは、相手方が「履行に着手するまで」の間です。履行に着手してから契約を解除したい場合には、手付の解除ができず違約金が必要となります

違約金の相場は売買価格の10%程度で、2,000万円の物件であれば違約金は200万円となります。

売主から契約解除を求め違約金が発生する場合には、手付金を返還しなければなりません。

手付金が100万円の場合、100万円プラス200万円、合計300万円を買主に支払う必要があります。

このような事態にならないためにも手付解除の期日についてはしっかり理解しておきましょう。

手付解除期日については、「2.トラブルを防ぐための手付解除のポイント」で解説していくので、参考にしてください。

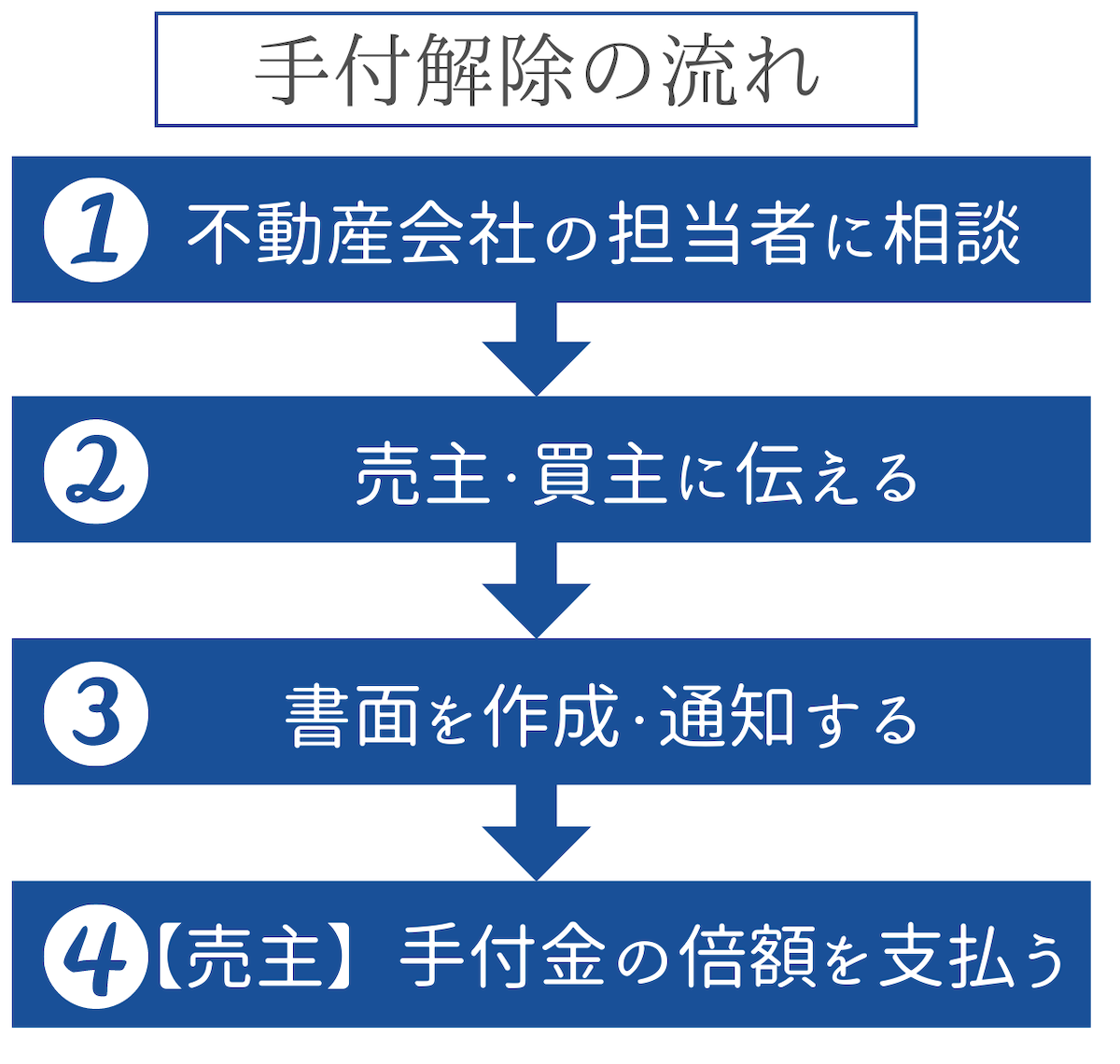

1-3.手付解除の流れ

もしもやむを得ない事情により手付解除をしたい場合には、以下のような流れで行います。

まずは、契約の解除が決まったらすぐに不動産会社の担当者に相談をします。

続いて相手方に電話などで伝え、書面を作成し内容証明郵便で送付しましょう。

契約を解除したいことは、口頭で伝えるだけではいけません。言った・言わないなどのトラブルのもとになってしまうので、必ず書面を作成しましょう。

その後手付放棄または手付倍返しが行われ、正式に契約は解除となります。

1-4.ローン特約での解除は手付金を返還しなければならない

買主の事情によって契約解除となった場合にも、手付金を返還しなければならない場合があります。

それは、住宅ローンの審査が通らずローンが組めなかった場合です。

住宅ローンを利用する人は、ローンの仮審査が通ったあと売買契約を行います。

仮審査が通り安心したのも束の間、本審査が通らないこともあるのです。

住宅ローンの審査も通らず、手付解除により手付金も返ってこないとなると買主の負担も大きくなってしまいます。

そのような事態を防ぐためにも、ローン特約と言いローンが組めなかった場合には手付金を買主に返還するというものがあるのです。

ただし、保証人をつける努力をしなかったなど住宅ローンの審査に通らない状況を買主が故意につくった場合には、ローン特約は適用されません。

このようなローン特約は基本的に契約書に組み込まれており、特約がついていることがほとんどです。特に不動産業者を通しての売買の場合には、ローン特約を定めることが法律で義務付けられています。

しかし、個人間での売買ではローン特約をつける義務はありませんが、ローン特約なしでの契約は買主側に大きなリスクとなるので、ローン特約なしでの契約はほとんどないと思っても良いでしょう。

より詳しくは、ローン特約について書かれたこちらの記事をご確認ください。

2.トラブルを防ぐための手付解除のポイント

手付を解除する際には、大きなお金が動くためトラブルも多くあります。

トラブルの原因として、多いのが契約解除を申し出るタイミングです。

契約解除のタイミングによって、手付金の放棄・倍返しで解除ができるか、違約金が発生するかが決まるので解除期日はとても重要になります。

トラブルを防ぐためのポイントとして、以下の2つがあります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

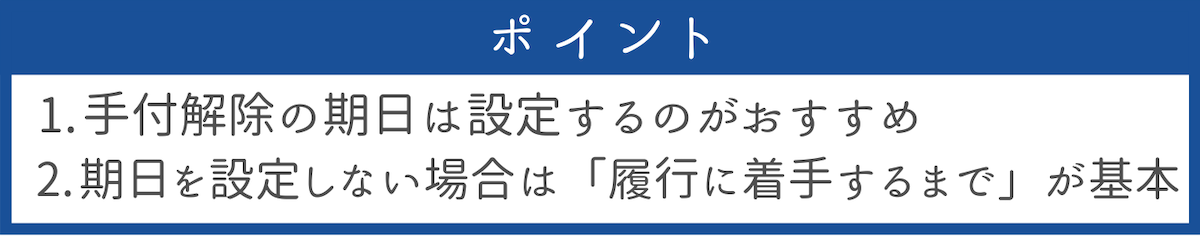

2-1.手付解除の期日は設定するのがおすすめ

手付解除の期日は、あらかじめ決めておき契約書に記載しておくようにしましょう。

設定しなければならないという決まりはありませんが、この期日までは手付解除が可能という日を設定しておくことで、解除をする場合には計画的に進めることができます。

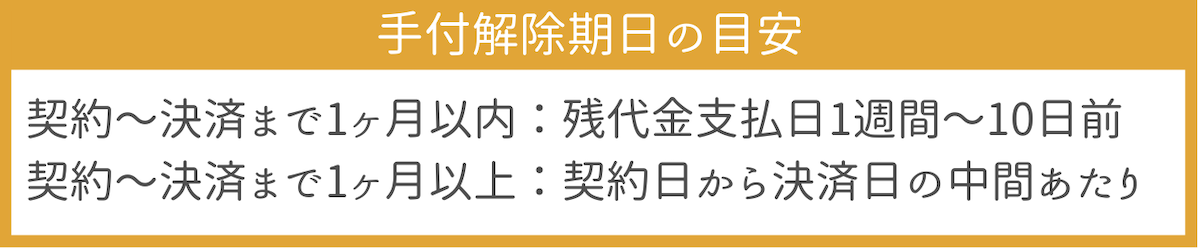

手付解除の期日の目安は以下の通りです。

このように契約から決済までの日を考慮して、手付解除期日を決めると良いでしょう。

また手付解除の期日はしっかり売買契約書に明記し、買主にも把握してもらうことが大切です。トラブルを防ぐためにも手付解除の期日設定をおすすめします。

2-2.期日を設定しない場合は「履行に着手するまで」が基本

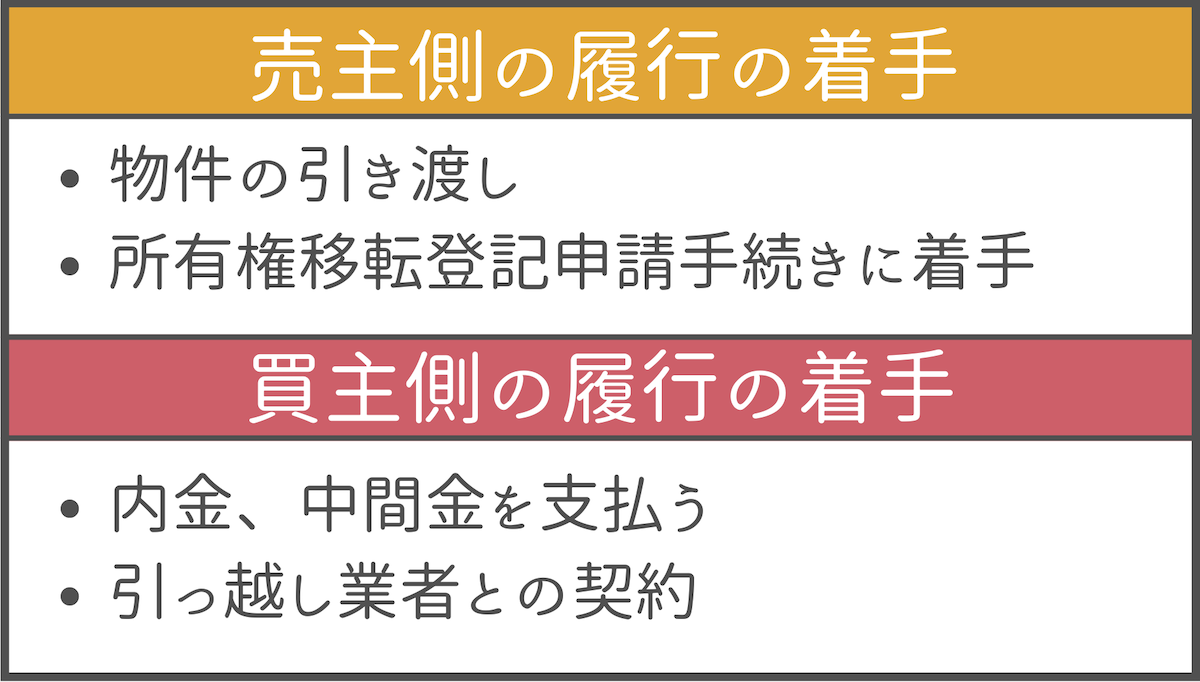

期日を設定しない場合は、相手方が「履行に着手するまで」が基本となります。この履行の着手は、明確な定めがなく、契約を解除したいと思ったときに相手方が履行に着手していれば手付による解除ができなくなってしまいます。

売主側と買主側では、履行の着手を表す行動が分かれています。それぞれのタイミングとしては下記の表の通りです。

売主側は、物件の引き渡しまたは所有権移転登記申請手続きの着手が始まったら履行の着手とみなされます。

買主側は、内金や中間金を支払った時点または引っ越し業者との契約を行った時点で履行の着手とみなされます。このタイミングの後に手付解除を申し出た場合には、違約金が発生するものだと頭に入れておきましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.【事例あり】手付解除できるケース・できないケース

手付解除期日を決めておけば期日までの解除は可能で、期日を過ぎると違約金が発生するというように明確にわかります。

しかし、解除期日を設定しない場合には、履行に着手しているかどうかでの判断になります。

ここでは、手付解除できるケースとできないケースについて判例を用いて解説していきます。

ぜひ今後の参考にしてください。

3-1.手付解除できるケース

まずは手付で解除できるケースからです。

以下の3つのケースでは、手付金の放棄もしくは倍返しにより契約解除できます。

|

これらのケースは、履行の着手とは言えない状態です。

それぞれの状況やどのようなポイントで手付解除できると判断されたのかをお話していきます。

3-1-1.司法書士への登記手続きの委任及び委任状の交付

買主が手付解除を通知した際に売主が登記手続きの委任や委任状の交付を司法書士に依頼していた場合、履行の着手とみなされず、手付を解除することができます。

詳しくは以下の事例をみていきます。

【事例:東京地判平成17年1月27日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:3億4,000万円

- 手付金:1,000万円

- 違約金:売買代金の10%相当額

- 履行期:平成16年5月14日

履行期の4日前に売主は固定資産評価証明書を取得し、司法書士へ登記手続きの委任及び委任状の交付を行い履行への準備を進めていました。

しかしその2日後に買主が手付解除を売主に通知します。

履行の準備を進めていた売主は、買主に債務不履行による契約違反とし、約定違約金の2,400万円を求める訴訟を提起しました。

判決では、売主の履行の着手を否定し、買主の手付解除が認められました。

理由は買主の司法書士への登記委任や固定資産評価証明書の取得・領収証の作成などは、売買契約の履行の提供のための準備行為に過ぎないとのことです。

履行の提供をするために欠かせない前提行為ではないと判断されました。

このような準備段階では、履行に着手したといえないので手付での解除が認められます。

3-1-2.建物の鍵の引渡し

便宜上売主から買主に建物の鍵を引き渡していた場合、鍵の引き渡しだけでは履行の着手とみなされず手付で解除ができます。

【事例:東京地判平成20年6月20日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:1億3,000万円(マンション3室)

- 手付金:各部屋100万円ずつ

- 違約金:売買代金の20%相当額

- 履行期:平成19年7月6日

買主はマンションを転売目的としていることから、売主は便宜的に鍵を引き渡していました。

このタイミングで手付金300万円を渡しています。

しかし平成19年6月29日に買主が手付解除を売主に通知をします。

売主はすでに鍵も渡していることから履行の着手は始まっていると訴え、契約違反とし違約金2,300万円を求める訴訟を提起しました。

結果としては売主の履行の着手を否定し、買主の手付解除を認める判決が下されました。

理由は鍵の交付は販売活動のためであり、債務の履行行為の一部ではないとみなされたからです。

売買契約日に鍵を交付されたからといってそのタイミングで履行の着手と言われてしまったら、手付解除の期日が0日になってしまうのも1つの理由でした。

3-1-3.買主は催促していたが残代金を用意する前に売主が手付倍額償還した

買主が口頭で催促をしていたが残代金を用意する前に売主が手付倍返しを行った場合、口頭での催促は履行の着手とは言えず、手付による解除が可能です。

それでは事例を詳しくみていきます。

【事例:東京地判昭和39年12月22日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:110万円

- 手付金:10万円

- 履行期:定めなし

売買契約の締結後、手付金を支払いましたが売主は契約の履行をしませんでした。

その間買主は口頭による催促を行いましたが、売主は20万円を持参して手付解除を申し入れます。

買主は納得がいかず訴訟を提起しました。

しかし履行期がきちんと定まっていなかったことや、口頭による催促があった程度とされ、手付解除が認められました。

このように催告や残代金の準備だけでは履行に着手したとみなさず、残代金を支払うことが履行の着手とされています。

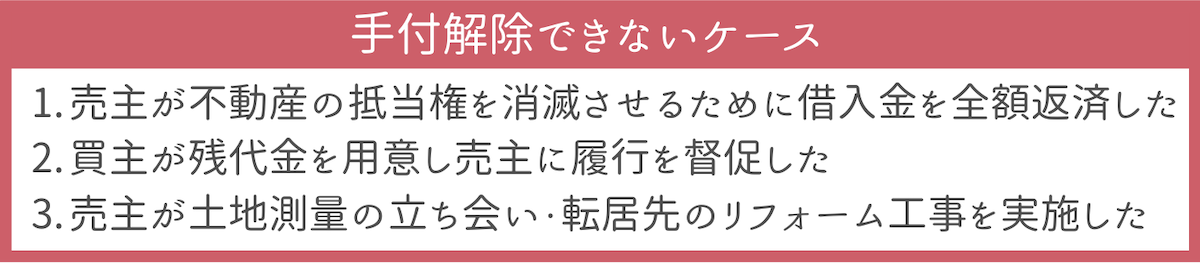

3-2.手付解除できないケース

続いて手付で解除ができないケースです。

以下の3つのケースでは、手付での解除ができず契約を解除する場合には違約金を支払わなければなりません。

こちらも状況から説明し、どのようなポイントがあって手付解除できないと判断されたのかをお話していきます。

3-2-1.売主が不動産に設定した抵当権を消滅させるために借入金を全額返済した

売主が抵当権を消滅させるために借入金を全額返済した場合、履行に着手したとみなされ手付による解除ができません。

この場合の事例をみていきましょう。

【事例:東京地判平成21年11月12日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:2,380万円

- 手付金:10万円

- 違約金:売買代金の20%相当額

- 履行期:平成20年10月31日

買主は自宅の買替えのため住んでいた住宅を売りに出し、本件住宅の売買を同時進行していました。

買主は売主に了承を得て本件住宅への先行入居を申し出、売主も承諾し履行期前に抵当権の消滅を行うことになりました。

売主は抵当権を消滅させるために1,900万円の借入金を全額返済しました。

しかし、買主が以前住んでいた住宅の売買をお願いしていた不動産会社が倒産し、自宅売買が不可能になりました。

そこで買主が手付金の放棄による契約解除を求めました。

判決では、売主が本件不動産の抵当権消滅のため借入金を全額返済した行為は、履行の着手とみなされ買主の手付解除は認められませんでした。

3-2-2.買主が残代金を用意し売主に履行を督促した

買主が残代金を用意し何度も売主に引き渡すことを督促した場合、履行に着手していると言えます。

【事例:奈良地裁葛城支判昭和48年4月16日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:120万円

- 手付金:20万円

- 履行期:定めなし

買主が住宅建築を目的とし、農地を宅地に造成し農地法5条の許可を得ることを条件として売買契約を行いました。

買主は代金を用意し再三にわたって履行を求めましたが、売主は応じてくれませんでした。

5年ほど経ち買主は売主に対し150万円支払えば契約を解約しても良いと申入れ、売主は買主に対して本件契約の解除を通知し手付金の倍額を法務局に供託しました。

つまり、売主は申し入れを認めず手付での解除を行おうとしたのです。

履行期は定めていなかったものの、再三買主から売主に履行を督促していたことと、買主が代金の用意ができていたことから買主側は履行に着手していたとみなされる結果となりました。

3-2-3.売主が土地測量の立ち会い・転居先のリフォーム工事を実施した

買主によって行われる土地測量に売主が立ち会い、さらに転居先のリフォーム工事を行っていた場合、履行の着手とみなされ買主からの手付解除は認められません。

この場合の事例を詳しくみていきましょう。

【事例:東京地判平成21年9月25日】

この事例では、以下のような売買契約を結んでいました。

- 売買代金:6,800万円

- 手付金:340万円

- 違約金:売買代金の20%相当

- 履行期:平成20年6月30日

契約締結後、買主による土地の境界確定作業に売主が立ち会いを行っていました。

また売主は本件明け渡しのため、転居先のリフォーム工事の契約を締結し、着手金を支払い工事が行われていました。

そのような中で、買主から手付解除の通知が届き、売主は履行に着手しているため無効であることを買主に通知。

しかし、買主が応じないことから、売主は違約による契約解除だとして違約金を請求しました。

判決では、売主はすでに転居先のリフォームに着手しており、履行の提供に欠くことのできないことだったとし、買主からの手付解除の主張を棄却しました。

4.手付解除は不動産会社と相談してトラブルにならないように設定しよう

ここまでお話してきたように手付解除ができるケースとできないケースは様々です。

また、手付解除期日を設定しない場合には、履行に着手しているかがポイントとなり履行の着手をめぐってトラブルにもなりやすいです。

そのようなトラブルを回避するためにも仲介する不動産会社と手付解除期日を設定するべきかどうか相談することをおすすめします。

5.まとめ

手付の1つでもある解約手付を解除する際には、手付金を放棄または倍返しすることで手付解除が可能となります。

ただし、手付が解除できるのは決められた解除期日内であるか相手方が履行に着手するまでとなっています。

解除期日を決めない場合は、履行に着手するまでが基本でありどのタイミングが履行に着手していると言えるのか理解しておく必要があります。

トラブルなくスムーズに契約を進めるためにも手付解除期日は決めておくことをおすすめします。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。