「自宅を売却したら住宅ローンが残ってしまった。ローンの残額を軽減させることはできないだろうか?」

とローンの支払いについて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除という特例を利用すると、住宅ローン残額の負担を軽減できます。

国税庁のホームページでは、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、

「マイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却したとき、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などから控除できる」

特例であると記載されており、住宅売却時に住宅ローンが残ってしまった場合の負担を軽減できます。

しかし、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、自分で申請を行わないと適用されません。

そこでこの記事では、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてや、特例を受けるための申請方法をわかりやすく解説していきます。

<この記事でわかること>

- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について

- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されるケース

- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申請方法

この記事を読むと、住宅売却時の損失を軽減する方法がわかります。

自宅を売却して住宅ローンが残ってしまった人は、負担軽減にお役立てください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除はどんな特例?

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は2004年1月1日に施行された、自分が住んでいた住宅を売却して損失がでてしまったときに、損失を軽減してくれる特例です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されると、給与所得や事業所得が控除され、所得にかかる税負担が軽減されます。

控除される額を把握するには、さまざまな計算が必要です。

くわしくは次の章で説明しますが、例えば給与所得が300万円、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除で、1年間に控除される額が最大600万円の場合、

給与所得の300万円から控除額が引かれ、給与所得が0円になります。

そのため、給与にかかる税金が0円になり、税負担が軽減される、というように、住宅売却による損失を補えます。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適応条件は、2023年12月31までに住宅の売買契約を締結することです。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を受けたいと考えている人は、この期間内に住宅の売買契約を締結させましょう。

2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算方法

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を申請するためには、自分で譲渡損失額を計算しなくてはいけません。

譲渡損失額を計算すると、自分がどのくらい控除を受けられるのか確認できます。

譲渡損失額を計算する前に、まずどのように計算を行うのか把握することが大切です。

この章では、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算方法をステップごとに紹介します。

計算式と計算の流れを覚えて、スムーズに特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除申請を行いましょう。

2-1.【STEP1】譲渡損失額の計算式を把握しよう

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算をするときは、まず譲渡損失額の計算方法を把握する必要があります。

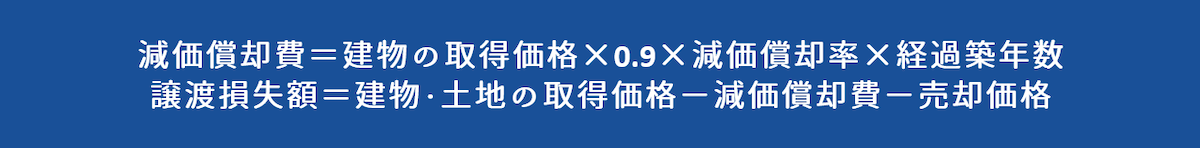

譲渡損失額の計算は、建物と土地の取得価格から、建物の減価償却費と売却価格を差し引いて算出しましょう。

取得価格には、購入代金のほかに税金や手数料なども含まれます。

<取得価格に含まれる費用例>

- 土地購入代金

- 建物購入代金

- 建築代金

- 購入手数料

- 設備費

- 改良費

- 土地・建物取得時に支払った税金

- 購入時の借主立退料、契約違約金、所有権確保のための訴訟費用

- 一定期間における借入利子

譲渡所得がマイナスになったものが、譲渡損失です。

譲渡所得に含まれるものがわかると、スムーズに譲渡損失を算出できます。

◎譲渡所得についてより詳しくは、譲渡所得について書かれたこちらの記事をご覧ください。

2-2.【STEP2】減価償却費を算出する

譲渡損失額を求めるには、まず住宅の減価償却費を算出しなくてはいけません。

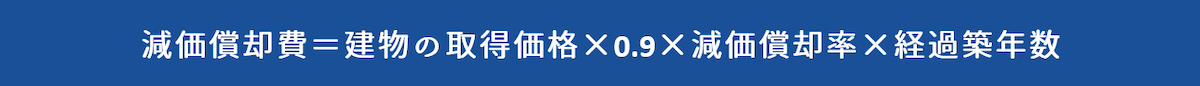

減価償却費の算出は、建物の取得価格×0.9×償却率×経過築年数で求められます。

例えば、建物の取得価格が4,000万円、経過築年数が15年、減価償却率0.031(木造)の場合、

<減価償却費>

4,000万円×0.9×0.031×15=1,674万円

となり、減価償却費は1,836万円になります。

建物の築年数で減価償却率が異なるため、売却する住宅にあった減価償却率で計算しなくてはいけません。

国税庁で公表しているこちらのデータの、別表第七~別表第十に年度ごとの減価償却率が記載されています。

売却する住宅の条件に当てはまるものを探し、減価償却費を算出してください。

2-3.【STEP3】譲渡損失額を算出し控除額を明確にする

減価償却費が求められたら、譲渡損失額を算出し控除額を明確にしましょう。

譲渡損失額の算出は、建物・土地の取得価格-減価償却費-売却価格で求められます。

例えば、建物の取得価格が4,500万円、経過築年数6年、減価償却率が0.031、売却価格2,100万円の場合、

<減価償却費>

4,500万円×0.9×0.031×6=753.3万円

<譲渡損失額>

4,500万円-753.3万円-2,100万円=1,646.7万円

この場合の譲渡損失額は1,646.7万円になります。

譲渡損失額は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除で4年間に受けられる最大控除額です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申請を行うときは、上記の方法で譲渡損失額を算出して、自分が最大どのくらい控除されるのか確認してみてください。

2-4.【STEP4】1年で譲渡損失を控除しきれなかった場合は3年にわたり繰越控除ができる

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されると、給与所得や事業所得から控除額が差し引かれます。

その結果、所得にかかる税負担が軽減されるため、譲渡損失の軽減が可能です。

1年間で譲渡損失を控除しきれなかった場合は、翌3年間にわたって譲渡損失が控除できるまで、繰り越し控除を受けられます。

例えば、年間所得が350万円、譲渡損失が1,500万円の場合、

<1年目>

350万円-1,500万円=1,150万円

1年間に350万円が控除され、譲渡損失の残額1,150万円は翌年に繰り越されます。

<2年目>

350万円-1,150万円=800万円

<3年目>

350万円-800万円=450万円

<4年目>

350万円-450万円=100万円

上記のケースでは、3年間の繰越控除で譲渡損失額が100万円残り、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用が終了です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用1年目は、前年度の所得に応じて給与から所得税などが天引きされています。

控除の適用によって所得が0円になり、所得にかかる税負担がなくなった場合、すでに源泉徴収された所得税などは全額返金され、指定した銀行口座へ入金されます。

確定申告から1ヶ月~1ヶ月半ほどで返金されますが、確実な日にちを知りたい場合は、税務署から送付される通知ハガキで確認しましょう。

このように、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、譲渡損失額が1年間で控除しきれなかった場合、3年間繰り返し控除が受けられます。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.1年間に控除できる金額には限度額があるので注意

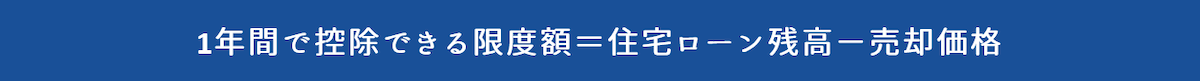

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除には、1年間に控除できる金額に限度があるため注意が必要です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の1年間に控除ができる限度額は、住宅ローンの残額から売却価格を差し引くことで算出できます。

例えば、住宅ローン残高が3,000万円、売却価格が2,000万円、給与所得が1,100万円、譲渡損失が1,500万円の場合、

<1年間に控除が受けられる限度額>

3,000万円-2,000万円=1,000万円

<特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用1年目>

1,100万円-1,000万円=100万円

1年目で1,000万円が控除され、譲渡損失の残額500万円は翌年に繰り越されます。

<2年目>

1,100万円-500万円=600万円

このケースでは譲渡損失が控除し終えたため、2年間で特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用終了です。

給与所得が1年間に控除を受けられる限度額より高い場合は、控除後の所得に応じて課税され、源泉徴収された所得税などは一部返金されます。

4.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されるケース

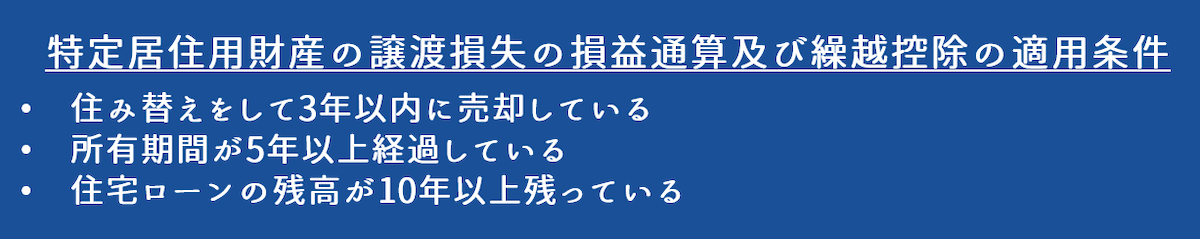

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除には、適用条件が定められています。

上記の条件が1つでも当てはまらない場合は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されません。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで?

自身の売却ケースは、特例を適用する条件に当てはまっているのかチェックしてみましょう。

4-1. 住み替えをして3年以内に売却している

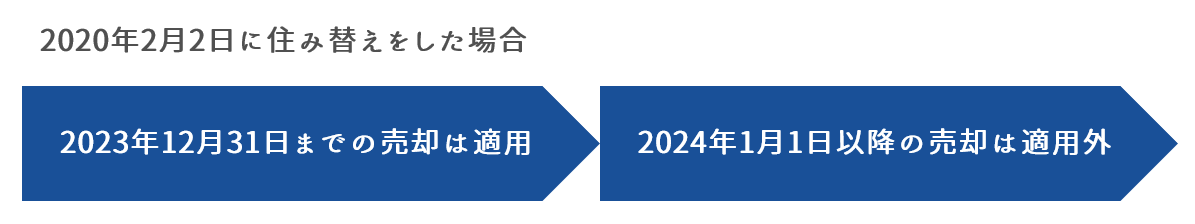

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用するためには、自分が住んでいた実績のある住宅を、住み替えから3年が経過する年の12月31日までに売却しなくてはいけません。

例えば2020年2月2日に住み替えをした場合、特例を適用させるためには2023年12月31日までに住宅を売却する必要があります。

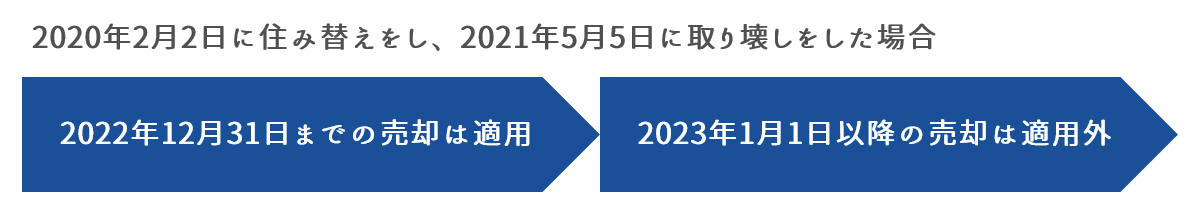

住宅を取り壊し土地だけを売却する場合は、取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結、かつ住み替えてから3年を経過する日の属する年の12月31日までが特例を適用するための売却期限です。

そのため2020年2月2日に住み替えを行い、2021年5月5日に取り壊し、取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結をした場合は、2022年12月31日までに住宅を売却しましょう。

過去3年間に自分が住んでいたことを証明できない住宅は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用できないので注意しましょう。

4-2. 所有期間が5年超経過している

売却する年の1月1日に、住宅を所有している期間が5年超経過していなければ、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は適用されません。

2015年3月3日に取得した住宅を2021年2月10日に売却する場合、2021年1月1日時点で所有期間が5年を経過しているため、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が適用されます。

しかし、2020年9月9日に売却する場合は、2020年1月1日時点で保有期間が5年を経過していないため、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用できません。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用させるためには、所有期間が5年超経過している必要があります。

4-3. 住宅ローンの残高が10年以上残っている

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、売買契約が成立する前日までに住宅ローンが10年以上残っている住宅にしか適用されません。

住宅ローンの債務が残っていることを証明するためには、金融機関が年末に発行する住宅借入金等の残高証明書の通知が必要です。

住宅借入金等の残高証明書の通知をなくしてしまったという場合は、金融機関に問い合わせることで再発行してもらえます。

5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用が除外されることがある

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の条件をすべて満たしていても、適用から除外されてしまうケースがあります。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用から除外されるケースは以下の通りです。

- 繰越控除が適用できない場合

- 損益通算および繰越控除の両方が適用できない場合

1)親子や夫婦など特別の関係がある人に対してマイホームを売却した場合

2)マイホームを売却した年の前年および前々年に次の特例を適用している場合

3)マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合

4)マイホームを売却した年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5第1項)の適用を受ける場合または受けている場合

給与所得や事業所得など、所得の合計が3,000万円を超えてしまう場合は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用から除外されてしまいます。

また、親子や夫婦、生計をともにしている親族や内縁関係のある相手への売却も特例は適用されません。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申請方法

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるためには、住宅を売却した翌年の確定申告で、損益通算の申請を行う必要があります。

翌年以降にも控除を受ける場合は、継続して確定申告を行わなくてはいけません。

確定申告で損益通算と繰越控除のそれぞれを申告する方法を紹介します。

6-1. 損益通算を申請する方法

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるためには、住宅を売却した年度の確定申告で、損益通算の申請を行う必要があります。

申告に必要な書類は、以下の通りです。

- 売却した住宅の住宅借入金等の残高証明書

- 売却した住宅の所有期間を証明できるもの

- 売却した住宅に住んでいたことが証明できるもの

- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

- 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

売却した住宅の住宅借入金等の残高証明書は、年末に金融機関から発行されるため大切に保管しておきましょう。

住宅借入金等の残高証明書を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行の依頼をすると2週間程度で郵送してもらえます。

また、売却した住宅の所有期間を証明するための書類や、売却した住宅に住んでいたことを証明するための書類は、以下のようなものがあり、地方自治体の担当窓口で取得が可能です。

- 登記事項証明書

- 売買契約書の写し

- 戸籍の附票の写し

- 消除された戸籍の附票の写し

損益通算の申請に必要な書類の書き方は、ケースによって記載方法が異なります。

国税庁のこちらのウェブページを参考に記載してみてください。

書き方が難しいと感じる人は毎年2月~3月頃設置される、確定申告会場で教えてもらうのがおすすめです。

確定申告会場は税務署のほかに、期間限定で設置される特設会場があります。

確定申告会場は、国税庁のこちらのウェブページで確認できます。

住宅売却で損失が発生した場合は、まず確定申告で損益通算を申請しましょう。

6-2. 繰越控除を申請する方法

損益通算を行った翌3年間に譲渡損失が残っている場合は、確定申告で繰越控除を申請します。

申請に必要な書類は損益通算で必要な書類に加えて、確定申告書第四表(一)、(二)です。

- 売却した住宅の住宅借入金等の残高証明書

- 売却した住宅の所有期間を証明できるもの

- 売却した住宅に住んでいたことが証明できるもの

- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

- 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

- 確定申告書第四表(損失申告用)(一)、(二)

売却した住宅の住宅借入金等の残高証明書は、損益通算の申請時に使用したものを使えるため、大切に保管しておきましょう。

住宅借入金等の残高証明書を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行の依頼をすると2週間程度で郵送してもらえます。

また、売却した住宅の所有期間を証明するための書類や、売却した住宅に住んでいたことを証明するための書類も、損益通算の申請時に使用したものを使えます。

書類をなくしてしまった人は、地方自治体の担当窓口で取得しましょう。

- 登記事項証明書

- 売買契約書の写し

- 戸籍の附票の写し

- 消除された戸籍の附票の写し

繰越控除を申請する書類の書き方は、ケースによって記載方法が異なります。

国税庁のこちらのウェブページを参考に書類を記載してみてください。

書き方が難しいと感じる人は毎年2月~3月頃設置される、確定申告会場で教えてもらいながら申告を行いましょう。

確定申告会場は税務署のほかに、期間限定で設置される特設会場があります。

確定申告会場については、国税庁のこちらのウェブページで確認できます。

7. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との違い

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に似た特例に、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があります。

2つの特例の大きな違いは、住宅を買換えるか否かです。

<特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用条件>

- 住宅を買換えなくても適用できる

- 住宅ローンの債務が残っている

<居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用条件>

- 住宅の買換えが必須

- 新たに住宅ローンを組んでいる

両方の適用条件にあてはまっている場合は、どちらが控除額が大きいか確認して、控除額の大きい方を選びましょう。

8.まとめ

住宅を売却して損失が発生した場合は、一定の条件を満たすと特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除によって損失を軽減できます。

適用条件は以下の通りです。

- 住み替えをして3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却している

- 所有期間が5年超経過している

- 住宅ローンの残高が10年以上残っている

- 所得の合計金額が3,000万円以下

- 第三者への譲渡

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を受けるためには、確定申告で売却損が発生したことを申告しなくてはいけません。

通常確定申告は、住宅を売却した翌年の2月~3月に行われます。

住宅を売却して損失が発生してしまったという人は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申請を行い、負担を軽減させましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。