「所有権移転登記の際に、どのような書類が必要になるんだろう?」

「所有権移転登記にかかる費用ってどれくらい?」

と疑問に感じている方も多いでしょう。

所有権移転登記を行う際、どの書類が必要になるのか把握しておかないと準備もできませんよね。

この記事では、所権移転登記に必要な書類だけでなく、

- 各書の入手方法

- 所有権移転登記の流れ

についても解説しています。

この記事を読めば、所有権移転登記に必要な書類がわかるだけでなく、手続きにかかる費用や手続きの流れをつかめるため、滞りなく所有権移転登記を進められます。

所有権移転登記に必要な書類を詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.所有権移転登記とは?登記上の所有者を変更する手続き

所有権移転登記とは、土地・建物の所有者が変更になった際に行う所有者の変更手続きのことです。

不動産の購入や相続、贈与などで所有権を得た際に手続きが発生します。

たとえばAさんが不動産を購入したとして、所有権移転登記をおこなう前に、売り主がBさんにも同じ不動産を売却してしまったケースを考えてみましょう。

もし所有権移転登記をBさんが先にしてしまった場合、その不動産の所有権はBさんが持つことになり、Aさんはその不動産の所有権を主張できなくなってしまいます。

極端な例ですが、このように公的に不動産の所有権を主張できるのは、不動産の所有をする上で重要です。

したがって不動産を得た場合には、早急に所有権移転登記の手続きを実施しましょう。

2.所有権移転登記はいつ必要?4つのケースを紹介

ここでは、所有権移転登記が必要なケースを紹介します。

所有権移転登記が必要なケースは、以下のとおりです。

- 不動産を売買した場合

- 不動産を贈与された場合

- 不動産を相続された場合

- 財産分与する場合

4パターンをもとに、所有権移転登記について深掘りしていきます。

2-1.不動産を売買した場合

「不動産売買をした場合」、所有権移転登記が必要になります。

不動産売買によって、売り主から買い主に不動産の所有権が移るためです。

原則、「売り主」と「買い主」が法務局へ出向き、所有権を得てから1ヵ月以内に共同で申請手続きを行います。

共同で手続きを行う手間を考える方の中には、司法書士に依頼をし、司法書士単独で手続きを行うケースも多いです。

不動産会社が指定する司法書士が、売り主と買い主の双方の代理人として登記申請をすることもしばしば見受けられます。

2-2.不動産を贈与された場合

「不動産を贈与された場合」にも、所有権移転登記が必要です。

不動産における贈与とは、不動産を無償で相手方に贈ることです

個人への贈与には、以下の2パターンが考えられます。

- 生前贈与(生存している個人から別の個人へ不動産を無償で渡すこと)

- 法人から個人への不動産贈与

上記に当てはまる場合は、贈与する側の人・贈与される側の人は共同で、手続きが必要になります。

2-3.不動産を相続した場合

「不動産を相続した場合」にも、所有権移転登記が必要になります。

相続にともな所有権移転登記のことを「相続登記」と呼びます。

遺言や遺産分割協議によって不動産を相続した場合、もとの所有者から相続人への不動産の所有権移転は相続人が行います。

2-4.財産分与する場合

離婚などで「財産分与する場合」にも、所有権移転登記が必要になります。

結婚してから購入した不動産やお金、物品などは名義を問わず、2人で築いた資産となるため、離婚する際には2人で均等に分け合う財産分与が発生します。

2人で話し合い、不動産の所有権が移る場合には、所有権移転登記が必要になります。

たとえば離婚の際、所有権が夫になっている住宅を、妻がもらうことになった場合に所有権移転登記が必要です。

仮に、所有権移転登記を行わないまま不動産の移転が発生すると、公的には所有権は夫のままであるため、妻が住宅を売却したくても取引はできません。

また、夫が第三者に不動産を売却して、買い主が所有権移転登記をしてしまった場合には、妻がその住宅の所有権を主張しても認められません。

そのため、財産分与をする際には不動産の所有権が移る場合があるため、所有権移転登記を行う必要があります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.【ケース別】所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記では、「所有権移転登記の申請書」を作成し、法務局に提出します。

提出時には、さまざまな書類を添付する必要があります。

ただし、添付が必要な書類は「売買」「贈与」「相続」「財産分与」によって、異なります。

ここからは、所有権移転登記に必要な書類を「ケース別」で解説していきます。

所有権移転登記の手続きが発生する方は、自分が該当しているケースの必要書類をチェックしましょう。

3-1.不動産を売買した場合に必要な書類

不動産売買をした場合に必要な書類一覧は以下のとおりです。

| 売り主側 | 買い主側 |

|

|

それぞれの書類について、詳しく解説します。

3-1-1.身分証明書

本人確認のために、売り主・買い主ともに身分証明書が必要です。

身分証明書の提示は、「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」など顔写真付きのものであれば問題ありません。

3-1-2.印鑑証明書・実印

印鑑証明書と実印は、不動産の元々の所有者が所有権の移転に同意していることを証明するために必要です。

原則、売主側が用意する必要があります。

手続きとしては、申請書類に実印で捺印し、あわせて印鑑証明書を添付する形になります。

印鑑証明書は、発行日が申請日から3ヵ月以内のものを使用しましょう。

司法書士に依頼している場合は、申請書類の代わりに委任状に実印で捺印することで完了します。

買い主がローンを組み「抵当権設定登記」をあわせて行う場合を除いては、買い主側は印鑑証明書・実印を用意する必要がありません。

3-1-3.登記済証または登記識別情報

「登記済証」または「登記識別情報」は、所有権を移転する前の不動産所有者を証明するために、売り主側が用意します。

登記済証は、不動産所有者に交付されていた古い形式の証明書です。

2005年3月7日以降は、改正不動産登記法から、登記済証は「登記識別情報」が交付されています。

紛失した場合、再発行はできません。

司法書士・公証人に紛失してしまった旨を伝え、「本人確認書類」書類を用意してもらうことで、代わりの書類を用意できます。

3-1-4.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、所有権移転登記の際にかかる税金「登録免許税」を算出するために、売り主側が用意する必要のある書類です。

登録免許税を算出するためには、不動産の「固定資産税評価額」を参照するので、必須の書類といえます。

固定資産評価証明書は、対象となる不動産の所在地を管轄する役所で手に入れられます。

所有権移転登記の際にかかる「登録免許税」に関しては、「4.所有権移転登記にかかる費用はどれくらい?」でくわしく解説しています。

3-1-5.住民票の写し

不動産登記には、所有者情報として現住所が記載されます。

そのため、所有者の現住所の証明として、買い主側の住民票の写しが必要になります。

売り主は、登記簿上に記録されている住所と現住所が同じなら、住民票を用意する必要はありません。

しかし、引越しなどで登記簿上に登録している住所が異なる場合は、住民票の写しを用意しておきましょう。

住民票の写しは、現住所を管轄する役所で交付してもらえます。

また、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも入手可能です。

3-1-6.売買契約書

不動産の登記申請時には、登記申請をする理由を記載する「登記原因証明情報」の提出が必要です。

登記原因証明情報は、売買契約書をもとに、司法書士が作成するのが一般的です。

この「登記原因証明情報」の作成のために、売買契約書が必要になります。

売買契約書は、基本的に売買を仲介する不動産会社が、買い主・売り主双方の要望を汲んで作成し、司法書士に渡す流れになるので、ご自身での作成や提出は不要です。

3-1-7.司法書士への委任状

所有権移転登記は司法書士に依頼するケースも多いため、委任状が必要になります。

委任状がないと、司法書士は代理での所有権移転登記の手続きが行えません。

委任状は司法書士が準備することが多いです。

所有権移転登記を行う売り主・買い主が署名と捺印をし、委任状を完成させます。

3-2.不動産を贈与された場合に必要な書類

次に、不動産贈与の場合に必要な書類を解説します。

| 贈与側 | 受贈側 |

|

|

1つずつ順番に見ていきましょう。

3-2-1.身分証明書

身分証明書は本人確認のために必要です。

「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」など、顔写真付きの身分証明書が必要になります。

保険証など顔つきではない身分証明書は原則認められないので、注意しましょう。

3-2-2.印鑑証明書・実印

印鑑証明書と実印は、不動産の元々の所有者が所有権の移転に同意していることを証明するために、贈与者にて用意が必要です。

実際の所有権移転登記の手続きでは、申請書類に実印で捺印し、印鑑証明書を添付する形になります。

印鑑証明書は、発行日が申請日から3ヵ月以内のものを使用しましょう。

司法書士に依頼している場合は、申請書類の代わりに委任状に実印で捺印してもらうだけで済みます。

3-2-3.登記済証または登記識別情報

「登記済証」または「登記識別情報」は、所有権を移転する前の不動産所有者を証明するために、贈与者が用意する書類です。

登記済証は不動産所有者に交付されていた古い形式の証明書です。

2005年3月7日以降は、改正不動産登記法から、登記済証の代わりに「登記識別情報」が交付されています。

紛失した場合には司法書士・公証人に紛失してしまった旨を伝えましょう。

再発行は不可なので、「本人確認書類」を用意してもらうことで、代わりの書類を用意できます。

3-2-4.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、所有権移転登記の際にかかる税金「登録免許税」を算出するために、贈与者が用意する必要のある書類です。

登録免許税を算出するためには、不動産の「固定資産税評価額」を参照するので、必須の書類です。

固定資産評価証明書は、対象となる不動産の所在地を管轄する役所で手に入れることができます。

所有権移転登記の際にかかる「登録免許税」に関しては、「4.所有権移転登記にかかる費用はどれくらい?」でくわしく解説しています。

3-2-5.住民票の写し

不動産登記には、所有者情報として現住所が記載されます。

そのため、所有者の現住所の証明に、受贈者の住民票の写しが必要になります。

贈与者の場合、登記簿上に記録されている住所と現住所が同じであれば、住民票は用意する必要はありません。

しかし、引越しなどで登記簿上に登録している住所が異なる場合は、住民票の写しが必要になります。

3-2-6.贈与契約書

贈与契約書とは、財産を贈与する場合に「贈与者」と「受贈者」の間で取り交わす契約書のことです。

不動産の登記申請時には、登記申請をする理由を記載する「登記原因証明情報」という書類を作成して提出する必要があります。

登記原因証明情報は、贈与契約書をもとにして、司法書士が作成するのが一般的です。

そのため、必然的に贈与契約書が必要になります。

贈与契約書は、決まった書式はないものの、「誰が」「誰に」「いつ」「何を」贈与したのかを明記しておくことで記載要件を満たせます。

ご自身で贈与契約書を作成し、司法書士に提出するようにしましょう。

3-2-7.司法書士への委任状

所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼する場合、委任状が必要になります。

委任状がないと、司法書士は代理での所有権移転登記を行えません。

委任状は司法書士が準備するのが一般的です。

所有権移転登記を行う贈与者・受贈者が署名と捺印をすることで、委任状が完成します。

3-3.不動産を相続した場合に必要な書類

ここからは、不動産を相続した場合に、所有権移転登記に必要な書類を解説します。

- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)

- 印鑑証明書・実印

- 登記済証または登記識別情報(司法書士に依頼する場合のみ)

- 固定資産評価証明書

- 住民票の写し(現住所が登記簿上の住所と異なる場合のみ)

- 故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄抄本

- 家系図

- 遺言書・検認調書(遺言書がない場合など相続の形式により、代わりに遺産分割協議書・調停や審判の調書が必要となる場合も)

- 司法書士への委任状(司法書士に依頼する場合のみ)

それぞれ順番に見ていきましょう。

3-3-1.身分証明書

身分証明書は本人確認をする際に、必要です。

「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」など、必ず顔写真付きのものが必要になります。

顔つきの身分証明書を持っていない場合は、事前に用意しておきましょう。

3-3-2.印鑑証明書・実印

印鑑証明書と実印は、相続人が所有権の移転に同意していることを証明するために必要です。

相続においては、相続人全員分の印鑑証明書・実印が必要となることがあります。

全員分の印鑑証明書・実印の必要有無は、提出先の役所に確認しておくとよいでしょう。

手続きとしては、申請書類に実印で捺印し、あわせて印鑑証明書を添付する形になります。

印鑑証明書は、発行日が申請日から3ヵ月以内のものを使用しましょう。

司法書士に依頼している場合は、委任状に実印で捺印するだけでよいので、印鑑証明書は不要です。

3-3-3.登記済証または登記識別情報

「登記済証」または「登記識別情報」は、所有権を移転する前の不動産所有者を証明するために、相続人が用意する書類です。

相続の場合は必須ではありません。

ただし、司法書士に依頼している場合に資料のひとつとして求められる場合があるので、事前に準備しておきましょう。

登記済証は以前まで、不動産所有者に交付されていた古い形式の証明書です。

2005年3月7日以降は、改正不動産登記法から、登記済証は「登記識別情報」として交付されています。

登記識別情報を紛失した場合、再発行は不可です。

司法書士・公証人に紛失してしまった旨を伝え、「本人確認書類」という書類を用意してもらうことで、代わりの書類を用意できます。

3-3-4.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、所有権移転登記の際にかかる税金「登録免許税」を算出するために、相続人が用意する必要のある書類です。

登録免許税を算出するためには、不動産の「固定資産税評価額」を参照します。

固定資産評価証明書は、対象となる不動産の所在地を管轄する役所で手に入れることができます。

所有権移転登記の際にかかる「登録免許税」に関しては、「4.所有権移転登記にかかる費用はどれくらい?」でくわしく解説しています。

3-3-5.住民票の写し

不動産登記には、所有者情報として現住所が記載されます。

そのため、所有者の現住所の証明として、相続人の住民票の写しが必要になります。

住民票の写しは、現住所を管轄する役所で交付してもらえます。

マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも入手可能です。

3-3-6.故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本

故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本は、故人の出生から死去に至るまでの経過が記載された書類です。

故人が登記された名義人と同一であることを証明するために必要になります。

故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で入手できます。

3-3-7.相続人全員の戸籍謄抄本

戸籍謄抄本とは、不動産の新たな所有者が間違いなく相続人であること、そして新たな所有者ではないものの、相続の権利がある他の人がいることを示す書類のことです。

相続人の本籍地を管轄する役所で入手可能です。

ただし、故人(被相続人)の戸籍謄本と内容が重複する場合は、提出が不要になります。

3-3-8.家系図

故人(被相続人)と相続人の関係を示す家系図は、作成して所有権移転登記の際に添付が必要です。

相続人が複数いる場合には、全員分記載するようにしましょう。

3-3-9.遺言書・検認調書

遺言による相続の場合、登記申請の理由を記載する「登記原因証明情報」の作成に使用するため、遺言書を添付する必要があります。

故人が自筆で作成した「自筆証書遺言」の場合、本当に故人が作成したものであるかの証明が必要になるため、あわせて「検認調書」を添付します。

検認調書は家庭裁判所に検認を申込みし、遺言書を確認してもらうことで、取得が可能です。

遺言書が公証人立会いのもと作成した「公正証書遺言」である場合には、検認調書の添付は不要です。

3-3-10.遺産分割協議書

故人(被相続人)が遺言を残していない場合、遺産分割協議書が「登記原因証明情報」となるため、作成・添付が必要になります。

複数の相続人がいる場合、遺産分割の仕方を相続人が集まって話し合い、その結果を「遺産分割協議書」に記載します。

記載内容に異存がないことを示すために全員が実印で捺印したら、印鑑証明書を添付し、司法書士に提出しましょう。

その協議書をもとに、司法書士に「登記原因証明情報」を作成してもらい、所有権移転登記の手続きを行ってもらいます。

書式に決まりはありませんが、インターネット上で弁護士事務所などがひな形を公開しているため、作成方法が分からない方は参考にしてみましょう。

3-3-11.調停や審判の調書

遺産の分割について相続人の間で話がまとまらない場合には、調停や審判の調書が必要になります。

調停や審判の内容については、以下のとおりです。

- 家庭裁判所の裁判官や調停員立ち会いのもとで協議をする「調停」

- それでも話がまとまらない場合に裁判官が財産の分け方を決める「審判」

あくまで、遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合にのみ、発生する書類になります。

うまく話し合いがまとまるのであれば、調停や審判の調書は不要になります。

3-3-12.司法書士への委任状

一般的に所有権移転登記は司法書士に依頼するため、代理で登記を行ってもらえるように委任状を用意します。

委任状がないと、司法書士は代理での所有権移転登記を行えません。

委任状は司法書士が準備します。

所有権移転登記を行う相続人全員がそれぞれ署名と捺印をして、司法書士に預けます。

3-4.財産分与した場合に必要な書類

財産分与した場合の、所有権移転登記に必要な書類を解説します。

| 与える側 | 受ける側 |

|

|

それぞれ順番に解説していきます。

3-4-1.身分証明書

身分証明書は本人確認のために必要な書類です。

財産分与を「与える側」「受ける側」ともに必要になります。

「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」などの顔写真付きのものが必要になるので、用意しておきましょう。

3-4-2.印鑑証明書・実印

印鑑証明書と実印は、不動産の元々の所有者が所有権の移転に同意していることを証明するために、不動産を与える側が用意する必要があります。

手続きとしては、申請書類に実印で捺印し、あわせて印鑑証明書を添付する形になります。

印鑑証明書は、発行日が申請日から3ヵ月以内のものを使用することが望ましいです。

司法書士に依頼している場合は、申請書類の代わりに委任状に実印で捺印していきましょう。

3-4-3.登記済証または登記識別情報

「登記済証」または「登記識別情報」は、所有権を移転する前の不動産所有者を証明するために、不動産を与える側が用意する書類です。

登記済証は以前まで、不動産所有者に交付されていた古い形式の証明書です。

2005年3月7日以降は、改正不動産登記法から、登記済証は「登記識別情報」として交付されています。

紛失した場合再発行は不可です。

司法書士・公証人に紛失してしまった旨を伝え、「本人確認書類」という書類を用意してもらうことで、代わりの書類を用意できます。

3-4-4.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、所有権移転登記の際にかかる税金「登録免許税」を算出するために、不動産を与える側が用意する必要のある書類です。

登録免許税を算出するためには、不動産の「固定資産税評価額」を参照するので、必須の書類になります。

固定資産評価証明書は、対象となる不動産の所在地を管轄する役所で手に入れることができます。

所有権移転登記の際にかかる「登録免許税」に関しては、「4.所有権移転登記にかかる費用はどれくらい?」で解説しています。

3-4-5.住民票の写し

不動産登記には、所有者情報として現住所が記載されます。

そのため、所有者の現住所の証明に、不動産を受ける側の住民票の写しが必要になります。

財産を与える側の登記簿上に記録されている住所と現住所が同じ場合には、住民票の用意は必要ありません。

引越しなどで登記簿上に登録している住所が異なる場合は、住民票の写しが必要になります。

3-4-6.確定証明書付きの調停調書または審判書の謄本

離婚時など財産分与時に話し合いがまとまらず、家庭裁判所を介して手続きを行った場合、経緯を証明する「調停調書」または「審判書」の謄本を裁判所に作成してもらい、司法書士に提出します。

その調書をもとに、司法書士に「登記原因証明情報」を作成してもらい、所有権移転登記の手続きを行ってもらいます。

3-4-7.離婚協議書

離婚時の財産分与に関して、家庭裁判所に頼ることなく、夫婦間の話し合いで決着した場合、その内容を文書化した「離婚協議書」を作成し、司法書士に提出します。

その離婚協議書をもとに、司法書士に「登記原因証明情報」を作成してもらい、所有権移転登記の手続きを行ってもらいます。

3-4-8.離婚日の記載された戸籍謄本

離婚時の財産分与では、離婚届が提出された日付が記載された戸籍謄本を司法書士に提出します。

その調書をもとに、司法書士に「登記原因証明情報」を作成してもらい、所有権移転登記の手続きを行ってもらいます。

3-4-9.司法書士への委任状

所有権移転登記は司法書士に依頼するため、代理で登記を行ってもらえるように委任状を用意します。

委任状がないと、司法書士は代理での所有権移転登記を行えません。

委任状の書式は司法書士が準備するので、財産を与える側、受ける側が署名と捺印をし、委任状を完成させます。

4.所有権移転登記にかかる費用はどのくらい?

所有権移転登記にかかる費用は、大きく分けると以下の2つです。

- 登録免許税

- 手続きにかかる費用

具体的にどのような費用がかかるのか、くわしく解説していきます。

4-1.登録免許税

所有権移転登記には登録免許税がかかります。

登録免許税とは、法務局に登録されている土地・建物など不動産の法的な所有権を他の人に移譲するために行う登記手続きを進める際に国に納める税金のことです。

登録免許税は、以下の計算式で計算できます。

「登録免許税」=「固定資産税評価額」×「0.4%」

所有権移転登記で発生する登録免許税の税率は、一定ではありません。

ケース別の所有権移転登記の登録免許税の税率一覧は以下のとおりです。

| ケース | 登録免許税の税率 |

| 不動産売買による所有権移転登記 | 2% |

| 相続による所有権移転登記 | 0.4% |

| 贈与・財産分与による所有権移転登記 | 2% |

所有権移転登記を行うケースによって税率が変わるので、注意しましょう。

登録免許税については、下記記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。

関連:【ケース別】所有権移転登記の登録免許税シミュレーションを徹底解説

4-2.手続きにかかる費用

次に、所有権移転登記でかかる費用のうち、手続きにかかる費用をご紹介します。

4-2-1.印鑑登録証明書

「印鑑登録証明書」にかかる費用は300円程度です。

印鑑登録証明書は、市区町村役場またはコンビニでも取得できます。

コンビニの場合、取得にマイナンバーカードが必要となるので、事前に準備しておきましょう。

4-2-2.住民票

「住民票」にかかる費用は300円程度です。

住民票は、市区町村役場またはコンビニでも取得できます。

印鑑登録証明書と同じく、コンビニの場合は取得にマイナンバーカードが必要となるため用意しておきましょう。

4-2-3.戸籍・除籍謄本

「戸籍・除籍謄本」にかかる費用は以下のとおりです。

- 戸籍謄本:450円程度

- 除籍謄本:750円程度

戸籍・除籍謄本は、個人の本籍地を管轄している役所で取得できます。

4-2-4.資格証明書

「資格証明書」にかかる費用は、500円程度です。

資格証明書は、法務局で取得するのが一般的です。

原則、発行後3ヵ月以内のものを使用しましょう。

4-2-5.固定資産評価証明書

「固定資産評価証明書」にかかる費用は400円程度です。

固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場、または都税事務所で取得ができます。

4-2-6.検認証明書

「検認証明書」は、家庭裁判所に自筆証書遺言の検認申込みをした際にもらえる書類です。

検認証明書にかかる費用は950円程度(内800円は検認の申立て費用、150円は検認証明書発行手数料)です。

検認完了後に家庭裁判所から交付してもらいましょう。

4-2-7.司法書士への報酬

「司法書士への報酬」にかかる費用は、「基本報酬」と「手続き報酬」を合算して、算出されます。

司法書士への報酬額の範囲は、以下のとおりです。

| 不動産の固定資産税評価額 | 報酬額の範囲 |

| 500万円以内 | 13,060円以上16,260円以下 |

| 1,000万円以内 | 15,480円以上19,170円以下 |

| 1,000万円以上 | 1,000万円ごとに2,420円以上2,810円以下を加える |

| 1億円以上 | 1,000万円ごとに1,740円以上2,130円以下を加える |

所有権移転登記は、基本的に司法書士への依頼が一般的であるため、依頼時に報酬を支払います。

5.所有権移転登記の流れは?4ステップで解説

所有権移転登記を行う際、実際の流れを知っておくとスムーズに手続きをすすめることができます。

ここでは、所有権移転登記の流れを4ステップで解説します。

所有権移転登記の流れは、以下の4ステップです。

- 必要書類の準備

- 必要書類の作成

- 申請書類一式を法務局に提出

- 登録完了証と登記識別情報通知書を受け取る

それぞれ順番に見ていきましょう。

5-1.ステップ①:必要書類を準備する

ステップ①は「必要書類の準備」です。

まずは、所有権移転登記の申請に必要となる書類を準備します。

所有権移転登記の申請書に関しては法務局のホームページからフォーマットをダウンロードすることができます。

「3.【ケース別】所有権移転登記に必要な書類」で紹介したケースに共通する書類をダウンロードしましょう。

売買・贈与・相続・財産分与、それぞれの登記の種類ごとに必要な書類についても、このタイミングで用意しましょう。

ケース別の必要書類や入手方法は、「3.【ケース別】所有権移転登記に必要な書類」で解説しています。

5-2.ステップ②:必要書類を作成する

ステップ②は「必要書類の作成」です。

所有権移転登記申請書の作成はもちろんのこと、その他に一緒に提出が必要な書類についても、作成をします。

先にも述べましたが、所有権移転登記の申請書類作成は司法書士への依頼が一般的です。

ご自身で作成される場合には、法務局のホームページに用意されている記載例を確認しながら作成しましょう。

5-3.ステップ③:申請書類一式を法務局に提出する

ステップ③は「申請書類一式を法務局に提出」です。

提出する書類が一式完成したら、法務局に提出します。

提出された書類は法務局にて審査され、書類の内容に不備があった場合には返却されます。

書類が返却された場合は、指摘された不備を修正し、あらためて書類の再提出を行いましょう。

司法書士に手続きを依頼している場合、このステップも司法書士が代行してくれます。

5-4.ステップ④:登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

ステップ④は「登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る」です。

法務局に提出した書類が無事受理された場合、登記が完了し、後日「登記完了証」と「登記識別情報」が交付されます。

「登記完了証」と「登記識別情報」の交付後、所有権移転登記の手続きは完了になります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.所有権移転登記のポイントは?早めに行動することが大事

所有権移転登記を行う際は、早めに登記を行いましょう。

特に相続時の所有権移転登記を放置してしまうと、何代も前にさかのぼって法定相続人の確認を行い、共同相続や相続放棄の手続きを行うなど、非常に手間や時間がかかります。

また、2024年からは相続の場合のみ義務化され、相続の開始から3年以内に不動産の所有権移転登記をしなければ、10万円以下の過料を科せられる恐れがあります。

さらに所有権移転登記を放置し、不動産の所有権を曖昧にしてしまうと、所有権を巡るトラブルの元にもなりやすいです。

たとえば離婚の際、所有権が夫になっている住宅を、妻がもらうことになった場合などです。

最悪の場合、不動産の所有権を失うことにもつながるため、不動産を取得した際はすぐに所有権移転登記を行いましょう。

7.所有権移転登記についてよくある質問

最後に、所有権移転登記についてよくある質問を3つご紹介します。

さらに所有権移転登記について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

7-1.所有権移転登記は誰がする?自分でもできる?

不動産登記法第60条によると、登記権利者と登記義務者とが共同で行うようにと、定められています。

共同で行うように定められているのは、所有権移転登記の仮申請を防ぐことが理由に挙げられます。

ただし、一般的には登記権利者が登記義務者の申請代理人となり、所有権移転登記を行うのが通例です。

もちろん本人でも手続きは行えますが、手間や手続きに不安を感じる方は司法書士に依頼するのも1つの手です。

自分で行う場合は、法務局が公表している「不動産登記の申請書様式について」を確認すれば、比較的スムーズに手続きが進められます。

7-2.所有権移転登記をしなかったらどうなる?

所有権移転登記を行わない場合、不動産の移転が済ませられていても、対外的に所有権の主張ができません。

また、所有権移転登記が行われていなければ、不動産を担保に設定することも難しくなります。

住宅ローンなどの金銭融資が受けられなくなるため、所有権移転登記を行わないという選択肢にはデメリットが多いです。

2024年4月1日より、相続の所有権移転登記は義務化されます。

不動産取得後、3年以内に申請しなければ罰金も発生します。

所有権移転登記を行わないことは非常に勿体ないことでもあるので、原則行うようにしましょう。

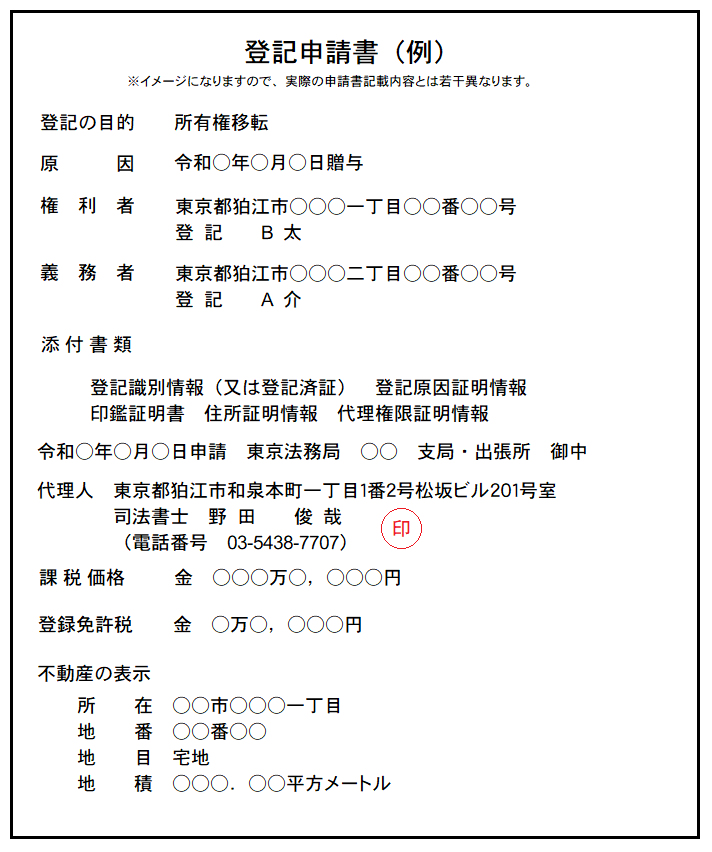

7-3.所有権移転登記の書き方ってどうする?

所有権移転登記の申請書には、フォーマットがあります。

フォーマットに則り、記載を進めていけば、所有権移転登記の手続きは進められます。

所有権移転登記申請書のフォーマットは、以下のとおりです。

左欄(登記の目的、原因など)は、所有権移転登記の書類に記載必須の項目です。

記載すべき内容が分からない場合は、本件に関係している協力業者に確認を取ることで、教えてくれるので、安心してください。

8.まとめ

この記事では、所有権移転登記の必要書類についてケース別に解説しました。

所有権移転登記は、手続きが難しいため、なかなか手が付けにくいと感じる方も多いでしょう。

後回しにされがちな手続きですが、所有権移転登記が発生する理由によっては、早急に手続きを開始する必要があります。

所有権移転登記についてよくわからないと感じる方は、司法書士に依頼するのも1つの方法です。

ぜひ本記事を参考にしていただき、所有権移転登記の手続きをスタートさせましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。