「相続登記が義務化って聞いたけど、すでに相続している場合はどうなるの?」

「相続登記が義務化されると、何が変わるの?」

2021年に行われた法改正により、相続で不動産を取得した時には3年以内に相続登記することが義務化されました。

今回の法改正で変更された大きなポイントは次の3つです。

- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならない

- 期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料の対象になる

- すでに不相談を相続している場合も義務化の対象となる

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象になり、すでに不動産を相続しているのに相続登記をしていない人も対象になります。

しかし、法律の施行は2024年4月1日で、そこから3年間の猶予期間が設けられるため、2024年4月1日よりも前に相続した不動産については、2027年4月1日までに相続登記をすれば大丈夫です。

そう聞くと、期間がまだあるし面倒だし後回しでいいや、と思ってしまうかもしれませんが、相続登記は相続から時間が経てば経つほど、手間もお金もかかってしまうこともあります。

この記事では、以下について解説します。

◎相続登記の義務化とは

◎相続登記の義務化でどんな点が変わるのか

◎相続登記の期限

◎相続登記を早めにしないと起こるリスク

◎相続登記の手続き方法

◎相続登記の費用

◎相続登記に失敗しないためのポイント

スムーズな相続登記を行うために、ぜひ最後まで読んでみてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.相続登記の義務化とは

まずは相続登記の義務化とはどんなものなのか、相続した人にどのように関わってくるのかを理解するために、

◎相続登記の義務化の2つの変更点

◎相続登記の義務化によって決まった期限と罰則

◎相続登記が義務化された理由

◎相続登記の義務化が施行される日

◎すでに不動産を相続している場合はどうなるのか

についてみていきましょう。

1-1.相続登記の義務化の大きな2つの変更点

相続登記の義務化とは、簡単に言うと、

- 相続登記に期限が設けられた

- 期限内に行わないと過料の対象になる

という2つの変更が法律で定められたということです。

相続登記とは、亡くなった人から土地や建物などの不動産を相続した時、登記簿に記載されている所有者の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人(相続した人)に書きかえるための手続きのことです。

今までは相続登記は義務ではなく期限もありませんでした。そのため、不動産を相続しても相続登記をせず、そのままにしている場合が多くあったのです。

しかし、今回の法改正により、相続登記が義務化され、期限が定められました。

期限が定められたことで、その期限内に行わなければ過料の対象になるというのが法改正の大きなポイントとなります。

1-2.相続登記の義務化で定められた期限と罰則

今回の法改正で定められた相続登記の期限と罰則は次の通りです。

相続登記の期限:相続で不動産取得を知った日から3年以内

期限を過ぎた時の過料:10万円以下

相続登記の期限は、相続で不動産取得を知った日から3年以内となります。

3年たっても正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があるのです。

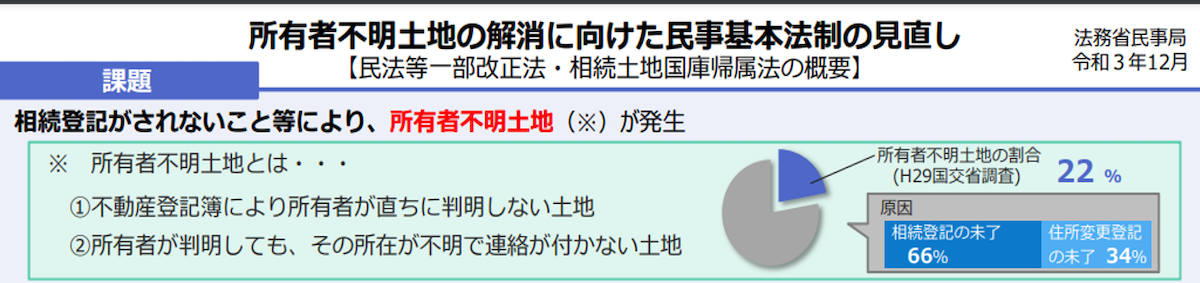

1-3.相続登記が義務化された理由

相続登記が義務化されたのは、所有者不明土地の問題を解消するためです。

出典:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

登記簿は、土地や不動産の持ち主が誰かということを証明するためのものです。

所有者が変わった時にきちんと登記が行われていれば、土地や不動産が誰のものかは登記簿を見ればすぐにわかります。

しかし、相続登記に義務がなかったことで、不動産を相続しても相続登記が行われないケースが多くありました。

相続登記がされないまま、相続人が亡くなり、次の相続が発生することを繰り返すうちに、登記簿を確認しても所有者がわからない「所有者不明土地」が増えてしまったのです。

所有者不明土地は、登記されている土地のうち22%にも上っています。

すべて合わせると九州本島の大きさに匹敵するほど、多くの土地が誰のものかわからない状態になってしまっているのです。

所有者不明土地が増えていくことで、土地の活用ができない、管理されない土地が増えてしまう、などの問題が発生しています。

その問題を解消するために、相続登記が義務化されることになったのです。

1-4.改正法の施行日

相続登記の義務化は、2024年4月1日に改正法が施行されます。

一定の要件を満たせば相続した土地を国のものにすることができる制度は、2023年4月27日から施行です。

1-5.過去の相続も義務化の対象となる

今回の法改正では、過去に遡って適用されることになります。

つまり、2024年4月1日よりも前に不動産を相続している場合でも、一定の期限内に相続登記をしなければ義務違反となり、罰金が科せられてしまうのです。

法律の施行日である2024年4月1日よりも前に相続した不動産は、施行日から3年後の2027年4月1日までに相続登記をしなくてはいけません。

すでに不動産を相続している人は、今後必ず相続登記をしなければいけないということを理解しておきましょう。

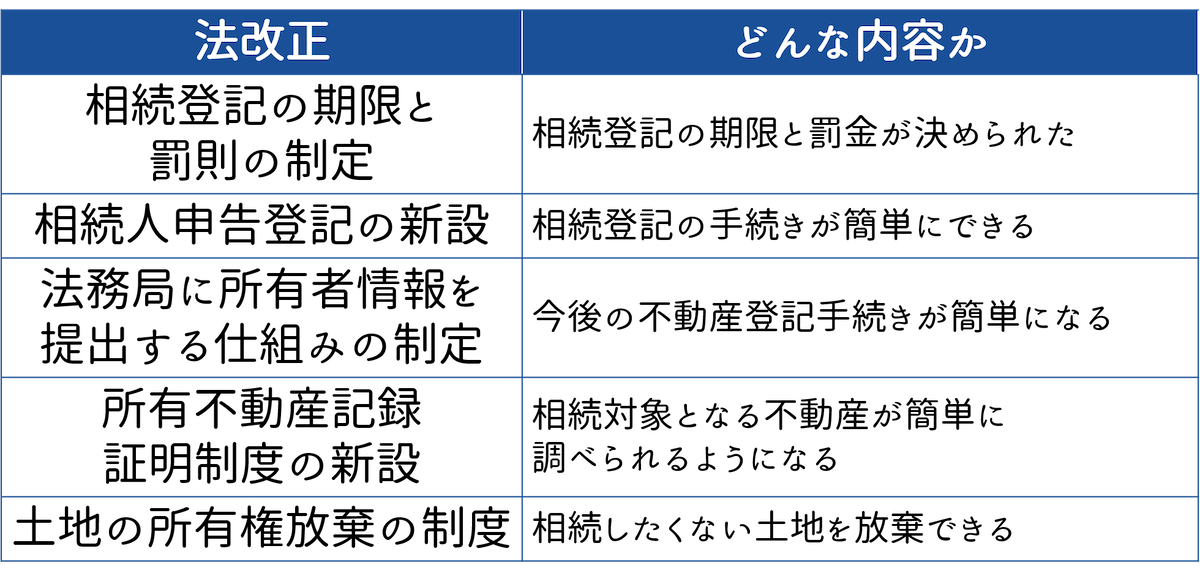

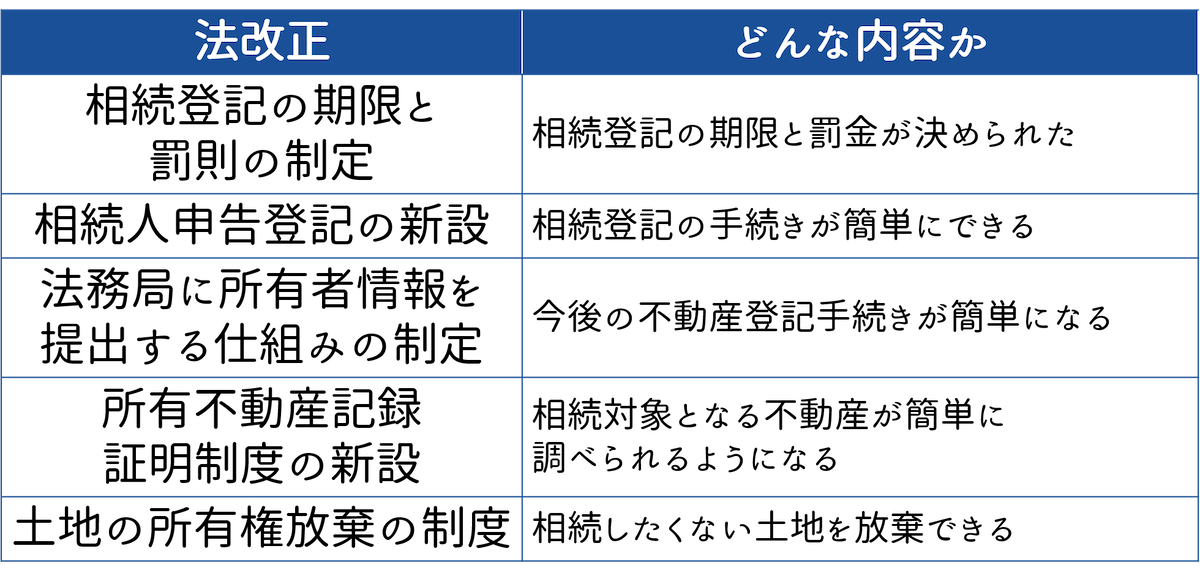

2.改正法の5つのポイント

1章では相続登記の義務化について簡単に紹介しましたが、今回の法改正では他にも様々な点が変わっています。

中には相続登記を行う上で、手続きを簡単にしてくれる制度や、期限内に遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合に利用できる制度もあるのです。

法改正で変わった点をきちんと理解しておくことで、これから行う相続登記の手続きを簡単にできる、相続したくない土地の権利だけを放棄できるなど、さまざまなメリットがありますから、きちんと知っておくことが大切です。

今回の法改正で変わったのは、次の5つのポイントです。

相続登記をスムーズに進めるためにも、まとめて確認しておきましょう。

それぞれについて詳しく紹介していきます。

2-1.相続登記の期限と罰則の制定

相続登記の義務化で最も大きな変更点が、相続登記に期限と罰則が設けられたということです。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。

相続で不動産取得を知った日から3年以内とは、具体的には「被相続人(不動産の所有者)が亡くなったことと、自分がその不動産の相続人であることを知った日」から3年以内です。

遺産分割協議が終わり、自分が相続すると決まった時ではなく、不動産の相続人であることを知った日から3年以内なので、期限には注意しましょう。

きちんと期限を定め、それに反した場合は罰金も科することで、相続登記を確実に行ってもらい、所有者不明土地の問題を解決することが狙いです。

【適用される人】

相続人全員

参考:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

2-2.相続人申告登記の新設

相続人申告登記とは、「自分が相続人である」ということを期限内に申告すれば、相続登記の義務を果たしたことになる制度です。

相続登記が義務化されると、先ほど紹介したように、自分がその不動産の相続人であることを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、相続登記の義務を果たしていないことになり、罰金が科せられてしまいます。

しかし、遺産分割協議が3年以内に終わっていない場合、今までの制度では相続登記をすることが出来ず、義務を果たすことができませんでした。

それを防ぎ、相続登記の手続きを簡単にするために新設されるのが相続人申告登記です。

例えば遺産分割協議が終わっていない状態でも、自分が不動産の相続人であるということを申告しておけば、相続登記の義務を果たしたことになります。

3年以内に相続人申告登記を行っておけば、遺産分割協議がまとまり、3年以上経った後に相続登記を行っても義務違反にはなりません。

遺産分割協議がなかなか進まない場合は、こちらの制度を活用しておくと良いでしょう。

【利用できる人】

遺産分割協議で揉めている相続人

参考:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

2-3.法務局に所有者情報を提出する仕組みの制定

法務局に所有者情報を提出する仕組みとは、新しく個人が不動産登記をした場合、今まで提出していた名前と住所に加えて、生年月日等を法務局に提出することです。

個人の場合、生年月日を提出し、あらかじめ申し出ておくことで、その後引っ越しをした時などの住所変更が、非課税(無料)でできるようになります。

相続登記の義務化と併せて住所変更登記も義務化される予定ですから、申し出ておくのがおすすめです。

【利用できる人】

不動産を所有している人

参考:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

2-4.所有不動産記録証明制度の新設

所有不動産記録証明制度とは、被相続人(亡くなった人)が名義人になっている不動産の一覧を証明書として発行してくれる制度です。

相続登記ではまず、被相続人が所有している不動産がどれだけあるかを調査する必要があります。

相続登記の義務化に伴い、法務局で把握できる被相続人が所有している不動産を一覧にすることでこの調査の手間を減らし、なるべく手続きを簡単にして相続登記を促進するために新設されます。

不動産の調査が簡単になりますから、ぜひ活用しましょう。

【利用できる人】

相続人全員

参考:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

2-5.土地の所有権放棄の制度の新設

土地の所有権放棄の制度(相続土地国庫帰属制度)とは、一定の条件を満たせば、土地の所有権を放棄して国のものにしてもらうことができるという制度です。

遺産として相続する土地の中には、売却できない、利用方法がないなどの理由で、相続したくない土地もあります。

現在の法律では、要らない土地だけを相続放棄することはできません。

土地を含めた他の財産と一緒に相続放棄するか、土地も含めて相続するかの二択でした。

しかし、今回の法改正で、一定の条件を満たし、法務局に承認されれば、土地の所有権を放棄して国のものにすることができるようになったのです。

所有権を放棄できるのは、相続で取得した土地で、建物や工作物がない、土壌汚染されていない、崖がないなどの条件を満たしていなければいけません。

さらに、申請者が10年分の土地管理費相当額を負担する必要があります。

土地管理費相当額は原野の場合約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円ほどです。

審査があり費用もかかりますが、管理ができないと思う土地を放棄できるようになったのは遺産相続で悩む方にとって大きなメリットとなる場合がありますから、気になる方はぜひ活用してみてください。

【利用できる人】

価値が低く相続したくない土地を相続した人

参考:法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.相続登記の2つの期限

相続登記の期限は「不動産の相続人であることを知った日から3年以内」であることを先ほど「2-1.相続登記の期限と罰則の制定」で紹介しました。

しかし、相続が法律の施行前にすでに起こっている場合はいつまでに相続登記をすればいいのでしょうか?

今回の法改正によって決まった相続登記の期限は、法律が施行された後に相続が発生した場合と、法律の施行前にすでに相続が発生している場合で変わります。

相続登記の期限は次の通りです。

2024年4月1日より前:2027年4月1日

2024年4月1日以降:相続で不動産取得したことを知った日から3年以内

それぞれの期限について詳しくみていきましょう。

3-1.相続登記の期限① 2024年4月1日以降の相続は3年以内

「2-1.相続登記の期限と罰則の制定」でも紹介したように、相続登記の義務化の法律が施行された後に発生した相続の場合、期限は3年以内です。

「被相続人(不動産の所有者)が亡くなったことと、自分がその不動産の相続人であることを知った日」から3年以内に相続登記をしなくてはいけません。

遺産分割協議で誰が相続するか決まった後ではなく、自分が相続人であることを知ってから3年以内ですので、期限には注意しましょう。

3-2.相続登記の期限② 2024年4月1日より前の相続は2027年4月1日まで

法律が施行される2024年4月1日よりも前に発生した相続で相続登記をしていない場合、法律が施行された時点ですでに期限の3年が過ぎてしまっていることもあります。

その場合、すぐに罰金が発生するのではありません。

法律の施行日から3年が猶予期間として設けられており、法律の施行前に発生している相続登記の期限は2027年4月1日となります。

3-3.期限前であってもなるべく早めに相続登記をするのがおすすめ

相続登記の期限は3年以内ですが、相続登記の手続きは期限前であってもなるべく早めに進めておくのがおすすめです。

なぜなら、相続登記の手続きは、時間が経てば経つほど大変になってしまうからです。

相続登記の義務化はすでに決定しており、先延ばしにしていてもいつかは必ず行わなくてはいけません。

相続から時間が経つと、必要な書類が取得しにくくなる、相続人が増えるなどの理由で相続登記の手間が増えてしまいます。

さらに時間が経つことによって、様々なリスクが発生してしまうことがあるのです。

相続登記を期限内にしないことによって起こるリスクについては、次の章で詳しく解説します。

いつかは必ず行わなくてはならないものならば、トラブルやリスクなしに、スムーズに相続登記を進めたいもの。

トラブルなく、スムーズに相続登記を進めたいなら、相続が発生したらなるべく早めに相続登記の手続きを始めると良いでしょう。

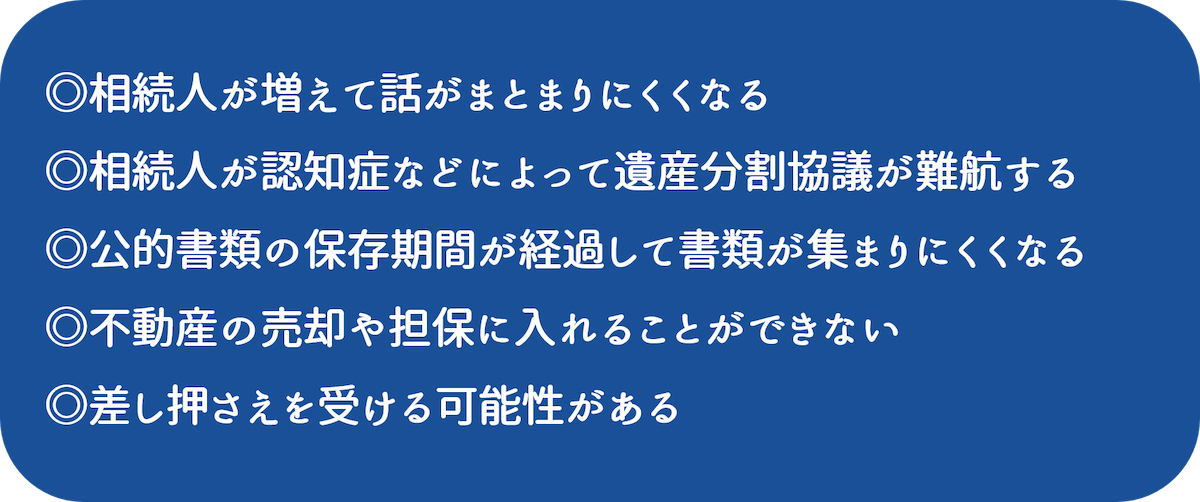

4.相続登記を早めにしないと起こる5つのリスク

3章の最後で、相続登記の手続きは相続から時間が経てば経つほど手間が増えて大変になること、さらに様々なリスクが発生することをお伝えしました。

それでは具体的に、相続登記を早めにしないとどのようなリスクが起こるのでしょうか?

相続登記を早めにしないと起こるリスクは、次の5つです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

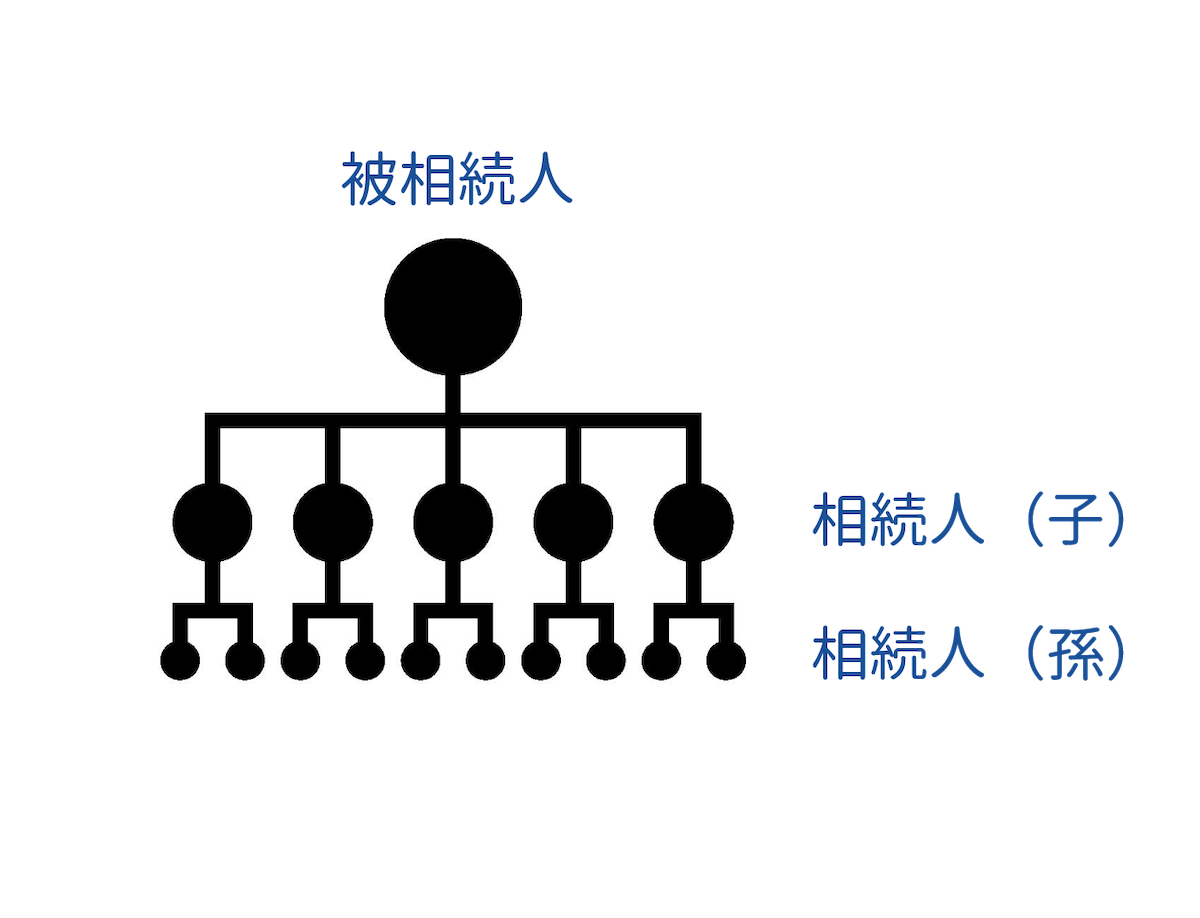

4-1.相続人が増えて話がまとまりにくくなる

被相続人が亡くなってから時間が経てば経つほど、相続人が増えてしまい話がまとまりにくくなるリスクがあります。

下の図を見てみましょう。

被相続人が亡くなった時、子どもだけで相続する場合、上の図であれば相続人は5人です。

しかし、相続人の一人が亡くなってしまうと、孫の代に相続権が回ります。

こうやって相続人が亡くなり、次の相続が発生していくうちに、相続人の数が増えてしまうのです。

相続人が増えれば、様々な考え方の人が出てきてしまうため、話がまとまりにくくなります。

また相続登記のために必要な書類や手続きも増えるので、相続登記がスムーズに行えなくなってしまうのです。

4-2.相続人が認知症になるなどによって遺産分割協議が難航する

相続登記をしないまま時間が経ってしまうと、相続人の年齢も高くなり、認知症などになる可能性も高くなります。

相続人の一人が認知症になれば、遺産分割協議をそのまま進めることはできません。

認知症で意思能力がないとされた場合は、成年後見人を付けるなどして不利益が出ないようにしなくてはならないのです。

成年後見人を付けるには、法的な手続きが必要なため、遺産分割協議がまとまるまでの時間がさらにかかります。

スムーズに遺産分割協議を行い、相続登記をするには、なるべく早めに取りかかるのが大切なのです。

4-3.公的書類の保存期間が経過して書類が集まりにくくなる

相続登記には被相続人の戸籍や住民票、相続人の戸籍や住民票など様々な書類を集めて提出する必要があります。

戸籍や住民票などの公的な書類は保存期間が決まっており、相続から時間が経つと保存期間が過ぎて書類が廃棄されてしまい、必要な書類を集めるのが大変になってしまうのです。

特に改正住民基本台帳法施行令が施行された2019年(令和元年)6月20日より前に被相続人が亡くなっている場合、書類が廃棄されてしまっている可能性があります。

すでに不動産を相続している場合は、なるべく早めに動いて相続登記の手続きを始めるとよいでしょう。

4-4.不動産の売却や担保提供売却ができない

相続登記をしていない状態では、相続した不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。

相続登記をしていない状態では、あくまで不動産は相続人全員で持ち分を分けて所有している状態です。相続人のものとは認められません。

そのため、不動産を売却しようとしても売買契約を結ぶことは出来ませんし、担保に入れてお金を借りることも出来ないのです。

不動産の活用を考えているなら、なるべく早めに相続登記をしておきましょう。

4-5.差し押さえを受ける可能性がある

相続登記をしていない状態では、相続人の中の一人が借金を返済できない場合、不動産が差し押さえられてしまう可能性があります。

相続登記をしていない状態では、不動産は相続人全員で持ち分を分けて共有している状態です。

そのため、相続人の中に借金の返済が滞っている人がいた場合、債権者は持ち分に応じて不動産を差し押さえることができるのです。

一部でも差し押さえられた場合、その不動産を他の相続人のものとして相続登記をすることはできません。

たとえ遺産分割協議で借金がある相続人以外が相続すると決まっても、借金を返済して差し押さえを解除するまでは、相続登記をして所有者を変えることができなくなってしまうのです。

不動産を相続した人が相続登記をするには、債権者に借金を弁済する必要があります。

自分以外の人の借金を弁済するリスクを避けたいなら、なるべく早めに相続登記をし、所有者を変えておきましょう。

5.相続登記の手続き方法

相続登記の期限や、期限内に行わないと支払わなくてはならない罰金、早めに行わないことのリスクを知り、相続登記は今すぐ始めた方がよいことを理解していただけたでしょうか?

相続登記を今すぐ始めた方がいいと思っても、具体的にどのような手続きをすればいいのかがわからなくては、実際に行動に移すことはできません。

そこでこの章では、相続登記をどのように進めていけばいいのか、

- 司法書士に依頼する

- 自分で手続きする

の2つの方法に分けて紹介していきましょう。

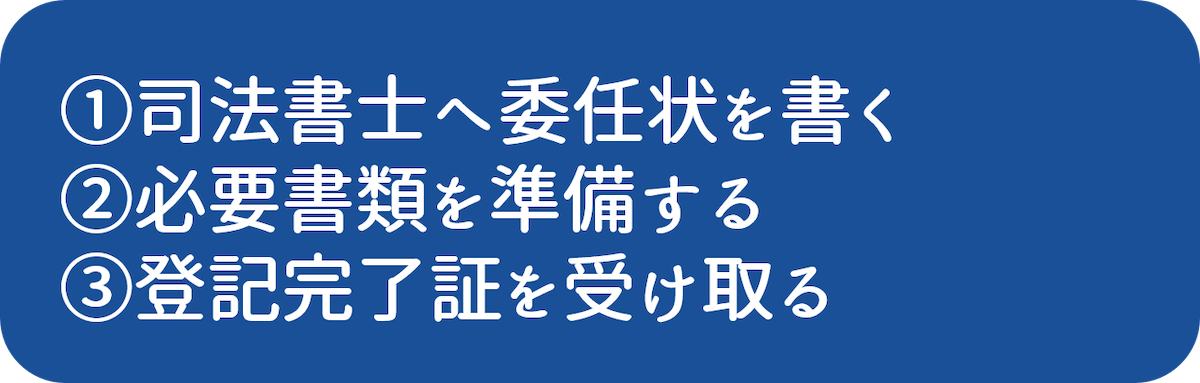

5-1.司法書士に依頼する場合

相続登記をプロにお任せしたい場合、手続きが難しい場合、時間がない場合などは司法書士に依頼して相続登記の手続きを代行してもらうことができます。

司法書士に依頼したほうがいいケースは以下の5つです。

- 不動産を複数持っている場合

- 相続人の数が多い場合

- 相続する不動産が遠方にある場合

- 遺産分割協議がまとまらない場合

- 配偶者居住権を設定したい場合

これらの条件に当てはまる場合は、相続登記の手続きが複雑になり、自分で手続きするのは難しい場合がほとんどです。

費用がかかっても、司法書士に依頼した方がスムーズに相続登記が進みますから、依頼するようにしましょう。

相続登記を司法書士に依頼する場合の手続き方法は次の通りです。

相続登記を司法書士に依頼する場合、まずは委任状を作成します。

委任状を渡すことで、戸籍謄本などの必要書類を司法書士が代理で取得することができるようになるのです。

必要書類のうち、印鑑証明書だけは相続人本人が取得しなければなりません。

書類が揃ったら、司法書士が相続登記の申請書を作成してくれます。

内容を確認したら法務局に司法書士が提出してくれるので、発行された登記完了証を受け取れば手続きが終了します。

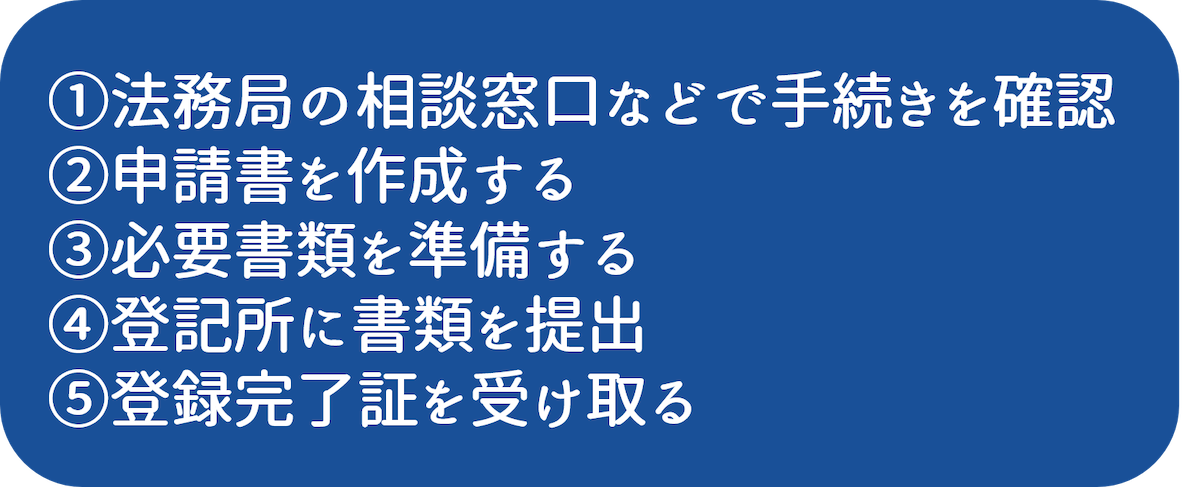

5-2.自分で手続きする場合

相続する不動産の数が少ない、相続人が少ない、相続する不動産が自宅の近くにあるといった場合は、自分で相続登記の手続きをすることもできます。

自分で相続登記をする時の手続き方法は以下の通りです。

自分で相続登記の手続きをする場合は、まずどのような書類が必要かなど手続き方法を確認することが必要です。

必要書類や手続きの流れ、登記申請書などは法務局の公式サイトで確認することができます。

また、相続登記をする不動産を管轄する法務局の窓口に行き、直接相談することも可能です。

その後、申請書を作成して必要書類を準備し、法務局に書類を提出します。

提出後、登記完了証を受け取れば手続きは完了です。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.相続登記にかかる費用

相続登記の手続きが理解できたところで、次に気になるのは費用です。

あらかじめ相続登記にはいくらぐらいかかるのかを知っておくことで、相続登記を安心して進めることができるでしょう。

相続登記の費用は、相続する不動産の数や価値によって変わります。

相続登記の費用の目安は、固定資産税評価額1,000万円のマンションの相続登記をする場合であれば、自分で登記の手続きを行えば約5万円ほど、司法書士へ依頼すると約12万円ほどです。

相続登記をする不動産の価値が高い場合は、さらに費用は上がります。

相続登記をする不動産の数が多い場合も、費用が上がってしまいます。

他にも相続人の数が多い、遺産分割協議がスムーズにいかない、などの場合は、費用が高くなることがあります。

7.相続登記に失敗しないための4つのポイント

相続登記は、手続きの流れや費用を知っておくだけでなく、ポイントを押さえておくと失敗せずスムーズに進めることができます。

相続登記に失敗しないために知っておきたいポイントは次の4つです。

- 相続登記の期限は3年以内

- 改正法施行前の相続登記の期限は2027年4月1日

- 期限前であっても早めに相続登記しておく

- 遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記をしておく

それぞれについて詳しくみていきましょう。

7-1.相続登記の期限は3年以内

何度も紹介していますが、相続登記の期限は3年以内です。

この期限は、被相続人が亡くなったことと、自分がその不動産の相続人であることを知った日から3年以内です。

期限内に相続登記をしていないと、10万円以下の罰金が科せられてしまいますから、必ず期限内に手続きしておきましょう。

7-2.法律施行前の相続登記の期限は2027年4月1日

法律施行前に発生した相続については、相続登記の期限は2027年4月1日です。

今回の法改正では、過去にさかのぼって適用されます。

施行前の相続でも、2027年4月1日までの猶予期間が過ぎれば、罰金の対象になります。

必ず期限までに相続登記を完了させておきましょう。

7-3.期限前であっても早めに相続登記をしておく

期限までまだ時間があったとしても、相続が発生したらなるべく早めに相続登記を済ませておきましょう。

相続登記は、相続から時間が経てばたつほど手続きが大変になります。

また、相続登記をしないままの状態だと、不動産が差し押さえられるなどのトラブルが発生してしまう可能性があるのです。

不動産を相続したら、なるべく早めに相続登記をしておきましょう。

7-4.遺産分割協議がまとまらない場合は相続人申告登記をしておく

遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に誰が不動産を相続するのか決まりそうにない場合は、取り急ぎ相続人申告登記の制度を使うのがおすすめです。

相続人申告登記は、遺産分割協議が終了していなくても、自分だけで申告できます。

遺産分割協議がまとまるまでに3年の期限が過ぎたとしても、相続人申告登記をしておけば、10万円以下の罰金を支払う必要はありません。

相続人申告登記は非課税のため、登録自体は無料で出来ますから、まずは相続人申告登記をしておくとよいでしょう。

8.まとめ

相続登記の義務化についてご紹介しました。

相続登記の義務化は、所有者不明土地を無くし、土地を有効活用するためにとても大切な法改正です。

相続登記の手間や費用はかかりますが、相続登記を期限内に行っておくことで、後々のトラブルを避けることにもつながります。

きちんと相続登記をして、自分の不動産の権利を守りましょう。

最後に相続登記の義務化についてまとめておきます。

◎相続登記の義務化とは

- 相続登記に期限が設けられた

- 期限内に行わないと過料の対象になる

という2つの変更が法律で定められたということです。

◎相続登記の義務化で定められた期限と罰則

2024年4月1日より前:2027年4月1日

2024年4月1日以降:相続で不動産取得したことを知った日から3年以内

◎相続登記が義務化された理由

相続登記が義務化されたのは、所有者不明土地の問題を解消するためです。所有者不明土地は、活用されない、管理されない状態のため、大変問題となっています。この問題を解消するために相続登記が義務化されました。

◎改正法の施行日

相続登記の義務化は、2024年4月1日に改正法が施行されます。

◎過去の相続も義務化の対象となる

今回の法改正では、過去に遡って適用されることになります。

2024年4月1日よりも前に不動産を相続している場合でも、一定の期限内に相続登記をしなければ義務違反となり、罰金が科せられてしまうのです。

◎改正法の5つのポイント

今回の法律改正で変わったのは、次の5つのポイントです。

◎期限前であってもなるべく早めに相続登記をするのがおすすめ

期限がまだでも、相続が発生したらなるべく早めに相続登記をすると、手続きがスムーズになります。

◎相続登記の手続き方法

相続登記には、

- 司法書士に依頼する

- 自分で手続きする

の2つの方法があります。

◎相続登記にかかる費用

相続登記の費用は、相続する不動産の数や価値によって変わります。

相続登記の費用の目安は、固定資産税評価額1,000万円のマンションの相続登記をする場合であれば、自分で登記の手続きを行えば約5万円ほど、司法書士へ依頼すると約12万円ほどです。

この記事を読んで、相続登記の必要性について理解し、スムーズに相続登記を行ってください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。