「相続登記に期限はあるの?」

「相続登記っていつまでにすればいいの?」

「相続登記の期限を過ぎたらどうなるの?」

結論からいうと、相続登記には2つの期限があります。

相続登記の期限は次の通りです。

2024年4月1日より前:2027年4月1日

2024年4月1日以降:相続で不動産取得したことを知った日から3年以内

相続登記は上記の期限内に行わなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。

上記の期限を見て、すでに相続しているけれど相続登記をしていない人の中には、

「期限までまだまだ時間があるから、相続登記の手続きは今はしなくてもいいや」

と思ってしまう人がいるかもしれません。

しかし、相続登記は相続から時間が経ってしまうと、手続きが大変になる、費用が高くなるといったデメリットが発生します。

さらに相続登記を早めに行わないでいると、遺産分割協議が進まなくなる、他人の借金を支払わなくてはならなくなる、といったトラブルが発生する可能性が高まるのです。

相続登記の期限は法律で決まっていますが、期限に余裕があったとしても、なるべく早めに行うのがよいのです。

とはいえ、相続登記の期限や、具体的にどんなトラブルが起こるのかを知らないままでは、相続登記を今すぐやろう!という気持ちにはなりにくいもの。

そこでこの記事では、相続登記の期限や、早めに行うことの必要性、相続登記の手順などを詳しく紹介します。

この記事を読めば、

◎相続登記を完了させなければいけない期限

◎相続登記の手続きの流れ

◎相続登記に必要な書類の種類

◎相続登記にかかる費用

◎相続登記を司法書士に依頼した方がいいケース

がわかります。

相続登記を実際にはいつまでに行えばいいのか、相続登記をしなかった場合はどうなるのかを理解することで、相続登記をなるべく早めに行わなければならない理由がわかり、行動することができます。

相続登記を行う流れまで理解することで、次に自分がどうすればいいのか、何をすればいいのかがわかり、スムーズに相続登記を行うことができるようになるでしょう。

この記事があなたの相続登記のお役に立てば幸いです。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.相続登記を完了させなければいけない期限

相続登記はいつまでに行えばいいのか、まずは法律で定められた具体的な相続登記の期限について紹介しましょう。

相続登記を完了させなければいけない期限は、冒頭でも紹介したように、新しい制度が施行される2024年4月1日以前か後かで異なります。

具体的な期限は次の通りです。

2024年4月1日より前:2027年4月1日

2024年4月1日以降:相続で不動産取得したことを知った日から3年以内

それぞれの期限について紹介していきます。

1-1.相続が2024年4月1日よりも前の場合は2027年4月1日まで

2024年4月1日よりも前に不動産を相続している場合の期限は2027年4月1日です。

これまで相続登記は義務ではなく期限もありませんでしたが、2021年に法律が改正され、期限が「相続で不動産取得したことを知った日から3年以内」になります。

この規定は、法律が施行される前に発生した相続にも適用されます。

法律の施行日は2024年4月1日ですが、それよりも前に相続した不動産に関しては猶予期間が与えられて、2027年4月1日までに相続登記をすればよいことになっています。

具体的な期限は、2024年4月1日から3年後の2027年4月1日です。

法務省民事局 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

1-2.2024年4月1日以降の相続の場合は3年以内

2024年4月1日以降は、相続で不動産取得したことを知った日から3年以内が期限です。

2024年4月1日は、改正された法律が施行される日です。

この日以降は、相続登記をすることが義務化され、守らない場合は過料の対象になります。

法務省民事局 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

2.期限内に相続登記をしないと罰金がかかる

1章で紹介した期限までに正当な理由なく相続登記をしなかった場合、義務に違反したとして10万円以下の過料の対象となります。

通常の場合では相続登記をしなくては過料の対象になりますから、必ず期限内に行うようにしましょう。

参考:新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」

「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.期限にかかわらず相続登記は早めに行うべき

相続登記の具体的な期限までまだ余裕があったとしても、相続登記は早めに行うべきです。

すでに相続をしている場合は、一刻も早く相続登記の手続きを始めることをおすすめします。

なぜなら相続から時間が経ってしまうと、相続登記の手続きが大変になる、費用が増える、不動産を差し押さえられるなどのトラブルが起こる可能性があるからです。

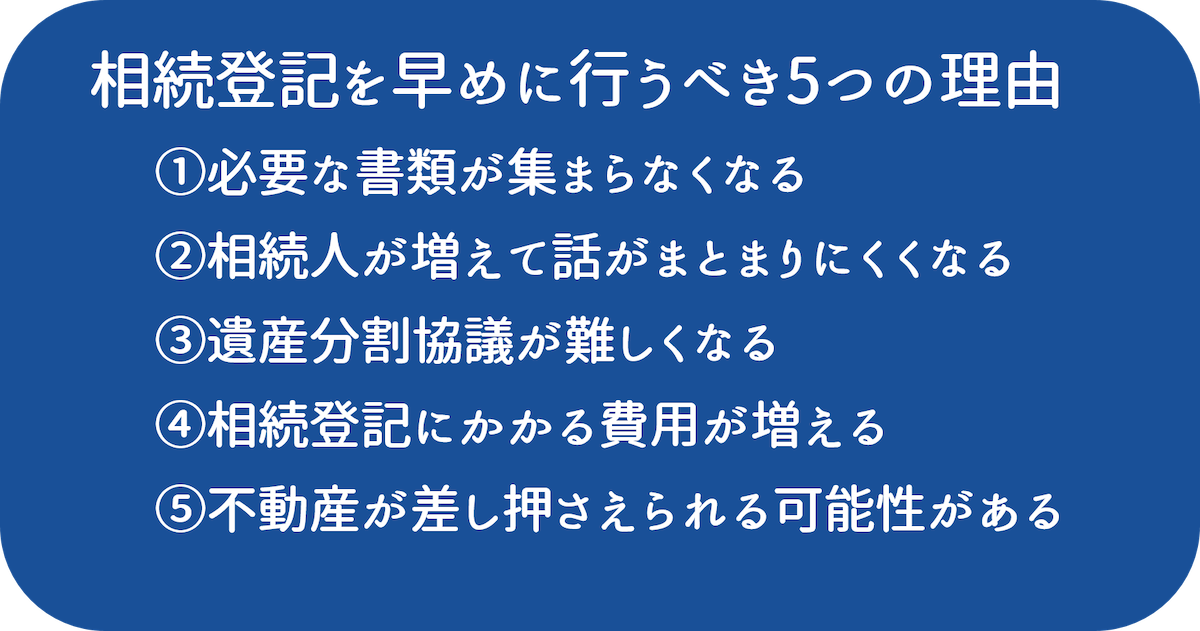

相続登記を早めに行うべき理由は次の通りです。

それぞれ詳しく紹介していきます。

3-1.理由① 必要な書類が集まらなくなる

相続登記を早めに行うべき理由の1つ目は、相続してから時間が経ってしまうと、相続登記に必要な書類が集まらなくなってしまう恐れがあるからです。

相続登記には、被相続人(亡くなった人)の住民票の除票または戸籍の附票の写しが必要です。

しかし、亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票の除票は保存期間が決まっており、期限を過ぎると集めることができなくなってしまうのです。

亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間は、以前は5年とされていました。

現在は法改正され、保存期間は150年になっていますが、法律施行前にすでに5年の保存期間を過ぎていたものに関しては、廃棄されることがあります。

一度廃棄されてしまった書類は、復元されることはありません。

そのため、なるべく早めに相続登記の手続きを始めないと、書類が集まらず、相続登記の手続きが通常よりも難しくなってしまうのです。

3-2.理由② 相続人が増えて話がまとまりにくくなる

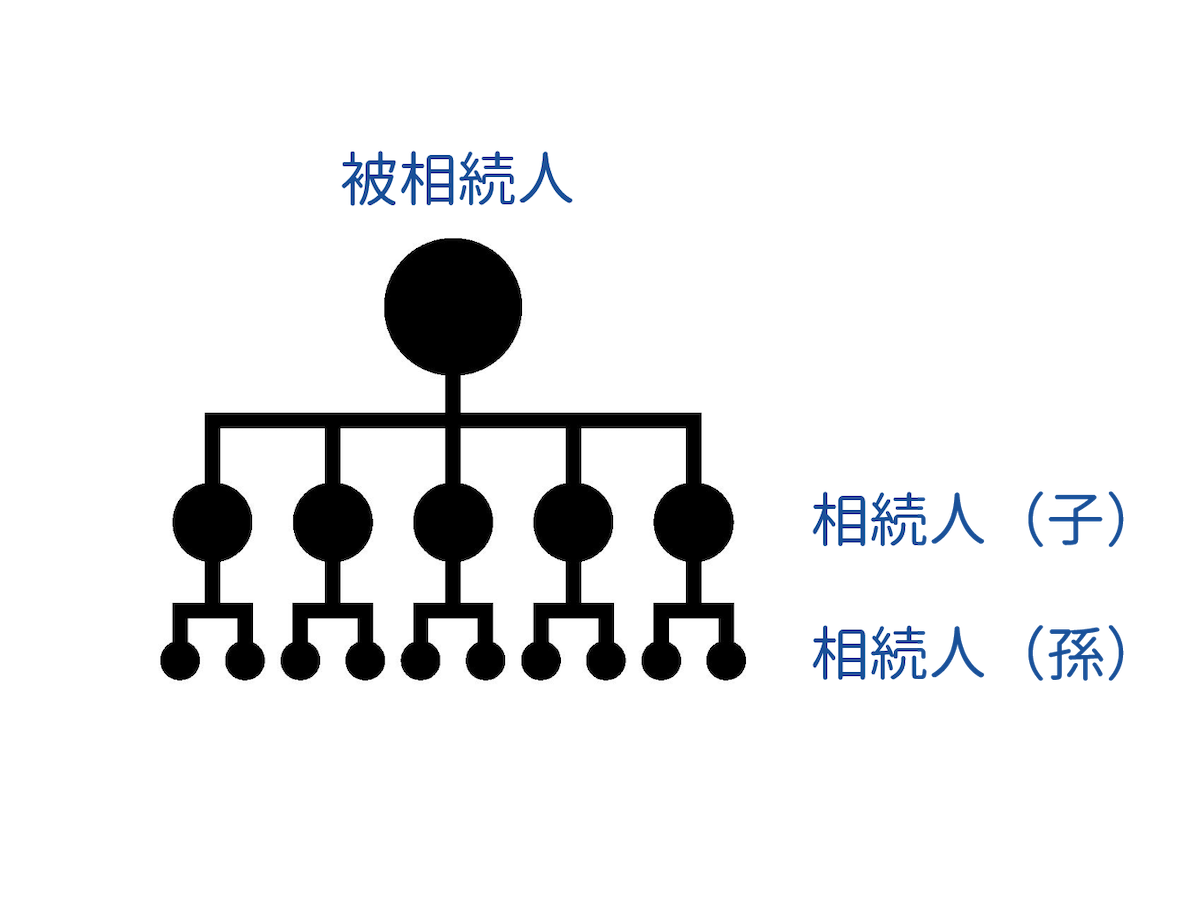

相続登記を早めに行うべき理由の2つ目は、相続から時間が経つと相続人が増えてしまい、話がまとまりにくくなるからです。

相続から時間が経つと、相続人の中に亡くなってしまう人が出てきてしまうことがあります。

すると、相続人の子どもに相続権が移り、相続人が増えてしまうのです。

不動産は被相続人の名義のままだと、相続人全員の共有状態になってしまっています。

上記の図のように、配偶者はおらず、被相続人の子どもが5人、それぞれに2人の子ども(孫)がいる場合、被相続人が亡くなってすぐに相続登記をすれば、相続人は子ども5人です。

しかし、子どもが亡くなり孫の代になれば、相続人は倍の10人になります。

相続人の数が多ければ、それだけ相続に対する考え方も様々になります。

登記の名義は誰にするのか、売却して利益を分けるのか、それとも誰かが受け継ぐのか、意見が多ければ多いほど、話はまとまりにくくなってしまうのです。

相続登記はお金が絡むことでもありますから、相続人が少なく、話がまとまりやすいうちに行っておくことで、トラブルを避けることができるのです。

3-3.理由③ 遺産分割協議が難しくなる

相続登記を早めに行うべき理由の3つ目は、遺産分割協議が難しくなるからです。

複数の相続人がいる場合、基本的には、相続登記には遺産をどのように分けたかという遺産分割協議書が必要になります。

相続から時間が経ってしまうと、体調の悪化、認知症になるなどの理由から相続人の中に遺産分割協議への出席が難しくなってしまう人が出てきてしまうことがあるのです。

相続人の意思能力がない場合、遺産分割協議を行っても法的に認められることはありません。

判断能力が下がってしまった相続人がいる場合、成年後見人を立てるなどしてきちんとした話し合いを持つ必要があります。

成年後見人を立てるにも、法律で定められた手順を踏むことが求められますから、相続登記の手続きが大変になってしまうのです。

遺産分割協議書について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

3-4.理由④ 相続登記にかかる費用が増える

相続登記を早めに行うべき理由の4つ目は、相続登記を先延ばしにしていると、相続登記にかかる費用が増えてしまうからです。

相続人が増えれば、その分住民票の写しなど手続きに必要な書類の発行費用がかかります。

また司法書士へ依頼する場合は、手続きが難しくなることで、支払う報酬も高くなってしまいます。

司法書士事務所によっては、相続登記や遺産分割協議書作成の費用を、相続人の数で変えているところもあります。

相続人が増えれば集める書類が増えるため、報酬も高くなってしまうのです。

3-5.理由⑤ 不動産が差し押さえられる可能性がある

相続登記を早めに行うべき理由の5つ目は、相続した不動産が差し押さえられる可能性があるからです。

相続登記をするまでは、不動産は相続人全員で共有している状態です。

そのため、相続人のうちの一人に借金があり、返済が滞っていると、不動産が債権者に差し押さえられてしまう場合があるのです。

たとえ遺産分割協議で他の相続人が不動産を相続することに決まっていても、相続登記をしていなければ差し押さえを防ぐことはできません。

自分のものとして相続登記をするには、債権者に弁済をしなくてはならないため、大きな出費となってしまうのです。

4.相続登記をするにあたって知りたい5つのこと

相続登記はなるべく早めにするのがよいことがわかっても、相続登記をどのように行えばいいのかがわからなければ実際に行動に移すことはできません。

そこでこの章では、相続登記はどのような流れで行えばいいのか、必要な書類や費用など、相続登記をするにあたって知っておきたいことを5つ紹介していきます。

相続登記をするにあたって知っておきたいことは、

◎手続きの流れ

◎必要な書類

◎相続登記にかかる費用

◎相続登記を司法書士に依頼した方がいいケース

◎相続登記を自分で行ってもよいケース

です。

それぞれ詳しくみていきましょう。

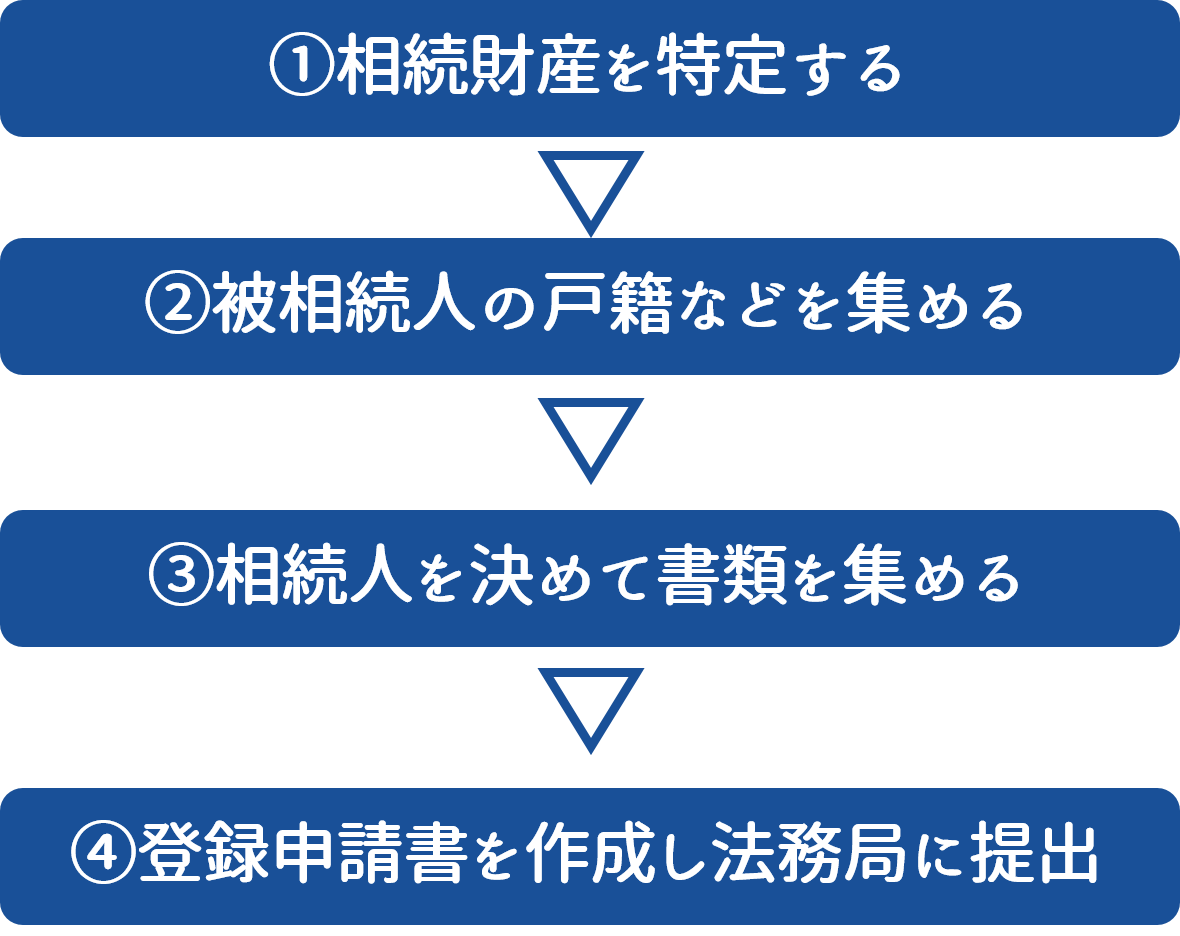

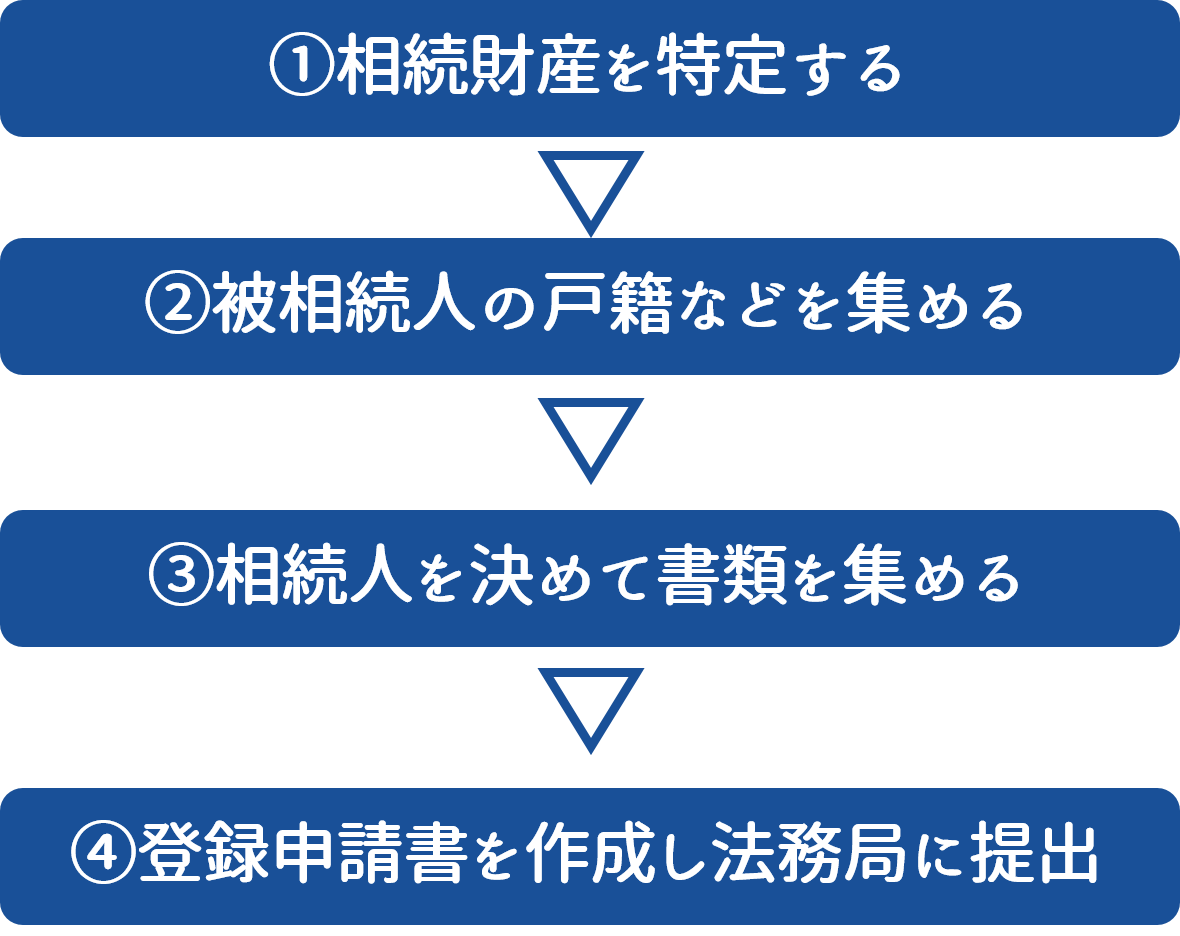

4-1.相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きの流れは以下の通りです。

4-1-1.相続財産を特定する

被相続人(亡くなった人)が所有していた財産がどれくらいあったのかを特定します。

相続の対象となる不動産を特定するには、

◎固定資産税の課税明細書を探す

◎不動産がある市町村役場で名寄帳の写しを取得する

といった方法があります。

不動産が特定出来たら、所在地、面積などをはっきりさせるため、法務局で不動産の登記事項証明書を手に入れると良いでしょう。

4-1-2.被相続人の戸籍などを集める

被相続人が亡くなったことを証明するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めます。

本籍を移動していたりすると謄本の請求先が一カ所では済まない場合があるため、まずは最後の本籍地から取り寄せを行い、調査してください。

4-1-3.相続人を決めて書類を集める

被相続人の戸籍が集まり、相続財産が特定出来たら、誰がどの財産を相続するのかを決定します。

遺言書の有無を確認し、相続の分配が決まったら、必要があれば遺産分割協議書を作成しましょう。

相続人が決まれば、相続人全員の戸籍謄本と、登記申請をする不動産の名義人になる相続人の住民票の写しを集めます。

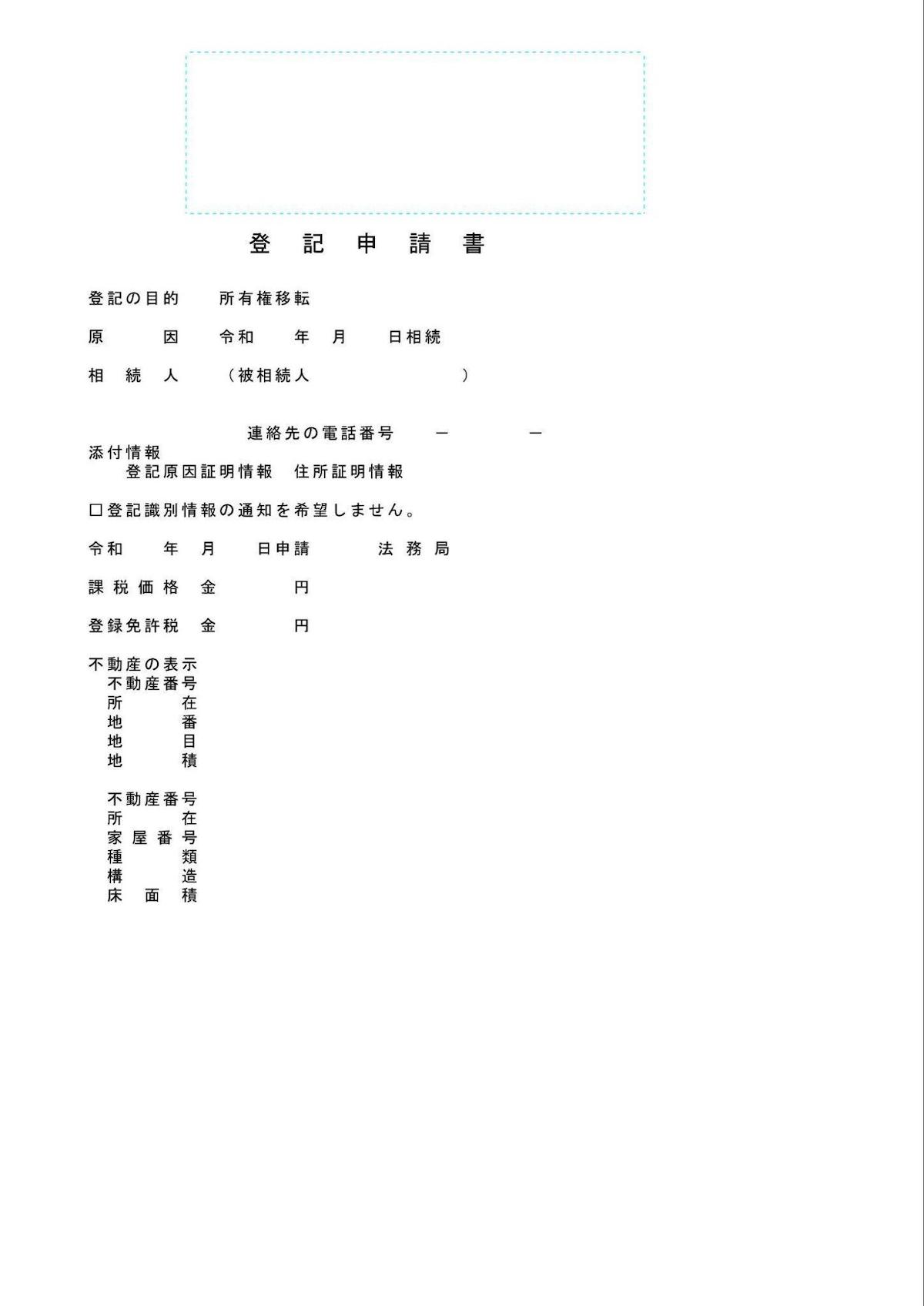

4-1-4.登記申請書を作成し法務局に提出する

必要な書類が集まったら、登記申請書を作成します。

登記申請書は法務局のホームページでダウンロードできるほか、直接窓口で貰うことも可能です。

記載例についても法務局のホームページで確認できます。

相続登記の流れについて詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてみてください。

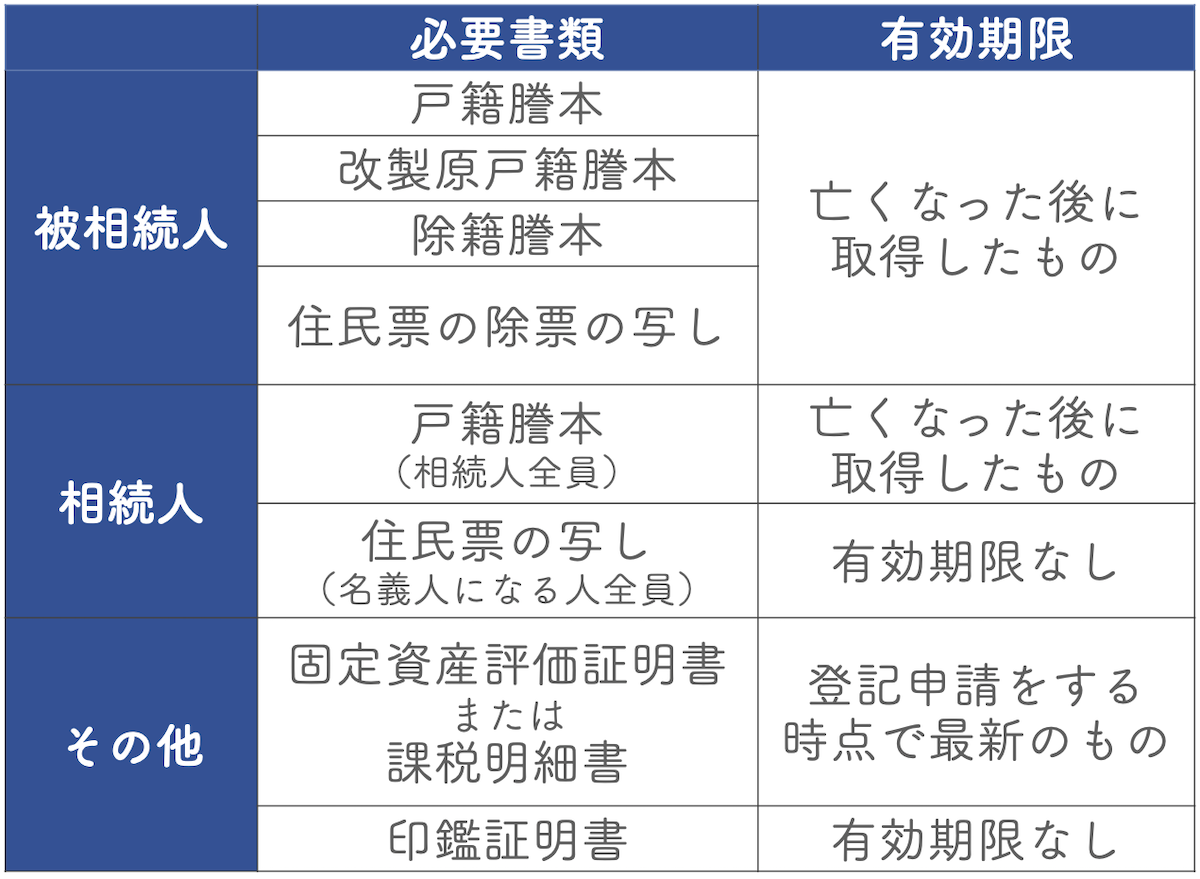

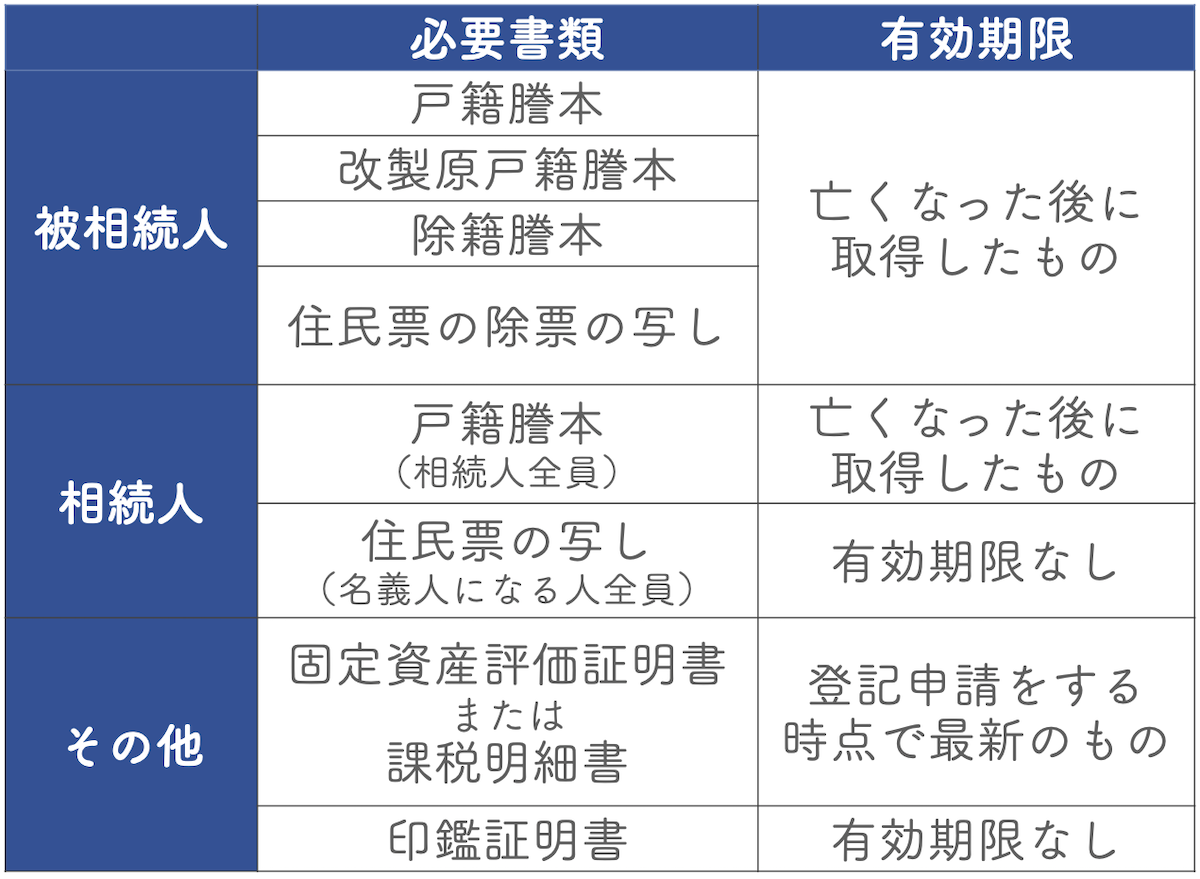

4-2.相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、次の表の通りです。

相続登記に必要な書類は、基本的に有効期限などはなく、古い戸籍謄本や住民票でも内容に変更がなければ利用できます。

ただし、固定資産評価証明書または課税明細書は、毎年4月1日から新年度のものが発行されます。相続登記を申請する時点で最新のものを使いましょう。

4-3.相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、不動産の価値や数によって変わります。

費用の目安は、マンション1室、固定資産税評価額1,000万円の場合、自分で登記の手続きを行えば約5万円ほど、司法書士へ依頼すると約12万円ほどになります。

費用の内訳は、

◎必要な書類を発行する手数料

◎相続登記の登録免許税

◎司法書士への報酬

◎その他実費

です。

4-4.相続登記を司法書士に依頼したほうがいいケース

相続登記をするには、司法書士に依頼して手続きしてもらう方法と、自分で手続きを行う方法の2つの方法があります。

司法書士に依頼すると報酬が必要になり費用が高くなりますが、面倒な手続きは司法書士にお任せできるというメリットがあります。

自分で相続登記を行えば費用を節約できますが、時間と手間がかかります。

相続登記の状況によっては自分で手続きするのは難しく、司法書士に依頼した方がいい場合もあります。

司法書士に依頼した方がいいケースは次のような場合です。

- 相続する人数が多い、遠方に住んでいる

- 不動産の数が多い

- 不動産の権利関係が複雑

- 不動産の相続からかなり時間が経っている

- 遺産分割協議書を作成して欲しい

- 配偶者居住権を設定したい

上記の条件に当てはまる場合は、相続登記の手続きがかなり複雑になります。

自分で手続きするのはかなり大変になりますから、プロである司法書士に依頼するのがよいでしょう。

4-5.相続登記を自分で行ってもよいケース

相続する不動産が近くにある、数が少ない、相続人の数が少なく話し合いがスムーズ、といった条件であれば、自分で相続登記を行うことで費用を節約するのもよいでしょう。

基本的な相続登記の流れは先ほど「4-1.相続登記の手続きの流れ」で紹介した通りです。

必要書類を集めて、法務局に申請書とともに提出すれば相続登記の手続きは完了します。

5.まとめ

相続登記の期限についてご紹介しました。

相続登記は法律が改正され、期限内に行わない場合は過料の対象となりました。

必ず行わないといけないことですから、できるだけ早く手続きを始めて、費用や手間を少なくしてスムーズに相続登記ができるようにしましょう。

相続登記の期限についてまとめておきます。

2024年4月1日より前:2027年4月1日

2024年4月1日以降:相続で不動産取得したことを知った日から3年以内

◎期限内に相続登記をしないと過料の対象になる

期限までに正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。

◎相続登記を早めにすべき理由

期限に余裕があっても、相続登記はなるべく早めに行うべきです。

その理由は次の5つです。

- 必要な書類が集まらなくなる

- 相続人が増えて話がまとまりにくくなる

- 遺産分割協議が難しくなる

- 相続登記にかかる費用が増える

- 不動産を差し押さえられる可能性がある

◎相続登記をするにあたって知りたい5つのこと

相続登記の流れは以下の通りです。

◎相続登記に必要な書類

◎相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は不動産の価値や数によって変わります。

費用の目安は、マンション1室、固定資産税評価額1,000万円の場合、自分で登記の手続きを行えば約5万円ほど、司法書士へ依頼すると約12万円ほどです。

◎相続登記を司法書士に依頼したほうがいいケース

次のような条件に当てはまる場合は、相続登記の手続きや用意する書類が複雑で、自分で行うのは大変です。司法書士に依頼するのがよいでしょう。

- 相続する人数が多い、遠方に住んでいる

- 不動産の数が多い

- 不動産の権利関係が複雑

- 不動産の相続からかなり時間が経っている

- 遺産分割協議書を作成して欲しい

- 配偶者居住権を設定したい

◎相続登記を自分で行ってもいいケース

- 相続する不動産が近くにある

- 相続する不動産の数が少ない

- 相続人が少なく話し合いがスムーズ

といった条件であれば、相続登記を自分で行ってもよいでしょう。

この記事が、なるべく早く相続登記を行うための助けになれば幸いです。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。