「相続登記をするのに、遺産分割協議書は必要なの?」

「相続登記のために遺産分割協議書を作成したいけれど、書き方がわからない」

相続登記に限らず相続に関する手続きにおいて、相続人ごとの遺産配分を明らかにする書類が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、遺産をどのように分けるかについて相続人全員で話し合う遺産分割協議の内容をまとめたものですが、遺言書の有無など状況によって必要な場合と不要な場合があります。

また、作成方法を詳しく知らないと、書類の不備として手続きを進められなくなる可能性があるため注意が必要です。

そこでこの記事では、相続登記に必要な遺産分割協議書について、以下の内容を詳しく解説していきます。

- 相続登記で遺産分割協議書が必要になるケース

- 相続登記で遺産分割協議書が不要なケース

- 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

- 遺産分割協議書の作成方法

- 遺産分割協議書に関するよくある疑問

この記事を読むことで、相続の手続きのために遺産分割協議書を作成する必要があるのかが判断でき、遺産分割協議書を自分で作成することができるようになります。

遺産分割協議書の作成に関してよくある疑問についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

- 法定相続分とは異なる割合で相続する場合

- 遺言書がない場合や遺言書が無効な場合

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.相続登記で遺産分割協議書が必要になるケース

亡くなった人が不動産を所有していた場合、その不動産を相続するためには相続登記を行う必要があります。

相続登記を行うためには、誰がどの程度の割合で不動産を相続するのかを明らかにする書類が必要で、そのうちの1つが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、相続人全員で行う遺産分割協議で誰が何をどの割合で相続するかを決め、その内容を記載し相続人全員が署名と押印をした書類で、法定相続分で相続をしない場合に必要となります。

法定相続分とは、民法の第九百条で規定されている相続人が複数人である場合の相続分を指しますが、あくまでも目安であるため民法で規定されている通りに相続しなければならないわけではありません。

遺産分割協議書が必要になるケースは主に2つです。

- 法定相続分とは異なる割合で相続する場合

- 遺言書がない場合や遺言書が無効な場合

法定相続分とは異なる割合で相続する場合、相続人全員で遺産分割協議を行ってそれぞれの遺産配分を決める必要があり、相続登記の際も遺産分割協議書が必要になります。

また、遺言書がある場合でその通りに相続する際には、法定相続分で相続をしなくても遺産分割協議書は必要ありませんが、遺言書が有効なものではなく、さらに法定相続分で相続しない場合には遺産分割協議書が必要です。

とくに亡くなった方の直筆で作成された自筆証書遺言の場合、代筆やパソコンでの作成は認められず必ず直筆にて作成する必要があるなどの細かなルールがあり、それらのルール通りに作成されていなければ無効となります。

例えば、以下のような場合は自筆証書遺言が無効になることもあります。

- 遺言者の直筆ではない遺言書

- 作成日の記載がない遺言書

- 内容があいまいな遺言書

- 署名や押印が漏れている遺言書

- 訂正箇所の訂正方法が間違っている遺言書

- 認知症を発症しているなどで遺言能力のない遺言者が作成した遺言書

- 夫婦など共同で作成した遺言書

また、遺言書には自筆証書遺言の他に公正証書遺言があり、こちらは2名以上の証人立ち会いのもと、公証人によって作成されます。

自筆証書遺言よりも確実性の高い遺言書ですが、以下のような場合には無効となるケースもあるため注意が必要です。

- 未成年や推定相続人など立ち会いをした人が証人の条件を満たしていない場合

- 認知症を発症しているなどで遺言者に遺言能力がなかった場合

上記のようなケースで遺言書が無効である場合、法定相続分で相続せず、調停や審判も利用していないのであれば、遺産分割協議書が必要になります。

2.相続登記で遺産分割協議書が不要な4つのケース

相続登記に遺産分割協議書が必要になるケースを解説しましたが、遺産分割協議書は必ずしも必要になるわけではありません。

以下のような場合は、遺産分割協議書は不要です。

- 相続人が1人の場合

- 有効な遺言書がある場合

- 法定相続分で相続する場合

- 遺産分割調停もしくは遺産分割審判の決定がある場合

では、これらの場合でなぜ遺産分割協議書が不要になるのかについて、解説していきます。

2-1.相続人が1人の場合

相続人が1人の場合、その相続人がすべての遺産を相続するため遺産配分を決める遺産分割協議は必要なく、遺産分割協議書も必要ありません。

2-2.有効な遺言書がある場合

遺言書がある場合、自筆証書遺言なら家庭裁判所の検認を発見者が開封する前に行わなければならない義務があります。

公正証書遺言の場合は近隣の公証役場で検索ができ、どこか他の公証役場に保管されている場合でも謄本を郵送してもらうことが可能です。

遺言書が正しく作成されているものであれば遺産分割協議書は必要ありませんが、遺言内容によっては遺産分割協議が必要になることもあります。

例えば、「Aに財産の3分の2を、Bに財産の3分の1を相続させる」というような内容であれば、財産の中で現金や不動産などをどのように分けるかは話し合わなくてはならないからです。

このような場合には遺産分割協議書が必要になりますので、注意が必要です。

また遺言書があっても、相続人全員の合意と遺言執行者がいる場合はその承諾があれば、遺言書通りに相続をしないことも可能で、このような場合も遺産分割協議書は必要になります。

2-3.法定相続分で相続する場合

前述したとおり、遺言書がなくても法定相続分で相続する場合は、相続登記に遺産分割協議書は必要ありません。

戸籍謄本などで相続人ごとの法定相続分が確認でき、その割合通りに各相続人の持分を設定して法定相続人の共有財産として登記できます。

2-4.遺産分割調停もしくは遺産分割審判の決定がある場合

遺産分割協議を行っても遺産配分が決定できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することもあります。

調停や審判での決定がある場合は調停調書や審判書が作成され、それにしたがって相続をすることになるため、遺産分割協議書は必要なくなります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違い

遺産分割協議書と似たような書類で、遺産分割協議証明書というものがあります。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は「相続人全員で相続について協議を行い全員が同意した」ことを証明する書類で、どちらも同じ効果を発揮します。

ただし、作成する際に署名と押印をする人がそれぞれ異なり、

- 遺産分割協議書:1通に相続人全員分の署名と押印

- 遺産分割協議証明書:1通に相続人のうち1人分の署名と押印

となります。

後ほど詳しく解説しますが、遺産分割協議書の場合は1通に全員分の署名・押印が必要なため、相続人が離れた場所に住んでいる場合は、遺産分割協議書を郵送で回して署名・押印を集める必要があります。

遺産分割協議証明書の場合は相続人の数だけ証明書を作成する必要がありますが、一度にまとめて郵送しそれぞれから返送してもらうだけで済むため、相続人が集まることができない場合は遺産分割協議証明書の方が楽に署名・押印を集めることができます。

また、遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は必要な記載事項も異なります。

遺産分割協議書は1通に遺産分割協議で決定した遺産配分をすべて記載しますが、遺産分割協議証明書の場合は署名・押印する相続人の相続財産のみを記載したものでも問題ありません。

もちろん、遺産分割協議書と同様にすべての内容を記載したものを複数枚用意して、各相続人に署名と押印をしてもらっても大丈夫です。

3-1.遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は使い分けが重要

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の、どちらを使用するかの判断基準は各相続人が離れた場所に住んでいるかどうかです。

前述した通り、もしも相続人のほとんどが簡単に行き来できない地域に住んでいる場合は、署名と押印も郵送でやり取りをすることになります。

遺産分割協議書は1通に相続人全員分の署名と押印が必要であるため、1人に郵送して署名・押印してもらったらまた次の人に郵送することになり、相続人が多いほど手間がかかります。

例えば、相続人が4人いて、それぞれ北海道・東京・大阪・福岡に住んでいたとします。

北海道の人が相続登記を行う代表者である場合、遺産分割協議書の署名と押印を集めようとすると、

- 北海道の人が署名・押印し東京に郵送

- 東京の人が署名・押印し大阪に郵送

- 大阪の人が署名・押印し福岡に郵送

- 福岡の人が署名・押印し北海道の人(相続登記を行う代表者)に郵送

このように4回も郵送を繰り返さなければなりません。

これは、時間がかかるだけでなく紛失のリスクもあることから、相続人のほとんどが離れて暮らしているのであれば、遺産分割協議証明書の方が時間もかからずリスクも減らすことが可能です。

遺産分割協議証明書の場合は、相続人全員分の証明書を用意して各相続人に郵送し、それぞれから返送してもらうだけで済みます。

先ほどの例で説明すると、北海道の人が代表者であれば北海道の人が証明書を作成し、東京・大阪・福岡の相続人それぞれに郵送をして、署名・押印したものを返送してもらうだけです。

つまり、2つの書類の使い分けを簡単にまとめると、

- 相続人が近くに住んでいる場合:遺産分割協議書

- 相続人のほとんどが離れた場所に住んでいる場合:遺産分割協議証明書

のように使い分けるのがおすすめです。

4.相続登記に使用する遺産分割協議書の作成4STEP

遺産分割協議書を作成する場合、

- 相続人は現在把握している人で全員なのか

- 遺産はどのくらいあるのか

- 遺言書は用意されていないか

をまず把握しておかなければなりません。

つまり、遺産分割協議を行う前に十分な準備が必要だということです。

では、遺産分割協議書を作成するまでの手順についてひとつずつ見ていきましょう。

4-1.【STEP1】相続人と相続財産の調査

まず遺産分割協議の前に重要なのが、相続人と相続財産について調査し確定させることです。

相続人は把握している人以外にもいる可能性があるため、それも調査して確定させなければなりません。

なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行われなければ「無効」とされてしまうからです。

相続人は、亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本などを取り寄せて確認することで確定します。

例えば、戸籍謄本で隠し子や養子縁組をしている人の存在が明らかになった場合、その人も相続人に含まれることになります。

そのような相続人がいる場合は、親戚に確認するなどして連絡先を確保し、どうしてもわからない場合には司法書士などの専門家に調査してもらいましょう。

相続人の確定と同時に、亡くなった方の財産についても調査して確定させます。

財産の対象となるのは以下のようなものです。

- 預金

- 現金

- 有価証券

- 不動産

- 美術品などの動産

- 著作権などの相続可能な権利

これらに加えて、ローンなどのマイナスの財産も相続の対象となるので、マイナスの財産についてもしっかりと調査してください。

預金などを調べる場合は、通帳やキャッシュカード、証券会社などからの郵便物などを確認しましょう。

またマイナスの財産は、口座から定期的に引き落としがかかっていないかを確認したり、消費者金融などからの郵便物がないかも確認しましょう。

住宅ローンの場合は団体信用生命保険に加入していることがほとんどであるため、こちらの請求手続きを進めましょう。

4-2.【STEP2】遺言書がないかを確認

ここまでで、遺産分割協議を行うには十分な準備ができますが、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無も確認しておきましょう。

前述したとおり、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれ探し方も異なります。

自筆証書遺言の場合は、相続財産を確定させるために自宅を隅々まで確認すると思いますので、その際に一緒に遺言書がないかも確認をしてください。

公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。

相続人に作成したことを告げていない可能性もありますので、公証役場の検索システムで検索をしてみましょう。

4-3.【STEP3】遺産分割協議を行う

遺産分割協議は相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合うものですが、一堂に会する必要はなく、遠方の相続人で参加が難しい場合には、電話などで意思確認をすれば問題ありません。

相続人同士の話し合いがなかなかまとまらなければ繰り返し行うことになり、遺産分割協議では合意が難しい場合には、家庭裁判所で遺産分割調停へ、それでもまとまらなければ遺産分割審判へ、という流れになります。

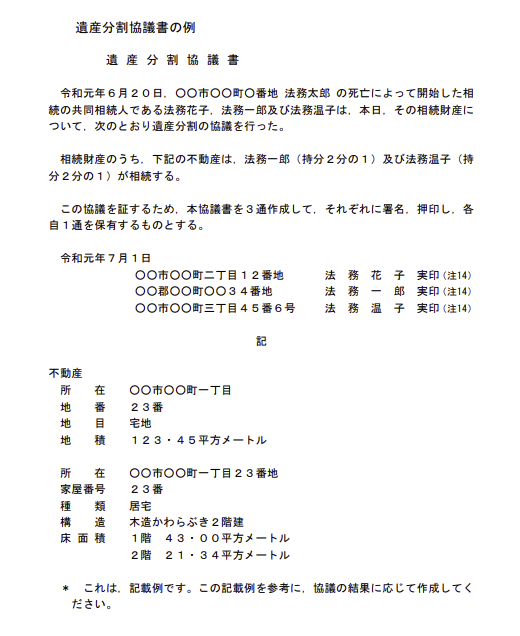

4-4.【STEP4】遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書には指定された書式はありません。

パソコンで作成するのが一般的ですが、手書きで作成しても認められます。

一から作成するのが不安な場合は、「遺産分割協議書 テンプレート」といったキーワードで検索をすると、書式サンプルなどが出てきますので、参考にしましょう。

法務局のホームページからも記載例を見ることができます。

遺産分割協議書に必ず記載をしなければならないのは、以下の項目です。

- 亡くなった方の氏名、死亡日、死亡時の本籍

- 共同相続人は亡くなった方の死亡により相続が発生したため遺産分割協議を行ったこと

- 誰がどの不動産をどの割合で相続するか

- 相続人の氏名・住所

- 財産の表示

- 協議の署名日

不動産の場合は、登記簿謄本を見ながら不動産の情報を記載しましょう。

土地の場合は、

- 所在

- 地番

- 地目

- 地積

建物の場合は、

- 所在

- 家屋番号

- 種類

- 構造

- 床面積

の内容を記載していきます。

5.相続登記に使用する遺産分割協議書に関するよくある疑問

遺産分割協議書の作成をしていると、さまざまな疑問が出てくるでしょう。

どこかを少し間違えただけでも、不備とみなされ受理してもらえないということもあり、最悪の場合作成をし直さなくてはなりません。

そのようなことが起こらないためにも、ここでは遺産分割協議書の作成に関するよくある疑問について解説していきます。

5-1.遺産分割協議書は何通必要?

遺産分割協議書は相続人全員の分を作成しておき、全員が署名と押印をして各自1通ずつ保管をしておくのがおすすめです。

例えば、各相続人が自分が相続した財産についてそれぞれ名義変更などをするときに遺産分割協議書が必要となることがあります。その際、写しではなく原本を持っていた方がスムーズに相続手続きを進められます。

ただし、各相続人が1通ずつ保管しなければならないという決まりはないため、1通しか作成しない場合や、代表者以外は写しを保管する場合もあります。

5-2.法務局に提出した原本は返ってくる?

相続登記をする場合、遺産分割協議書や印鑑証明書などの原本は返してもらえますが、これには原本還付の手続きが必要です。

原本を返してほしい場合、返却を希望する書類すべてをコピーして、原本と共に登記申請書に添付して提出します。

返却を希望する書類が複数枚ある場合、コピーはまとめてホチキスで留めて契印をする必要があります。

また、コピーの先頭ページの余白部分に、「原本と相違ありません」と記載のうえ署名と押印をしましょう。

5-3.遺産分割協議書を作成した後に間違いに気が付いた場合は作り直すべき?

遺産分割協議書の内容に間違いや訂正したい箇所があった場合、作り直すのではなく訂正すれば問題ありません。

訂正方法は、訂正したい箇所に二重線を引いて、その上に訂正印として「実印」を押印することで訂正できます。

5-4.遺産分割協議書には署名と実印が必要?

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

署名の代筆は後にトラブルとなる可能性があるため、必ず本人が署名するようにしましょう。

印鑑は必ず実印を使用し、相続の手続きでは相続人全員の印鑑証明書も添付してください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.相続登記の遺産分割協議書で困ったら専門家に相談するのがおすすめ

相続登記や遺産分割協議書の作成など、相続はやらなければならないことや集めなければならない書類も多く、非常に手間がかかります。

相続人や財産の調査も、自分たちだけで行おうとすると見落としがあるかもしれません。

手続きに不安がある場合やスムーズに相続の手続きを済ませたい場合は、専門家に相談するのが確実でおすすめです。

相続に関する手続きをお願いできる専門家は、

- 司法書士

- 行政書士

- 税理士

- 弁護士

などさまざまですが、相続人・財産の調査や遺産分割協議書の作成ならいずれの専門家にお願いしても問題ありません。

ただし、相続に関することを得意としている専門家を選ぶようにしてください。

遺産分割協議書の作成に関することを全体的にお願いしたい場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

各専門家ごとに行える業務が異なり、行政書士であれば幅広く遺産分割協議書の作成に関する依頼ができるからです。

もしも専門家に相続登記などを依頼する場合は委任状が必要になります。

相続登記の委任状について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ

相続登記で遺産分割協議書が必要なのは以下のような場合です。

- 法定相続分とは異なる割合で相続する場合

- 遺言書がない場合や遺言書が無効な場合

1人しか相続人がいない場合や有効な遺言書がある場合、法定相続分で相続する場合などは遺産分割協議書が不要ですので、まず遺産分割協議書の要・不要を確認しましょう。

遺産分割協議書と同じような役割を持つ書類に「遺産分割協議証明書」がありますが、遺産分割協議書が全員分の証明書なのに対して、こちらは相続人1人分の証明書となっています。

相続人が遠方に住んでいる場合など、状況に合わせて遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のどちらを作成するか判断しましょう。

遺産分割協議書を作成する場合、遺産分割協議を行う前に以下の準備をしましょう。

- 相続人の確定

- 相続財産の確定

- 遺言書の有無を確認

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、記載する内容や訂正方法などにはルールがありますので、間違いのないように作成してください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。