「相続した土地を名義変更するには、どうやればいい?」

「土地の名義変更を自分でやる手順を知りたい」

土地を相続したものの、名義変更のやり方がわからないという方が大半ではないでしょうか?

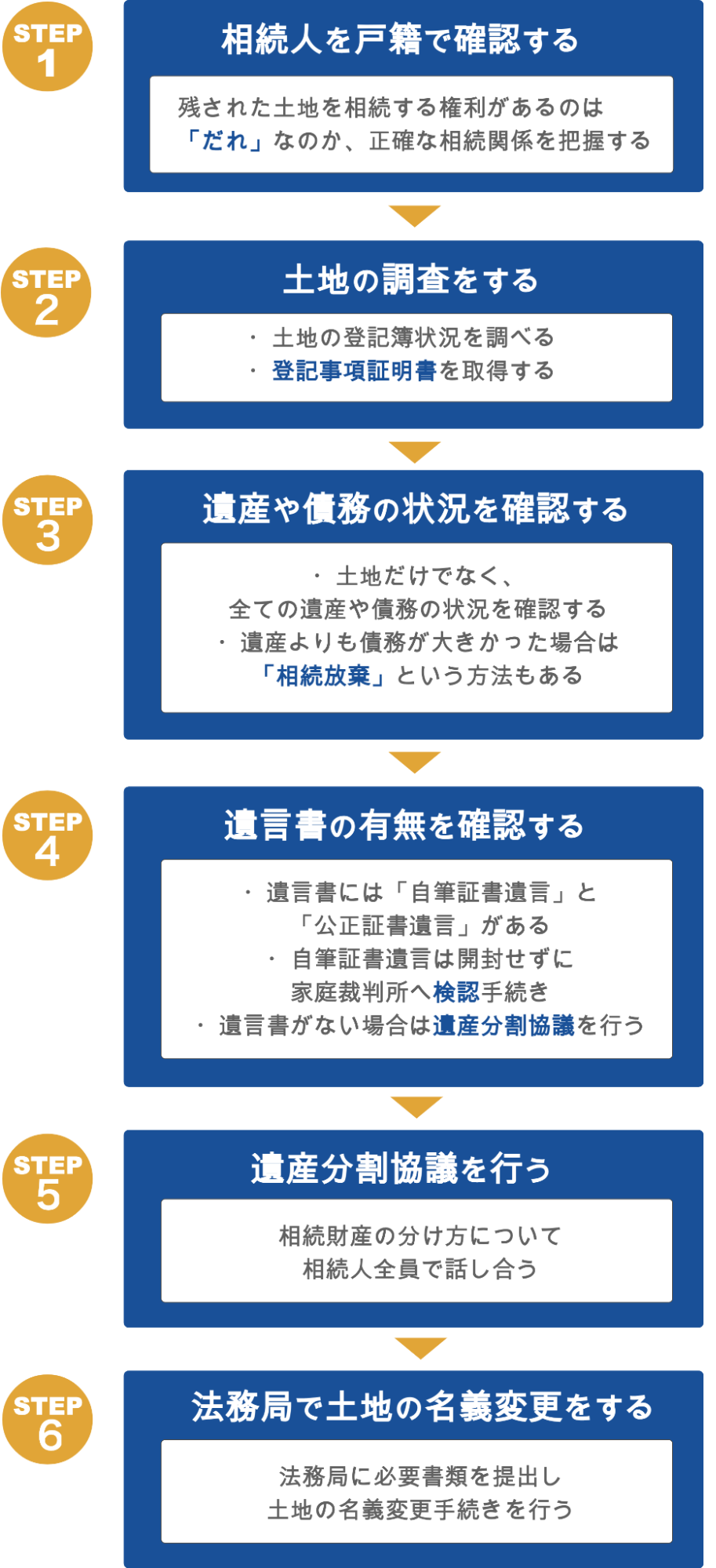

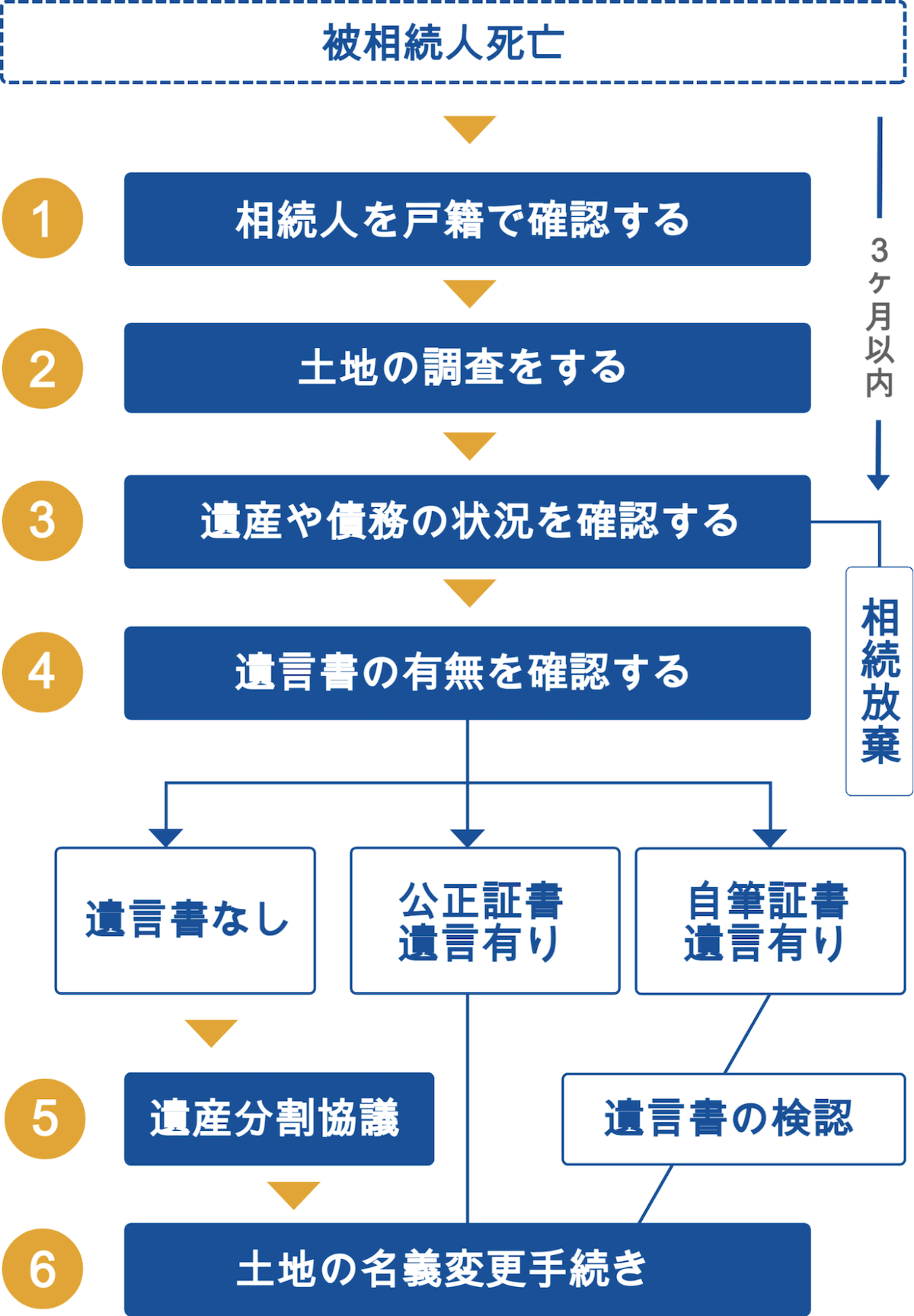

土地相続時の名義変更は、以下の流れに沿って行うことで自分でも手続き可能です。

今現在、相続した土地の名義変更の義務や期限は設けられていません。そのため、手続きが面倒な土地の名義変更は放置している方も少なくありません。

しかし、2024年4月1日より相続登記(不動産の名義を相続人に変更する手続き)の義務化がスタートします。

これにより、相続で不動産取得をすることを知った日から3年以内に名義変更の手続きをしなければ10万円以下の過料の対象となります。また、相続した土地を放置しておくことは、さまざまなリスクが発生します。

リスクを負わないようにするためにも、この記事では、相続した土地の名義変更を自分で行う方法を以下のような手順で解説していきます。

◎相続した土地の名義変更の流れ

◎相続した土地の名義変更に必要な書類

◎相続した土地の名義変更の期間

◎相続した土地の名義変更にかかる費用

◎相続した土地の名義変更をしない場合の4つのリスク

最後まで読んでいただければ、相続した土地の名義変更について知識が身につきます。相続した土地の名義変更の方法や必要書類がわかり、スムーズに変更手続きをすることができるようになるでしょう。

ぜひこの記事をお役立てください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

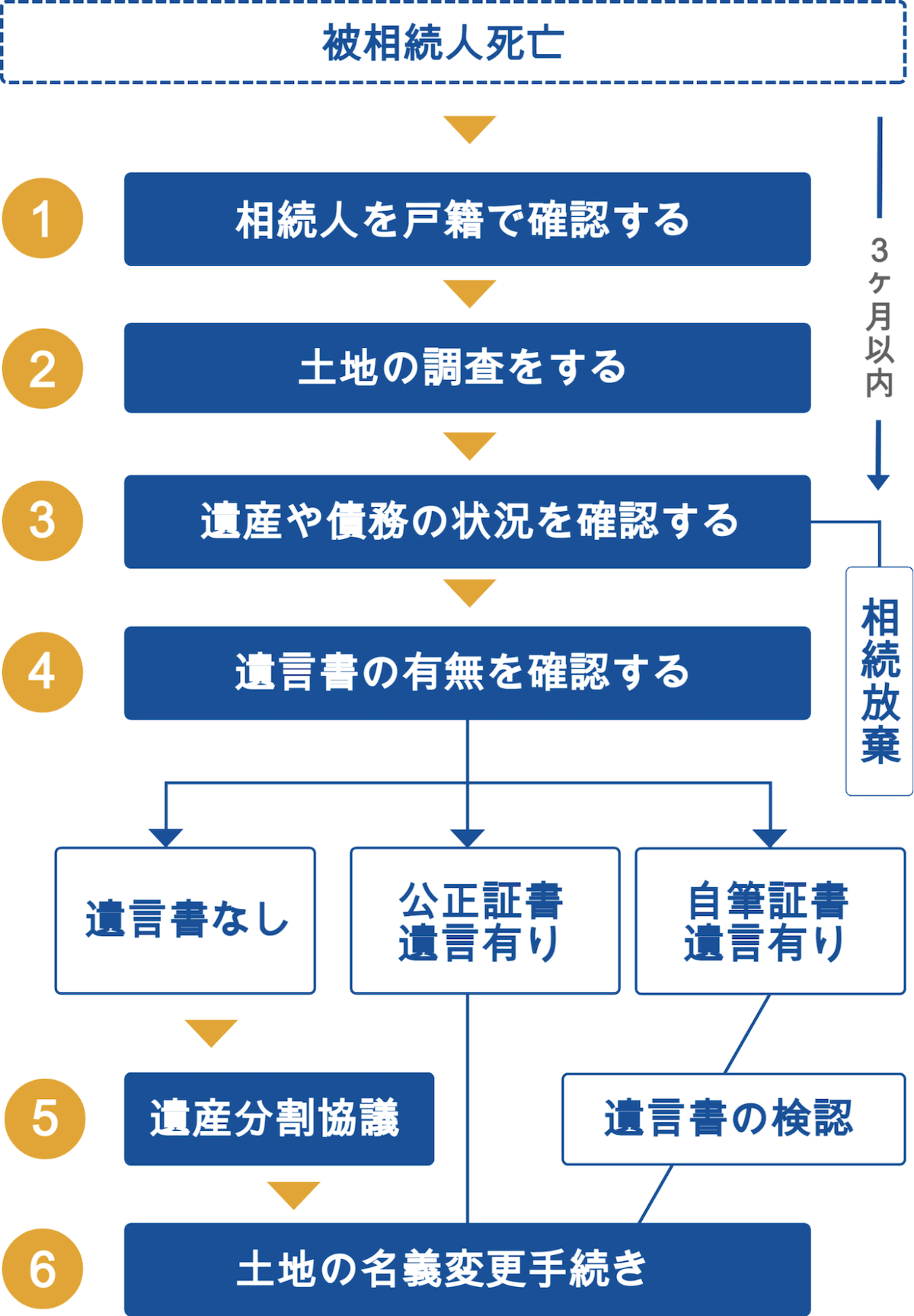

1.相続した土地の名義変更の流れ

相続が発生した土地の名義変更をするまでには、いくつかのステップを経て準備が必要です。まずは上記図で全体像から確認しましょう。

ポイントは遺言書の有無で手続きの進め方が変わることです。遺言書が手元にある方は、ステップ4から読み進めてください。

それでは、ステップ1から見てみましょう。

1-1.ステップ1. 相続人を戸籍で確認する

ステップ1は、戸籍で相続人を確認することです。

被相続人が死亡し、土地の相続が発生した場合、残された土地を相続する権利があるのは「だれ」なのか正確な相続関係を把握する必要があります。

だれが相続人かわからないまま手続きを進めると、相続トラブルに発展する可能性があります。また、相続人を正確に把握せずに遺産分割協議を行なったとしても、その後、参加していない相続人がいることが発覚すれば、協議のやり直しとなります。

相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えることが必要になります。

戸籍謄本は、ステップ5の「遺産分割協議」が成立した場合、不動産や預貯金等の名義変更をする際に提出が求められるうえ、相続関係を読み解くために必要となります。

1-2.ステップ2. 土地の調査をする

ステップ2は、土地の調査をします。

相続した土地の名義変更を行う前に、土地の登記簿状況を調べる必要があります。そのために、登記事項証明書を取得しましょう。

土地の登記簿を調べる理由は、以下のようなケースが発生することが多々あるためです。

- 亡き父親の名義だと思っていたが、調べてみたら実は祖父名義のままだった

- 土地の前の道路が私道で、それが近隣の方と共有名義なっていた

このような場合、登記事項証明書で土地の権利を明確にする必要があります。

また、遺産分割協議や登記申請の書類を作成するためにも土地の詳細な情報が必要となります。後々のトラブルを避け、スムーズに名義変更を行うため、登記事項証明書を取得しましょう。

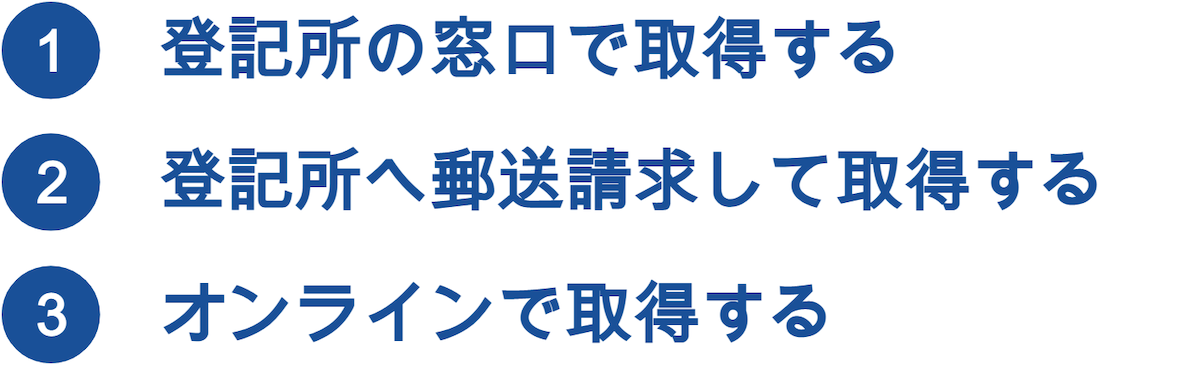

1-2-1. 登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書はオンラインとオフラインのどちらからでも取得することができます。

取得方法は大きく分けて3つです。

①登記所の窓口で取得する

法務局・地方法務局など最寄りの登記所窓口に行き、申請書に必要事項を記入。手数料に応じた収入印紙を購入して申請書に貼り、窓口へ提出します。

②登記所へ郵送請求して取得する

法務局のHPから申請書を入手し、必要事項を記入。手数料に応じた収入印紙を購入して申請書に貼り、封筒に申請書と返信用封筒を入れて最寄りの法務局へ郵送します。

※申請書の入手はこちらから行えます。

◇法務局のHP:各種証明書請求手続

③オンラインで取得する

登記事項証明書はオンラインからでも気軽に申請できます。受け取りは、法務局に取りに行くか、郵送で届けてもらうかの2通りから選べます。

オンライン申請をする場合の大まかな流れは、次の通りです。

- STEP1.申請者情報を登録する

- STEP2.請求書を作成して送信する

- STEP3.手数料の支払い方法を選んで納付する

- STEP4.郵送か窓口での交付かを選ぶ

※オンライン申請について詳しくはこちらからご覧ください。

◇法務局のHP:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

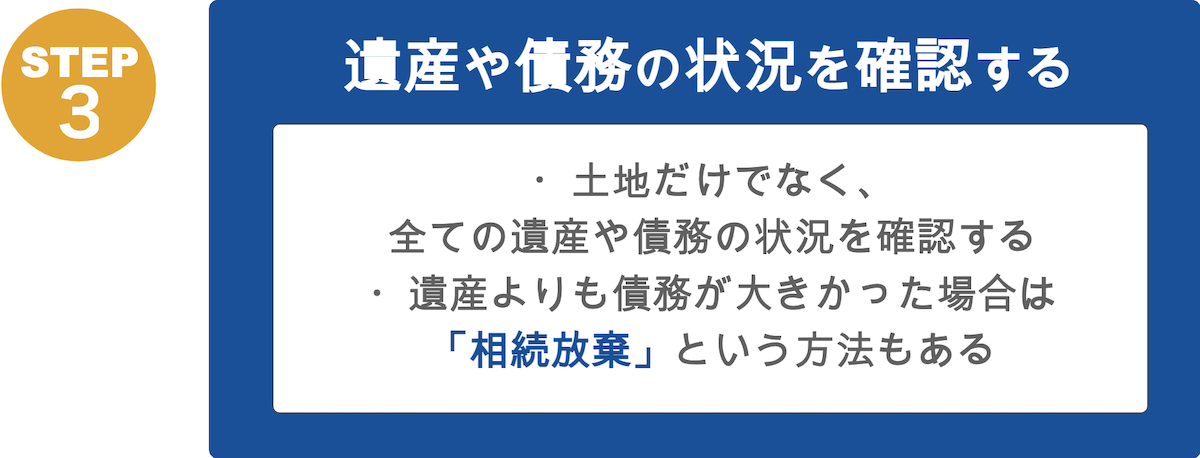

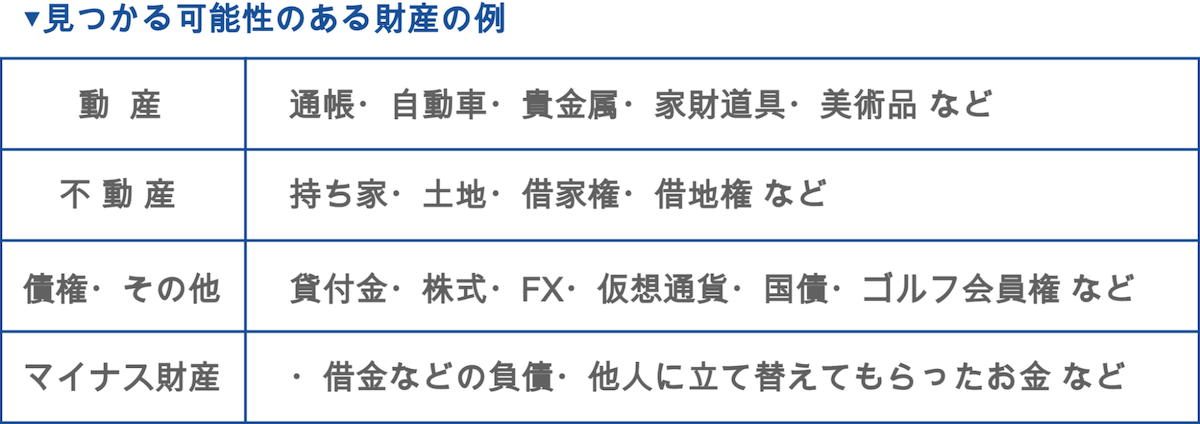

1-3.ステップ3 遺産や債務の状況を確認する

ステップ3では、被相続人にどのような財産が遺されているか全ての遺産や債務の状況を確認します。

相続は、プラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産(債務)が存在する可能性もあります。これらをすべて確認しておくことで、後々の面倒なトラブルを回避できます。

例えば、遺産や債務には以下のようなものがあります。

もし、借金など債務が多い場合は、相続してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄することができます。

相続放棄について、詳しく見てみましょう。

1-3-1.遺産よりも債務が大きかった場合「相続放棄」ができる

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

対象となるのは被相続人のすべての財産になりますので、負債などのマイナスの財産を放棄できますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も含まれます。

相続放棄をする場合は、遺産を相続してから3カ月以内に相続放棄の申立を家庭裁判所に提出することで認められます。

1-3-2.プラス財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という方法もある

すべての財産を放棄する相続放棄に対して、限定承認は相続する遺産の範囲内で債務を負担することになります。

- 債務があることを加味しても相続したい相続財産がある

- 債務がいくらあるかわからない

などのケースに有効な手段です。

しかし、相続人全員が合意して共同で申し立てをする必要があり、手続きが複雑なことから実はあまり利用件数が多くありません。限定承認を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談する方が得策です。

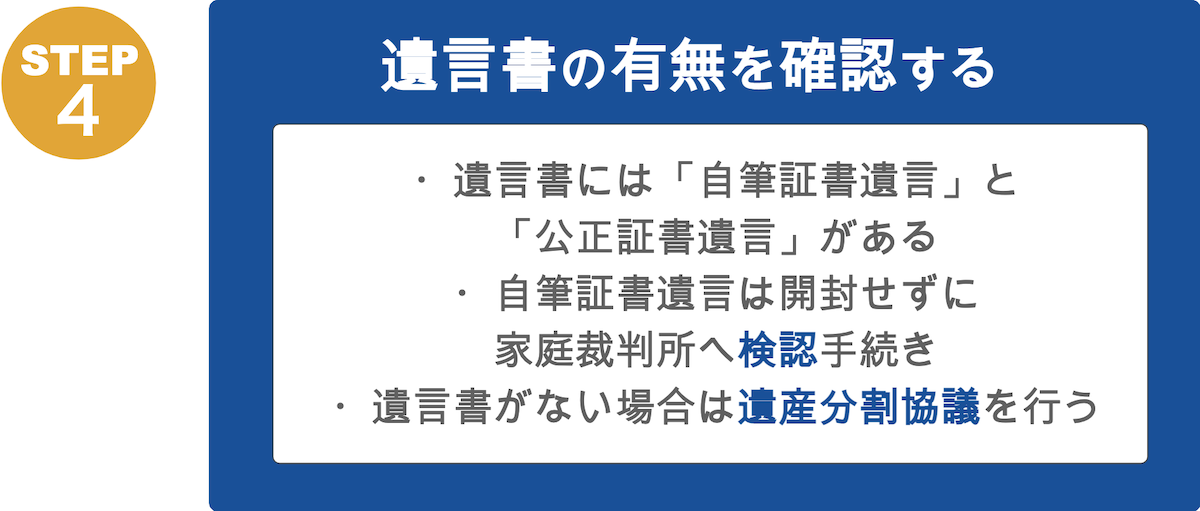

1-4.ステップ4 遺言書の有無を確認する

ステップ4は、遺言書の有無の確認です。

遺言書の有無によって、遺産分割の進め方や名義変更を行う際の必要書類の種類など、その後の相続手続きが大きく異なりますので、ここが大きなポイントです。

1-4-1.遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として相続は遺言書の通りに行われます。相続人間で話し合いをする必要はなく、遺言書で指定された人のみで手続き可能です。

遺言書には原則「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

◇自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書いた遺言書です。

2020年より自筆証書遺言書保管制度がはじまり、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。そのため、法務局に預けられていたり、故人の机やカバンの中に入れられていたり、貸金庫や信頼できる友人に預けているような場合もあります。

自筆証書遺言は発見してもすぐに開封しないようにしましょう。

なぜなら、自筆証書遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要となり、検認前に開封すると罰金が科せられることもあるためです。検認の手続きを受けなければ名義変更など各種手続きに使用することができませんので、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出して、検認を申し立てましょう。

◇公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言の法的有効性をチェックし公証役場に保管するものをいいます。

遺言書の原本が公証人役場に保管されていますので、被相続人の死後に相続人が公証人役場で遺言の有無を確認することができます。こちらは検認の必要がありませんので、ステップ6へ進み法務局で名義変更手続き(相続登記)を行いましょう。

1-4-2.遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。

ステップ5で詳しく解説していきます。

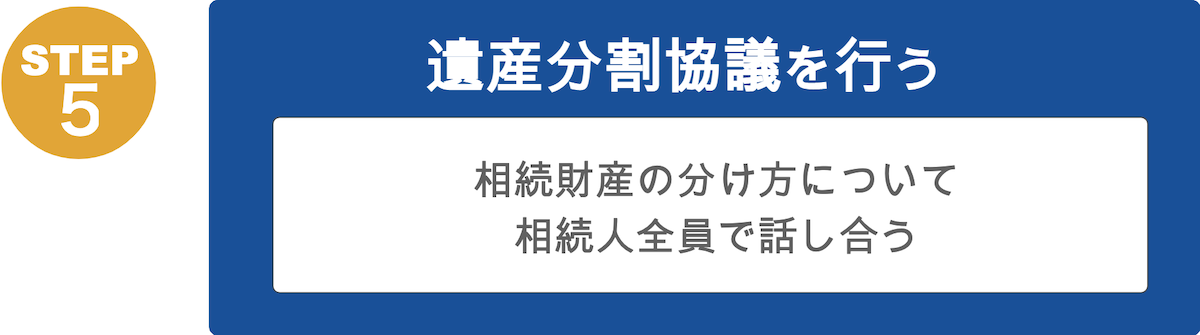

1-5.ステップ5. 遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員で話し合い、決めることです。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効となります。行方不明の相続人を除外して行ったり、隠し子が存在することを知らずにその子を含めずに行ってしまっても、その遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名捺印します。

1-5-1. 遺産分割協議でまとまらない場合の解決方法

相続人だけで遺産の分け方を話し合っても、どう分割するべきか話し合いがまとまらないことがあります。

この場合、解決を図るために2つの方法があります。

1つ目は、遺産分割に関する相談窓口や相続に詳しい弁護士など専門家に仲介を依頼する方法です。

遺産分割に関する争点を整理してくれるため、遺産分割協議がスムーズにまとまる可能性が高まります。

2つ目は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法です。

遺産分割調停では、調停委員の仲介のもと、相続人全員が納得できる形での合意を模索します。もし合意が成立しない場合には、裁判所が審判を行い、遺産分割の内容を決定します。

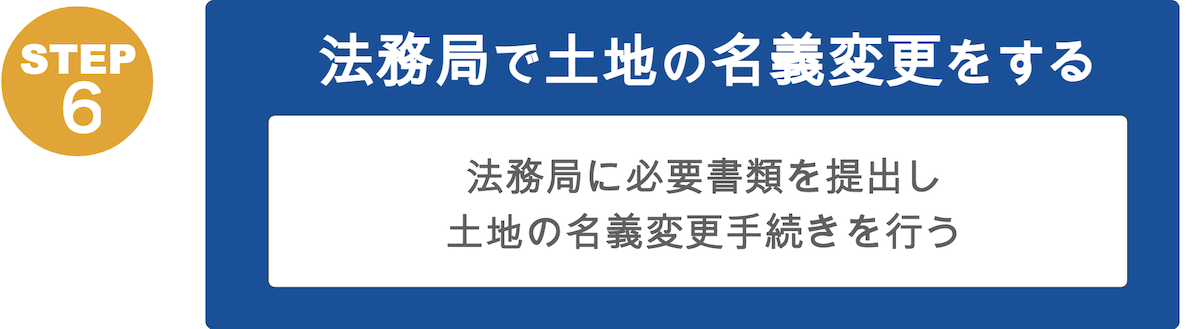

1-6.ステップ6. 法務局で土地の名義変更手続きをする

土地を相続することになった相続人は、法務局に必要書類を提出し土地の名義変更手続きを行います。

名義変更する不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要となり、家の近くの法務局ならどこでも申請できるわけではありません。管轄については「法務局HP」から確認できます。

1-6-1.相続税の申告が必要な人は「10ヵ月以内」に申告する

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を求め、これを基にして税額を計算します。したがって、相続遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税は課税されませんので申告も不要です。

申告期限は、相続の発生があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

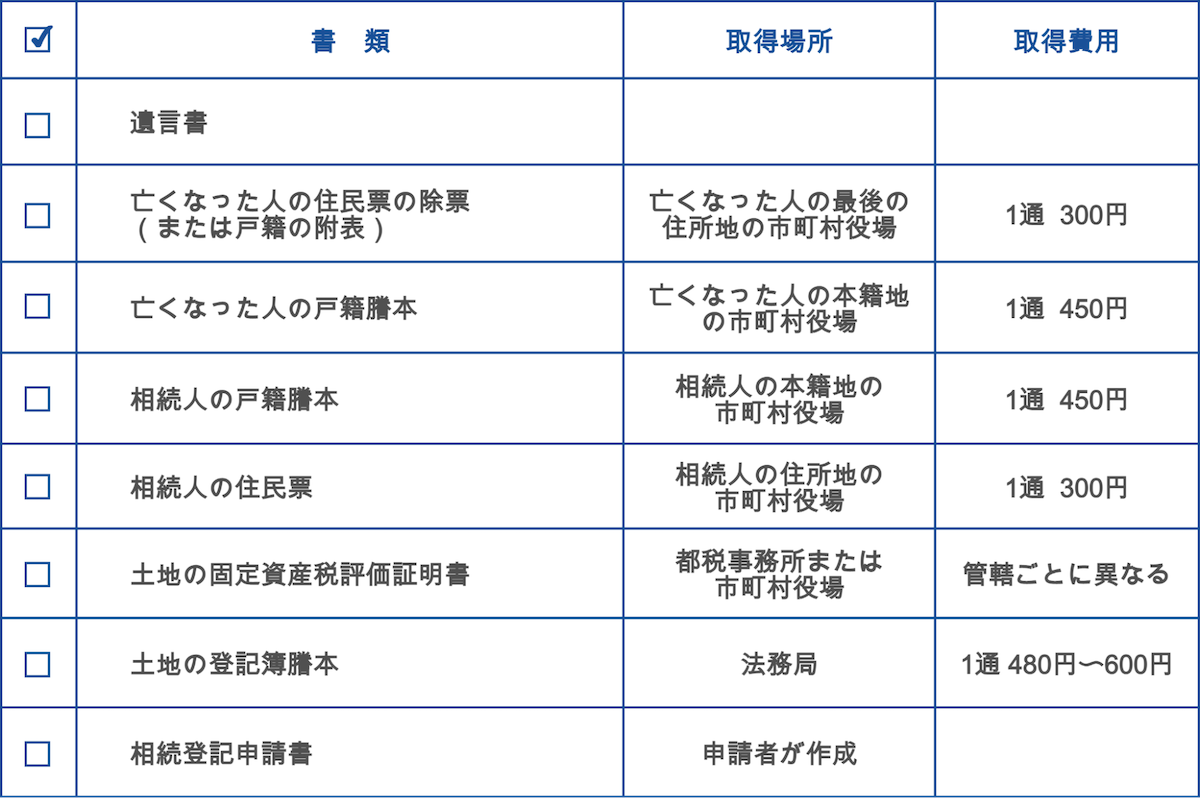

2.相続した土地の名義変更に必要な書類

相続した土地の名義変更手続きは、3つのパターンによって必要な書類が異なります。

- 遺産分割協議書によって名義変更する場合

- 法定相続によって名義変更する場合

- 遺言によって名義変更する場合

それぞれパターンごとに必要な書類を紹介します。

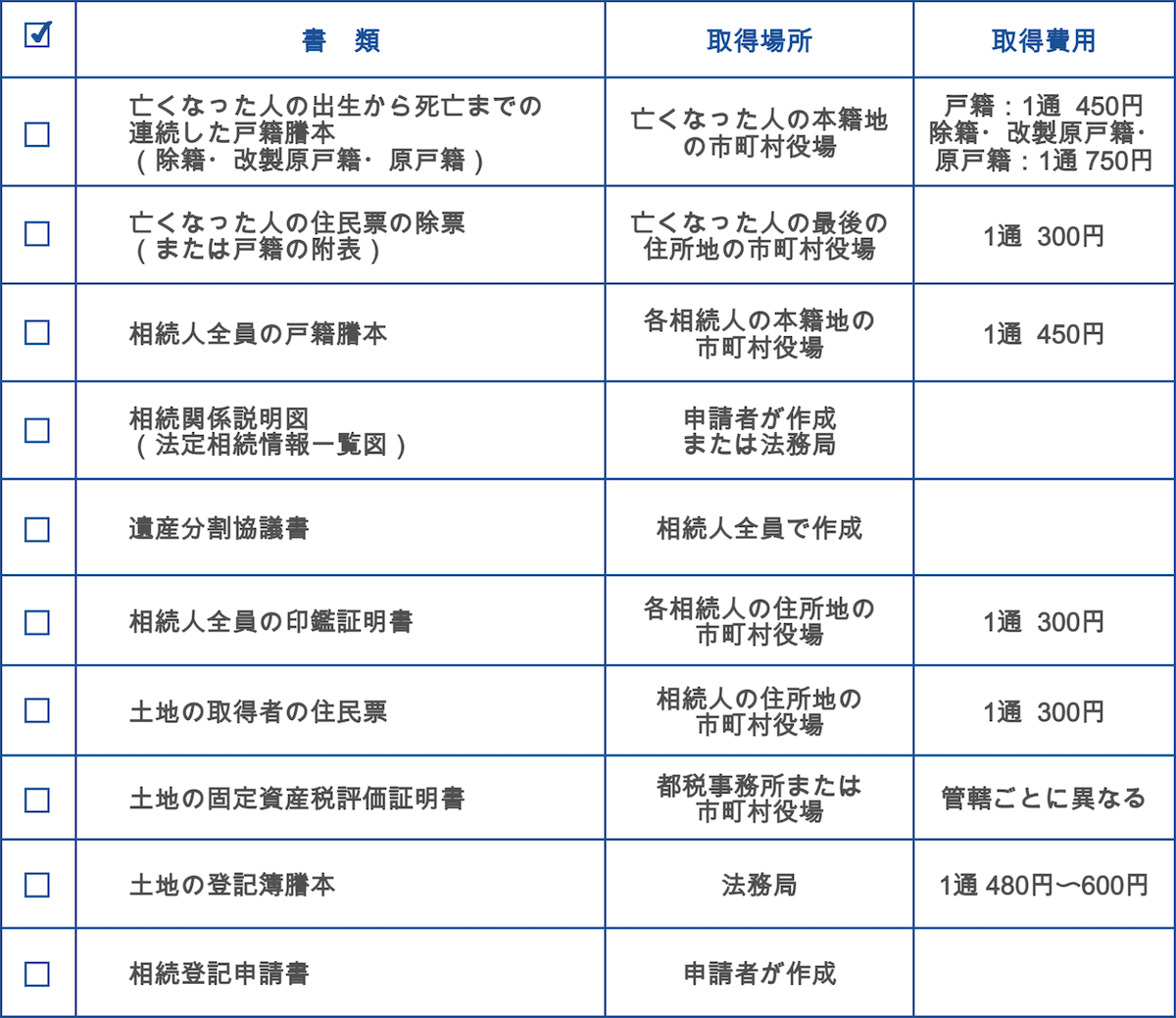

2-1.遺産分割協議書によって名義変更する場合の必要書類

遺産分割協議によって相続人全員で話し合い、誰が土地を取得するのかを決めて名義変更の手続きをする場合の必要な書類は下記の通りです。

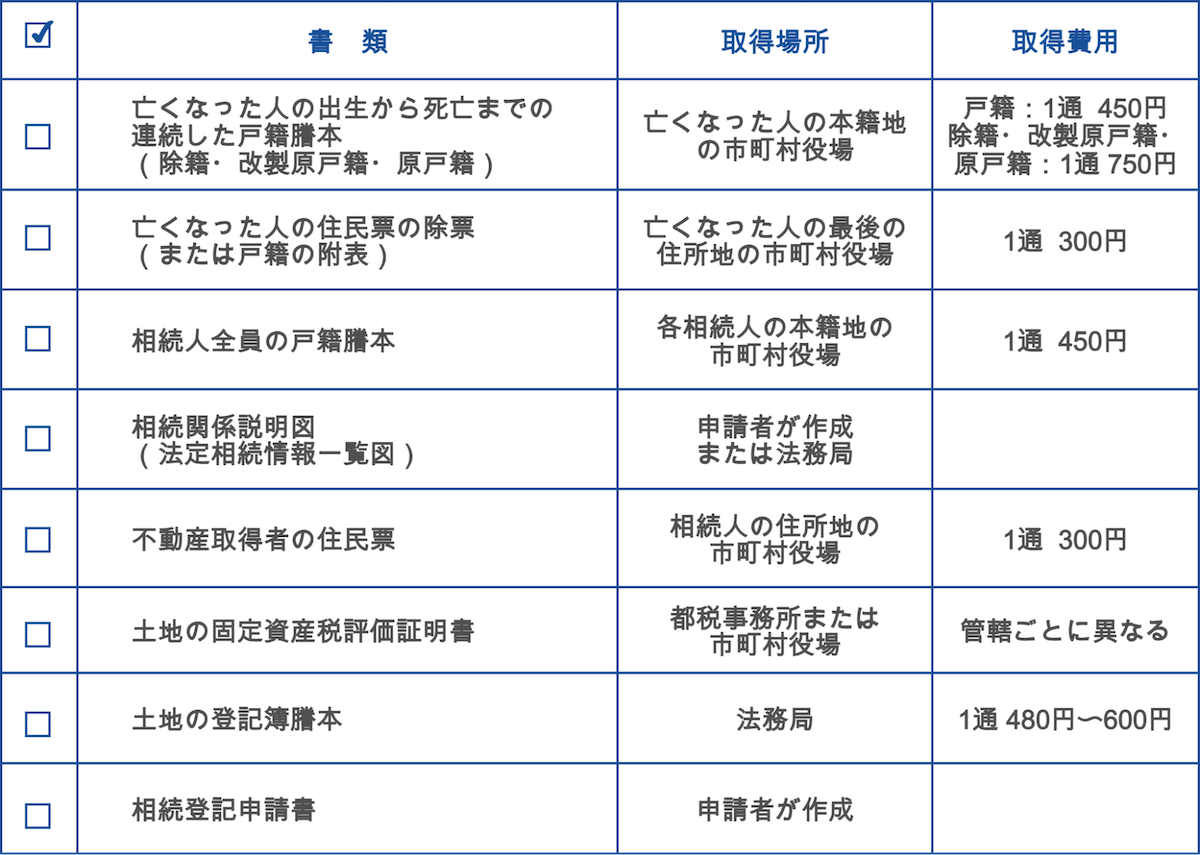

2-2.法定相続によって名義変更する場合

法定相続分どおりに土地を分筆して相続人全員が名義変更する場合の必要な書類です。

2-3.遺言によって名義変更する場合の必要書類

亡くなった人が遺言書を残しており、遺言書の内容どおり名義変更する場合の必要書類は以下のとおりです。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.相続後の土地の名義変更に期限はある?

現在、相続した土地の名義変更(相続登記)には期限がありません。いつ登記変更しても、登記変更しなくてもペナルティなどはありません。

先祖代々受け継いだ家に住んでいて、名義が祖父のままなんていうケースも少なくないでしょう。

しかし、2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートします。

新しい制度では、相続登記の期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければならないと定められています。

これにより、今後は相続した土地も名義変更しなければならなくなりました。できるだけ早く名義変更の手続きをはじめることをおすすめします。

相続登記の義務化による改正ポイントを見てみましょう。

3-1.2024年4月より始まる相続登記義務化の改正ポイント

相続登記の義務化による改正ポイントは以下のとおりです。

- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしなければ10万円以下の過料の対象となる

- 相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も3年以内にしないと名義変更も過料の対象となる

- 相続人申告後、その後の遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に登記しなければならない義務が発生する

- 遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる。その場合には、法務局が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する

- 相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの申請で名義変更ができる

詳しくは、法務省HP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」よりご覧ください。

また、こちらの記事では相続登記の記事について詳しく解説していますので、ぜひお役立てください。

▷「相続 登記 期限」

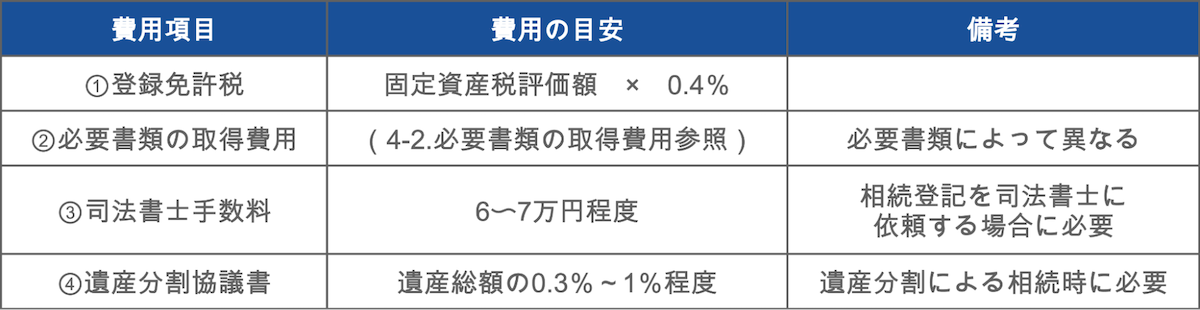

4.相続した土地の名義変更でかかる費用

相続登記にかかる費用は自分で手続きをする場合と司法書士へ依頼する場合で大きく異なります。

まずは、相続登記費用の全体像を見てみましょう。

それぞれについて詳しく解説します。

4-1.登録免許税について

相続登記では登録免許税がかかり、登録免許税は以下のように計算されます。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合、登録免許税は4万円が必要です。

この登録免許税は名義変更の手続きをする際に法務局へ支払います。

4-2.必要書類の取得費用について

相続登記は、戸籍謄本等の各種証明書を添付書類として提出する必要がありますが、発行手数料がかかります。各自治体が発行する書類は金額が異なりますが、一般的な取得費用は以下の通りです。

- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円

- 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円

- 戸籍の附票の写し 1通300円

- (除)住民票の写し 1通200~300円程度

- 印鑑証明書 1通200~300円程度

- 固定資産評価証明書 1通200~400円程度

4-3.司法書士手数料について

相続登記を専門家に頼む場合、一般的には司法書士に依頼することが多くなります。司法書士に依頼する場合、司法書士手数料が必要です

相続登記単体を依頼するのであれば、6万円〜7万円程度が報酬相場です。

相続人調査や戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成を含め相続登記までサポートするといった内容で設定している事務所もあり、この場合7万円〜15万円ぐらいが相場です。

ただし、相続人の人数、不動産の数、難易度によって左右されますので、事前に確認することをおすすめします。

4-4.遺産分割協議書の作成費用について

遺産分割による相続を行う場合、遺産分割協議書は司法書士や弁護士、行政書士等の専門家に作成してもらうことが一般的です。

遺産分割協議書の作成目安は、だいたい遺産総額の0.3%~1%程度です。このパーセンテージの割合は、遺産総額が小さいほど大きくなります。

5.土地の名義変更をしない場合の4つのリスク

2022年現在、相続した土地の名義変更の義務や期限はありません。しかし、放置しておくことでリスクが大きくなっていきますので注意が必要です。

相続した土地を名義変更しなかった場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 土地を売れない・担保設定ができない

- 権利関係が複雑になり話がまとまらなくなる

- 手続きが困難になり、コストと時間がかかる

- 相続人の債権者に差し押さえられることもある

それぞれ、詳しく見てみましょう。

5-1.土地を売れない・担保設定ができない

相続した土地の名義変更をしないままにしておくと、土地の名義は亡くなった人のままです。そのため、他人名義の土地を売ったり、担保にすることはできません。

今は売る気がないから放置しておき、売ろうという日が来ても、権利関係が複雑になったり、書類が手に入らなくなったりとスムーズに進めることができなくなってしまいます。

自身の代で売却する気はなくても、次の世代の人たちが困ることもあります。そうならないためにも、早めに名義変更することをおすすめします。

5-2.権利関係が複雑になり話がまとまらなくなる

相続した土地を名義変更せずに放置しておくと、代が進むごとに相続人の数が多くなり権利関係が複雑になります。

例えば、すぐに手続きをすれば兄弟間で相続手続きや遺産分割協議をすればよかったはずが、次の世代に進むと従兄弟同士や叔父と甥の間での話し合いが必要になったりします。疎遠な親族間での協議は、なかなか話し合いがまとまらないことが多く、協議が困難となり、手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。

5-3.手続きが困難になり、コストと時間がかかる

相続した土地を長期にわたって放置し、相続人が今どこに、何人いるかわからなくなってしまうケースの場合、専門家への依頼が必要となります。

相続した土地の名義変更を行うためには、土地の名義人となっている人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。亡くなってから時間が経っていると、除籍謄本や原戸籍が必要になる場合もあり、すべての書類を取り寄せることが困難です。

こうした調査が困難になるほど、専門家への依頼も高額になるうえ時間も必要以上にかかります。そのため、時間が経たないうちに早めに名義変更の手続きを済ませた方が後が圧倒的に楽です。

5-4.相続人の債権者に差し押さえられることもある

相続人の中に借金をしている人がいる場合には注意が必要です。

相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために「代位登記」という相続人の代わりに登記を行い、不動産を差し押さえることができるのです。相続登記をしていない土地は相続人の間で共有の状態ですので、債権者が登記できてしまい差し押さえられてしまう可能性もあります。

このようなことが起こらないためにも、早めの手続きをおすすめします。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.まとめ

相続した土地の名義変更の手順は以下のとおりです。

相続登記は、遺言書の有無が1つのポイントになります。手続きを行う際は、相続人や土地の調査、遺産や債務の確認とともに、遺言書の有無をできるだけ早く確認するようにしましょう。

また、相続登記の期限は法改正され、2024年4月1日以降、相続してから3年以内に相続登記しなくてはいけません。

さらに、相続登記は時間が経てば経つほどトラブルが起こる可能性が高くなり、費用や手間も増えてしまいます。土地の名義変更を放置しておくことで、次のようなリスクがあるので注意が必要です。

- 土地を売れない・担保設定ができない

- 権利関係が複雑になり話がまとまらなくなる

- 手続きが困難になり、コストと時間がかかる

- 相続人の債権者に差し押さえられることもある

スムーズに土地の名義変更を行いたいとお考えなら、なるべく早く検討することをおすすめします。この記事を役立てて、スムーズに名義変更ができるようお祈りしています。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。