相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や相続割合によって異なります。

必要な書類を理解していないと書類が不足して相続登記の申請ができなかったり、余計な時間と費用をかけて必要ない書類を取得してしまう可能性があるため、どのように相続をするかによって何が必要なのかをまずチェックすることが大切です。

また、書類の綴じ方にも決まりがあり、綴じ方を間違えると返却されるはずの書類が正しく返却されないなどといったトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。

そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説しています。

- 相続パターン別の相続登記に必要な書類

- 相続登記に必要な書類を揃える際に覚えておくべきこと

- 法定相続情報一覧図について

- 相続登記に必要な書類の綴じ方

- 相続登記に必要な書類を効率よく取得する方法

この記事を読むことで、相続登記に必要な書類は何かが理解でき、書類の綴じ方もわかります。

効率よく必要書類を集める方法も解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.【パターン別】相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、以下のパターンで異なります。

- 法定相続割合通りに遺産分割する場合

- 遺言書によって法定相続人が相続する場合

- 遺言書によって法定相続人以外が相続する場合

- 遺産分割協議で遺産分割する場合

間違いなく準備を進めるためにも、何が必要なのかについて確認していきましょう。

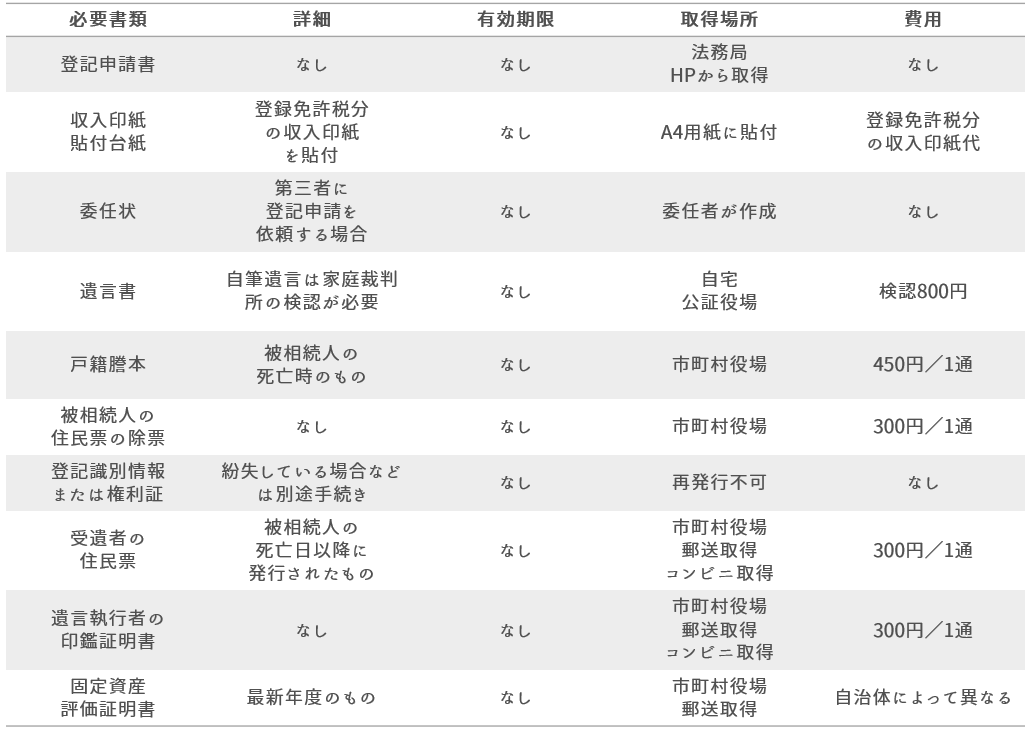

1-1.法定相続割合通りに遺産分割する場合

民法では、共同相続人の相続割合の記載があり、それを法定相続割合といいます。

法定相続割合で相続をする場合は、以下の書類を用意しましょう。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産相続人全員の住民票

- 対象不動産の固定資産評価証明書

これらの必要書類の有効期限や取得場所などをまとめたものが、以下の表です。

では、これらの必要書類の詳細について詳しく解説します。

1-1-1.登記申請書

登記申請に使用する申請書で、法務局の窓口で入手するか法務局のホームページからダウンロードできます。

申請書には特に費用はかかりません。

1-1-2.収入印紙貼付台紙

登記申請時に支払う登録免許税相当額の収入印紙を貼り付ける収入印紙貼付台紙を用意しましょう。

白紙のA4コピー用紙で大丈夫です。

用紙の中央部分に登録免許税分の収入印紙を貼り付けます。

登録免許税は不動産の価格の1,000分の4ですが、あらかじめ貼り付けてから提出するよりも、窓口で収入印紙の必要金額を確認してもらう方が金額を間違えることがなく確実です。

1-1-3.委任状

第三者に相続登記を委任する場合には、委任状が必要です。

委任状には決まった書式がないため、委任者がパソコンや手書きで作成してください。

委任状には、

- 委任者の情報

- 委任する人の情報

- 委任する範囲

- 対象不動産の情報

このような項目を記載する必要があります。

相続登記の委任状について詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

1-1-4.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

被相続人、つまり亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

戸籍は婚姻・離婚・転籍など、人生で何度か変更していることがほとんどで、相続人を確定させるために亡くなった人のすべての戸籍謄本を集める必要があります。

戸籍謄本は亡くなった人の本籍地の市町村役場で取得しましょう。

1通450円で取得でき、有効期限はありません。

1-1-5.被相続人の住民票の除票

亡くなった人の住民票の除票が必要です。

最後の住所地の市町村役場で取得しましょう。

1通300円で取得でき、有効期限はありません。

1-1-6.相続人全員の戸籍謄本

各相続人の本籍地の市町村役場で戸籍謄本を取得しましょう。

有効期限はありませんが、被相続人の死亡日以降に発行されたものという決まりがあります。

1通450円で取得可能です。

1-1-7.不動産相続人全員の住民票

不動産を相続する相続人全員の住民票が必要です。

各相続人の住所地の市町村役場で取得しましょう。

戸籍謄本と同様に有効期限はありませんが、こちらも被相続人の死亡日以降に発行されたものという決まりがあります。

1通300円で取得可能です。

1-1-8.対象不動産の固定資産評価証明書

相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書が必要です。最新年度のものを用意しましょう。

市町村役場や都税事務所で取得することができますが、費用は管轄ごとに異なります。

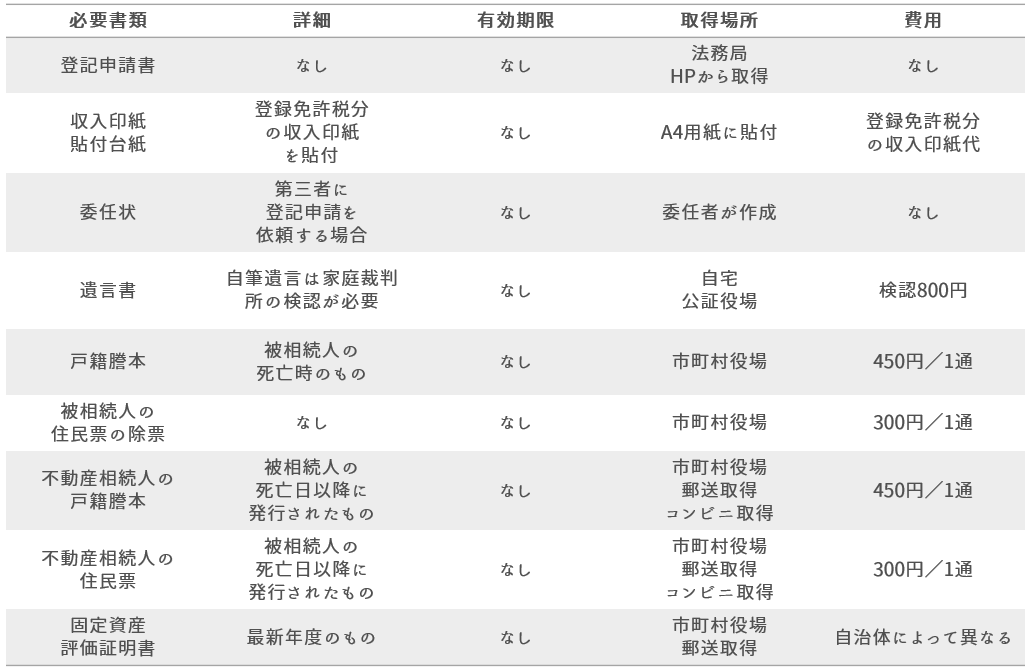

1-2.遺言書によって法定相続人が相続する場合

遺言書で法定相続人が相続をする場合は、以下の6つの書類が必要です。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 不動産相続人の戸籍謄本

- 不動産相続人の住民票

- 対象不動産の固定資産評価証明書

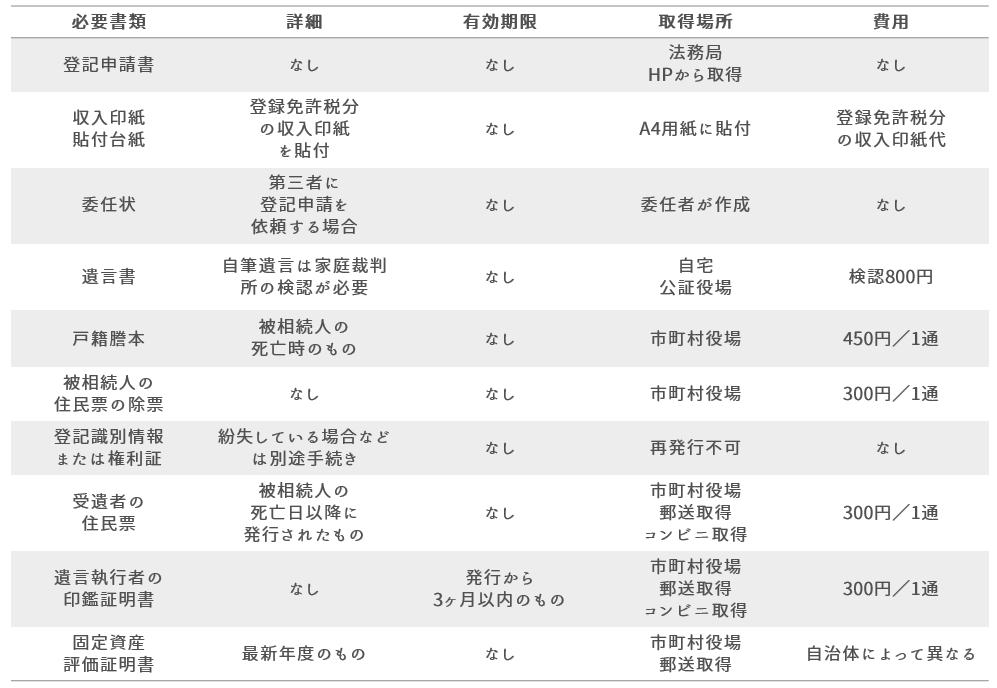

これらの必要書類の有効期限や取得場所などをまとめたものが、以下の表です。

ではこれらの必要書類の中で、ここまで解説していないものについて詳しく解説していきます。

1-2-1.遺言書

遺言書は自筆証書遺言なら自宅を探し、公正証書遺言なら公証役場で検索して探します。

公証役場で遺言書が見つかった場合、その公証役場になくても郵送で取得することができます。

公証役場で遺言書を取得する場合は、以下の書類が必要です。

- 死亡診断書や除籍謄本など遺言者の死亡を証明する書類

- 請求者の戸籍謄本 ※除籍謄本に請求者の氏名が記載されている場合は不要

- 3ヶ月以内に取得した印鑑登録証明書と実印、または官公庁発行の顔写真のついた身分証明書と認印

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。

1-2-2.被相続人の死亡時の戸籍謄本

遺言書では相続人を指定していることから、法定相続割合で相続する場合と異なり、亡くなった人の戸籍謄本は死亡時のものだけで問題ありません。

1-2-3.遺言書によって不動産を相続する人の戸籍謄本

遺言書によって指定された不動産を相続する人の戸籍謄本を用意しましょう。

法定相続割合で相続する際と同様に、被相続人の死亡日以降に発行されたものという決まりがあります。

1-2-4.遺言書によって不動産を相続する人の住民票

遺言書によって指定された不動産を相続する人の住民票を用意しましょう。

法定相続割合で相続する際と同様に、こちらも被相続人の死亡日以降に発行されたものという決まりがあります。

1-3.遺言書によって法定相続人以外が相続する場合

遺言によって相続人以外に遺産を授けることを遺贈といい、遺贈登記の申請を行います。

そのため、登記の原因が相続ではなく遺贈となるため、遺言によって法定相続人が相続する場合とは必要な書類が異なります。

さらに、遺贈となる場合でも遺言書の内容を実現するための遺言執行者が指名されているかどうかでも必要書類が異なります。

遺言執行者がいる場合といない場合で必要となる書類を見てみましょう。

1-3-1.遺言執行者が指名されている場合

遺言書に遺贈することが記載されており、遺言執行者も指名されている場合に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 登記識別情報または権利証

- 受遺者の住民票

- 遺言執行者の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

これらの必要書類の有効期限や取得場所などをまとめたものが、以下の表です。

遺言執行者が指名されている場合、受遺者は不動産を受け取る「登記権利者」となり、遺言執行者は遺贈の手続きを行う「登記義務者」となります。

受遺者の住民票や遺言執行者の印鑑証明が必要となるのが、遺言によって法定相続人が相続する場合と異なります。

登記識別情報や権利証は再発行できないため、ない場合は不足したまま登記申請を行います。

申請後、登記義務者である遺言執行者に対して法務局から登記を実行する「事前通知」があるため、「登記申請の内容は真実です」と回答することで、登記が実行されます。

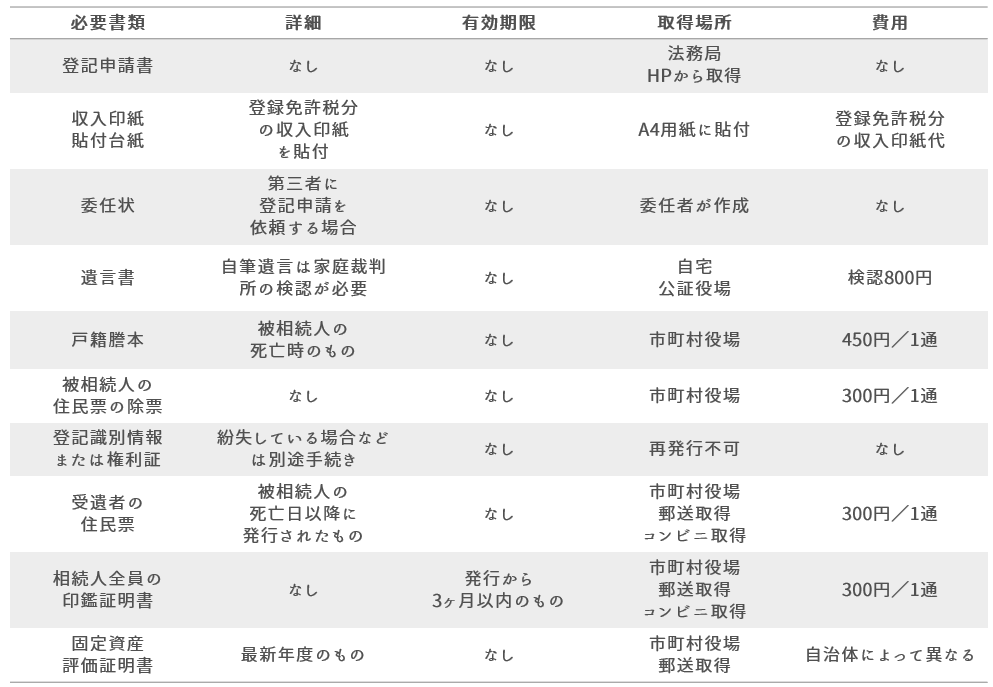

1-3-2.遺言執行者が指名されていない場合

遺言書に遺贈することが記載されており、遺言執行者が指名されていない場合に必要な書類は以下の通りです。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 登記識別情報または権利証

- 受遺者の住民票

- 相続人全員の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

これらの書類の有効期限や取得場所をまとめたものが、以下の表です。

遺言執行者が指名されていない場合、相続人全員が「登記義務者」となります。

そのため、相続人全員の印鑑証明書も必要です。

1-4.遺産分割協議で遺産分割する場合

法定相続割合で相続しない場合、遺産分割協議を行い各相続人が相続する割合を決定します。

遺産分割協議を行った場合も、法定相続割合で相続した場合とは必要な書類が異なるので気を付けましょう。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産相続人の住民票

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

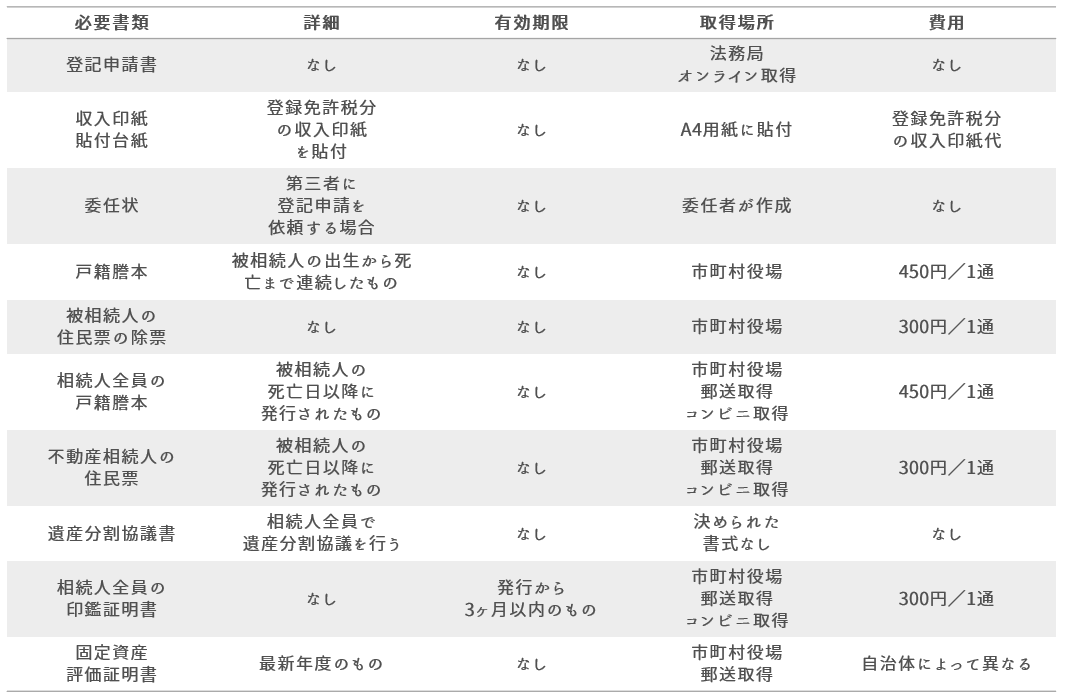

これらの書類の有効期限や取得場所をまとめたものが、以下の表です。

ではこれらの必要書類の中で、ここまで解説していないものについて詳しく解説していきます。

1-4-1.遺産分割協議書

前述した通り、相続人全員で相続する割合を話し合うのが遺産分割協議で、全員が決定に納得していることを示すための書類が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には指定の書式などはなく、パソコンや手書きで作成するか、司法書士などの専門家に作成してもらいます。

遺産分割協議書が必要な場合や作成方法について知りたい場合、こちらの記事を参考にしてください。

1-4-2.相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書には実印を押印します。

そのため、相続人全員の印鑑証明が必要となりますので各相続人の住所地の市町村役場で取得しましょう。

1通300円で取得できます。

2.相続登記の必要書類を揃える際に覚えておくべき3つのこと

相続登記の必要書類を揃える際に、不備がないように覚えておきたいことは以下の3つです。

- 書類の原本を返してもらうには原本還付の処理が必要

- 亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要な理由

- 戸籍謄本などが消失しており取得できない場合は消失の証明書が必要

書類の写しや出生から死亡まで連続した戸籍謄本など、なぜこのような書類が必要なのかを知らないと、うっかり準備が漏れてしまう可能性があります。

覚えておくべきことについて1つずつ見ていきましょう。

2-1.書類の原本を返してもらうには原本還付の処理が必要

登記申請では、さまざまな書類の原本を返してもらうことができますが、そのためには原本還付の手続きのために書類の写しなどを準備しなければなりません。

まず、戸籍謄本は相続関係説明図を作成して、添付書類として提出することで返却されます。

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の続柄が一目で分かる家系図のようなものです。

「相続関係図 ひな形」で検索すると、書き方やひな形をダウンロードできるWEBサイトがありますので確認してみましょう。

戸籍謄本以外にも、以下のような書類の原本を返還してもらうことができます。

- 遺言書

- 遺産分割協議書

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

これらの書類は写し(コピー)を準備し、一番上の書類に「原本返還 原本と相違ありません」と記載して申請者の氏名を書き、その横に押印すれば原本が返還されます。

全ページに契印が必要なので忘れずに押印しましょう。

2-2.亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要な理由

相続人を確定させる必要がある場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になります。

亡くなった人に隠し子がいた場合や養子縁組をしていた場合など、すべての戸籍謄本を確認することで隠れた相続人も把握することができるからです。

特に遺産分割協議を行う場合、相続人全員で行わなければ無効になるため、すべての戸籍謄本での確認は欠かせません。

2-3.戸籍謄本などが消失しており取得できない場合は消失の証明書が必要

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得する際に、戦災などで消失している場合など一部の戸籍が取得できない場合があります。

相続のパターンによって相続人を確定させるためにすべての戸籍が必要になりますが、取得できない戸籍がある場合は一部が取得できないことを証明する必要があります。

市役所などで破棄証明書や消失証明書を発行してもらい、それを申請書類と共に提出しましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.相続登記の必要書類が少なくなる法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人の相続関係を1枚の書類に家系図のように記載したものです。

作成した法定相続情報一覧図は法務局で認証を受ければ、相続手続きで公的な証明として使用することが可能です。

相続登記に限らず相続手続きには手続きごとに戸籍謄本が必要になるため、取得に費用がかかったり原本還付を待つと時間もかかってしまいます。

しかし、法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本を提出する必要がなくなり、戸籍謄本を取得するのは法定相続情報一覧図を作成する際の1回だけで済みます。

相続登記で法定相続情報一覧図を提出した場合、被相続人と相続人の戸籍謄本が不要になり、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を記載していれば住民票の提出も必要なくなるため、提出書類を大幅に減らすことが可能です。

作成と法務局で認証を受ける手間はありますが、相続関連の手続きを始める際に作成しておくと、さまざまな手続きがスムーズになるというメリットがあるため、作成をおすすめします。

法務局のホームページで、法定相続情報一覧図の様式と記載例があるため、作成する場合は活用しましょう。

法定相続情報一覧図を作成する場合、まず亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

次に、戸籍謄本を元に法定相続情報一覧図を作成し、法務局の申出書を記入して戸籍謄本と共に法務局へ提出することで、登記官が内容を確認し法定相続情報一覧図が保管されます。

その後、相続人が一覧図の写しの交付を希望すれば、窓口でも郵送でも発行してもらうことができるようになります。

発行の際に費用はかかりませんが、郵送の場合は郵送費が必要です。

4.相続登記申請書や原本返還書類の順番と綴じ方

相続登記申請書や原本返還に必要な書類の写しには綴じ方があります。

並べる順番や留め方を解説していきますので、綴じる際の参考にしてください。

4-1.書類の順番

書類は一般的に以下のような順番で並べます。

写しは原本の返却が必要な場合に加えてください。

- 登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 委任状 ※代理申請する場合のみ

- 相続関係説明図

- 遺言書もしくは遺産分割協議書(写し)

- 印鑑証明書(写し)

- 被相続人の住民票の除票(写し)

- 不動産を相続する人の住民票(写し)

- 対象不動産の固定資産評価証明書(写し)

- 被相続人と相続人の戸籍謄本等(原本)

- 遺産分割協議書(原本)

- 相続人全員の印鑑証明書(原本)

- 被相続人の住民票の除票(原本)

- 不動産を相続する人の住民票(原本)

- 固定資産評価証明書(原本)

これらの書類をグループで分けると以下のようになります。

- 1~2:登記申請書類

- 3~4:原本が返還されない書類

- 5~9:原本返還に必要な書類の写し

- 10~15:原本が返還される書類

これらをグループで分けておくと、綴じる作業が楽です。

相続関係説明図は戸籍謄本の原本返還に必要です。

添付する書類はこれまで説明した通りケースによって異なりますが、1~3は確実にこの順番で重ねて4以降はこの順番を参考にして並べてください。

原本を返還してもらいたい場合、写しを忘れずに準備しましょう。

4-2.書類の綴じ方

順番に並べたら、次に書類を綴じます。ホッチキスとクリップを使用しますので、準備しましょう。

4-2-1.登記申請書類を綴じる

まず、登記申請書を上にして収入印紙貼付台紙に重ねてホチキスで留めます。

書類の左側を2か所綴じましょう。

綴じたら登記申請書と収入印紙貼付台紙に契印を押印してください。

登記申請書が複数枚ある場合はすべてのページに契印を押印します。

4-2-2.原本が返還されない書類は綴じない

委任状と相続関係説明図はホチキスで留めず、そのまま登記申請書類の下に重ねます。

4-2-3.原本返還に必要な書類の写しを綴じる

原本返還に必要な書類の写しを順番に重ねて、登記申請書と同じように左側をホチキスで留めます。

前述した通り、一番上になる写しの余白に「原本返還 原本と相違ありません」と記載し、その横や下に申請者の氏名を記入して氏名の横に申請書で使用した印鑑を押印します。

綴じたら登記申請書類と同様に全ページに契印を押印してください。

終わったら原本が返還されない書類の下に重ねましょう。

4-2-4.原本が返還される書類はクリップ留め

原本返還手続きによって原本が返還される書類はホチキスでは留めません。

順番に重ねたらクリップで留め、原本返還に必要な書類の写しの下に重ねましょう。

相続登記申請時の書類の綴じ方は以上です。

最初に順番に並べてグループ分けをし、綴じるもの綴じないものを確認しながら準備しましょう。

5.相続登記に必要な書類を効率よく取得するには郵送・コンビニ・オンラインが便利

ここまで説明した通り、相続関連の手続きにはさまざまな書類が必要になります。

その都度役所に行くのはなかなか大変ですし、仕事が忙しくてなかなか取りに行けないという人もいるでしょう。

そのような場合に利用したいのが、

- 郵送取得

- コンビニ取得

- オンライン取得

です。

書類によって取得できる方法は異なるため、何がどの方法で取得できるかを知っておくことで、効率的に必要書類を収集することができます。

5-1.郵送で取得できる書類

郵送で取得できる書類には、以下のようなものがあります。

- 被相続人と相続人の戸籍謄本

- 住民票の除票

- 住民票

- 印鑑証明

- 登記事項証明書

- 固定資産評価証明書

- 遺言書

- 法定相続情報一覧図

郵送で交付請求をする場合、次のものを準備しましょう。

- 交付請求書や申出書

- 手数料分の定額小為替または普通為替

- 運転免許証など本人確認書類の写し

- 代理人が請求する場合は委任状

- 返信用封筒

交付請求を行う書類によって必要となるものは異なりますので、交付請求書や申出書をホームページからダウンロードする際に、併せてなにが必要かを確認してください。

5-2.コンビニで取得できる書類

マイナンバーの個人番号カードを持っていれば、コンビニから取得できる書類もあります。

コンビニで取得できる書類は以下の通り。

- 戸籍謄本

- 住民票

- 印鑑証明書

- 戸籍の附票

これらはどのような相続手続きでも必要となることが多い書類であるため、コンビニを利用することで手間と時間を軽減することが可能です。

ただし、亡くなった人がマイナンバーの個人番号カードを保有しており、それを利用してコンビニで書類を取得する場合は注意が必要です。

戸籍謄本と戸籍の附票以外は取得ができず、戸籍謄本なども死亡届を提出してから1週間程度はコンビニでの取得ができないからです。

また、戸籍謄本は死亡時のもののみとなるため、出生から死亡まで連続した戸籍謄本はコンビニで取得できません。

コンビニで書類を取得するには、マルチコピー機を使います。

マルチコピー機の操作画面から「行政サービス」を選択し、マイナンバーの個人番号カードを読み込むことで利用できます。

5-3.オンラインで取得できる書類

相続登記に必要な書類の中で、オンラインで取得できる書類は登記事項証明書のみです。

オンラインで取得した場合、窓口では600円手数料がかかりますが、郵送の場合は500円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は480円で取得できます。

オンラインで取得する場合は法務局のホームページから手続きをしましょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.まとめ

相続登記の必要書類は、以下のような相続のパターンによって異なります。

- 法定相続割合通りに遺産分割する場合

- 遺言書によって法定相続人が相続する場合

- 遺言書によって法定相続人以外が相続する場合

- 遺産分割協議で遺産分割する場合

亡くなった人の戸籍謄本が出生から死亡まで連続したものが必要であったり、亡くなった時の戸籍謄本のみが必要だったりと細かな違いもあるため、何が必要かをまず確認しておくことで、無駄なく必要書類を集めることができます。

相続登記の書類を揃える際に覚えておくべきポイントは以下の通りです。

- 書類の原本を返してもらうには原本還付の処理が必要

- 亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要な理由

- 戸籍謄本などが消失しており取得できない場合は消失の証明書が必要

なぜその書類が必要なのかを理解していることで、書類に不備なく提出できます。

相続登記の申請では、書類の綴じ方にも決まりがあります。

- 登記申請書類

- 原本が返還されない書類

- 原本返還に必要な書類の写し

- 原本が返還される書類

これらをグループ分けして、ホチキスで留めて契印を押すもの、クリップで留めるもの、留めずに提出するものを間違えないようにしましょう。

書類を集める場合、郵送取得・コンビニ取得・オンライン取得を活用すると、より効率的に書類集めができるため、活用してみましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。