「相続登記の申請を家族に頼みたいけど、委任状は必要なの?」

「相続登記の委任状って何を書けばいいの?決まった書式はある?」

相続登記の申請に委任状が必要な場合と、不要な場合があります。

また不要な場合であっても、申請は問題なくできるけれど不動産の売買に必要となる書類を受け取れないという場合もあるので、本当に必要ないのかどうかはしっかりと判断することが重要です。

また、委任状の内容は記載すべきことが多く、相続する不動産の種類や相続人の人数などで、内容や項目も異なりますので、間違いのないように作成しなくてはなりません。

この記事では、以下の内容を詳しく解説しています。

- 相続登記の委任状が必要なパターン

- 相続登記の委任状が不要なパターン

- 相続登記で使用する委任状の書き方

- 相続登記の委任状を作成する際に覚えておくべきポイント

この記事を読むことで、相続登記を申請する際に委任状が必要かどうか判断でき、委任状を正しく作成することができます。

作成のために覚えておくべき細かなポイントも解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.相続登記の委任状が必要な2つのパターン

相続登記は冒頭で説明した通り、必ずしも委任状が必要となるわけではありません。

委任状が必要となるのは、以下のようなパターンです。

- 第三者に相続登記の代行を依頼する場合

- 法定相続割合以外で相続する場合

では、これらの委任状が必要となるパターンについて解説していきます。

1-1.第三者に相続登記の代行を依頼する場合

相続人以外の第三者に相続登記を代行してもらうのであれば基本的に委任状は必要です。

親族であっても相続人でない第三者が相続登記申請を行う場合、委任状がなければ法務局は手続きをしてくれません。

委任者が委任状を作成して、第三者に相続登記を依頼しましょう。

ただし司法書士などの、専門家に依頼した場合は専門家が委任状を作成してくれます。

出来上がっている委任状に署名と捺印をすれば問題ないため、依頼前に作成しておく必要はありません。

1-2.法定相続割合以外で相続する場合

民法で決められた法定相続割合以外で相続する場合、遺産分割協議で相続人全員が話し合いを行なって相続割合を決定します。

遺産分割協議を行い法定相続割合以外で相続をする場合、相続人のうちの1人が代表して相続登記申請を行う際に、不動産を相続する権利を持つ他の相続人の委任状が必要です。

ただし、相続人の中で不動産を相続しない人の委任状は必要ないので覚えておきましょう。

2.相続登記の委任状が不要な4つのパターン

基本的に、第三者に相続登記を委任する場合は委任状が必要になりますが、以下のようなパターンの場合は委任状は必要ありません。

- 法定相続割合通りに相続する場合

- 相続人が未成年の場合

- 成年後見人を立てている場合

- 未成年後見人を立てている場合

ただし、このような委任状が不要な場合でも、委任状を作成した方がいいこともあります。

委任状を作成すべきかを判断するためにも、不要なパターンについて詳しく見ていきましょう。

2-1.法定相続割合通りに相続する場合

前述した通り、民法では相続の割合が定められており、これを法定相続と言います。

法定相続割合で相続をする場合は委任状がなくても問題ありません。

ただし、法定相続割合で相続する場合に委任状を用意しなかった場合、相続登記の手続きを代表して行う人以外には「登記識別情報通知書」が発行されなくなってしまいます。

登記識別情報通知書とは、不動産の売買や抵当権の設定を行うための大切な書類です。

以前は登記官が登記済の押印をした登記済権利証が相続人に発行されていましたが、現在は登記識別情報通知書で12桁の登記識別情報が発行されています。

登記識別情報がわからないと、相続した不動産の売却で非常に手間が増えます。

売却の際に買主に所有権を移す登記をする際に、登記識別情報を法務局に届け出なくてはならないからです。

もしも登記識別情報がわからない場合、司法書士などの専門家に本人確認情報を提出してもらう必要があるなど、余計な時間と費用が必要になってしまいます。

このように、基本的には法定相続割合で相続する場合には、相続登記に委任状は必要ありませんが、委任状がない場合はその後の売却などに必要な登記識別情報通知書が相続人に発行されなくなってしまうため、委任状は用意することをおすすめします。

2-2.相続人が未成年の場合

相続人が未成年の場合、親権者が相続人に代わって相続登記を申請しますが、相続人から親権者への委任状を作成する必要はありません。

なぜなら、民法により親権者は未成年の子が有する財産を管理する権限を持つからです。

しかし委任状が必要ない代わりに、戸籍謄本などの親権者であることを証明するための書類が必要になります。

2-3.成年後見人を立てている場合

成年後見人は、後見業務として認知症である場合など判断力がないとみなされた相続人の相続登記を代行する権限を持ちます。

そのため、相続登記の申請では委任状は不要です。

委任状の代わりに必要となるのは、成年後見人の資格を証明するための書類で、成年後見登記の登記事項証明書を用意しなくてはなりません。

2-4.未成年後見人を立てている場合

両親が他界しているなど親権者がいない未成年の場合は、未成年後見人が財産を管理する権限を持っているため委任状は不要です。

未成年後見人が相続人を代理して相続登記を申請する場合は、未成年後見人の資格を証明するための書類として、未成年後見人であることがわかる戸籍謄本などを用意する必要があります。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.相続登記で使用する委任状の書き方

相続登記のための委任状には、決まった書式はありません。

そのため、パソコンで作成しても手書きでもどちらでも問題ありません。

しかし、ただ「〇〇に権限を委任する」ということだけしか記載していないものでは認められず、

- 誰に委任するのか

- 権限をどこまで委任するのか

- 誰が委任するのか

- 登記の目的

- 不動産の情報

このような細かな情報を記載する必要があります。

不動産の情報を正しく記載するために登記事項証明書が必要になりますので、事前に法務局で取得して準備をしておきましょう。

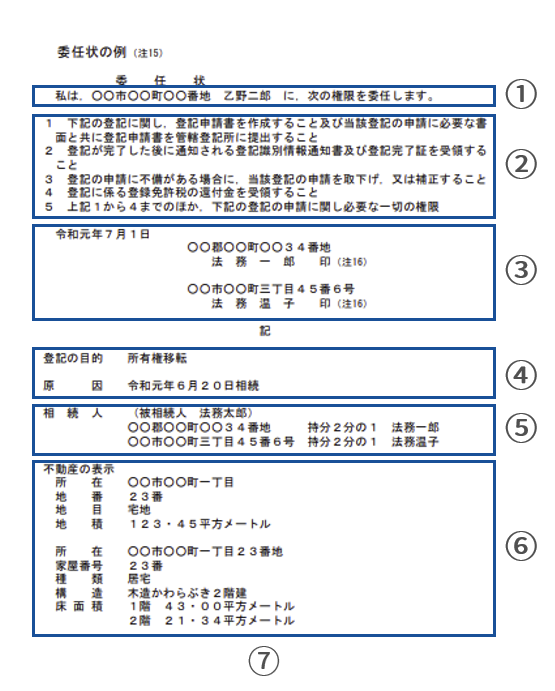

以下は、法務局の委任状記載例です。

参考:法務局(委任状の例)

各記載箇所ごとに、何を記載すべきなのかについて詳しく見ていきましょう。

3-1.①誰に委任するかを記載

相続登記を委任する人の住所と氏名を記載します。

委任する相手に書いてもらう必要はなく、委任者自身で記載しましょう。

3-2.②委任内容を記載

相続登記を申請する場合、登記申請以外にも手続きなどが付随するため、何を委任するのかについてすべて記載しなくてはなりません。

例えば、登記申請後に発行された登記識別情報通知書を受領したり、登録免許税の還付金の受領などです。

この細かな委任内容の指定を記載しなかった場合、相続登記申請は他の人に委任できても、付随する細かな手続きは自分で行わなくてはならなくなるため、忘れずに記載してください。

3-3.③委任した日付と委任者の情報を記載

委任内容の下には、委任した日付と委任者の住所・氏名を直筆で署名します。

印鑑も忘れずに捺印してください。

3-4.④登記の目的と原因を記載

続けて、登記の目的と原因を記載しますが、登記の目的の部分は状況によって記載内容が変わりますので詳しく見ていきましょう。

3-4-1.登記の目的

登記の目的は、

- 亡くなった人が単独で所有している

- 他の人と共有している

このどちらかで記載が変わります。

単独で所有しているのなら、「所有権の移転」と記載します。

もしも、単独ではなく不動産を共有しているのであれば、死亡者の名前を記載した後に「持分全部移転」と記載しましょう。

亡くなった人の名前がAさんであれば、「A持分全部移転」と記載します。

単独での所有か、共有しているのかは登記事項証明書を確認しましょう。

3-4-2.原因

原因は、不動産の所有者が亡くなったことによる相続であるため、所有者の亡くなった日付を記載し、その後に「相続」と記載します。

「令和〇年〇月〇日 相続」と記載しますが、亡くなった日がわからない場合は戸籍を確認して正しい日付を記載してください。

3-5.⑤相続人を記載

相続人の横には括弧を付けて(被相続人 死亡した人の名前)と記載します。

亡くなった人がAさんであれば、(被相続人 A)と記載するということです。

さらに続けて相続人の情報を記載していきますが、

- 不動産の所有者は亡くなった人の単独か共有か

- 不動産を相続する人は1人か複数人か

この2つによって記載の仕方が少々変わりますので、間違えないようにしましょう。

3-5-1.不動産が亡くなった人の「単独」所有で相続する人は「1人」の場合

不動産の所有者が単独であり相続する人も1人の場合は、不動産を相続する人の住所と氏名を記載します。

相続人が東京に住むBという人であれば、被相続人の箇所も含めて以下のように記載してください。

(被相続人 A)

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

B

3-5-2.不動産が亡くなった人の「単独」所有で相続する人は「複数人」の場合

不動産の所有者が単独であり相続する人が複数人の場合は、どのような割合で相続するのかを記載しましょう。

相続人BさんとCさんでそれぞれ2分の1ずつ相続するのであれば、以下のように記載します。

(被相続人 A)

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

持分2分の1 B

持分2分の1 C

3-5-3.不動産が他の人との「共有」で相続する人は「1人」の場合

不動産が共有で相続人が1人の場合、相続する不動産の持分の記載が必要です。

持分がどのくらいなのかは登記事項証明書で確認してください。

Aさんの持分が3分の1でそれをBさんが相続する場合は、以下のように記載します。

(被相続人 A)

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

持分3分の2 B

3-5-4.不動産が他の人との「共有」で相続する人は「複数人」の場合

不動産が共有で相続人が複数人の場合、持分の記載の仕方に気を付ける必要があります。

持分の記載は不動産全体に対してどの程度の割合を相続するかを記載する必要があるため、亡くなった人が所有していた割合のみに対しての持分を記載してしまうと委任状が受理されません。

例えば、亡くなった人の持分が不動産の2分の1で、2人の相続人が2:1の割合で相続する場合、相続人の持分を3分の2と3分の1にしてしまうのは間違いです。

正しく記載するのであれば6分の2と6分の1と記載しなければなりません。

上記のようにBさんとCさんが相続する場合は、以下のように記載します。

(被相続人 A)

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

持分6分の2 B

持分6分の1 C

これは非常に間違えてしまいやすいパターンですので、共有の不動産を相続する場合は十分に注意してください。

3-6.⑥登記事項証明書から不動産の情報を記載

最後に、相続登記を行う不動産の情報を記載します。

まず、「不動産の表示」と冒頭に記載しますが、土地・戸建て・マンションで続けて記載する項目が異なりますので、それぞれ何を記載すべきなのかについて確認していきましょう。

すべて登記事項証明書で確認できますので、登記事項証明書の用意を忘れずにしてください。

3-6-1.土地を相続する場合

相続する不動産が土地の場合、

- 不動産番号

- 所在

- 地番

- 地目

- 地積

これらの内容を登記事項証明書を確認しながら転記しましょう。

亡くなった人が土地を共有で所有していた場合、持分の記載も必要です。

例えば亡くなったAさんの持分が2分の1だった場合は以下のように記載します。

不動産番号 0000000000000

所在 東京都〇区〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇㎡ (共有者 A 持分2分の1)

3-6-2.戸建てを相続する場合

相続する不動産が戸建ての場合、

- 不動産番号

- 所在

- 家屋番号

- 種類

- 構造

- 床面積

これらの内容を登記事項証明書を確認しながら転記しましょう。

土地と同様に、亡くなった人が土地を共有で所有していた場合、持分の記載も必要です。

例えば亡くなったAさんの持分が2分の1だった場合は以下のように記載します。

不動産番号 0000000000000

所在 東京都〇区〇町〇丁目

家 屋 番 号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 〇㎡

2階 〇㎡ (共有者 A 持分2分の1)

3-6-3.マンションの1室を相続する場合

相続する不動産がマンションの1室の場合、マンション1室ではなくマンション全体に対する敷地権の割合を記載しなくてはなりません。

記載内容が多く、敷地権の割合はかなり細かいものを記載する必要がありますが、登記事項証明書を確認すれば特に計算などは必要なく転記するだけで大丈夫ですので、記載漏れだけ注意してください。

記載内容は以下の通りです。

一棟建物の表示

- 不動産番号

- 所在

- 建物の名称

専有部分の表示

- 家屋番号

- 建物の名称

- 種類

- 構造

- 床面積

敷地権の目的である土地の表示

- 土地の符号

- 所在及び地番

- 地目

- 地積

敷地権の表示

- 土地の符号

- 敷地権の種類

- 敷地権の割合

このように、1棟全体の情報と専有部分などの情報をそれぞれ詳細に記載する必要があります。

亡くなった人がマンションの1室を共有で所有していた場合、持分も「敷地権の割合」の横に記載しましょう。

3-7.⑦文末に「以下余白」と記載し委任状が複数枚になった場合は契印を押印

委任状を不正に改ざんされないように、文書の最後に「以下余白」と記載してください。

また、委任状が複数枚になる場合は割印を押印し、文書の入れ替えなどができないようにします。

割印も必ず必要ですので、忘れないようにしましょう。

4.相続登記の委任状を作成する際に覚えておくべき4つのポイント

相続登記の委任状は、財産に関わる重要な申請を人に代行してもらうための書類です。

そのため、他人に悪用されたり差し替えられたりしないようにするために、細かなルールや覚えておくべきことがあります。

特に覚えておきたいのが以下の4つです。

- 白紙委任状はできるだけ作成しない

- 訂正する場合は訂正印を押印する

- 押印は実印ではなく認印でも可

- 委任状が複数枚になる場合は契印を押印する

では、これらの内容について詳しく解説していきます。

4-1.白紙委任状はできるだけ作成しない

委任する人が決まっていない場合など、委任状に記載すべき内容の一部が未確定で、部分的に空欄で作成した委任状を「白紙委任状」といいます。

委任することは決定しており、詳細を決める前に委任状を準備しておく場合は白紙委任状を作成することになりますが、白紙部分の内容を勝手に書き加えられてしまう可能性があり、思わぬ損害を受けてしまうこともあるため、白紙委任状は可能な限り作成すべきではありません。

誰に委任するか、どのような割合で相続するかなどの詳細を決めてから、委任状を作成するようにしましょう。

4-2.訂正する場合は訂正印を押印する

委任状は訂正印を押印することで、間違えた箇所の訂正が可能です。

まず、訂正箇所に二重線を引き、その上に署名部分に使用した印鑑を押印しましょう。

複数箇所訂正する場合、訂正印同士が重ならないように気を付けてください。

委任状は捨印も認められています。

捨印は余白部分に押印しておき、訂正すべき箇所があった場合はその箇所に二重線を引き、捨印の横に「◯文字削除 ◯文字追加」と記載することで訂正が可能になります。

ただし、捨印は都度訂正印を押印する場合と異なり、誰でも内容の訂正ができてしまうというリスクがあるため、相続登記の委任状に捨印を使用するのは避けた方がいいでしょう。

4-3.押印は実印ではなく認印でも可

相続人の住所と氏名を記載した横に押印をしますが、使用する印鑑は実印でも認印でも問題ありません。

ただし、シャチハタ印は使用できませんので避けてください。

4-4.委任状が複数枚になる場合は契印を押印する

委任状が複数枚になる場合、前述した通り契印の押印が必要です。

契印とは、複数枚の契約書が連続した文書であることを示すために両ページにまたがるように印鑑を押印することです。

契印があることで、委任状のページが正しく連続していることを証明でき、文書の差し替えなどができなくなります。

5.委任状以外に相続登記で必要となる書類

相続登記では、相続のパターンによって必要となる書類が異なります。

相続のパターンごとに必要となる書類は以下の通りです。

①法定相続割合通りに遺産分割する場合

- 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産相続人全員の住民票

- 対象不動産の固定資産評価証明書

②遺言によって法定相続人が相続する場合

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 遺言書によって相続する人の戸籍謄本

- 遺言書によって相続する人の住民票

- 対象不動産の固定資産評価証明書

③遺言によって法定相続人以外に遺贈し遺言執行者がいる場合

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 登記識別情報または権利証

- 受遺者の住民票

- 遺言者の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

④遺言によって法定相続人以外に遺贈し遺言執行者がいない場合

- 遺言書

- 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 登記識別情報または権利証

- 受遺者の住民票

- 相続人全員の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

⑤遺産分割協議で遺産分割する場合

被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本

被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺産分割協議で決定した不動産を相続する人の住民票

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 対象不動産の固定資産評価証明書

相続のパターンで、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本が必要であったり、住民票が必要な人が異なるなど、細かな部分に違いがありますので気を付けましょう。

相続登記の必要書類について詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.まとめ

相続登記で委任状が必要になるのは、以下のような場合です。

- 第三者に相続登記の代行を依頼する場合

- 専門家に相続登記の代行を依頼する場合

- 法定相続割合以外で相続する場合

法定相続割合で相続する場合は委任状はなくても申請できますが、委任状がない場合は登記識別情報通知書が発行されず、不動産を売却する際に余計な手間や費用がかかりますので、委任状を用意することをおすすめします。

委任状の作成は、

- 不動産が亡くなった人の単独所有か、他の人との共有か

- 相続人は複数人か

- 相続する不動産の種類は何か

これらの条件によって記載内容が変わります。

登記事項証明書を参考にしながら記載すべき項目を転記しましょう。

委任状を作成する場合に覚えておくべきポイントは以下の通りです。

- 白紙委任状はできるだけ作成しない

- 訂正する場合は訂正印を押印する

- 押印は実印ではなく認印でも可

- 委任状が複数枚になる場合は契印を押印する

委任状を悪用されないために重要なポイントもありますので、理解してから作成してください。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。