「基準地価とはなんだろう?」

「土地の売却を検討しているけど、基準地価を調べれば大体いくらで売れるかわかるのかな?」

こんな疑問をお持ちではありませんか?

基準地価については、「上がった下がった」「ここが日本で一番高い」など、一度は耳にしたことがあると思います。しかし基準地価とはそもそもなんなのか、どのように決められてどのように私たちの生活に関わるのか、詳しい概要はよくわからないですよね。

基準地価とは、各都道府県が全国約2万の基準地について調べた土地の値段のことです。1㎡あたり何円という形で価格が示されます。毎年7月に各都道府県が主体となって調査を実施し、9月下旬頃に公示されています。

基準地価は、主に土地売買の取引の目安として利用されるほか、国土交通省のサイトには調査した基準地価を活用して以下のような情報が掲載されています。

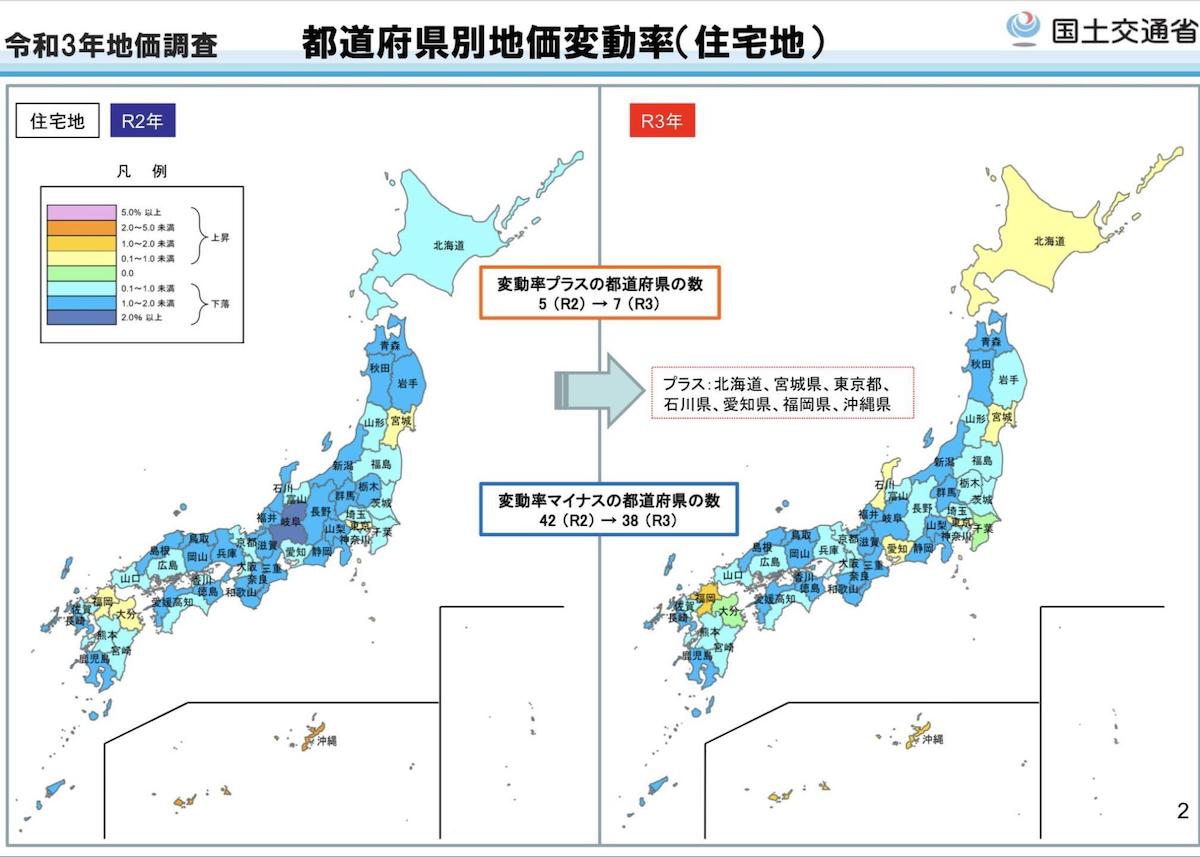

出典:国土交通省

このように基準地価は、前回の調査結果と比較して地価の変動率を知る際などにも役立ちます。

この記事では、基準地価について詳しく理解して自分の土地の基準地価を調べられるように以下のことをわかりやすくお伝えします。

- 基準地価とは

- 基準地価の役割

- 路線価・固定資産税評価額・公示地価との違い

- 基準地価の調べ方

また、土地の売却を検討している方の中には、自分の土地の売却価格を知りたくて基準地価が気になっている方がいるかも知れません。しかし基準地価もその他の3種類の地価も、あくまでも土地の価値を示す指標なので、実勢価格(実際に取引される価格)とは異なります。そこでこの記事では以下のこともお伝えしています。

- 基準地価=実勢価格(実際の取引価格)ではない

- 実勢価格(実際の取引価格)の調べ方

この記事をお読みいただければ、基準地価について詳しく知ることができて、自分で基準地価を調べられるようになります。また実際どのくらいで自分の土地が売れるのかを調べられるようになるので、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.基準地価とは

基準地価とは、各都道府県の地価調査によって公示された「基準地」の土地の価格のことです。評価額は1㎡あたり(林地は10アールあたり)の価格となります。

調査は国土利用計画法施行令第9条に基づき実施され、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を参考に審査・調整されます。各都道府県ごとに毎年7月1日における基準地の1㎡あたりの価格を決定し、そのデータを国土交通省が取りまとめます。そのため基準地価は、各都道府県と国土交通省の両方から発表されています。

評価の対象となる基準地は全国2万地点以上で、どこを基準地とするかは毎年見直されます。基準地として選ばれる土地は、利用状況や環境が「通常」と認められる区画です。(具体的な選定基準は公表されていません。)建物の価値などに左右されることなく、更地として評価されます。

基準地価は7つに区分されていて、その種類は「住宅地」「商業地」「工業地」「宅地見込地」「準工業地」「市街化調整区域内の現状宅地」「林地」です。

基準地価の公表は毎年9月中旬で、各都道府県のHPと国土交通省のHPで閲覧できます。

2.基準地価の役割

基準地価が一体どんなものなのか、その概要はお分かりいただけたと思いますが、具体的にはどのような場面で利用されるデータなのでしょうか。

基準地価の主な役割は4つあります。

- 一般の土地取引の指標

- 国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため

- 公示地価を補完する役割

- 公示地価発表から半年の地価変動を速報する役割

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

2-1.一般の土地取引価格の指標になる

基準地価は、一般の土地取引価格の客観的指標となる価格の一つです。

公的機関が毎年土地の基準となる価格を公表することで、土地の不要な価格高騰を防ぎ、正常な価格で取引がおこなわれるようにしています。

ただし、あくまで指標です。実際の土地取引においては、不動産会社が不動産を査定をする際に基準地価を一つの目安として活用しますが、基準地価は土地取引においてはあくまでも目安で、実際の査定額や取引価格とは異なります。

基準地価は全国約2万地点の基準地の土地の価格で、調査された約2万地点の土地と完全に一致する土地は一つとしてないからです。なので基準地価はその地域の一つの目安にしかなりません。

また全ての土地を調査しているわけでもないので、実際に取引をする住所の基準地価はほとんどの場合わかりません。

例えば、東京都渋谷区代官山の基準地価を査定の参考にしたいと思っても、代官山は基準地に選ばれていないため基準地価の調査がされていません。このような場合は周辺の基準地の基準地価を目安として参考にします。

このように基準地価は、土地取引において不要な価格高騰を防ぎつつ、実際の不動産取引の一つの指標・目安として活用されています。

2-2.国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため

国土利用計画法では、一定面積以上の土地を取引する場合に、その取引に関して各都道府県の知事に届出をすることが定められています。

この届出を経て各都道府県知事は適正な価格で取引がされているか審査をするのですが、基準地価はその価格審査の基準となります。

この役割は個人には関係がなく、例えば企業がショッピングモール出店にあたり広大な土地を購入する場合等に関係する役割です。

2-3.公示地価を補完する役割もある

基準地価と性質や評価方法が似ている地価として公示地価というものがあります(公示地価については、3.公示地価・路線価・固定資産評価額との違いで解説しています)。

基準地価には、公示地価を補完する役割があります。

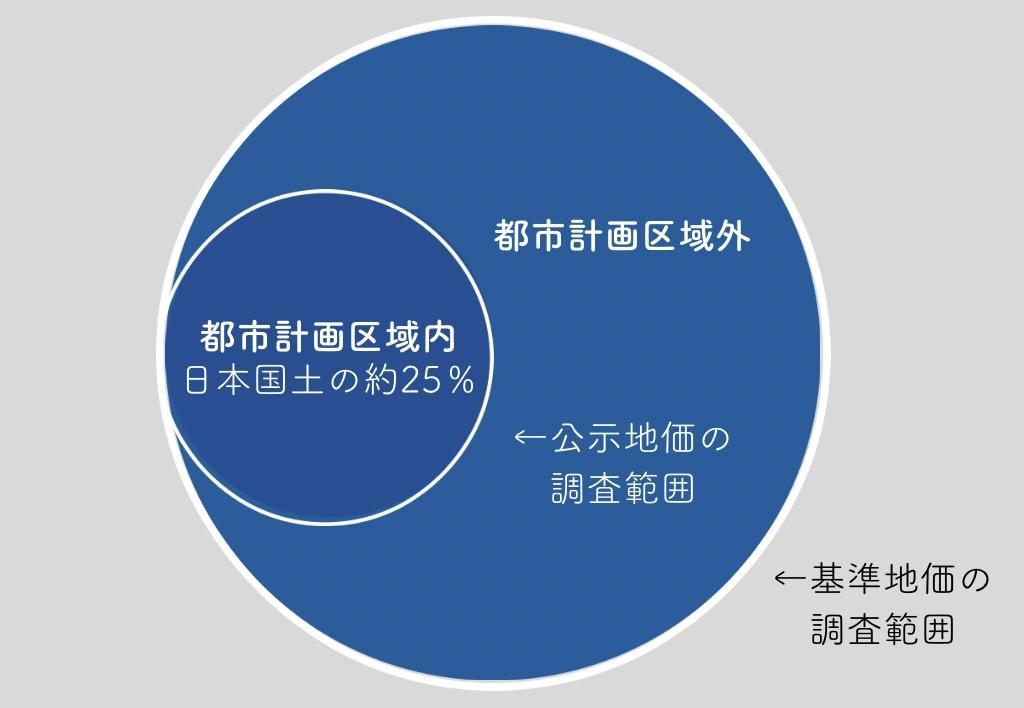

3.公示地価・路線価・固定資産評価額との違いでも触れていますが、基準地価は公示地価と比べて調査範囲が広いからです。

公示地価は都市計画区域内※を基本としているのに対して、基準地価は都市計画区域外※も調査範囲に含まれています。そのため、基準地価は公示地価を補完する役割があります。

※都市計画区域内とは、計画的な街づくりを進めるエリアで、都市計画区域外とは、人が集まっていないのでとりあえず置いておくエリアのことです。都市計画区域は日本全土の約25%にあたりますが、全人口の90%以上が都市計画区域内に居住しています。

2-4.地価公示から半年後の地価変動を判断する

1月1日を基準日として評価する公示地価と半年後の7月1日が評価日の基準地価を比較することで、半年の期間でどのくらいの地価の変動があったかを判断できます。

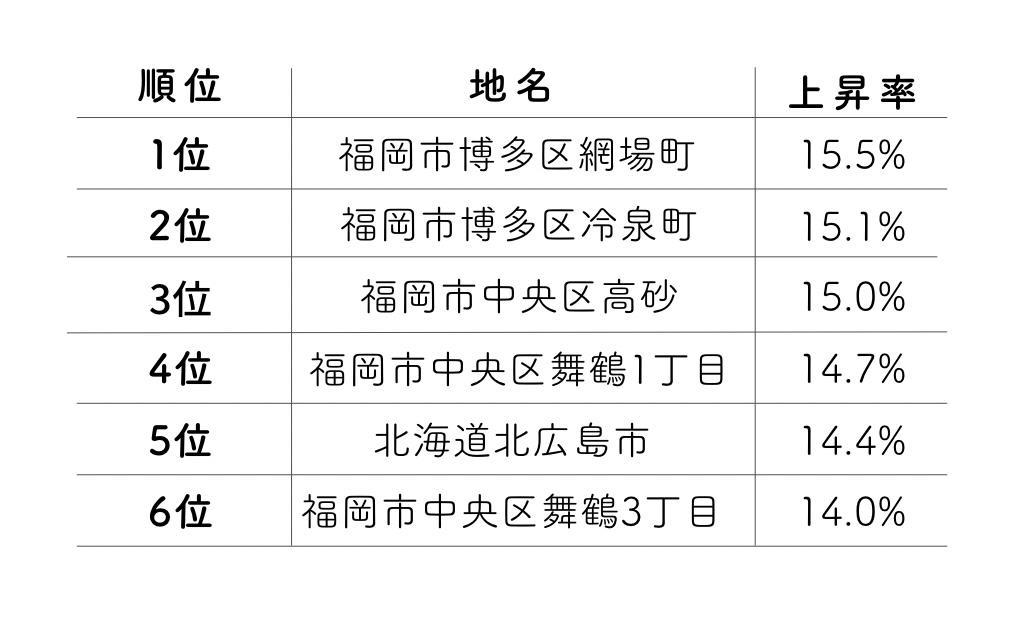

具体的には、公示地価と基準地価を比較しその上昇率を比較して以下のようなランキングを発表している不動産情報サイトが多々見受けられます。

【2020年全国の商業施設地価上昇ランキング】

また、次のようなニュースを聞いたり見たりしたことはありませんか?

「2021年3月発表の公示地価はこの半年で全用途平均0.5%減となり、新型コロナウイルス流行下で商業地・工業地・住宅地ともに6年ぶりに下落した。」

このようなニュースは、基準地価というワードは出てきていませんが、公示地価と基準地価を比較して出されたデータに基づいたものです。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.公示地価・路線価・固定資産評価額との違い

ここまで基準地価について詳しく解説してきましたが、冒頭でもお伝えした通り基準地価の他にも3種類の地価があります。基準地価以外の3種類の地価は以下の通りです。

- 公示地価

- 固定資産税評価額

- 路線価

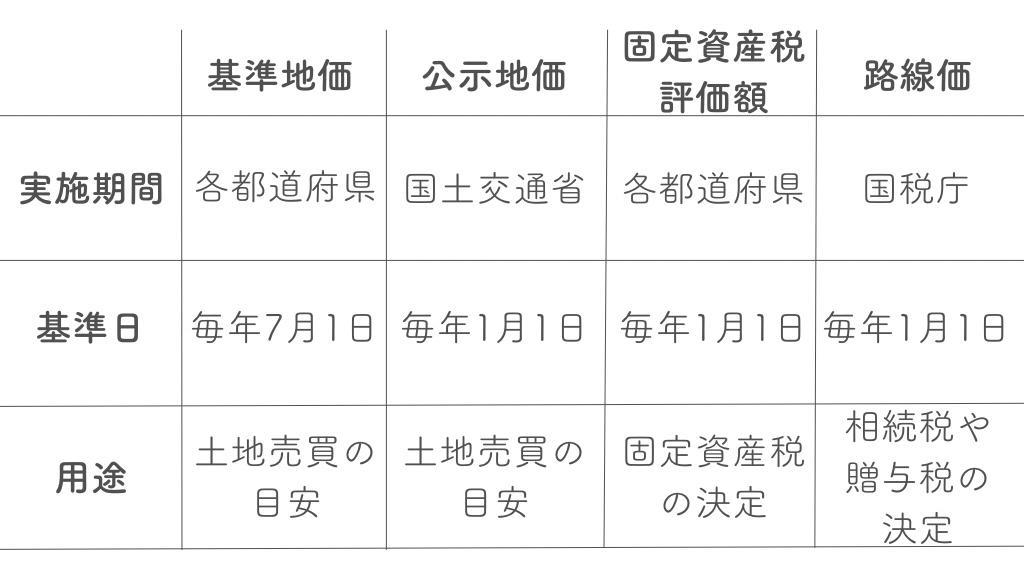

これらはそれぞれ異なる機関が調査を実施しています。基準地を含めた4種類の地価ついて、以下の表にまとめました。

【地価比較表】

3‐1.公示地価との違い

基準地価と公示地価はほぼ同じで、2-4.地価公示から半年後の価格変動を判断するでもお伝えした通り、実質的には同じ性質の指標と考えて問題ありません。

違いと言えるのは、2-3.公示価格を補完する役割もあるでもお伝えしたとおり、調査する土地の範囲です。公示地価の調査は都市やその周辺の地域に限定されるのに対して、基準地価はその縛りがありません。しかし、公示地価と基準地価では重複する土地も多く存在しています。

基準地価・固定資産税評価額・路線価ともに公示地価と連動しているので、公示地価は全ての大元の指標といえます。基準地価は公示地価を加味して評価されていて、路線価は公示地価の8割程度、固定資産税評価額(土地部分)は公示地価の7割程度とされています。

3-2.固定資産税評価額との違い

固定資産評価額は、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことです。固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%で計算されています。

固定資産税評価額は各市町村(東京23区は各区)が個別に決めます。土地と建物に分けて評価されますが、土地部分に関しては公示地価の約70%が固定資産税評価額の目安とされています。

基準地価は土地取引の目安なのに対して固定資産税評価額は税額決定の指標なので、性質が異なる地価といえます。

3-3.路線価との違い

路線価は、国税庁が算定した税金算出の基準となる土地の価格です。相続税や贈与税等の税金を計算する際に使います。

土地の価格がその土地に面している道路ごとに設定されているので、路線価といいます。

路線価も公示価格と連動していて、公示価格の8割程度となっています。

路線価も税額決定の指標となる地価なので、基準地価とは性質が異なります。

◎固定資産税評価額についてより詳しくは、固定資産税評価額について書かれたこちらの記事をご覧ください。

◎公示価格についてより詳しくは、公示価格について書かれたこちらの記事をご覧ください。

◎路線価についてより詳しくは、路線価について書かれたこちらの記事をご覧ください。

4.基準地価の調べ方

では、どうすれば基準地価を知ることができるのでしょうか。ここからは基準地価の調べ方について解説します。

基準地価の調べ方には、以下の2つの方法があります。

- 国土交通省のHPで調べる

- 各都道府県のHPで調べる

それぞれの調べ方について詳しくお伝えします。

4-1.国土交通省のHPで調べる

まず初めに、国土交通省のHPで基準地価を調べる方法をご紹介します。

出典元:国土交通省HP

国土交通省のHPでは、基準地価は都道府県地価と表記されている点にご注意ください。

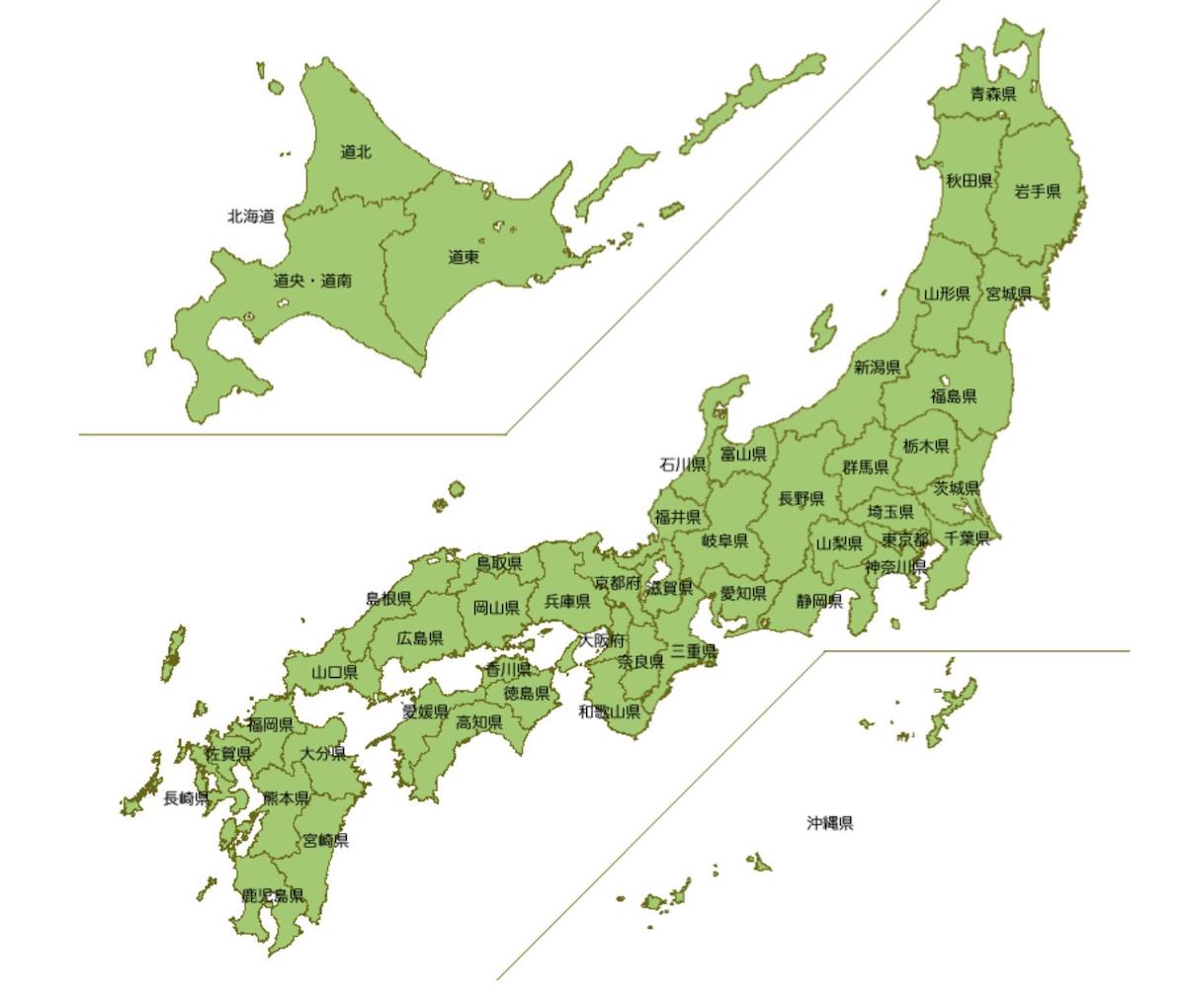

国土交通省のHPで基準地価を調べる時の全体の流れは以下の通りです。

- 検索したい都道府県を選ぶ

- 検索したい地域(地区町村)を選ぶ

- 検索条件を入力する

それでは、次のような具体的な例を挙げて実際に検索してみましょう。

具体例:東京都渋谷区代官山に住んでいる方が、最新調査年の自分の自宅周辺の基準地価を知りたい場合

4-1-1.検索したい都道府県を選ぶ

パソコンでアクセスするとこのような日本地図が出てくるので、東京都をクリックします。

4-1-2.検索したい地域(市区町村)を選択する

都道府県を選択すると各都道府県の市区町村を検索できるページが出てくるので、具体例の場合は渋谷区をクリックします。

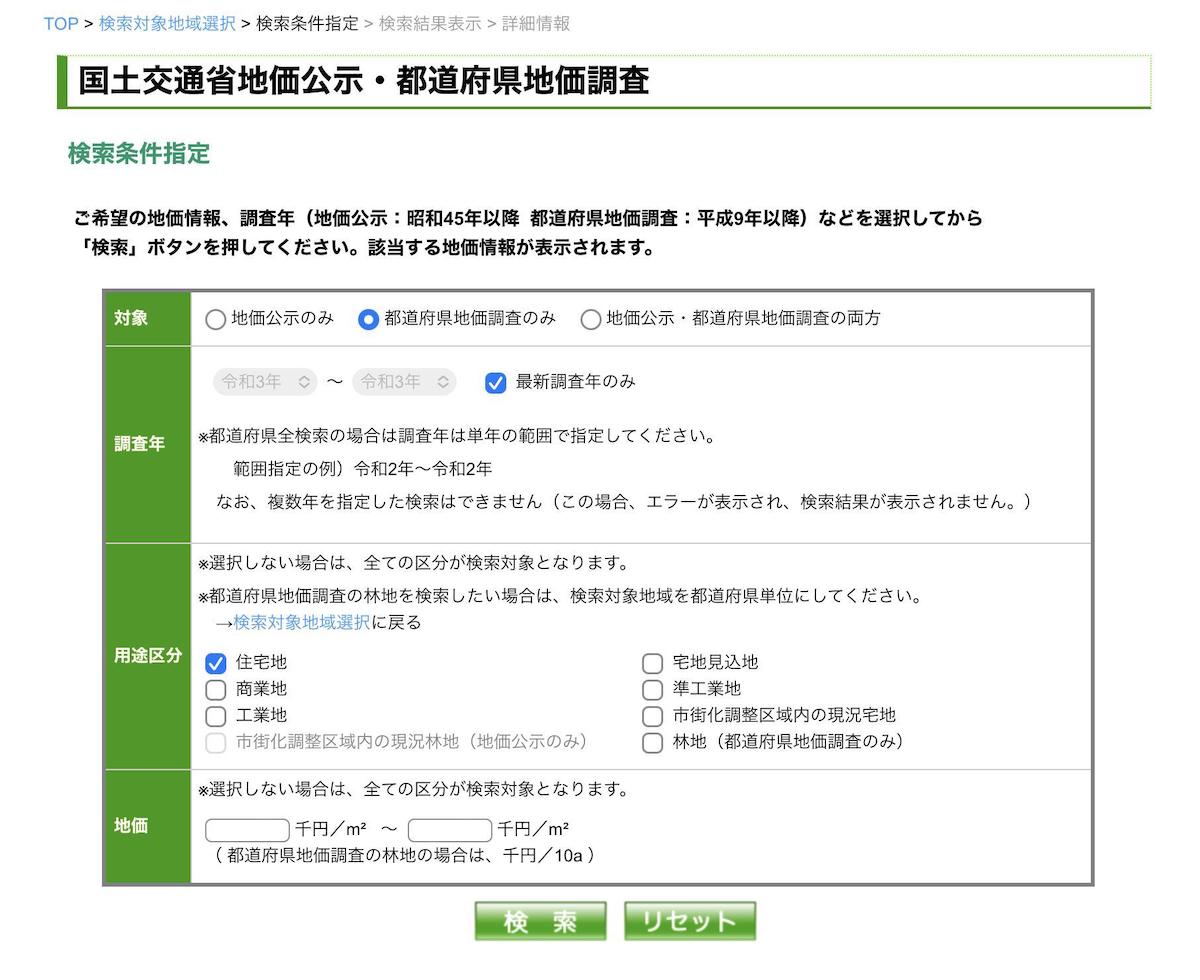

4-1-3.検索条件を入力する

最後に検索条件を入力します。選択項目は上記の通り、対象・調査年数・用途区分・地価です。条件に合わせて選択しますが、地価の項目の入力に困る方がいるかもしれません。

例えば渋谷区で基準地価が500千円/㎡から800千円/㎡の場所が知りたいような場合は地価を指定しますが、そうでない場合は入力せずに検索してください。

すべての条件の入力が完了したら、検索ボタンを押します。

4-1-4.検索結果

東京都渋谷区の基準地価(都道府県地価調査)を検索した結果、10件の基準地の調査結果が表示されました。

今回東京都渋谷区代官山の基準地価が知りたくて検索しましたが、検索の結果、代官山は出てきませんでした。これは代官山が基準地として調査されていなかったということです。

このような場合は、検索結果の住所や交通施設・距離の欄を参考に近隣の基準値を探して参考にすることができます。

東京都渋谷区では検索結果として10件ヒットしましたが、その中の一つに交通施設・距離が代官山のものがありました。あくまでも参考ですが、このようにしておおよその地価を把握することが可能です。

4-2.各都道府県のHPで調べる

各都道府県のHPでも、基準地価を検索することができます。

Googleなどの検索エンジンで「都道府県名 基準地価」と入力して検索すると、各都道府県の検索ページが表示されます。

検索結果は、「東京都基準地価格」や「北海道地価調査・地価公示」、「愛知県地価情報」といったように名称は様々ですが、ほとんどの場合一目でわかるので大丈夫ですよ。

検索方法や表示方法は各都道府県によって異なるので、HPの指示に従って検索してください。

5.基準地価=実勢価格ではない

ここまで基準地価は土地売買の指標であるということをお伝えしてきましたが、ここで注意しなければならないのは、基準地価=実際に取引された価格、実勢価格ではないということです。

実勢価格とは、実際に取引された価格のことであり不動産の時価のことを言います。

基準地価は実勢価格ではないので、基準地価を調べたからといって不動産の取引価格を知れるわけではありません。

2-1.一般の土地取引価格の指標になるでもお伝えしましたが、そもそも基準地価は土地取引価格の指標の一つでしかないからです。また、基準地価はただ単に整地を評価するのに対し、実際の取引価格は以下のような要因を加味して決まります。

- 土地の形状

- 前面の道路の幅

- どのようなエリアか(商業地や住宅街か)

- 方角

- 売主の個人的に事情(急いで売却したいなど)

このように、基準地価と実勢価格では価格を決める観点が異なるので、評価額が異なる結果となるのです。

また土地が更地ではない場合、特にマンションが建っている場合は、建物の価値が大半を占めるため、基準地価を調べても実勢価格を知ることには直接的にはつながりません。

このように、基準地価は実勢価格、実際に取引された価格ではないので、売却を検討している方がいくらで売れるか知りたい場合や不動産の購入を検討している方がいくらで買えるか検討している場合に基準地価を調べても、実際の取引価格を知れることにはなりません。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6.実勢価格・適正価格の調べ方

それでは実勢価格・適正価格の調べ方をご紹介します。

実勢価格・適正価格を調べる方法は主に次の2つです。

- 国土交通省の不動産取引価格情報サイトで調べると実勢価格がわかる

- 不動産会社に査定してもらうと適正価格がわかる

5.基準地価=実勢価格ではないでもお伝えしましたが、不動産サイトなどに載っている販売価格は実勢価格ではありません。実際に取引が成立するまでは売主の希望価格に過ぎないということを留意しましょう。

6-1.国土交通省の不動産取引価格情報サイトで実勢価格を調べる

https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

国土交通省の「土地総合情報システム」を使えば、過去に売買された土地の実勢価格を調べることができます。

国土交通省は、不動産売買をおこなった方を対象にアンケートをとり、土地の価格、広さ、建築条件などをまとめて公表しています。(ただし、公表されている情報は具体的な場所が特定されないように加工されています。)

これらのデータベースを検索できるのが、国土交通省の「土地総合情報システム」です。

検索条件として入力する内容は以下の通りです。

- 取引の時期

- 種類(土地/土地と建物)

- 地域(住所/路線・駅名)

これらを入力して検索ボタンを押すと、地図上に情報がある場所が表示されます。

上の画像が検索結果です。地図上の青い四角が情報がある場所なので、見たい場所をクリックすれば不動産取引情報を見ることができます。

6-2.不動産会社に査定してもらうと適正価格がわかる

不動産会社に査定してもらうと、その土地の適正価格がわかります。特に、複数の不動産会社に査定してもらうのがおすすめです。

実勢価格を調べることで条件が近い土地の実際の取引の価格を知ることができますが、土地は条件が完全に一致するということはないので、条件が近いからといって同じ価格になるとは限りません。

不動産会社に査定してもらうと、土地固有の要因(土地の形状・前面の道路・周辺環境・方角など)を折り込んでその土地を個別で評価してくれるので、土地の適正価格を知ることができます。

「この土地は危険区域が近いからこの価格になる」「この土地はこういうメリットがあるから周辺の土地より高くなる」といったように、個別の条件を加味して査定してもらえます。

査定の結果は不動産会社によって差が出ることがあるため、一括査定サイトから複数社に査定を申し込んで査定してもらうとより正確な適正価格がわかりますよ。

◎不動産一括査定についてより詳しくは、不動産査定サイトについて書かれたこちらの記事をご覧ください。

7.まとめ

この記事では、基準地価がどんなものかどんな役割があるかについて詳しくお伝えし、さらに他の3つの地価である公示地価・路線価・固定資産評価額との違いについて解説しました。

ここで基準地価の役割についておさらいしておきましょう。

- 一般の土地取引の指標

- 国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため

- 公示地価を補完する役割

- 公示地価発表から半年の地価変動を速報する役割

また、土地の売却を検討している方向けに、実勢価格と適正価格の調べ方もお伝えしました。

- 国土交通省の不動産取引価格情報サイトで調べると実勢価格がわかる

- 不動産会社に査定してもらうと適正価格がわかる

この記事を読んで土地の基準地価を調べ、さらに必要に応じて実勢価格や適正価格を知り、土地の売却に役立ててくださいね。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。