「土地相続を兄弟ですると、どのようなことが起きやすいのだろう?」

「土地相続を兄弟で行うとき、トラブルなく相続するにはどうすれば良いだろう?」

この記事を読んでいる方は、このような悩みを持っているのではないでしょうか。

兄弟でどのように土地を相続するかは、起きやすいトラブルを理解し、兄弟間で起こりそうなトラブルを回避できるような相続を行うのがおすすめです。

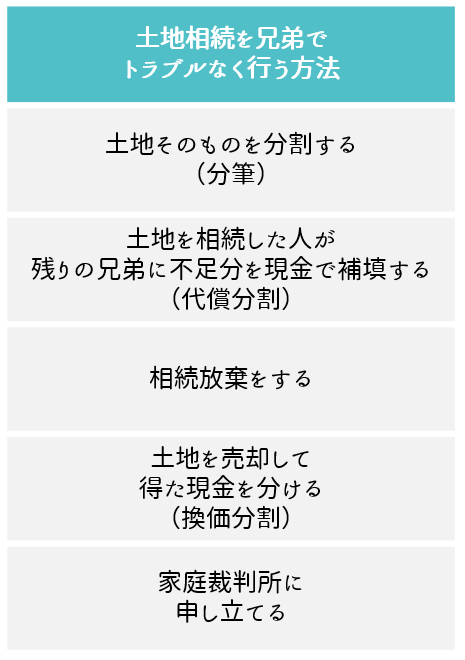

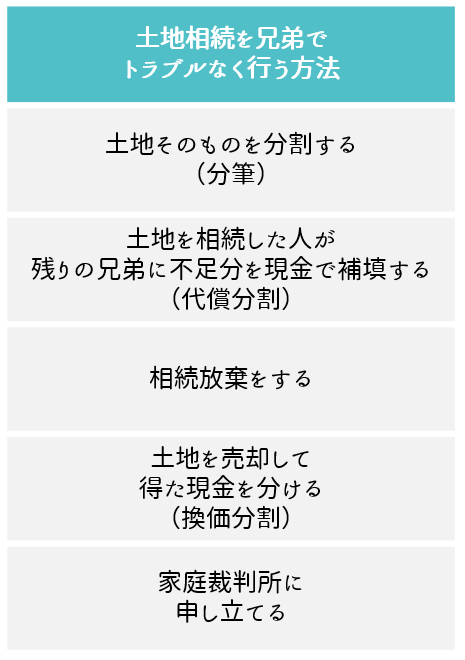

起きやすいトラブルは後述しますが、兄弟で揉めることなく土地を相続する方法としては以下の5つがあります。

この記事では、兄弟で土地を揉めることなく相続したい方が知っておくと良い次の知識をまとめています。

- 兄弟で土地を相続するときにトラブルが起きやすいケース

- 土地を兄弟でトラブルなく相続する方法

- 兄弟で土地を相続するまでの流れ

- 土地を兄弟でトラブルなく相続するために事前に行うべきこと

読んでいただくことで、以下のようなことをお分かりいただけるようになります。

- 兄弟で土地を相続するときに起こりやすい問題は何か

- どのようにすれば兄弟で円満に土地を相続できるのか

土地を問題なく兄弟で相続し、その後も兄弟の関係性を良好に続けるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

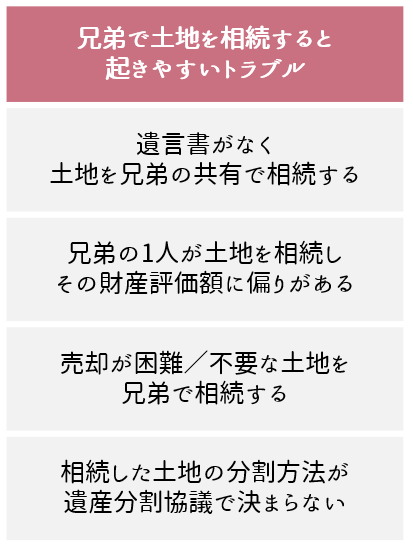

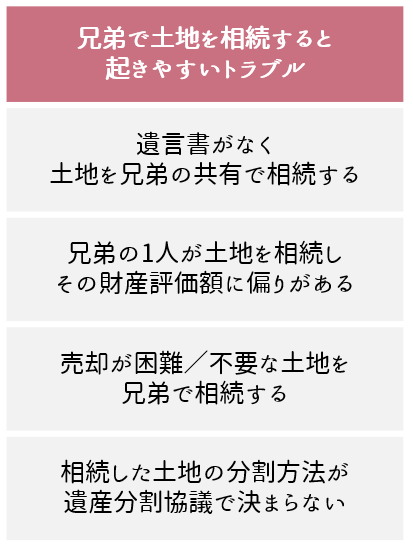

1. 土地相続を兄弟で行うときにトラブルが起きやすい4つのケース

冒頭でも説明しましたが、兄弟で土地を相続するときは、まずトラブルが起きやすいケースを知ってから具体的にどのように相続していくかを決めると良いです。

土地といった不動産は現金とは異なり、土地そのものを分けることが難しいものです。このため、相続遺産に土地がある場合はどのように相続するか、兄弟で揉めやすくなります。

では、兄弟で土地を相続するときにトラブルが起きやすいのは、どのようなケースなのでしょうか。それは、次の4つがあります。

1つずつ見ていきましょう。

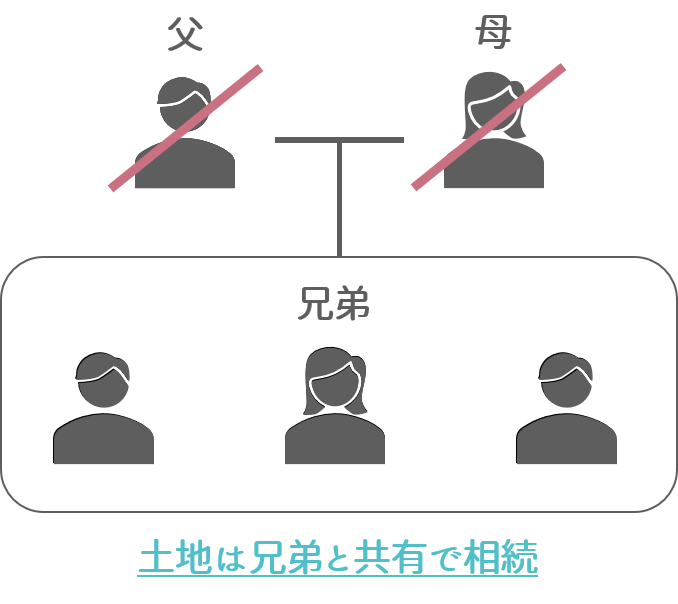

1-1. 遺言書がなく土地を兄弟の共有で相続する

1つ目は、遺言書がなく土地を兄弟の共有で相続するケースです。

土地を兄弟でどのように相続するかは、両親が遺した遺言書に記載があればその通りに相続するのが基本です。

しかし、遺言書に記載がない場合は、民法の相続制度で定められている配分で土地を共有して相続することになります。

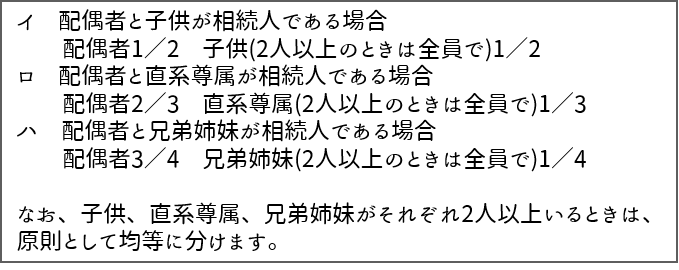

民法の相続制度においては、両親が亡くなっている場合はその子供が相続人となります。子供が複数いる = 兄弟の場合は、相続順位は同じです。配分については、以下のように定められています。

- 2人であれば、2分の1ずつ分ける

- 2人以上であれば、原則として均等に分ける

ここで「兄弟と共有のまま相続するのであれば、トラブルは起きにくいのでは?」と思われるかもしれませんね。

確かに、兄弟の1人だけが土地を相続しているわけではありませんし、共有と聞くと平等に相続できている気がするでしょう。

しかし、相続で土地が兄弟と共有のままにしていると、主に次の2つのケースでトラブルが起こりやすくなるのは注意しなければなりません。

- 土地の活用方法を決めるとき

- 固定資産税を支払うとき

1つずつ説明していきましょう。

1-1-1. 土地の活用方法を決めるとき

土地の活用方法を決めるときにトラブルが起こりやすくなるのは、土地の共有者全員 = 相続人の兄弟全員の同意が必要になるからです。

たとえば、兄弟の1人が共有にしている土地を売却したいと思ったら、他の兄弟の同意を得なければなりません。他の兄弟全員が土地の売却に賛成であれば売ることができますが、1人でも反対であれば売却できないのです。

日頃から兄弟の間で活発な交流があれば話し合いがうまく進むかもしれませんが、以下のような状況であれば頻繁に交流することはあまりないのではないでしょうか。

- 兄弟の関係が薄くなっている

- 兄弟の関係が良好ではない

もちろん、兄弟がこのような状況でも話し合いが進むこともありますが、良好ではない関係が長年続いているとスムーズに話し合いが進まないかもしれません。

相続した土地をどのように活用していくかは相続人全員の合意を得なければならないため、話し合いがうまくまとまらずに揉めてしまう恐れがあります。

1-1-2. 固定資産税を支払うとき

固定資産税を支払うときにトラブルが起こりやすくなるのは、相続した土地の固定資産税は代表者が兄弟分をまとめて払う必要があるからです。兄弟が個別に支払うことはできません。

兄弟全員が滞りなく代表者にお金を渡せば問題ないのですが、次のように1人でも支払いがスムーズにいかないとトラブルが起きやすくなります。

- 支払いが遅れる

- 支払いをしない

このため、民法の相続制度に基づいて土地を兄弟の共有のままで相続していると、揉めごとが生じやすくなるのです。

1-2. 兄弟の1人が土地を相続しその財産評価額に偏りがある

2つ目は、兄弟の1人が土地を相続し、その財産評価額に偏りがあるケースです。

たとえば、両親からの相続遺産が土地と預貯金で、その相続方法が「兄が土地、弟が預貯金を相続」と遺言書に記載されていたとしましょう。

相続した土地の評価額が2,000万円、預貯金が500万円といったように、土地の評価額の方が高く偏りがあると兄弟でトラブルが起きやすいです。片方の兄弟が持つ財産の方が多く、不公平だからです。

土地の相続方法は、遺言書に記載があればその内容が優先されるものの、理不尽な内容であれば無効にして、話し合いによって土地の相続方法を変えることができます。

ただ、土地の相続方法を変える話し合いの場を設けられるのは、遺言書の相続方法を相続人全員が認めないという場合に限ります。上記の例を挙げると、500万円の預貯金を相続した弟が不公平に思っていても、2,000万円の土地を相続した兄弟が「遺言は有効」と考えるのであれば遺言の相続方法が優先されるのです。

- 土地の評価額と預貯金が同等である

- 土地を相続した兄弟は両親と住んでいて、今後もその土地に建つ家で暮らす

といった場合は、財産評価額に偏りがあっても問題は起きないかもしれません。

しかし、兄弟の1人が土地を相続し、その評価額が他の財産より高いと、たとえ遺言書に相続方法の指定があっても兄弟でトラブルが起こりやすくなることは念頭に置きたいところです。

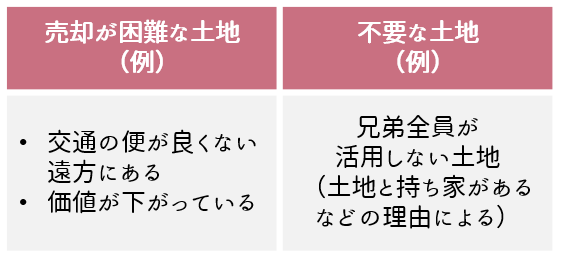

1-3. 売却が困難/不要な土地を兄弟で相続する

3つ目は、売却が困難/不要な土地を兄弟で相続するケースです。

「売却が困難/不要な土地」というのは、以下のような将来性がなく、使い道がない土地を指します。

このような土地を兄弟が相続するとなぜトラブルが起こりやすくなるかというと、次のような疑問が生じやすくなるからです。

- 今後土地は誰がどのように管理するのか

- 使い道のない土地の固定資産税を支払わなければならないのか

土地を相続したら、その兄弟が所有者となります。

土地を所有すると、周辺住民とのトラブルを回避するためにその土地へ定期的に行って手入れして管理しなければなりません。

また、固定資産税を支払う義務があります。固定資産税を払わないでいると延滞金が発生し、金銭的な負担がさらに大きくなってしまいます。

売却が困難なほど将来性のない土地や兄弟全員が不要な土地に対して、手間と費用をかけなければならなくなると、兄弟の誰がその対応をするのか決めるのに揉めることがあるのです。

1-4. 相続した土地の分割方法が遺産分割協議で決まらない

4つ目は、相続した土地の分割方法が遺産分割協議で決まらないケースです。

このケースでトラブルになりやすいのは、遺産分割協議で出す結論は参加している相続人全員の合意が必要になるからです。つまり、合意しない人や意見が異なる人が1人でもいて、意見をまとめられないとその協議は無効となってしまいます。

特に、以下のようなケースで相続した土地の分割方法が決まらないことがあります。

- 遺言書に遺産を相続人でどのように分けるのかが記載されていないとき

- 遺言書に遺産の相続について記載があっても、相続人全員の合意のもと遺言の内容とは別の方法で遺産を分けたいとき

- 遺言書がないとき

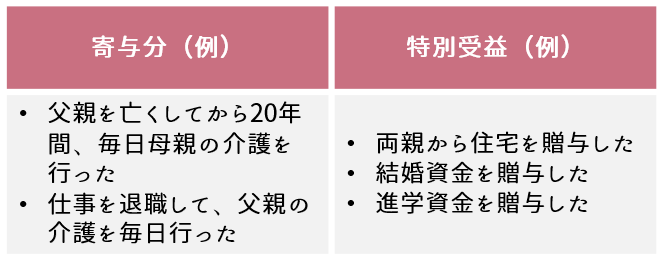

- 寄与分(被相続人へ貢献したこと)や特別受益(被相続人から贈与を受けたこと)を主張する人がいるとき

遺産分割協議は土地をどう分割して相続するかを兄弟全員で話し合うのに良い機会ではありますが、1人でも主張が異なると中々相続方法をまとめられず、合意にいたることが難しくなるためトラブルが起こりやすくなるのです。

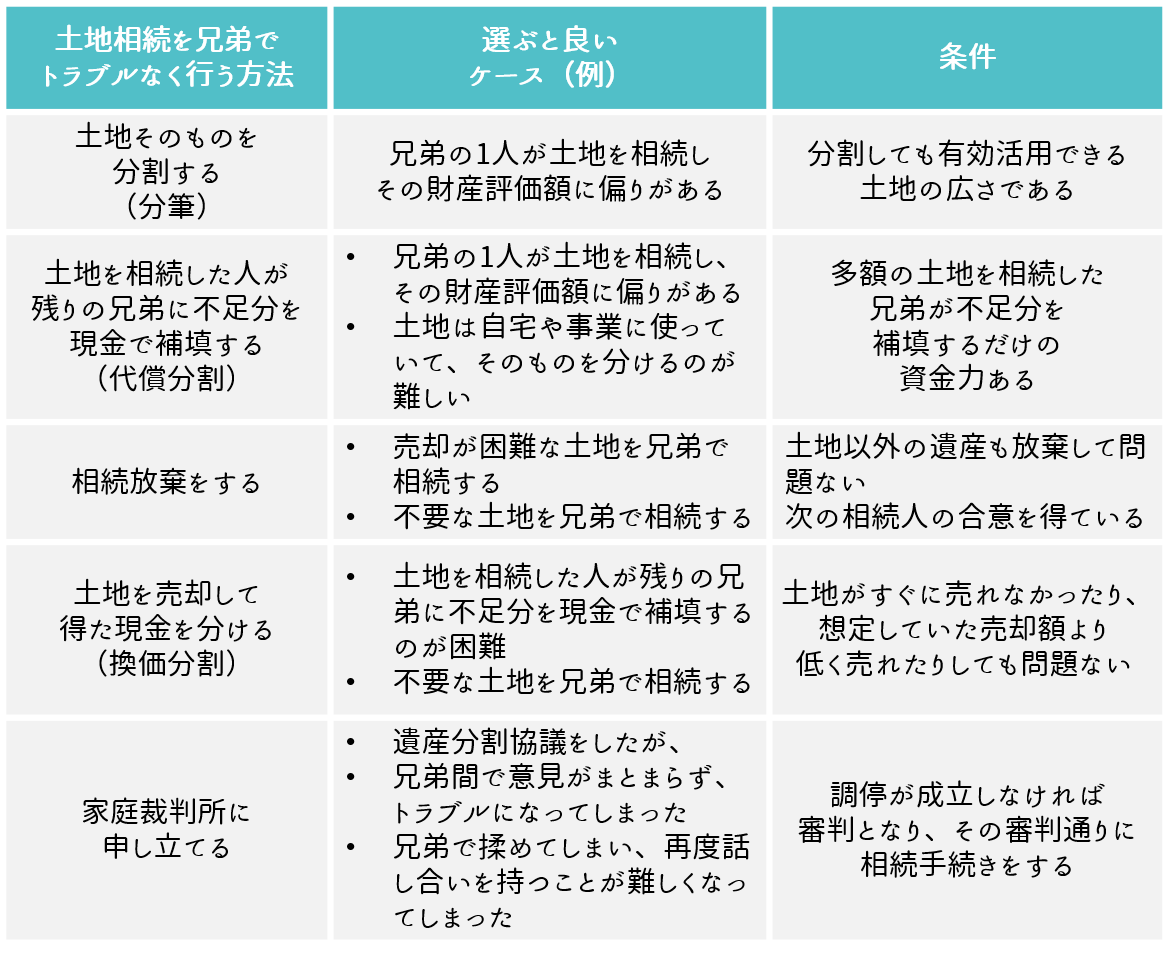

2. 土地を兄弟でトラブルなく相続する5つの方法

遺産分割協議では土地を兄弟でどのように相続するかを決めていきますが、トラブルなく相続する方法として決められるのは主に次の5つです。

1つずつ説明していきましょう。

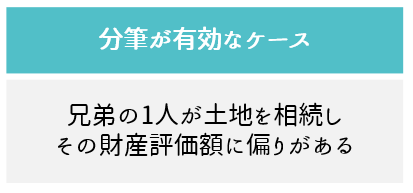

2-1. 土地そのものを分割する(分筆)

1つ目は、土地そのものを分割することです。「分筆」と呼ばれます。

たとえば兄弟で相続した遺産が以下の場合、兄が相続した土地の評価額のほうが大きいと、弟との間で金額の面で不公平が生じることになります。

- 兄…土地2,000万円

- 弟…預貯金1,000万円

上記のような不公平な相続を公平にするのが、土地そのものを分割する分筆です。

土地そのものを均等に分割する相続方法であるため、兄弟の間で財産の差が生じることがありません。兄弟それぞれが自由に土地を活用することが可能になります。

土地そのものを分割する分筆の流れは、分筆を依頼する企業によって異なりますが次の通りです。

- 遺産分割協議後、土地の測量を担う企業や土地家屋調査士に問い合わせる

- 法務局や役所、官公署による調査が行われる

- 担当企業による土地の物理的状況を確認するための事前調査が行われる

- 担当企業による現地にて測量が行われる

- 土地の分割方法が提案される

- 2の調査データと4の測量データが照合される

- 隣地の所有者と役所による現地の立会いが行われる

- 7の成果をもとに、土地の境界線が設置される

- 分筆の確定図と登記申請書が作成される

- 管轄の法務局で登記申請を行う

相続した土地を分割してしまうと小さくなり、土地の価値が落ちる場合は不向きですが、土地を分割しても兄弟が利用できて価値のある場合は、土地そのものを分割して相続すると良いでしょう。

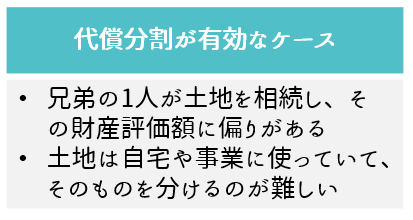

2-2. 土地を相続した人が残りの兄弟に不足分を現金で補填する(代償分割)

2つ目は、土地を相続した人が残りの兄弟に不足分を補填することです。

「代償分割」と呼ばれ、多額の遺産を相続した人が残りの相続人に不足している分をお金で支払って、公平な状態にする相続方法になります。たとえば、

2,000万円の土地 + 1,000万円の預貯金 = 3,000万円の遺産

を兄弟2人で相続した場合、遺言に相続方法の指定がなければ、民法の相続方法に従って総遺産3,000万円を2人で割った1,500万円を兄弟で分けて相続していきます。

しかし、遺言書に以下のように相続するよう記載があった場合、兄弟2人の間で不公平が生じることになります。

- 兄…2,000万円の土地

- 弟…1,000万円の預貯金

そこで、民法で規定されている分け方の不足分を兄がお金で支払って調整し、公平を実現させます。上記例の場合は、兄が弟に500万円支払うことで、兄は1,500万円の土地を相続、弟も1,500万円の預貯金を相続することになり、公平な相続が可能になります。

多額の土地を相続した兄弟が不足分を補填するだけの資金力がないと難しい相続方法ではありますが、土地を含めた遺産を相続するのに不平等を生じさせない方法としては有効になります。

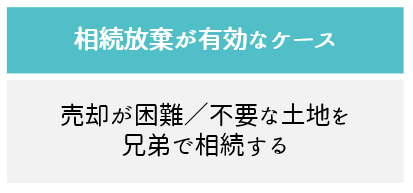

2-3. 相続放棄をする

3つ目は、相続放棄をすることです。

「相続放棄」とは、土地の場合は「土地を相続する権利を放棄して土地を受け取らない」ことを指します。

土地のような遺産は相続が発生するのが一般的ですが、必ず相続しなければならないわけではありません。

もし、相続した土地に市場価値がなかったり、兄弟にとって不要であったりする場合、その土地をそのまま相続すると次のような対応をしなければならず、兄弟にとっては相続が良い選択肢になるとは限りません。

- 土地の管理

- 税金(相続税や固定資産税)の支払い

相続放棄することで土地の管理や税金における手間から開放され、兄弟間のトラブルを防ぐことも可能になります。兄弟は相続順位が同じのため、兄弟でまとめて相続放棄できます。

相続放棄は、次の流れで手続きしていきます。

1. 遺産分割協議後、相続放棄に必要な書類を揃える

- 兄弟分の相続放棄申述書

- 相続放棄する兄弟分の戸籍謄本

- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票/戸籍の附票

2. 被相続人が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に必要書類持参の上、相続放棄を申し出る

以下のようなデメリットがありますが、兄弟で土地を相続する必要がない場合は、相続放棄を選ぶのが良いということができます。

- 一度相続放棄すると、原則として撤回できない

- 土地以外の遺産も放棄することになる

- 次の相続人の合意を得ないとトラブルになる恐れがある

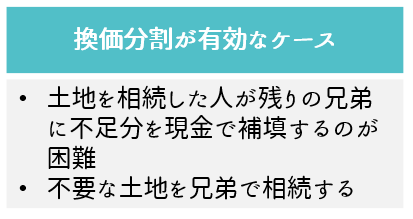

2-4. 土地を売却して得た現金を分ける(換価分割)

4つ目は、土地を売却して得た現金を分けることです。「換価分割」と呼ばれます。

相続した土地を売却して現金化し、そのお金を分けた方が公平になりますし、兄弟は不要な土地を管理する手間から逃れることが可能です。結果として、土地相続において兄弟間でトラブルが起きにくくなります。

換価分割は、次の流れで行うことになります。

- 遺産分割協議後、相続登記をする

- 土地の売買業務を担う不動産業者に査定の依頼をし、仲介契約を結ぶ

- 土地を売却したら、兄弟で現金化した売却金を遺産分割協議の内容をもとに分ける

以下のようなデメリットはありますが、土地を現金化すれば公平に分けやすくなるため、兄弟で均等に土地を相続するためには有効な手段ということができるでしょう。

- 土地がすぐに売れない恐れもある

- 想定していた売却額より低く売れてしまう恐れがある

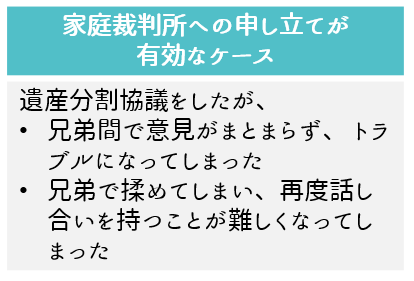

2-5. 家庭裁判所に申し立てる

5つ目は、家庭裁判所に申し立てることです。

家庭裁判所に持ち込むことで、兄弟間で起きたトラブルを兄弟以外の第三者を通して土地をどのように相続するかを再度話し合うことができ、意見をまとめられる可能性が高まります。

土地相続のトラブルにおいて活用できる家庭裁判所の手続きには、次の2つがあります。

①遺産分割調停

②遺産分割審判

①遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が相続人である兄弟の仲介に入り、土地のような遺産を分ける方法についての話し合いを行う手続きのことです。

遺産分割調停では、相続人である兄弟同士が直接話し合うことはなく、調停委員を通して話し合いが進められます。調停委員から、土地の分割方法について兄弟全員が同意に至るようにアドバイスをくれることもあります。

②遺産分割審判は、土地の相続における資料などをもとに裁判官が遺産分割方法を判断することです。遺産分割調停を得た後に審判を申し立てるのが通常ですが、審判だけ申し立てることもできます。

家庭裁判所から出された審判は「審判書」に記載されて、その書類が相続人に郵送されます。相続人は、審判書に記載された審判をもとに遺産を分割することになります。

土地相続のトラブルを家庭裁判所で解決させるためには、次の流れで進めていくことになります。

- 管轄の家庭裁判所に問い合わせて、面談を行う

- 遺産分割調停に必要な書類を揃える

- 遺産分割調停に必要な書類を家庭裁判所に提出する

- 第1回調停期日になったら家庭裁判所に相続人である兄弟が集まり、それぞれの主張やトラブルの内容を確認していく

- 第2回以降の調停期日では、土地の分割方法について全員の合意が得られるように話し合いを続けていく

- 兄弟全員の合意を得られたら(調停が成立したら)、調停調書が作成されて相続手続きを行う

- 兄弟全員の合意を得られなければ調停は不成立となり、遺産分割審判に移行される

前述した通り、家庭裁判所に申し立てるのは兄弟でトラブルが起きたときに行う最終手段です。調停が成立すれば、その調停通りの相続ができますが、調停が成立しなければ審判通りの相続手続きをしなければならないからです。

しかし、どうしても土地の相続方法についての問題が兄弟間で解決に向かわない場合は、利用を検討すると良いでしょう。

家庭裁判所における遺産分割調停についての詳細は、最高裁判所の公式サイトにある「遺産分割調停」のページをご覧ください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

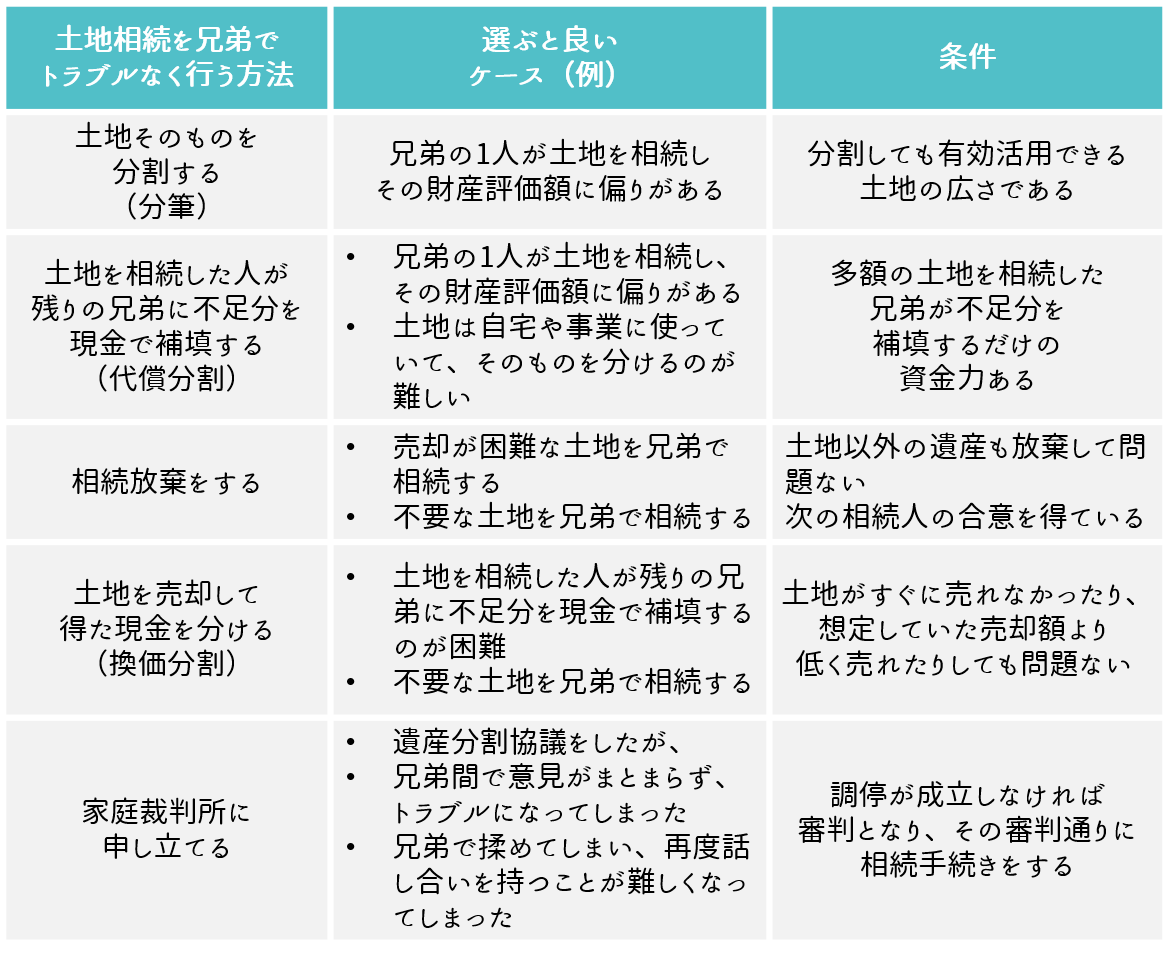

3. 土地を兄弟で相続する方法の比較表

ここで、ここまで説明してきた土地を兄弟で相続する方法を表でまとめてみます。

上記は、土地相続を兄弟でトラブルなく行う方法を選ぶと良いケース別に示した表になります。各相続方法を選ぶときの条件も記載してあります。

現状を考慮しながら、どのような土地の相続方法であれば兄弟で揉めることを避けられそうかを判断する材料としてご参考ください。

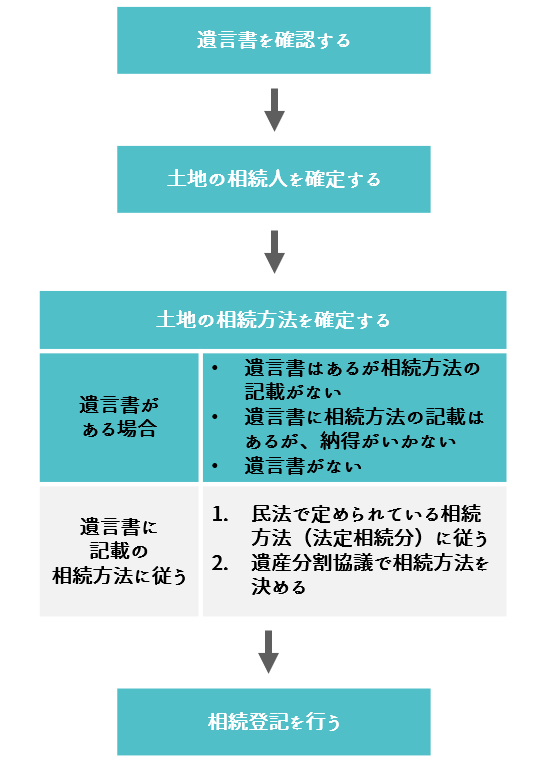

4. 土地相続を兄弟が行うまでの流れ

では、実際に土地相続を兄弟が行うまでどのような流れになるのでしょうか。

兄弟による土地の相続が発生するのは、被相続人である両親が亡くなったときです。これまで片方の親が土地の相続人であった場合、その親がなくなったら兄弟による土地の相続が発生します。

兄弟による土地の相続が発生した後のおおまかな流れは、次の通りです。

ステップごとに説明していきましょう。

4-1. 遺言書の有無を確認する

土地の相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認していきます。確認方法としては、次の2つがあります。

- 公証役場で調べる

- 自宅で探す

公証役場というのは、公証事務(公務員が行っている法的な業務)という国の公務が行われている役場のことです。

公証役場に遺言書があるのは、遺言書を残した両親が遺言が無効にならないようにするためと考えられます。公証役場にある遺言書は「公正証書遺言」と呼ばれ、法律の専門家による公証人に作成してもらっています。このため効力が高くなるのです。

公証役場は法務省が管轄しており、全国各地にあります。最寄りの公証役場は、日本公証人連合会の公式ページにある「公証役場一覧」から確認できます。自宅に遺言書がない場合は、公証役場にないか問い合わせてみましょう。

公証役場に遺言書がない場合は、自宅を探します。

ただ、自宅で遺言書を発見した場合は、勝手に開封してはなりません。

公証役場以外で見つかった遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるのですが、法律において家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、開封することが定められているからです。家庭裁判所に遺言書を提出せず開封してしまうと、その遺言書が無効となる場合があるため注意しなければなりません。

自宅で遺言書を見つけたら、まずは最寄りの家庭裁判所に提出するようにしましょう。

4-2. 土地の相続人を確定する

次に、土地の相続人を確定します。

遺言書に相続人の記載があれば、その人が相続人となります。たとえば、兄弟が3人いたとして「全員が相続人」と記載があればその通りに従います。兄弟3人のうち「長男に土地を相続させる」と記載があれば、長男が相続人となります。

遺言書に相続人の記載がなければ、民法で定められている相続人(法定相続人)に従うことになります。民法で定められている相続人は、「1-1. 遺言書がなく土地を兄弟の共有で相続する」でも触れましたが、両親が亡くなっている場合はその子供が第1順位の相続人であり、兄弟の場合は全員が相続人となります。

遺言書がない場合も、民法で定められている相続人が土地を相続することになります。

4-3. 土地の相続方法を確定する

土地の相続人が分かったら、土地の相続方法を確定します。

遺言書に相続人と一緒に相続方法の記載があれば、その通りに相続するのが基本です。たとえば、兄弟が2人いたとして、以下のような記載が遺言書にあればそのように従います。

- 相続遺産…土地と預貯金

- 相続人…兄と弟

- 相続方法…兄は土地、弟は預貯金

では、次のようなケースでは、どのように相続すれば良いのでしょうか。

- 遺言書があっても相続方法の記載がない

- 遺言書に相続方法が記載されていても、納得がいかない

- 遺言書がない

上記のケースでは、次の優先順位で相続方法を確定することになります。

- 民法で定められている方法(法定相続分)に従う

- 遺産分割協議で相続方法を決める

順に説明していきましょう。

4-3-1. 民法で定められている方法(法定相続分)に従う

最も優先されるのは、民法で定められている方法(法定相続分)に従い、相続方法を確定させることです。

民法では、以下のように相続方法を定めています。

兄弟の場合は「イ」に該当しますが、両親が亡くなっている場合は土地の全てを相続します。たとえば、兄弟が3人であれば土地を3分の1ずつ均等に分けるのが原則です。

ただし、土地の相続方法は民法で定められている相続分に必ずしも従う必要はありません。

特に民法で定められている相続分は、兄弟が相続人の場合は共有持分割合のため「1-1.遺言書がなく土地を兄弟の共有で相続する」で説明した通りトラブルが起きやすいです。

兄弟同士でトラブルが生じないようにするためには「遺産分割協議」という話し合いを設けて相続方法を決めることが可能です。次の項目で説明していきましょう。

4-3-2. 遺産分割協議で相続方法を決める

遺産分割協議というのは、相続人全員の合意のもとで遺産の分割方法を決める話し合いのことです。

- 相続人全員が参加すること

- 相続人である兄弟に未成年がいる場合は「特別代理人」、意思能力のない認知症の方がいる場合は「成年後見人」を最寄りの家庭裁判所に申し立てて選任すること

- 相続方法は相続人全員の合意を得て決定すること

といった条件に従って相続方法を確定させる必要がありますが、「2. 土地を兄弟でトラブルなく相続する5つの方法」で説明した相続方法のうち、次の4つから状況に合うケース方法を取り上げれば、相続人である兄弟同士で納得のいく土地の相続方法を確定させることも可能になります。

- 土地そのものを分割する

- 土地を相続した人が残りの兄弟に不足分を現金で補填する

- 相続放棄をする

- 土地を売却して得た現金を分ける

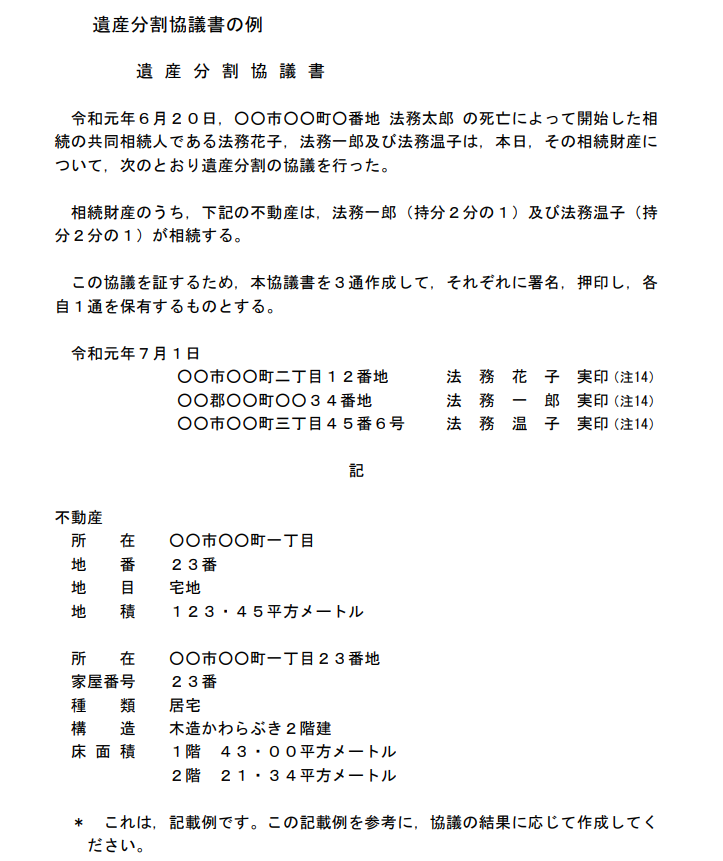

遺産分割協議で決まった相続方法は、以下のような「遺産分割協議書」に残しておきます。

【遺産分割協議書のサンプル】

遺産分割協議で相続方法を決められなかった場合は、「2-5. 家庭裁判所に申し立てる」で説明した通り家庭裁判所に持ち込んで確定させることになります。

4-4. 相続登記を行う

土地の相続人と相続方法が決まったら、法務局へ相続登記を行います。

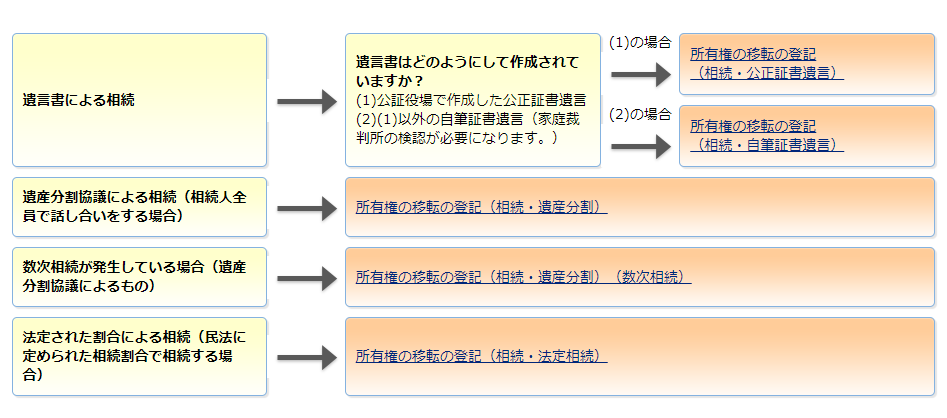

法務省への相続登記は、次の3つの相続によって方法が異なります。

- 遺言書による相続

- 遺産分割協議書による相続

- 法定された割合による相続

法務局の公式ページには、上記のように相続別に必要な相続登記と必要書類がチャートで記載されています。該当する相続方法で確認していき、必要な書類を揃えていきましょう。

相続登記に必要な書類が揃ったら、法務局に提出すれば土地の名義が相続人に変わり、相続手続きは完了です。

今は、インターネットで相続登記の申請が行えます。詳しくは、法務局の公式サイトにある「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」をご覧ください。

5. 土地相続を兄弟でトラブルなく行うために事前にやるべきこと6つ

最後に、土地相続を兄弟でトラブルなく行うために事前にやるべきことを説明します。

- 相続人を明確にする

- 代償分割では代償金の払い方について合意を得ておく

- 相続放棄では次の相続人の合意を得てから行う

- 換価分割では土地の売却費用を兄弟で共有しておく

- 寄与分と特別受益を主張する場合は証拠を集めておく

- 兄弟間でトラブルが起きそうであれば弁護士に遺産分割協議を依頼する

1つずつ見ていきましょう。

5-1. 相続人を明確にする

1つ目は、相続人を明確にすることです。

通常、両親が亡くなった後の土地の相続は、その子供になります。子供が複数いる、つまり兄弟である場合は兄弟全員が相続人になります。

このため、相続人は明確ではないかと思われるかもしれませんが、両親が過去に離婚して異父・異母兄弟がいる場合は注意しなければなりません。異父・異母兄弟も、法律上は相続人となるからです。

このため、異父・異母兄弟がいる場合、土地を相続したらその兄弟と遺産分割協議を行って、どのように土地を分割していくかを決める必要があります。もしそのまま今の兄弟間で土地の相続を進めてしまうと、後々トラブルが生じることになるかもしれません。

異父・異母兄弟がいることが明確であれば問題ではありませんが、分からない場合は両親の戸籍謄本を取得すると確認できます。

異父・異母兄弟との遺産分割協議は気が進まないかもしれませんが、土地の相続が発生したら避けられないため、確認して相続人は誰かを明確にすることをおすすめします。

5-2. 代償分割では代償金の払い方について合意を得ておく

2つ目は、代償分割をする場合は、代償金の払い方について合意を得ておくことです。

たとえば兄が土地、弟が預貯金を相続して兄の土地が高額である場合は、兄が不足分を現金で補填する必要があります。

不足分は、両親が入っていた生命保険の受取人が兄であれば、兄はその生命保険から不足分を弟に渡すことが可能になりますが、そうでない場合は自身の財産から支払わなければならない場合もあります。資金力があれば問題はないかもしれませんが、一度に払えない状況もあるでしょう。

そもそも代償分割は相続人の資金力がない場合は不向きではありますが、相続した土地が自宅や事業に利用されていて換価分割を行えないときに行われる方法でもあるため、代償分割をせざるを得ない場合もあります。

そうなったとき、代償金の払い方について、一度に払うのではなく分割のように他の方法で払えるよう、あらかじめ相続人の兄弟で決めて合意を得ておくことは非常に重要です。事前の合意を得られていないと、トラブルが生じる恐れがあるので、注意しましょう。

5-3. 相続放棄では次の相続人の合意を得てから行う

3つ目は、相続放棄は次の相続人の合意を得てから行うことです。

両親から相続した土地を兄弟が相続放棄したからといって、その土地の相続が終わるわけではありません。相続人が相続放棄をすると、その次の相続人に土地が相続されるからです。

被相続人の子供である兄弟が相続放棄すると、次の順で土地が相続されます。

- 死亡した被相続人の直系尊属(被相続人の父母や祖父母)

- 死亡した被相続人の兄弟姉妹

たとえば、被相続人である父親の父母がいる場合はその2人にいずれか、いない場合は父親の兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄したら、後はどのようにその土地を活用するかは次の相続人に委ねることになりますが、以下のように次の相続人にとって負担となるケースも生じることは忘れてはなりません。

- 負債があれば、次の相続人が負債を負うことになる

- 次の相続人が相続税や固定資産税を払うことになる

- 次の相続人が土地の管理をしなければならない

このため、相続放棄をするのであれば、その旨を次の相続人に伝え、合意を得てから行うようにしましょう。

5-4. 換価分割では土地の売却費用を兄弟で共有しておく

4つ目は、換価分割をする場合は土地の売却費用を兄弟で共有しておくことです。

換価分割では、相続した土地を売却して得たお金を兄弟で分けていくことを「2-4. 土地を売却して得た現金を分ける」で説明しました。

兄弟が想定する土地の売却額が同等であれば問題ありませんが、次のように兄弟間で売却額の最低ラインに食い違いがあると、兄弟で納得した価格で土地を売却して現金を分けることが難しくなることは注意しなければなりません。

- 兄…2,000万円で売りたい

- 弟…1,500万円で売れれば良いのでは?

このため、換価分割をするときは、不動産業者に売却額の査定をしてもらう前に兄弟で「土地をどのくらいで売却したいか」を、以下のような方法で擦り合わせておくことをおすすめします。

- 複数の不動産業者に査定を依頼し、相場で売却したい金額を決める

- 不動産一括査定サイトを使って査定を依頼し、相場で売却したい金額を決める

5-5. 寄与分と特別受益を主張する場合は証拠を集めておく

5つ目は、寄与分と特別受益を主張する場合は証拠を集めておくことです。

寄与分と特別受益の概要は次の通りです。

- 寄与分…被相続人に貢献していた場合、他の相続人より遺産を多くわけてもらうこと

- 特別受益…相続人の一部が、被相続人から生前贈与など特別に受け取った利益のこと

たとえば、長年両親の介護をしていたのであれば寄与分として「介護をして貢献したから、他の兄弟より多く土地をもらう権利がある」、あるいは両親から結婚資金といった特別な贈与を受け取っていたのであれば特別受益として「贈与を受けていたから、他の兄弟より土地の配分が少ないのは不公平だ」といったように、遺産分割協議の場で主張することが可能です。

しかし、遺産分割協議では、寄与分と特別受益を主張するだけでは基本的には認められません。証拠が必要不可欠になります。

以下はあくまで例であり、全てのケースで認められるわけではありませんが、寄与分と特別受益の例として挙げられるのは以下の通りです。

上記の寄与分や特別受益を主張する場合は、寄与分や特別受益が分かる以下のような書類や資料を遺産分割協議前に用意しておきましょう。

- 診断書やカルテ

- 預金通帳

- 送金証明書

5-6. 兄弟間でトラブルが起きそうであれば弁護士に遺産分割協議を依頼する

最後は、兄弟間でトラブルが起きそうであれば弁護士に遺産分割協議を依頼することです。

土地を相続した兄弟の関係が希薄になっている場合は、もちろん全てのケースに言えることではありませんが遺産分割協議を設けても意見の食い違いが起きやすいです。

遺産分割協議で意見がまとまらず、トラブルになってしまったら、家庭裁判所に持ち込むことは可能ではありますが、家庭裁判所に持ち込むと審判通りに相続をしなければならなくなります。たとえ審判に納得がいかなくても、その通りに相続しなければなりません。

いくら兄弟の関係が希薄になっているとはいえ、家庭裁判所に持ち込んでさらに関係が悪化してしまったら、その後の関係性に悪影響を与えることになります。

そうならないようにするためにも、もしトラブルになりそうな予感がする場合は遺産分割協議を弁護士に依頼するのが良いといえます。

- 相続人の代理人となってくれて、話し合いができる

- 第三者目線で、客観的に遺産分割協議を進められる

- 遺産分割協議書の作成も行ってくれる

といったように、手間をかけることなく、トラブルを防ぎながら遺産分割協議を進めることが可能になります。

- 依頼費用が高額になるケースもある

- 遺産分割協議に精通していないと難しい

といったデメリットはありますが、活用する価値はあるでしょう。

遺産分割協議に強い弁護士は、次の方法で見つけられるので、活用してみることをおすすめします。

- 遺産相続に特化している法律事務所をインターネットで検索する

- 日本弁護士連合会の検索ページで遺産分割協議に強い弁護士を検索する

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6. まとめ

土地は現金のように現物を分けることが難しいため、兄弟で土地を相続すると以下のようなトラブルが起きやすくなります。

このため、兄弟で土地を相続するときに起きやすいトラブルを把握し、そのトラブルを回避できる方法で相続するのが良いです。

土地相続を兄弟でトラブルなく行うために事前にやるべきことは、以下の6つです。

- 相続人を明確にする

- 代償分割では代償金の払い方について合意を得ておく

- 相続放棄では次の相続人の合意を得てから行う

- 換価分割では土地の売却費用を兄弟で共有しておく

- 寄与分と特別受益を主張する場合は証拠を集めておく

- 兄弟間でトラブルが起きそうであれば弁護士に遺産分割協議を依頼する

今後、兄弟が良好な関係を続けるためにもトラブルのない土地相続を行い、大切な遺産を守っていきましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。