親族間売買とは、親族間で不動産の売買を行うことです。例えば、親の住んでいる家を子供に売るといったことが親族間売買に当てはまります。

仲介業者を間に入れずに個人同士で行う不動産売買を「個人間売買」といいます。個人間売買では、通常仲介業者に依頼できる専門的な書類準備などを自分で全て行わなければなりません。

そのため、個人間売買をおすすめできるのは限られたケースのみになります。詳しくは、不動産の個人間売買について説明しているこちらの記事をご覧ください。

親族間売買を行うことで、以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>

- 個人間売買となり仲介手数料がいらない

- 柔軟に条件が決められる

- 相続対策として活用できる

<デメリット>

- 著しく低い価格の場合みなし贈与とされる

- 税務上の特例や控除が使えない場合がある

- 住宅ローンの審査が厳しい

- 親族間の揉め事に発展してしまうこともある

一般的な不動産売買と異なり柔軟に対応できる、仲介手数料がかからないといったメリットは親族間売買ならではです。

ただし、デメリットにもあるように、みなし贈与となる場合があったり住宅ローンが組めなかったりといったこともあります。

デメリットを知らずに親族間売買を行うと、多額の贈与税を支払うことになったり売買代金を支払うことができなくなったりということに陥ってしまいます。

そうならないためにも、しっかりとみなし贈与とならない適正価格を知り、住宅ローンを組まなくても支払いができるのかどうかを確認する必要があります。

この記事では、

- 親族間売買とはどのようなものか

- 親族間売買のメリット・デメリット

- 親族間売買の適正価格の設定方法

- 親族間売買を上手に行うためのポイント

をご紹介していきます。この記事を読めば、親族間売買がどのようなものか、どのような点に注意すれば良いのかが分かり、スムーズに親族間売買を行うことができるでしょう。

親族間売買をしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.親族間売買とは

親族間売買とは、その名の通り親族間で不動産の売買を行うことです。

基本的に親族間売買は一般的な不動産売買と大きな違いはないのですが、留意しなければならない点もあります。

ここでは、親族の範囲や一般的な不動産売買との違いなど親族間売買を行っていく上で知っておくべき基本的なことを解説していきます。

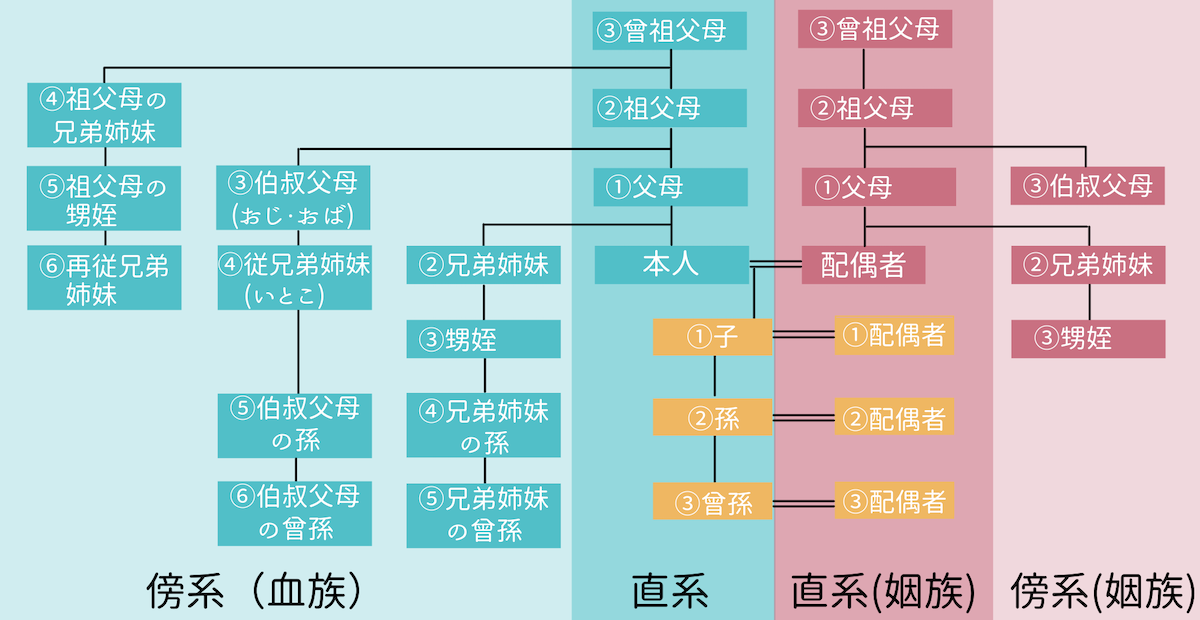

1-1. 親族の範囲

税務署は親族間売買での親族の範囲を明確には定めていません。「1-3. 親族間売買において留意するべきこと」でもお話ししますが、親族間売買において税務署はみなし贈与とならないかを注視しています。

目安として、民法上で親族とされている範囲での不動産売買は、親族間売買とされ注意して見られるでしょう。

民法上での親族の範囲は、6親等以内の血族、配偶者、親等以内の姻族です。

下記の図を参考にし、親族間売買を検討している相手はどの位置にあたるのか見ていきましょう。

例えば、伯父さんや祖父の兄弟から不動産を買う場合も親族間売買になります。

1-2. 親族間売買と一般的な不動産売買との違い

先程もお話ししましたが、親族間売買と一般的な不動産売買には大きな違いはありません。

親族の間で不動産を売買するという形になると必然的に「親族間売買」という名がつくのです。

親族間売買を行う場合、不動産会社など仲介業者を通して売買を行っても良いのですが、仲介手数料をとられてしまいます。

親族間売買は、買い手も決まっているのでわざわざ不動産会社に依頼するメリットも少なく、個人間の売買として行っている方が多くいらっしゃいます。

ただ、しっかりと話し合いを行い双方が納得して進めていく必要があり、怠ってしまうとトラブルに発展するという可能性も無きにしもあらずです。

心配だという方は、不動産会社に依頼しても良いでしょう。

1-3. 親族間売買において留意するべきこと

親族間売買において、特に留意するべきことは以下の2つです。

みなし贈与とならないか

住宅ローンが組めるか

親族間売買で一番留意してほしい点が「みなし贈与とならないか」です。

みなし贈与というのは、贈与とみなすという意味の言葉です。

安い価格で家を売ることで贈与に当たるとみなされると、贈与税を支払わなければならなくなります。

つまり、みなし贈与とならない範囲で売却価格を決めることが重要となってくるのです。

また、親族間売買では買主が住宅ローンを組みにくいといった問題もあります。

一般の銀行は親族間売買の融資に消極的で、審査が非常に厳しく通りづらい傾向にあります。

その理由としては、住宅ローンは他の融資よりも金利が低いため住宅ローンで融資を受けたお金を事業資金や目的以外に使われる可能性があるからです。

これら2点は、「4. 親族間売買の4つのデメリット」で詳しく解説しているのでそちらも目を通しておいてください。

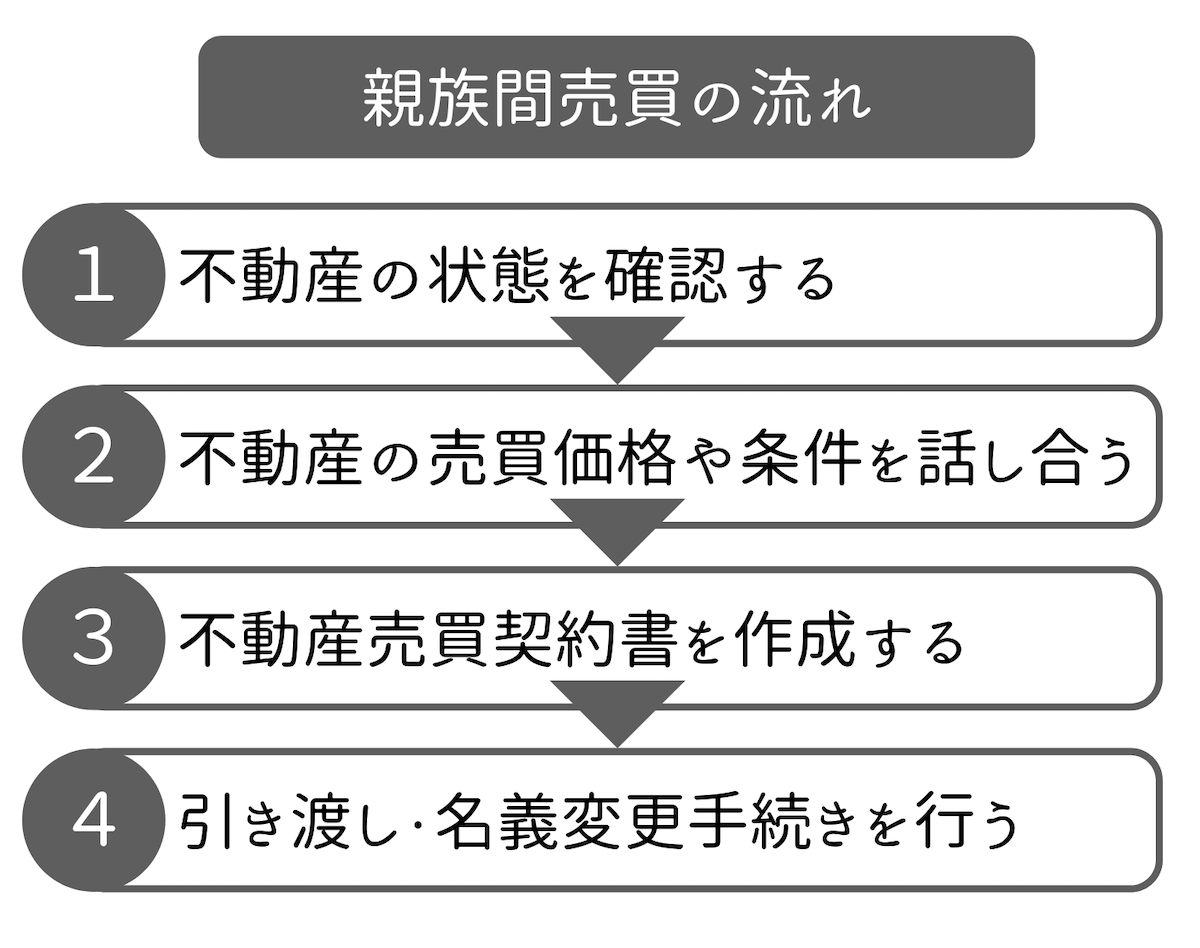

2.不動産の親族間売買の流れ

まず始めに不動産の親族間売買の流れを確認しておきましょう。

仲介業者を挟まないため、行動すればどんどん進みます。早ければ1ヶ月ほどで手続きまで終わることも可能です。

抜かりがないかチェックをしながら進めていきましょう。

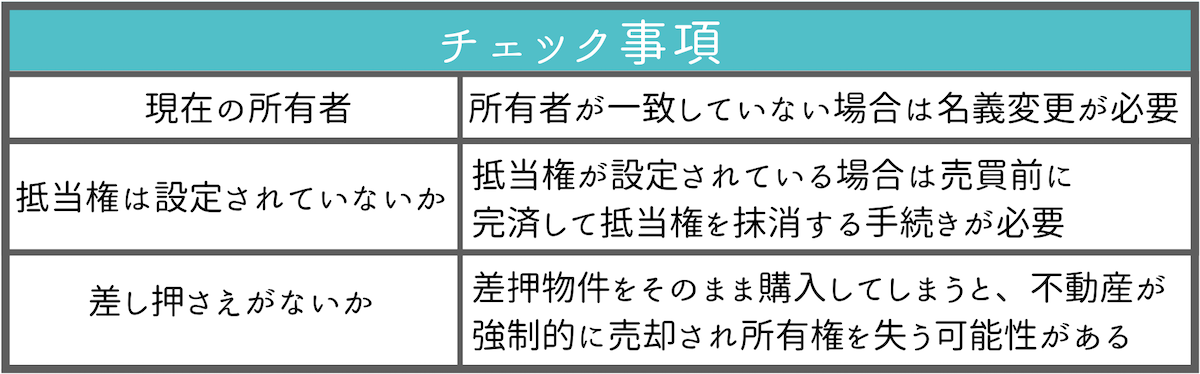

2-1. 不動産の状態を確認する

親族間売買を進めるには、最初に不動産の状態を確認しましょう。

法務局で登記簿謄本を取得し、以下の項目を確認してみてください。

これらの項目を登記簿謄本で問題がないか確認しましょう。

さらに、修繕した箇所やリフォーム履歴、隣の土地との境界線なども知っておく必要があります。

不具合や欠陥がないかも親族間での売買となると確認を怠ってしまいがちですが、始めにチェックしておくことで後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。

2-2. 不動産の売買価格や条件を話し合う

続いて不動産の売買価格や条件の話し合いを行います。

親族間だからと言って、ざっくりとした話し合いで終わらせてしまうと後々トラブルのもとになるので注意が必要です。

最低でも以下の項目は必ず決めておきましょう。

- 売買価格

- 支払い方法・支払日

- 引き渡し時期

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)

- 固定資産税・都市計画税の清算

売買価格はみなし贈与とならない範囲で適正な価格を「5. みなし贈与に注意!親族間売買の適正価格の設定方法」を参考に決めてください。

また、売買代金を一括払いするのではなく分割払いする場合は支払い方法や支払日を決めておきましょう。

瑕疵担保責任とは、契約後に物件に雨漏りなどの欠陥が見つかった場合、売主が負う責任のことです。親族間売買の場合は、話し合いによって解決できるため瑕疵担保責任をつけないことが多いです。

ただし、そこまで親しくない関係であれば話し合いでこじれてしまうということもあるので、関係性も考慮して瑕疵担保責任をつけるかつけないかは話し合って決めてください。

最後の固定資産税・都市計画税も通常は日割り計算で清算されますが、親族間なのですでに売主が支払っている固定資産税・都市計画税を買主が支払うということはあまりありません。

ですが、揉めることがないようにこの点も確認はしておきましょう。

2-3. 不動産売買契約書を作成する

細かい条件等の話し合いがまとまったら、不動産売買契約書を作成していきます。

基本的に不動産売買契約書は自分でも作成することができます。

不動産売買契約書に記載するべき項目は、以下のとおりです。

- 売買物件の表示(所在や面積など)

- 売買代金・手付金等の額、支払期日・方法

- 所有権の移転と引き渡しの時期

- 公租公課(税金)等の清算

- 手付解除の期限

- 契約違反による解除

- 引き渡し前の物件の滅失・毀損

- 反社会的勢力の排除

- ローン特約

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)

- 境界の明示

- 抵当権等の抹消

- 所有権移転登記等

- 物件状況等報告書

- 設備の引き渡し・修復

- 敷地権が賃借権の場合の特約

これらの必要事項を記載していきます。

決まった形式はなく市販されているものや無料でダウンロードできるものもあるので活用すると良いでしょう。

自分で不動産売買契約書を作成するのが難しいという方は、司法書士に相談すると良いです。

司法書士に依頼する場合は、不動産売買契約書の作成のみであれば5万〜10万円ほどで依頼することができます。

2-4. 引き渡し・名義変更手続きを行う

売買契約を締結したらあとは引き渡し日まで待ち、売買代金の支払い後、名義変更手続き(所有権移転登記)を行えば完了です。

所有権移転登記の手続きは、登記申請書と共に必要書類を法務局に提出します。

登記申請書の様式については、法務局の公式サイト「不動産登記の申請書様式について」に申請書の様式や記載例があるので参考にしてください。

所有権移転登記も司法書士に依頼することができます。

所有権移転登記を司法書士に代行してもらう場合には、不動産1件につき3万〜5万円程度費用がかかります。

手続きをスムーズに行いたい、十分な時間がとれないというような方は不動産売買契約書の作成から所有権移転登記までの複雑な手続きを司法書士に依頼すると良いでしょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3. 親族間売買における3つのメリット

親族間売買のメリットは以下の3つです。

- 個人間売買となり仲介手数料がいらない

- 柔軟に条件が決められる

- 相続対策として活用できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1. 個人間売買となり仲介手数料がいらない

1つ目のメリットは、個人間売買となるので仲介手数料がかからないことです。

先程もお話ししましたが、親族間売買は売り手と買い手が決まっているので不動産会社などの仲介業者に依頼する必要はありません。

仲介業者を挟んでしまうと、そちらに支払う料金も加算されるため費用が高額になってしまいます。

自分で名義変更の手続きまでを全て行えば、必要な費用以外にはプラスでお金を支払うことはありません。

また、不動産売買契約書の作成から所有権移転登記までを司法書士に依頼する場合には8万〜15万円程度プラスで支払うことになるでしょう。

しかし不動産会社などの仲介業者に依頼した場合の仲介手数料は、売買価格によって変わりますが、売買価格が1,000万円の場合は税込39万6,000円、2,000万円の場合は税込72万6,000円が目安となっています。

このような多額な費用をかけずに不動産売買ができることは、親族間売買のメリットと言えます。

3-2. 柔軟に条件が決められる

2つ目のメリットは、柔軟に条件が決められることです。

「2-2. 不動産の売買価格や条件を話し合う」でもお話ししましたが、買主と売主で以下のような条件を話し合うことができます。

- 売買価格

- 支払い方法・支払日

- 引き渡し時期

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)をどうするか

- 固定資産税・都市計画税の清算をどうするか

これらのことをお互い納得できる条件で決めることができるのも親族間売買ならではです。

柔軟に条件を決められるからこそ、曖昧にはせず決めるべきことをしっかりと決めることでトラブルを防ぎましょう。

3-3. 相続対策として活用できる

3つ目は、相続対策として活用できることです。

いくら仲の良い兄弟でも、親が亡くなり相続の話し合いになると揉めてしまうというのはよくある話です。

不動産は分割が難しいので誰が相続するのかというのも揉める一因となります。

そこで生前に親族間売買を行うことで、適正な価格で買い取ることができ他の相続人にも納得してもらえる可能性が高いです。

ただ、相続対策として活用できるという反面、デメリットとして「4-4. 親族間の揉め事に発展してしまうこともある」にもあるように、相続人同士の揉め事を作ってしまうことにもなりかねません。

そうならないためにも、必ず相続人としっかり話し合いを行い、全員が納得の上で親族間売買を進めていきましょう。

4. 親族間売買の4つのデメリット

親族間売買にはデメリットもあります。

- 著しく低い価格の場合みなし贈与とされる

- 税務上の特例や控除が使えない場合がある

- 住宅ローンの審査が厳しい

- 親族間の揉め事に発展してしまうこともある

これらのデメリットは、親族間売買を行う上でとても重要なポイントとなっているので必ず確認しておいてください。

4-1. 著しく低い価格の場合みなし贈与とされる

親族間売買で著しく低い価格での売買の場合、みなし贈与とされることがあります。

この「著しく低い価格」というものに明確な決まりはありません。

例えば、通常3,000万円で売買される不動産を2,500万円程度で売買するような場合には、そこまで大きな差がなくみなし贈与とされないことが多いです。

しかし、1,000万円で売買した場合には、著しく低い価格での売買とみなされても仕方ないでしょう。

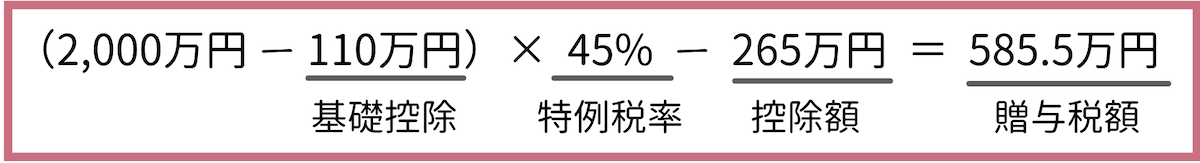

この場合には、みなし贈与とされると差額の2,000万円が贈与税の課税対象になってしまいます。

親子間で売買が行われた場合、以下のような贈与税額を支払うことになります。

※子が20歳以上の場合に、特例税率となります。

国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

この場合、585.5万円もの贈与税を支払う必要があります。

このように著しく低い価格で売買が行われるとみなし贈与となり、多額の贈与税を支払わなければならなくなるのです。

みなし贈与とならないギリギリの売買価格を設定することができれば、贈与税もかからず親族間売買を行うことができます。

価格の設定については、「5. みなし贈与に注意!親族間売買の適正価格の設定方法」を参考にしてください。

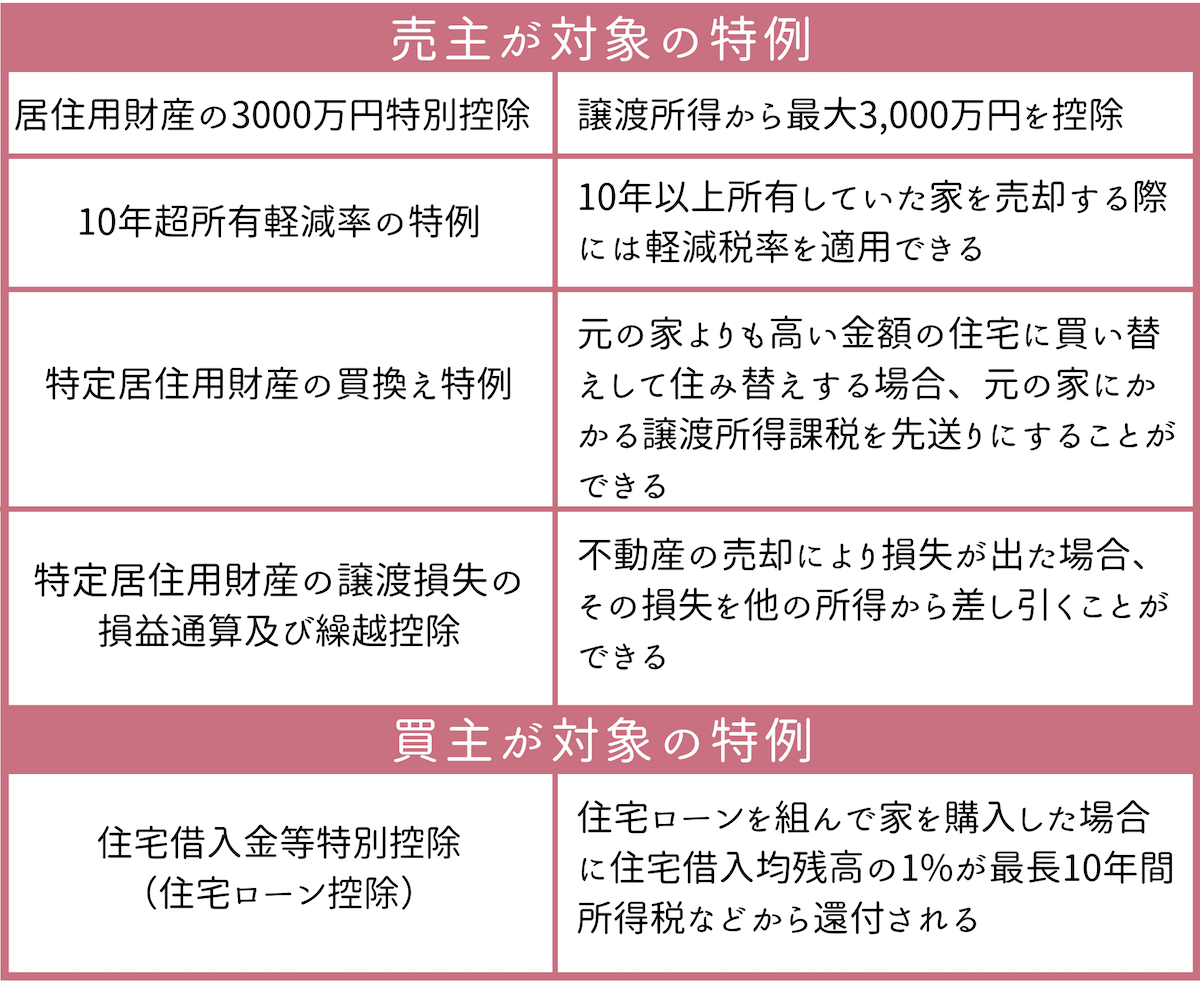

4-2. 税務上の特例や控除が使えない場合がある

親族間売買では、税務上の特例や控除が使えない場合もあります。

通常の不動産売買であれば、売主と買主それぞれに適用できる税務上の特例や控除があります。

基本的に親族間売買ではこれらの特例や控除は適用されません。

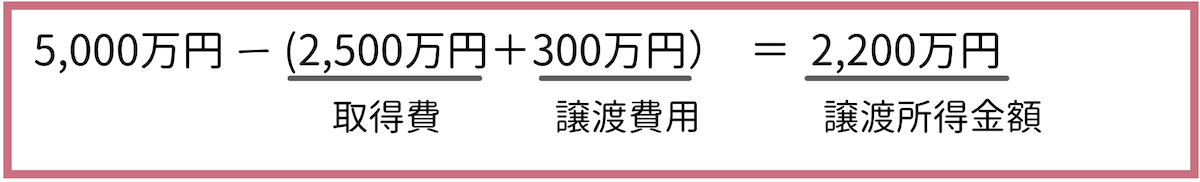

例えば、通常の不動産売買で3,000万円特別控除が適用されるとどうなるのか見ていきましょう。

3,000万円の特別控除の要件に当てはまると、譲渡所得から3,000万円控除して譲渡所得税を計算することができます。

2,500万円で購入した家を5,000万円で売却した場合の譲渡所得金額は以下の金額になります。

居住用財産の3,000万円特別控除が適用された場合には、この金額から3,000万円の控除を受けることができ、譲渡所得金額が3,000万円以下なので譲渡所得税がかからないことになります。

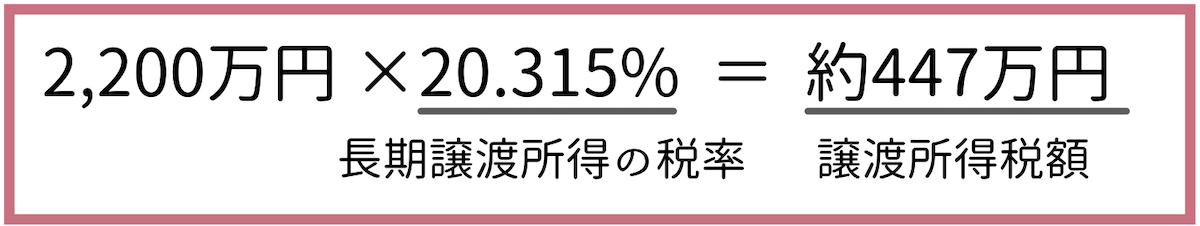

しかし、親族間売買により3,000万円特別控除が適用されない場合には、譲渡所得金額に対し譲渡所得税率をかけた譲渡所得税を支払わなければなりません。

売却した不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、20.315%の税率をかけ合わせ以下のようになります。

つまり、このケースでは居住用財産の3,000万円特別控除が適用されれば譲渡所得税を支払う必要がないですが、適用されない場合は約447万円の譲渡所得税を支払わなければなりません。

ただし、購入時よりも高く売却して利益を得る場合に譲渡所得税がかかるので、親族間売買では利益を得ないことが多く譲渡所得税がかからないことがほとんどです。

他の控除や特例においても、適用条件として「売主と買主が親子や夫婦など特別の関係にある場合」には適用されないとなっているので、基本的に親族間売買では適用外となってしまいます。

しかし、買主が対象の住宅ローン控除では適用されるケースもあるので確認しておきましょう。

<住宅ローン控除の対象となるケース>

基本的に親族間売買では住宅ローンは組みにくいですが、住宅ローンを組める場合は、以下の条件をクリアすることで住宅ローン控除を受けることができます。

- 10年以上の住宅ローン返済期間が残っていること

- 買った家に住むこと

- 買主が売主と同居していない又は仕送りをしていない

- 買主の合計所得金額が3,000万円以下であること

- 対象となる物件の床面積が50㎡以上であること

- 一定の耐震基準をクリアしていること

これらの条件をすべて満たすことで、住宅ローン控除の対象になります。

4-3. 住宅ローンの審査が厳しい

住宅ローンの審査が厳しいことも親族間売買におけるデメリットです。

なぜ住宅ローン審査が通りづらいのかというと、貸したお金が投資や事業資金などに使われてしまうのでは……と金融機関に思われるからです。

住宅ローンの金利は他の融資に比べて低いため、住宅ローンを借りて他のことに使おうと考える人がいるのでしょう。

多くの銀行では、親族間売買に消極的で、住宅ローン審査が非常に厳しく通りづらい傾向にあります。

そのため、現金一括で購入するか、売主と買主の間で契約を結び分割で支払っていくかの方法になります。

現金一括で支払うことができれば特に問題はありません。

分割払いにする場合は、買主側にメリットが大きく、売主側には本当に返済してくれるのかという不安がつきまといます。

そのため強い信頼関係がないと成立しないでしょう。

このように支払い方法も考えて親族間売買を検討する必要があります。

4-4. 親族間の揉め事に発展してしまうこともある

親族間売買を行うことで、親族間の揉め事に発展してしまう可能性もあります。

例えば3人の子供がいる中、親が長男と不動産売買をしようとしました。

他の2人にもきちんと話が通っていれば問題はないのですが、当事者だけでどんどん話を進めてしまうと後々の相続トラブルに繋がります。

本来であれば、親が亡くなったあと子供3人で均等に不動産を含んだ遺産を分配します。

そこですでに不動産が長男に売却された後となると、不動産以外の遺産を3分割することになり長男以外の2人は少し損した気分になってしまうでしょう。

このような揉め事に発展しないためにも、将来相続するであろう人とは、しっかりと話し合っておくことが大切です。

5. みなし贈与に注意!親族間売買の適正価格の設定方法

みなし贈与にならないために気を付けたいのが不動産の売買価格です。

価格が適正かどうかでみなし贈与かどうかを判断されるので、この価格の設定はとても重要です。

親族間売買ではできるだけ安く譲りたいという思いの人も多いのではないでしょうか。

みなし贈与と判断されないギリギリの価格がわかれば、安く且つ贈与税も支払わずに売買を行うことができ、十分に親族間売買の恩恵を受けることができます。

どのくらい価格が低ければみなし贈与になるというような明確な定義はないのですが、目安としては時価の80%以上であればみなし贈与にはならないでしょう。

実際に平成19年8月23日に東京地裁が行った親族間売買のみなし贈与についての判決があります。

この事案は、路線価(時価の80%)で親族間売買が行われこれが著しく低い金額での譲渡に当たるのではないかと争われたというものです。

結果として、路線価(時価の80%)での親族間売買は著しく低い金額での売買ではないと判決がくだされました。

このことから、時価の80%とされている路線価の価格以上であれば、みなし贈与に当たらないという目安になります。

ただし、個々の取引事情などによって総合的に判断されるので、必ずしも路線価と同じ価格であればみなし贈与に当たらないということではないという点は頭に入れておいてください。

路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表を参考にできるので、比較的簡単に適正価格の目安が分かります。

またこの方法以外にも以下のような価格を使うと適正価格を設定することができます。

- 不動産業者の査定価格

- 不動産鑑定価格

これらの価格は、不動産業者や不動産鑑定士に算出してもらいます。

通常の売買価格と同じくらいの価格になるので、時価の目安として使ったり、売主が高く売りたいという場合にはこちらの価格を使うと良いでしょう。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

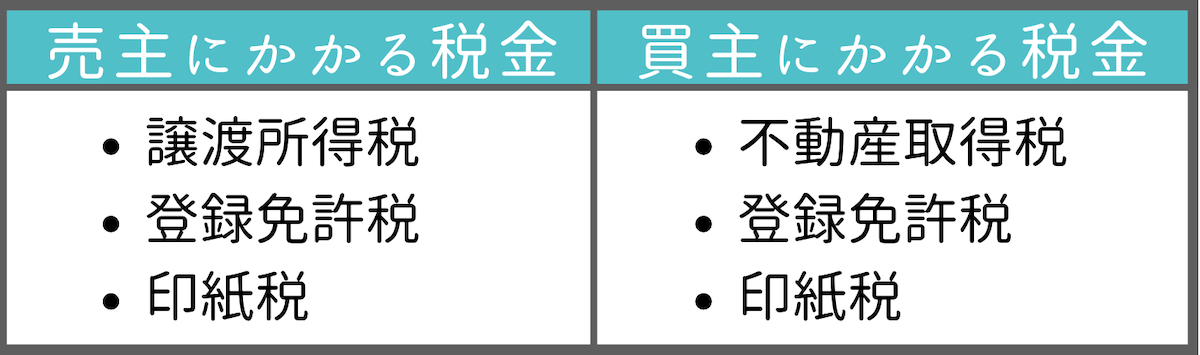

6. 親族間売買によってかかる税金

みなし贈与に当たらなければ贈与税を支払う必要はありませんが、不動産売買を行う際には他にもかかる税金があります。

売主と買主それぞれにかかる税金について詳しく見ていきましょう。

6-1. 売主にかかる税金

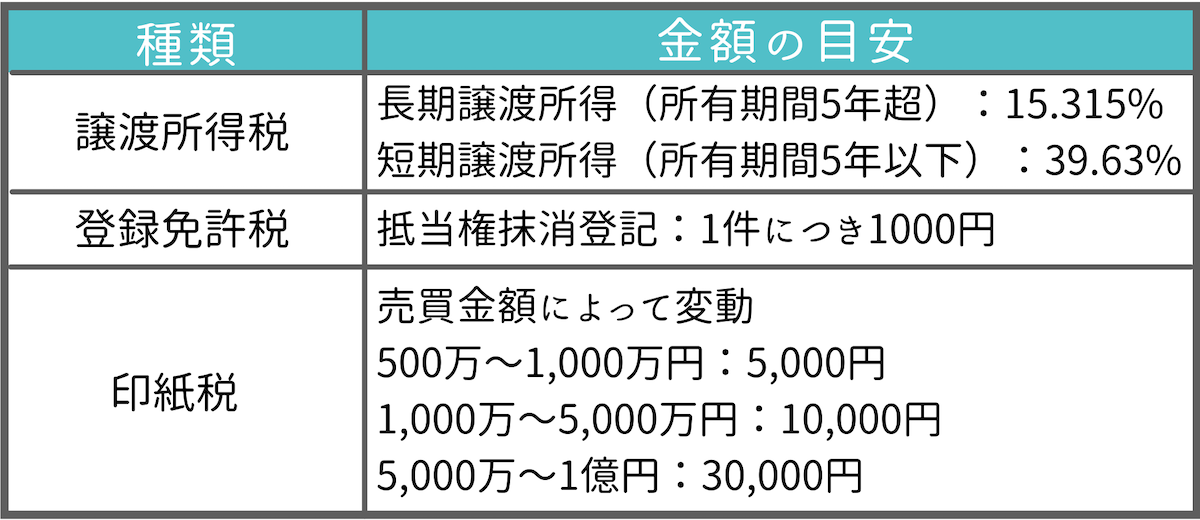

売主にかかる税金は、3つあります。

譲渡所得税は、不動産を売却する際に得る利益に対して課される税金です。所有期間が5年以下か5年超かによって税率が変わります。

また、売主側にかかる税金として抵当権抹消登記にかかる登録免許税があります。抵当権抹消登記とは、売主が住宅ローンを利用していた場合に金融機関によって設定された抵当権を抹消することです。

住宅ローンを完済していても抵当権登記は抹消されないため、必ず売主が抵当権抹消登記を行う必要があります。

さらに不動産売買契約書に貼る印紙にも税金がかかることを覚えておきましょう。印紙税は、売買契約書1枚につきかかるものです。

売買契約書を売主・買主それぞれに1枚ずつ作成した場合は、2枚分の印紙税がかかります。2枚作成するのであれば売主・買主で1枚ずつの印紙税を支払えばよいですが、1枚の場合にはどちらが支払うのか決めておきましょう。

6-2. 買主にかかる税金

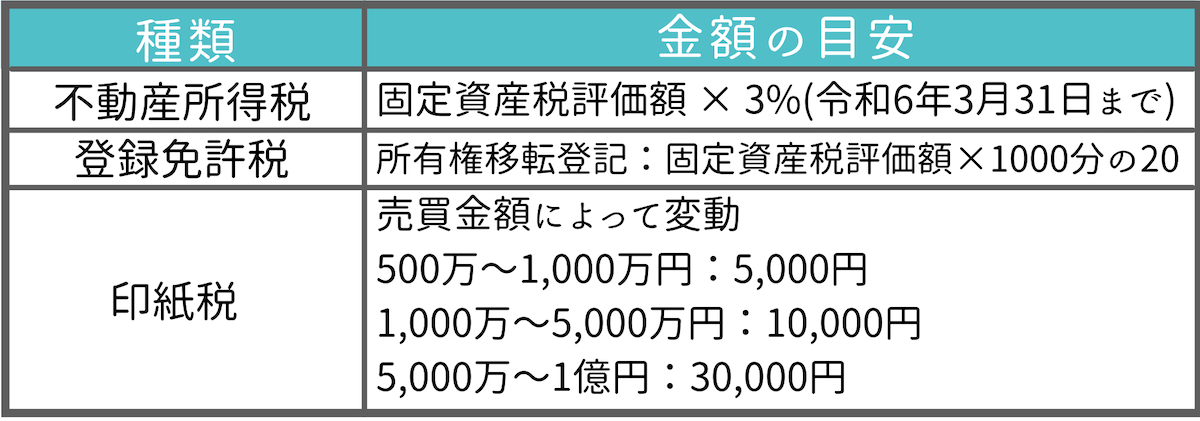

買主側にかかる税金は、以下の3つです。

土地や建物を取得した際には、不動産取得税がかかります。

令和6年3月31日までは税率が3%ですが、それ以降は4%となるので早めに売買を行った方が不動産取得税も安くなります。

また住宅を取得する場合には、その住宅の新築日によって軽減措置を受けることができるので上手く活用しましょう。軽減措置の要件に当てはまる場合は、期限内に都道府県の税事務所で手続きを行わなければならないので、忘れずに行ってください。

買主側の登録免許税は、所有権移転登記についてかかります。売主から買主に所有権が移ることを登記します。

印紙税については、売主にかかる税金でも解説した通り不動産売買契約書1枚につき必要な費用です。

7. 親族間売買を上手に行うための3つのポイント

最後に親族間売買を上手に行うための3つのポイントをお話しします。

- 不動産売買契約書を必ず作成する

- 他の相続人ともしっかりと相談する

- 専門家に依頼する

親族間だから揉めることもないだろうと思われがちですが、意外と親族間だからこそ揉めてしまうこともあります。

3つのポイントを実行し、トラブルなく進めていきましょう。

7-1. 不動産売買契約書を必ず作成する

不動産売買契約書の作成は必ず行うようにしてください。

親族間だから大丈夫と思っていると、後々何かあったときに証明できるものが何も無いからです。

また住宅ローンを借入する場合には、さらに不動産業者が作成する重要事項説明書も必要です。

住宅ローンを利用しない場合はご自身で作成するのも可能ですが、手書きレベルのものではなく正式なものを用意しましょう。

正式なものを用意することで、親族間での売買であっても取引は正当であると証明できます。

税務署にあらぬ疑いをかけられないためにも契約書の作成は慎重に行いましょう。

「2-3. 不動産売買契約書を作成する」でもお話ししましたが、契約書の作成は司法書士に依頼することも可能です。

司法書士に依頼すれば、5万〜10万円ほどで作成してもらえるので、不安な方や時間がとれないという方は依頼すると良いでしょう。

7-2. 他の相続人ともしっかりと相談する

他の相続人がいる場合、しっかりと相談を行うことも大事です。

もしも他の相続人が納得をしていない状態で話を進めてしまうと、トラブルに発展してしまいます。

例えば、親と子供で不動産売買をしようとした際に他の兄弟に事情を話さないまま売買契約を行ったとします。

その後、兄弟がこのことを知り、売買が適正なものだったのか、親に無理を言って安くしてもらったのではないのかなど揉め事になってしまうケースもあります。

親族間売買は、当事者だけでなく将来その不動産を相続するであろう人にも大きく関わる問題です。

売買を急ぐのではなく相続人全てが納得するように、話し合いを重ねることを優先させましょう。

7-3. 専門家に依頼する

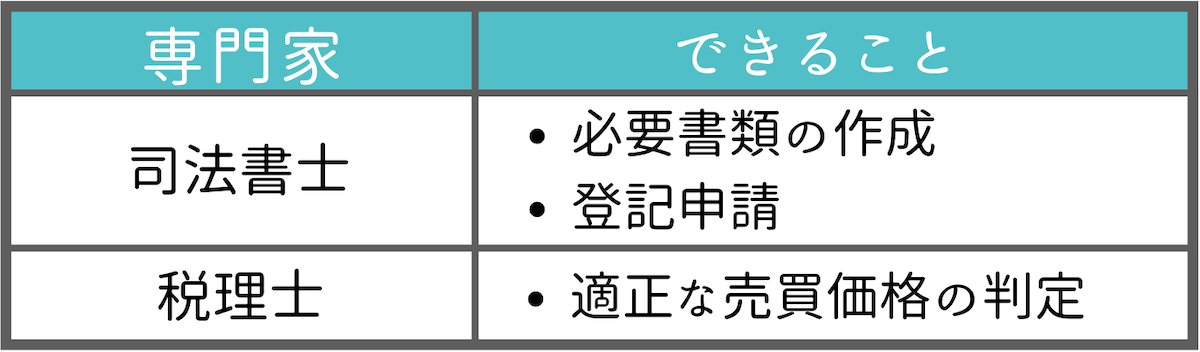

契約書の作成や適正価格かどうかに自信がない場合には、専門家に依頼するのも1つの方法です。

親族間売買において、相談できる専門家は以下になります。

契約書の漏れがあったり、みなし贈与の疑いをかけられたりすると、二度手間になったり余計な出費が増えてしまうこともあります。

スムーズに売買が進むよう、必要に応じて専門家に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

親族間で不動産の売買を行う場合は、親族間売買となり以下の2点に注意する必要があります。

<注意するべきこと>

- 著しく低い価格での売買はみなし贈与となる

- 住宅ローンが組めないことが多い

また、親族間売買のメリット・デメリットも知っておくことでトラブルを防ぐことにもつながります。

<メリット>

- 個人間売買となり仲介手数料がいらない

- 柔軟に条件が決められる

- 相続対策として活用できる

<デメリット>

- 著しく低い価格の場合みなし贈与とされる

- 税務上の特例や控除が使えない場合がある

- 住宅ローンの審査が厳しい

- 親族間の揉め事に発展してしまうこともある

親族間売買では、みなし贈与とならないように適正な価格で売買を行うことが重要です。

また、相続問題とも大きく関係するので、必ず将来相続する可能性のある人としっかりと話し合いを行って親族間売買を進めていきましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる。

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。