登記識別情報とは、登記手続きの際に必要になる英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号のことです。

2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。

登記識別情報通知は、旧所有者から新しい所有者に不動産の権利を移転させる登記申請が完了すると、法務局から不動産ごと・名義人ごとに1通発行されます。

登記識別情報は、登記名義人に通知される本人しか知りえない重要な情報です。そのため、登記官が登記名義人本人による申請かどうかを確認するため、登記申請の際には登記所へ提供する必要があります。

そこで本記事では、登記申請の際に必要になる「登記識別情報」について、登記識別情報の概要から発行されるタイミング、通知後の取り扱い方を詳しく紹介します。

また、最後には登記識別情報における疑問や不安についても回答しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むことで、登記識別情報が必要になった人や不動産の購入を控えている人がスムーズに登記手続きが行え、適切に管理できるようになることを願っています。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

1.登記識別情報とは

冒頭でもお話しした通り、登記識別情報とは英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号です。不動産ごとに付与される固有のパスワードのようなものとお考えください。

この章では、まず登記識別情報とはどういう情報(書類)なのか、必要になるシチュエーションとともに説明します。

1-1.登記識別情報は登記識別情報通知の中の重要項目

登記識別情報は、登記完了時に発行される「登記識別情報通知」という書面に記載されています。

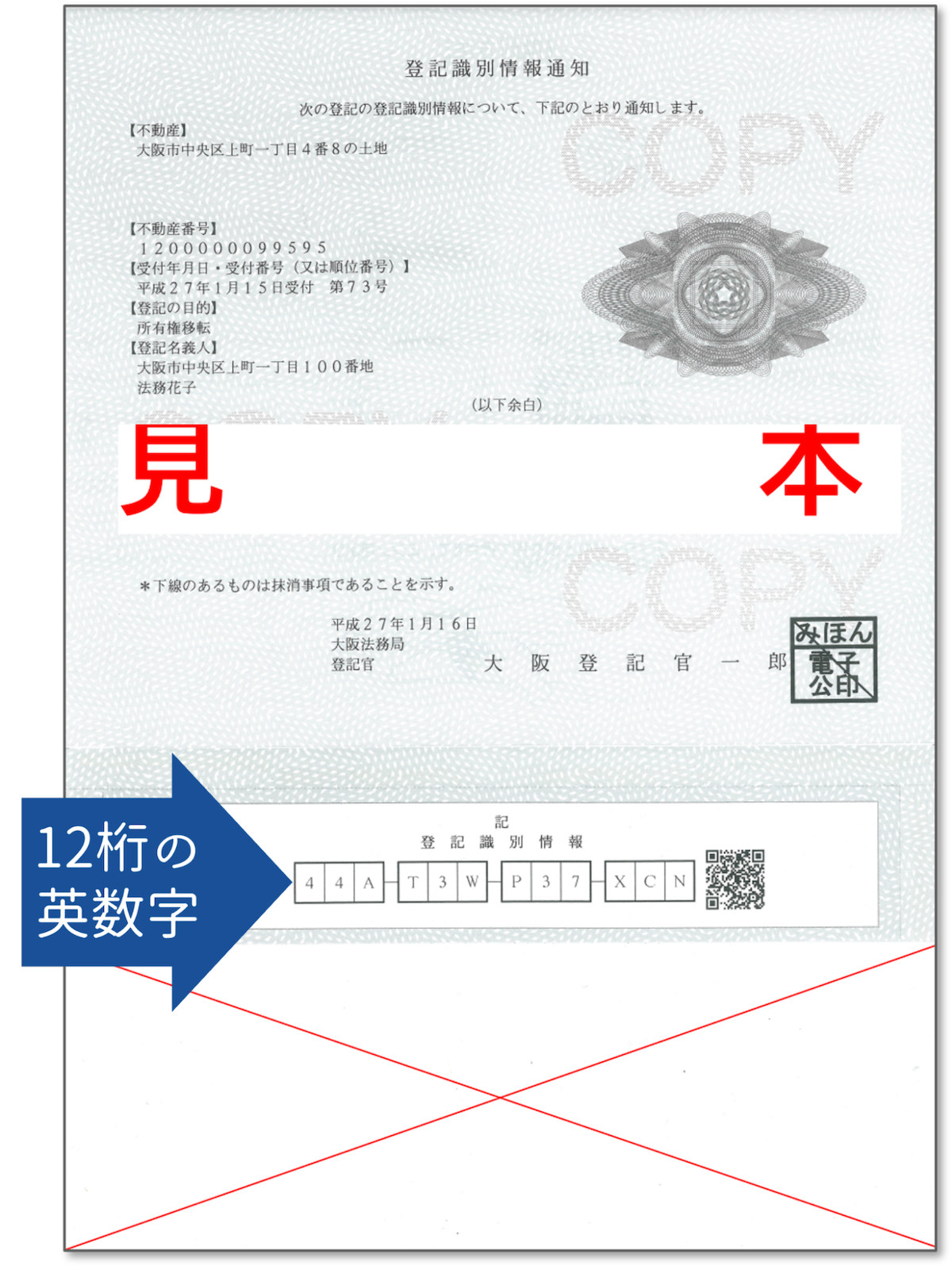

以下は、登記識別情報通知の見本です。

出典:法務省「登記識別情報通知書の様式の変更について」

登記識別情報通知には、以下のような内容が記載されています。

- 不動産の住所

- 不動産番号

- 受付年月日・受付番号

- 登記の目的(抵当権設定、所有権移転など)

- 登記名義人と住所

- 登記識別情報(英数字交じりの12桁)

この中で、登記申請などの場合に必要になるのは、固有のパスワードとなる12桁の「登記識別情報」部分だけです。

書類(登記識別情報通知)自体に効力がないため、万が一書類を紛失または処分してしまったとしても、12桁の番号さえわかっていれば不動産登記が可能です。

1-2.登記識別情報は不動産の持ち主であることを証明する情報

銀行通帳などのパスワードと同じで、通知を受け取った本人しか知りえない情報であるため、登記名義人の本人かどうかを確認する役割を担っています

不動産・所有者ごとに付与される固有のパスワードのようなものですが、自分で設定できるものではなく、不動産の情報を登録・管理する法務局により無作為に選ばれた符号が通知されます。

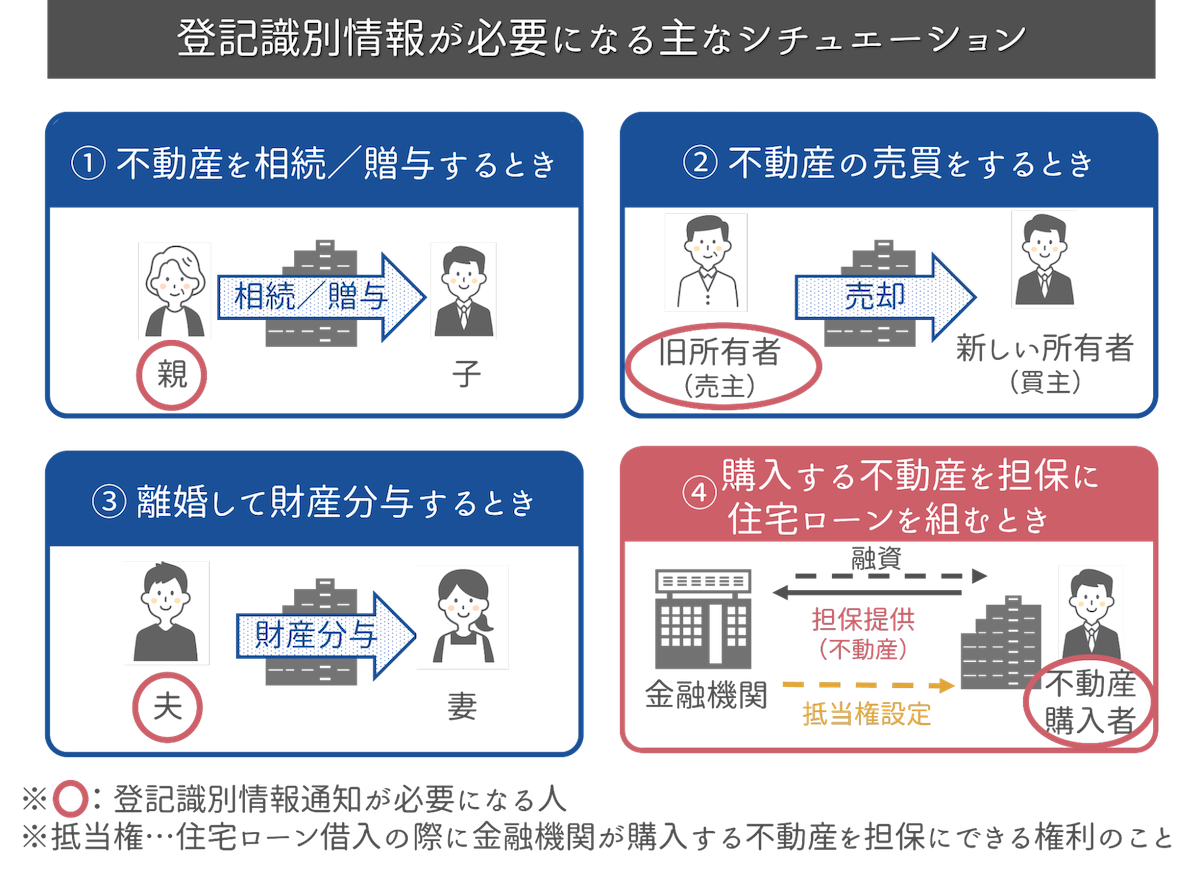

1-3.登記識別情報が必要になるシチュエーション

登記識別情報を求められる代表例の4つを見てみましょう。

不動産の贈与や売却など、自分が不動産を誰かに引き渡す際の登記手続きで登記識別情報が必要になります。

具体的には、次の2つの登記手続きをするときに必要です。

| 登記手続き | 内容 | 行うこと |

| 所有権移転登記 | 旧所有者(登記名義人)から新しい所有者へと不動産の権利が移転する際に、新たな所有者の情報を登録する手続き | ①不動産を相続もしくは贈与するとき |

| ②不動産を売買するとき | ||

| ③離婚して財産分与するとき | ||

| 抵当権設定登記 | 金融機関で住宅ローンを組む際に、不動産を融資の担保(ローン返済が滞った場合の回収手段の確保)として設定する手続き | ④購入する不動産を担保に住宅ローンを組む時 |

所有権移転登記・抵当権設定登記の際に登記識別情報の提示を求められるのは、先ほども述べた通り、その不動産の持ち主であると証明するのに必要な情報のためです。

所有権移転登記では本当に旧所有者なのか、抵当権設定登記では担保として提供されている不動産の所有者なのかを判断する資料のひとつとして、本人確認の役割を担う登記識別情報が活用されています。

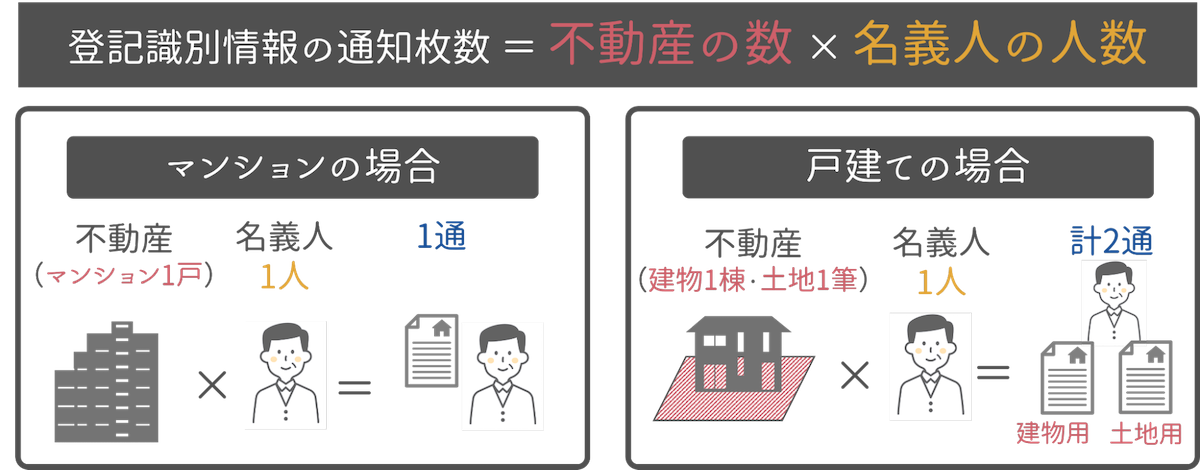

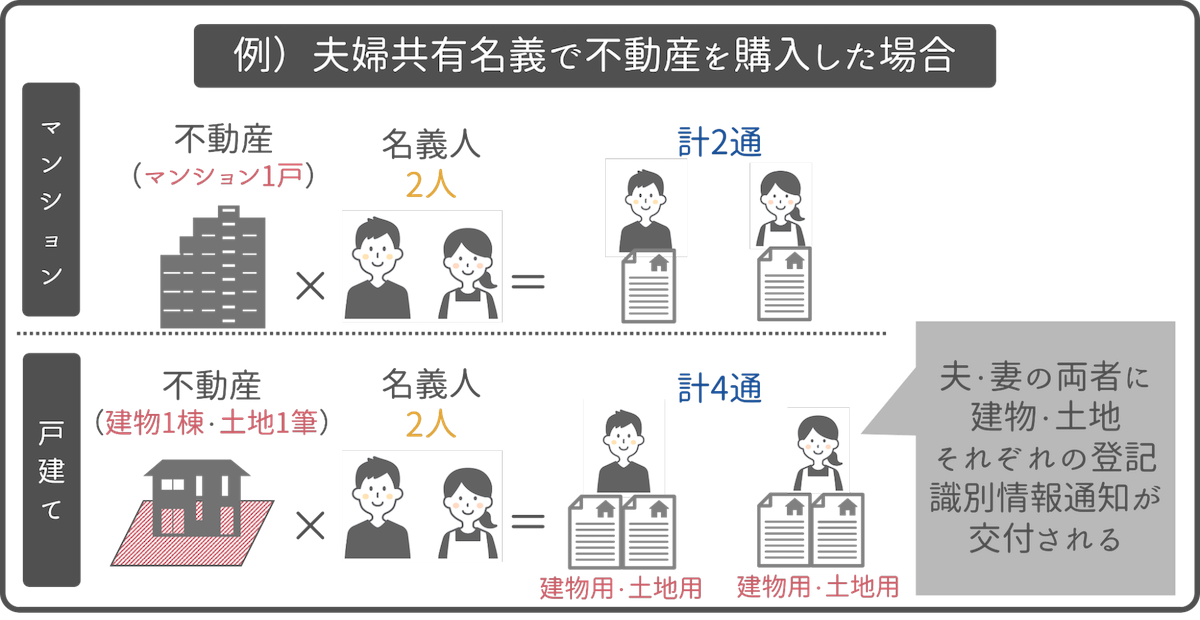

1-4.通知枚数は不動産の数×名義人の数

登記識別情報が記された登記識別情報通知は、不動産ごと・名義人ごとに1通ずつ発行されます。通知される枚数は、不動産の数に名義人の人数を掛けることで把握できるでしょう。

マンションの場合は所有する「建物」の通知のみですが、戸建て住居の場合は、「土地」「建物」それぞれに1通ずつ、符号の異なる登記識別情報通知が発行されます。

例えば、夫婦共有名義で不動産を購入すると以下のようになります。

- マンションの場合:夫と妻のそれぞれに1通ずつの計2通

- 戸建ての場合:不動産が建物と土地の2つあるので、建物用と土地用が夫と妻それぞれに1通ずつの計4通

以上の枚数が発行されます。

「何通もある」のは、決して予備というわけではありません。不動産や名義人が複数になる場合には、不動産・名義人ごとに異なる登記識別情報が届くことを理解しておきましょう。

1-5.登記済権利証(登記済証)との違い

登記済権利証(登記済証)は、2005年(平成17年)3月に施行された不動産登記法の改正以前、つまりオンライン化される前に発行されていた書類です。

登記識別情報は、新法によりオンライン化が可能となったことで、従来の登記済権利証(登記済証)に代わり発行されるようになりましたが、登記識別情報通知も登記済権利証も、不動産の所有者であることを証明するのに有効な書類です。

オンライン化前に受け取った「登記済権利証」が手元にある場合、その書類が「登記識別情報通知」の代わりに使えることを知っておくといいでしょう。

ただし、書類の扱い方が異なります。以下に登記識別情報通知と登記済権利証との違いをまとめているので参考にしてください。

| 登記識別情報通知 |

登記済権利証 (登記済証) |

|

| 本人確認の手段 | 情報 | 書面 |

| 書類自体の効力 |

低い ※登記識別情報(12桁)が重要 (12桁が分かれば書類がなくても可) |

高い |

| 写しの有効性 |

○ ※コピーやメモでも有効 |

× |

登記識別情報通知は、登記識別情報自体がわかれば書類が原本でなくてもOKですが、従来の登記済権利証は、本人確認する際に書面の内容を確認する必要があるので、原本の効力が高い書類です。

新たに登記済権利証が発行されることはなくなりましたが、所有する登記済権利証が不要になったわけではありません。新法施行のタイミングを境に発行される書類が登記済権利証から登記識別情報に代わっただけです。

登記識別情報へと切り替わった現在も登記済権利証の効力自体に変わりはないため、登記識別情報へ切り替わる以前の登記済権利証をお持ちの人は、登記申請などで必要になるまで大切に保管しておきましょう。

2.登記識別情報の取得方法

ここまで登記識別情報とはどういう書類で、どういうシチュエーションで必要になるのかを見てきましたが、「いつ・どこで発行されるものなの?」と疑問に思う人もいるでしょう。

登記識別情報が発行される主なタイミングは、自分が不動産の所有者として登録(登記)されたときです。

例えば、

- 不動産を譲り受けた(相続・贈与・財産分与など)

- 不動産を購入した

以上のようなケースで自分が新しい所有者となる登記手続きを行うと、登記が完了されたタイミングで登記識別情報が発行されます。

2-1.法務局やオンラインで取得できる

登記識別情報は、法務局窓口か郵送、もしくはオンラインで取得できます。

登記を書面で申請した場合、交付される登記識別情報も書面となり、法務局窓口もしくは郵送での受け取りを選択できます。

法務局窓口での受け取りを選択した場合、登記申請書に使用したものと同じ印鑑が必要ですので、注意しなければなりません。

郵送での受け取りを選択した場合は、申請書送付の際に、送付先の住所と送付区分(例:申請人の住所、資格者代理人の住所等)を別途記載し、送付用の封筒を提出する必要があります。自分で受け取る場合は、本人限定受取郵便とします。

2-2.登記申請から1~3週間程度で届く

登記識別情報は、書面と電子(インターネット)の2つの方法で申請ができ、通常オンラインの場合で約1~2週間、郵送の場合でも約2~3週間程度で手元に届きます。

登記申請後に法務局で審査が行われるため、登記識別情報が手元に届くまで、通常1~2週間程度かかります。電子申請の場合、手続きが完了するとすぐに登記識別情報を確認できますが、郵送で受け取る場合は、登記申請から2~3週間後となることが多いようです。

なお、以下の通り申請方法に応じた受領(ダウンロード)期間が設けられています。

| 申請方法 | 受領(ダウンロード)期限 |

| 書面申請 | 登記完了時~3ヶ月以内 |

| 電子申請 | 登記識別情報の送信が可能となった時~30日以内 |

登記識別情報の発行を希望していても、決められた一定期間を過ぎてしまうと、いかなる場合も再通知を申し出ることはできないため、期日までに受け取るようにしましょう。

登記識別情報の通知を希望していたにもかかわらず、1か月以上経っても手元に届かないときは、登記識別情報通知・未失効照会サービスで通知されているかどうかを確認できます。詳しくは、「4-2-2. 登記識別情報通知・未失効照会サービス」をご確認ください。

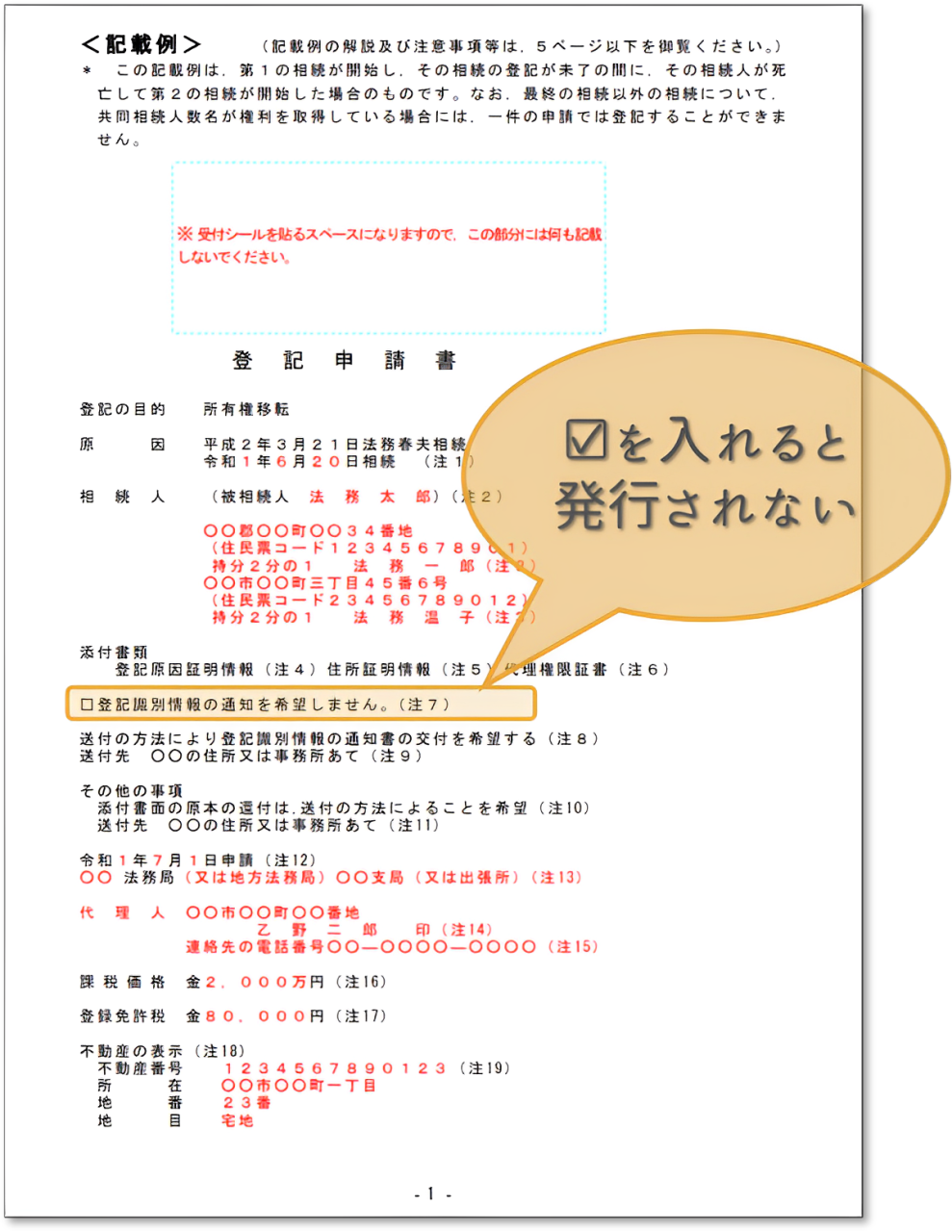

2-3.登記申請時に通知を希望しなかったら発行されない

基本的に、自分がその不動産の所有者となる登記手続きを行うと、登記完了時に登記識別情報が通知されますが、登記申請時に通知を希望しないと申し出ると通知されません。

登記識別情報には「不通知制度」という制度があり、登記申請時に通知をするかどうかを選択できます。

実際、法務局が公表している以下の登記申請書の雛形(所有権移転登記などの登記識別情報が通知される登記の雛形)に、「□ 登記識別情報の通知を希望しません。」という記載があります。

出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」

不動産を売ったり、誰かに譲ったりする予定がなければ、登記識別情報を使う機会はありません。そのため、通知の必要性がないときやパスワードを第三者に見られることのほうがデメリットと考える場合には通知しないこともできます。

ただし、登記識別情報の通知タイミングは、登記が完了したときだけです。後で登記識別情報が必要になっても発行してもらえないため、通知を希望する場合はチェックをしないようにしてください。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

3.登記識別情報の保管で押さえておくべきこと

登記識別情報は使用頻度の低い書類ですが、いざというときにない状態だと別の方法で不動産の所有者であることを証明しなくてはいけなくなります。そのため、必要になるそのときまで、適正に保管しておかなければなりません。

そこでこの章では、登記識別情報を受け取った後の保管におけるポイントについて解説します。

3-1.登記識別情報の保管期間

不動産の相続や売却などで登記手続きを行わない限りは、使用しない書類(情報)ですが、不動産を所有しているあいだは、適切に管理しておく必要があります。

登記識別情報に有効期限はないので、登記申請を行うときまで大切に保管しておきましょう。

3-2.【ケース別】登記識別情報の保管方法

不動産の本人確認の役割がある登記識別情報は、その不動産の登記人=本人だけが知っている情報であることが前提にあるため、第三者に盗み見られないような状態で管理しなければなりません。

そこでここでは、「書面で保管する」と「データで保管する」という2つのケース別に、登記識別情報を適切に管理するための注意点を解説します。

3-2-1.書面で保管する場合

書面は、どこへ保管したかわからなくなるケースが少なくないため、その他の重要書類と一緒に管理したり、金庫で保管したりしましょう。

なお、登記識別情報通知の登記識別情報が記載された箇所は、第三者に見られてしまうと勝手に登記申請をされるなどのリスクがあるため、目隠しシールや折り込み方式により見られない状態になっています。

書面で登記識別情報通知を受け取った場合は、

- 目隠し部分を剥がさない

- 開封しない

以上の2点がポイントです。必要になるそのときまで、届いたままの状態で管理しましょう。

万が一、目隠し部分を剥がしたり、開封したりした場合には、登記識別情報通知を封筒に入れ、封をしてから金庫などで保管するのがベストです。

3-2-2.データで保管する場合

オンラインで送信された登記識別情報は、次の2つの方法で保管します。

- 復号(暗号化されたデータを解読して、元データに戻すこと)しないまま復号ソフトと一緒に電子媒体などで保管

- 復号した登記識別情報を印刷(プリントアウト)し、書面で保管

1のデータで保管する場合、電子媒体の紛失や経年劣化による故障などにより、登記識別情報が見られなくなる可能性があります。復号しないまま保管する場合は、定期的に格納先を更新するようにしましょう。

「登記識別情報が見られなくなってしまうのは心配」という人は、2の書面での保管がおすすめです。

ただし、プリントアウトすると登記識別情報部分が見える状態にあるため、「3-2-1.書面で保管する場合」で説明したように、登記識別情報を封筒に入れ、しっかりと封をした状態で金庫などで保管するようにしましょう。

4.登記識別情報の取り扱いの注意点

登記識別情報の保管におけるポイントを見てきましたが、ここではもう一歩踏み込み、取り扱い全般における注意点をお伝えします。

スムーズな登記手続きを行うためにも押さえておきたいポイントなので、ぜひご確認ください。

4-1.登記識別情報は紛失したら再発行できない

結論から言うと、登記識別情報はいかなる理由であっても再発行ができません。

登記識別情報は重要書類のひとつで、各種契約書などと一緒に保管するのが一般的です。手元にない場合は、マンション管理規約や設計図など、住居関連の書類を保管しているところを改めて確認してみましょう。

もし登記識別情報が見つからなくても、マンション売却など、登記識別情報や通知書の提出が必要な手続きが生じた場合には、以下3つの代替措置で手続きが可能です。

| 登記識別情報紛失時の3つの代替措置 | |

| 1.事前通知 | 登記所による本人限定受取郵便を利用した本人確認 |

| 2.資格者代理人による本人確認情報提供 | 登記名義人本人であるという書類を司法書士などの資格者に作成してもらう方法 |

| 3.公証人による認証 | 登記名義人本人であるという書類もしくは認証文を公証人(公証業務を行う公的機関)に作成してもらう方法 |

4-2.登記手続きをスムーズするために

「1. 登記識別情報とは」で、登記識別情報には本人確認のための役割があるとお話ししましたが、第三者に盗み見られた場合に備え、登記識別情報の効力を失効させる制度などが設けられています。そのため、不動産の所有者本人が未開封の原本を所持していても、確実に有効かどうかがわかりません。

登記申請の際に登記識別情報が無効だとわかると、そこからさらに登記識別情報を提出できない場合の代替手続きを行わなければならなくなり、時間がかかってしまいます。

スムーズに登記手続きを行いたい場合は、提出を求められたタイミングに次のいずれかの方法で登記識別情報の効力を確認することをおすすめします。

| 有効証明請求 | 登記識別情報通知・未失効照会サービス | |

| 役割 | 登記識別情報が有効であると証明するためのもの | 登記識別情報通知が通知されているまたは失効していないことを確認するためのサービス |

| 証明力 | 法務局から証明書が発行される | あくまでも照会のため、通知や失効の照明にはならない |

| 登記識別情報の必要性 | 必要 | 不要 |

登記申請の手続きをするにあたり、

「紛失したと思っていた登記識別情報が見つかったけれど、まだ有効?」

といった登記識別情報の効力に不安がある場合にもおすすめです。

4-2-1.有効証明請求

有効証明制度とは、登記官に対して登記識別情報の12桁を開示し、登記識別情報が有効であることの証明を請求できる制度です。

| 有効証明請求 | ||

| 特徴 | 登記識別情報通知が有効であることの証明をするためのもの | |

| 登記識別情報 | 必要 | |

| 証明書の発行 | ○(法務局) | |

| 法務局からの回答例 | 上記の登記について、令和〇年〇付〇日受付第〇号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する | |

| 請求方法 | ||

| 書面申請の場合 | オンライン申請の場合 | |

| 事前準備 | 請求書の作成 |

登記・供託オンライン申請システムのダウンロード |

| 申請時に必要なもの |

※司法書士に依頼する場合は、司法書士の印鑑証明書もしくは職印に関する証明書が必要 |

|

「上記の登記について、平成〇年〇月〇日受付第〇号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」という回答があれば、登記識別情報が有効で失効していません。

有効性の証明には手数料300円と登記識別情報が必要で、手続き前に目隠しされている部分を開示する必要があるという点ではデメリットですが、照合した登記識別情報が有効であるという証明書が法務局から発行されるため、情報としての信ぴょう性が高い確認方法です。

「第三者に見られた可能性がある」

「紛失していた登記識別情報が見つかった」

など、登記手続きを控えているけれど手元にある登記識別情報の有効性に不安があるという場合には、有効証明制度で確認しましょう。

確認方法は、書面とオンラインの2つです。手元に登記識別情報があれば、法務省の専用サイト「登記ねっと」から証明請求ができるので、時間をかけずに調べたい場合はオンライン申請をしましょう。

4-2-2.登記識別情報通知・未失効照会サービス

費用をかけずに登記識別情報が失効していないことを確認したい場合には、「登記識別情報通知・未失効照会サービス」による確認がおすすめです。

| 登記識別情報通知・未失効照会サービス | |

| 特徴 | 登記識別情報通知が通知されているまたは失効していないことを確認するためのサービス |

| 登記識別情報 | 不要 |

| 証明書の発行 | ×(照会のみ) |

| 法務局からの回答例 | 当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。 |

| 申請方法(オンライン申請) | |

| 事前準備 | 登記・供託オンライン申請システムのダウンロード |

| 申請時に必要なもの |

※照会に必要な項目

|

回答が「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」であれば、登記識別情報が通知されており、有効であると言えます。

登記識別情報通知・未失効照会サービスは、登記識別情報が不要で、手数料も無料です。

登記識別情報通知書が有効かを証明するものではなく、あくまでも照会であるという点には注意が必要ですが、登記識別情報なしで有効性が確認できるので、

「目隠しシールを剥がしたくない」

「有効性を簡単に調べたい」

という場合に、ご利用ください。

確認方法はオンライン申請のみですが、こちらも専用の「登記ねっと」を使って登記識別情報が通知されているかを確認できます。

5.登記識別情報についてよくある質問

最後に、登記識別情報が必要になったシーンでよく見られる疑問や不安をピックアップし、対処方法について解説します。問題解決のヒントになれば幸いです。

5-1.登記識別情報をもらってない場合はどうすればよい?

A. 登記識別情報の通知を希望したのに届かない場合は、前章で照会した「4-2-2. 登記識別情報通知・未失効照会サービス」を利用することで、通知されているかを確認できます。

◎登記識別情報が通知されている場合の回答

- 当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。

◎登記識別情報が通知されていない場合の回答

- 当該登記に係る登記識別情報が通知されず、または失効しています。

- 当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず、または失効しています。

登記手続きの途中など、登記識別情報の状態によってはエラーメッセージが表示される可能性もあるでしょう。

「2.登記識別情報が発行されるタイミング」でもお伝えした通り、登記識別情報は通常オンラインの場合で約1~2週間、郵送の場合でも約2~3週間程度で手元に届きます。

ご自身で登記手続きをした人で1か月を過ぎても届かないという場合には、一度管轄の登記所へ問い合わせましょう。司法書士事務所へ手続きの依頼をした人は、担当の司法書士に登記識別情報通知が届いていないか確認してください。

5-2.でたらめに入力して登記識別情報の12桁が一致してしまう可能性はない?

A. でたらめに入力した登記識別情報の12桁が一致してしまう可能性は、極めて低いと言えます。実際、法務省のQ&Aでも、現実的にあり得ないとされています。

万が一、登記申請の際に繰り返し誤った登記識別情報が入力された場合でも、申請人以外の人が手続きしている可能性が疑われ、登記官が申請人や代理人を呼び出すなどの対応で本人確認をしているので、大きな心配はいらないでしょう。

参照:法務省「新不動産登記法Q&A」

5-3.司法書士に依頼すると登記識別除法通知書はいつ届く?

A. 司法書士に依頼した場合、申請してから法務局の審査が完了するまで1〜2週間ほどかかります。その後登記識別情報が発行されて郵送されるため、最終的には登記申請後2~3週間ほどで届くでしょう。

5-4.登記識別情報のシールがはがれない場合はどうすればよい?

A. 登記識別情報のシールがはがれない場合は、発行した法務局にて再作成が可能となっています。

しかし平成27年以降に様式が変わり、従来のシール方式から、用紙の下部を折り込んで登記情報が記載されている部分を被覆し、ふちを糊付けする折り込み方式に変更となりました。

マンションを売りたい方へ

お届けするのは高く売れる仕組み

売却実績・スムナラの強み

- 他社より最大+1,000万円超で売却

- リノベ前提の査定(平均+300万)

- 売れなければ買取プランあり

サービスの特徴

- 年間266万人利用の独自販売網

- 売却〜住み替えをワンストップで

- 顧客満足度93%

6. まとめ

登記識別情報は、使用頻度は少ないものの、登記申請の際に必要になる重要性の高い書類(情報)です。

最後にもう一度、登記識別情報とはどういうものか、受け取りのタイミングや正しい取り扱い方法と一緒に確認していきましょう。

◎登記識別情報とは、「登記識別情報通知」に記載されている英数字をランダムに組みわせた12桁の符号のことです。

◎登記識別情報は、本当に不動産の所有者なのかを確認する資料として活用されています。

◎登記識別情報は、登記が完了すると各不動産・登記名義人ごとに通知が届きます。複数枚通知されるケースもあるので、すべて大切に保管しておきましょう。

◎登記申請から登記識別情報が確認できるまでの期間は、以下が目安です。

- 電子申請:約1~2週間

- 書面申請:約2~3週間

それぞれ受領期限があるため、期日までに受け取りもしくはダウンロードしてください。

1か月以上経っても手元に届かないときは、登記識別情報通知・未失効照会サービスで通知されているかどうかを確認できます。

なお、登記識別情報は紛失や失念をしても再発行できません。必要になるときまで目隠しシールを剥がしたり、折り込み部分を開封したりせず、封をした状態で大切に保管しましょう。

早く・無駄なお金をかけずマンションを売るならスムナラで。

【1】中古マンション売却を現状のママで高く、早期に売却できる。

【2】プロライターが物件取材して隠れた魅力を引き出すから、早く・無駄なお金をかけずに売れる。

【3】しつこい営業電話などセールスがないから、安心して売却相談ができる

無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。